再论“鞑靼舞”起源与民族共同体文化内涵

——兼补彭恒礼先生文章观点之缺漏

2021-04-08赵世昌

赵世昌

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710000)

作为戏曲学与民俗学、非物质文化遗产学的专家,彭恒礼先生《元宵社火中“鞑靼舞”之源流》[1]一文发表后,在学界引起很大反响。该文主要从“信史”的角度,考证了元宵社火中“鞑子舞”的起源,并结合各地田野调查材料及实物图像,证明元宵社火中的“鞑子舞”就是宋代社火中的“鞑靼舞”,二者之间存在承继关系。其论证有理有据,令人信服。但是,彭先生在田野材料的掌握上存在疏漏,该文列举了“鞑子舞”在东北、华北、中原、西南等地元宵社火中的存在,唯独漏掉了西北。地处汉藏民族交错地带的甘肃临夏和政牙塘地区,不仅有“鞑子舞”存世,而且还是“鞑子舞”较为原生的形态。通过田野调查和研究,笔者发现,“鞑子舞”并非仅仅是宋代历史文献中所记载的“鞑靼舞”的遗留,还具有集体文化记忆和民俗仪式的渊源以及祭祀祈禳的现实需要,其流变也尚有其他脉络存在。同时,这一案例也深刻反映了中华民族作为共同体的历史事实,反映了西藏自古以来各民族交往交流交融的历史事实(1)习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上明确指出:“要挖掘、整理、宣传西藏自古以来各民族交往交流交融的历史事实,引导各族群众看到民族的走向和未来,深刻认识到中华民族是命运共同体,促进各民族交往交流交融。”请参见《习近平在中央第七次西藏工作座谈会上的讲话》,中央广播电视总台(央视网)2020年8月30日刊发,http://news.cnr.cn/native/gd/20200830/t20200830_525232809.shtml。牙塘“鞑靼舞”的来源及其流变表明,自古以来,汉藏民族之间存在交往交流交融的历史事实,民族交错地带的诸多民俗事项实际上是多民族文化交融互通的结果。。

一、甘肃牙塘元宵社火中的“鞑靼舞”

(一)甘肃牙塘的“玩老鞑子”即“鞑靼舞”

牙塘地区地处甘肃青海交界地带。明朝时,设有宁河关(清朝时,改为牙塘关)(2)二十四关是明洪武三年(1370年),由御史大夫邓愈所设,目的是为抵御西南游牧民族“入侵”劫掠,具体可参见封华《河州二十四关图与二十四关》,载于《档案》2008年第1期,第36-37页。,其关内为河州,关外为藏区。每年正月,牙塘都要举办元宵社火,从正月十三持续到正月十六,内容与其他汉族地区的社火大同小异[2]。其中,有一种极富特色的民间舞蹈表演,当地民众称之为“玩老鞑子”。笔者认为,牙塘社火中的“玩老鞑子”就是“鞑靼舞”。

首先,从名称来看,“鞑子”角色的命名来源相同,正如彭恒礼先生指出的“‘鞑子’这一称呼,既是蒙古族的自称,也是汉族人对当地蒙古人的通称”[1]154。需要指出的是,这里的“鞑子”称谓并不具有贬义色彩,而是中性词。牙塘“玩老鞑子”中的“老鞑子”角色也是指蒙古人,而“玩”在当地方言中为“装扮”“扮演”的意思。据《元史》记载,元朝实行军户制,负责管理的官员称“奥鲁”,在奥鲁的执掌下,民间“丁力强者充军,弱者出钱,故有正军、贴户之籍”[3]2519。所谓“正军”,就是出人丁的家庭,“贴户”就是为正军提供钱粮的农户。明朝的军户制度,即由此沿袭而来。到了元朝末年,军户制度已经名存实亡,几近崩溃。据历史记载,元顺帝至正五年(1345年)九月,皇帝下诏“革罢奥鲁”[3]872。奥鲁官的撤消,意味着军户制的彻底崩溃,各地方蒙古驻军转而通过劫掠来维持其军需供应,故与地方民众的矛盾日益激化。据牙塘当地民众口传,元朝末年,由于“鞑子”已成为当地“祸害”,百姓难以忍受,在大年三十集体将“鞑子”驱逐。过完年后,大家就在正月十五、十六举行庆祝活动,各户户主身穿“鞑子”衣服,乡里相互串门,又唱又跳以示庆祝。可见历史上“老鞑子”的身份指向非常清晰。

其次,从服饰装扮看,牙塘“老鞑子”与陕北、晋西元宵社火中的“毛鞑子”相似。“毛鞑子”头戴皮质尖顶帽,戴络腮胡须,反穿皮袄,披发右衽,腰扎红色大带[1]153。而“老鞑子”头戴纸货与五彩旗,戴络腮胡须,反穿皮袄,腰挂竹篓,并扎绿色大带。两种“鞑子”角色面部都戴络腮胡须,皮袄同为反穿,腰上俱扎大带,只是颜色有所区别,充分证明牙塘“老鞑子”与陕北、晋西“毛鞑子”是同一类角色,代表同一种身份。可资比较的还有距离牙塘地区不远的东乡县唐汪地区,该地流行另外一种社火形式“收油蜡仪式”,其中也有扮演元朝蒙古人的角色。

再次,从演出时间看,牙塘“玩老鞑子”是从正月十三到正月十六,正是元宵节期间。正月十三举行“溜鼓”,为正月十五、十六的主体活动做准备。所谓“溜鼓”,是指熟悉仪式过程以及各环节唱词,“溜”在当地方言中是“练习”“熟悉”的意思,溜鼓的地点是在神像供奉地;正月十五、十六两天,举行“玩老鞑子”主体仪式,民众载歌载舞,祭祀祈禳,并挨家挨户祈福送福。这说明“玩老鞑子”是典型的元宵社火。

综上可知,牙塘的“玩老鞑子”就是彭恒礼先生在其论文中提到的“鞑子舞”,与南宋笔记《西湖老人繁胜录》中记载的“鞑靼舞”同源。

(二)牙塘“玩老鞑子”是“鞑靼舞”较为原生的形态

与其他地区的“鞑子舞”相比,笔者认为,牙塘“鞑子舞”是“鞑靼舞”较为原生的形态。

第一,“玩老鞑子”中的“鞑子”角色服饰装扮更为简单原始。如其脸谱相较于其他地区类似于京剧脸谱式的装扮而言,只是白粉涂面,头戴纸货;其服饰也只是一件简单的皮袄,且为藏族自古以来代代相传的服饰,年代久远,而其他地区“鞑子”服饰则受到清代及后世文化的影响,如有的地区“鞑子”所穿服饰为黄马褂。

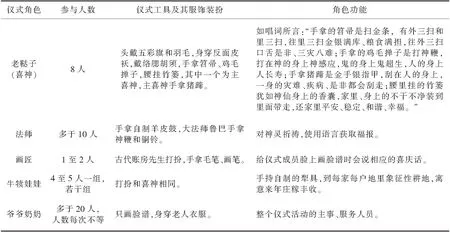

第二,“玩老鞑子”呈现出明显的祭祀仪式属性。仪式中起关键作用的角色有两类:一是“老鞑子”,二是法师(3)当地民众称之为“白法师”,用以区别“黑法师”,“黑法师”是当地道教民间教派举行仪式时的主持人。。所谓“法师”,主要由当地村内巫师充当,师徒传承,所用法器为圆形自制羊皮鼓,其形状与萨满教巫师用鼓相类。在仪式的各个环节,法师都要吟唱曲调独特、颇具神秘色彩的民间祭祀音乐,这就对其音乐素养和演奏技艺提出了较高要求。此外,其他重要角色尚有鲁巴、牛犊娃娃、爷爷奶奶及画匠等。正月十六举行“串户”仪式,仪式成员挨家挨户祈福送福。“玩老鞑子”仪式主祭三位神灵,其中“牛犊爷”为主神,当地民众又称其为“大圣爷”,司职禳除瘟疫、丰登五谷;其次为王昭君,因其和亲换来天下太平而被供奉;最后是西汉苏武之子,相传为“财宝神”,通过供奉使民众收获财富。由此可见,其浓重的祭祀仪式属性是其他地区元宵社火无法比拟的,保持了社火起源时的原生形态,即“‘社火’源于古老的巫术活动和宗教祭祀祈禳仪式”[4]。

综上可知,牙塘“鞑子舞”是“鞑靼舞”较为原生的形态,通过对“玩老鞑子”的调查研究,可以验证彭恒礼先生所提出“鞑靼舞”源流观点的准确性与完整性。此外,作为汉族地区盛行的社火活动,进入民族交错地带后,吸收了大量藏族文化元素,在角色服饰、仪式过程、祭祀食物等方面都有所体现,从而证明:自古以来,民族文化交融共生的现象在华夏大地不断“上演”的历史事实。

(三)“鞑靼舞”出现于牙塘的原因

“鞑子舞”何以会出现在牙塘地区?这是因为牙塘早在成吉思汗灭西夏时就已纳入蒙古帝国统治版图。

牙塘属河州治,秦以前属羌戎聚居区,汉代始纳入中原政权管辖。唐宋时期,由汉、藏、党项轮流统治。13世纪初,成吉思汗发起灭西夏的战役,史载:“太祖二十二年(1227年)丁亥春,帝留兵攻夏王城,自率师渡河攻积石州。二月,破临洮府。三月,破洮、河、西宁三州。”[3]24此处的河州,即为临夏地区。蒙古帝国占领该地后,设“宁河驿”,即为现在的临夏和政地区。“至元五年(1268年),割安西州属脱思麻路总管府。六年(1269年),以河州属吐蕃宣慰司都元帅府。”[3]1429吐蕃等处宣慰使司都元帅府是元朝管理安多藏区(包括今天的牙塘地区)的最高军政机构,直属于宣政院,下辖河州路、洮州路等。由此可知,牙塘早在蒙古灭金之前,即驻有蒙古军队。至今,当地仍有蒙古族后裔及其文化遗存,如东乡族、土族、保安族等民族中就有部分蒙古族后裔[5-6]。此外,在当地留存的唐汪镇“收油蜡仪式”中,也有蒙古人的形象:“‘老鞑子’头戴红缨帽,身穿右衽长袍,腰系红腰带,手里拿着羊皮扇鼓,身后背着弓箭,脚穿长靴。”[7]75有学者认为,该仪式是在“模拟当年蒙古人向百姓征收军粮和赋税的场景”[7]82。这说明当地存在蒙古文化遗迹。

值得注意的是,牙塘“老鞑子”与唐汪镇的“老鞑子”相比,在角色服饰上差异较大。原因是牙塘地区更接近藏区,因此深受藏族文化的影响,而唐汪镇距离藏区稍远,故保留了蒙古族的服饰特点。

二、牙塘“鞑靼舞”的特点与功能

(一)牙塘“鞑靼舞”的特点

1.浓重的仪式属性

“玩老鞑子”重祭祀,且祭祀仪式呈现出不同于其他地区社火仪式的特点。由于牙塘文化同时受汉族和藏族文化的影响,在仪式环节、祭拜神灵、角色装扮、仪式法器、祭祀食物等方面有很大不同。北方其他地区的社火舞蹈娱乐性很强,虽然有些社火在表演前,也要到庙宇或祖先案前举行祭祀,但与“玩老鞑子”重祭祀的特点相较,差别很大。

“玩老鞑子”仪式几乎每个环节都要举行请神、安神、祭祀、祈祷活动,其信仰祭祀意味浓厚,特点鲜明。如仪式过程中的“请神”环节(4)根据2018年2月28日至3月3日笔者与团队成员罗进海在牙塘地区所进行的田野调查整理,下文中仪式环节描述、唱词均为此次田野调查成果,不再一一标注。:所谓“请神”是指法师边吟唱唱词,边打鼓以祈请神灵归来。民众认为,平时神灵巡游天下,不在庙中,而通过“请神”可将“出门在外”的神灵迎请归来。吟唱《安神词》可使神灵安居于神位之中,此时神位就具有了神圣性。民众对着神位烧香祭拜,同时法师要算一次卦,卦象分为三种,分别是上、中、下三卦,上卦即寓意“神灵归位”。

“玩老鞑子”的“宰牲”环节比较血腥,当地民众称之为“破盘”:值年主祭的东家杀一头猪,将猪头直接剁下,然后给每一位法师分一份带肉排骨,而猪头则为鲁巴所独有,猪蹄留做“串户”环节使用。分配好之后,会举行一个小规模的祭祀活动,先将宰杀之后的猪烹煮,后供奉于神像前,并进行祈祷。在此期间,法师同样会打鼓吟唱,并将一年来的时事要闻、庄稼收成等事项向神汇报。

2.严格的“人—神”界限

相比北方其他地区社火舞蹈中的演员脸谱、服饰装扮过程,“玩老鞑子”仪式具有更加严格的“人—神”界限,不能随意逾越。其他地区的演员装扮过程不需要祭祀,而“老鞑子”角色画脸谱、着装打扮之前必须“做纸货”,并“开纸”,才能穿戴。“做纸货”在正月十五白天举行,是主体活动的准备阶段。在这一环节,法师共同做好仪式所要使用的纸制用具、服饰装扮,如帽子、五彩旗等。“开纸”是指对做好的“纸货”进行祭祀祈祷,从而赋予“物”以特定的含义,使其由人及神,成为特定的“神圣之物”。此后,民众要像对待神灵一样对待这些“纸货”。同样,整个“开纸”过程,法师会打鼓吟唱特定的祭词。

由于“玩老鞑子”服饰装扮、仪式用具具有严格的“人—神”界限,不能随意由人使用或更改用途,从而形成了某种禁忌。其原因正如有的学者所言:“事物之间的这种神秘的交感,既然构成了巫术的基础,也就成为禁忌之所以为禁忌的总根源。”[8]所谓“交感”,对于“玩老鞑子”而言,主要指“开纸”以后,普通的“纸货”由于与神发生了联系,与神“相交”,进入神的领地,从而成为“禁忌”——民众不但不能随意使用、不能随意丢弃,甚至还要像对待神灵一样对待这些“纸货”——仪式结束后须全部烧掉,还予神灵。相同性质的环节还有“穿衣服”“上教”“立幡”等,都是将“物”神圣化,进而成为“禁忌之物”。

3.包含巫术思维的“巫术舞蹈”

通过“玩老鞑子”,一方面,民众在巫师带领下想象并追忆元代祖先的事迹,另一方面,“他们自己不是祈求神帮助他们做事,而是自己动手去做……简言之,他们实施巫术,尤其是热衷于跳巫术舞蹈”[9]。“玩老鞑子”舞蹈的本质属性是“巫术舞蹈”。李泽厚先生曾言:“巫舞促使上天降雨、消灾、赐福……在这里,不是某种被动的请求、祈愿,而是充满主动精神(从行为动作到心理意识)的活动成了关键。在巫术礼仪中内外、主客、人神浑然一体,不可区辨。”[10]

通过“玩老鞑子”,民众得以实现内心的隐秘愿望:禳除灾害,神灵赐福。比如,在仪式“串户”环节,法师与“老鞑子”边舞蹈边吟唱:“老鞑子走过地个路上,庄稼就成了,庄稼就成了;老鞑子来是空不地个来是,鸡狗地个红,骡马地个红,儿女们就红,带上着就来了,带上着就来了。”牙塘民众相信,通过反复不断舞蹈、吟唱,可以与天沟通,得偿所愿——庄稼丰收、人畜平安。“巫术世界和巫术活动的核心,是人的生命与世界万物之间的直接可沟通性,是其间的交互感应。”[11]“玩老鞑子”是牙塘民众与自然神灵的天然沟通方式,在天地之间召唤神灵护佑,吟唱娱神的唱词,手之舞之,足之蹈之,自然舒展。其抛却程式化的舞姿是人类原始“巫术舞蹈”的延续,而这种舞蹈在藏族的锅庄舞及苯教的傩舞中可以找到相通之处。

4.多民族文化交融的典范

从历史发展脉络和地区民族融合来看,牙塘在不同朝代分属于和政与安多藏区管辖,虽时有动荡,但民族之间风俗、文化相互影响,再加上相互通婚,渐趋融合,为牙塘产生“鞑靼舞”创造了客观条件。

作为汉族地区的社火活动,从“玩老鞑子”的角色来源来看,每户户主身穿“鞑子”的衣服,扮演的是元朝蒙古人。此后,随着集体文化记忆的选择性遗忘与仪式流传过程中的“角色翻转”,并受藏族文化的影响,当地民众将“老鞑子”原来的角色逐渐改造为“喜神”,改穿藏族服饰,并将其进一步赋予了祈福送福的功能。此外,仪式部分环节还直接借用了藏传佛教的祭祀仪式,如煨桑仪式;祭祀食物中出现了藏族特色食品,如糌粑、干酪,用以飨神;所跳舞蹈吸收借鉴了藏族传统锅庄舞和傩舞的舞姿。这些事实,充分证明了藏族文化对牙塘地区民俗生活、精神文化,特别是民间信仰、祭祀祈祷活动的影响。从这一点来看,“玩老鞑子”充分体现出民族交错地带的民俗事项存在多民族文化交融共生的特点。

(二)牙塘“鞑靼舞”的文化功能

1.祭祀祈禳功能

尽管现在牙塘社火已成为民俗活动,节日娱乐属性不断增强,但由于深受民间信仰的影响,祭祀祈禳仍是其主要功能。比如,仪式中的“送火把”环节最具有代表性,该环节在正月十五入夜时分举行。首先,各家各户“扎火把”。仪式成员以男性为主,家中有几位男性成员需扎几个火把,此外还要准备一个小火把。具体来说,每个火把又分为十二小节,代表一年有十二个月,碰到有闰月的年份,火把则扎十三小节。家主祭过祖先以后,先将提前张贴在大门上的钱麻撕下来,然后将钱麻挂在每个火把的每一小节上;吃过晚饭以后,家家户户在自家门前堆放三堆草,待民众全部准备好之后,开始下一个环节“送火把”。法师从家中开始打鼓,需要一路打到“送火把”的目的地——神像供奉之地,而鲁巴(大法师)的法器则为一根皮鞭、一个大铜铃,待民众到齐以后,法师先将火把堆放在一起,然后开始“跳火把”,即围绕火把打鼓祈祷,左右需各转三圈。此后,鲁巴向空中摔打皮鞭,并大声吟唱:“过雨散了嘛,散了!马汉山吃飘去了,大圣爷掩护着牙塘关上大排地方落太平,十二个年月头不要疼;掩护着出门的人们,空怀着出去满怀着进来;掩护着务农的人们,一子跌地万子归仓;掩护着当官的人们官上加官、爵上进爵;掩护着学子们学业有成、金榜提名。”整个吟唱过程,其他法师参与应和,气势雄壮。

总体上来说,“送火把”环节气氛热烈而又紧张压抑,具有强烈的仪式感。每一个步骤都由法师详细规定,过程要在大法师鲁巴指引下进行,不能随意更改仪式顺序,更不能有所遗漏,否则即对神不敬;祭祀祈禳仪式贯穿始终,每一个步骤都是为了娱神、敬神、事神;仪式中家主使用“小火把”将一年来家中积攒的晦气赶走,体现了仪式的禳解作用,即通过这一举动禳除灾害,寻求平安——其性质类似于河西地区民众念唱宝卷、咒语以消除祸患;仪式通过鲁巴的话语达到祈福的目的,反映了民众对于语言神圣功能的重视——言说与重复带来福报。此外,与传统祭祀祈禳仪式相同,“玩老鞑子”以男性成员为主,如仪式中火把的数量以男性成员数量为基准,其原因一方面是由于仪式中男性占据中心地位,仪式成员必须由男性充当,另一方面,据当地法师所言,处于经期的女性不能参加祭祀仪式。实际上,这种“洁净与危险”的禁忌在汉族与藏族文化传统中都存在,且来源久远。

再比如“维碟碟”这一环节:仪式参加人员围着碟子吃自制的糌粑,且民众会让东家刻意多吃一些。寓意是这一年中,东家供奉“大圣爷”劳苦功高,要多吃一些食物。此环节的进行是在正月十五半夜时分,实际上是为了让东家吃点东西,消除饥饿,但通过法师之口,就变成了“由于东家一年来侍奉神灵,非常辛苦,所以要多吃一些食物”。通过事件功能的转换,赋予了“吃饭”这一日常行为以神圣化的属性,使其更符合祭祀祈禳仪式的神圣特征。

“玩老鞑子”仪式的主要角色及其功能可参见表1,由此,我们能够直观感受到仪式的祭祀祈禳功能。

表1 “玩老鞑子”仪式角色及其功能

2.其他衍生功能

“玩老鞑子”除了祭祀祈禳主体功能外,尚有教育、娱乐、传播生产知识等衍生功能。

仪式中的“唐将五旗”“十二古人”等环节主要作用是教育、警示民众,以古代先贤为榜样,对社区乃至整个民族国家做出应有的贡献。“唐将五旗”的主要内容是唐朝五位开国大将的英雄事迹,分别为徐茂公、程咬金、秦琼、尉迟敬德和罗成。五位大将在大唐立国之际立下了汗马功劳,且在中国传统民间信仰文化中占有重要地位,他们死后成神,变成了护佑一方的神灵。“十二古人”与之相类,主要内容是十二位古代人物及其主要事迹,主要是孙膑、韩信、杨林、杨五郎、杨六郎、罗成等人,其中有些人物包含典故,如王祥卧冰、老君炼炉。之所以选择这些人物,原因是他们在中国古代神话体系或者历史记载中留下了特殊印迹,比如,“王祥卧冰”就是“二十四孝”故事中的一个。

从以上列举的典范人物可以看出,“玩老鞑子”仪式所推崇的榜样既有王侯将相,也有平民百姓,并不以身份的高低来决定是否进行祭祀。另外,其中有些人物经过神化或者仙化,成为地方性保护神,并带有明显的民间传说痕迹,与八仙过海、平天仙姑、羽化登仙之类民间故事性质相似。

仪式中的“白话倒实”环节具有娱神和娱乐民众的功能。“白话倒实”是指彼此相互说谎话,然后相互揭穿。在这一环节,法师会分为两队,其中一队负责说谎话,而另一队负责揭穿。此环节气氛特别活跃,因为此时已是深夜时分,相互对着说些俏皮话、双关语,也有带动气氛、娱乐民众的作用。“白话倒实”是除“串户”之外最有吸引力的环节,通过这一环节,民众得以从紧张压抑的祭祀仪式中暂时脱离出来,说一些大话、俏皮话,娱悦神灵,活跃气氛。另外,仪式的展演对于地处偏僻、缺乏娱乐设施的民众而言,提供了今后很长一段时期的娱乐话题和文化记忆。

仪式还有一些环节承担了传播生产知识和传承技艺的功能,使当地古老的茶叶、青稞酒、服饰、蜡烛、糌粑和干酪等物品的制作工艺得以流传,如“茶花酒令”环节。“茶花酒令”是指古代牙塘民众制作茶叶和酿造青稞酒的技艺与过程。在当地,茶叶和酒是民众自己制作的——茶叶通常使用一种特殊树木的叶子做成,而酒是民众自家酿制的青稞酒,并且祭祀仪式需用当地人自己制作的食物敬献神灵,以示虔诚。

三、牙塘“鞑靼舞”对“鞑靼舞”研究的启发与修正

通过对牙塘“鞑靼舞”的特点及文化功能研究,笔者对彭恒礼先生的观点提出以下补充和修正。

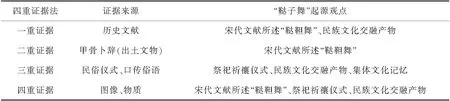

(一)“鞑靼舞”起源的多样性

笔者认为,彭恒礼先生所论证的宋代文献中记载的“鞑靼舞”只是“鞑子舞”其中一源。其论证过程主要依靠“信史”,即文献记载,结合图像与地下出土文物进行论述,主要方法为王国维先生所提出的“二重证据”法(5)所谓“二重证据”法是指用历史文献材料和地下出土的甲骨卜辞加以论证,这里稍作延伸,将地下出土文物包含在第二重证据中。按照学者叶舒宪的看法,古代文献属于“一重证据”,实物与图像属于“四重证据”,具体可参见叶舒宪《文学人类学教程》,中国社会科学出版社,2010年,第376页。。实际上,运用文学人类学一派的“四重证据”法,还可以发现其他起源路径。

第一,牙塘“鞑靼舞”再现了驱逐“祸害”的集体文化记忆。“老鞑子”角色最初是指元代蒙古人,舞蹈的每次上演都会引发民众的元代文化记忆。其后,“老鞑子”角色神化为“喜神”,所穿服饰变为藏族服饰,这与牙塘地处汉藏民族交错地带有关。据地方志记载,和政南部的“牙塘、石咀两村自元末明初,就已经居住着一直延续至今的罗、石、白、苟四姓人家,且全部由藏族汉化而来”[6]1290。当地汉族居民具有明显的藏族同胞相貌特点,且主要信仰藏传佛教,家家户户供奉有藏传佛教的护法“班丹拉姆”,当地又称“骡子天王”。故牙塘“鞑靼舞”的起源之一应为集体文化记忆,同时又是汉藏民族文化交融的产物。

第二,牙塘“鞑靼舞”暗合了社火仪式的原生来源——祭祀祈禳仪式。民众进行“玩老鞑子”的目的在于祈祷新的一年五谷丰登、神灵护佑、禳除灾害。从仪式本体论而言,“玩老鞑子”就是祭祀祈禳仪式,所跳舞蹈属于“巫术舞蹈”。祭祀祈禳是其主要功能,其他衍生功能为附带功能,这也可以证明,为何流传最为久远的民俗事项往往与精神信仰层面相关。此外,仪式过程中,“牛犊娃娃”的象征性耕地行为使得仪式还具有了农事祭祀祈祷的意味,这与北方其他地区的春季“催耕仪式”相近,但与社火功能则大不相同。故从仪式叙事来看,牙塘“鞑靼舞”的起源之一应为祭祀祈禳仪式。

综上所述,牙塘“鞑靼舞”作为“鞑子舞”较为原生的形态,起源于集体文化记忆与祭祀祈禳仪式,且为民族文化交融的产物,因此,“鞑子舞”的起源是多元的。结合彭先生的研究,从“四重证据”法来看,“鞑子舞”的起源如表2所示。

表2 “鞑子舞”起源的四重证据

(二)“鞑靼舞”的不同形态和不同发展脉络

1.“鞑靼舞”表演的不同形态

南宋《繁胜录》所记载的只是“鞑靼舞”的一种表演形态,从牙塘“鞑靼舞”的表演来看,尚存在其他表演形态。

首先,从表演人数来看,牙塘“鞑靼舞”中的“鞑子”角色有8人之多,而非文献中所记载的2人,或经简化后的1人,但其形象大致相同。其次,从角色分工来看,“老鞑子”仍然承担“鞑靼舞”中的舞蹈演员角色,但奏乐的角色改由法师承担,并改吹奏乐器为打击乐器,如羊皮鼓、钹等。再次,宋代文献记载的“鞑靼舞”演员并没有唱词,只是一种单纯的舞蹈表演形态,但牙塘“鞑靼舞”仪式中几乎每个环节都有唱词。其程式化的演唱内容类似于民间宝卷中的“五更调”“十二月调”“十字调”等,便于记诵,而且曲调独特,使用方言演唱。有些环节的唱词,如“串户词”甚至出现了对唱的形式。最后,在演员装扮方面,其他地区的“鞑靼舞”舞蹈演员着女真服饰,类似清朝八旗兵形象,但牙塘“鞑靼舞”中的舞蹈演员着藏族服饰,类似于藏族牧民形象。

2.“鞑靼舞”的不同发展脉络

牙塘“鞑靼舞”呈现出与其他地区“鞑靼舞”不同的发展脉络,由最初的原生舞蹈形态发展演变为祭祀、巫术舞蹈形态。“从历史角度讲,和政民俗活动都与神会有关。‘会’是过去按一定区域划分的民间组织,‘神’是按一定区域管辖地方的神。”[12]传至明代,民众在牙塘“鞑靼舞”舞蹈中,加入了祭祀地方保护神“牛犊爷”的环节。“牛犊爷”乃当地方言读音的“误译”,正确读音应为“刘都督爷”。据传,这里所指的刘都督为明朝平西大将刘昭,因其生前平定甘青地区二十四关的匪患,使当地百姓安居乐业,故刘昭殉国以后,牙塘百姓将其供奉,享受香火,逐渐演变为地方保护神。此后,随着时代发展,牙塘“鞑靼舞”又逐渐衍生了教育、娱乐以及传播生产知识等环节。

另外,在角色构成方面,牙塘“鞑靼舞”也呈现出不同的发展脉络。根据法师口述内容推测,牙塘“鞑靼舞”最初只有“老鞑子”角色,扮演的是元代蒙古人,后受到藏族文化影响,开始着藏族服饰,角色也神化为“喜神”;随着祭祀祈禳功能越来越重要,在舞蹈表演中添加了法师、画匠角色,由法师念唱唱词,画匠进行仪式成员脸部涂绘并进行话语祈福,这些角色的添加,增强了仪式的叙事功能和话语秩序;随着牙塘地区游牧业的逐渐衰落,农事地位的日益突出,仪式舞蹈中又添加了“牛犊娃娃”的角色,进行农事祭祀祈祷;随着演出规模的扩大、参与人员的增多,出现了“爷爷奶奶”这样的世俗角色,来主持仪式的日常花销事务,并从事服务。

综上所述,牙塘“鞑靼舞”发展脉络与其他地区“鞑靼舞”不同,其他地区的“鞑靼舞”越来越简化,而牙塘“鞑靼舞”则越来越复杂。由此可见,“鞑靼舞”的发展脉络并不是单一的,而是多线的——地区不同则发展演变的轨迹也不相同。

四、余论

由于存在田野调查方面的疏漏,以及对于“信史”的过分推崇,彭恒礼先生在对“鞑靼舞”的源流及形态进行研究时,虽然也使用了图像及出土文物的相关证据,但却忽视了至关重要的口头文化大传统和民俗仪式的证据,致使其研究留有一定空白。通过对牙塘社火舞蹈“玩老鞑子”的性质、特点及功能研究发现:“鞑靼舞”的起源具有多样性,至少还有集体文化记忆、仪式叙事起源,且为民族文化融合的产物。“鞑靼舞”在各地的起源、发展演变具有在地化特点,即拥有不同的形态和不同的发展脉络。这也提示我们,在对民俗事项进行研究时,要敢于突破唯文献马首是瞻的研究局面,重视口头文化大传统及民俗仪式的研究。

更为重要的是,从“玩老鞑子”的多元信仰和多元文化属性来看,民族交错地带各民族之间风俗、文化相互影响,再加上相互通婚、渐趋融合,逐渐形成了一个文化共同体。在此文化共同体内部,汉族和藏族民众和谐相处、相互借鉴,他们采用相似的生产生活方式,享用相同的食物,祭祀相同的神灵,共建相同的文化模式。在此文化模式下,汉族传统的农业文化与藏族传统的游牧文化协同共生,形塑了当地农牧业兼容的生产生活方式。对于“牙塘人”来说,民族属性已不重要,文化上的“共同体”才是根基。另外,每一次社火仪式的举行,都是对当地各种社会力量的再确认与权力的再分配。仪式的举行对于当地社会、民间信仰及民俗文化,都是一次确证与重塑的重大事项,通过每一次的“权力确证”,更加稳固了牙塘当地的民族关系、社区关系和民众之间的关系。

“玩老鞑子”(又称“牛犊爷”社火)虽然在2017年入选第四批甘肃省非物质文化遗产代表性项目名录,但对其整理、研究还远远不够。到目前为止,只有笔者团队在牙塘地区进行过较长时间的田野调查,并撰写了田野调查报告和相关论文。实际上,当地的婚礼仪式、丧葬仪式、家神与地方神祭祀仪式、打醮(青苗醮)仪式、献神仪式、插牌仪式、转山仪式等民俗、信仰仪式深受藏族文化的影响,具有不同于其他汉族地区此类仪式的特征,值得深入研究。此外,作为民族交错地带多民族文化交融共生的产物,“玩老鞑子”仪式在稳定牙塘地方社会秩序、加强民族团结、铸牢中华民族共同体意识等方面起着重要作用。通过研究,可以为民族地区和谐关系建构提供一个新的案例,并具有积极践行习近平总书记提出的建立哲学社会科学“三大体系”的现实意义。从这一层面来讲,加强对民族交错地带民俗事项的研究,也是实践习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融”[13]的有效途径。这需要更多学者关注、参与此类独特民俗事项的研究。