氟比洛芬酯对脊柱结核术后发热的影响分析

2021-04-07曹晓曼刘伟刘涛王春高广阔翟文廷陈玢吴春雨

曹晓曼 刘伟 刘涛 王春 高广阔 翟文廷 陈玢 吴春雨

外科手术治疗可以加快脊柱结核的治愈,重建脊柱稳定性,恢复脊髓神经功能,矫正及防止脊柱畸形,促进早期康复[1]。氟比洛芬酯在临床上广泛用于疼痛或炎症疾病的治疗,具有抗炎、止痛及解热作用。笔者总结术后镇痛应用氟比洛芬酯的脊柱结核手术患者发热情况,以期分析氟比洛芬酯对脊柱结核术后发热的影响。

一、对象和方法

1.研究对象:采用回顾性分析的方法,搜集2017年1月至2019年1月于首都医科大学附属北京胸科医院行脊柱结核手术的255例患者作为研究对象,均经术后病灶标本病理检查证实为脊柱结核,包括胸椎结核与腰椎结核,年龄18~60岁,平均年龄(41.8±9.2)岁。收集研究对象临床资料,包括手术时间、手术部位、手术切口数量、术中输血、术中应用糖皮质激素、术后2 d体温情况、术后镇痛应用氟比洛芬酯的情况等。

2.纳入标准:(1)术前测量腋下体温范围36.0 ℃~37.3 ℃;(2)术前2周内未服用影响体温调节的药物,无甲状腺疾病或白血病等病史;(3)术前1周内无其他感染性发热史;(4)年龄<60岁;(5)体质量指数(BMI)<30;(6)术后2 d除镇痛泵外未额外应用非甾体类药品及其他退热药品;(7)排除术后发热3 d以上或者术后确诊并发感染。

3.体温监测:术后连续2 d监测患者腋下体温,4次/d(分别为9时、12时、15时、18时),有2次或以上体温>37.3 ℃者记为发热。

4.麻醉方法:入手术室后常规监测心电图、血氧饱和度、脑电双频指数、有创血压,建立外周静脉通路。 输注乳酸钠林格液及羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液共4~9 ml/min。麻醉诱导咪达唑仑0.05~0.4 mg/kg,舒芬太尼0.2~0.4 μg/kg,靶控输注丙泊酚(血浆靶浓度2.5~3.5 μg/ml)和瑞芬太尼(血浆靶浓度2~6 ng/ml)。患者意识消失后静脉注射顺阿曲库铵0.15 mg/kg。待药物起效后进行气管插管。术中靶控输注丙泊酚和瑞芬太尼,间断静脉注射舒芬太尼10 μg/次和顺阿曲库铵10 mg/次维持麻醉,维持脑电双频指数40~60,二氧化碳分压(PaCO2)35~45 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。

5.术后镇痛方法:术后均采用静脉自控镇痛。以术后镇痛是否使用氟比洛芬酯分为两组,氟比洛芬酯组为 0.9%氯化钠注射液100 ml+氟比洛芬酯注射液150 mg+地佐辛注射液0.6 mg/kg+盐酸昂丹司琼注射液8 mg;对照组为生理盐水100 ml+地佐辛0.8 mg/kg+盐酸昂丹司琼注射液8 mg。参数设定:负荷量 2 ml,持续输注量 2.0 ml/h,单次按压剂量为 0.5 ml,锁定时间为 15 min。

6.统计学处理:采用SPSS 17.0软件分析数据。计数资料以“构成比或率(%)”表示,组间差异的比较采用χ2检验;将单因素分析中χ2检验P<0.2的变量纳入多因素logistic 回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

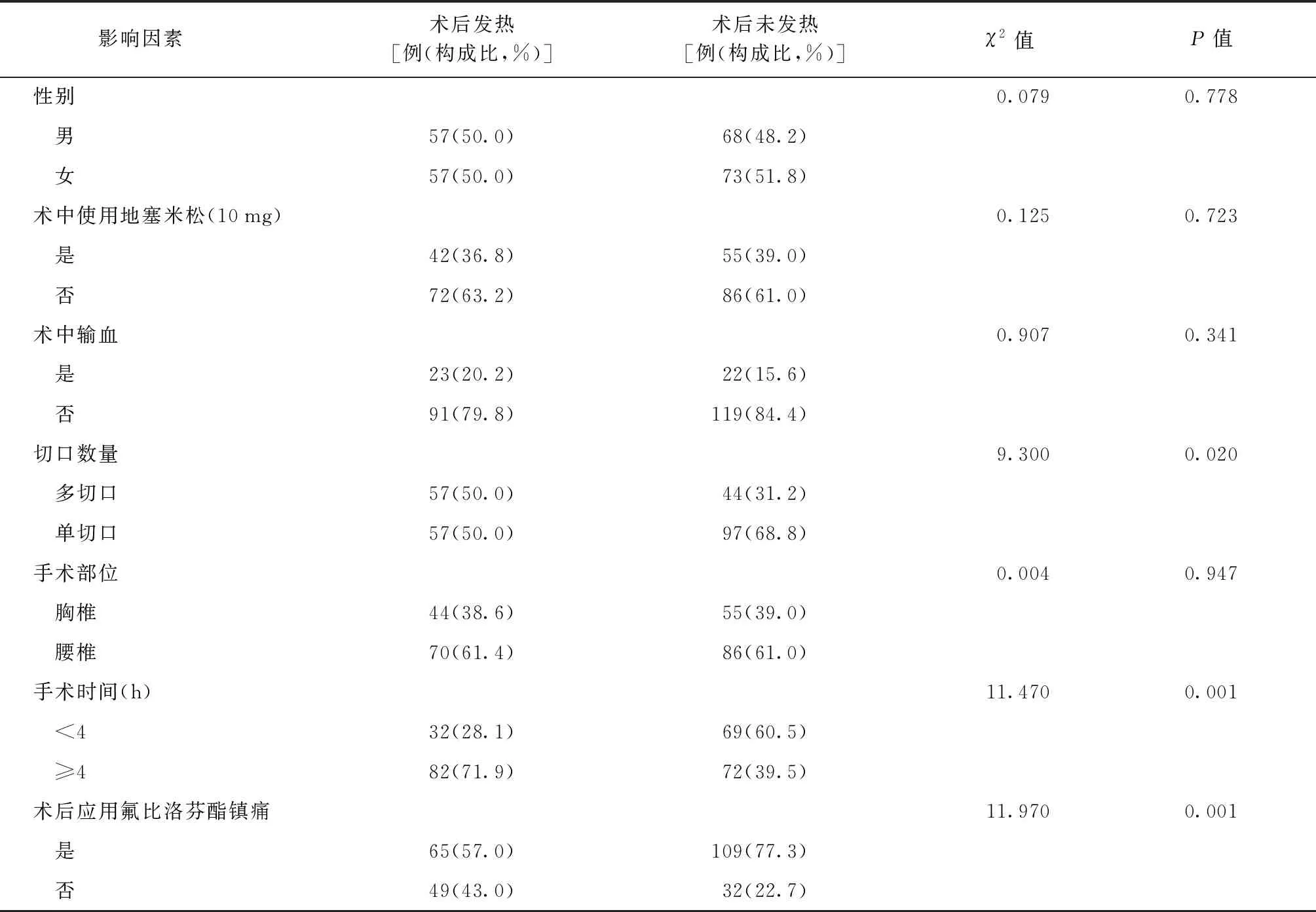

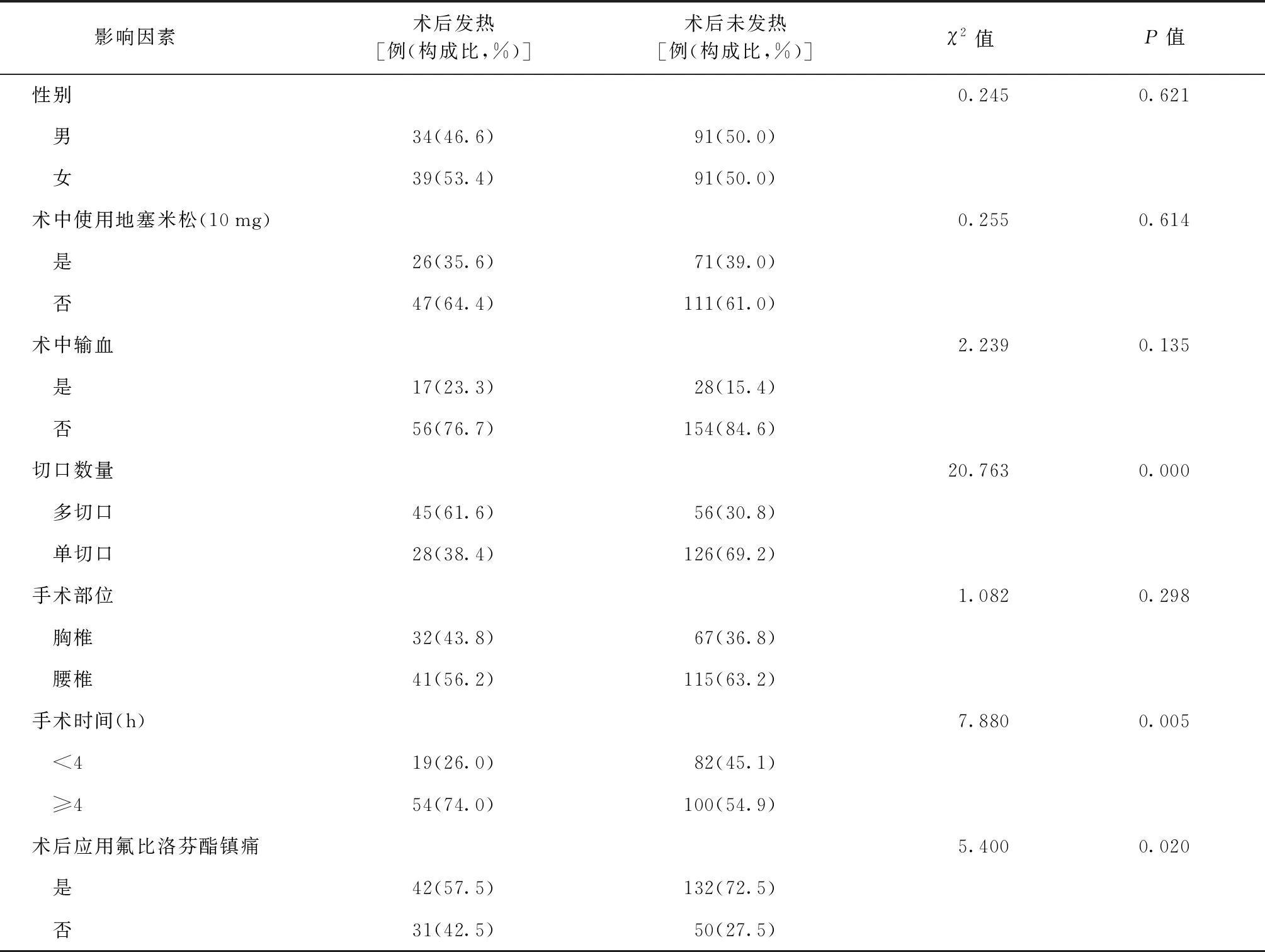

1.术后发热情况:术后第1天,255例患者中有114例发热,术后发热率为44.7%;单因素分析显示,手术时间≥4 h 者术后第1天发热比率高于手术时间<4 h者,单切口者术后第1天未发热的比率高于多切口者,术后第1天镇痛应用氟比洛芬酯者发热比率低于未用者,差异均有统计学意义(表1)。术后第2天,255例患者中有73例发热,发热率为28.6%;单因素分析显示,手术时间≥4 h者术后第2天发热比率高于手术时间<4 h者,多切口者术后第2天发热比率高于单切口者,术后第2天镇痛应用氟比洛芬酯者发热比率低于未用者,差异均有统计学意义(表2)。

表1 脊柱结核患者术后第1天发热影响因素的单因素分析

表2 脊柱结核患者术后第2天发热影响因素的单因素分析

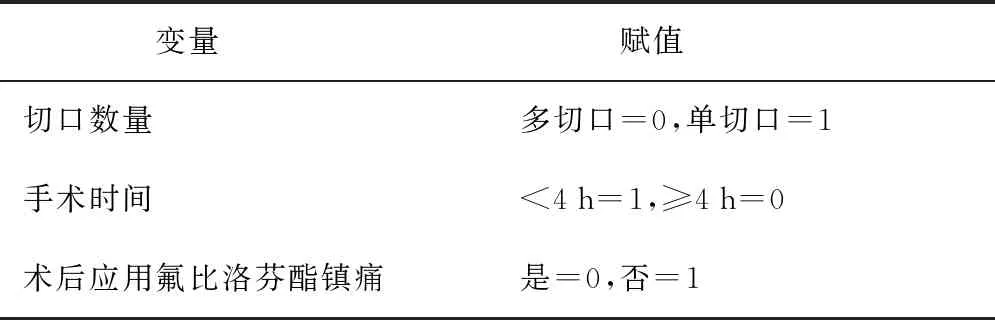

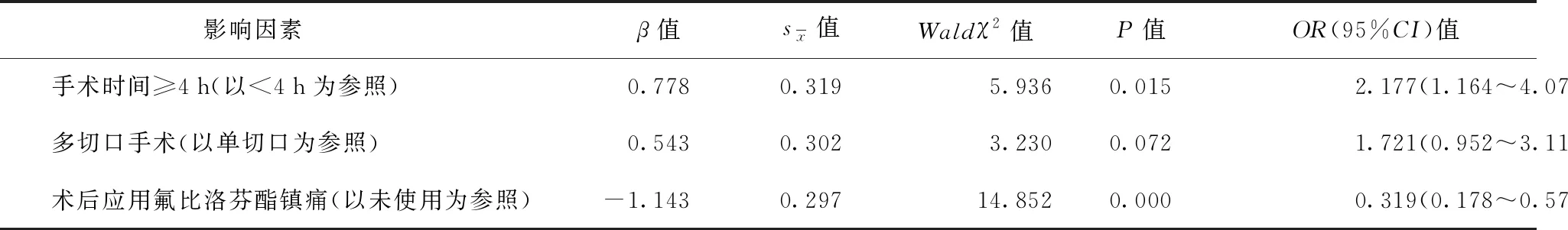

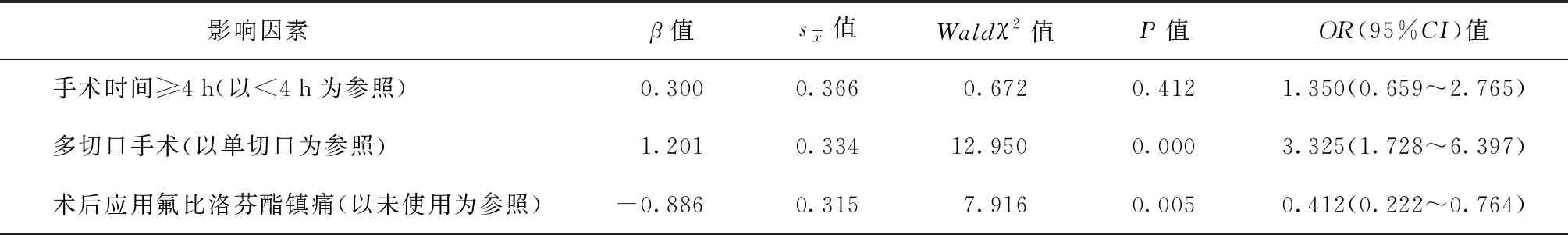

2.术后发热影响因素的多因素分析:多因素logistic回归分析变量赋值见表3。结果显示,脊柱结核术后第1天,手术时间≥4 h者术后发热的风险增加,术后应用氟比洛芬酯镇痛者发热风险降低(表4);术后第2天,应用氟比洛芬酯镇痛者发热风险降低,多切口手术可增加术后发热的风险(表5)。

表3 脊柱结核术后发热影响因素的多因素logistic回归分析变量赋值表

表4 脊柱结核患者术后第1天发热影响因素的多因素logistic回归分析

表5 脊柱结核患者术后第2天发热影响因素的多因素logistic回归分析

三、讨论

术后发热发生的时间、持续时间、严重程度原因各异。根据发热发生的时间可以分为超急性发热(术后立即出现)、急性发热(术后1周内)、亚急性发热(术后1~4周),以及迟发型发热(超过术后4周),发热时间不同其诱因也不相同。术后第1~2天发热通常是由切口创伤引起。在腰椎融合手术术后持续2 d以上的发热,感染事件发生率明显增高[2]。研究表明,大约每8例腰椎融合术患者中就有1例出现术后发热(体温>38.6 ℃设定为发热),并且手术时间长短影响其术后发热率;43.8%患者的首次记录发热发生在术后24 h内,53.3%发生在术后24~48 h,2.9%发生在术后48 h,同时手术时间和手术方式是其影响因素[3]。Walid等[4]调查指出,在分别将37.8 ℃和38.3 ℃设置为发热温度条件下,颈椎和腰椎手术后的发热率分别为41.7%和25.8%。Seo等[5]调查了各种脊柱手术患者术后发热情况,并报告了在37.8 ℃为发热温度的情况下,术后发热率为13.2%。但是关于脊柱结核手术术后发热的研究未检索到。

本研究为回顾性研究,由于手术当天手术结束时间存在差异,体温测量次数存在较大差异,为了体温监测结果的一致性,术后当天结果未纳入统计。本次研究发现,以37.3 ℃为发热临界温度,术后第1天发热率为44.7%,术后第2天发热率为28.6%。多因素分析显示,术后第1天手术时间≥4 h者术后发热的风险增加;术后第2天多切口手术可增加患者术后发热的风险;而在术后第1、2天,应用氟比洛芬酯镇痛者发热风险均降低。

发热是机体对感染和其他损伤的一种非特异性的积极反应,这种反应导致免疫细胞释放细胞因子,引起中枢神经系统前列腺素介导的体温升高。非甾体类抗炎药品可以通过抑制中枢神经系统前列腺素合成来发挥解热作用。氟比洛芬酯作为非甾体类抗炎药家族中的一员,具有显著的镇痛、解热和抗炎作用,强于酮洛芬和阿司匹林[5]。研究发现,在骨科全关节置换手术术后,复合非甾体抗炎药品的多模式镇痛组术后发热患者少于对照组[6]。本研究同样发现术后镇痛应用氟比洛芬酯的脊柱结核患者术后发热风险降低。但值得注意的是,本研究为回顾性研究,研究结果仅为初步校正手术过程中相关混杂因素后分析得出的关于氟比洛芬酯的作用效果,存在一定局限。