盘古之斧钺续论:从工具到圣物的进化史

2021-04-07叶舒宪

叶舒宪

(1.上海交通大学,上海 200240;2.中国社会科学院,北京 100732)

在华夏文明传统为社会的最高领袖量身定制的神话符号物中,除了龙凤龟麟之类神圣动物以外,还有一种来自人类最早劳动工具的符号物,那就是神圣斧钺。从追根溯源的意义看,华夏神圣斧钺的实物原型,多见于史前时代的玉石斧钺以及商周青铜时代的铜钺。如果从世界范围和人类进化的大历史视角看,斧作为石器工具的进化史,恰好伴随人类起源的全过程,有着非凡的思想意义和研究价值,堪称人类文明之最深远的文化基因。本文即通过四重证据法所倚重的第四重证据实物,拓展国学原有的单一文化视野,并大大延伸文史研究的历时性认知深度。这样的研究视角,文学人类学派自2010年以来创新性的命名为文化的“大传统”(Big Tradition),其所对应的是21 世纪以来国际学界新兴的大历史(Big History)学派的超长视野。溯源华夏文明的一个悠久的神圣符号斧钺,就相当于回溯整个斧钺实物的全球发生史,梳理石斧的进化历程,重新讲述这个具有重要文化基因作用的器物的来龙去脉。

一、华夏开辟神话史:先凿后斧

华夏本土创造出的创世神话文本,以先秦时代文本《庄子·应帝王》篇讲述的中央之帝浑沌君被南海之帝倏和北海之帝忽二神开启七窍而死的故事,为其早期的版本。两位开辟大神倏和忽所用的开窍方式是“日凿一窍”,凿了一共七日,给本来没有面目的浑沌君完成开七窍的外科手术。要问开窍所用的工具,只要将《庄子》文本叙事中所用动词“凿”转化为名词,就可完全落实。这一点不会有任何争议。从战国时代的庄子,到秦汉两代王朝之后的三国时期,才又出现了以盘古为主角的创世神话叙事,并且见诸记载。盘古大神的创世方式与华夏本土的倏、忽大神开窍完全不同,属于神话学分类所命名的“尸体化生型”。盘古神话叙事的化生类型,发展到后世,又再度得到脱胎换骨的改造,一般都不讲化生的情节,而是讲劳动创造,所用劳动工具也不再是凿子,而是斧头。盘古斧劈型的开天辟地说,日渐流行,乃至于几乎完全取代了以往的尸体化生型。这一重要情节变化,至少在宋代就有明确的苗头。范成大诗歌中斧头出场的情况是斧和凿并列叙事:

不知几斧凿,

成此太虚空?

前云稍过尽,

后云来无穷。①范成大:《范石湖集》,转引自陈钧:《创世神话》,北京:东方出版社1997年版,第145 页。

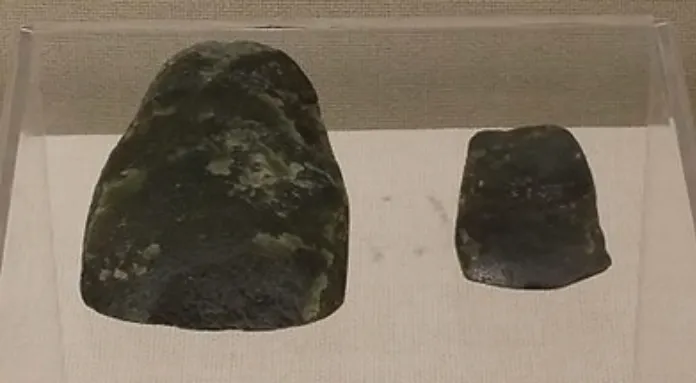

后起的盘古开天神话版本,就这样以宋代人想象的斧凿为叙事原型。这和当初见诸文献记载的盘古神话,即三国时期古籍《三五历纪》《五运历年记》等的盘古叙事,讲述原始巨人的尸体化生世界万物的版本,已经完全不同。这相当于将外来的尸体化生神话主角盘古与本土先秦时代庄子讲述的凿窍式手术开辟的创世母题,整合为一体,并创新性的加入斧劈式开辟的母题。后代的民间叙事基本上放弃了前面两个母题,主要沿着斧劈式开辟叙事的方向不断发展演化,将盘古演变成一位原始大神劳动者的形象,让他像木匠工作一样,手持一把大斧头,完成所谓开天辟地的工程伟业。若要追问后人记忆中盘古所使用的工具为何,则莫非两大类:石斧(图1)或金属斧(以铁斧为多)。

图1 山东大汶口文化石钺石斧,距今约5000年(2015年摄于潍坊博物馆)

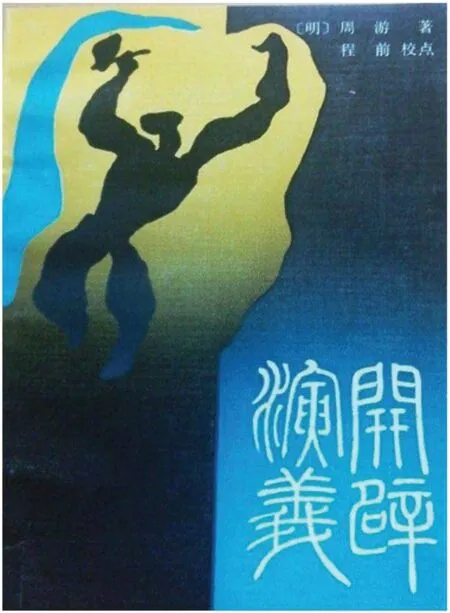

从宋代到明代,几百年之间,斧凿型的开天辟地观念已经十分流行,起到推波助澜作用的,是一部由小说家周游撰写的通俗历史小说——《开辟演义》。小说里面描述了盘古持斧开天辟地的故事(图2、图3)。

图2周游《开辟演义》封面:盘古持斧图像②(明)周游:《开辟演义》,程前校点,济南:齐鲁书社1988年版。

图3 《开辟演义》插图“盘古氏开天辟地”③(明)周游:《开辟演义》,程前校点,济南:齐鲁书社1988年版,插图1。

《开辟演义》第一回叙述佛祖派出众菩萨中的一位,名叫昆多崩姿那,去往南赡部洲大洪荒处去行使开天辟地的功业。只见昆多崩姿那:

大吼一声,投下地中,化成一物,团圆如一蟠桃样,内有核如孩形,于天地中滚来滚去;约有七七四十九转,渐渐长成一人,身长三丈六尺,头角狰狞,神眉怒目,獠牙巨口,遍体皆毛;将身一伸,天即渐高,地便坠下,而天地更有相连者,左手执凿,右手持斧,或用斧劈,或以凿开,自是神力。久而天地乃分,二气升降,清者上为天,浊者下为地。自此而混茫开矣,即有太极生两仪,两仪生四象,四象变化,而庶类繁矣,相传首出御世。

探究盘古开天神话故事演变的细节,会将研究者的目光,从神话和民间文学的领域,先转向人类早期文明的斧钺实物。笔者在《求索盘古之斧》一文中做了初步探讨。如今需要进一步溯源求本,转向全球史前学的广阔天地之中,做出系谱学的陈述。经历这样的两次转向性探索,便将“打破砂锅问到底”的问题,放置到异常浩瀚的人类进化史历程中,让“物的叙事”原则,充分释放出其潜含的信息能量。

二、物证优先:斧与人类进化

人类命运共同体在我们这个星球上的出现,离不开从猿到人的演化过程。如果说劳动创造了人类,那么如今可以求证的最早的劳动工具就是石斧石棒。从猿人开始直立行走,解放出前肢,并使之进化成人类双手,到能人和智人凭借双手的工具和武器使用,石斧无疑是一种伴随始终的最老资格之文物。如果说文字的使用在全球范围里最早也不过是5000 余年的事,那么石斧的使用历史至少有二三百万年。换一种表达方式,人类依靠石斧的劳动史,要比依靠文字书写的成文历史,长出整整400 倍!

国内的文学人类学派在2010 起倡导文化大传统理论,将文字书写出现之前的文化整个命名为“大传统”①叶舒宪,柳倩月,等:《文化符号学——大小传统新视野》,西安:陕西师范大学出版社2013年版,第17 页。,相比之下,以甲骨文为代表的小传统出现,已经晚到距今3000 多年的时候。大传统相关的知识,在过去有个专业名称叫“史前”。如今的人类文明史撰写专家们清醒意识到,使用“史前”这样的措辞会产生很大误导作用,而语言流行过程中的约定俗成惯例,已经使得这样错误的词语积重难返,难以更改了。他们只能说:

“史前”时期见证了人类的诞生,儿童期和青春期,它将我们从人类起源带到文字的发明,第一批城镇的出现,第一批城邦的出现以及阶级社会的产生。而阶级社会是几千年来“真正历史”时期的主要特征。“史前”时期见证了人类文明基本特征的缓慢发展,缺少对它的了解,当代各种文化的许多突出特征就仍将是不可理解的。②[比]德拉埃,等:《人类文明史(第1 卷):史前与文明的开端》,中文版编译委员会译,南京:译林出版社2015年版,第2 页。

有鉴于此,我们建议采用“大传统”(Big tradition)这样的措辞,去尽量代替被打上引号的“史前”一词。后者是在19 世纪的进化论学术语境中炮制出来的。有关进化的知识在当代分子生物学和遗传学的支持下,已经发生并仍在经历着突飞猛进的更新。我们第一次可以在超长焦距的历史镜头中,看到从猿到人的进化全程中每一个重要转变的节点。

多卷本人类文明史的专家在大书的开篇处,用两个比喻帮助读者体会文化大传统的深度认知意义,兹引述如下:

首先,如果用总长为5000 米的线代表“能人”出现以后经历的约250 万年的时期,每年的长度少于2毫米。文字出现之前的时期代表4900 米,而所谓的“历史”时期(有文字记载的时期)的总长则只剩最后10 米。从基督纪元开始的时期长度为4 米,而从哥伦布发现美洲开始的时期长度仅为1 米。③[比]德拉埃,等:《人类文明史(第1 卷):史前与文明的开端》,中文版编译委员会译,南京:译林出版社2015年版,第1 页。

为了弄清楚这最后的10 米的有记录的历史内容之由来,有必要联系在这10 米的小传统背后潜隐着的4990 米的文化大传统内容,将4990 和10 两个不成比例的内容重新连接为一个连贯的历史整体。也只有分子生物学和遗传学发展到当代的水平,今人才第一次有可能做到这种空前的知识大贯通和大连接。这必将给我们贯彻文化大传统研究中的“物证优先”原则①叶舒宪:《物证优先——四重证据法与玉成中国三部曲》,《国际比较文学》2020年第3 期。,系统性审视斧钺工具的由来,带来极大的便利。

三、奥杜威手斧

走进全球排名最前一家博物馆——位于伦敦的大英博物馆,寻访人类从非洲一路走来的文物轨迹,参观者会在一批石质的原始工具橱窗前久久徘徊。其中有一件一端呈尖尖状的石斧,标注为“奥杜威手斧”(图4),猛一看就是一块异形的石头而已,谁知却是本馆的镇馆之宝,一件文化内涵异常深厚并且丰富的珍稀文物,距今约120 万年。

图4 奥杜威石斧②2018年摄于上海博物馆举办的大英博物馆文物特展。

大英博物馆馆长麦格雷戈博士编写的《大英博物馆世界简史》一书中,对这一件手斧做出较为详细的介绍。什么是奥杜威呢?这是东非坦桑尼亚北部草原上的一个大峡谷的名称,那里是当代人类学家探索人类起源之谜的一块宝地。早在1931年,一位名叫路易斯·利基的考古学家,在大英博物馆赞助之下来到这里探险考古,采集到这一批年代非常古老的人类遗物。其中的砍砸器就命名为奥杜威砍砸器,有200 万年以上的历史;而手斧就叫奥杜威手斧,也有120 万年以上的历史。这批文物因为号称人类历史上最早的一批手制工具,标志着能人的最初的文化发明,所以获得举世瞩目的轰动效应。

奥杜威石斧与现代斧头当然全无相似之处,既无斧柄,也没有金属刃。它是一块美丽的灰绿色火山岩,呈泪滴状,功能比现代一般的斧头丰富得多。沿着泪滴较长的两侧,石头被打磨得十分锋利,并在一端形成尖头。

制作石斧不仅需要精湛的手工艺,同样重要的还有概念上的跨越:要能从粗糙的石块中设想出物品将来的形状,就如同今天的雕刻家能从石块中看到雕像的样子。③[英]尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》,余燕译,新星出版社2013年版,第15-18 页。

现代科学认为,人是宇宙间唯一能够制作和使用工具的动物。那么,如今所知人类最早的石质手斧,一定对人类进化产生过非常重要的推进作用。发生认识论创始人皮亚杰特别强调双手的使用给人类大脑发育带来的积极作用。最近,也有科学家从神经学视角研究石器制作过程对人类自身的影响,他们通过扫描设备来观察石匠工作时所使用的大脑区域,发现制作石器的那一部分和使用语言的部分高度重合。这意味着,会加工制作石头工具的人,就能讲出完整的语句。

除此以外,麦格雷戈馆长还从人类出门旅行时要随身携带的东西说起,认为在早期人类那里,只有一件东西是必备的,那就是一件石斧。据笔者多年在甘肃民间考察齐家文化玉器的经验,三四千年以前当地最常见的玉器种类就是小玉斧,这似乎是当时成年男性和女性的标配。就好比今人腰间挂一把小刀。当代的个别资深古玉收藏家能够收藏到三五百件齐家文化小玉斧和玉璧芯子(指制作玉璧的圆孔时用管钻钻下来的圆形玉片),这绝不是什么天方夜谭。

英国考古学理论家伦福儒(伦弗瑞)认为:任何人类群体,无论处于何种发展阶段,都有自己的文化,即使是最原始的人群,如“能人”,也有其自身的文化,即所谓的“砾石文化”或“奥杜威文化”。因而,文化是人类的普遍属性④[英]伦弗瑞:《文明的诞生》,第一章“文明”注释3,王以欣译,未刊稿。。他还指出,到目前为止,南方古猿的发现仍局限于非洲,因此非洲被认为是人类故事的源头,在奥杜威文化中所发现的最早的石器,据推测可能出自巧人(即能人)之手。第一支从非洲向外扩散的人科动物是能人和与之有亲缘关系的直立人。“第一件手斧出土,手斧或双面斧(以扁平的圆石或大片薄石板的双面剥制而成)当然是带领我们认识旧石器时代人类的关键。在法国的圣阿舍尔遗址可为其代表。类似的手斧也在非洲、西亚和欧洲等地发现。只有中国和东南亚没有发现这样的手斧。”①[英]伦弗瑞:《史前:文明的记忆拼图》,张明玲译,台北:猫头鹰出版社2010年版,第79 页。他还推测,是在非洲本地的直立人将手斧技术传播到非洲以外地区,唯独没有传到东亚东南亚。原因是这一批最先迁徙到亚洲的非洲直立人,当时还处在手斧发明之前的年代里。

回望奥杜威石斧,那除了是一种劳动工具之外,还有多方面的文化价值可以考量。其一是经济交换作用,代表人类以物易物的最早贸易活动和运输活动的开始。其二是社会纽带作用,如作为社会首领赠予或收受的礼物,作为赏赐和遗产等。其三是社会意识作用,如可以象征力量与权力、权威,获得神圣化和神秘化色彩,由此生发出传说、故事等。诸如此类,不一而足。一件不起眼的石斧,看上去那么古朴简陋,却实实在在发挥着“人类创造自身”的伟大作用。

晚近的发现不断刷新着人类最早制作石制工具的年代记录,早先认为其起始年代大约在260 万年前。2015年《自然》杂志第521 期刊登的哈曼德(S.Hamand)等人类学家合写的文章,报告人类最早石器工具为肯尼亚发现的330 万前的石器②参看[加]佩金格尔:《符号侦探:解密人类最古老的象征符号》,朱宁雁译,北京:北京联合出版公司2019年版,第24 页。。这要比大英博物馆展示的手斧早出足足200 多万年。由此可知大传统的认知深度,迄今还在不断深化的过程中。

四、阿舍利石斧

考察人类进化过程中最有代表性的工具传统,莫过于石斧的缓慢演进。从非洲大峡谷100 多万年前的奥杜威,到欧洲法国小镇圣阿舍尔,以此命名的一个文化叫阿舍利文化(Acheulian),使得这个小镇也成为世界考古界重要的考察站点。

阿舍利石器(图5、图6)是用软锤(骨棒或木棒)技术打制成的。其外形的特点是器身比较单薄,制作时留下的石片疤痕较浅,刃缘规整,左右对称,器形有扁桃形、卵圆形和心形,等等。“在奥杜威时期,甚至更多地在阿舍利时期,原石的选择,以及要加工的砍砸器的形状和大小,在加工者寻找石头或砾石时成为心中考虑最为重要的内容。一见到有合适形状和边缘的砾石或石头,能做什么工具就心中有数了。”③[比]德拉埃,等:《人类文明史(第1 卷):史前与文明的开端》,中文版编译委员会译,南京:译林出版社2015年版,第32 页。这样一种在加工之前对即将完成的产品的预测能力,成为引发人类的创造性设计能力的起点。

图5 《科学》杂志刊载的广西百色发现的阿舍利石斧④相关文章发表在美国《科学》杂志2000年3月号

图6 广西百色发现的阿舍利石斧(2011年摄于百色博物馆)

距今170 万年至20 万年的阿舍利文化是旧石器时代早期文化阶段。手斧成为该文化阶段最具特色的一种代表性成就。由于它左右两边和正反两面基本对称,可以看出一个轴心存在,作业端可以聚焦到一点上。这被公认为是人类历史上第一种标准化加工的重型工具,代表了古人类进化在直立人时期石器加工制作的高等技术境界。“非洲从中期阿舍利文化开始,制造手斧的原胚是一块大的石片,这一趋势在晚期阿舍利文化中变得更为突出……扁平手斧通常以石片制成,呈心形,卵形或椭圆形。石片制造的手斧在肯尼亚、埃塞俄比亚或坦桑尼亚的阿舍利文化中期和阿舍利文化晚期以及吉布提、埃及和西非撒哈拉的阿舍利文化晚期更具代表性。”①[比]德拉埃,等:《人类文明史(第1 卷):史前与文明的开端》,中文版编译委员会译,南京:译林出版社2015年版,第32 页。与手斧同时被大量制造出的另一种石器工具是“流星石”。顾名思义,这是一种投掷用的武器——被加工为近乎球形的石头,用绳子系起来,就成为一种先于投枪和矛而发明的远程攻击性武器。流星石通常是在阿舍利时期中后期定居点发现的,最近吉布提发现一个遗址和一些工具。人类学家在美洲的阿根廷大草原也看到印第安人使用流星石的情形:它们被用来投击野牛的腿部。据此推测旧石器时代的流星石可能用于投击羚羊或野马一类的野兽。

在西方学术语境传统的欧洲中心观念支配下,阿舍利文化的手斧,一度成为区分种族优劣论的依据。1948年,美国哈佛大学教授莫维斯提出分界线理论,被业界称为“莫维斯线”,特指在欧亚大陆旧石器时代早期,按照人类的技术能力,存在着东、西方两种不同的文化传统区域。其间的界线,大致经过印度半岛北部呈西北东南走向。位于该线以西的欧洲、中东和非洲地区是早期人类文化的先进地区,能掌握先进工具制造技术,典型特征是双刃、两面(修整)的切割工具或手斧;而位于该线以东地区是以制造简单的砍砸器传统为特征的“文化滞后区”,其典型特点是单刃的切割工具或砍砸器。莫维斯把这种旧石器工具的差异说成是人种差异所导致的。这种带有明显种族主义和欧洲中心论色彩的理论,必然引起很多学者的争议。中国考古工作者在广西百色和吉林长白山等地先后发现多处阿舍利石斧文物,这就给“莫维斯线”信奉者们带来釜底抽薪般的颠覆效果。

2010年以来,笔者多次去广西百色调研,对中国南方史前的阿舍利手斧留下深刻的印象。近年来,陕西洛南和河南南阳等地接连发布关于发现阿舍利石器的报告。如陕西考古研究院报告说,在洛南发现的旧石器时代工具有多种样式,包括阿舍利手斧、薄刃斧和手镐等。按照史前学专家费根的看法:

手斧及其相关器物在旧世界的广大地区都有发现,并在被使用的一百万年间多次得到显著改进。但是,我们对这些石器的制作者又有多少了解呢?毫无疑问,匠人和直立人为寻找食物而狩猎和觅食,其效率很可能比能人高很多。人们无数次在手斧及其他一些屠宰工具附近发现大型猎物的骨骼,但是像大象和朝天犀牛这类令人生畏的食草动物真的是猎人们杀死的吗?因为要做到这一点,必须具备鼓励合作的社会机制及其先辈们难以企及的沟通能力。②布莱恩·费根:《世界史前史》,杨宁等译,世界图书出版公司2011年版,第83 页。

从奥杜威手斧到阿舍利石斧,再到英格兰玉斧,我们终于链接起一个持续近200 万年的人与斧互动历程,这也恰恰是人之所以成为人的漫长进化史——通过制造和使用石器工具,延伸人体的能量;到发明奢侈物,导致社会复杂化的分层,形成阶级社会和政治等级制。要追问人类迄今所取得的文明和文化成就是如何发端的,就先要了解这200 万年的使用手斧类旧石器的艰苦实践。

综上所述,是用斧和用火,这两项最基本也最重要的发明,使得人类在进化途中获得加速发展的杠杆动力。若盘古真用斧,其分量之重,似乎绝非一般文学家所能想象。大传统的新知识,显然也是古代读书人无法企及的。

五、英格兰玉斧

从石斧到玉斧的变化,发生在距今万年前后的石器时代转型过程。新石器时代与旧石器时代的根本区别,就在于石器工具的加工方式。较为简单的初级加工,是用敲打石料的方式,制作出工具所需要的外形。这种加工石器方式被称为打制石器。这也是漫长的旧石器时代,人类最基本的手工业生产方式。新石器时代之所以号称“新”,是因为开启了精细加工石器的新工业传统,从打制变成磨制。磨制的石器不仅外观平滑无棱角,而且还可以通过抛光,让石器变得像一件线条流畅、表面发散光泽的艺术品。在此基础上,如果磨制石器所选用的石料属于优质玉石,即透闪石和蛇纹石之类,那么这样的玉质工具的出现,就标志着玉文化的开启。

在大英博物馆陈列的各种史前器物和工具中,除了来自非洲和亚洲的文物,也有一些是在英国本土发现的。麦格雷戈馆长撰写的《大英博物馆世界简史》书中,其所展示的珍贵文物,都有其背后的精彩故事。前面提及的奥杜威石斧排在全书第三的位置,一件英国本土的玉斧,有幸排在第十四位,其所讲述的是开启英伦三岛历史的无文字时代,一把精美玉斧的故事①[英]尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》上册,余燕译,北京:新星出版社2013年版,第81-85 页。:玉斧(图7),发现于英国坎特伯雷附近,公元前4000年至公元前2000年。在坎特伯雷,人们极为渴望的便是这么一把打磨光亮的玉斧,它粗看上去与大英博物馆收藏的几千把石斧没有什么差别,但比绝大部分石斧都更宽、更薄,看起来几乎是全新的,十分锋利。玉斧状如水滴,长约21 厘米,宽约8 厘米,触感清凉,极为光滑。

图7 英格兰史前玉斧②[英]尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》上册,余燕译,北京:新星出版社2013年版,第80 页。

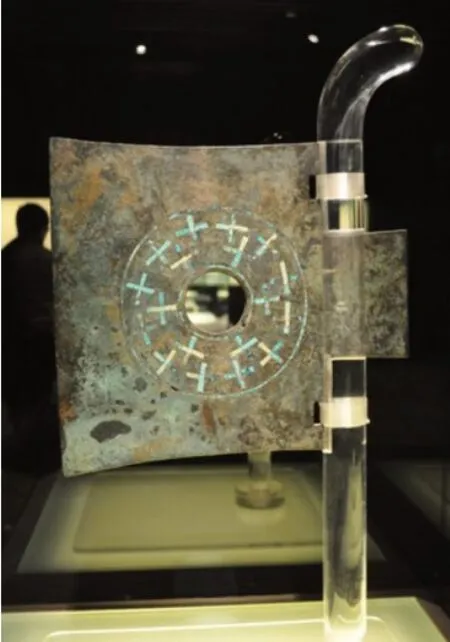

图8 二里头文化铜钺(2009年摄于上海博物馆)

我们已经了解到,在5000年前的埃及、美索不达米亚、巴基斯坦和印度等地区,城市与国家如何沿着几条著名的大河而兴起。但在这些河流以外的地方,情况却大不相同。从中国到英国,人类一直居住在相对较小的农业社区里,新型大城市的麻烦与便利都与他们无关。而他们与那些大城市居民的共同之处,便是对昂贵与带异域风情的物品的喜爱。多亏了发达的贸易网络,就算处在欧亚大陆边缘的英国,人们也能获得自己的心爱之物。对石斧给英格兰开发带来的直接效益,有这样的陈述:

近东的农业革命经历了数代才传遍欧洲大陆,最终在考古学家彼得勒坎夫妇花了12年的时间,在意大利境内的阿尔卑斯山与北部的亚平宁山脉艰难地搜寻,最终找到了史前的玉石场。我们的玉斧便来自此处。③[英]尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》上册,余燕译,北京:新星出版社2013年版,第83 页。

原来史前的欧洲大陆上也有一条玉石之路!自南边的意大利向北穿越,最后还要跨越英吉利海峡,经过海运抵达英伦三岛。以研究西亚史前黑曜石贸易活动而著称的考古学家伦福瑞,也关注到英国本岛上出现的这类史前玉斧现象。他深知,跨地域的贸易成为城市起源的基因,是促进人类走向文明化进程的主要推动力。黑曜石的拉动作用,发生在距今万年之际的新石器时代初期。而在距今5000年之际,也就是旧大陆上最早一批文明古国诞生的时代,取代黑曜石而成为更加广泛的国际贸易对象的珍稀石头不在少数:一是青金石(又译天青石);二是绿松石(又译土耳其玉);三是雪花石膏;四是黄金矿石;五是白银矿石;六是铜矿石;七是锡矿石和铅矿石……它们全部充当着驱动文明和城市起源的重要价值物。如距今约3600年二里头文化铜钺,用象征天蓝色的绿松石镶嵌巨型铜钺(图8),可代表天神之权威。

要问这一批特殊的石头为什么会被筛选出来,其价值是怎么来的?当然无疑是人类观念赋予的。相对而言,其经济价值和政治价值排在较次要地位,宗教信仰的价值才是本源性的和决定性的。换言之,早期先民认为这些石材中承载着或寄寓着神圣的、超自然的能量,它们基本上都不属于世间原有的客观的物质,而是天神恩赐给人类的宝贝,让人类凭借这些宝物所携带的正能量,与天神建立起某种保佑与被保佑的关系。在这样的拜物信仰和神话观念支配下,我们终于能够看懂这一批人类最早文明的文学作品,其所盛赞的青金石、绿松石和黄金等,没有一个是因为其富有经济价值而得到人们青睐的,毋宁说,这些圣物的经济价值是从其神圣的宗教的和神话的价值派生出来的。只要从汉字字形上弄懂“锡”这种金属矿物与“赐”这种天神恩典行为什么会成为通假字的问题,则信仰驱动的原理就不难理解了。正因为明确意识到这一点,我们才从理论上提出一个解释人类行为因果关系的重要命题,称之为“神话观念决定论”①叶舒宪:《神话观念决定论刍议》,《百色学院学报》,2014年第5 期;叶舒宪:《神话观念决定论与文化基因说》,《吉首大学学报》2017年第5期。。没有人类独有的神话观念的想象作用和投射作用,这些自然状态的石头物质,永远不会有什么优劣高下之分的。

今天,在以上所述这些石头中,半数以上被我们称为“贵金属”,甚至直接作为替代货币的硬通货,如金与银。它们不断地被买和卖,其价格天天都在伴随着全球的金融市场而波动。剩下的小半数石头,大都进入了各地的博物馆和古玩店,如青金石和绿松石。至于新开发的此类石头原料,则根据稀有的程度,成为不同等级的奢侈品生产原料。如宝石和钻石,水晶和翡翠之类。本来默默地沉睡在大自然状态的物质,就是因为遇到人类开发以后,才会有完全不同的命运。既然任何物质都不能自己决定自己的命运,一切取决于人类的筛选,那么,人类凭什么从自然万物中筛选出有价值的物质呢?

回答这个问题需要历史的眼光,首先要分清楚人类所处的时代:旧石器时代的人类从实用出发,选择某些坚硬的石头制作工具。新石器时代的人类除了继续以前的实用性选择以外,开始从非实用的目的出发,选择具有符号象征价值石头,并从此将被选中的物质视为神圣。伦福瑞说:“玉石石斧的重点在于它们的‘使用价值’很低。如果有人拿它来砍树,刀刃很容易就会碎裂。即使今日我们也无法完全了解它们的重要性。但这些石斧唯一的功能与价值一定有某些象征性意义……”②[英]伦弗瑞:《史前:文明记忆拼图》,张明玲译,台北:猫头鹰出版2010年版,第184 页。

2000 多年以前的英伦三岛,绝不会有一位远古宗教知识的权威学者,像我国东周时期楚国朝廷中观射父那样,面对国君的提问,详细地讲出“玉帛为二精”③叶舒宪:《玉石神话信仰与华夏精神》第三章“玉帛为二精”,上海:复旦大学出版社2019年版,第42-90 页。的神话信仰方面的一整套大道理。伦福瑞爵士感到不可思议的问题,在楚国知识界领袖观射父这里,已经根本不是什么问题。换言之,在华夏文明的古文献中早有对玉石和丝绸两种物资被神话化和被神圣化的原理说明。

这里就透露出具有前沿性的学术攻坚问题:人类为何要生产出非实用性的玉质工具或武器?而又为何仅仅在某些地区让此类摆设性的玉器获得社会流行的机遇,甚至是发展出一个持久不衰的“玉器时代”?为了解开问题的谜底,文学人类学研究会在2013年以来组织了十五次玉帛之路田野考察,基本上梳理出一个总面积达200 万平方公里的西部玉矿资源区,以及西玉东输运动持续5000 多年的多米诺线路图。

六、阿尔卑斯铜斧

英国学者理查德·茹德利在《石器时代的奥秘》一书中围绕欧洲史前文化大做文章,其第二章题为“冰人的生与死”。其内容指1991年两位登山者在阿尔卑斯山海拔3210 米高的奥茨峰冰川中发现的一具木乃伊——冰冻人。便借用该山峰之名,称为“冰人奥茨”。登山者在当时引来奥地利和意大利两国的警察,对此奇诡的“冰尸案”展开刑侦调查。结果发现冰人根本就不是现代人,而是史前人类遗体。于是乎,警方势力全面退出调查,而人类学家和科学家则开始大规模介入。冰人木乃伊随后被送到因斯布鲁克大学的医学院检测,同时还发现冰人生前所携带的工具等遗物:一把铜斧(图9),石制短刀和刀鞘,弓箭、医药包、鞋和熊皮帽等。因斯布鲁克大学史前史教授施宾德勒根据遗物判断冰人属于4000年前的史前期。随后的各种检测和研究达到600 次之多,从木乃伊及其遗物中解读出多方面的信息,奥茨也成为晚近的史前史和考古学著述中经常被引用的案例。作者茹德利甚至将他和20 世纪最惊人的考古发现——古埃及法老图坦卡蒙墓相提并论,并将他称为人类迄今发现保存完好的最早一具尸体。

奥茨的皮肤和骨头取样被送到欧洲多家生物实验室进行放射性碳14 断代,结果一致判定他距今5300年。奥茨的铜斧是用红铜制作的,这表明5300年前西欧的先民已经早早进入到铜器时代。奥茨皮肤上留下的纹身经过检测,认为不是装饰性的纹身,而是类似于中医针灸术所留下的炭笔痕迹。奥茨随身携带的医药包中有蘑菇,这也表明西医的前身与利用草药的中医几乎别无二致。一位研究针灸术的专家巴尔(Bahr),曾经作为访问教授到南京中医药大学教授针灸课,他也断定奥茨身体上的纹身状态是史前高明的针灸师所留下的治疗痕迹!这一发现的连带效应非同小可:西方人据此认为欧洲的阿尔卑斯山地区才是地球上针灸术的最早发源地②Richard Rudgley. Secrets of the Stone Age. London:Century, 2000, pp.58-59.。

图9 阿尔卑斯铜斧及其装柄复原模型①引自Richard Rudgley. Secrets of the Stone Age. London:Century, 2000.

除此之外,CT 扫描发现奥茨的肩胛处有一个箭头。有人据此推测他是受伤致死的。进一步的研究表明,木乃伊的皮肤完好无损,箭头乃生前的旧伤。这也表明史前人类战争的残酷性。科学家动用质谱分析、基因分析和其他微观技术,发现他的肠胃中有残存的铁木树花粉。这种树只在春季晚期才开花,这样就推测出奥茨死于春季晚期。他的胃中还检测出黑麦面包,这表明史前阿尔卑斯山人不光是以狩猎维生的猎人,同时也是耕种粮食的农夫。对他牙齿上的釉质所做的同位素测定表明,他生前在两个不同的生态地区生活过。唐·伊德将冰人奥茨作为“物质性诠释学”的示范性案例,他写道:

在这里例子中,“事物”发出了声音,花粉、谷物、铁、牙齿釉质都“说话”了,尽管这种说话发生在自身没有恰当的语言现象的情境中……这个例子表明,尽管缺少语言现象,但是与人类科学有关的相当丰富的叙述也可以被建构出来。③[美]唐·伊德:《让事物“说话”》,韩连庆译,北京:北京大学出版社2008年版,第109 页。

无言的器物一旦被当代学者们激活,间接地讲出一些故事来,那么我们了解史前史的深处,就会如同阅读史书叙事一样方便了。毕竟,文字书写小传统仅有数千年,要想找到文化的基因,要想认识文明国家礼法制度的祖宗谱系,都只有通过诉诸物的叙事之大传统新知识。

铜斧出现的冶金文化背景如何呢?读《欧亚大陆青铜时代的形成》一书,便可以得到新的系统知识。作者是人类学教授科赫。他试图重建中亚古文明的取材依据,主要是近半个世纪以来苏联和俄罗斯考古学家的一大批发掘报告资料。在这些前人所不知的学术信息基础上,复原性地描绘出一个由于缺乏记录而失落的文明。作者在书的第2 章标题中提示:这个古文明发生于青铜时代之前的铜石并用时代。看到其年代之早,很多人也许会感到吃惊,那居然是在公元前4500年至公元前3500年之间。换言之,距今6500年到5500年之间,中亚地区的铜器文明就率先在世界登场了。这个年代不仅早于已知世界最早的文字文明苏美尔和古埃及,甚至比我们国人常常要追根问祖的炎黄时代,还要早一千年。该文明的地域围绕着早期红铜冶炼和采矿的地点,从巴尔干地区到伏尔加河流域。作者注意到用“文明”来称呼这个东南欧到中亚的铜石并用时代文化,难免遭遇到传统观点的质疑,即坚持衡量文明与非文明的三要素标准:金属器、文字和城市。没有文字和城市,只有金属技术,算不算文明呢?科赫主要考虑到的该文明诸多发明(包括骑马术和马车技术在内)对后来世界历史的深远影响,特别是从红铜过渡到青铜的技术,甚至连最古的苏美尔文明,也是在其文化传播的作用下才得以兴起的。反观在约4000年前进入青铜时代的华夏文明,其冶金术的出现究竟是独立发明的,还是文化传播之结果的疑问,是挥之不去的。从“物的叙事”即物证所提供的信息看,中国境内迄今发现的最早的一把铜刀,出自甘肃河西走廊附近地区的马家窑文化①参看叶舒宪《河西走廊——西部神话与华夏源流(修订版)》,西安:陕西师范大学出版社2019年版,第210 页上图。,难道会是偶然的吗?

青铜冶炼技术先出现在中原以外地区,然后才出现于中原地区,其间的时代先后与传播源流关系,大致是较为清晰明确的。同样道理,黄金制品在华夏文明中登场的过程,也基本呈现为先河西走廊地区(如玉门火烧沟遗址出土四坝文化黄金鼻环),再到巴蜀的成都平原——三星堆和金沙遗址的黄金面具(图10),再辗转进入到中原地区。如果对照神话材料所提示的中原文明以外的异族强大势力,汉语文献中有“蚩尤铜头铁额”及“蚩尤冶西方之金以为兵”(图11)等种种说法,其中隐约透露的冶金技术自西向东传播而影响华夏文明的朦胧线索,需要从四重证据方面进一步探索其真相②关于蚩尤神话与冶金文化的关联,笔者撰有《中华三祖文化寻根》一文,见《百色学院学报》2018年第3 期。。

图10 成都金沙遗址出土黄金面具(2017年摄于金沙博物馆)

图11 上海博物馆藏商代兽面纹铜钺(2017年摄于上海博物馆早期中国展)

至于这件神秘的阿尔卑斯铜斧有没有什么象征方面的意义,可以参考史前考古学家金芭塔丝大著《女神的语言》之高论,她根据距今6000年至6500年的铜斧纹饰,解读出女神文明方面的诸多象征信息。与此对应的是另一位美国考古学家马瑞纳托斯的观点。她在《米诺王权与太阳女神》第九章“双面斧、十字架与公牛头”中,归纳出克里特文明最重要的王权象征符号为双面斧,由此及其相关的符号系统,识别出一个覆盖整个地中海沿岸地区的“近东文明共同体”。双面斧的关联性象征图像还有:太阳或太阳盘、太阳花、圣甲虫、牛头形、公牛角、十字架符号、百合花、圆花饰、植物、橄榄树等。③[美]南诺·马瑞纳托斯:《米诺王权与太阳女神》,王倩译,陕西师范大学出版社2013年版,第146-165 页。若依据联想的逻辑分析,马瑞纳托斯所讲的牛角和斧钺一样,可以代表突出表现的力量和威力,从而指向军权,即武力和杀伐的权力方面。而花草植物方面,太阳和甲虫等,乃是周期性生命再生的象征。由此去理解斧形符号的“双面”意义,或许不至于走偏,陷入非此即彼的独断论。

七、乌苏里江畔的玉斧

2017年底从我国最北部的省份黑龙江传来消息,饶河县小南山遗址发现一批年代甚早的新石器时代玉器,早到距今约9000年之前。这是一个具有破纪录意义的发现,将当代学界研究中国玉文化史的上限,一下子又延长了千年,即从8000年说到9000年说。这次突破仅仅用了几十年时间而已。但是谁也不曾料到,仅仅刚过去一年,就又有一项考古新发现,再度将中国玉文化史的长度从9000年提升到万年以上①叶舒宪:《玉石里的中国》第三章“万年的中国”,上海:上海文艺出版社2019年版,第43-68 页。。不过这次万年玉器仅发现有一件玉环,故不在本文讨论之列。

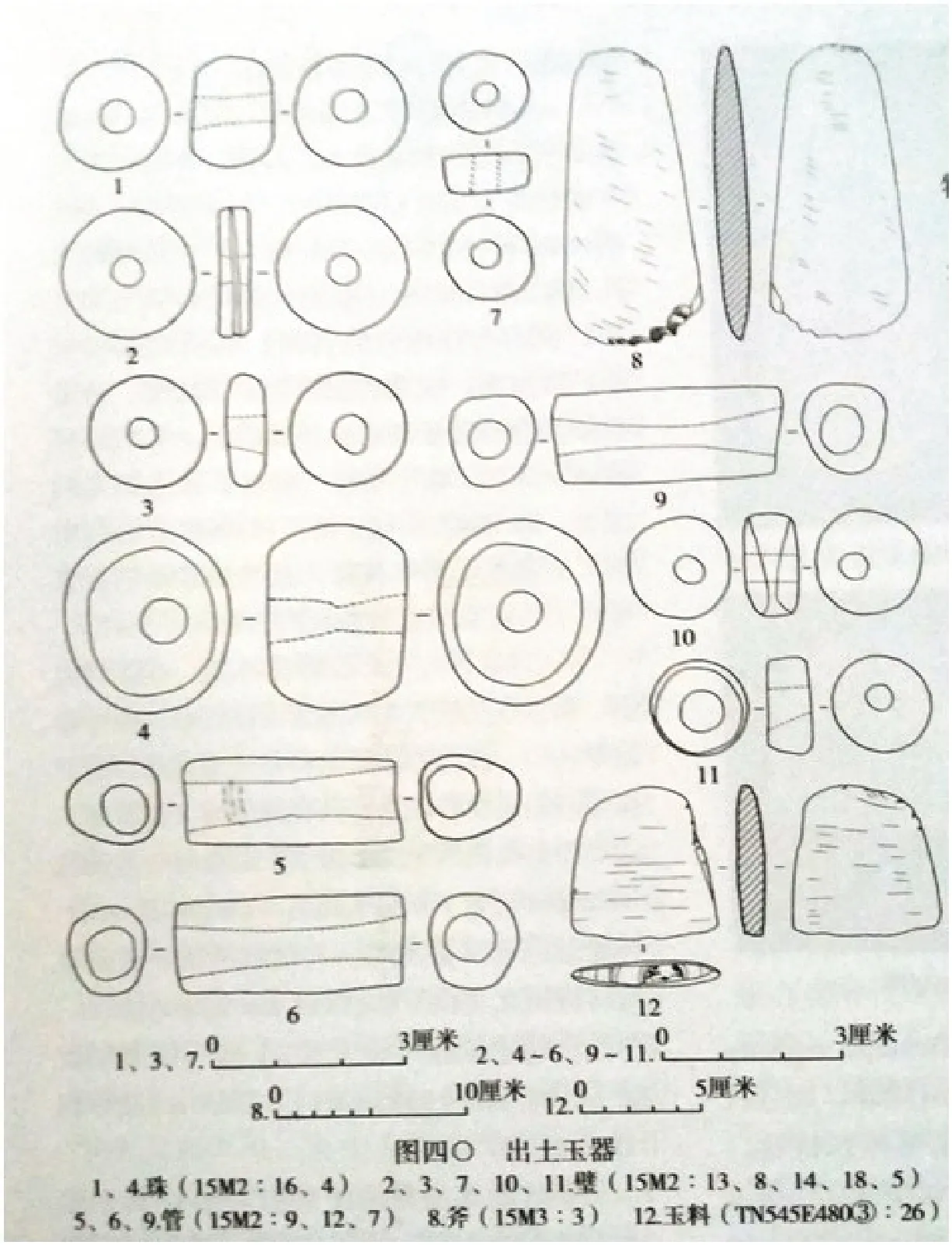

2019年5月,邓聪教授从黑龙江发来他在小南山遗址拍摄的玉斧的照片(图12)。玉斧距今约9000年,2015年出土于黑龙江乌苏里江畔的小南山文化遗址。《考古》杂志2019年第8 期发表考古报告《黑龙江饶河县小南山遗址2015年III 区发掘简报》,也刊登了这一批玉器的照片(图13)和描图(图14)。

图12 中国境内迄今所见最早的玉斧(邓聪摄影)

图13 黑龙江饶河小南山遗址出土玉斧和玉斧残料

图14 黑龙江饶河小南山遗址出土玉器线描图

关于小南山遗址的年代,发掘简报给出的数据如下:从存在燎尸葬俗的两座墓中提取的碳粒,经贝塔实验室检测,获得两个碳十四测年数据:分别为7890 ± 30年和8150 ±30年,经树轮校正为距今8775-8595年,和距今9135-9010年。①黑龙江省文物考古研究所,等:《黑龙江饶河县小南山遗址2015年III 区发掘简报》,《考古》2019年第8 期。这样,就大体可以明确:黑龙江出土的小南山遗址玉器是比兴隆洼文化玉器更早的一批珍贵文物。而其中的这件青玉斧,也就成为迄今所见的国内第一把玉斧。

人类祖先在非洲率先发明和制作石斧之后的二三百万年以来,只在欧亚大陆的个别地方,零星出现这种采用坚硬、致密、有色而美丽的透闪石玉材来制作斧头的伟大尝试。这一尝试不要紧,毕竟是开启了亚洲大陆的玉器时代的和玉兵时代的先河。

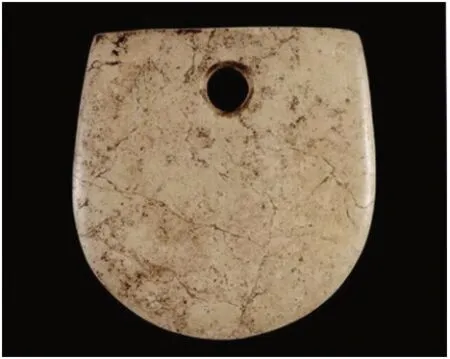

从公元前7000年的北方地区的朴素玉斧,发展到夏王朝崛起之前夜的精致玉钺(图15),再发展到公元前四五百年前后的战国时期象征诸侯国王权力的铜钺(图16),这一时段的斧钺进化史,恰好关联到华夏文明国家发生与中原王权确立的礼制性基础,因而是需要全程关注和探讨的内容。

图15 哈佛大学博物馆藏中国史前 玉钺标本(引自哈佛大学博物馆网站)

图16 河北中山国出土战国时期有铭 中山候大铜钺(2012年摄于河北省博物馆)

斧钺在漫长的封建社会中成为帝王的标配符号。在浙江绍兴当代新修的大禹陵,也不忘记为这位夏朝始祖的形象塑造,装点上6 把黑体白刃的斧钺(图17)符号。华夏第一王朝的开创者大禹,也是民族记忆中的第一治水英雄,就这样将开辟夏王朝的伟大功绩体现在6 只神斧上,这不能不说是斧凿型华夏原生创世神话观念的衍生想象的产物。6 只神斧的原型依然可以溯源到盘古开天的那一只神斧。

图17 大禹王持圭并六斧钺塑像(摄于浙江绍兴大禹陵)

从实用工具到象征符号的全过程,可以用文学人类学派新提出的文化多级编码理论加以诠释,即将二者视为文化原编码和再编码的差异性现象。如今要确认人类认知行为在何时何地产生想象性的飞跃,把实用性的劳动工具转化承载更多思想观念和情感的文化象征符号的?黑龙江玉斧的世界性原型,应该首推西班牙发现的海德堡人“墓坑”中红色石英石手斧,从近1 万年之前的欧亚大陆东端的黑龙江,穿越到40 万年前的欧亚大陆最西端。

八、华夏斧钺的图像志

通过斧钺符号,浏览一个圣物符号的文化衍生史,接引华夏文明的审美视角,包括儒家“温润如玉”君子理想的物质化体现方面。从玉与石的分化情况看,距今6000年至5000年的北方红山文化,入选2016年度中国六大考古发现的半拉山红山文化墓葬出土3 件玉器1 件石钺的情况(图18),钺的地位尚不是非常突出,因为石钺与玉龙玉方璧和玉兽首权杖头等3 件玉器同在,从材质看其地位等级应该是4件玉石器中最低的。而在距今5000 至4300年左右的良渚文化顶级墓葬,玉钺却成为等级最高的唯一性玉器,不论是南瓜黄玉料还是其独尊性的精美神徽刻划,均标志着良渚玉钺的至高无上的王者地位。

图18 半拉山M12 出土玉石器4 件: 玉龙、方型璧、石钺,钺柄玉雕兽首饰件②出土时前三者叠压在一起,位于墓主人胸前。石钺被放置在玉龙和方璧中间的位置。可知其尊贵性。有考古学家撰文称这件石钺的出土见证红山文化在神权至上之外,也同样突出军权的象征物。笔者对这种大凡见到玉石钺就与军权划等号的做法不敢完全认同。

图19 半拉山红山文化墓葬M12 出土石钺①引自中国社会科学网2016年3月30日,孙妙凝《半拉山积石冢墓地发现红山文化重要遗存》。

图20 龙山文化玉钺(2016年4月采集于西安市大唐西市古玩店)

学界瞩目的一年一度中国六大考古发现评选,在2016 入选的六个项目中有辽宁朝阳市半拉山红山文化遗址。半拉山最重要的发现是大量随葬玉礼器的红山文化墓葬。这件M12 出土石钺(图19),很可惜发现时已经碎裂为3 片。此钺具有双面斜钻而成的中孔,圆弧形型的钺刃。M12 墓圹上口长2.11 米、宽0.96 米,底长1.86 米、宽0.70 米,墓圹内立砌石棺,石棺盖板和四壁边板齐全,盖板由厚重的大石板组成,通长2 米,宽0.75 米。墓主人是一位30 岁上下的男性,只有身躯却没有头,仰身直肢;双股之间有兽头饰柄,已经钙化为鸡骨白色。据推测为石钺的钺柄装饰物。这是在红山文化墓葬中首次发现玉龙、玉璧和石钺以组合随葬品的方式存在:三者叠压的编码意义,尚待研究。肯定不是随意乱放的产物。

就在这同一年,笔者于2016年4月赴西安讲学,即将离开西安去机场时,在著名的大唐西市古玩城采集到一件史前玉钺(图20),外观上看几乎是一样的。尤其是钻孔的方式——双面管钻,及其所留下的喇叭孔外观。二者基本的区别是材质上的,唯有软玉入土多年后才会滋生出的包浆皮壳等。二者在造型上的区别就是钺的柄端一方的外形线条:半拉山出土的红山文化石钺是直的,笔者采得这件玉钺则是略呈弧线形,显得更加圆润美观。根据半拉山墓地所处的红山文化背景,可大致推测笔者这件玉钺的等级也许非比寻常,不是一般的史前文化工具或武器所可比拟的。

玉学界有专家把这种形制的钺称为袋形钺或U 形钺,见江伊莉和古方合作编撰的《玉器时代——美国博物馆藏中国玉器》一书。这部新出的图册中收录了美国博物馆珍藏近一个世纪的中国史前玉钺多件。其中的图9-01 和图9-02 玉钺(本文图21),以及图9-03 石钺,在形制方面都和新出土的半拉山石钺相似,被该书编者断代为新石器时代晚期崧泽文化或良渚文化。如果果真是崧泽文化,那么其年代肯定早于半拉山墓葬所属的红山文化晚期。①江伊莉,古方:《玉器时代——美国博物馆藏中国玉器》,北京:科学出版社2009年版,第196-203 页。

图21 美国密歇根的新艺术博物馆收藏的中国新石器时代玉钺②江伊莉,古方:《玉器时代——美国博物馆藏中国玉器》,北京:科学出版社2009年版,第198 页。

图22 安徽凌家滩遗址玉殓葬(07M23 墓)局部(安徽省文物考古研究所张敬国供图)

如果着眼于玉石钺在史前中国的地域分布情况,也不难看出这是一种相当普遍的文化现象。图23至图55 的30 多件玉钺石钺标本,以中国北方各地标本为主,西起新疆南疆和田与北疆阿勒泰,东至东海之滨,几乎呈现为地域全覆盖的性质。

整个中国新石器时代几乎都被从斧到钺的进化历程所覆盖。如果有人发问:华夏史前圣物斧钺知多少?答案应该是数量相当庞大的。和半拉山墓葬出土石钺同样类型的玉石钺,在中原以外地区和南方地区发展为更常见的玉钺,以凌家滩出土玉器中最为多见(图22)。此类大孔型的玉石钺,一直影响到稍后的良渚文化玉石钺礼器制作风格。

图23 阿勒泰博物馆藏史前灰色大孔石钺(2016年摄于阿勒泰博物馆)

图24 玄钺:新石器时代玉钺

图25 中原地区史前方型黄钺

图26 黄钺:齐家文化玉钺

其中,图24 为墨色蛇纹石玉料玄钺(2014 采集于西安小东门古玩城),单面管钻小孔,前宽后窄,器型规整,打磨光滑。图25 为中原地区史前方型黄钺(2009年采集于西安朱雀路古玩城),选用一种至今已经完全失传的浅色玉料制作而成,整体造型显得十分古朴天然。从双面管钻孔特征看,疑为仰韶文化或龙山文化。图26 为齐家文化玉钺(2008年采集于甘肃广河县三甲集),玉质呈黄白色。虽断裂为几块,但拼合后仍然相当完整。单面管钻孔,总体工艺呈现齐家文化玉器的特征。

下面先看两件新石器时代偏早期的石斧,以便熟悉中国史前玉石斧钺的进化过程之初始特点。一件是赤峰学院红山文化国际中心文物馆收藏的兴隆洼文化石斧(图27),出土地点为赤峰市的兴隆沟遗址,年代距今约8000年。另一件是陕西历史博物馆展出的西乡县李家村出土新石器时代石斧(图28),年代距今8000年—7000年。

以上两件石斧虽然都有8000年的历史,比中国神话传说的伏羲时代还要遥远,但是其打磨光滑的外在形象表明,它们都还不是原始的新石器时代工具斧头。在笔者电子相册里,有在天津博物馆拍到的一组新石器时代石斧(图29)和在陕西历史博物馆拍到的仰韶文化玉斧(图30),前者显得更加古朴和原始。

图27

图28

图29

图30

从图29 到图30 的两个对象,仅仅用了1000 多年时间,石器时代的内地先民制作石斧时,已经在个别地方找到替代石料的玉料,玉斧就这样出现了。这是陕西南部的南郑县龙岗寺遗址出土的仰韶文化玉斧,也作为陕西新石器时代的精品文物,常年陈列在陕西历史博物馆的橱窗里。

关于南郑出土的仰韶文化玉斧之原材料出处,有一说为和田玉,见《龙岗寺》考古报告。不过多数玉学界专业人士不认同五六千年前有新疆和田玉输入中原的可能性。对于史前新疆本地先民而言,再好的优质透闪石玉料,也和一般石料没有多少实质性区别。

笔者在新疆考古研究所文物库房拍摄到史前新石器时代玉斧(图31),距今约3500年,该玉斧不是礼器,只是劳动工具而已;在新疆博物馆拍摄到若羌玉斧(图32),距今约3000 至3500年。

图31 新疆考古研究所藏新石器时代玉斧

图32 新疆博物馆所藏若羌玉斧

笔者还见到新疆和田市收藏家章伟收藏的3000年前的和田白玉版的“楼兰玉斧”(图33)。因为新疆本地族群并没有对于玉石的信仰和崇拜之情,尽管玉斧是一流的透闪石白玉,当时还只是用来制作工具。材质的变革意味着两种情况发生:第一种情况便是玉料供应地的近水楼台先得月现象;第二种情况是社会等级差别和权力象征的需要拉动的现象。

图33 3000年前和田白玉版的“楼兰玉斧”①叶舒宪:《玉石之路踏查续记》,上海:上海科学技术文献出版社2017年版,第232 页。

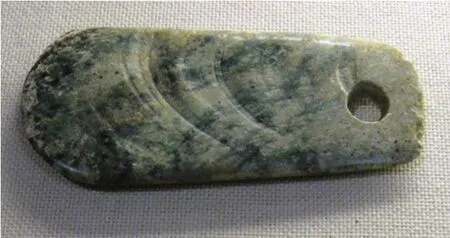

从新疆本地的史前玉斧批量呈现的情况看:从玉斧到玉钺的进化历程,在此已经基本准备就绪,就只差一个钻孔,即可完成这次华夏礼制发展史上质的飞跃。不过这一添加工艺往往代表着一般世俗劳动工具向宗教信仰支配下的“显圣物”的观念转化。

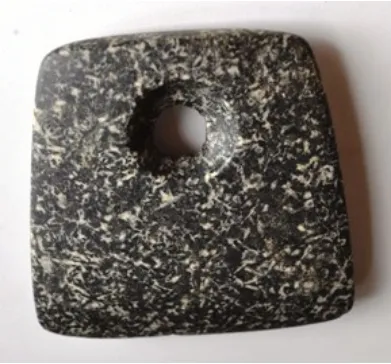

石钺,在博物馆陈列中又经常被称为“穿孔石斧”(如图34 至图36)。从石斧到石钺,其发展转化阶段的特点是:两种带有过渡中介性的石钺。其一是一般的石料上做精密的加工,使之呈现非同一般石器工具的特色,如图37 至图39 所示之3 件标本。其二是采用美丽色泽或花纹的石材加工制作出的钺,外观上接近玉钺,如图42 至图44 所示之标本。

图34 仰韶文化墨绿色蛇纹石玉钺(2011年采集于上海豫园藏宝楼古玩市场)

图35 甘肃瓜州县博物馆采集于兔葫芦遗址的石斧、石刀

其中,图34 为仰韶文化墨绿色蛇纹石玉钺,其玉表的土沁之色显得极为斑驳鲜艳,浑然天成,5000年岁月的蚀痕,顺着玉体微细的绺裂处延展开来,历历在目。

图36

图37

图38

图39

图40 为薄片型玉钺,上海青浦区福泉山良渚文化墓地出土,现藏上海博物馆。这是整个良渚文化在余杭以外地区出土的最高等级的一件玉钺,其年代偏良渚晚期,也是迄今所知上海地区史前玉钺的最佳标本。不仅玉质精美,器型体量也硕大无比。

图41 为余杭反山出土良渚文化带柄端玉饰件的玉钺,通过明显钙化的鸡骨白外皮依稀可见的是所谓“南瓜黄”的艳丽本色。

图42 为2011 采集的史前近方形白斑黑石钺。钺不仅以材质区分为石钺和玉钺,以颜色分为黄钺玄钺,还会以体积和重量区分为大钺和小钺,并有明显的功能性区别:小钺的级别明显要略低一筹。从这件史前人磨制的小石钺,特别是双面管钻的中孔的弧形坡度上,也能看出工匠的用心之处。判断为北方仰韶文化或龙山文化遗物。

图43 为用带有密布的白色斑块的黑石料制成的史前石钺,第四次玉帛之路考察前夕,采集于北京潘家园古玩市场。其双面钻孔的特征,或相当于或早于龙山文化时期。华夏史前先民对于玉石的区分尚不十分严格的条件下,若按照汉代许慎《说文解字》的定义“玉为美石”,亦可宽泛地称之为玉钺。其使用功能或兼有实用器和象征符号这两个方面。

图40

图41

图42

图43

图44 为半石半玉的史前期斧钺,难以截然加以区分。或称石性较大的玉器。从双面钻孔的特征看,或属于齐家文化或早于齐家文化。2016年10月摄于兰州金城古玩城。

图45 为史前中原或西部的蛇纹石玉钺。因为深色材质表面泛出灰白色斑点,收藏界称之为“梅花玉”。包浆完整而自然,若经过一个盘玉过程,或将呈现出奇妙的外表变化和颜色变化。正因为出土古玉能在人力干预下发生明显的颜色变化,中国古人才坚信玉石是通灵或通神的,是有生命的物质。所谓“人养玉三年,玉养人一生”的信条才会广为流传。

图46 为来自陕西榆林地区的龙山文化水滴形的玉石钺,因为埋藏地下数千年,表面渗出的包裹层即包浆甚为美观,犹如泼墨山水。这是一般的实用性工具石斧所不具备的审美特征。在造型方面,钺身较长,呈现为前宽后窄的弧状流线型,其尾端的单面管钻之孔则甚小,从背面看其孔则更小,别有一番趣味。

图44

图45

图46

图47 为陕西榆林地区的龙山文化玉石钺局部图(单面钻孔)。

图48 为齐家文化蛇纹石玉钺,同样属于圆弧曲线的钺身外形,器表全部打磨光滑,漏斗形钻孔工艺更显史前工匠技艺之奇妙。

图51 为齐家文化墨绿色蛇纹石玉钺。笔者2016年10月刚刚完成到甘肃武山县鸳鸯玉矿采集蛇纹石玉料标本的工作,尚处于精神兴奋中,见到史前的蛇纹石玄钺标本,恰好形成古今用玉延续性的真实对照。

图47

图48

图49

图50

图51

图52

史前中原玉钺(图53、图54)与图52 所示河南灵宝西坡仰韶文化庙底沟期出土蛇纹石玉钺大体上同类。此为流失在民间的仰韶文化庙底沟期玉钺,此件为收藏家所称的生坑标本。土碱皮层外黏上的黄土包裹物原封不动地保留着,对于辨识文物真伪能够起到重要指标作用。2009年在西安八仙庵古玩市场采集,店主为华阴市人,相传在其华阴老家乡间购得。华阴至灵宝的距离约为71 公里,其史前文化可视为同一个区域。难怪这两件玉钺的取材和形制都那么接近,二者的区别在于尾孔的大小。

图53 史前中原玉钺正反面

图54 甘肃永靖县博物馆展示的民间傩舞道具

图54 为永靖县博物馆展示的民间傩舞道具:钺斧与矛、戟、竹节鞭等。这是民间礼仪所用法器的现实体系,属于文学人类学所倡导的三重证据方面的生动案例。

图55 为2012年从新疆塔里木大学参加人类学高级论坛后,到陇东学院讲学,这一次兰州、定西和庆阳三地的走访收获以玄钺为主的史前标本颇丰。

图56 为上海博物馆藏商代玉戚(短型)。新石器时代的重要玉礼器到商代前后衍生出新品种玉戚。其形制特点是在原有的钺形两侧加上扉牙或鉏牙状装饰,使之更加明显的礼器化,和工具或武器有明显的外表差异。从玉石钺到玉戚的演变,和玉石钺向金属钺的演变大体同步发展。下面两件商周铜钺(图57、图58),显示出这种国家级礼器的进化阶段特点。

图55

图56

图57

图59 为山西翼城大河口出土西周时期霸国石钺,见证着华夏斧钺发展史上祖孙同穴的景观:石钺与青铜钺并出于同一座墓葬。

图58

图59

图60

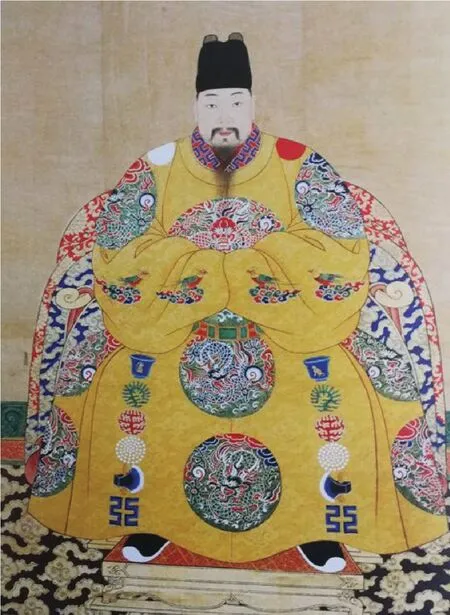

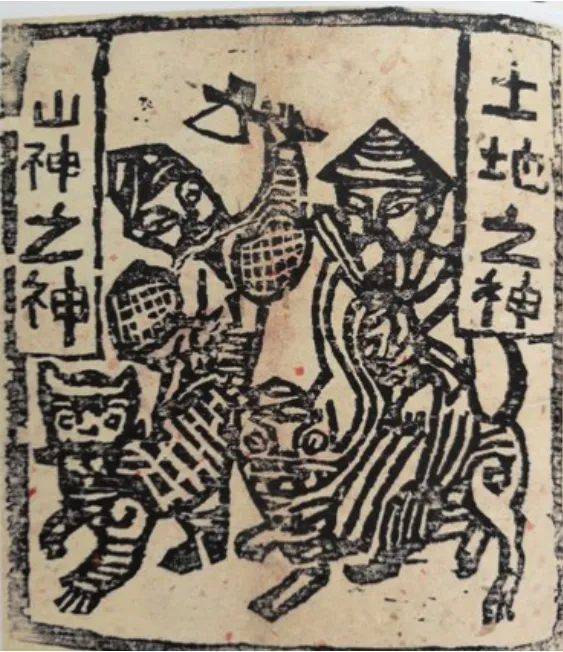

图60 的大鎏银铁斧乃宫廷铸造的北宋皇家礼仪用具。睚眦为中国神话所独有的龙生九子之一,有睚眦必报这样的成语典故,突出其凶杀特征,常塑造于刀斧之上作为装饰象征,刃部阴刻“嘉祐丙申岁次十二月五日造”款。通过这件宋代生产的铁钺,可以大致看出钺礼器象征权力与统治威严的功能如何历经数千年而长久地传承,为什么要将斧钺视为华夏文明中具有文化基因特质的国宝重器。如北京故宫博物院藏明兴献王朱祐杬像(图61),两个黑色斧头是帝王朝服上的黼黻纹符号。

从图60 至图63 的内容可以看出,源于史前文化的神圣斧钺,如何在中国文化史中发挥着基因复制和符号再编码作用,从最高统治者的权力标记,到民间信仰与礼仪的法器,再到民间美术中的神祇象征。试问,世界上还有哪些器物能有如此源远流长的传承生命力?至于第四重证据所发挥出的文化大传统深度认知能量,在本文的图像谱系性呈现中,也得到一种具体的案例说明。

图61

图62

图63

本文所展现的华夏斧钺图像系谱情况,以考古发掘标本为主,兼及少量个人在各地收集采样的标本,力求显现史前期玉石斧钺的丰富多样程度。希望能够同时体现以学术研究为主旨的收藏新风气。不妥和缺失之处,还望方家和同道不吝赐教。