后三国背景下《华阳国志》向中央文化的突进

——兼论地方史志的编修旨趣

2021-04-06张廷银

张廷银

(北京语言大学首都国际文化研究基地,北京100083)

司马氏在曹魏政权基础上,吞灭西蜀、东吴而建立统一的晋朝政权后,政治、经济、军事三足鼎立的三国即宣告结束。但中原、西蜀、东吴三种地域文化之间的比长较短才刚刚开始,因此,若从文化的角度而言,整个晋朝也可以称为后三国时代。在这样的后三国背景下,分属于不同文化区域的文人及其活动,就不可避免地代表各自文化利益,与对方展开较量,或者出于某种特殊考虑,而向其他文化趋拢。

《华阳国志》作为记载古代巴蜀地区历史、地理的著作,常被列入地方史或地方志,顾颉刚就曾将其与《蜀王本纪》《越绝书》《吴越春秋》等并列为仅存之古代地方史[1]。然而,因为此书体制完备,资料丰富,考证翔实,文笔富赡,草创始即备受重视,范晔《后汉书》、裴松之《三国志》注等,都大量采取其文;崔鸿《十六国春秋》、郦道元《水经注》,凡涉及西南史地者,亦无不尽量吸收《华阳国志》的成果。一部地方史、地方志居然被众多国史、全志所吸收,这不能不说是《华阳国志》的优异之处。刘知几《史通·杂述》曾云:“郡书者,矜其乡贤,美其邦族,施于本国,颇得流行,置于他方,罕闻爱异。其有如常璩之详审,刘昞之该博,而能传诸不朽,见美来裔者,盖无几焉。”其实,《华阳国志》的这种效果,在其写作过程中就已经被常璩敏锐地捕捉到了。他是本着强烈的文化主导意识,而撰写了这部地方性历史地理著作。这本地方性历史地理著作,因而也为后来地方史志的编修开启了独特的旨趣模式。

一、《华阳国志》、《晋书》传记内容之差异

作为写史之作,传人无疑是其主体内容,也是其写作旨趣的重要反映。《华阳国志》卷十一“后贤志”载有20多位巴蜀士人之传记,其中,文立、王长文、杜轸、陈寿、李密5人,《晋书》中亦有其传。今将《华阳国志》《晋书》各传内容与文字进行比较,可以发现许多有趣的现象。

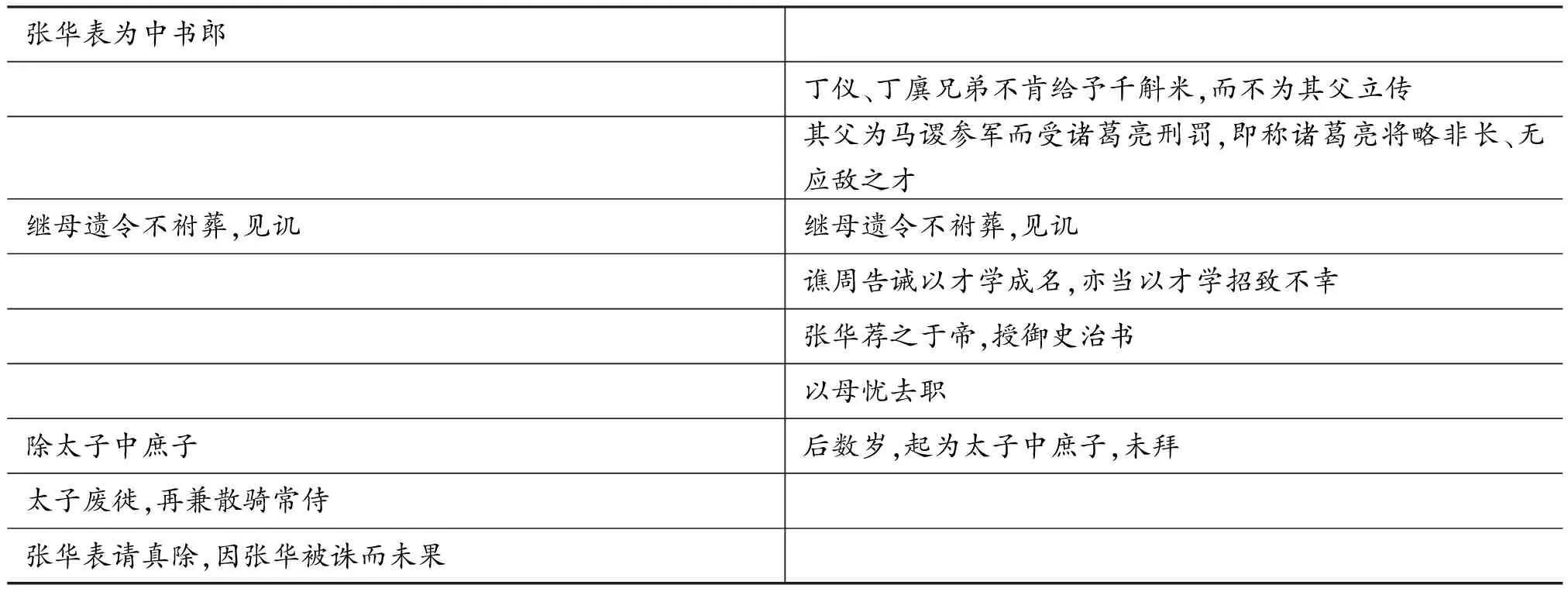

文立传《华阳国志》[2]《晋书》[3]游蜀太学游蜀太学,师事谯周,门人以立为颜回,陈寿、李虔为游夏,罗宪为子贡蜀国州刺史费祎命为从事,入为尚书郎,辟大将军东曹掾,稍迁尚书仕至尚书咸熙元年举秀才,除郎中蜀平举秀才,除郎中晋武帝方欲怀纳梁、益,引致俊彦,泰始二年,拜立济阴太守泰始初,拜立济阴太守武帝选立为太子中庶子,立上疏云云武帝选立为太子中庶子荐举诸葛亮、蒋琬、费祎等子孙,一以慰巴蜀之心,其次倾东吴之望上书荐举诸葛亮、蒋琬、费祎等子孙,一以慰巴蜀之心,其次倾东吴之望以故蜀尚书程琼年高而不予举荐以故蜀尚书程琼年高而不予举荐不肯直接回答关于西界所献之马之咨询,而建议垂问执掌其事的太仆不肯直接回答关于西界所献之马之咨询,而建议垂问执掌其事的太仆连上表求解职还乡,帝不听迁卫尉

王长文传《华阳国志》[4]《晋书》[5]州三辟书佐,丁时兴衰,托疾归家放荡不羁,州府辟命皆不就大同后,察孝廉,不就,遂阳愚于成都市中蹲踞齧胡饼刺史板举秀才,阳发狂疾,还家养母闭门自守,不交人事著《无名子》、《通经》著《通玄经》泛爱广纳,放荡阔达,不以细宜廉介为意太康中,无力还贷,亦不谢刺史之例外开恩以母欲禄养,领蜀郡太守成都王引为江源令,称“禄以养亲,非为身也”旌表孝子罗偶宰府、三司及王濬累辟,不诣江源令梁王肜从事中郎梁王肜引为从事中郎除洛阳令,固辞不拜在洛出行,著白旃小鄣以载车,时人异焉拜蜀郡太守

杜轸传《华阳国志》[6]《晋书》少师谯周少师谯周郡功曹郡功曹劝蜀郡太守主动为新太守让官劝蜀郡太守主动为新太守让官为建宁令,徙任山阳、新城、池阳等为建宁令,徙任山阳、新城、池阳等入为尚书郎,中朝伟之迁犍为太守,还为州大中正拜犍为太守,当迁而病卒才学兼该,气量倜傥,武帝雅识之

陈寿传《华阳国志》[7]《晋书》[8]少师事谯周少师事谯周初应州命,卫将军主簿、东观秘书郎、散骑侍郎、黄门侍郎遭父丧,有疾,使婢丸药,客往见之,乡党以为贬议大同后,察孝廉,本郡中正张华举为孝廉,除著作郎,出补阳平令撰《巴蜀耆旧传》、《益部耆旧传》、《古国志》、《三国志》撰《巴蜀耆旧传》、《益部耆旧传》、《古国志》、《三国志》张华命次定《诸葛亮故事》次定《诸葛亮故事》

续表:

李密传《华阳国志》[9]《晋书》[10]事祖母以孝闻,本郡礼命,不应事祖母以孝闻奉使聘吴,答吴主愿人弟人兄之问曰“愿为人兄”,因为兄供养之日长。数使吴,有才辩,吴人称之。上《陈情表》辞谢武帝之征聘上《陈情表》辞谢武帝之征聘为河内温令为河内温令派人护送傅钜平侯嗣子不时赴丧中山诸王过温婪索,以“明王孝思维则”劝导之。失荀勖、张华之旨,左迁汉中太守,诸王多以为冤常望内转,而朝廷无援,乃迁汉中太守,自以失分怀冤。于赐饯之宴而作怨诗,武帝忿之,都官从事奏免官与皇甫谧友善,共论伯夷叔齐回答张华有关后主及诸葛亮的发问师事谯周,谯周门人方之子游、子夏

从上表可以看出这样一个大致的情形:《华阳国志》之记载比较丰富详细,而《晋书》则相对较为简略;《华阳国志》所载之事多为传主比较光彩辉煌之一面,《晋书》则不仅有其光彩辉煌面,还显示了其多面复杂的情况或者不算光彩的一面。这在文立、陈寿、李密传中体现得尤其明显。记事之详略差异,可能与国史和地方史之体例区别有关,比如陈寿、王长文在《晋书》中被列为史家之一,李密是孝友之一,文立是儒林之一,杜轸则是良吏之一,既然是一类众人中之一,当然就不可能展开太详细的记述。但反映人物的多面复杂性与专取其某些方面,则显然有史家某种主观的选择与取舍。

刘琳《华阳国志新校注》称,《华阳国志》第十至十二卷“先贤”“后贤”志,主要是根据陈寿《益部耆旧传》和常宽的《后贤传》等书[11]。又称《后贤志》所记晋代二十人的传(包括著名史学家陈寿),以当代人写当代人,尤为翔实可据[12]。

今检宛委山堂本《说郛》所收陈寿《益都耆旧传》、民国十六年(1927年)商务印书馆《说郛》本《益都耆旧传》、黄奭所辑《益都耆旧传》、《曼陀罗华阁丛书》本杜文澜辑《益都耆旧传》、《玉函山房辑佚书补编》收王仁俊辑《益都耆旧传佚文》、民国四年(1915年)成都存古书局刻本胡安澜辑《益部耆旧传》、民国二十四年(1935年)上海商务印书馆排印《旧小说》本《益都耆旧传》等各种辑录和校刻的《益部耆旧传》及《益都耆旧传》[13],皆不见关于文立、陈寿、李密、杜轸、王长文等人的记载,因此,很难确定到底是《华阳国志》自己独立开创了一种叙事系统,还是大面积参考了《益部耆旧传》的叙事内容。但不论怎样,有一点是基本可以明确的,即《华阳国志》是认同关于这几人的这种叙传结构的,或者说,常璩更愿意相信这样的表述更符合他心目中的人物形象。至于这个形象是否符合历史事实中的人物行为,则不是他所考虑的问题。英国历史学家卡尔说:“我们已经知道历史是以历史学家开始选择事实、整理事实并使它们成为历史事实开始的。不是所有的事实都是历史事实。”[14]这说明,历史学家在编纂历史著作时,是有权力对历史人物的行为事迹做选择和加工的。因此,以《晋书》中相关传记文字作参照,我们就可以大大方方地承认:《华阳国志》对其中某些人物的事迹做了必要的选择与调整。

需要指出的是,常璩这种绝对理想化乡邦人物的手法,不仅仅体现在《后贤志》中,在《先贤传》中同样有反映。比如人们所熟悉的扬雄和司马相如,《华阳国志》中只字未提扬雄作《剧秦美新》、司马相如琴挑文君等事,也许都是出于溢美隐恶、美化乡贤的目的。这就说明《华阳国志》对人物事迹的特殊处理是比较普遍地存在的。

二、《华阳国志》所体现的史学倾向

《华阳国志》对陈寿、李密等人事迹的选择与调整,并非不经意的率尔之举,其中体现着常璩明确的历史观念和文化意趣。顾颉刚先生在对扬雄《蜀王本纪》和常璩《华阳国志》作比较后说:“扬氏所录固多不经之言,而皆为蜀地真实之神话传说。常氏书雅驯矣,然其事既非民间之口说,亦非旧史之笔录,乃学士文人就神话传说之素地而加以渲染粉饰者。何去何从,即此可晓。扬氏为古典学家,偏能采取口说,奇矣。常氏为地方掌故专家,竟忍屏弃地方材料,斯更奇。”[15]明确指出《华阳国志》之叙事传人,有如文人学士之附会想象,存在很明显的渲染和粉饰痕迹。那么,这渲染和粉饰有没有标准和原则呢?是朝着什么方向发展集中的呢?对此,顾颉刚先生曾说:“常氏所以如此笔削之故,见于其《序志篇》。……读此知常氏作地方史,其标准有二:其一,秉‘民无二王’之训,将蜀志称帝称王者悉归之于‘周之叔世’;其二,秉‘子不语怪力乱神’之训,将蜀中神话性之故事悉予删改。此足证常氏受中原文化洗礼之深厚。”[16]按照顾先生的说法,《华阳国志》之所以采用那样的叙事方式,主要是由于常璩有比较深厚的大一统思想,把蜀地之先王后主都视为周天子之附庸。同时也是由于他深受孔子“不语怪力乱神”思想的影响,不肯将本来属于蜀地神话系统的传说故事作为史实写入历史著作中。顾颉刚先生所指出的这两点,十分准确地概括了常璩的著史态度与宗旨。而如果再进一步归纳,则可以表述为:常璩虽然书写蜀地历史,但心目中是要将蜀地的历史及文化,引导归属于中原的历史及文化系统上去。具体地说,就是要引导到以司马氏为代表的晋朝政权及其所标榜的中原文化上。

司马氏所标榜的中原文化又是什么呢?无疑首推其竭力推行的所谓孝道文化,即所谓“以孝治天下”。在常璩看来,既然当朝推行孝政,那么为了使蜀地历史能够与今世现政统一接续起来,从而占据较高的位置,就必须让巴蜀大地成为载生孝道的大众乐园,生活在这片土地上的士女尽可能成为孝廉之人。在这样的意识主导下,常璩就对笔下人物进行了一番精心的“打扮”。

这其中,表现最突出的就是对陈寿和李密事迹的处理。我们还是与《晋书》的记事作参照。《晋书》和《华阳国志》关于陈寿,虽然都写到了他遵守继母遗令不祔葬,而受到时论之贬讥,似乎都显示陈寿未恪守孝道之嫌,因为古代之孝道还是以礼敬父族男性为主,死后不愿进祖茔,这或许某种难言之痛,却总归不符合古代孝道,时论之所以有贬讥之言,恐怕就在于此。但仔细分析,《华阳国志》之所以保留了这条材料,恐怕恰好是常璩看到了这件事中所体现的另外一种孝道——不违背继母之命同样是一种孝顺。传说中的舜即因为他不肯违背继母之命而被树为人格典范,孔子弟子闵子骞也是因为不愿公然违抗继母的非常要求而被孔子视为孝的榜样。可以说,被时人视为不孝之行,恰好被常璩用来作为崇孝的宣传。而为了让陈寿的孝顺形象更加稳固,《华阳国志》还做了更进一步的完善工作,将《晋书》中提到的陈寿在父丧期间让婢女给自己进药的情节删去了。如果说没有将继母埋进祖茔,仅仅是未能全面遵守丧葬礼制,而在父丧期间居然让婢女给自己喂药,则显然彻底违背了孝道要求,简直就是大逆不道。陈寿如果有这一个污点,那是永远不可能称为孝的。保留一个情节而削去一个情节,其中之良苦用心是十分明显的。

最能说明问题的,还是李密的传记。在《晋书》和《华阳国志》中,同时保留了李密的尽孝情节,就是他为了孝养祖母而坚辞朝廷征聘之事。但《华阳国志》中李密与孝有关的事件除此之外,还有:作为西蜀使臣面对东吴孙权愿意为兄还是为弟的询问,果断回答愿意为兄,理由是“为兄孝养之日长”;曹魏大将邓艾将要讨平西蜀时,欲收留其为参军主簿,却遭到以侍养祖母为由的拒绝;在汉中太守期间,面对诸王频繁前来搜刮的行为,晓以“明王孝思维则”的大义。这显然是从孝养祖母、孝敬父亲、孝护皇帝等多个方面,彻底加强和稳固李密的孝子形象。常璩的写作心意不仅昭然若揭,而且也基本可以肯定,为了实现这种心意,他是煞费苦心的,因为他不只是对人物的行为进行调整修饰,甚至还不惜违拗时人的普遍理解。《晋书·李密传》记载:谯周门人将李密比作子游、子夏,子游、子夏是孔门中文学的代表人物,其弟子中以孝著称的则是曾参和闵子骞,如果李密真的如《华阳国志》所渲染的那样是一个大孝子,谯周门人也就是他的同门就应该将他比作曾参、闵子骞,而不是子游、子夏。这条材料显然不利于突出李密孝子形象,为了保证材料与效果的一致性,《华阳国志》将这一条也删削了。

《晋书》“王长文传”称王长文曾说过“禄以养亲非为身也”的话,这的确暗含出仕为了养亲的孝心,但《华阳国志》则明确讲“以母欲禄养,领蜀郡太守”,将养亲看作出仕的唯一出发点;《晋书》说他放荡不羁而不事产业,《华阳国志》则云“刺史板举秀才,阳发狂疾,还家养母”,为了还家养母,居然阳发狂疾,这比李密因为孝养祖母而不肯应聘还要夸张。

常璩就是通过这样的笔削和添墨手段,使《华阳国志》中出现了一批具有更多孝行品质的士女形象:为寻救生父周旋万里、经六年四月、突瘴毒狼虎的禽坚;不顾寇贼蜂起、千里奔丧的江纪常;家之孝女张叔纪;养母至孝的隗相;事母至孝的吴顺,等等。

《华阳国志》之所以热衷于表彰这些忠臣孝子、烈士贞女的事迹,固然与中国自汉代后就非常重视孝道礼教有关,而司马氏政权特别推崇孝道,无疑是更直接的现实推动力。“以孝治天下”显然更象是一种治国理念,但这个政治理念却对历史的编撰产生了强大的驱动作用。“圣朝以孝治天下”是李密《陈情表》中的一句原话,但它通过《华阳国志》而首先发布,我们不由得大胆推测:常璩就是以这样的理念,来指导自己完成史书编撰的。当我们一再强调历史编撰应该具有高度的独立自觉性时,我们又不得不现实地承认历史编撰也常常包含着十分明显的主观因素——为自己所投向的晋朝进行说教服务。美国历史学家梅吉尔认为,“展现形形色色的历史人物所推行的某某过去的政策是如何在历史时间的进程中展开的”[17],是历史的所能与责任。也就是说,历史写作不能有说教的目的,却可以在客观上体现说教的效果。所以他一再强调说:“历史总是无可避免地要与主观性打交道。”[18]当我们看到《华阳国志》中有那么多的忠臣孝子,我们一方面坚信巴蜀大地确实是一块孕育忠臣孝子的沃土,另一方面也对常璩对这些忠臣孝子的具体事迹做了必要的选择与调整深信不疑。据此来看,常璩在编撰《华阳国志》时,一定是秉持着某种政治和文化的理念,怀抱着某种强烈的动机,不然就难以解释何以要不惜违背史学家秉笔直书的写作精神。出生于史学世家的常璩应该明白他这样做的后果,但他既然甘于冒这个风险,表明这个动机的力量是十分强大的。

到底是什么把常璩推向了这种抉择的呢?

三、后三国背景是《华阳国志》向中央文化突进的现实基础

一般认为,常璩生于西晋惠帝初年,卒于东晋穆帝末年,而他自己则是在东晋桓温讨平西蜀李雄之后,从地理上进入东晋的,因此,他撰写《华阳国志》的时间必定是在晋朝,甚至在被桓温带到江南时还在撰写[19]。在这样的时间和形势下写作史书,常璩的心情必定是非常复杂的。对晋朝政权及文化的某种防范是难免的,而很多学者认为他在书中流露了极强的不满与泄愤心理,任乃强先生在分析《华阳国志》“后贤传赞”时,指出:“常璩在江左抑郁骚怨,既撰此书,屡有不平之语。此篇尤为露骨。”[20]刘琳先生也说:“(常璩)大概后来在东晋王朝不甚得到重用,或为中原、江左的士大夫所排摈,因此他在《华阳国志》中每每借题发挥,牢骚溢于言表。”[21]这应该是有道理的。邓艾带兵消灭西蜀政权后,巴蜀大地虽然中间曾一度因李特、李雄、李势等人的起义而短暂割据,总体上从地理上是归属于晋朝的,但政权的统一和疆域的归属并不代表着完全的认同,在文化心理上,西蜀在很长时间里与中原、与江东处于相互博弈的抗衡之势,一切有文化归属意识的文人,其实都不由自主地参与了这样的博弈与抗衡。

常璩出生于西蜀世家大族,“在安定生活中,得遍读先世遗书,颇以文学自负”[22],曾官至李势成汉政权的散骑常侍,掌规谏奏事。在桓温率领东晋大军讨伐李势时,常璩劝李势出门纳降,因此被桓温任为参军。但常璩降晋不久,与其同时降晋并被任为参军的原成汉官员王誓、邓定等又起而反叛,很快被桓温平定。常璩虽然没有参与王誓、邓定的叛乱,但却遭到桓温的猜忌,未能得到重用,所以心中有不满甚至报复情绪,那是非常自然的。常璩自言:“流离困瘵,方资腐帛于颠墙之下,求余光于灰尘之中。”[23]但任乃强“江左重中原故族,轻蜀人,璩怀亢愤,遂不复仕进”[24]几句,就把常璩的不满由个人仕途的不得志,提升到集团和地域之间文化抗争的高度,非常敏锐地把握到两晋政权内部西蜀、中原、江东三地纷争的特殊现象。

为了体现西蜀文化在与中原、江东抗衡中的实力,常璩在《华阳国志》中采取了两个重要的措施:一是塑造一批志高才隽的士女;二是极力展示西蜀历史与中原历史之一致性。第一点已见上文,无须再述。第二点则稍作阐说。关于巴国之创世历史,《华阳国志》分别说:“巴国远世,则黄、炎之支封,在周则宗姬之戚亲。”关于蜀,又云:“蜀之为邦,天文则井络辉其上……故上圣,则大禹生其乡;媾姻,则黄帝姻其族;大贤,则彭祖育其山。”一般理解这是常璩强调巴蜀与中原的密切关系,进而体现他的大一统思想。这自然是非常合理的解释。但我们必须看到常璩此举的另外一个意图——通过拉近与中原历史之关系,来体现巴蜀历史之久长与优越。有如《离骚》“帝高阳之苗裔兮”在承认自己是颛顼后裔中,来提升自己出生之高贵,《华阳国志》以拜服炎黄文化之低姿态,展示了巴蜀文化之优越感。带着这种优越感,巴蜀士女包括常璩就能够以主人的身份,心安理得地在司马氏所建立的中原政权中享受应有的待遇,并且进一步向来自东吴的士众炫耀示威。虽然从历史记载看,他们并没有达到与中原人物分庭抗礼的实力,但越是这样,他们越要竭力地显示这一点。所以,绝对不能把常璩撰写《华阳国志》理解为他进取受挫后的下策之举,其实正是他以另一种方式的积极挺进。任乃强先生说:“常璩此书,纯用中原文化之精神,驰骛于地方一隅之掌故,通其痞隔,畅其流灌,使中土不复以蜀士见轻,而蜀人以不复以中土为远”,十分精到地揭示了《华阳国志》的撰写目的。而且就实际的效果看,《华阳国志》之出现,远比常璩在中原政权中为官做吏要明显得多。这一点后文还将论及。

任乃强先生所说“江左重中原故族”之江左,确切地说应该指地理意义上的江左地区,而非江左的人士,所谓江左重中原故族,则指已经南渡到江左的东晋朝廷比较重视中原世家大族。就现实情况看,原来出自东吴的人士,在司马氏晋朝政权中同样也是不受待见的。周一良先生《魏晋南北朝史札记》“西晋王朝对待吴人”曾有集中的论述[25]。就《世说新语》的记载,即可看到这样的咄咄怪事:吴郡蔡洪太康中举秀才入洛,洛中人居然谓“君吴楚之士,亡国之余,有何异才,而应斯举”[26];位为小都督的孟超,居然敢公然斥骂身为河北大都督的陆机为貉奴,全然不顾张华曾称征吴之功绩,在获得陆机、陆云这二俊。处在这样的艰难环境下,东吴有为人士纷纷进行了抗议和挑战。陆云“初入洛,不推中国人士”[27];《世说新语·赏誉》载:有问秀才:“吴旧姓如何?”答曰:“吴府君圣王之老成,明时之俊乂。朱永长理物之至德,清选之高望。严仲弼九皋之鸣鹤,空谷之白驹。顾彦先八音之琴瑟,五色之龙章。张威伯岁寒之茂松,幽夜之逸光。陆士衡、士龙鸿鹤之徘徊,悬鼓之待槌”[28];葛洪著《抱朴子》,对吴人强学中国(中原)人之语言书法等予以辛辣讥刺[29],《审举篇》则直接表达吴人之不平:“江表虽远,密迩海隅,然染道化,率礼教,亦既千余载矣。往虽暂隔,不盈百年,而儒学之事亦不偏废也。唯以其土宇偏于中州,故人士之数不得均其多少耳。及其德行才学之高者,子游仲人之徒,亦未谢上国也。昔吴土初附,其贡士见偃以不试。今太平已近四十年矣,犹复不试,所以使东南儒业衰于在昔也。”[30]这相当于郁积多年之后的深沉呐喊和公开反抗!

入晋吴人与久居中原的北人之间的明争暗斗,在两晋特别是西晋时期表现在政治、文化的各个方面,即使是同属于一个集团之内的南人与北人也在彼此较权量力。“文章二十四友”中代表北人的潘岳在《为贾谧作赠陆机》中写到:“南吴伊何?僣号称王。大晋统天,仁风遐扬。伪孙衔璧,奉土归疆。”[31]在蔑视孙吴中暗含对陆机的攻击。而陆机《答贾长渊》则毫不示弱地指出:“爰兹有魏,即宫天邑。吴实龙飞,刘亦岳立。”[32]将吴、蜀与魏并列,显示了重魏亦不得轻视吴、蜀之高傲姿态。

被张华称为“二俊”之一的陆机,在其言谈和诗文中屡屡表示其家族之不凡以及入晋之后之不公,《世说新语·言语》:“陆机诣王武子,武子前置数斛羊酪,指以示陆曰:‘卿江东何以敌此?’陆云:‘有千里莼羹,但未下盐鼓耳!”[33]《世说新语·方正》:“卢志于众坐问陆士衡:‘陆逊、陆抗,是君何物?’答曰:‘如卿于卢毓、卢珽’。”[34]面对中原及北方不逊之人的恶意挑衅,丝毫也不退缩。陆机在与陆云、顾彦先、孙显世、夏明义等东南文士的赠答诗中,也情不自禁地热情歌颂对方以及东南士族,比如《赠弟士龙》曰:“于穆予宗,禀精东岳。诞育祖考,造我南国。南国克靖,实繇洪绩。”[35]《赠顾令文为宜春令诗》:“蔼蔼芳林,有集惟岳。亹亹明哲,在彼鸿族。”[36]《赠武昌太守夏少明》云:“穆穆君子,明德允迪。拊翼负海,翻飞上国。”[37]有学者就认为,东南士族群体赠答诗表现了生活在北方社会中的东南士族群体的南人意识[38]。

但与其他一些东南士人主要是表达出身不俗以及在北方的不公待遇不同,陆机还更多地以实际行动,实施了他希图振兴邦族的宏伟计划。《晋书·陆机传》记载:陆机“好游权门,与贾谧亲善,以进趣获讥”[39],时人以及史书作者其实并没有真正理解陆机的动机,以他的出身,对贾谧辈,甚至他后来投靠的赵王伦,都不会高看一眼,而之所以采取了如此不为人齿的举动,就是希望借助这些人的势力,在西晋政权中打造出东南士人的一片天地,具有很强烈的家族与地域担当使命感。这当然体现了很明显的功名意识,但绝不能以一般意义上的功名视之。这里稍作拓展:太子洗马一职在一些有政治抱负的人心目中是没有什么吸引力的,《晋书·桓玄传》载:桓玄年二十三,始拜太子洗马,“时议谓(桓)温有不臣之迹,故折(桓)玄兄弟而为素官”[40]。可见当时就视太子洗马为有职无权的素官,官拜此职不是重用而恰好是一种限制和贬抑。因此,西蜀李密不愿接受晋朝的征聘除了要孝养祖母,也许就有对太子洗马不感兴趣的因素。但对于陆机则不一样,他认为这仍然不失为接近权力中心的最佳机会。尽管他做愍怀太子洗马时的主要表现,就是在太子主持的饮宴时奉命作诗。在自己奋力争取的同时,陆机还积极引纳戴渊、杨彦明等东吴人士进入北方社会,组建具有很强政治意味的南人集团[41]。不但如此,陆机也写了关注政治事业、关心治国方略类的文章,如《五等诸侯论》《辩亡论》《汉高祖功臣颂》等,其参政议政的心机一露无余。刘勰《文心雕龙》认为“陆机《辨亡》,效《过秦》而不及,然亦其美矣”[42],恐怕也包含着这层理解。

西蜀士人进入晋朝之后的显晦荣辱情形,史书记载不多,但《华阳国志·后贤志》在盛赞文立等人“实西土之珍彦,圣晋之多士也”之后,突然笔锋一转,道出了西蜀士人在晋朝被屈抑的现实:“徒以生处限外,服膺日浅,负荷荣显,未充其能。……美志不遂。”[43]看来,他们与东吴士人一样,在中原也遭受了极不公平的待遇,以司马氏为代表的中原势力并没有完全接纳他们。所以,在司马氏利用曹魏的力量讨平了西蜀、东吴之后,魏蜀吴三国在政治军事上的三足鼎立局面基本结束,而文化和心理上的较量才刚刚开始,并且在相当程度上开启了中国历史上长期的南人与北人、南方与北方的对峙态势,用“后三国时代”来概括东西两晋的文化态势,是基本成立的。通常所说“后三国”指东魏、西魏和南朝梁,仍指三个政权,而本文所说“后三国”则是晋朝政权下由魏蜀吴而来的中原、西蜀、东吴文化之争。

在这样的三方角力情势下,常璩没有像陆机那样直接参与政权争斗中,而是采取了编撰巴蜀地方历史、显示巴蜀文化优越的方式,并且更多地吸收晋朝“以孝治天下”观念,在《华阳国志》中展示出一个又一个孝士烈女形象。甚至为了突出这种形象,不惜对人物事迹进行笔削和润饰。利用撰写史书之机而掌握文化话语权特别是显示其邦族文化的优越性,在这一点上,常璩与陆机又是非常一致的。陆机不仅撰修、参编了《三祖纪》《晋纪》,还参加了晋史限断。陆机《三祖纪》《晋纪》今已不存,难窥其貌,但以理推之,对东吴之美化当不在《华阳国志》美化西蜀之下。

四、私修《华阳国志》与官修《晋书》不同的阅读效果

《华阳国志》是常璩在后三国时代文化较量中,秉持强烈的邦族地域意识而完成的地方史书,作者常璩的主观意志及个性情绪,在书中得到了淋漓尽致的反映。于是,读《华阳国志》就能够感受到常璩个人的存在。当然,这样个性化色彩非常突出的史书,其记事的真实程度也随之受到人们的质疑。刘重来、徐适瑞主编的《〈华阳国志〉研究》称《华阳国志》体现了实事求是秉笔实录的精神,并且还与司马迁《史记》有关楚国派庄蹻讨伐南中夜郎事作比较,以此说明《华阳国志》的记事更准确可靠[44]。但即使如此,我们也不能就此理解为《华阳国志》没有任何个人的主观成分。说常璩写史是严谨认真的,这是无可置疑的,但说他写的历史就是原原本本的史实,则是需要斟酌的。就我们参照《晋书》而对《华阳国志》陈寿、李密等人传记的书写所做分析,基本可以看出常璩一定是做了选择取舍的,就连声称常璩秉笔实录的《〈华阳国志〉研究》,也不得不承认其“取材有方”[45],既然出现了“取材”,当然就存在选择和取舍,而一旦有了选择取舍,则无论如何,也不能再是完完全全的照本实录。这一点在前文所引顾颉刚先生的分析中已经道明,无需再论。

再看本文主要依靠的参照体《晋书》,我们不能说它的记事就一定非常准确可信。但比起《华阳国志》这样地方人物私修的地方史,主持编修和主纂的房玄龄、褚遂良、许敬宗等人则已经没有什么必须坚持的主观倾向,而且是多人参与,会相互制衡,可以在很大程度上以相对超脱的姿态来静观四百年前的历史风云,因此就主观态度而言,个性化的成分就会减少很多。因此,同样是陈寿、李密,在《华阳国志》中就比较完美光鲜,而在《晋书》中则更加立体多面。从人物的现实表现来理解,我们更愿意相信《晋书》的记载更符合史实(1)中华书局编辑部在吴则虞先生点校本《晋书》之“出版说明”中,称唐修《晋书》主要用臧荣绪《晋书》为蓝本(北京:中华书局,1974:2.),而山东师大王超硕士论文《臧荣绪与〈晋书〉研究》则通过叙事及文字的比较,认为臧荣绪《晋书》实际上吸收借鉴了王隐、虞预、朱凤等人的《晋书》以及何法盛《晋中兴书》(第17-82页),所以,唐修《晋书》在史料及记人叙事方面,其实是属于一个系统的。。这也就是我们由此出发,认为《华阳国志》有主观加工之嫌疑的基本根据。

然而,《晋书》这种看似客观的做法,相应也带来了阅读趣味的严重褪减。梁启超就认为“《晋书》所以不餍人望者,以其修史年代与本史相隔太远,而又官局分修,无人负责也”[46],他虽然在这里没有直接挑明《晋书》因为超脱于晋代史实、成于众手而致使其缺少个性和灵趣,但在同书的另一处,他却说:“既无从负责,则群相率于不负责,此自然之数矣。坐此之故,则著者之个性湮灭,而其书无复精神。”[47]看来,《晋书》之无个性、无精神因而无趣味,正在于它是成于众人之手。那么,《晋书》又缺少什么精神呢?梁启超认为就是司马迁那样的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的历史写作精神,甚至为了体现这种精神而不惜忍辱发愤、含垢藏疾[48]。《史记》之所以为世代所共读,被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,就是因为它是司马迁的私修史书,有司马迁的个性及明确的修史宗旨在里面。

在有倾向、有个性的历史著作和无倾向、无个性的历史著作之间,到底该选择哪一种,不同的读者可能会做出不同的回答——视历史著作为科学的历史学家估计更喜欢前者,而不以历史为事业的人则或许更喜欢后者,因为后者往往更有趣。英国思想家罗素就说过:“历史著作必须不仅使那些由于某种特殊原因而希望知道某些系统的历史事实的人感兴趣,而且使那些以读诗歌或读好小说的态度去读历史的人,都感到兴趣。这就首先要求,历史学家对他所叙述的事件和他描述的人物应该怀有感情。当然,历史学家不应该歪曲事实,这是绝对必要的;但要他不偏袒他著作中所叙述的冲突和斗争的某一方,则并无必要。一个历史学家对一个党并不比对另一个更为偏爱,而且不允许自己所写的人物中有英雄和坏人,从这个意义上来说的不偏不倚的历史学家,将是一个枯燥无味的作家。如果要让读者感兴趣,就必须允许他在戏剧性的事件中有所偏袒。”[49]在他看来,面对一般性读者的历史著作,就应该怀有一定的主观情绪甚至偏袒倾向,从而引起读者的更多阅读兴趣。《陈情表》作为以情动人的千古名篇,使李密也成为孝感天地的形象代表,他为了孝养祖母而宁愿辞谢朝廷征聘,也给世人留下了淡于仕进的深刻印象。这样的效果是如何形成的呢?《陈情表》善于陈情甚至造情,固然是最直接的内在因素,《华阳国志》对李密事迹的倾向性表达显然也发挥了非常重要的引导作用。梅吉尔说:“如果一种传统对它自身的正当性很有信心,其拥护者就不大可能会去求助于记忆;相反,当需要为传统辩护的时候,他们通常求助于非主观的因素——求助于经典著作,求助于一套哲学或宗教真理,求助于所谓的历史事件,求助于现存的制度结构。一种稳固存在的认同几乎不需要对记忆做出明确的、主题化的诉求。”[50]普通历史阅读者一方面对同属于经典著作的《华阳国志》和《晋书》都十分依赖,但另一方面,绵延千年的忠孝传统的坚定认同感,又引导他们更愿意相信坚定维护孝心孝道的《华阳国志》。我们这里虽然缺乏很直接的确凿证据,不过就实际的认识效果而言,对于李密其人,人们可能更多地阅读并接受了来自有个性的《华阳国志》的启发,而不是《晋书》的暗示,尽管后者的记事态度也许更为客观。

五、地方史志的原始编修旨趣

梁启超《中国近三百年学术史》云:“晋常璩《华阳国志》为方志之祖,其书有义有法有条贯,卓然于著作之林。”顾颉刚先生也说:“中国现今存在的最老的地方志,据我们看来,是晋常璩之《华阳国志》。”[51]《华阳国志》作为地方史志的早期型范(2)张世昌《〈华阳国志〉研究》将《华阳国志》概分为载地、载物、载史、载人四部分,并称:“《华阳国志》可说是将历来方志只偏颇于载史或载地的现象,做了一次完整的结合。”(潘美月、杜洁祥主编.《古典文献研究辑刊》六编第十六册《〈华阳国志〉研究》,台北:花木兰文化出版社,2008:139.),与宋以后流行的以门目体为基本结构的地方志相比,当然有很大的差异,但它所体现的一些写作精神及特点,却一直为地方史志写作所继承。

首先就是在载人载事方面,对官修国史作出重要的补充。前文说过,官修国史不可能对人物的行为做非常仔细的记述,而比全面记载一个人的言行更不现实的,是记录历史上的所有人物。那些未被国史记录的更多属于地方性的人物,自然只能依赖地方史志去反映。同样的原因,国史既无篇幅也无能力去记录大量发生在地方上的事件,这些内容仍然主要依靠地方史志去完成。梁启超先生曾云:“陈寿《三国志诸葛亮传》记亮征南事仅得二十字耶?然常璩《华阳国志》则有七百余字,吾侪所以得知兹役始末者,赖璩书也。”[52]说的正是这个情况。而《〈华阳国志〉研究》认为《华阳国志》关于楚国派庄蹻讨伐南中夜郎事的记事比《史记》更准确,则并非因为司马迁主观上不愿意做到准确,而是因为客观上不具备这样的条件。这些因为现实原因而给地方史志留出的写作舞台,在常璩《华阳国志》中得到了淋漓尽致的展示,从而在客观上为其向中央文化趋拢提供了有效的空间。也正是在《华阳国志》等早期地方史著的启发下,后来的地方志都以写地方而为中央服务作为自己的神圣职责。巩帝疆在乾隆《正宁县志》后跋中说:“后之省方问俗者,其以兹志为实录也。”

既然大量的地方性人物,要依赖地方史志来补充记载,地方史志就可以借此对如何记载人物进行特殊的考虑。为刘知几等人所强烈抨击的“矜其乡贤,美其邦族”,以至于谈节孝则美不胜收,志名流则率多牵附等诟病,在实际编修中,几乎成了人们奉为圭臬的不替法宝。《华阳国志》有意改造地方人物以优化地方历史文化已为不争事实,尚未见于《华阳国志》而在后来地方史志中大行其道的八景书写,也很能说明问题。章学诚、鲁迅等曾对八景现象大加声讨,大家也都知道,无论是当地人口传的还是方志中笔录的八景,大部分都是附会想象出来的。可是,为什么大家明知是附会想象的产物,却仍然不遗余力地热衷迷恋呢?原来,八景对于消除人们对身边环境的疲劳甚至厌烦,进而增加对乡邦的深厚感情,具有无可替代的审美意义。同治(河北)《广宗县志》编者于“宗城八景”所加按语云:宗邑一望平衍,东尤积沙,故无一景,安从八乎?然民淳土秀,地以人灵。苟能现前取足恒景,顿成异观,故不必探九嶷、陟五岳而后快登临之美也。[光绪]《新续略阳县志》所录余益枢《黑河八咏序》也云:借以解一日之嘲,并使后来者不至望此间而生畏。这种试图通过美化乡土环境而安慰乡人心理的做法,虽然违背写实原则,却符合文化审美精神,因此即使有虚化不实成分,也是值得努力营造的。

此外,我们在地方志中也经常可以读到一些并非属于地方性的诗文作家和艺文作品,这些作家和作品更多见载于官修国史类的著作,而当它们同时出现于某地方志时,一方面是他们确与该地方有关,另一方面则是为了增加该地方的历史和文化权威性,甚至是为了显示该地历史与文化的重要性。雍正十一年《朔平府志》和雍正十三年《朔州志》所收录的北朝乐府民歌《敕勒歌》,其中第二句为“天似穹庐盖四野”,有异于通行之本所见“天似穹庐笼盖四野”。文字之多少固然就是各地流行的实际状况,而两部志书中如此采录,从版本文献学的角度,是保留或生成了一种新颖的文本形制,从文化话语权力再生产的角度,则不能不令人想到其希望有一天能引起高层和中央关注的用意,此即地方史志的作者们一再追求的“圣天子采风问俗,藉以当太史之陈”[53]。清人陈洪畴《重修阳朔县志叙》对此有更详尽的论述,他说地方志“穷山水之聚落,访人物之从来,互相斟酌,就中损益,相次为编,捐俸剞劂,以备圣天子抚图出治,采歌谣,询疾苦,施仁育德,惠此黔黎,一披阅斯志,燎若指掌,而民中亦得据实以稽得失,考劝惩,明风俗之盛衰,表人物之臧否”。在他看来,地方史志虽然立足地方,却始终着眼于中央朝廷。

矜美乡土乡贤,显示邦族文化之优,这些正是《华阳国志》所突出反映的特质,因此《华阳国志》作为早期方志著作,其代表意义不仅仅在其较早出现,更在于它所创立的一种写作精神与意趣。只不过,《华阳国志》处在各种文化激烈较量的后三国,其文化的使命意识更加强烈,身处偏远一隅而向文化中央突进的意图更加明显。清朝陕甘总督刘于义指出,编纂《甘肃通志》的意义在于“俾甘肃一区声明文物度越汉唐,而与神农、黄帝、颛顼、尧、舜、大禹数圣人先后经营之迹若合符辙”[54],说明生长于地域的地方史志最终还是指向维护全局和统一的目的。梁启超则进一步概括指出:“盖以中国之大,一地方有一地方之特点,其受之于遗传及环境者深且远,而爱乡土之观念,实亦人群团结进展之一要素。利用其恭敬桑梓的心理,示之以乡邦先辈之人格及其学艺,其鼓舞濬发,往往视逖远者为更有力。”[55]正是在以《华阳国志》为代表的一大批看似偏狭的地方史著作用下,中华历史及文化才实现了多元而统一的良好态势。