功能性训练在高校篮球运动教学中应用效果的实验研究∗

2021-04-06张亦男戴成梁孟凡良

张亦男 戴成梁 孟凡良

北京电子科技学院,北京市 100070

1 问题提出

篮球自19 世纪末期传入我国,由于其具趣味性高、集体性强等特点,在我国迅速推广开来,尤其是在学校发展十分迅速,深受广大师生的喜爱。 在高校,学生身体已基本发育成熟,身体素质和运动水平也有了很大程度的提高,具备了开展篮球运动的良好身体条件[1]。 因此,在当前的高校中,篮球运动广泛开展,成为大学体育课程教学及大学生课外体育运动最常见的项目之一。 科学、正确、合理地开展篮球运动不仅可以帮助学生掌握篮球运动这项运动技能,更可以培养学生的团队合作、拼搏精神,并促进学生身心健康发展[2]。 但是在高校篮球教学研究实践中可以发现,高校篮球教学虽然学生参与积极性较高,经过一个学期的课程教学后,学生的篮球水平能得到一定的提高,但是总体上发现教学效率较低,学生篮球技术水平提高较慢,往往经过教师的多次示范,学生自身完成却有相当大的难度[3]。 因此,进一步提高教学效果成为当前高校篮球教学改革和发展的主要任务之一。 功能性训练作为一种起源于运动康复领域并得到充分验证的训练方法,最初主要用来改善受伤人群的关节稳定性和肌肉力量以及耐力[4]。 随着运动训练理论和应用的不断发展,功能性训练方法开始逐渐运用于运动训练中且取得了比较好的效果。 当前比较热门和盛行的有瑞士球训练法、弹力带训练法、瑜伽垫训练法、软梯训练法、拉伸训练法、六角球训练法等等。 功能性训练虽然主要训练的是身体素质,但篮球技术需要以身体素质为基础[5]。 因此,预期在大学篮球课教学中应用功能性训练能对提高大学生篮球技术水平发挥积极的作用。

1.1 功能性训练的基本内涵

功能性训练的最早被提出是在欧洲和北美,起初多应用于康复训练领域,是改善有运动损伤后的人群进行的康复机体运动功能的训练体系,然后不断发展逐渐应用于竞技体育及大众体育,以提高运动员的竞技表现。

美国国家运动医学会(National Academy of Sports Medicine)提出功能性训练是指那些涉及到特定目标动作完整运动链中每一个环节的训练,并且包含符合特定目标动作特征的在多个运动平面内加速、减速及稳定性的训练动作。 美国运动委员会(American Council on Exercise)提出功能性训练是一些训练动作的综合体,包含着特定目标动作所需要的平衡性训练、稳定性训练、核心区训练和动态运动训练。 我国体能训练领域的学者多认为功能性训练是体能训练一个分支,用来改善运动员基本动作表现,重在提高训练中专项化、个性化、从而获得最佳竞技状态。

1.2 功能性训练的主要特点

功能性训练主要是为提高专项运动能力,通过加强核心力量并能使神经肌肉系统更加高效率工作的训练方法;不是训练肌肉,而是训练动作的综合性训练;功能性训练就是让运动员学会如何在各个平面内 控制其身体;包括:动作衔接的加速度、稳定性及减速等练习在内的多关节、整体性、多维度的动作。 具体训练方法主要包括:功能性动作质量筛查(FMS)、姿势控制训练、核心稳定性力量训练、本体感觉训练、动力链训练、矫正性训练(改善弱链)、损伤预防训练、恢复与再生训练等。

功能性训练的特点是强化运动员在运动表现中的多关节肌群间的协调作用,加强神经对肌肉的控制能力,完善运动员在项目运动特点中的“运动链”表现,修正运动表现过程中产生的“弱链”,降低运动员的运动损伤风险,最终提高竞技表现和比赛成绩。

1.3 功能性训练与传统训练的关系

传统体能训练是现代体能的基础,是更注重发展基本身体素质的训练体系。 传统体能训练与功能性训练的是一种互补的关系,传统体能训练多以训练单关节、四肢大肌群的基础力量素质为主,不注重在运动技能表现中人体各关节以及肌群的协同链接的训练,因此功能性训练可以很好的补足传统体能训练中,将一般运动素质转化为专项素质这一重要环节,从而提高运动员的运动技能表现。

2 研究方法

2.1 文献资料法

通过知网、维普、万方等数据库以“功能性训练”“篮球技术教学”等为关键词,检索相关中文文献,并以“Functional training”、“Basketball technical teaching”等为关键词通过Wiley Inter-Science、ICPSR 等英文数据库检索相关英文文献,对检索的中英文文献进行认真的筛选、学习、分析,掌握功能性训练和篮球教学有关理论,了解当前国内外学者对功能性训练和大学生篮球教学的研究现状,为本研究开展及研究论文撰写作好理论铺垫。

2.2 专家访谈法

就“功能性训练在高校大学生篮球技能教学中的应用”为主题设计半开放式的访谈提纲,主要就当前高校大学生篮球教学现状、存在的问题以及功能性训练应用于高校大学生篮球技能教学的可行性、有效性等方面教对该领域研究学者、高校篮球教师进行访谈,征求他们的意见和建议,做好访谈记录,作为第一手的资料。

2.3 教学实验法

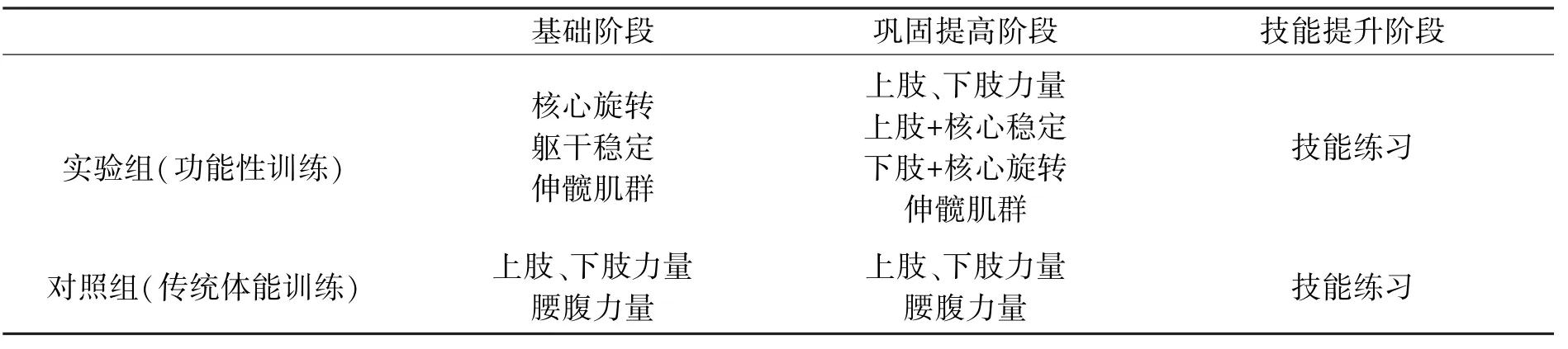

以某大学2018 级选修篮球的80 名男生为实验对象,将实验对象随机分成人数相同的两组,一组为实验组,一组为对照组。 开展为期16周的篮球教学实验,为尽量消除额外变量,安排同一篮球教师进行教学,教学场地、器材、设施等均保持一致,见表1。

表1 实验组与对照组不同阶段的训练目的

在实验前对两组被试的速度、耐力、上肢力量、下肢力量、柔韧性等身体素质进行测试,并对两组学生V 字型上篮、一分钟投篮两项技术进行评价。

实验组训练方案:分为三个阶段,(1)基础阶段,第1 至第4 周。 其中仰卧左右摆腿15 次x3 组、仰卧肘部支撑25 ~30 秒x3 组、仰卧伸髋关节35 秒x3 组、仰卧夹球举腿6 次x3 组、仰卧双脚夹实心球20 秒x3 组。 (2)巩固提高阶段,第5-第8 周。 其中负重弓箭步走10x2 组、平板支撑30 秒x2 组、俯卧肘部支撑25-45 秒x5 组、仰卧双脚夹实心球20 秒x5 组、仰卧瑞士球抬腿交叉30 秒x5 组、仰卧肘部支撑25-45 秒x5 组、俯卧伸髋关节30 秒x5 组、仰卧瑞士球挺髋提腿8 次x5 组、侧卧肘部支撑25-40 秒x5 组、蹲姿快走20 秒x5 组、拉绳负重跑30 米x3 次、平板支撑交替摸肩30 秒x4 组、仰卧收腹抬腿25-40秒x5 组。 (3)技术提升阶段,第9 至第16 周。对学生篮球技能进行教学,主要包括掌握原地单手肩上投篮动作要领、两人配合进行投篮练习、篮下单手持球跳起低手投篮、一分钟自投自抢练习、篮球场半场V 字形上篮技术动作学习、45 度角三分线内一米距离位置持球三步上篮等。

对照组训练方案:(1)基础阶段,第1 至第4周,主要采取传统的体能训练方法,跨步跳10 米x4 组、立定多级跳15 米x4 组、俯卧撑15x3 组、高抬腿跑10 米x4 组、蛙跳20 米x2 组、仰卧起坐20x3 组、仰卧两头起8x4 组、引体向上6x3组。 (2)第5 至第8 周,巩固提高阶段。 主要训练内容为:俯卧撑15 个x3 组、蛙跳20 米x2 组、悬垂举腿6x5 组、400 米变速跑x1 次、箭步蹲起8x5 组、单腿蹲起6x5 组、原地纵跳10 次x3 组、屈膝半蹲跳6 次x3 组半蹲30kg/8 次x3 组折返跑15 米x3 组。 (3)篮球技能教学,第9 至第16周。 与实验组保持一致,主要包括掌握原地单手肩上投篮动作要领、两人配合进行投篮练习、篮下单手持球跳起低手投篮、一分钟自投自抢练习、篮球场半场V 字形上篮技术动作学习、45 度角三分线内一米距离位置持球三步上篮等。

在实验后再次对两组被试的速度、耐力、上肢力量、下肢力量、柔韧性等身体素质进行测试,以及对两组学生V 字型上篮、一分钟投篮两项技术进行评价。

2.4 数理统计法

采用SPSS22.0 对实验前后两组被试的速度、耐力、上肢力量、下肢力量、柔韧性等身体素质及V 字型上篮、一分钟投篮技术测试成绩进行统计分析,主要统计平均数、标准差,对有关指标的集中和离散程度进行分析,并进一步统计差异显著性系数,对实验前后以及对照组和实验组之间有关指标的差异进行检验、分析。

3 研究结果统计与分析

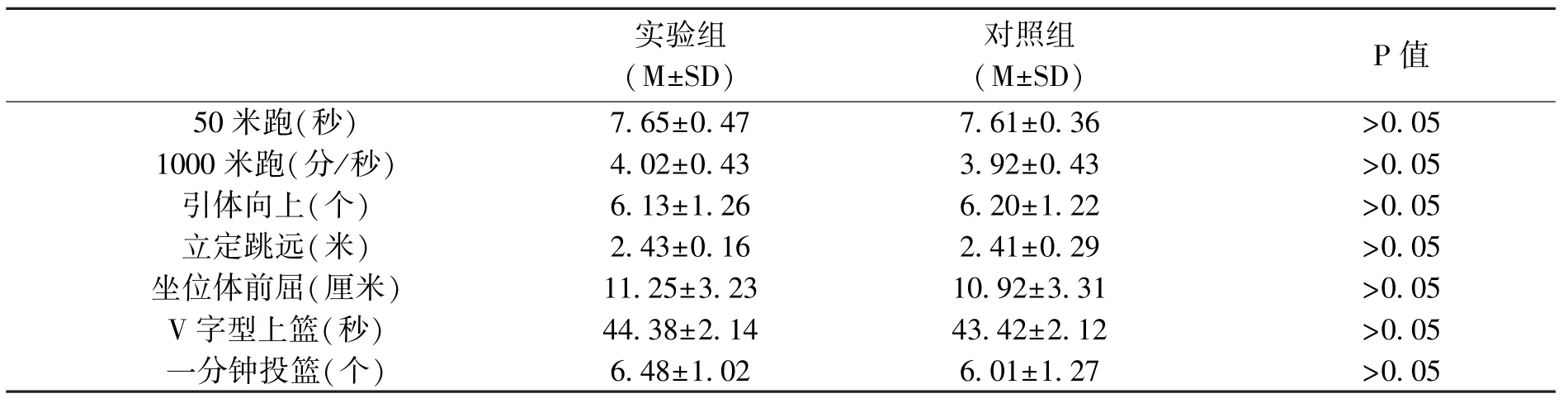

3.1 实验前两组被试身体素质及篮球技术测试成绩比较分析

对实验前两组被试身体素质指标及篮球技术测试成绩进行统计,结果如表2 所示。 从中可以看出,在实验前两组被试的50 米跑、1000 米跑、引体向上、立定跳远、坐位体前屈、V 字型上篮、一分钟投篮等指标测试成绩均不存在显著差异,说明在实验前两组被试的身体素质不存在显著差异,即采用随机分组法对所抽取的被试进行分组是成功的,两祖被试存在同质性,符合开展实验的要求。 进一步对两组被试的篮球技术测试成绩进行统计分析,结果得出,实验组和对照组学生V 字型上篮成绩平均值分别为44.38s、43.42s,标准差分别为2.14、2.12,采用独立样本T 检验发现,两者不存在显著差异(P >0.05)。同样,两组被试的一分钟投篮成绩照样不存在显著差异。 因此,说明在实验前两组被试的投篮技术水平同样不存在显著差异,具有一致性。

表2 实验前两组被试身体素质及篮球技术测试成绩统计表

3.2 实验后两组被试身体素质及投篮技术测试成绩比较分析

对试验后两组被试身体素质及篮球技术测试成绩进行统计,结果如表3 所示。 从中可以看出,在实验后,两组被试的50 米跑、1000 米跑、引体向上、立定跳远、坐位体前屈、V 字型上篮、一分钟投篮等指标测试成绩均存在显著差异,其中50 米跑、立定跳远两项差异极显著,说明在实验后,两组被试的身体素质各项指标差异显著。进一步观察发现,实验后,实验组各项身体素质指标测试成绩均优于对照组,因此说明实验后,实验组的身体素质显著优于对照组。 对两组被试的篮球技术测试成绩进行统计分析,结果得出,实验后实验组和对照组学生V 字型上篮成绩平均值分别为38.67s、42.97s,标准差分别为3.31、3.21,采用独立样本T 检验发现,两者差异极显著(P<0.01)。 同样,两组被试的一分钟投篮成绩差异显著(P <0.05)。 因此,说明在实验后,实验组的投篮技术水平显著优于对照组。

综上所述,实验前两组被试的50 米跑、1000米跑、引体向上、立定跳远、坐位体前屈等身体素质指标及V 字型上篮、一分钟投篮两项技术均不存在显著差异,说明其速度、耐力、上肢力量、下肢力量、柔韧性等身体素质及篮球技术水平均不存在显著差异。 而实验后,实验组的50 米跑、1000 米跑、引体向上、立定跳远、坐位体前屈等身体素质指标及V 字型上篮、一分钟投篮两项技术测试成绩均优于对照组,说明实验后实验组的身体素质及篮球技术均优于对照组。

4 结论

(1)通过一学期的教学实验,实验组的身体素质及篮球技术的测试成绩均优于对照组。 50米跑、立定跳远、等身体素质指标及V 字型上篮成绩两组对比差异极显著,在高校篮球运动教学中,传统体能训练虽能够提升学生身体素质,但引入功能性训练的方法不但能够显著提高学生的身体素质,并且提高学生篮球技能的学习效果,因此,利用功能性训练辅助高校篮球运动的教学,教学效果有明显提高。

(2)在高校体育教学中,教师可以结合实际积极采用功能性训练法,来补足原来传统的体能训练方法,增加体育教学的丰富性,提高教学质量,加强学生的各方面身体素质的同时,学习专项技能的运动能力及运动表现也得到提高。 另外,由于本次教学实验只进行了一学期,且教学实验学生人数有限,结论仅限于本次实验对象,建议将实验推广到更多教学及训练课中,有助于进一步印证后续的研究,为体育教学工作的开展提供一定参考。