织构设计调控表面性能的研究进展

2021-04-06郭飞飞杨轶飞任明基

郭飞飞,杨轶飞,任明基

(西安工程大学 机电工程学院, 陕西 西安 710048)

0 引 言

1966年,HAMILTON第一个将表面织构技术应用在机械密封件表面[1]制造出的微型凸起物不仅增加了表面的承载能力,同时降低了表面的摩擦系数,由此表面织构技术逐步受到越来越多的研究者的瞩目。“织构”的概念来源于自然界中生物非光滑的表面结构。从工程角度而言,“织构技术”是指通过设计和加工制造,产生具有规律分布的微小结构的表面。在机械行业快速发展的今天,关于表面织构改善材料摩擦性能的研究工作已经做了很多,郭飞飞等分别探究了类金刚石膜和卵磷脂对CoCrMo合金的摩擦性能[2-3],发现其在不同条件、不同工况下的减摩效果各不相同。而且大量的研究表明,经织构化处理的表面有降低摩擦、减小磨损以及提高界面承载能力等特点。因此,表面织构技术已被视为一种能够有效改善界面摩擦性能的方法[4-5]。

随着研究者对自然界特异性表面的认识逐步加深,越来越多的织构化表面[6]也受到研究者的关注。例如,鲨鱼体表的微小结构使其在水里游动时减小水的阻力,借助这种结构和功能研发了新型泳衣[7];荷叶表面上的水滴可以往任意方向滚动原因在于荷叶表面的微尺度结构使其具有超疏水的性质[8]。自此,表面织构技术在不同工况下展现出来的减阻、防污等效果也展现出可观的应用前景。

本文通过介绍表面织构的3种作用机理,对表面织构调控材料的摩擦、减阻和防污性能进行了总结和分析,同时展望了织构技术未来的发展方向。

1 织构设计对表面摩擦的影响

研究者借助仿真和实验进行织构参数(主要指织构形状、尺寸和织构的面积率)的设计,在此基础上,采用合理的加工技术得到具有微型结构的材料表面,这是织构设计过程中所必须解决的问题[9]。表面织构的加工技术较多,其中激光加工技术因其具有无接触、不磨损、热变形小、操作灵活、精度高等特点被学者广泛使用[10-11]。

1.1 表面织构减摩、耐磨作用机理

在不同的工况下,表面织构的作用机理也并不相同,表面织构技术提高表面摩擦的作用机理主要为:在干摩擦中,表面织构的捕获作用;混合润滑中的“二次润滑”作用;流体润滑中的附加流体动压效应[12-13]。

1) 在干摩擦中,当物体表面增加了表面织构后,所形成的表面微型形貌可将因磨损而产生的碎屑储存起来,减小表面粗糙度,从而改善摩擦性能[14]。

2) 在速度低、负载大且使用润滑油的工况下,表面织构所形成的微型形貌可起到存储润滑油的作用,从而形成“二次润滑”的效果[15-16]。

3) 在速度高、负载小的工况下,表面织构所形成的微型形貌在局部形成了流体动压润滑,同时摩擦副在接触过程中产生液体动压薄膜,促进流体动压润滑产生,从而提高摩擦副的承载能力,降低接触表面的摩擦系数[17-18]。

1.2 织构设计参数

在深入研究表面织构作用机理的基础上,研究者试图借助不同的方法来优化设计参数,从而进一步调控表面摩擦性能。其中,织构形状、尺寸及面积率等参数发挥了主要作用。

1.2.1 面积率的影响 面积率体现了材料表面织构的加工密度,经研究发现,表面织构的承载力、减摩、减损与表面织构的面积率并非成线性增加关系。

何霞等在钻头滑动轴承表面摩擦学的研究中发现[19],当滑动轴承偏心率为0.4时,轴承在织构面积率为8%时具有最大承载力;当轴承偏心率为0.6时,承载力在面积率为13%时达到峰值,而当表面织构的面积率大于20%时,反而出现了润滑性能降低的现象。同样,戴庆文等在探究织构表面提升机械密封性能的机理过程中[20],发现硬质合金/碳石墨组成(硬对软)的密封副在表面织构的面积率为4%时,减摩和抑制泄漏效果较优。李亚军等使用激光加工的技术对45钢进行表面织构化处理[21],研究其在干摩擦和乏油2种状态下的摩擦磨损性能,发现当表面织构的密度逐步增大时,45钢表面的磨损率呈先减后增的变化趋势,且当表面织构的密度为8.1%的时候,45钢表面的抗磨效果最优,该研究结论同样表明表面织构的面积率与减摩效果并未成线性关系。

1.2.2 形状、尺寸的影响 表面织构改善摩擦性能的效果不光取决于表面织构的面积率,也与表面织构的形状、尺寸等参数有着重要的关系。

廖文玲等在研究织构表面动压润滑性能时[22],设计出圆形、椭圆形和条形3种不同的表面织构进行试验,结论表明当不同截面形状的表面织构平均深度越接近摩擦副表面的油膜厚度,其表面织构的动压润滑性能越好。高元等在研究表面织构对滑动轴承润滑性能的影响中发现[23],不同织构形式其最优深度值也并不相同。在同等条件下。单列矩阵凹槽表面织构的润滑效果优于矩形和椭圆形表面织构,王磊采用激光技术[24],将灰铸铁HT250加工成具有凹坑状、条纹状、网格状的表面织构进行试验,结果表明,3种不同型表面织构的耐磨性和摩擦系数均有提高。与此同时,试样的摩擦性能受到表面温度的影响,温度越高摩擦性能越差。

在深入分析织构调控摩擦性能的同时,研究者突破现有的思维方式,指出表面织构的尺度设计与嵌套构筑对进一步提升表界面的摩擦性能发挥着重要作用。中国科学院兰州物理化学研究所周峰团队在多孔阳极氧化铝表面引发直径约为100 nm的聚合物刷[25],使不同尺度之间的跨越成为可能。REN等在织构化聚醚醚酮(PEEK)表面沉积纳米类石墨碳膜(GLC)[26],将摩擦系数控制在0.08,磨损体积低至2.6×10-4mm3。其中,织构化形貌能够屏蔽磨屑、增加润滑膜厚度和降低碳膜的石墨化进程。因此,若能利用不同尺度的织构设计实现对材料摩擦行为的嵌套调控,必将产生深远的意义。

2 织构设计对减阻、防污性能的影响

目前,能源危机和环境保护越来越受到人们的重视,船舶的节能减排已成为研究的热点。船舶在运动过程中,受到的阻力主要包括:兴波阻力、压差阻力( 形状阻力)、摩擦阻力等,其中摩擦阻力是最主要的组成部分。不仅如此,海洋的生物污损也严重影响着船只和装备在海洋环境中的使用性能。当船体受到污损生物附着时,船体表面变得更加粗糙,船在前进过程中,附着污损生物的重量大大增加,这些污损生物会带动周围一圈水体一起向前运动,造成阻力大幅增加。因此,研究船舶的减阻、防污性能对于降低能源消耗,节省经济成本具有重要的作用[27-28]。

2.1 减阻效应

在20世纪70年代,NASA兰利研究中心发现,表面为微型凹坑时在顺流向能够降低水面的阻力,该研究发现打破了表面越光滑则阻力越小的传统的阻力认知[29-31]。

江国琛等在微U形沟槽结构表面减阻性能与耐腐蚀性能的研究中采用飞秒制备微-纳结构工艺[32],利用超快激光在6061铝合金表面制备出多种形状的微纳沟槽织构进行试验,结果表明:微沟槽织构表面具有一定的减阻效果,同时,当微沟槽表面织构的宽度为25 μm和50 μm,深度为20 μm时,2种不同宽度的U形沟槽表面织构的运动时间相对未经处理表面的运动时间分别缩短了4.3%和11.6%。这说明,织构化处理的表面可以有效减小阻力,而表面织构的形貌与尺寸参数影响着减阻的性能。表面织构作为仿生设计的一种非光滑表面设计,在广泛应用于机械表面的同时,部分学者将表面织构应用于抽油泵柱塞表面,比如赵文杰将抽油泵柱塞表面进行织构化[33],并对其织构的参数进行优化,研究发现,当表面织构为六边形,横纵比为2,夹角角度为135°时,摩擦系数出现峰值,当横纵比为2且夹角角度为105°时,摩擦系数出现最小值,此时具有最优的减阻效果。该研究成果同样表明表面织构的形貌、尺寸参数影响着减阻效果。

2.2 防污效应

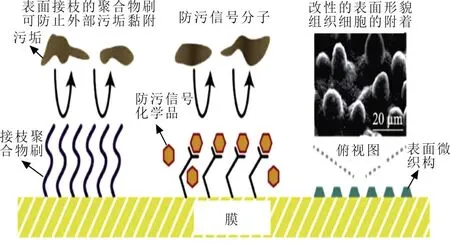

目前,海洋的生物污损已成为全球性问题,严重影响着船只和装备在海洋环境中的使用性能[36]。越来越多的研究者通过借鉴海洋生物表面具有的微观结构,如荷叶表面的乳突、水稻等表面的微型结构,有效地帮助其自身进行清洁防污作用[34-35],为此,表面织构技术与防污涂层的结合才能更大化提升防污的效果,如图1所示,为防止海洋生物污损附着的方式[37]。

图 1 防止海洋生物污损附着的方式Fig.1 Ways to prevent the attachment of marine organisms

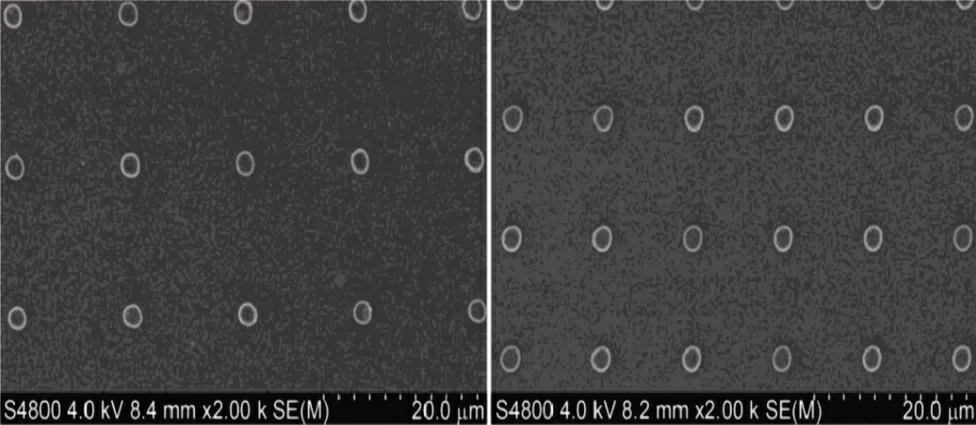

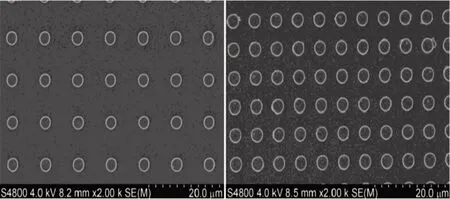

陈子飞等将有机硅改性丙烯酸酯防污涂层表面进行仿甲鱼壳织构处理[38],以此来研究其对生物污损中的舟形藻和新月藻的防污性能。结果表明:仿甲鱼壳表面织构化的涂层的表面疏水性得到了增强,而正负向形貌织构化的防污涂层使舟形藻和新月藻的黏附量分别降低了69%、50%和52%、53%,因此表面织构化的涂层对其有较好地防污效果。郭飞飞等在人体关节表面材料的应用中指出,微/纳结构与功能仿生的结合在未来的表面织构发展中是一个重要的应用方向[39-40]。许季海等制备了直径3 μm,高度500 nm的规则微/纳凸柱状表面织构的有机硅改性丙烯酸酯涂层来探究其涂层的防污性能[41]。图2(a)~(d)分别为微/纳凸柱状织物状的涂层表面覆盖率分别为4%、7%、10%、21%,粗糙度分别为165 nm、207 nm、311 nm、408 nm,结果表明:表面织构化涂层的接触角与微/纳凸柱状织构的表面面积率呈正相关线性关系,而丝藻和舟形藻在涂层的附着量随着微/纳凸柱状织构化表面面积率呈负相关线性关系。张海春等在研究表面织构与自抛光的协同防污效果时[42],将具有吸水溶胀能力的微球加入到自抛光树脂中,通过交联反应制备了表面织构自抛光防污涂层。研究发现,小球藻黏附率随微球含量的增加而增大,随可水解单体含量的增加而下降,当微球分散液质量分数为10%、可水解单体质量分数为40%时,涂层抑制小球藻黏附的效果最佳。该研究结论与文献[41]结论一致,表明涂层表面织构的参数设计影响着防污性能的优劣。

(a) 涂层1 (b) 涂层2

(c) 涂层3 (d) 涂层4 图 2 微/纳凸柱状织构化的涂层的SEM图Fig.2 SEM images of the micro/nano convex columnar textured coating

海洋生物(如鲨鱼、海豚、贝壳)特殊的表面织构不仅使其不受污损生物的附着,而且还有一定的减阻效果,借鉴此种表面织物,对构建仿生防污、减阻的一体化技术具有重要意义。

3 总结与展望

本文主要阐述了表面织构的减摩机理,同时从目前表面织构的研究现状发现,在不同的工况下最优的表面织构的尺寸参数也各不相同,与此同时,参数设计也影响着表面织构技术在减阻、防污等方面的应用效果,而表面织构技术在未来应着重从以下几个方向开展研究:

1) 表面织构的参数设计对于考察织构的作用机理与应用范围发挥着重要的作用。然而,随着研究的不断深入,表面织构的尺度设计与嵌套构筑将对提升材料的表界面性能产生巨大的影响。研究表面织构的尺度效应及其协同影响机制将展现出更广阔的理论和应用前景。

2) 表面织构技术在未来有望结合其他技术应用到更多的领域中去。例如,表面织构技术可以与润滑油的添加剂技术以及超疏水涂层技术有机结合起来,提高材料的贫油润滑和高速运转下的摩擦性能,以及提升机器表面的防腐蚀能力。同时,关于表面织构技术方面的应用目前更多的集中在工业领域,因此应加强表面织构技术在医学等领域的研究。