个人所得税征收区域化差别研究分析

2021-04-02宋淑鸿

梅 利,宋淑鸿

(南京林业大学经济管理学院,南京 210037)

1 引言

2018 年,个人所得税税制相比于改革前,纳税人总体数量下降了61.56%。虽然个税的改革的确缓解了大量中层阶级的税收压力[1],但目前来说,我国发达的东部地区与中西两地之间经济水平存在着较大差异[2],对于经济发展水平不同的地区实行统一的个税所得税征收制度真的合理吗?

统一的征收体制久而久之会造成东中西部税务压力失衡的现象[3],为了调节不平衡现象,本文决定分析东中西区域的城镇居民收入差距,先计算基尼系数与MT指数发现东中西部区域存在个税调节差异;再看个税财政负担率在改革之后的降低幅度,最后结合专项附加扣除衡量住房贷款扣除项目在不同城市间的有效性。三次分析数据总结得出:个税2018 改革后,税负压力明显降低,但经济发展情况不同,个税的改革力度也大相径庭。因此,我国应针对区域化差异实行动态调整。

2 个税征收区域化差异

我国地域辽阔,每个城市拥有不同的经济发展能力与收入状况[4],从1978年改革开放以来,国家政策给予东南沿海城市与直辖市等地理位置优越的地区多种优秀条件,以助于它们迅速发展。

东部地区地理位置优越,资源丰富,经济发达;中部占有全国80%煤炭储量,重工业基础良好;西部地区相对东中部地区,在地理位置上不占优势,资源较为匮乏,技术管理和经济发展也差距较大。

表1 东、中、西部区域划分

2.1 基尼系数与MT指数

①基尼系数

基尼系数(Gi)来自洛伦茨曲线,是度量国家财富分配公平与否的重要指标。计算方式是将一个国家的人口按照个人收入由低至高依次排列,以其对于累积百分比,绘制在坐标轴内。由于我国个人所得税的缴纳主体主要是由城镇居民构成,因此本文采用的样本是各省城市居民的收入,而归纳总结成东、中、西部地区的城镇居民收入。本次计算可支配收入时,并未考虑社会保障支出与记账补贴金额,因为该两项金额在收入中占比过小,所以不予考虑。

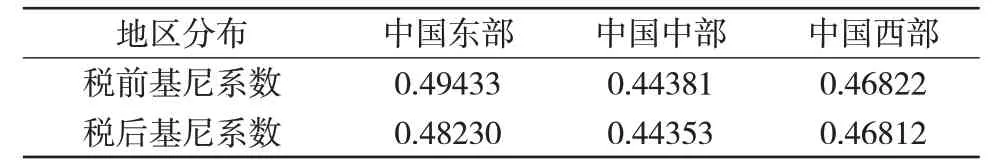

表2 东、中、西部区域基尼系数表

根据税前基尼系数,中国发达的东部地区相比于中、西部,数据相差较为明显,这说明我国东部沿海地区经济虽然发达,但居民收入差距也更大。西部地区,中部地区依次递减,收入差距有所好转,但是中国三个不同经济区域的基尼系数,全都高于国际警戒线0.4,这值得深思,需要我们去探讨是什么因素导致的收入差距如此悬殊。

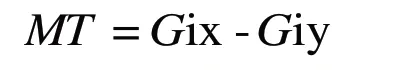

②MT指数

MT指数在1949年,由Musgrave与Thin共同提出,旨在反映税收发挥的效应,其本质是税前基尼系数与税后基尼系数的差额,之后常被学者用来描述国家收入再分配效应与税收调节力度。

其中,Gix 表示税前基尼系数,Giy 表示税后基尼系数。当MT>0 时,这是说明了国家税收发挥了应有的效应;当MT<0 时,说明税收没有调节作用反而出现了逆向调节。

表3 东、中、西部MT数值表

据表3显示,2018年个税改革后,个人税收确实都实现了正向调节。但各区域个税调节力度不一:东部地区MT 指数最大,中西部地区MT 指数趋近于0,这表明东部地区发挥调节效应稍有起色,而改革后的中西个税调节作用微乎其微。以上表明我国个税在改革之后,个税调节力度依然存在区域化差异。

2.2 财政负担降低率

个人所得税的变动牵制了国家财政收入,影响国民百姓收入与消费水平,GDP 代表了地区经济发展实力与市场规模[5]。通过二者计算个税财政收入占GDP 总值的比重,简称国民经济的财政负担率,我们可以观察个人所得税在各地区是否税收合理有效性。

由于个人所得税的改革在2018 年10 月提出,2019 年1 月正式实施,因此本文采用的数据是2018与2019整年的数据进行对比分析,由于辽宁、江西、河南、西藏、宁夏和新疆这些城市的个税收入数据没有公布,因此计算时剔除这些城市。

表4 2018年区域GDP总值与个税收入表(部分)

表5 2019区域GDP总值与个税收入表(部分)

表6 2018与2019财政负担率降低率

由上述数据显示,税收改革之后,国家在个人所得税的税收上的确急速下降,这给所有纳税人减轻了一部分负担,提高居民生活质量,促进社会稳定发展进步。2018 年东部地区财政负担率相比于其他两个区域较为多,西部财政负担率位于中间,中部财政负担率最低,表明个税改革前,东中西部个税财政负担率各不一致。

2019 年统计数据反映了税收改革带来的影响效果,数据横向对比走向与2018 年虽然相同,但是纵向对比来看,免征额的降低使得中部地区个税负担率急速下降65.82%,西部下降39.05%,东部下降27.18%。个人所得税占GDP 总值的上升说明国家个税收入增长快于GDP 的增长,相反,三个地区比重全部降低暗示着各地区个税收入调节初见成效,但是东中西三块地区下降幅度截然不同,这反映新个税实行之后,不同地区对于新政策的反映力度也不相同,长此以往,将会造成个税调节力度存在区域化差异。

2.3 专项附加扣除

2018 年不仅是免征额的降低减缓个税压力,国家同时颁布的六项专项附加扣除项目也成为了热点话题。但众所周知,人口密集的一二线城市房价、租金对比中西部城市相差甚大,发达东部城市的年轻人买房、租房压力不堪重负,新颁布的个税附加扣除虽能轻微降低买房租房的压力,但对比东部与中西部两区域,“住房”压力仍差距较大。

如表7所示,北上深三座城市与其余城市房价差额几倍,房价高不可攀,尽管新的个税专项附加扣除中已经给予个人住房费用一定的优惠,但扣除的限额对于发达地区每月需要支付高额房贷的纳税人来说仍然是杯水车薪,从这一角度来看,新个税颁布的专项附加扣除能够提供的优惠有限,费用扣除的范围存在一定的局限性。

表7 2019年各省代表城市平均房价

假设A 某在深圳上班,一个月工资12 000 元,购买深圳房产后,每月需要缴纳9 000元房贷,考虑到5 000 元的免征额与1 000 元的住房贷款利息专项扣除后,A 某当月个税应纳税所得额为6 000元;B某在重庆上班,月薪6 000元,购买房产后,每月缴纳3 000 元房贷,综合考虑后,B 某当月无需缴纳税款。虽然A 某的确月薪高于在重庆上班的B某,但由于地区房价不同导致二人承受的房贷相差6 000元,由此表明专项附加扣除未考虑不同区域的成本因素。

3 动态调整区域费用扣除制度的建议

综上所述,根据分析基尼系数与MT指数、财政负担降低率以及专项附加扣除,我们不难发现区域经济不同,征收统一的个税体制必然会造成调节失衡,所以我们迫切需要再次进行个税体制的优化,正式当前我国经济发展不平衡现状,对于区域贫富差距,设定动态征收个税,增强其调节的作用。

3.1 发挥基尼系数作用及时观察税收调节力度

国家可以动态调整区域费用扣除的制度,统计各区域居民收入,计算税前基尼系数和税后基尼系数,分析此次扣除的免征额是否合理,是否缓解了贫富收入差距较大的矛盾。当然,只采用基尼系数观察还是不都全面的,因为东部地区必然会在数据上呈现乐观状态,但实际上仍然拥有沉重的税负,我们还应参考其他数据动态调整扣除金额。比如根据CPI(居民消费价格指数),联系各经济区域的物价指数的浮动程度,将个税征收指数化制定出来。我国可以科学合理地计算出CPI指数,再结合物价指数的涨落幅度,具体将应纳税所得额的使用税率和纳税扣除额确定出来[6],这样一来,个人所得税可以充分发挥对经济和收入分配的调节作用,实现各经济区域发展税收平衡。

3.2 运用区域GDP动态调整个税费用扣除的标准

国际上规定,合理税收占GDP 比重为17%-22%,我们以2019 年个税占总财政收入的比重(6%)为参照数据,合理的财政负担率不宜高过1.037%-1.342%[7]。经过2018 新个税改革之后,所有区域的税负情况都有所好转,但东部地区目前较于中西两地还是数值较高,未在合理的范围之内。国务院应参照不同地区的经济收入总体水平和人民生活成本的高低,相互权衡,合理动态调整区域的费用扣除标准,也可以结合地区GDP 生产总值,计算权衡个人所得税税收比重调节,促进当地实际发展状况与法律制定相互一致,改善税收不平衡的局面。

3.3 完善个人所得税专项扣除的费用项目

通过上述分析,个税转向附加扣除中费用标准依旧存在较大局限,这里需要税务部门及时统计各区域间生活成本的高低[8],积极关注新个税附加扣除办法在企业内部的具体实施情况,坚持以人为本,了解不同地区,不同纳税主体的缴税能力,从而对专项附加扣除项目细节化完善处理。对于纳税主体反应负担较重的费用,合理增加该项目的扣除明细,避免模糊规定,影响纳税人权力,进一步推动社会和谐发展[9-10]。