低频穴位电刺激结合镜像视觉反馈对偏瘫上肢功能恢复疗效研究

2021-04-01姚辉

姚 辉

(天津市北辰医院 中医科,天津 300400)

中风病在我国发病率较高,其中69 %~80 %的患者存在上肢功能障碍,上肢及腕手功能与日常生活尤为密切,因此上肢功能的康复意义重大。低频穴位电刺激可兴奋神经和肌肉,防止痉挛和肌肉萎缩,王东岩教授[1]利用合谷刺电针动法改善卒中患者腕背伸功能,效果显著。MVF利用平面镜,以正常肢体影像代替患肢,通过视觉反馈治疗,达到消除异常感觉和恢复患肢功能的目的,并认为这与大脑可塑性及镜像神经元有关。研究认为,视觉可以超越触觉、本体感觉、甚至理性思维,成为知觉的主导。Armel和Ramachandran[2]的研究也证明了,视觉接受的信息可以混淆本体感觉,可见视觉可以作为一种有效的治疗媒介。张洪翠等[3]对照研究显示:镜像疗法能够提高偏瘫上肢的运动功能、减轻痛苦,但对日常活动能力及患肢痉挛无显著影响。

1 临床资料

60名受试者来自2011年12月~2013年1月黑龙江中医药大学附属二院针灸三病房的患者,随机分为低频组和低频镜像组,均符合全国第四届脑血管病的诊断标准,经颅脑CT或MRI确诊的中风偏瘫患者,无认知及理解障碍,无视觉障碍,手腕部徒手肌力检查(MMT)1级~3级。其中男42例,女18例;年龄30岁~75岁;病程最短2周,最长3个月。

2 治疗方法

患者坐位,均使用屈伸肌交替治疗仪,选用断续波,频率为50 Hz,自黏导电膜连接阴阳极,分别贴于患侧,伸肌电组阳极贴手三里,阴极贴外关,屈肌电组阳极贴郄门,阴极贴内关,达到腕手伸展6 s,回到中立位休息2 s,腕手掌屈曲6 s,回到中立位休息2 s的伸屈交替治疗。低频镜像组,同时要求患者以身体中线平行于平面镜,双上肢置于镜面两侧,健侧位于镜面侧,患侧对称的位于镜背侧,患者注视镜中健手的影像,并想象将其附于患肢的位置,要求患者向双侧手腕发出与低频驱动屈伸频率同步的命令,健侧镜中影像与患手被动屈伸频率一致,同时注视镜像的动作,想象瘫痪侧手腕完好无损,并能正确执行大脑指令完成动作。两组均每天1次,每次30 min。

3 疗效分析

3.1 观察指标

①表面肌电信号评价:使用加拿大Thought Technology Ltd公司开发的sEMG仪器(型号H4A2L8十通道),表面肌电仪采集肌电信号,使用均方根值(RMS)分析结果。②量表评价:Fulg-Meyer上肢运动功能评定;中国神经功能缺损评定量表(CSS)意识及上肢部分。

3.2 统计学方法

3.3 治疗结果

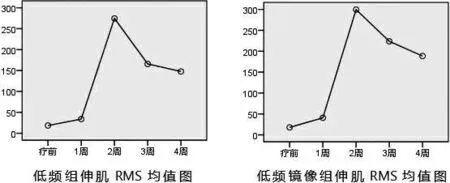

3.3.1 两组对表面肌电特征值的影响(见表1~表2)

表1 两组治疗各阶段对伸肌群RMS值的影响

表2 两组治疗各阶段对屈肌群RMS值的影响

图3 RMS均值图

3.3.2 两组Fugl-Meyer上肢功能评分影响比较(见表3)

表3 两组Fugl-Meyer上肢功能评分比较

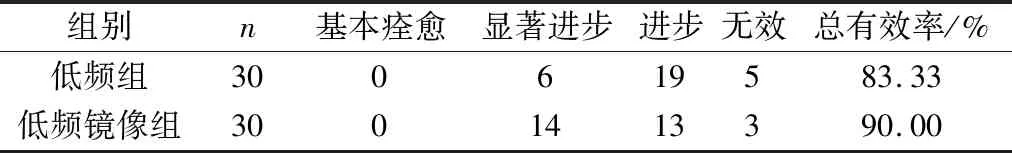

3.3.3 两组CSS量表有效率比较(见表4)

表4 两组有效率比较 例

4 讨 论

低频电刺激在偏瘫肢体恢复治疗中应用广泛,疗效明确。金冬梅等[4]研究从神经功能评定、超微结构观察、内源性神经干细胞及半影区神经可塑性相关分子指标等角度系统地、深入地探讨低频电刺激促进脑卒中后偏瘫肢体功能恢复的神经机制,为临床应用提供有力的佐证。所选择腧穴手三里为手阳明大肠经常用穴,外关为手少阳三焦经穴,又为八脉交会穴,通于阳维脉,可调六阳经经气,主治上肢疾痹不遂等病症。王东岩教授等[5]研究结果显示,所选腧穴分别位于桡侧腕长伸肌和拇长展肌的运动点附近,经电刺激可完成腕手伸展动作。郄门、内关穴均位于手厥阴心包经上,内关为八脉交会穴,通于阴维脉,可调六阴经经气,皆为治疗上肢不遂之要穴,解剖结构上其对应桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱、指屈肌等,经电刺激可完成腕手屈曲动作。

镜像神经系统是Fogassi研究发现,大脑皮质顶下小叶、额下回、腹侧运动前回等区域协同作用,具有对动作理解认知的镜像神经元的“映射”功能[6]。镜像神经元[7]是联系视觉与运动属性的一类神经元,看到动作执行或亲自完成这一动作,此神经元皆会被激活,这一特性使得更加主动,有针对性的干预大脑功能重塑成为了可能。镜像神经元广泛分布于顶-额叶、脑岛、杏仁体等,进而构成镜像神经元系统,该系统是镜像视觉反馈疗法在脑卒中康复应用中的神经生理学基础[8]。MVF最初用于幻肢痛的治疗,后被广泛应用于多种疾病治疗,但主要集中于上肢运动功能的治疗[5、7、9]。MVF以中枢神经的可塑性为理论依据,以镜像神经元为解剖学基础,以视觉为媒介,通过镜像神经元这一靶点,开启和促进脑功能区域的重组及潜在神经传导环路的再通。此外,研究认为中风偏瘫存在结构上损伤同时,还可能存在功能性的受损,卒中初期水肿,造成大脑与效应器反馈联系丧失,后期即使水肿消失,效应器功能仍不能恢复,运动指令与效应器的无反馈现象形成后天习得,便形成了错配,患者出现“习得性的偏瘫”[10]。由于视觉反馈可以影响中枢感觉及运动区电活动,同时中枢又具有部分可塑性[11]。通过视觉反馈可阻断习得的产生,达到康复治疗的目的。MVF疗法提供了一种动作观察-执行匹配机制,为脑卒中后功能康复带来新的策略[12]。本研究利用镜像与低频穴位相结合,使镜像中虚拟的主动运动与低频驱动的被动运动相符,制造在意识水平上的患者对患肢的重新控制,进而消除错配现象,纠正“习得的瘫痪”,同时低频穴位电刺激疗法又可弥补MVF疗法对患肢痉挛无效的缺陷。因此低频穴位电刺激与镜像视觉反馈结合改善了功能性电刺激的单一治疗模式,二者分别从中枢和外周效应器入手,以更多的渠道去刺激整个运动系统,不断强化刺激量和增加刺激因素,同时在意识层面营造正常人运动状态,更好的“唤醒”中枢神经系统,促进大脑功能的重组。进而从中枢到效应器,从整体出发,标本兼治,综合治疗。