“十三五”期间残疾人群众体育研究的回顾与展望

2021-04-01郑程浩胡子航

陈 婷,郑程浩,胡子航

(福建师范大学体育科学学院,福建福州350117)

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的决胜收官之年,残疾人作为弱势群体得到国家层面的高度重视.据相关数据显示,我国残疾人总数超8 500万,占全国总人口的6.21%,残疾人口以每年70~80 万的速度增长,背后涉及庞大的残疾人家庭,关乎我国超过2亿人民的生活幸福[1].自2016年“残疾人体育健身计划”推行以来,“平等”的理念和“共享”的实践,保障残疾人体育参与的权利.随着《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》(以下简称《规划纲要》)和《残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案》(以下简称《实施方案》)两大政策的颁布,残疾人群众体育得到前所未有的重视[2-3].残疾人群众体育的蓬勃发展、完善是重要的民生工程,多层次、多元化地开展相关体育活动,着实对残疾人生活和康复等具有极其重要的价值及意义,在政府主导和重视下投入大量的人力、物力、财力,加强相关理论的深入挖掘势在必行.本研究将在梳理“十三五”时期残疾人群众体育的相关文献基础上,总结成绩,发现不足,旨在对“十四五”时期残疾人群众体育的研究问题及方向提供参考.

1 “十三五”期间残疾人群众体育相关研究的回顾

1.1 从国家社科基金立项看“十三五”残疾人群众体育研究热点

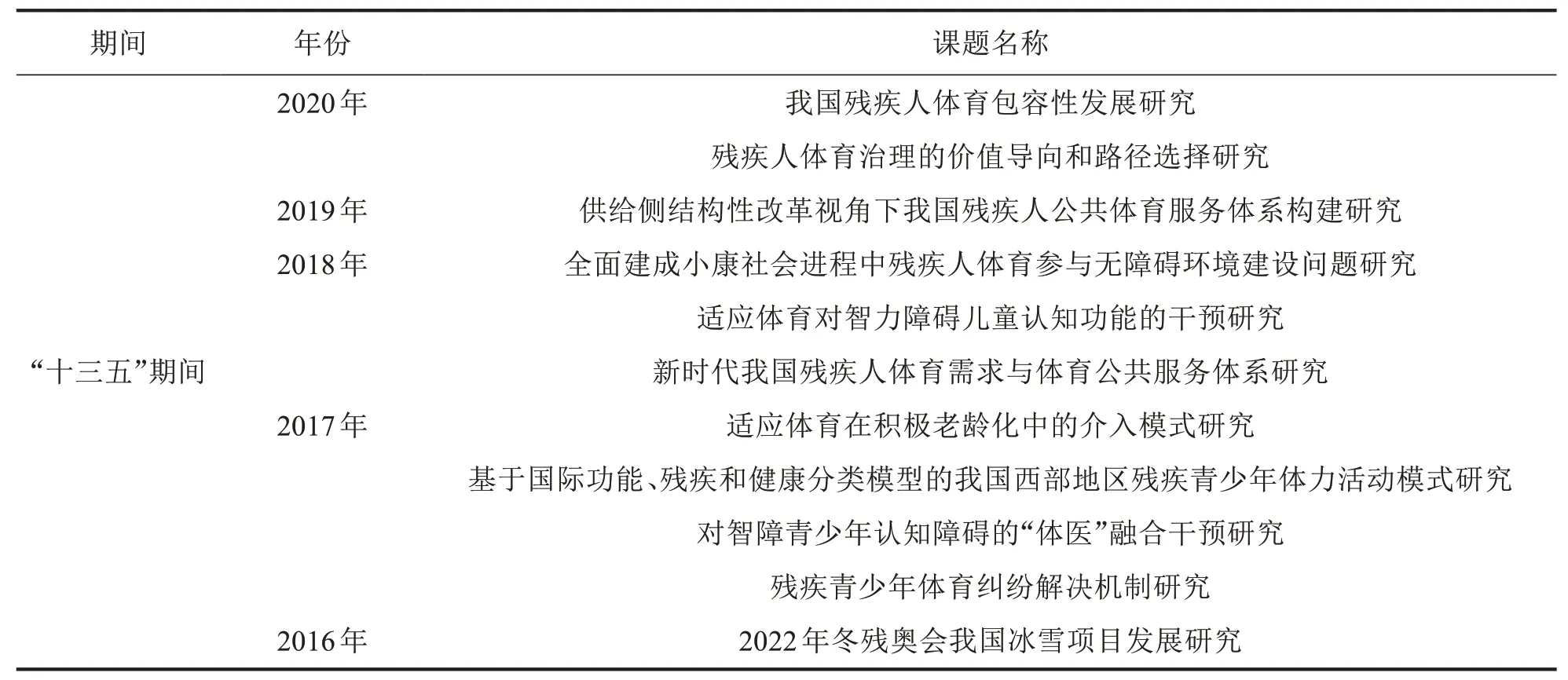

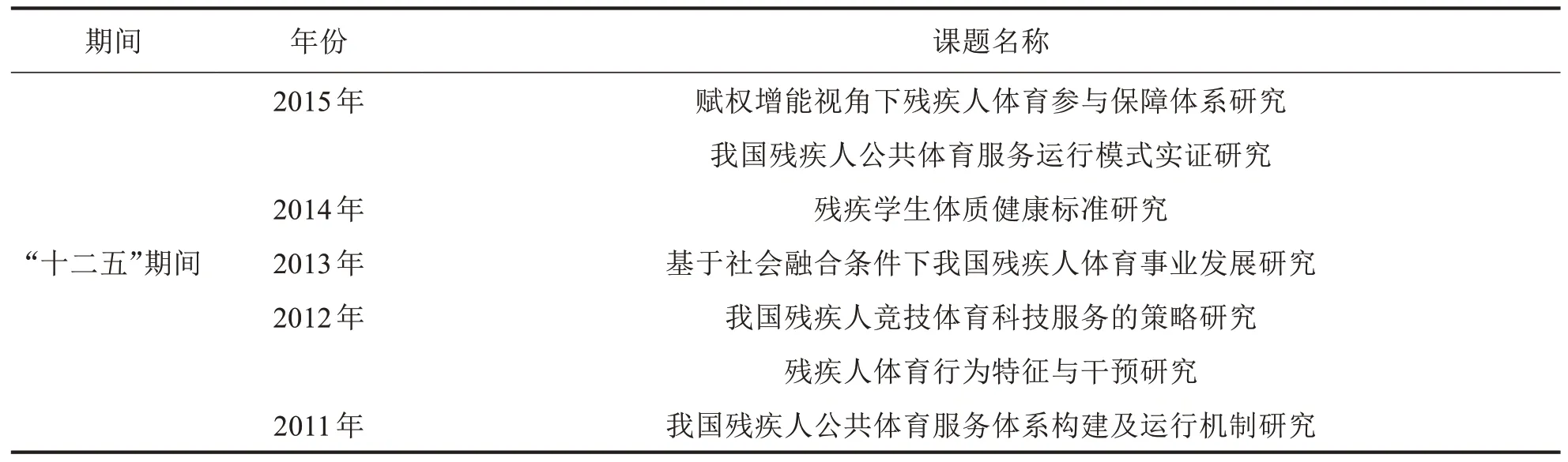

国家社会科学基金代表全国最高级别的社科研究,通过对残疾人体育研究在国家社科基金立项的分析,可以明确近年来残疾人体育研究的进展及热点.至2020年,关于残疾人群众体育研究的国家社科课题累计20 项.根据对近十年的国社科立项梳理(表1),发现残疾人竞技体育的立项仅有1 项,残疾人群众体育的相关课题研究成为热点.从整体的立项态势分析,每年立项数量上并无明显的浮动,总体相对平稳.但是,自国务院、国家体育总局、中国残疾人联合会联合发布的“十三五”规划纲要提出,残疾人要公平享有体育服务和设施,提高残疾人体育权益保障机制,立项的数量和内容相较于“十二五”时期的初步探索,呈现出明显的变化和提升.

“十三五”时期,研究的广度和深度得到升华,研究问题更加明确和具体,内容大致分为以下几类:第一类,紧随国家政策引导,反映时代主旋律,例如立足“新时代”“全面建成小康社会”“冬奥”的热点话题展开的关于无障碍环境建设、公共服务体系、残疾人体育发展的研究;第二类,体育活动干预,对机体的影响研究,如“体育活动模式研究”“智力障碍儿童认知功能干预”“智障青少年认知障碍提升”等;第三类,学科渗透,跨学科研究,如“体医融合”“残疾人体育包容性发展”“供给侧结构性改革视角下的残疾人公共体育服务体系构建”.

表1“十二五”与“十三五”期间国家社科基金残疾人体育立项课题一览表Tab.1 List of sports projects approved by the Νational Social Science Foundation for the Disabled during the 12th Five-Year Plan period and the 13th Five-Year Plan Period

续表1

1.2 多学科理论和视角融入残疾人群众体育研究

在“十三五”规划期间,残疾人群众体育研究依托多元学科理论,如社会权利理论[4]、赋权增能理论[5]、空间生产理论[6]等.为促进残疾人群体的体育参与,深层剖析残疾人赋权和内外增能的内核,从而对残疾人的社会支持、政策、法规等方面提出相应的对策,该研究在理论和对策提出上具有代表性,能切实为各政府部门和研究者提供新思路[7].自发性的残疾人体育组织兴起对完善社会支持体系,促进多元体育参与,具有难以替代的作用.以空间生产理论为出发点,研究残疾人体育自组织的创建机制,通过个案研究,建立了群众体育自发性组织兴起的可复制模板.“十三五”期间,残疾人群众体育视角切入更加多元,如和谐视角、健康中国视角、人文关怀视角等.在和谐视角下强调残疾人应公平享有参与体育的权利,营造适应残疾人身体所需的健身环境、设施和服务,消除残疾人体育参与的内外阻碍,实现和谐社会所倡导的以人为本的目标.《“健康中国2030”规划纲要》和《全民健身计划(2016-2020年)》的出台,使全民健身与全民健康深度融合理念在残疾人群众体育研究领域受到关注.参与体育活动促进残疾人士的身心健康是初心,人文关怀视角下建设包容性的社会环境,接纳残疾人士是共同的夙愿,人文关怀的内核与残疾人群众体育参与的意义不谋而合.在该视角下建立权威性的政策法规支持残疾人群众体育发展,构筑助残联盟,呼吁社会各界关注残疾人群众体育的发展.上述研究均以社会学及人类学为基础,通过相关视角的嵌入分析,提出残疾人群众体育未来的发展对策.群众体育的发展仍然有诸多难题,面对政策执行不力、资源配置失当、专业人员匮乏等问题.多学科理论、经验和视角的综合运用,毫无疑问对审视现存困境及探索因应之道有切实的促进作用.

1.3 中外残疾人群众体育对比研究取得新突破

我国残疾人群众体育逐渐受到关注,部分学者将研究重心转移到国外发达国家残疾人群众体育发展动态.分析其残疾人群众体育发展趋势、政策制定、运行模式等.利于更好地审视和理清我国残疾人体育存在的困境,对未来的破解策略具有借鉴和指导作用.“十三五”期间,中外残疾人群众体育研究的新突破,可归结为两个方面:1)研究探索范围扩大,不仅限于对国家政策支持的分析,而是增加对各国特色优势的总结与比较.研究发现,政策、社会组织、无障碍设施等在美国、日本、英国等发达国家的残疾人体育发展中起着重要作用.例如,美国的《美国残疾人法案》《残疾人法案修正案》等将残疾人的体育参与权利纳入社会保障,法律上给予支持[8].日本修订《体育基本法》《残疾人基本法》后,提出对待残疾问题以人权为本,从残疾人本身的需求出发,提供体育活动场地及个性化服务,助力残疾人体育活动的开展.英国、日本等发达国家残疾人体育设施的早期投入远远高于我国,无障碍设施完善,残疾人的出行不存在明显障碍,社会包容度明显高于我国[9].2)对各国的发展路径和多向融合探索更加深入.简言之,美国推行“六周健身计划”“百万计划”激发了残疾人参与体育的热情;日本则积极倡导残健融合,通过社区比赛为残疾人提供便捷的体育参与路径,促进残疾人的社会融合.在公共服务供给方面,各国都形成政府、社会和第三方组织,三方合力的良好局面,建立多元的资金供给模式.

通过对各国体育政策及运行模式的分析总结,反观我国的政策激励保障仍存不足.社会组织基础薄弱,资金来源大部分依靠政府的财政拨款.我国残疾人体育组织管理松散问题,与发达国家规律性及多样化的发展模式存在差距.研究者们从我国的国情出发,提出残疾人群众体育的发展应保持政府主导,出台强有力保障、激励政策,增加残疾人与主流社会融合的举措.通过对残疾人群体的“赋权增能”,使其成为社会体系建设的一份子[10].在生活具有基本保障的情况下,提出“最少限制”的理念,开发适合残疾人参与的体育活动.公共体育市场化的提出为未来的发展提供新思路,鼓励多渠道地激励志愿服务组织的发展,提高服务质量,吸取国外的组织管理经验,最终形成适合我国国情的本土化残疾人群众性组织.

1.4 残疾人群众体育运行研究逐渐深入

1.4.1 残疾人群众体育政策执行效率开始受到关注

《规划纲要》中明确指出在“十三五”期间需要为残疾人开发适合的活动内容和项目,丰富残障人士的体育生活.《实施方案》中提出要推动残疾人体育活动进入社区,进入残疾人家庭,并且要配套实施“残疾人体育健身计划”.这期间残疾人群众体育研究也得益于这两个政策而相当活跃,如福建省在社区增设适应残疾人的体育健身器械和体育活动场所,完善残疾人的无障碍设施[11].甘肃省将残疾人公共设施的规划及便利程度与政府部门行政绩效考核挂钩,引起各地政府的高度重视,充分调动工作的热情[12].北京、上海、贵州、四川等地都相应地出台了相关政策,但在政策推进过程中,由于国家政治制度、政府部门分工等问题,实施成效欠佳.主要原因是基层部门工作都由各地残联独自执行,部门间分工不当,造成资源浪费,影响残疾人群众体育的发展.

1.4.2 残疾人群众体育参与的受制因素成为研究焦点

我国残疾人体育参与的制约因素集中于个体自身、经济情况、社会环境.残疾人群众体育的开展离不开对服务对象需求的调查,从服务对象出发,方能提供精准的服务,对制定合理的政策及措施具有指导意义.大部分残疾人受社会环境、心理等多方面影响,普遍存在自我受限的情况,排斥在公共场所进行体育锻炼,但大部分残障人士有强烈的锻炼需求和意识.金梅等人的调查表明,45岁以上的中老年残疾群体对健身环境和无障碍设施的需求极高[13].缺乏资金、活动场地和专业残疾人社会指导员是目前最突出的问题.

我国残疾人公共体育服务的主要途径是政府供给,部分研究聚焦于政府购买残疾人康复的困境、现状、运行机制.在政府购买残疾人康复体育服务的相关研究中指出,我国在“十三五”期间对康复体育服务购买的投入增多,但是在实际的操作中,运行路径存在漏洞,主要原因集中于没有从群众的角度出发.从购买、承接、使用和评审等角度,发现政府购买体育公共服务时,存在需求与购买之间欠缺沟通、市场化不足、评价体系缺乏等问题[14].综上,残疾人康复体育的发展要进行策略布局,倡导政府、市场、社会的多层次合作互助,强调政府之间的合力,不能残联独挑重担.为提升服务满意度,需建立起完备的反馈评价体系.

1.5 残疾人群众体育重点任务三项鼎立

1.5.1 残疾人社会体育指导员:发展路径亟待优化

全民健身的道路上不能让一个残疾人落下,保证残疾人享有平等体育权利的同时,不可忽视的是残疾人群众体育的三个专项任务,包括残疾人健身示范点、残疾人健身指导员、康复体育进家庭的实施状况.截至目前我国共培养了10.4 万的残疾人社会体育指导员,平均每千名残疾人配备1.2 名指导员[15].相较于健全人每千名配备1.6 名体育指导,现存的残疾人社会指导员队伍,远远无法满足超过8 500 万残疾人口的体育需求.部分残疾人健身示范点与普通社区活动中心二合一的模式,造成残疾人社会体育指导员定位模糊、权责不清的发展困境[12].由于残疾人社会指导员与国家体育总局的社会指导员实行双轨制,认证制度没有与国家体育总局挂靠,造成培养后就业难和保障难问题.残疾人社会指导员人才服务体系应建立顶层设计方案,由国家体育总局与中残联联合出台人才培育方针,制定明确清晰的培养目标.残疾人指导员的分级制度、激励制度和管理制度松散,致使工作懈怠等问题都需要不断的修正、完善.目前,残疾人社会体育指导员的研究还处于对现状及对策的探析,理论和实践都还需要进一步探索.

1.5.2 残疾人健身示范点:建设亟待本土化

“十三五”的目标是建成1 万个健身示范点,目前数量已超额完成,但运行情况却不容乐观.示范点可分为社会福利企业、特校、社区、托养、农村,五种服务模式,充分考虑合理便利的基础上,各地可因地制宜的建设示范点及配套相应的服务和设施.从现有文献和数据来看,残疾人健身示范点使用效率低[16].国家层面制定的关于健身示范点的制度和标准,在落地过程中出现脱节和缺失现象,是反馈与评价体系的不健全导致.健身示范点经费投入少、器械单一、指导员数量不足是现存的三大核心问题[17].残疾人对示范点体育服务的满意度逐年提升,但是服务总人数远不及残疾人口的50%,可见普及程度欠佳.残疾人示范点建设过程中需细致考量,当资金、人员、器械等各方面条件相对匮乏的情况下,如何将有限的资源合理配置、发挥效能?相关研究指出,在资源配置视角下各地政府应根据地方经济及体育需求,提供几套可供参考和选择的本土化配套实施方案.“残健融合”能促进残疾人融入社会大环境,社区型的服务模式可将融合、便利最大化,是未来示范点建设的重点.在理论研究上,建设成具有本土化特色的示范点,各地建设和模式选择还需要科学的分析与指导,进一步厘清区域性、本土化“健身示范点如何示范”的问题.

1.5.3 残疾人康复体育进家庭:保障亟待精准化

“十三五”提出要完成为十万户重度残疾人提供器材、方法和指导的“三进”服务目标.此举措具有重要的现实意义,然而国内残疾人康复体育进家庭的相关论文稀少,还处于探索时期,大部分研究以理论和现状为主.虽然国家层面出台相关的政策法规推进残疾人家庭体育的开展,但是受限于资金、人员、专业等问题,各地市的实施情况、效果均不容乐观.中重度残疾人由于出行不便,需要更加精准化的服务与保障,缩小其与健全人的体育服务差距,也是社会文明发展的重要标志.康复体育进家庭如何精准实施?达到什么效果?如何评价?全民健身与残疾人群众体育包容发展中如何保障每一名残疾人受益,都需要深入探索.

2 残疾人群众体育研究的“十四五”展望

梳理“十三五”研究成果并结合“十四五”残疾人体育发展的导向,提出“十四五”期间的残疾人群众体育研究的展望.

1)国外学者对残疾人社会融合展开一系列探讨,分析影响残疾人社会融合的环境和个体因素,以体育为媒介探索社会融合可实现路径,为今后我国的创新研究奠定理论基础,但“十四五”期间,理论如何落地?如何与本土化结合?对新时代具有中国特色的残疾人体育社会融合机制有什么样的借鉴意义都需要深入分析.

2)残疾人领域当前的评价重点在社会保障和就业保障,残疾体育政策、融合教育、法律保障和无障碍环境等领域的评价体系都亟待完善,残疾人主动社会融入的路径探析不足,社会融合的多学科评价体系尚不健全.“十四五”时期在新时代理念的推动下,如何建立符合新时代中国特色社会主义的多学科评价体系尤为重要.

3)随着残疾人体育需求的不断提升,残疾人健身指导员队伍的建设也成为推进残疾人体育发展的基石,指导员的培养、考核、激励及评价模式都需要不断的系统和科学化[18].以高校为平台建立联盟,建立专业的体育助残队伍,如何培育、建设高校专业志愿者队伍,丰富残疾人体育社会指导员的队伍,提升服务的专业化与精准度,需要进行理论及实践的探索.

4)残疾人健身示范点的建设问题是发展群众体育的基础,为残疾人健身营造良好的外部环境,需要不断完善健身示范点的管理、运行机制、服务模式和标准制定,厘清区域性、本土化的“残疾人健身示范点示范”问题,研究还需要应用多种研究方法进行调查分析,丰富研究的维度和视角.

5)“十三五”期间的三大重点任务中,康复体育关爱工程的相关论文极少,关注度欠佳,主要原因是中重度残疾人的调查难度大,经费支持及政策保障不容乐观,“十四五”期间如何提升政府购买康复体育的途径、力度,完善康复体育工程的建设,以期将康复体育进入社区和家庭的研究在理论上取得重大突破.

6)2020年是实现全面小康社会的收官之年,建设成为小康社会的进程中,社会文明、开放及包容程度得到明显提升.在全面建成小康社会后,倡导残疾人体育包容性计划和专项计划相结合的发展模式是时代大势,结合健康中国、体育强国目标要求,设计和实施新的包容性计划内容,倡导和鼓励各单项体育协会为残疾人群众体育提供专业服务.通过构建起残疾人体育包容发展的整体架构,进行专项发展计划,进一步改善健身示范点建设、社会体育指导员的培养、康复体育进家庭等问题.