分解法突破高考地理过程类试题

2021-03-31李兴防

李兴防

摘 要:文章以高考试题考查的必备知识、关键能力、学科素养、核心价值“四层”教学目标为中心,围绕基础性、综合性、应用性、创新性“四翼”考查要求,对地理过程类的地理试题从依时过程、预估过程、耦合过程三个角度进行剖析,并总结出答题规律,最后通过模拟题实践,层层深入,逐步提升,为高中教学提供参考。

关键词:分解法;地理;过程类;规律

高考地理过程类试题是指考查地理事物或现象发生、发展、演变的过程[1],强调地理事物和现象的时间、空间变化特征。这类试题属于动态考查地理事物或现象,理论性强,答案严谨、递进性强,一般难度较大。主要考查角度有三个:一是依时过程,即某地理事物或现象在一定的时间内发展、变化规律;二是预估过程,即根据某地理事物或现象过去、现在的特点预估未来可能发生的变化过程;三是耦合过程,即某地理事物在不同时间、空间上与地理环境其他要素的相互作用、相互影响。

一、试题呈现

(2020年高考全国Ⅰ卷文综测试题第37题)阅读图文材料,完成下列要求[2]。

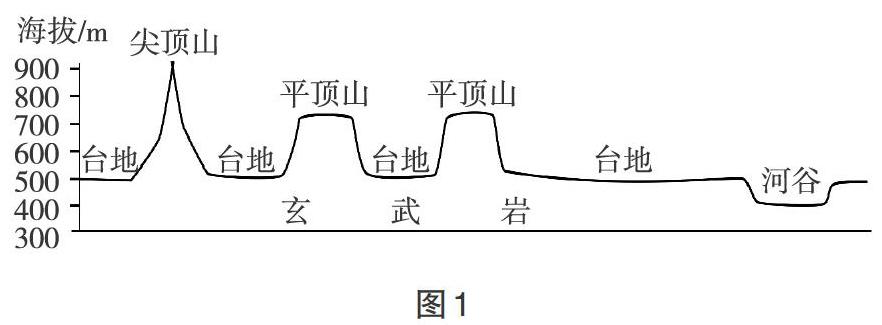

形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成平坦的地形单元。如图1所示,某海拔500米左右的玄武岩台地上,有较多海拔700米左右的玄武岩平顶山,及少量海拔900米左右的玄武岩尖顶山。调查发现,构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩分别形成于不同喷发时期。

(1)指出玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化。

(2)根据侵蚀程度,指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序,并说明判断理由。

(3)说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因。

二、解题技巧

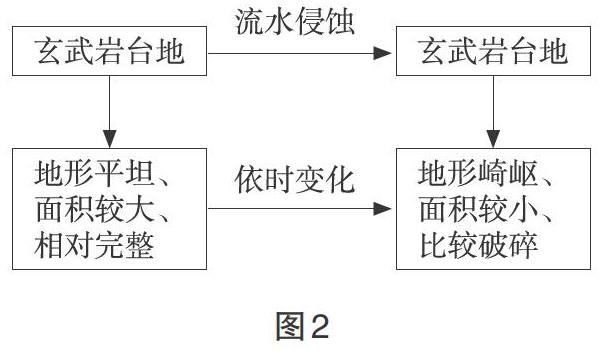

第(1)题,属于依时过程类,可分解成以下阶段进行分析:一是玄武岩台地形成后的特征——地形平坦、相对完整;二是外力流水侵蚀,开始侵蚀较小,随时间推移,侵蚀面越来越大,台地面积越来越小,才有了尖顶山、平顶山等地貌。思维导图如图2所示。

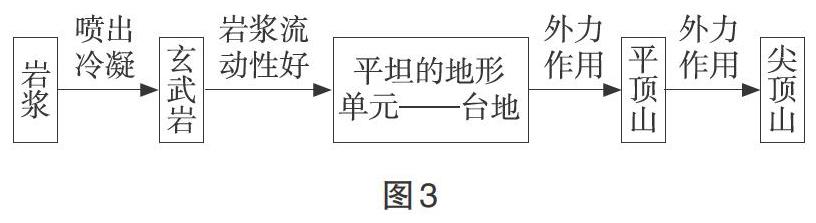

第(2)题,属于耦合过程類,该题打破常规认知,难度很大,一般认为地貌的形成过程是先内力、再外力,一是内力作用使地表变得高低不平,故内力作用被称为大自然的“塑造者”;二是在外力作用(如风化作用、流水作用、风力作用,冰川作用等)下发生破碎、搬运、堆积等变化,使地表趋于平坦,故外力作用被称为地表形态的“雕刻师”。但本题问的是“指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序”,可分解成两个阶段:一是岩浆形成的玄武岩地形单元,由于形成玄武岩的岩浆流动性好,喷出冷凝后,形成地形单元比较平坦;二是外力侵蚀下的玄武岩地理单元,形成的时间越早越容易被外力侵蚀得支离破碎、面积小,相反,形成的玄武岩地形单元越晚越完整,地形越平坦。思维导图如图3所示。因此,根据侵蚀程度可判断,构成尖顶山的玄武岩形成得最早,其次是构成平顶山的玄武岩,最后形成的是构成台地的玄武岩。

第(3)题,既有依时过程,又有耦合过程。可分解成两个阶段,一是早期岩浆形成的玄武岩台地在外力作用下形成山地(平顶山、尖顶山);二是后期岩浆形成的玄武岩未能完全覆盖残留山体(平顶山、尖顶山),形成新的台地。也就是说,玄武岩台地和其上的平顶山、尖顶山是在不同时期形成的。思维导图如图4所示。

参考答案:(1)台地被流水侵蚀、切割,起伏加大,面积变小 (2)形成的先后次序:构成尖顶山的玄武岩,构成平顶山的玄武岩、构成台地的玄武岩 理由:地貌侵蚀程度越严重,说明岩石暴露时间越长,形成时间越早。台地受侵蚀轻,构成台地的玄武岩形成时间最晚;平顶山保留台地的部分特征,构成平顶山的玄武岩形成时间较晚;尖顶山已经没有台地的特征,构成尖顶山的玄武岩形成时间最早 (3)早中期喷出的岩浆冷凝成玄武岩台地后,大部分被侵蚀,残留的部分为山体。最新(晚)一期喷出的岩浆未能完全覆盖残留山体,冷凝成玄武岩台地,其上仍保留了原有山体。

三、规律总结

(1)夯实基础,储备知识。牢固掌握地理基本概念、原理、规律,平时多关注《航拍中国》《寰宇地理》《探索发现》等电视节目,善于观察身边的事物,培养区域认知、综合思维、地理实践力等地理核心素养。

(2)依时顺序,分解过程。按照地理事物或现象的发生、发展、演变先后顺序,分解成几个重要的环节,抓住各环节的特点,用通顺的地理语言串联起来。如上题中第(1)题玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化,可按依时原则分解成两个阶段,起始阶段是内力作用喷出的岩浆形成平坦、完整的玄武岩地形单元,后期在外力作用如流水侵蚀、切割作用下形成崎岖、破碎、面积较小的台地或平顶山、尖顶山。

(3)由因索果,层层递进。从地理事物或现象形成的原因开始分析,探寻地理事物或现象的发展、变化过程。如上题第(2)题判断台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序,就要分析台地、平顶山、尖顶山形成的原因,首先,台地是流动的岩浆喷出冷凝后形成的平坦的地形单元,因此台地的玄武岩是最先形成的;其次,台地上的玄武岩在流水侵蚀、切割等外力作用下逐渐被侵蚀成支离破碎的地形单元,面积减小,形成平顶山;接下来流水等外力作用继续侵蚀、切割,形成面积更小的尖顶山。但问题设问的是图中呈现的构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后顺序,不是台地、平顶山、尖顶山的先后顺序,故抓住问题关键,水到渠成。

(4)过程宏观,特征微观。要按照求大同、存小异的原则,宏观划分地理事物或现象的发生、发展变化的主要阶段;再按照突出关键细节原则,微观分析各阶段地理事物或现象的特征。如上题中第(3)题说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因,首先要知道台地与平顶山、尖顶山的玄武岩不是同一时间形成的,故宏观上划分两个阶段,一是早期的岩浆形成的玄武岩台地在外力作用下形成平顶山、尖顶山;二是后期的岩浆又喷出形成台地,而原先的平顶山、尖顶山由于海拔较高没被掩埋。其次微观分析台地、平顶山、尖顶山的特征,这样就把地理过程按照时间先后顺序、因果关系用地理语言完整地表达出来了。

(5)转换形式,动态演示。对于难理解的地理事物或现象,要进行图文、图图转换,将复杂的地理事物或现象简单化,想象时空演变的动态过程。如上题对台地、平顶山、尖顶山形成先后顺序的理解,可转换成图5。对玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的理解可转换成图6。

四、牛刀小试

阅读图文材料,回答下列问题[3]。

研究表明,中生代末期我国南方地势整体东高西低,古长江各段尚未连接在一起,古川江与古金沙江在甲地汇合后往南流。至新生代,随着青藏高原隆起,我国东部地区岩石圈向海洋伸展、变薄。古川江流向改变并经乙地向东流,长江各段最终连接在一起,实现了大江东去。图7示意中生代末期古长江流域周边地理事物分布。

(1)从地壳运动的角度分析新生代以来古长江流域地势格局发生转变的原因。

(2)推测新生代古川江流向发生变化并经乙地向东流的地理过程。

解析:第(1)题,根据依时原则,分为两个阶段,第一阶段为中生代末期,我国南方地势整体东高西低,古长江各段尚未连接在一起,古川江与古金沙江在甲处南流;第二阶段至新生代,印度洋板块和亚欧板块碰撞挤压,地壳抬升,青藏高原逐渐隆起,使该区域西部地壳增厚,地势增岩石圈向海洋伸展变薄,使得该区域东部高原、山地陷落,地势降低,使我国地势呈三级阶梯的特征,形成西高东低的格局。第(2)题,根据依时过程,分解为三个阶段,第一阶段,由于亚欧板块与印度洋板塊不断挤压碰撞,地壳持续抬升,使云贵高原及青藏高原隆起,西部和南部地势逐渐增高,江南流受阻,最终改为向东北流;第二阶段青藏高原隆起使东部季风环流加强,夏季风来自海洋,暖湿气流从东向西,被逐渐抬升,降水增多,河流径流量增大;第三阶段东部地区地壳陷落,三大阶梯间落差大,河流下蚀作用加强,切穿巫山,最终实现了大江东流。

参考答案:(1)受板块碰撞影响,青藏高原隆起,该区域西部地壳增厚,地势增高;东部岩石圈向海洋伸展变薄,使得该区域东部高原、山地陷落,地势降低,形成总体西高东低的格局 (2)亚欧板块与印度洋板块碰撞使甲地以西地区地壳持续抬升隆起,古川江南流受阻,最终改向东北流;青藏高原隆起使东部季风环流加强,降水增多,河流水流增大;东部地区地壳陷落,高差增大,河流侵蚀作用加强;切穿巫山,最终东流。(因果关系叙述基本正确即可:西升,东降,河流侵蚀加强)。

参考文献:

[1] 李树珂.地理过程综合题的分析与描述[J].地理教学,2015(11):55-58+35.

[2] 2020年普通高等学校招生全国统一考试 文科综合能力测试Ⅰ[J].地理教学,2020(16):58-59+48.

[3] 杨达源,韩志勇,葛兆帅,等.金沙江石鼓—宜宾河段的贯通与深切地貌过程的研究[J].第四纪研究,2008(04):564-568.