初中生父母教养方式特征及其与学业成绩的关系

2021-03-31李宇鹏

李宇鹏

(北京化工大学 文法学院,北京 100029)

引 言

父母教养方式一直是发展心理学、教育心理学等学科关注的研究课题。关于父母教养方式的内涵,尽管不同的研究者对其表述不同,但对其本质的认识是基本一致的,即认为父母教养方式是指父母在抚养和教育子女中表现的一种相对稳定的态度和行为特征,它是父母传递给儿童的态度以及由父母的行为所表现出的情感气氛的集合体。[1-2]学业成绩是检验学生学习水平的重要指标之一,家长和社会对学生的学业成绩给予很大的关注。许多学者对影响学生学业成绩的因素进行了研究,发现父母的教养方式也是影响学生学业成绩的重要因素。如有研究者通过对父母教养方式和子女学业成绩的研究,发现教养方式对学生学业成绩有影响,且相关程度高[3]。有研究者通过对教养方式、自我价值感、学业成绩三者关系的研究得出两两之间显著相关,父母积极的教养方式与自我价值感、学业成绩呈正相关,消极的教养方式则与之呈负相关[4]。有研究者发现,父母教养方式对子女的阅读成绩有影响,且教养方式对低收入家庭孩子的影响远大于对高收入家庭孩子的影响[5]。还有研究者在对学优生和学困生父母教养方式、自我概念的对比研究中发现,学优生父母更倾向采用积极的教养方式,给予更多的情感关怀和理解,而较少釆用拒绝否认、惩罚严厉等教养方式[6]。

对于父母教养方式各维度的探究,以瑞典的C.Perris等人的研究为代表。他们对15种父母教养行为进行了全面而深入的调查,采用标准化的研究程序将父母教养方式分为管束、行为取向和归罪行为,情感温暖和鼓励行为,偏爱,过度保护四个维度,形成父母教养方式评价量表(EMBU)。考虑到中西方文化背景的差异,国内研究者岳冬梅对EMBU进行了中文版修订,将父亲的教养方式分为情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干涉,偏爱,拒绝、否认,过度保护六个维度;将母亲教养方式分为情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干涉,偏爱,拒绝、否认五个维度[7]。该修订问卷在中国父母教养方式的研究中得到了大量运用,本研究即采用岳冬梅关于父母教养方式的分类。

具体来讲,本研究拟实现以下研究目标:(1)初中生父母教养方式基本特征分析:考察父母教养方式各因子水平的基本情况,比较各因子的差异。(2)初中生父母教养方式在人口学变量上的差异比较:考察不同性别、不同学历以及城乡学生父母教养方式的差异。(3)父母教养方式与学业成绩的关系探讨:考察父母教养方式与学业成绩的相关性,父母教养方式对学生学业成绩的预测,以及不同学业成绩水平学生的父母教养方式的差异。

一、研究方法与过程

(一)研究方法

1.研究对象。以L市四所初级中学的学生为被试,其中两所城市初级中学、两所农村初级中学,釆用整群抽样的研究方法,共发放400份问卷,回收问卷371份。我们在问卷的基本信息中设计了关于学生“成长过程中,大部分时间跟谁在一起生活”这一题目,对没有选择“跟父母一起生活”的48名被试的问卷予以排除,另有6份因为基本信息填写有误无法编号而被作为无效问卷,最终获得有效问卷317份,有效率为85.44%。在317名被试中,男生158人,女生155人,4人性别信息不详;乡村学生130人,城市183人,4人区域信息不详;被试平均年龄14.69岁。

2.研究工具。关于父母教养方式的测量,本研究采用由瑞典Umea大学精神医学系C.Perris等人共同编制、岳冬梅等人修订的父母教养方式评价量表(EMBU)。量表有66个题目。其中,父亲的教养方式有58个题目,分为六个因子:情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干涉,偏爱,拒绝、否认,过度保护。母亲的教养方式有57个题目,分为五个因子:情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干涉,偏爱,拒绝、否认。采用李克特4点量表计分,从“从不”到“总是”。在本研究中,父亲和母亲教养方式的内部一致性系数分别为0.81、0.82,分半信度分别为0.80、0.82。对于学生学业成绩的评定,使用了最近两次期末总成绩的平均分,以班级为单位进行了标准化处理。

(二)研究过程

以班级为单位进行集体施测,由研究者或班主任担任主试。学生完成问卷大约30分钟,完成后统一收回。此外,研究者通过班主任收集全班最近两次期末考试的成绩单。在数据处理与分析方面,采用SPSS 16.0统计软件进行t检验、单因素方差分析、多因素方差分析、相关分析和回归分析。

二、研究结果与分析

(一)父母教养方式基本特征

1.父母教养方式不同因子水平的比较。如表1所示,通过对父母教养方式不同因子水平的比较发现,初中生的父亲,情感温暖因子的得分远高于其他各因子,接下来依次是父亲过度保护、偏爱、过分干涉、拒绝否认、惩罚严厉;初中生的母亲,情感温暖因子的得分也远高于其他各因子,接下来依次是母亲过分干涉、偏爱、拒绝否认、惩罚严厉。

表1 父母亲各因子得分

2.各因子父母教养方式差异的比较。如表2所示,对父母教养方式的各因子进行配对样本t检验发现,父亲和母亲的教养方式在情感温暖、惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等五个维度上均存在显著差异。其中,母亲的情感温暖、过分干涉、偏爱、拒绝否认水平均显著高于父亲,但其惩罚严厉水平低于父亲。

表2 各因子父母教养方式差异的比较

(二)父母教养方式在人口学变量上的差异

1.不同性别学生的差异。通过独立样本t检验,发现父亲教养方式对不同性别的学生在惩罚严厉、过分干涉、拒绝否认等三个维度上存在显著差异,父亲对男生的惩罚严厉、过分干涉、拒绝否认水平均高于女生。在情感温暖、偏爱、过度保护等三个维度上不存在显著差异。通过独立样本t检验,发现母亲教养方式对不同性别的学生在过分干涉维度上存在显著差异,母亲对男生的过分干涉水平要高于女生;在偏爱维度上存在边缘性显著差异,母亲对男生的偏爱水平要高于女生;在情感温暖、惩罚严厉、拒绝否认等三个维度上不存在显著差异。

2.不同学历父母教养方式的差异。(1)不同学历父亲教养方式的差异。如表3所示,不同学历父亲的情感温暖、过度保护水平有显著差异,但惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等水平不存在显著差异。进一步比较发现,在父亲情感温暖因子上,初中以下学历的父亲情感温暖水平显著低于高中、大学、研究生学历的父亲;初中学历的父亲情感温暖水平显著低于高中、大学、研究生学历的父亲。在父亲过度保护因子上,初中以下学历的父亲过度保护水平显著低于初中学历的父亲;初中学历的父亲过度保护水平显著高于高中和大学学历的父亲;初中学历的父亲与研究生学历的父亲存在边缘性显著差异,且初中学历的父亲过度保护水平高于研究生学历的父亲。

表3 不同学历父亲教养方式的差异

(2)不同学历母亲教养方式的差异。用单因素方差分析对不同学历母亲的教养方式进行差异性检验,结果如表4所示。不同学历母亲的情感温暖水平存在显著差异,但惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等水平无显著差异。进一步事后检验发现,母亲的教养方式在情感温暖因子上,初中以下学历的母亲情感温暖水平显著低于高中、大学、研究生学历的母亲;初中学历的母亲情感温暖水平显著低于大学和研究生学历的母亲;高中学历的母亲情感温暖水平显著低于研究生学历的母亲。

表4 不同学历母亲教养方式的差异

3.城乡父母教养方式的差异。(1)城乡父亲教养方式的差异。以性别和城乡为自变量,以父亲教养方式的各维度为因变量进行多因素方差分析。结果发现,对于父亲惩罚严厉,性别的主效应显著,父亲对男生的惩罚严厉水平显著高于女生,F(1,311)=5.43,p=0.02;城乡的主效应、性别和城乡的交互作用均不显著,即城市和乡村父亲对学生的惩罚严厉程度相当,且父亲对男生和女生的惩罚严厉情况不因城市和乡村的不同而不同。对于父亲偏爱而言,城乡和性别的主效应均不显著,但二者的交互作用显著,进一步简单效应检验发现,乡村父亲对男生的偏爱水平极其显著地高于女生(t=3.06,p=0.003),城市父亲对男生和女生的偏爱水平不存在显著差异(t=-0.77,p=0.45),详见图1。对于父亲拒绝否认,性别的主效应显著,父亲对男生的拒绝否认水平显著高于女生,F(1,310)=5.10,p=0.03;城乡的主效应、性别和城乡的交互作用均不显著,即城市和乡村父亲对学生的拒绝否认程度相当,且父亲对男生和女生的拒绝否认情况不因城市和乡村的不同而不同。对于父亲过度保护,城乡和性别的主效应显著,乡村的父亲对学生的过度保护水平要高于城市的父亲,F(1,313)=3.87,p=0.05;父亲对男生的过度保护水平显著高于女生,F(1,311)=4.18,p=0.04。城乡的交互作用不显著,即父亲对男生和女生的过度保护不因城市和乡村的不同而不同。

图1 父亲偏爱城乡和性别的交互作用

对父亲情感温暖、过分干涉而言,性别主效应、城乡主效应、性别和城乡的交互作用均不显著。

(2)城乡母亲教养方式的差异。以性别和城乡为自变量,以母亲教养方式的各维度为因变量进行多因素方差分析。结果发现,对于母亲情感温暖,城乡的主效应显著,城市的母亲对学生的情感温暖水平要高于乡村的母亲,F(1,313)=4.50,p=0.05;性别的主效应、性别和城乡的交互作用均不显著,即母亲对男生和女生的情感温暖程度相当,且母亲对男生和女生的情感温暖情况不因城市和乡村的不同而不同。对于母亲过分干涉和偏爱而言,性别的主效应显著,母亲对男生的过分干涉、偏爱水平显著高于女生,F(1,313)过分干涉=4.92,p=0.03;F(1,313)偏爱=4.01,p=0.05。对于母亲干涉和偏爱,城乡的主效应、性别和城乡的交互作用均不显著,即城市和乡村母亲对学生的过分干涉、偏爱程度相当,且母亲对男生和女生的过分干涉、偏爱情况不因城市和乡村的不同而不同。对母亲惩罚严厉、拒绝否认而言,性别主效应、城乡主效应、性别和城乡的交互作用均不显著。

(三)父母教养方式与学业成绩的关系

1.父母教养方式与学业成绩的相关性。对父母教养方式各维度与学生学习成绩进行相关分析。由表5可知,父亲和母亲的情感温暖水平均与学生的学业成绩存在极其显著的正相关,母亲的拒绝否认水平与学生的学业成绩存在显著的负相关,父亲的过度保护水平与学生的学业成绩存在显著的负相关,父母的惩罚严厉、过分干涉、偏爱水平及父亲的拒绝否认水平与学生的学业成绩水平无显著相关。

表5 父母教养方式与学业成绩的相关

2.学业成绩对父母教养方式的回归。以父亲情感温暖、惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认、过度保护等6个因子得分为自变量,以学生学习成绩的标准分为因变量,进行标准回归分析(Enter法)。由表6可知,父亲的教养方式对学生的学习成绩具有极其显著的预测作用,能够解释学习成绩总变异的9%。具体而言,父亲情感温暖、惩罚严厉能够显著正向预测学生的学习成绩,过度保护显著负向预测学生的学习成绩,预测力度从大到小依次为父亲情感温暖、过度保护、惩罚严厉。父亲过分干涉、偏爱和拒绝否认不能显著预测学生的学习成绩。

表6 学业成绩对父亲教养方式的回归

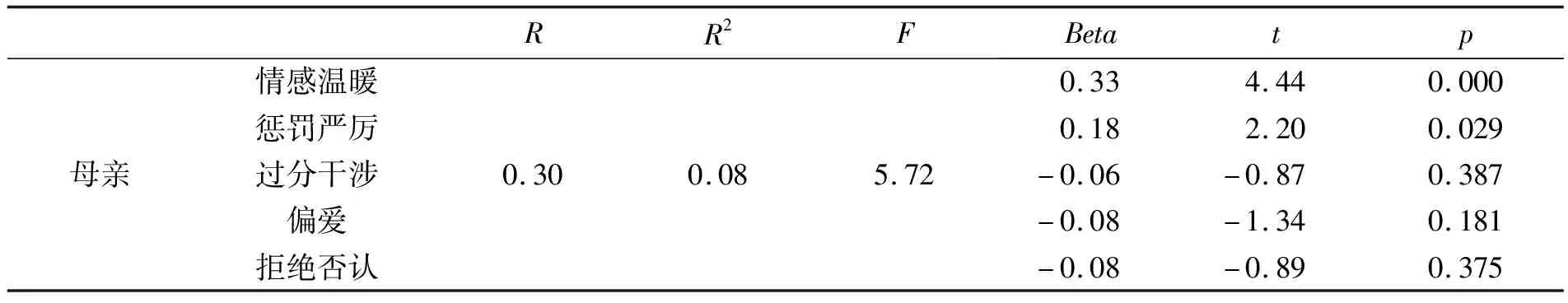

以母亲情感温暖、惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等5个因子得分为自变量,以学生学习成绩的标准分为因变量,进行标准回归分析(Enter法)。由表7可知,母亲的教养方式同样对学生的学习成绩具有极其显著的预测作用,能够解释学习成绩总变异的8%。具体而言,母亲情感温暖、惩罚严厉能够显著正向预测学生的学习成绩,母亲过分干涉、偏爱、拒绝否认不能显著预测学生的学习成绩。

表7 学业成绩对母亲教养方式的回归

3.不同学业成绩水平学生的父母教养方式差异。用单因素方差分析对不同学业成绩水平学生的父母教养方式进行差异性检验。

由表8可知,不同学业成绩水平学生的父亲在情感温暖、惩罚严厉、过度保护上有显著差异,在过分干涉、偏爱、拒绝否认等维度上不存在显著差异。进一步事后检验发现,在父亲情感温暖因子上,低学习水平的学生和中等学习水平的学生无显著差异,低学习水平学生的父亲情感温暖水平显著低于高学习水平学生的父亲,中等学习水平学生的父亲情感温暖水平显著低于高学习水平学生的父亲。在父亲惩罚严厉因子上,低学习水平的学生和中、高学习水平的学生均无显著差异,但中等学习水平学生的父亲惩罚严厉水平显著高于高学习水平学生的父亲。在父亲过度保护因子上,低学习水平学生的父亲过度保护水平显著高于中、高学习水平学生的父亲,中等学习水平学生的父亲过度保护水平显著高于高学习水平学生的父亲。

表8 不同学业成绩水平学生的父亲教养方式差异

用单因素方差分析对不同学业成绩水平学生的母亲教养方式进行差异性检验。由表9可知,不同学业成绩水平学生的母亲只在情感温暖方面有显著差异,在惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等维度上不存在显著差异。进一步事后检验发现,在母亲情感温暖因子上,低学习水平学生的母亲情感温暖水平显著低于中、高学习水平学生的母亲;中等学习水平的学生和高学习水平的学生存在边缘显著差异,且中等学习水平学生的母亲情感温暖水平低于高学习水平学生的母亲。

表9 不同学业成绩水平学生的母亲教养方式差异

三、讨论与结论

对父母教养方式各因子水平的基本情况研究发现,初中生父母亲的情感温暖因子的得分要远高于其他各因子。对于父亲而言,接下来由高到低依次是过度保护、偏爱、过分干涉、拒绝否认、惩罚严厉;对于母亲而言,接下来依次是母亲过分干涉、偏爱、拒绝否认、惩罚严厉。这一结果表明,初中生父母的教养方式中,情感温暖占重要地位,父亲的过度保护、母亲的过分干涉现象也比较突出,而父母的惩罚严厉、拒绝否认现象都相对不明显。这一结果可以从独生子女、现代观念等方面进行解释。

通过对各因子父母教养方式差异的比较发现,父亲和母亲的教养方式在情感温暖、惩罚严厉、过分干涉、偏爱、拒绝否认等五个维度上均存在显著差异。其中,母亲的情感温暖、过分干涉、偏爱、拒绝否认水平均显著高于父亲,但其惩罚严厉水平低于父亲。这与谷丹等人的研究结论不一致,他们认为,在父母教养方式的各个因子上,性别差异并不是很显著。只有父亲惩罚严厉这一项存在着显著的性别差异,男生在这一项上的得分显著高于女生。[8]这一结果表明,初中生父亲与母亲的教养方式有很大不同,相比父亲而言,母亲给予孩子更多的情感温暖和偏爱,同时也更多地干涉孩子,而父亲对孩子更加严厉,这也与我们日常认识中关于“严父慈母”的刻板印象相符合。

对不同性别学生的父母教养方式差异进行比较发现,对不同性别的学生,父母亲在过分干涉因子上都存在显著差异。父母亲对男生的过分干涉水平均高于女生,此外,父亲对男生的惩罚严厉和拒绝否认水平均显著高于女生。这与刘杏瑶等人的研究结论相一致,他们认为父亲对初中生的教养上,对待男孩采用更多的惩罚、干涉、拒绝否认等消极的教养方式,而对待女孩较少使用消极教养[9]。

另外,不同受教育水平的父母亲在教养方式上也有显著差异,这与王秋英等人的研究结果相一致,他们认为父母所接受的教育程度会显著影响他们对孩子的教养方式,拥有较高教育水平的父母往往会倾向于采用更为积极的教育方式[10]。比较发现,初中生父母亲基本呈现学历越高,情感温暖程度越高的现象。但初中学历和初中以下学历的父母在情感温暖水平上无明显差异,高中学历的父母和大学学历的父母无明显差异。

从城乡父母教养方式的差异比较来看,在父亲过度保护维度上,城乡主效应显著,乡村的父亲对学生的过度保护水平要高于城市的父亲,但城乡与性别的交互作用不显著。对父亲情感温暖、过分干涉而言,性别主效应、城乡主效应、性别和城乡的交互作用均不显著。在母亲的情感温暖维度上,城乡的主效应显著,城市的母亲对学生的情感温暖水平要高于乡村的母亲,性别的主效应、性别和城乡的交互作用均不显著。该结论与刘杏瑶等人的研究结论不一致,他们认为父母教养方式中的父母情感温暖与偏爱的得分均具有显著性,农村父母教养方式的以上因子得分均显著低于城市父母该因子得分[9]。结果表明,乡村的父亲比城市的父亲给予孩子更多的过度保护;在惩罚严厉维度上,父亲对男生和女生的惩罚严厉情况不因城市和乡村的不同而发生变化;在母亲情感温暖方面,无论城市还是乡村,母亲都给予孩子很好的情感温暖。

对父母教养方式与学业成绩的相关分析发现,父亲和母亲的情感温暖水平均与学生的学业成绩存在极其显著的正相关,母亲的拒绝否认水平与学生的学业成绩存在显著的负相关,父亲的过度保护水平与学生的学业成绩存在显著的负相关。该结论与赵静波等人的研究结论相一致,他们认为父母亲拒绝、否认和父亲的过分干涉与子女学业成绩显著负相关;母亲的理解与学业成绩正相关[11]。结果表明,父母情感温暖有利于学生学业成绩的提高,而母亲对孩子的拒绝否认以及父亲对孩子的过度保护都不利于孩子的学业,因此,在孩子的教育中,父母应该给予孩子更多的情感温暖。

学业成绩对父母教养方式的回归发现,父亲和母亲的教养方式均对学生的学习成绩具有极其显著的预测作用,其中,父亲与母亲的情感温暖、惩罚严厉均能够显著正向预测学生的学习成绩,而父亲过度保护则显著负向预测学生的学习成绩。这一结果表明,父亲和母亲的教养方式能够对孩子的学业成绩产生重要的影响,如果父母既能给予孩子足够的情感温暖,又能够对孩子严格要求,则孩子的学业成绩就可能越高,而如果父亲给予孩子的过度保护越多,则孩子的学业水平有可能越低。