能量器械与切割缝合器在肺部小结节肺段切除术的应用对比研究

2021-03-31陈刚汪方清阮卫民胡卫建陈胜汪金钱

陈刚 汪方清 阮卫民 胡卫建 陈胜 汪金钱

在公众体检日益普及、CT成像技术不断发展背景下,肺部小结节的检出率增加,且更多的微小肺癌在早期被筛查出。目前胸腔镜肺段切除术为主成为临床首选方案,但该手术技术难度大、要求高,其中段间平面的分离和处理是至关重要的环节[1],以往研究报道中[2-3]多选择直线切割缝合器(机械切割),而目前临床上超声刀(能量器械)在应用中被指出具有良好止血功能及处理效果[4],但报道较少,同时关于二者的对比研究尚无。基于此,本研究拟对比分析能量器械及机械切割在胸腔镜肺段切除术中分离段间平面的应用效果,验证其应用安全性,为临床手术选择提供依据。现报告如下。

资料与方法

一、一般资料

选取2018年3月至2020年3月在本院行胸腔镜肺段切除术治疗肺部小结节的92例患者为研究对象。纳入标准:① 年龄35~70岁,性别不限;② 具有肺段切除手术指征[5];③ 病灶直径≤2 cm;④ 单病灶,接受单肺段切除术;⑤ CT未提示肺气肿、支扩表现;⑥ 患者接受手术,充分知情并签署同意书。排除标准:① 非完全胸腔镜完成的病例;② 非肺段切除的病例;③ 既往放化疗史;④ 既往胸部手术史;⑤ 凝血功能障碍;⑥ 合并影响手术效果和术后恢复的严重躯体疾病。根据术中分离肺段间平面的方式差异分为超声刀组(48例)和机械切割组(44例)。

二、手术方法

患者全麻,双腔支气管插管,健侧单肺通气。结合术前薄层CT增强影像扫描,明确肺段解剖结构,观察结节所处肺段、肺段血管分布、支气管走形等,确定靶肺段;并与术中触诊结合定位肺部结节病灶。依据肺段解剖位,以第7肋间腋后线1.5 cm切口做观察孔,将30度胸腔镜置入;对第5肋间腋前线行一3 cm切口,为操作孔;上叶、下叶肺段切除依次选择操作孔及观察孔略往上行、适当下移;不行肋骨撑开,实施单操作孔手术。先处理相应的肺段动脉、肺段静脉分支,1号丝线结扎,超声刀组通过超声刀离断,机械切割组通过直线切割缝合器切断;游离阻断确认后,再分离段支气管。采用鼓肺瘪肺法[6]确定肺段间平面,超声刀组应用超声刀(快凝模式、能量等级5)分离段间平面,肺段间残面均匀喷涂生物蛋白胶;机械切割组应用一次性内镜用直线切割缝合器(4.8 mm钉高钉仓)切断分离段间平面,段间残面均匀喷涂生物蛋白胶。确定无活动性出血后,经观察孔置入28F胸腔引流管1根连接数字化胸引瓶,逐层缝合,术毕。

术后处理:术后1~3 d均给予自控镇痛(连硬外);所有患者清醒拔管后均转至医院普通病房。胸管拔除指征:胸腔引流量在拔管前24 h低于150 mL,肺复张情况良好,无漏气。

三、观察指标

比较两组术中出血量、手术时间、术后引流量(术后3 d的总引流量)、引流管留置时间、术后并发症(局部肺不张、肺部感染等)、术后住院时间、手术花费、肺功能指标[用力肺活量(FVC)、最大通气量(MVV)、第一秒用力呼气量(FEV1)]水平变化(术后1个月vs术前)。

四、统计学分析

结 果

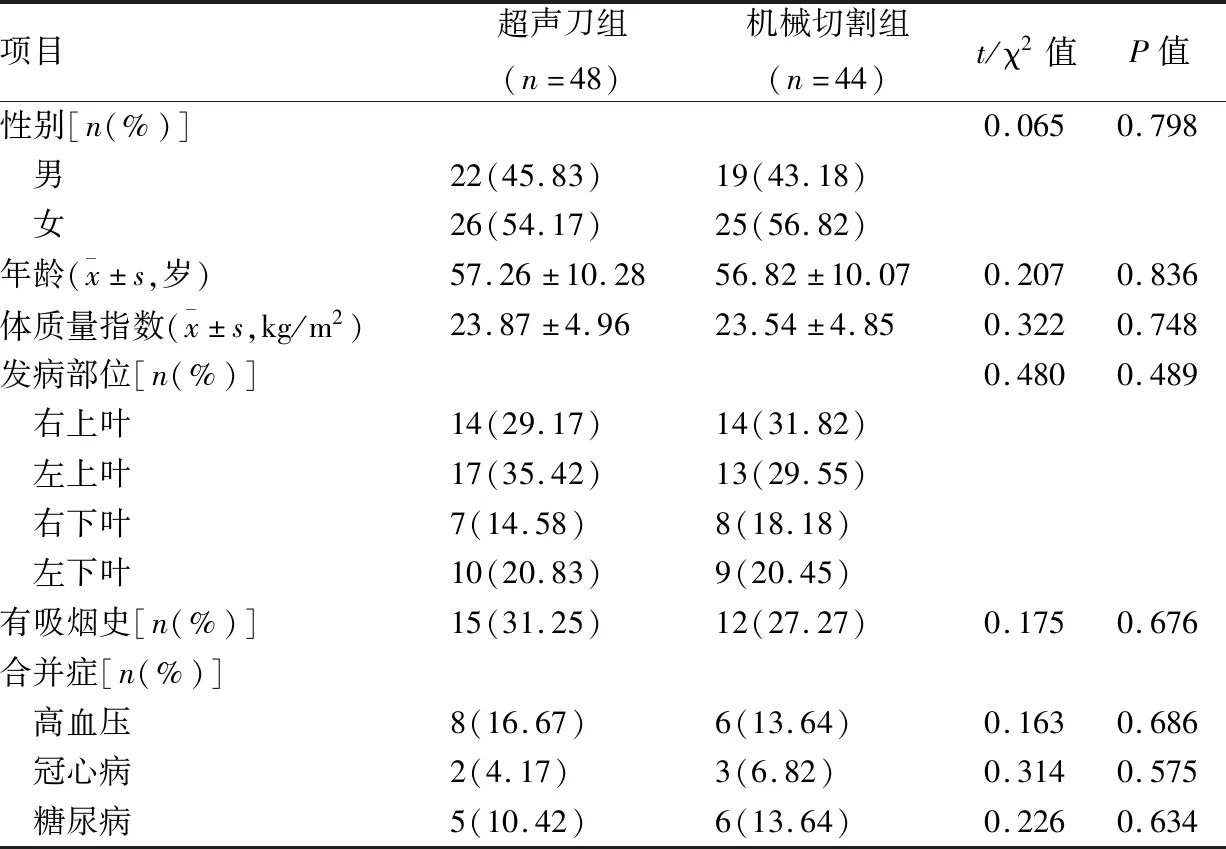

一、 两组基线资料比较

两组基线资料(发病部位、体质量指数、合并症等)比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性(见表1)。肺段切除术中超声刀组右肺上叶前段切除4例,右肺上叶后段切除6例,右肺上叶尖段切除4例,左肺上叶舌段切除9例,左肺上叶后段切除5例,左肺上叶尖后段切除3例,右肺下叶背段切除4例,右肺下叶基底段切除3例,左肺下叶基底段切除4例,左肺下叶背段切除6例;机械切割组右肺上叶前段切除4例,右肺上叶后段切除7例,右肺上叶尖段切除3例,左肺上叶舌段切除7例,左肺上叶后段切除4例,左肺上叶尖后段切除2例,右肺下叶背段切除5例,右肺下叶基底段切除3例,左肺下叶基底段切除3例,左肺下叶背段切除6例。

表1 基线资料比较

二、两组术中及术后指标比较

机械切割组术中出血量、手术时间低于超声刀组,超声刀组手术花费低于机械切割组,差异有统计学意义(P<0.05);而术后引流量、引流管留置时间、术后住院时间在两组中比较,均差异无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

表2 两组术中及术后指标比较

三、两组肺功能变化比较

术前,FVC、MVV、FEV1在两组中的对比,均差异无统计学意义(P>0.05)。术后1个月,两组FVC、MVV、FEV1降低(均P<0.05),但超声刀组FVC、MVV、FEV1均高于机械切割组,差异有统计学意义(P<0.05)(见表3)。

表3 两组肺功能变化比较

四、两组并发症比较

超声刀组并发症率(10.42%)与机械切割组(6.82%)比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表4)。

表4 两组并发症比较 [n(%)]

五、典型病例

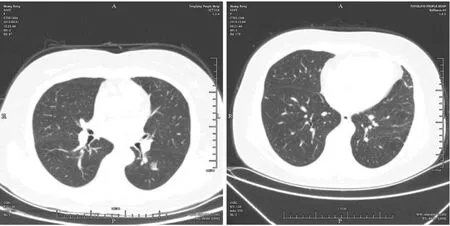

患者影像学表现(见图1~3)。

图1 患者60岁,肺部小结节,术前CT(左图)提示病位为右肺下叶背段,接受肺段切除术(超声刀分离段间平面),右肺下叶背段术后3个月影像表现见右图。

图2 患者52岁,肺部小结节,术前CT(左图)提示病位在左肺上叶尖后段,接受肺段切除术(切割缝合器分离段间平面),左肺上叶尖后段术后3个月影像表现见右图。

图3 患者54岁,肺部小结节,术前CT(左图)提示病位在左肺下叶背段,接受肺段切除术(超声刀分离段间平面),左肺下叶背段术后3个月影像表现见右图。

讨 论

胸腔镜下手术治疗肺部结节早已被纳入美国国家综合癌症网络(NCCN)肺癌早期手术指南中,大量研究[7-9]也证实肺段切除术能够提高早期疗效,彻底切除病灶同时可最大限度保留肺组织,满足术后肺功能储备,符合现代微创理念。该手术解剖性切除(靶肺段血管、支气管等)是保留肺功能的关键,而肺段间平面准确分离、段间静脉的精准处理,是解剖性切除的关键技术[10]。

目前段间平面分离手段有切割缝合器、超声刀、电刀等。也有国外学者[11]应用电钩处理,花费少,操作便捷,但创面表层的焦痂不仅干扰手术视野,而且不利于肺复张。国内刘海波等[12]对比电刀与切割缝合器发现二者处理效果及安全性相当。本研究对比显示:机械切割组手术时间、术中出血量为低于超声刀组,超声刀组手术花费低于机械切割组。提示两种方式各有优劣,究其原因为:①切割缝合器分离段间平面的过程能够同时完成对残面的闭合[13],操作简单、快捷方便,尤其具备一定经验的医生在微创技术与器械进步条件下更能够迅速准确分离缝合,能减少手术时间;而超声刀的应用,是转电能为机械能而形成的切力,操作要求更加精细,技术更复杂,难度更大,尤其对于段间分界不平直的患者,处理过程更复杂,手术耗时增加[14]。②缝合钉闭合相对确切、牢固、细密,可减少术中出血;而超声刀处理虽然通过高频振动能量可止血,但创面大、相对渗血多,增加了术中出血量,本组病例均给予段间残面生物蛋白胶喷涂,以进行手术创面止血,提供保护性。③切割缝合器费用高,有研究指出能量器械相比机械分离能够减少患者手术花费[15]。故可视患者具体情况及倾向进行选择。

切割缝合器钉仓不宜随意弯曲,在处理不平直的段间平面时,一般需要多切除正常组织以确保满足正常的安全范围,这方面相对劣于超声刀高精细化处理中的“适形”。且资料显示:钉仓闭合太紧密会造成肺组织皱缩,影响肺复张[16]。此外,机械切割分离易损及段间静脉,影响肺组织静脉回流[17]。以上也是本研究超声刀组术后1个月FVC、MVV、FEV1高于机械切割组的原因。提示超声刀处理更有助于肺功能保留。切割缝合器缝合钉闭合相对牢固、确切、细密,一定程度消除了术者对肺残面术后漏气的疑虑,本次切割缝合器组未发生术后肺漏气病例;但超声刀组发生2例漏气,考虑主要与超声刀对残面相对较弱的闭合作用有关。该2例漏气患者术后持续漏气的时间>6 d,留置胸腔引流(分别8 d、9 d)后肺漏气停止,肺复张良好。故对于肺漏气,除了应手术精细分离操作与细致缝合外,还应加强胸腔引流的管理,以早期发现并降低肺漏气发生率。超声刀操作过程还需注意:夹持组织应以刀头的前2/3完成,避免对大片肺实质进行抓持引起的误伤;分离段间裂应先闭合刀头,通过反作用力,分离结缔组织,这有利于辨识解剖结果;处理血管时应先开放刀头,以尖端进入血管鞘深部,轻摆分离血管壁、血管鞘,以满足段间血管显露和保护。

综上所述,两种方式各有优劣,临床可综合患者具体情况进行选择。本研究不足的方面在于样本量不大、对术后肺功能缺乏延长随访时间的观察,故日后还将增加样本量,进行长期随访的研究予以检验。