面向知识建构的课堂对话规律探析

2021-03-30宋宇邬宝娴郝天永

宋宇 邬宝娴 郝天永

[摘 要] 发展课堂对话是推进课堂教学改革的重要体现,也是进行知识建构的有效途径,对提升学生综合素养和关键能力具有重要意义。为对课堂对话的过程性规律进行解析,文章创设了面向知识建构的课堂对话编码体系,借助人工编码与机器学习相结合的方法对255节中小学课堂进行话语分析,采用关联规则挖掘等方法对课堂对话的演进序列进行分析,发现:第一,中小学课堂形成了“以基础知识类对话为基础、多元对话组合推进”的对话模式;第二,不同科目的对话演进规律区分明显,数学和科学科目体现了问题探究的特征;第三,高质量的课堂对话多经历知识习得—观点表达—阐释分析—综合提炼—迁移创新五个阶段,以螺旋式结构延展上升,发挥了知识建构的作用。研究对增强对话的有效性和提升课堂教学质量具有借鉴作用。

[关键词] 课堂对话; 知识建构; 演进规律; 序列挖掘

[中圖分类号] G434 [文献标志码] A

一、问题的提出

习近平总书记在全国教育大会上提出,建设更高水平的德智体美劳全面发展的人才培养体系是加快推进教育现代化、建设教育强国的要求。为了更好地践行这一要求,培养学生具有符合时代需要的知识与能力,抓好课堂是关键,课堂是教学的主战场,课堂转型是学校改革的核心。课堂对话是新型教学方式的主要体现,是提升学生综合素养、认知能力和思维品质的重要抓手。这一研究领域兴起于20世纪70年代,在国际上受到广泛关注,维果茨基所提出的社会文化理论是课堂对话研究的重要理论基础,该理论强调认知能力是通过在社会文化环境中的互动而得到发展的[1]。课堂对话是指师生或生生之间围绕教育教学目标的实现,形成彼此间良性的互动和语言交流活动[2]。Howe和Abedin[3]通过梳理近40年以来相关领域的研究,将“课堂对话”界定为课堂教学中由某个个体提出问题或发起对话,同时,至少有一个个体进行回应的交流过程。教师和学生之间通过倾听、言说、互动等达到对话主体间的理解,建构新的意义,促进自我生成并最终实现教学育人的目的,对话教学是尊重主体性、实现创造性、追求人性化的体现[4]。对话一般以问题为起点,以问题表征和问题探讨为指向,发起—回应—反馈是对话遵循的常见模式[5]。然而,追求高频的问答次数并不是发展课堂对话的关键所在,提升对话质量和水平才是核心要义。Alexander[6]指出高质量的课堂对话应具备五大属性,即集体性、互惠性、支持性、建构性和目的性。Howe等[7]发现高水平的对话应体现在对知识的阐释、对问题的分析、对信息的归纳以及对自我认知的反思。

课堂对话以知识建构为目的。知识建构强调以学习者为中心,开展建构性学习,学生在群体合作中协商讨论、交流观点、解决问题,并为群体创造有价值的知识[8]。知识建构概念的产生源于社会建构主义理论的发展,该理论认为意义的建构是学习者/参与者之间通过对话与交流的协商过程, 学习本质上是一种社会性对话和交流的过程,而这种对话交流在学习共同体中最为有效[9]。传统的课堂教学多以知识传授为主要方式,通过模式化、程序化的教学将知识灌输给学生,这种教学方式以行为主义理论为基础,虽然便于实施监测、短期内也易见成效,但是造成了学习过程的浅表化、碎片化等问题,学生主动性缺乏,重视记忆做题而忽视思维的培养与实际问题的解决。为此,倡导以知识建构为目标的课堂教学改革具有极大的必要性,建构主义理论主张知识不是被动接受的,而是学习主体在与他人以及客观世界的对话和交流中建立、生成的[10]。以知识建构为中心的课堂强调建立学习共同体,增进学生间的合作与交流,通过讨论不断钻研、深化理解,培养学生的创新精神和解决问题的能力[11]。通过对话和协作,学习者的思维与智慧可以被整个群体所共享,学生更容易获得发现的乐趣、探索的愉悦和取得学习成果后的自我效能感,所建构的知识也具有系统性和深入性。从知识传授到知识建构的转变体现了深化课堂改革的内在要求,有助于发展学生高阶思维、提升综合素养。

课堂对话是进行知识建构的有效途径,知识建构的水平是检验对话质量和效能的重要标准,推进两者之间的融合分析具有重要意义。以往已有研究对两者之间的关系展开分析,例如,Zhao和Chan[12]采用质性研究的方法探究课堂对话与知识建构之间的关联,为课堂对话进行编码,赋予其知识建构的功能,编码包括问题解决、增强理解、提问与探究、分析阐释、自我反思。邵发仙等[13]对课堂对话进行人工编码,在此基础上针对科学课上的论证话语进行序列分析,展现了课堂对话影响科学推理水平的过程。这些研究为了解两者之间的关系提供了有价值的成果,但当前研究还存在以下几个方面的不足,第一,质性研究以及人工编码难以对大量的课堂数据进行处理,多选用几节或数十节课进行研究,无法有效掌握课堂互动的模式与规律。第二,研究多采用描述性统计的方法和静态的关系分析,这些方法能够发现某类对话与知识建构的某些维度存在显著相关,但是难以呈现课堂教学与知识建构的过程,也难以对长时段的课堂对话进行规律挖掘。针对以上挑战,本研究将采用机器学习、关联规则挖掘等方法探索面向知识建构的课堂对话规律,呈现语言背后的思维指向和认知功能,探究多声对话的知识建构过程,分析何以在互动过程中推进思考和建构知识,追踪知识链条的搭建过程。

二、研究方法

(一)数据来源

本研究所选用的课堂数据来源于国家教育资源公共服务平台(http://www.eduyun.cn),平台汇集了全国中小学的优质课程和课堂教学资源,涵盖多学科、多地区和多学段,教师多以自愿的原则借助智能录播系统录制课堂教学过程并上传到平台,该平台是提升教师专业素养和教学能力的重要渠道。本研究共选取255节中小学阶段的部级优秀课,涵盖数学、语文、科学/物理三门学科(科学课的数据来源于小学课堂,物理课的数据来源于初中课堂),其中数学87节(34.2%)、语文83节(32.5%)、科学/物理85节(33.3%),共转录10200分钟的课堂教学视频,形成32385条课堂对话数据。

(二)课堂对话编码与自动序列标注

编码是话语分析的重要方法,是在理论模型基础上将复杂的教学过程条理化、定量化的关键步骤,编码展现的是研究者对相关资料进行区分、概括和提炼的过程。创建编码体系是保障课堂教学研究科学性、操作性、可比较的核心步骤。本研究以剑桥大学团队所创设的课堂对话编码体系Scheme for Educational Dialogue Analysis[14]以及香港大学团队所提出的知识建构框架Knowledge Building System[9]为依据,提出了面向知识建构的课堂对话编码体系,为话语类别赋予知识建构的内涵。该体系包含基础知识(标准化知识、常识性知识、复述前人知识)、个体表达(个人经历、个人想象、个人看法)、分析(评价、解释、阐明)、归纳(比较、联系、总结)、推理与迁移、回应与拓展、认同、质疑、指導九大类,其中前六类对话还会进一步区分问题与回应两种形式。“基础知识”类对话的知识建构功能为帮助学生获得信息、概念、基础知识、事实,学习基本方法和基本规则;“个体表达”类对话的功能为引导学生表达个人的思想、情感、观点和感受;“分析”类对话的功能是引导学生深入分析问题,提升演绎能力,加强深度理解;“归纳”类对话的功能为培养学生全面、综合看待问题的能力,提升全局性思维,通过比较、联系而发现事物运行规律;“推理与迁移”类对话的功能为支持学生发展创新意识、提升问题解决能力和创新能力;“回应与拓展”类对话旨在引导学生倾听他人发言、与人协作,提升自我反思能力;“认同”类表述能够起到衔接对话、鼓励倾听、促进交流的社会性作用;“质疑”类对话有助于批判性思维的培养,是积极参与课堂学习的体现;“指导”类话语是指课堂教学过程中教师依据学生的学习进度和认知水平所提供的有针对性的支持和指引。

围绕以上编码体系,本研究采用人工编码与机器学习相结合的方法对课堂话语文本进行分类与分析,仅依靠人工进行转录和编码的传统方法较为低效且主观性较强,难以对大规模的课堂数据进行处理。采用机器学习的方法训练计算机对课堂对话数据进行标注,可极大地提升数据处理的效率,为教师提供更为及时的课堂教学反馈。首先两位专业研究者对课堂对话资料进行人工编码,人工编码的内在一致性较高(Kappa=0.94),且不一致的内容已进行过校验。其次,应用机器学习的方法创设了基于深度学习的行为类别自动序列标注模型CNN-BiLSTM,即卷积神经网络与双向长短期记忆神经网络相结合的混合神经网络模型,该模型能有效对话语文本的语义进行理解和自动识别,具有鲜明的先进性和适切性[15]。采用该模型将基于人工标注的课堂互动语料作为模型的训练集和测试集,对大规模的课堂互动行为数据进行自动识别,并引入机器学习领域三项评估标准,即精确率(Precision)、召回率 (Recall)和F1 分数(F1 Score),精确率是指正确预测类别的词条在相应类别中所有标注词条中所占的比例;召回率是准确的词条在所有应词条中占据的比例;F1分数是精确率和召回率的调和平均值,是集合了两者信息的总体衡量指标[16]。数据显示在各项编码类别中机器学习都达到了理想的性能标准,即大于0.7,这表明机器学习能够有效地辅助人工进行课堂对话的识别与分类。最后,采用计算机自动编码的方式对大规模的课堂数据进行标注,标注性能高的则采用计算机推荐的编码,性能较低的编码则进行人工校验,此种方法极大地提升了数据处理的效率,为大规模挖掘课堂对话规律提供了前提条件。

(三)课堂对话的序列挖掘

本研究采用序列模式挖掘的分析方法对课堂对话的行为类别进行序列构建,旨在揭示课堂对话过程中的规律。序列模式挖掘是从给定一个由不同序列组成的集合中找出频繁子序列的方法,课堂对话交互行为序列数据是课堂教学过程中教师与学生有序进行对话和互动的行为集合,这里有序可以由明确时间戳表示,也可以是对话出现的大致先后关系。具体的序列挖掘过程如下。

1. 构建转化课堂对话行为频次转化表

将收集到的话语数据进行预处理,按对话类别分别统计该类对话出现的频次,由于课堂对话的交互行为是先后发生的,故我们构建行为转化频次表来表示给定活动发生在目标活动后的频次。

2. 构建课堂对话序列关系图

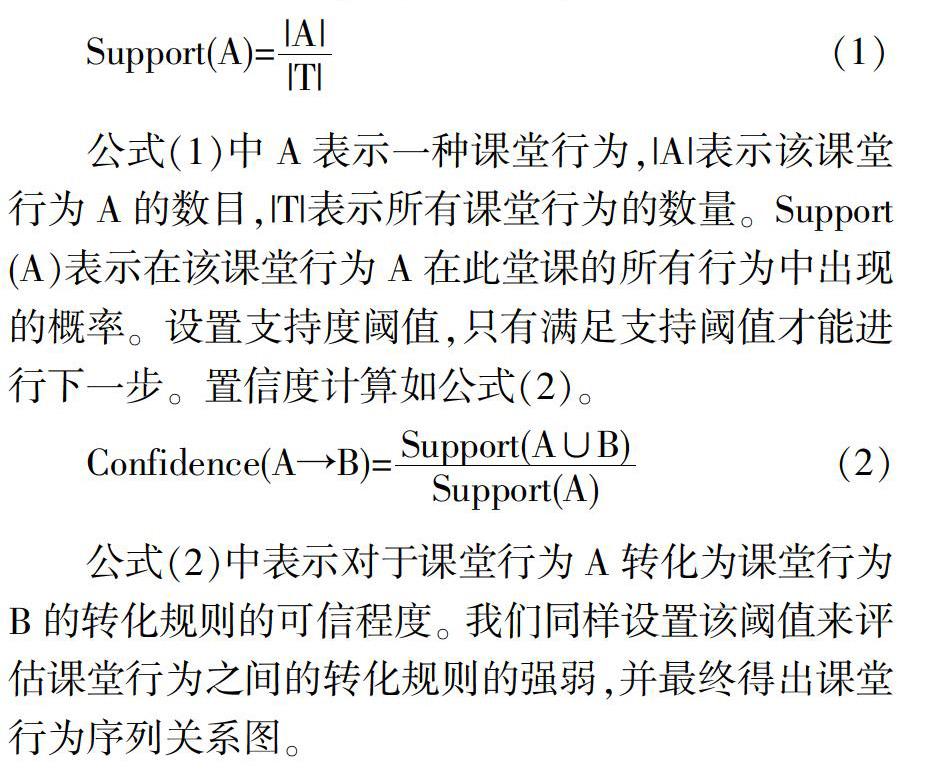

使用关联规则挖掘的方法来进行过程性序列挖掘,生成课堂对话行为序列关系图。关联规则能够发现对话类别之间潜在的联系,判断目标事件与给定事件之间的关系强弱,从而发现事件逐步推进的规律。使用关联规则进行挖掘过程如下,首先定义支持度和置信度的最低阈值,然后根据支持度公式,如公式(1)表示计算每个行为活动的支持度。

三、研究结果

(一)课堂对话的实施现状

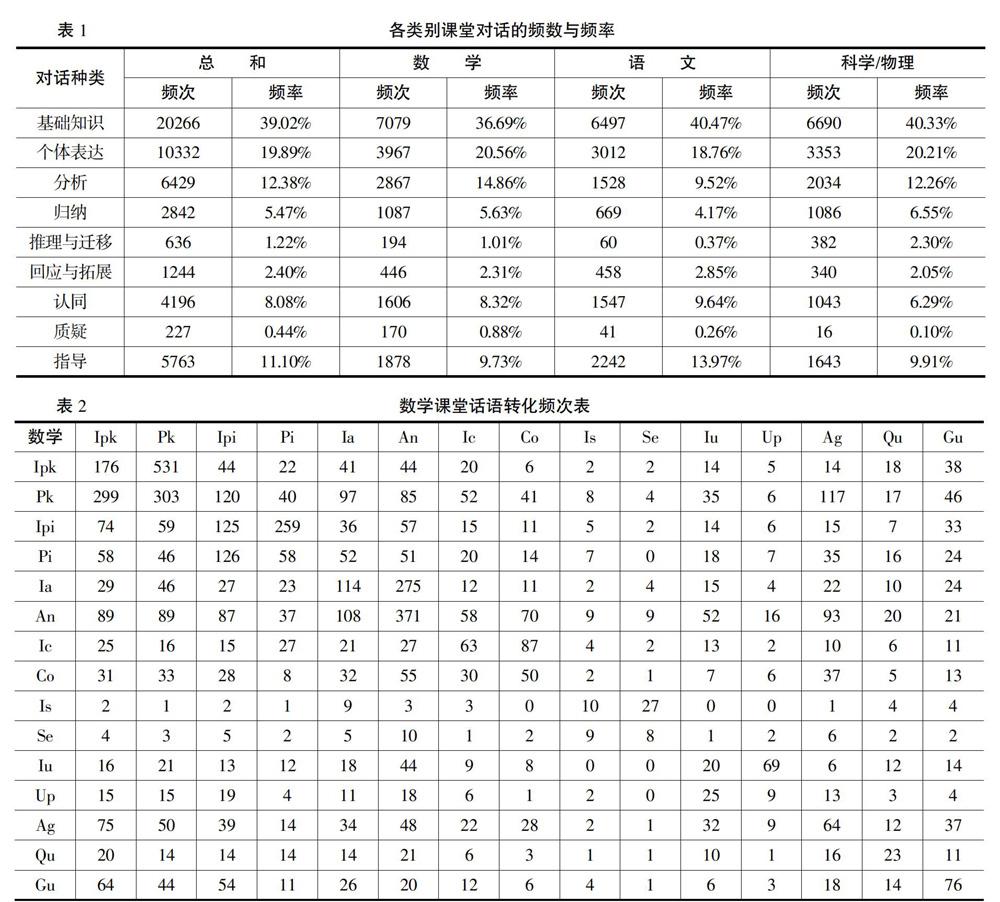

表1展示了各类课堂对话出现的频次与频率,“基础知识”类的对话出现频次最高,这表明对话的主要功能为考察学生是否掌握了课本知识或已讲授知识,学生倾向于尊崇教师或课本的知识权威而缺少质疑精神,忽略个性化想法与自主意见的表达。在体现高阶认知的对话类别中,“分析”这一类别具有最高的频次,这表明教师已经能够熟练使用对话引导学生分析问题,提高对知识的深度理解能力,培养学生的逻辑思维能力和反思能力。但是 “归纳”“推理与迁移”“回应与拓展”频次较低,其中,“推理与迁移”的平均分最低,这表明教师较少引导学生归纳知识、利用已学内容探究新方法、新知识,也较少注重对话之间的联系和拓展,“推理与迁移”与学生的创新能力紧密相关,在课堂中如果缺乏相关训练,不利于学生的创新思维与实践能力的培养。在数学、语文、科学/物理三科中,“基础知识”类别的对话所占比例都位列第一,而“质疑”类对话比例都位列最末。在对问题的分析方面,数学与科学/物理科目要明显优于语文科目,而语文科目中“认同”“指导”类对话频率要显著高于其他两类科目。数学与科学/物理科目的各类别对话分布趋同,而与语文科目的对话分布具有较大差异。

(二)课堂对话行为交互分析

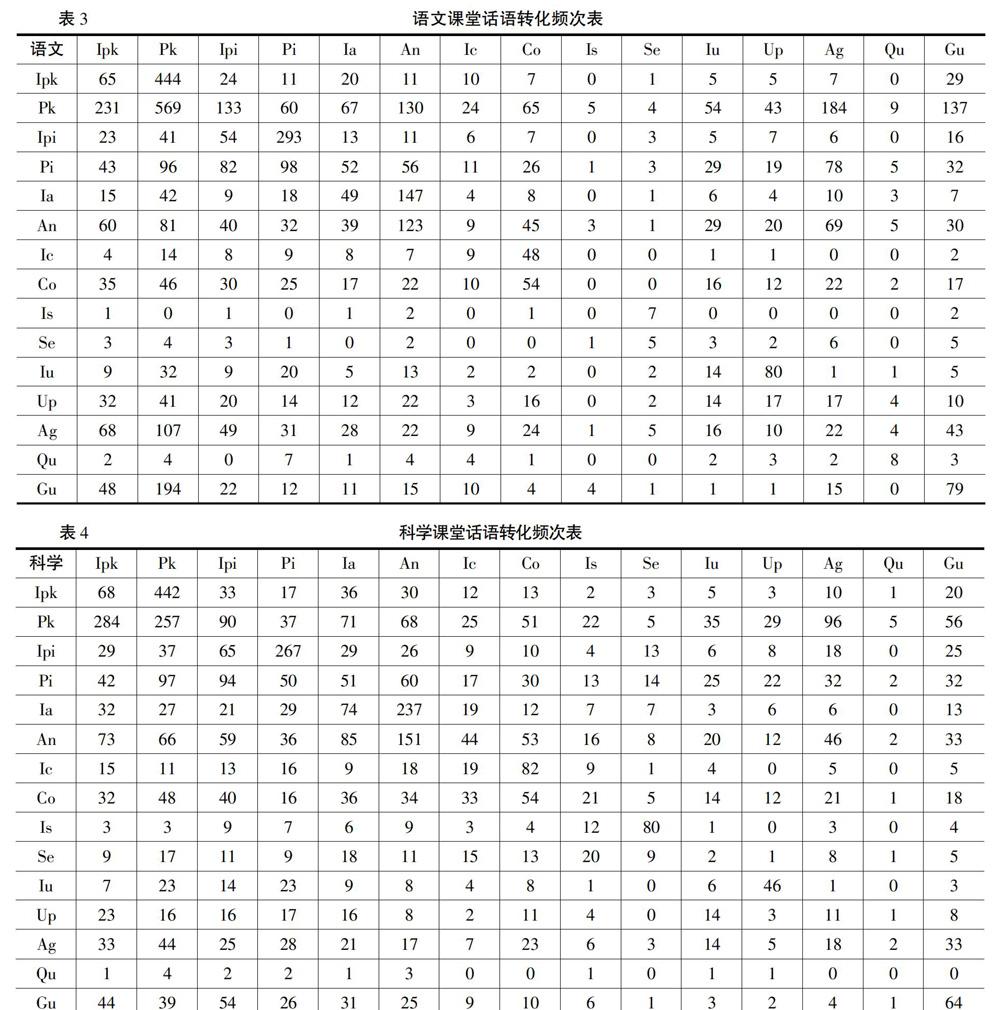

描述性统计的结果能够从静态角度展现课堂的互动交流状态,而课堂话语转化频次表则反映了两两对话之间出现的先后顺序。表2-4①分别呈现了数学、语文和科学/物理的话语频次转化表,行表示给定事件,即先出现的对话类型;列表示目标事件,即给定对话类型后出现的对话类型,是对给定对话的回应和延续。对于三个科目而言,某种类型的设问都最容易引发相同类型的回答,回应能够有效针对所提问题的核心要义。当教师抛出某种类型的问题时,也有较大可能引发有关该种类型话语的进一步追问,数学科目中进行追问的情况最多,其次为科学/物理课,语文课中追问的次数最少。针对不同类型的回应,一般会引发相同类型的反馈或者相同类型的提问以发起新一轮的对话。对于三个科目而言,当给出涉及课本知识等基础知识的回答(Pk)后,引发最多的回应是延续这一轮话题,给出有关基础知识的答案(Pk)。涉及个体表达的作答(Pi)多推动有关个体表达(Ipi,Pi)或基础知识(Ipk,Pk)的对话。在数学和科学/物理科目中,分析类回答(An)后最容易引发对问题原因的深入探究(An,Ia),其次也有较大可能与基础知识产生联系(Ipk,Pk),还有可能发展到总结和归纳知识(Co)上,对问题进行了精炼与升华;在语文科目中,分析类回应(An)后面多尾随其他分析类回应(An),也有较大可能引发对基础知识的回顾(Ipk,Pk)或者认同类回应(Ag),但是难以引发对原因机理的新一轮设问和探究。归纳类对话后容易出现相同类型的对话,也常伴随分析式对话、基础知识类对话出现。与以上类别对话有所不同的是,推理与迁移类表述后难以引发相同类型的对话,而会终止对话或转移到低阶认知功能的表述上,在语文科目中,当出现推理与迁移的表述时,后面多伴随基础知识类对话,而数学和科学/物理科目中,该表述后多跟随分析式对话。认同、质疑和指导类对话常与涉及基础知识的表述同时出现。

(三)课堂对话过程性序列挖掘

在前序分析的基礎上,本研究进一步采用关联规则挖掘的方法探究课堂对话的过程性演进规律,追踪知识建构的互动途径,并绘制了课堂对话的序列演进图谱,如图1所示。图中圆点的大小代表此类对话出现的频次;线条的粗细代表两个圆点(两类对话)出现的相关程度,即某类对话出现后有多大可能会出现另一类对话,线条越粗代表相关程度越高,反之则越低;线条的方向代表对话出现的顺序;线条颜色是为了便于呈现信息,无特殊含义。

在数学科目中,提问基础知识多为一轮对话的起点,对话的序列链条比其他两门科目更长。分析式对话、涉及基本信息的对话是序列演进图的关键节点,多数涉及高阶认知的对话路径都需要经过“分析”类对话这一环。关联度较高的长对话序列为:提出有关基础知识的问题(Ipk)→给出有关基础知识的回答(Pk)→认同(Ag)→指导(Gu),提出有关基础知识的问题(Ipk)→给出有关基础知识的回答(Pk)→提出分析式问题(Ia)→给出分析式答案(An)→认同(Ag)→指导(Gu), 提出有关基础知识的问题(Ipk)→给出有关基础知识的回答(Pk)→ 提出分析式问题(Ia)→给出分析式回答(An)→提出归纳式问题(Ic)→给出归纳式回答(Co)。

在语文科目中,有关基础知识的表述是多重对话路径的核心和发起点,且有“一点独大”的特征,序列长度比其他两个科目明显缩短,多为两点一线式对话路径,与高阶认知相关的分析、归纳、推理与迁移类对话的两侧连接线条明显比数学和科学科目中的同类对话细小。关联度较高的对话序列包括给出有关基础知识的表述(Pk)→认同(Ag),给出有关基础知识的表述(Pk)→提出有关基础知识的问题(Ipk),给出有关基础知识的表述(Pk)→提出有关个体表达的问题(Ipi)→给出有关个体表达的回答(Pi), 给出有关基本信息的表述(Pk)→提出分析式问题(Ia)→ 给出分析式回应(An)。

在科学/物理科目中,有关基础知识的表述容易成为对话的发起点,分析式表述和有关个体表达的表述多为对话序列的路径途经点,对话链条相对较长。强相关的对话序列包括:给出有关基础知识点的表述(Pk) →提出有关基础知识的问题(Ipk), 给出有关基础知识的表述(Pk)→ 质疑(Qu), 分析式问题(Ia)→分析式回答(An)→ 回应与拓展式问题(Iu)→ 回应与拓展式回答(Up),有关基础知识的表述(Pk)→ 回应与拓展式问题(Iu)→回应与拓展式回答(Up), 推理与迁移式问题(Is)→ 推理与迁移式回答(Se)。

四、讨 论

(一)课堂教学改革成效凸显,发展出具有中国特色的课堂话语模式

20世纪初以来,我国课程改革不断深入,也带动了课堂教学的变革,从传授式教学到更加注重探究式教学和互动式教学,体现的是课程目标从“双基”到 “核心素养”“关键能力”的发展。课堂对话是教学改革最直接的反映,研究发现中小学课堂形成了“基础知识+”的中国特色对话模式,基础知识类对话在数学、语文和科学/物理科目中都具有最高的出现频次,且对课堂对话的推进和深入起到了重要的牵引作用。夯实基础知识和基本技能是知识建构的第一步,有助于帮助学生扎实掌握课本内容、了解原理概念和基本方法,是发展高阶思维和提高认知能力的前提。在此基础上,“+”后可形成不同类型的对话组合,实现不同的知识建构功能。分析式对话和归纳式对话出现频次较高,能够增加对知识的理解深度,提高分析问题的能力,发展推理、思辨、综合等高阶思维。个体表达类对话和认同类对话的熟练运用有助于增强学生学习的主动性,提高学生参与知识建构的积极性。推理与迁移类对话、质疑类对话出现频次较低且难以生发,是中小学课堂教学的短板,这类对话与创新思维的发展具有密切联系,应亟待加强。

笔者认为以基础知识类对话为基础、多元对话组合推进是适应我国国情的对话模式,中小学课堂教学的这一模式与英国、美国中小学课堂追求自由发言和充分互动的对话模式具有明显不同[17],这是学习任务和教学任务完成的保障,也是发掘对话效能的推手。样本所属的部级优秀课为中小学发展互动式教学提供了正确的方向和良好的示范,应继续拓展此对话模式,全方位发掘各类对话对于知识习得、素养培养和能力提升的功能。

(二)高質量的课堂对话以螺旋式结构上升,体现出知识建构的特质

课堂教学是一个动态的、不断建构生成的过程。建构主义理论认为知识不能仅通过教师传授得到,而需要学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,通过意义建构的方式而获得[18],优质的互动过程能够通过问题的设计搭建渠道,引导学生自主解决问题,从而促进思维的发展。高质量的课堂对话能够充分激发学生的思考力,引导思维朝向纵深发展,知识建构链条也会较长,而低质量的对话则多呈短小、零散状[19]。

高质量的教学语言和设问不是教师即兴发挥的产物,而是经过精心设计具有规律性的话语体系,本研究选取的部级优秀课的互动过程呈现了螺旋式上升的特征。第一阶段,从基础知识和课本内容出发,通过提问和回答帮助学生回顾、了解和掌握概念、原理、方法等内容。第二阶段,鼓励学生表达自己的观点、想法和态度;第三阶段,引导学生分析问题的原因,阐释事物内在作用机制,加深对问题的理解;第四阶段,在深入理解问题的基础上进一步综合抽象,比较知识点之间的相通与不同之处,分类汇总、总结提炼出解决一类问题的方法;第五阶段,引导学生将所学知识与方法运用于新的场景和问题上,提升解决问题的能力,鼓励探索创新,发现新知识、创造新知识、发明新方法。以上五个阶段的对话为一个知识建构循环,通过认可、质疑、回应和拓展类对话的联结可再螺旋上升入新的知识建构循环。绝大多数课堂对话都能够实现前三个阶段的知识建构功能,而较少对话能够延伸到四、五阶段,四、五阶段功能的实现也是区分互动质量高低的重要分水岭。

(三)不同科目的对话演进规律区分明显,数学与科学课堂初具“问题探究式”特征

数学与科学/物理课堂的对话演进序列具有相似性,而与语文科目的课堂对话序列差异较大。课堂提问是一项设疑、激趣、引思的综合性教学艺术,数学与科学/物理课堂对话中的问题意识明显更强,以设问发起对话、引发学生思考,以追问增强学生的理解深度,围绕问题逐步递进,问题前后相续、环环相扣,而语文课中还没有发展出以问题为导向的话语体系,陈述类话语较多而设问类话语较少,不利于激发学生的求知欲望,也不利于拓展思维的宽度和挖掘思维的深度。同时,数学与科学/物理课堂中的对话序列要长于语文科目的对话长度,长序列的对话能够引导学生进行更深入的思考,形成更高的认知水平,体现了更为全面的知识建构功能,而语文课堂中的对话序列往往较短且围绕基础知识展开,存在浅表化和碎片化的问题。课堂对话演进特征与学科培养目标密切相关,数学和科学学科强调理性思维、批判质疑和分析探究,注重通过分析综合、抽象概括和推理论证的方法分析解决问题,提出创造性见解和方案。相较而言,语文学科更为重视阅读与鉴赏、表达与交流、积累与整合,需要通过语文知识的学习和语言积累而形成适应时代发展的语文素养和情感态度价值观,某种程度上,要形成高质量的语文课堂的话语体系更具有挑战性。

五、结论与建议

课堂教学是人才培养的主阵地,高质量对话是提高课堂教学有效性的重要抓手,也是发展学生核心素养、提升关键能力的主要途径。本研究围绕课堂对话演进规律展开,将知识建构的隐性过程显性化,产生了以下主要研究结论:第一,我国中小学课堂形成了“基础知识+”的中国特色对话模式,以夯实基础知识和基本技能为前提, “+”后可形成不同类型的对话组合,实现不同的知识建构功能,分析式对话和归纳式对话得到了有效应用,而推理与迁移类对话的应用需要加强。第二,高质量的课堂对话多经历知识习得—观点表达—阐释分析—综合提炼—迁移创新五个阶段,以螺旋式结构延展上升。第三,不同科目的对话演进规律区分明显,数学与科学/物理课堂的对话演进序列具有相似性,更具“问题探究式”特征,以设问发起对话、引发学生思考,以追问增强学生的理解深度,围绕问题逐步递进。相较而言,语文课中还没有发展出以问题为导向的话语体系,陈述类话语较多而设问类话语较少。数学与科学/物理课堂中的对话序列要长于语文科目的对话长度,长序列的对话能够引导学生进行更深入的思考,形成更高的认知水平,体现了更为全面的知识建构功能,而语文课堂中的对话序列往往较短且围绕基础知识展开,存在浅表化和碎片化的问题。

依据以上发现,本研究提出了以下三方面的建议:第一,着力培养迁移运用与创造性解决问题的能力,营造自由宽松的课堂氛围,允许学生提出质疑,允许学生探索新知识提出新方法,引导学生通过正向迁移和逆向思维等方法开发学生的创新潜能。第二,师生要掌握元认知策略,提高对课堂教学与学习的过程性计划与监控,外化思维过程,依据学科培养目标采用多种策略改善对话短小、零散的问题,注重对话的延伸与拓展,搭建知识建构的脚手架,更加有效地培养学生综合素养和关键能力。第三,结合学科特点和培养目标发展具有学科特色的课堂对话模式,精心设计问题,找到旧知识的生长点或新旧知识的连接点,依托知识的内在逻辑体系和认知的高低层次设计环环相扣的问题,发挥好提问、追问的作用,引导学生深入思考,加深对知识的理解和认识,促进学生高阶思维的发展和深层认知能力的提升。

[参考文献]

[1] SONG Y, CHEN X, HAO T, LIU Z, LAN Z. Exploring two decades of research on classroom dialogue by using bibliometric analysis [J]. Computers & education, 2019, 137: 12-31.

[2] 钟启泉.课堂转型 [M].上海:华东师范大学出版社, 2016.

[3] HOWE C, ABEDIN M. Classroom dialogue: a systematic review across four decades of research[J]. Cambridge journal of education, 2013, 43(3): 325-356.

[4] 黃伟.课堂对话的运作机理——基于话语分析的视角[J]. 教育研究, 2014(4):123-130.

[5] 李煜辉, 郑国民.核心素养视域下中小学课堂教学变革[J]. 教育研究,2018(2):80-87.

[6] ALEXANDER R. Culture, dialogue and learning: notes on an emerging pedagogy[M]// Exploring talk in schools. London: Sage. 2008: 91-114.

[7] HOWE C, HENNESSY S, MERCER N, VRIKKI M, WHEATLEY L. Teacher–student dialogue during classroom teaching: does it really impact on student outcomes?[J] Journal of the learning sciences, 2019(28): 462-513.

[8] O'CONNOR C, MICHAELS S, CHAPIN S, HARBAUGH A G. The silent and the vocal: participation and learning in whole-class discussion[J]. Learning and instruction, 2017(48): 5-13.

[9] LEI S L, CHAN C. Developing metadiscourse through reflective assessment in knowledge building environments[J]. Computers & education, 2018(126):153-169.

[10] 张光陆.有效的课堂对话与学生核心素养的养成[J].课程·教材·教法, 2017, 37(3): 53-57.

[11] 王陆,李瑶. 课堂教学行为大数据透视下的教学现象探析[J]. 电化教育研究,2017(4):77-85.

[12] ZHAO K, CHAN C. Fostering collective and individual learning through knowledge building[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2014(9): 63-95.

[13] 邵发仙,胡卫平,张睆,张艳红,首新.课堂论证话语的序贯分析:小学生的科学推理[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(6):48-60.

[14] HENNESSY S, ROJAS-DRUMMOND S, HIGHAM R, M?譧QUEZ A M, MAINE F, R?魱OS R M, BARRERA M J. Developing a coding scheme for analysing classroom dialogue across educational contexts[J]. Learning, culture and social interaction, 2016(9): 16-44.

[15] YOUNG T, HAZARIKA D, PORIA S, CAMBRIA E. Recent trends in deep learning based natural language processing[J]. IEEE computational intelligence magazine, 2018(13): 55-75.

[16] SOKOLOVA M, LAPALME G. A systematic analysis of performance measures for classification tasks[J]. Information processing & management, 2009(45): 427-437.

[17] 于国文, 曹一鸣, CLARKE C, CHING M, CHAN M. 师生互动的实证研究:中芬法澳四国中学数学课堂中的师生互动[J]. 全球教育展望, 2019(1): 71-81.

[18] 黄志芳, 周瑞婕, 万力勇. 混合学习环境下交互式课堂生态系统设计及实证研究 [J].电化教育研究, 2020(4):78-86.

[19] WONG J, KHALIL M, BAARS M, KONING B, PAAS F. Exploring sequences of learner activities in relation to self-regulated learning in a massive open online course[J]. Computers & education, 2019, 140(10): 1-14.