地震幸存者创伤后应激障碍产生原因及社会工作干预策略探讨

2021-03-29王祖煜

王祖煜,郭 超,崔 文

心理健康问题在全球普遍引起关注,地震对个体的心理健康威胁也不容忽视。我国地处环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅山地震带,是地震多发的国家之一。近十年来,我们经历了汶川地震、玉树地震、雅安地震、九寨沟地震等。很多地震的幸存者虽然得以在灾后存活,但是他们的短期和长期的心理创伤是难以估计的。

创伤后应激障碍(Post-traumatic Stress Disorder, PTSD)是最常见的由重大灾难引发的焦虑障碍,地震暴露中个体经历、目睹或遭受的关于自身或他人的生命威胁会导致或延迟或持续的PTSD症状。研究表明,1998年张北地震受灾群体3个月和9个月内PTSD的发生率分别为18.8%和24.2%;唐山大地震PTSD发生率为18.48%,延迟性PTSD发生率为22.17%,地震所致孤儿中PTSD总发生率为23.0%[1]。2008年汶川地震,震后PTSD发生率为21.5%到40.1%[2]。2010年海地地震后PTSD发生率为36.8%[3]。地震发生后,青少年、妇女的PTSD发生率高于一般人[4]。

国际上对地震后的PTSD研究文献很多,但是大多数是对PTSD发生率的计算及其性别差异,或侧重对发生机理的研究。国内对地震后幸存者PTSD症状的研究较少,尤其是灾后长期社会干预政策的研究。根据前人的文献研究,地震后PTSD不是短期事件,大多数患者病情随着时间愈演愈烈,且区分年龄、性别等人口学因素,发生率各有不同。因此,国内需要提高对灾后PTSD的重视程度,鉴于地震是PTSD发生的一大主要原因,我们需要重点关注地震后幸存者的心理健康和对他们的社会工作干预与心理重建,将理论运用到实践中。

本文综合借鉴国际灾后社会工作经验,结合我国国情,针对性的提出系统化理论与地震后社会工作干预实践建议,对我国应急和长期灾后心理健康重建提供建议与参考。

1 地震后PTSD的成因

重大灾难是应激障碍的一个主要病因,地震后PTSD则是最常见的心理障碍。在中国,地震导致的PTSD成因有很多种,有国际上普遍存在的,也有中国独有的,为了使之后应对策略部分的讨论更符合我国国情,本文在此重点讨论几大原因。

1.1财产损失与经济压力 地震导致很多家庭与个体私有财产损失严重。对于幸存者来说,在应急救援的物资援助停止供给后,很多家庭需要面临短期或持续一段时间的较大的经济压力与住房问题。住房的损失坍塌是在灾后7个月后的成年人PTSD的显著原因之一[5]。

1.2健康损害与生存压力 地震给个人带来的健康风险,不止在心理健康,更表现在身体健康上。地震导致很多人肢体残疾,损失了大量的个人财产又丧失了劳动力,甚至失去生活自理能力,惨淡的未来使很多幸存者即使留下了生命,却也丧失了生存的活力与动力。基于我国残疾人康复、就业、重新融入社会等等困境,我们需要额外关注新的弱势人群,帮助他们融入社会。

1.3亲属伤亡与家庭失衡 灾难中是否直面亲属死亡是引发PTSD的关键因素之一。直面亲属的死亡会对幸存者带来巨大心理压力,会使幸存者对自身的存活产生负罪感,并认为自己应当对家属的死亡负责。有研究数据显示,在地震中直面家庭成员死亡的幸存者PTSD发生指数明显高于未直面亲属死亡的人群[6]。

地震中产生的人员伤亡严重破坏了中国家庭的平衡性。失去子女对于父母来说已经是重大的创伤,更何况当下的大多数家庭是符合中国独生子女计划生育政策的家庭,一个子女是大多数家庭的常态,地震的人员伤亡破坏了原有的小家庭的内部平衡,致使很多家庭成为“失独家庭”。

1.4因灾难导致的额外伤害 灾难后针对妇女儿童等弱势群体的暴力行为对幸存者产生额外伤害。尼泊尔地震后,残疾妇女的心理疾病、被施加肢体暴力与性暴力发生率显著提升[7]。地震后各地社会秩序被暂时破坏,不仅需要重建基础建设,更需要重建社会秩序。由于地震受灾程度不同,震后重建的难度也不一。对于极重灾区来说,面临PTSD更重和重建更难的双重压力。有研究表明,震后8个月,极重灾区的初中生心理健康差于重灾区[8]。重灾区的初中生在震后重建8个月后基本可以回复正常生活,但是极重灾区的初中生生活不能完全恢复,所处生活环境对他们有很大的心理 影响。

2 地震后社会工作干预的国际经验

2.1诊断和干预的重点方法创伤发生后,不同人群受到的影响与其表现方式各有不同,社会工作者提供的社会支持方式也有所区别。但是多种个性化的社会支持需要我们构建一个分层系统,去应对不同人群的需求。联合国机构间常设委员会(Inter-Agency Standing Committee,IASC)于2007年提出,灾后社会支持应当分为生存需求支持(Basic services and security)、社区与家庭支持(Community and family supports)、聚焦弱势人群(Focused, non-specialised supports)和额外个性化社会支持(Specialised services)。

具体的干预措施应当以创伤为重点,根据国际指南显示,灾后数周使用以创伤为重点的疗法可以用来减轻创伤后应激障碍反应[9]。研究表明有以控制为重点的行为治疗(Control-focused Behavioral Treatment, CFBT)[10]和叙事暴露疗法(Narrative Exposure Therapy, NET)[9]对地震后创伤应激障碍有治疗效果。1999年土耳其地震后,基于CFBT的地震幸存者心理健康护理模型首次被提出,旨在通过恢复对焦虑、恐惧或痛苦的控制感来促进自然恢复过程。关于NET疗法,其最初开发的目的是治疗因多个创伤性应激源导致的PTSD。Zang等人研究了NET疗法在2008汶川地震时的使用时,发现效果在统计学上显著[11]。

此外,认知行为疗法(Cognitive-Behavioral Treatment,CBT)也是常用的PTSD干预疗法。该疗法着重关注患者不合理的认知问题,通过改变患者对自身、对他人或对事件的看法与态度来治疗患者的心理问题[12],是一种广泛适用于儿童与成年人的一种干预方法。在多次涉及339名地震后的成年幸存者的试验中发现,CFBT两个疗程后(全程涉及4个疗程),88%的病例得到改善[13]。

2.2震后社会工作干预的海外案例 不同国家有不一样的地震灾后社会重建措施,日本作为发达国家和地震常发国家,其经验值得参考借鉴,其他国家虽然灾后重建策略不够成熟,但也值得我们做横向比较,总结经验。

(1)日本

从2011-03-11的里氏9.0级的东日本大地震,至2016-04-14在瓦努阿图群岛发生6.0级地震,到2018-09-06发生的6.9级北海道地震,还有其他多次普通规模地震。日本作为地震频发国家之一,早已形成非常成熟的灾害防治与应急管理体系,具有有力的防灾、抗灾、救灾技术,但是日本政府回避责任、国民重建生活有巨大资金缺口的情况也时有 发生[14]。

“全社会参与,全方面覆盖”是日本灾后社会支援的特点。当灾难发生后,日本政府联合社会力量,其中包括地方社会机构、民间自发组织的救援团队等,可能会临时征用一些私人住宅,为受灾群众提供应急避难所。同时,为了改善灾民生活环境,当地会尽快采取措施,处理灾难废弃物,恢复交通网,重建农地和渔港等基础设施。日本作为少子高龄社会代表,灾后的医疗服务、关怀与个人福利等均会加上对地域便利性的考虑,老人、小孩、女性和残疾人等弱势群体会被集中安排在一个安全的地方居住生活,得到社会工作者的特别关照。此外,东日本大地震复兴对策部于2011颁布的《东日本大地震的复兴政策的基本方针》在灾后复兴重建对策中,对医疗资源的合理配置(对患者的紧急情况分级)、子女保育保教支援政策(失亲儿童与单亲家庭等被特别关照)、老年人的尊严生活(事业与财产)、灾后废弃物处理、具体产业重建等均有详细的支援政策规定。

日本的灾后心理支援最大的特点是注重相互援助。邻里间的互相帮助与鼓励,还有社会各界的支持,还有在日本盛行的“治愈系”等等,社会支持与心理健康援助在日本不局限专业领域人士,各界人士都会积极地加入其中,彼此慰藉。还有对在日本的外国人(如:留学生)的社会支援,首先要理解对象的文化背景与生活习惯,在心理治疗过程中使用一些对方文化中的图像,如熊猫等,有助于灾后心理健康地重建工作[15]。

心理锻炼是日本心理援助有别于其他国家的一项重要工作。从救助活动派遣前的准备,到派遣中的危机处理和支援后的日常生活重建与回归的方法,日本的社会工作者已经形成自己的体系与标准,具有“保密”、“共有体验”、“教育”为主要特征的援助行为,不仅帮助幸存者舒缓心理压力、解决心理危机,更注重灾前心理健康的教育,加强今后应对灾难时的心理抗压力[16]。日本法律规定,从幼儿园时期开始要对日本儿童提供灾害对策教育,从孩童时期培养应对灾难的实际技能,同时提高他们对地震灾害的思想免疫力和受 挫力[17]。

(2)尼泊尔

2015-04-25,尼泊尔发生了灾难性的大地震,震后,尼泊尔政府、军队与社会机构迅速反应,社会工作者积极参与其中,他们不仅担任着常见的心理健康教育教育者与志愿者的角色,危机期间,他们组成团队,严密观察各自负责的社区行为并评估需求,建议和提供需要的帮助,使用社会工作网络协助解决所需要的确切帮助。社会工作者起到链接资源的作用,将贫困社区与包括国际组织在内地的金融和公共机构联系起来,帮助灾后的重建与恢复。

灾后可能会爆发大规模的流行病,尼泊尔的社会工作者使用多种宣传形式,例如木偶戏、街头戏剧和展板等向公共宣传防疫知识,预防公共卫生危机。

创伤后一年,尼泊尔地震幸存者仍然有28.5%可能患有PTSD[18]。PTSD治疗是一项长期的过程,需要社会工作者与心理健康服务者长期关注预后,并帮助幸存者重新建立家园,融入新社会与新生活。有学者统计尼泊尔政府发布的CFBT自助手册有效使用率,发现有50%的人可能会阅读并使用该手册,而其中大概会有超过80%的人可能会通过自助手册的指导自愈[18]。社会工作者在创伤后需要长期与社区建立友好联络,融入团体,决定做需要的事。尤其是在灾后危机时期,人群间发生冲突的概率高于平常。

(3)海地

海地的社会状况与自然环境的美丽完全相反,当地的居民常年生活在不稳定的政局中,并经历了几十年的独裁统治,人民生活贫困并自然灾害多发。2010年的海地地震发生后,社会系统迅速崩溃,死亡人数高达22.25万人,受伤人数达19.6万人,社会服务机构、学校、医院陷入混乱,国际社会决定对其提供人道主义救援。

根据当时前往海地地震支援的社会工作者Lassiter和Toliver回忆,海地的糟糕情况或许是社会变革的关键时期,社会工作者奋战在社会正义重建的第一线,他们将家庭与资源联合起来,建立社会工作基础,与非政府组织建立合作关系,探访孤儿院,将医疗资源与弱势群体链接[19]。

对海地地震的国际救援行动突显了社会工作的弹性与价值。在贫困且政局动荡的海地,社会工作是一个全新的概念。普通公民从未听说过CBT、PTSD以及其他概念,并且海地的学校从未设立社会工作专业,海地的社会工作救援者需要协助当地初步建立救援培训站,并帮助其课程改革,规范社会工作教育的制度[19]。

对于个体社会工作者而言,在落后地区实施救援时需要注意自我保护。海地地震时的情况非常恶劣,面对可以预见的混乱情况,社会工作者需要时刻意识到理想与现实的差距,尽己所能,并在救援后调整自身的心理健康状况。

3 震后心理健康重建的综合应对策略

创伤后应激障碍发生率会随着灾后社会干预与心理重建程度变化。因此,地震心理健康的重建在援助体系中占据重要地位。有学者研究表明PTSD倾向于在事件发生长时间后出现,而不是在应激反应源后的短时间内出现[20]。很多前人研究的结论表明发生率会随时间变化[21,22]。玉树地震发生后三年,PTSD发生率为17.8%[23],发生后第四年,测量的发生率为19.3%[24]。同时,在2016年的一项关于汶川地震的研究结果显示,PTSD发生率在震后6个月和震后18个月分别是38.9%和16.8%[25]。发生率的统计数据变化可能与研究方法,以及该时期的统计技术局限性有关。不同人研究的发生率有升有降,而我国灾后心理重建工作经验日趋丰富,社会机构日益完善,发生率的变动可能与社会关注度、社会干预程度和灾后长期社工介入程度有关。汶川地震发生后,我国迅速地成立了以中央政府、地方政府或者个人自发组织形成的具有专业知识的灾后心理救援小组,对幸存者进行心理疏通与辅导,卓有成效。

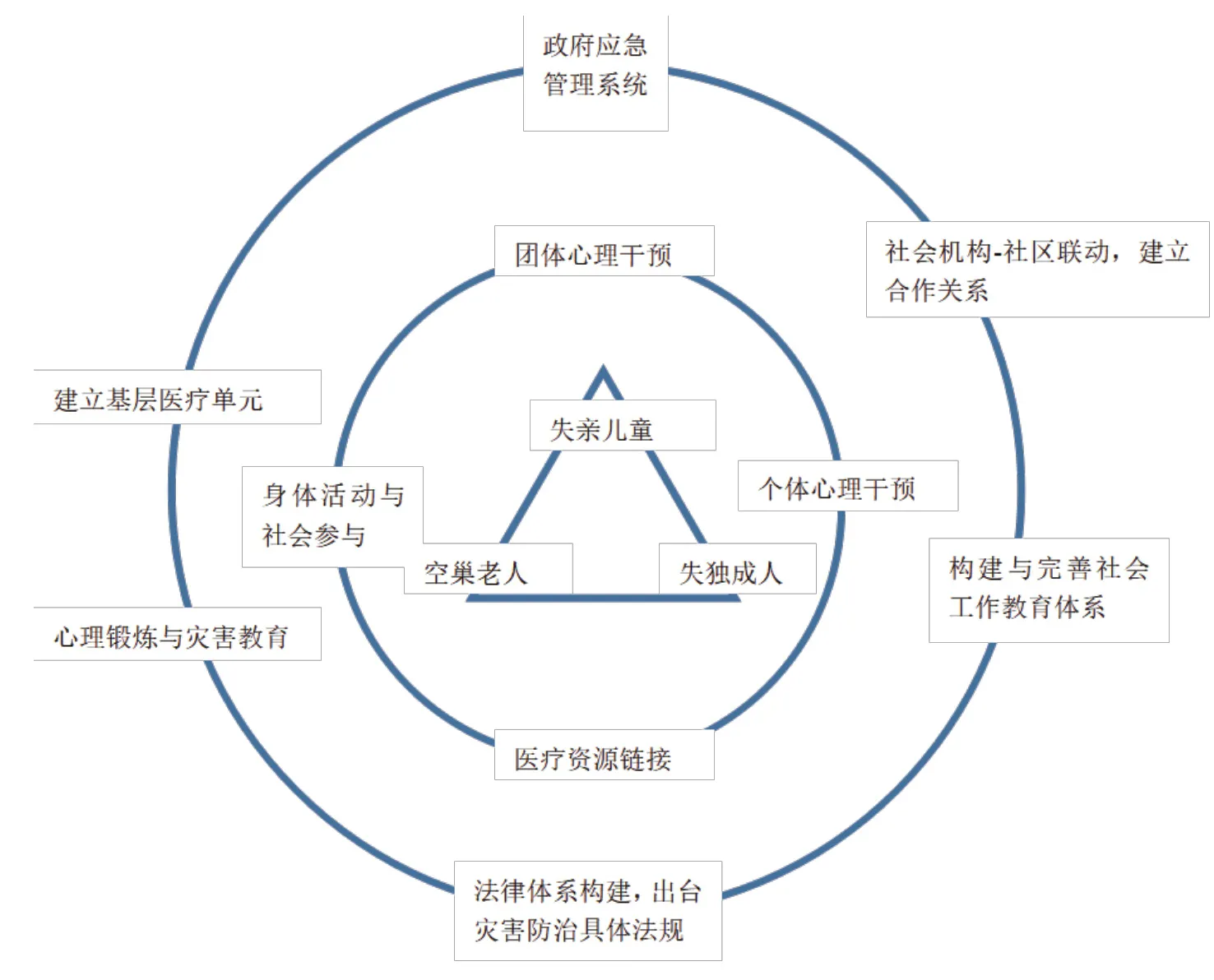

灾后心理健康重建的干预治疗应当具有科学性,主要包括灾后基于创伤的治疗、生存技能培训、基于生命历程的个体发展及综合干预等多方面。本文根据三级干预机制,结合前人的理论研究与实践中总结的经验,从“个体-社会”联动、社工链接资源的视角,提出以下方面的建议,见图1。

3.1着力关注重点人群 灾难发生后,可以根据年龄特征对幸存者进行初步分类,按照年龄阶段分为儿童与青少年、成年人以及老年人三个群体,根据中国灾后社会工作干预经验和国际经验,分人群开展心理健康重建工作。

(1)丧亲儿童与青少年:其中丧亲儿童与青少年需要作为重点群体进行心理辅导与梳理。丧亲带来的心理创伤不亚于地震,两类重大创伤类事件会造成更多的心理创伤,并且可能会导致长期的负面影响[26]。灾后儿童的社会工作干预可以借鉴日本的经验,建立儿童援助中心,提供“火山房”(供儿童发泄情绪)和“回忆房”(与逝去的父母说悄悄话)。

图1 “个体-社会”联动,社工链接资源三层圈图

(2)失独成人:对于成年人群,灾害的发生破坏了原有的家庭平衡,因灾害发生而失去子女的成年人心理健康危机较大,尤其是“失独家庭”。中年人在灾害前已有一定的社会经济地位,因此灾害给他们带来的损失更大,由于他们在家庭中需要承担更多责任,所以精神压力高于其他家庭成员。

(3)空巢老人:老年人在灾难前的健康状态、社会功能、经济地位处于较弱地位,抗逆性较差,尤其是独居老人和空巢老人,因此在灾难后发生心理危机的可能性大。在灾难预警方面,老年人接受灾难预警的可能性更低。灾难发生后,由于自身年龄较大,所以老年人更容易感到没有时间和精力去重建新生活。日本学者研究发现,2011-03-11东日本大地震后老年海归群体干预中身体活动的效果十分显著[27]。

灾后干预应当从心理健康与躯体健康两个方面共同努力。在以年龄为标准划分重点人群时,应当针对不同人群心理危机出现的原因而提出针对性的干预治疗方案。灾后的长期健康负担会给幸存者重建新生活造成负面影响。

3.2建立长期社会支持系统

(1)建立基层的医疗单元:在我国,灾后心理健康重建社会支持系统处于起步阶段,各地的支援系统与社会支持水平参差不齐,部分地区的技术与服务提供方面仍处于摸索阶段。国际上对灾后,尤其是地震后的创伤应激反应的预防研究也较少涉及,特别是基层的医疗单元中尚未存在成体系的心理健康重建社会支持系统,但是这部分却比躯体健康医疗对幸存者的健康产生的影响更为深远。

(2)灾后医疗救助政策:主要包括通过政府拨款和社会筹资实现。灾后,幸存者PTSD的应激源更多来源于生活的压力,政府部门专项拨款提供救助金和对社会机构的补贴金,也可以在地震发生地成立专门的社会机构,提供个人心理辅导和团体心理辅导。

(3)出台灾害相关的具体法案:美国“9·11”事件后一直致力于心理健康的研究,在《美国国家应急反应框架》中明确了政府部门、非政府部门以及社会各界的职责。日本作为地震多发国家,出台了各种法律法规,构成了完整的防灾减灾法律体系。比如,1959年伊势湾台风后,日本政府于1961年颁布了《灾害对策基本法》。1978-12,日本政府国土厅制定了《大规模地震对策特别措施法》。1995-01阪神大地震后,日本政府制定了《地震防灾对策特别措施法》[28]。

(4)全社会参与:借鉴日本的经验,中国也可以充分发动公众的力量,注重地域性力量的运用,强化邻里间的心理支持,成立灾后幸存者互助会,幸存者之间有相似的痛苦经历可以更有针对性的给彼此心理支持。

3.3做好全方位防灾准备 地震的发生往往是迅速的,但是给人类社会带来的毁灭与破坏是长期的。因此,虽然震后措施做好能挽回很多损失,但是若能培养“居安思危”的意识,在灾难发生前就早做防灾投资,会取得更好的效果。

(1)灾后心理干预系统:现有的灾后心理干预系统不完善,部分干预手段缺乏针对性。PTSD是源于内心的恐惧,而现在被广泛使用的创伤幸存者治疗手段并没有将因应激源引起的焦虑与恐惧作为主要因果过程来处理,比如心理汇报、咨询与其他的心理健康社会支持策略,都缺少对PTSD的针对性。

(2)制作灾后自助手册:在灾难发生前,政府卫生部门应当将包括PTSD在内的系列心理健康问题的长期管理计划,可以与专业机构合作,发布适用于中国国情的PTSD自助治疗手册。但是在对2015年尼泊尔地震灾后心理健康重建的研究中发现,虽然CFBT有专业的自助手册,基层的精神健康工作者可以在短期内接受应激创伤治疗培训,自助手册在受教育程度较低的农村地区更适用[29]。

(3)基层人员培训:基层的医疗机构中心理健康人员可以进行相应的针对性培训。潜在的心理健康工作者中,心理学专业与社会工作专业的毕业生是生力军,经过专业的岗位培训后他们可以对灾后幸存者提供心理诊断和基于团体的应激创伤治疗。

4 结 论

地震后PTSD的发生率较高,且大多数是长期的,在灾后重建工作中灾难幸存者无法面对失去亲人的哀痛与重建新生活的悲痛,往往会导致PTSD的延后发生。本文结合国际经验,总结了几种典型的PTSD成因与较为成熟且有效的灾后干预疗法。在社会干预中,灾后幸存者之间的互助与他人的帮助促使幸存者重新融入社会,会有利于心理创伤的恢复。社会的支持不仅是经济与医疗的帮助,在社会干预活动中的交流可以帮助幸存者重新建立社会关系,人与人之间的互助与温暖是治愈心理疾病最好的解药,融入社会团体的治疗方式更有温度。