纳板河自然保护区景观连接度变化分析

2021-03-27史正涛何光熊林燕华

沈 润,史正涛,何光熊,林燕华

(云南师范大学 地理学部低纬高原环境变化云南省高校重点实验室,昆明 650500)

自然保护区是生物多样性保护的核心区域,是保护生物多样性及生物生境的重要途径之一[1]。截至2016年,我国建立各种不同类型的自然保护区2 750个,对区域乃至全国生物多样性保护做出了积极贡献[2]。然而,局部区域的自然保护区依然存在被侵占、破坏的情况,造成栖息地流失[3]、破碎化速度加快以及保护区内生物多样性加速丧失[4]等问题。景观连接度是描述景观生态过程流动相对顺利的测量指标,已成为评价物种生境破碎化的重要方法[5],对于物种多样性保护具有重要意义[6]。景观连接度下降使得物种交换的可能性降低,丧失保护生物多样性的作用,生物多样性受到严重威胁[7]。因此,通过景观连接度指数对自然保护区进行评价,对辨析保护区栖息地总体连通度变化并制定相应的管理措施具有重要意义。

目前,景观连接度的评价方法主要有最小费用距离法、电流理论、基于图论的功能连接度指数等[8],其中基于图论法的景观连接度评价方法运用较多[9]。图论法借助GIS软件平台,利用直观的空间生境数据并结合物种的扩散行为,能很好地预测景观连接度[10]。基于图论的景观连接度指数中,运用最多的指数是整体连接度指数和可能连接度指数,Pascual-Hortal等[11]、Saura等[12]开发了整体性连接度指数(IIC)和概率连接度指数(PC)来分析栖息地斑块及其之间的廊道整合以提高栖息地景观之间的连接度[13]。除此之外,斑块重要值指数(dI)也常被用来表征景观中具体斑块在连接度上的重要性,根据移除斑块后指数的变化情况对斑块重要性进行排序,表示该斑块对区域景观连接度的重要程度[14]。由于物种的运动过程难以十分精准地被捕捉,景观连接度不仅能够较好地反映景观破碎化,而且可以从生物扩散过程的角度综合评价景观要素对生态过程的影响,更好地表征生态连接度[15]。基于图论的景观连接度指数计算在生物栖息地和多样性保护中得到广泛运用[16]。

纳板河国家级自然保护区内部野生动植物资源丰富,随着人口增加和人地矛盾不断加剧,导致野生动物栖息地缩小和生物多样性丧失[17]。本文以纳板河自然保护区为例,根据保护区所保护的生物物种,选取林地为栖息地斑块,通过IIC指数与PC指数为连接度指标对保护区的景观连接度时空变化和驱动力因素进行分析,该研究将为纳板河自然保护区的物种栖息地保护和管理提供依据。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

纳板河国家级自然保护区位于西双版纳傣族自治州境内(图1),以纳板河流域为主,地跨嘎洒镇和勐海县勐宋乡、勐住乡,总面积26 600hm2。保护区地势西北高东南低,自然条件复杂,立体气候明显,主要保护对象以热带雨林为主体的森林生态系统及珍稀野生动植物[18]。保护区所处地的气候特殊,成为大量独特的珍稀物种的栖息地,区内被中国濒危动物红皮书列为濒危动物的有版纳鱼螈、平胸龟、凹甲陆龟、大壁虎等,被列为极危动物的有巨蜥、眼镜王蛇等[19]。

图1 纳板河自然保护区区位

1.2 研究方法

1.2.1景观分类与栖息地斑块提取

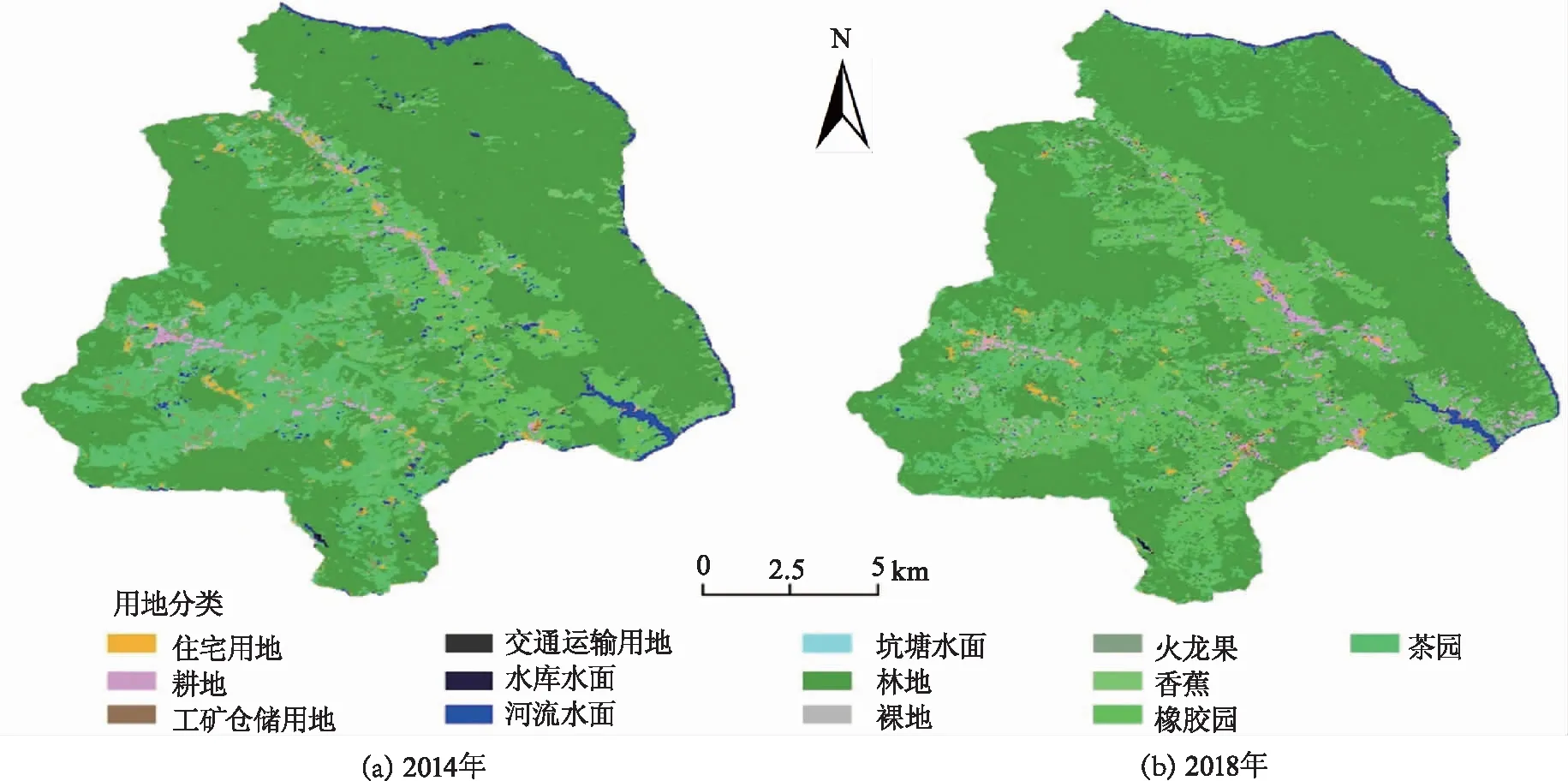

本文使用的GF-1遥感数据成像时间为2014年2月2日和2018年3月1日,经辐射定标、大气校正、几何校正、图像拼接和裁剪,得到保护区空间分辨率为2m的多光谱遥感影像数据。根据2017年土地利用现状分类标准[20](GB-T 21010—2007),利用SVM(支持向量机)分类器,将纳板河自然保护区的地物类型分为:自然林、橡胶林、香蕉、茶园、水库、河流水面及交通运输用地等13类(图2)。基于验证样本的检验结果表明,2014年和2018年的分类结果精度分别为89.96%和94.50%,Kappa系数分别为0.89和0.94。研究区属于森林生态系统类型,林地为区内物种的栖息地,一般认为栖息地面积大于10hm2内部物种才能受到很好的保护[21]。选取大于10 hm2的林地斑块作为物种栖息地。基于栖息地斑块采用整体连接度指数、可能连接度指数、斑块重要度指数3个指数从不同角度分析研究区的景观连接度变化及重要斑块的变化情况,景观连接度指数在Conefore Sensenode 2.6中计算得到。

图2 纳板河自然保护区面向对象分类结果

1.2.2景观连接度指数计算

基于图论的景观连接度指数计算方法是将研究区内的栖息地斑块抽象化为图形,它能直观反应栖息地间景观连接度的变化[22]。因此本文采用该方法来评价保护区景观连接度,包括整体连接度指数、可能连接度指数、斑块重要性指数。

1)整体性连接度指数(IIC)

整体性连接度反映整个景观中栖息地斑块间的连接程度,是两点或廊道间的连通性程度,连通时为1,不连通为0,其值介于0~1,具体的整体性连接度指数公式[23]为:

(1)

式中:n表示景观中的斑块总数;ai和aj分别表示斑块i和斑块j的面积;nlij表示斑块i和斑块j之间的连接数;AL是整个景观的面积。0≤IIC≤1,当IIC=0时,表示各生境斑块之间没有连接;当IIC=1时,表示整个景观都为生境斑块。

2)概率连接度指数(PC)

概率连接度代表不同栖息地斑块之间的连接程度,衡量每个栖息地斑块间的连接程度,反映不同距离阈值的物种在两两斑块之间的扩散适宜程度,PC是一个概率指数,描述在任意2个斑块间连接的概率,PC的取值范围在0~1之间,PC越大表示廊道之间连通的可能性就越大,连接度就越高[24]。

(2)

3)斑块重要性指数(dPC)

斑块重要性指数可根据研究对象的不同进行调整,是衡量斑块在不同方面对整个景观的重要程度,通过计算重要斑块对景观连接度的贡献作用表示景观斑块重要性的变化[15]。本文计算斑块前10

的斑块随着阈值的变化情况,从而得到单个栖息地斑块对物种扩散的影响程度,具体斑块重要值指数公式[25]为:

(3)

式中:dPC是景观斑块的重要性值,PCremove表示去掉某个斑块以后的景观连接性重要度指数值。斑块dPC值越大,代表其对整体景观相对重要;反之,则重要性低。dPC用以确定分析斑块重要性的适宜距离下的重要斑块。

根据中小型哺乳动物和两栖爬行动物的平均扩散范围50~1 000m[26],在计算景观连接度指数的阈值设置时,根据不同物种的扩散能力强弱,模拟不同物种的扩散距离,分别设置距离阈值为100,200,300,400,500,600,700,800,900,1 000m;通过10个距离阈值分别计算整体连接度指数和概率连接度指数。

2 结果与分析

2.1 栖息地斑块变化

栖息地的面积是栖息地斑块的临界值,从林地斑块中筛选出面积大于10hm2的斑块作为栖息地斑块。2014年和2018年的栖息地斑块如图3所示。

图3 纳板河自然保护区生态源地

纳板河自然保护区栖息地斑块中,2014年总共有21个面积大于10hm2的林地斑块,栖息地总面积为16 923.35hm2;2018年总共有26个面积大于10hm2的林地斑块,栖息地总面积为16 713.62hm2。表明纳板河自然保护区森林栖息地总面积有减少趋势、临界栖息地(面积≥10hm2)数量有增加趋势,提示该保护区斑块化、破碎化趋势明显。整体上看,纳板河自然保护区生态源地大面积连续分布的为东北部连片栖息地,其余的分散在中北部和西部、西南部等地区。

2.2 纳板河自然保护区景观连接度动态变化

2.2.1纳板河自然保护区整体性连接度变化

分析结果显示(图4(a)),2014—2018年栖息地的整体连接度指数下降最大的距离阈值分别是在200m和300m处,相较于2014年,2018年整体性连接度指数出现明显下降,分别下降了0.092和0.112,对于扩散能力为200m和300m的物种,物种栖息地间的整体连通度变差,扩散最不易;其它距离阈值的整体性连接度在两个年份里变化不大,表明对于其它物种扩散距离阈值,2014—2018年的栖息地变化对其扩散几乎没有影响。

2014年和2018年研究区的整体性连接度指数大致伴随距离阈值的增加而呈现上升趋势,在100~1 000m的距离阈值内,整体性连接度指数随着距离阈值的增加而上升,是因为物种能扩散的距离越长,其连接度必然也越好,但是2014年和2018年整体连接度指数值均较低,2014年和2018年均值分别为0.6和0.57,且最大距离阈值对应的整体性连接度都没有超过0.65,说明在当前的研究区,无论其扩散范围大小,在研究区内的整体扩散环境都是不理想的。另外,在距离阈值区间内,2014年和2018年的整体连接度指数总值分别为6.00和5.71,整体性连接度指数呈现走低趋势,下降了0.29,表明2014—2018年区间,研究区整体生境状况朝着破碎化的方向发展。

图4 各距离阈值下景观连接度指数变化

2.2.2纳板河自然保护区概率连接度变化

分析结果表明(图4(b)),2014年和2018年的保护区栖息地的概率连接度总体变化趋势基本吻合,都随距离阈值的增加而上升,即距离阈值的增加景观连通度增大,物种移动的可能性越高。但2018年不同距离阈值的概率连接度都较2014年低,在距离阈值区间内,2014年和2018年概率连接度指数总值分别为7.98和7.45,相较于2014年,2018年概率连接度指数整体下降了0.53,2014年最大值为0.90,2018年的最大值为0.86,表明2014—2018年研究区生境斑块在朝着破碎化的方向发展。

2.2.3纳板河自然保护区斑块重要性变化

为了分析大型斑块重要性指数在空间上的分布情况,400m距离阈值后景观连接度指数趋于平稳,故选取400m为扩散最佳阈值。选择斑块重要性指数(dPC)前10的斑块为研究对象进行空间分析(图5)。根据地物分类结果可得到,研究区原本是一个大型斑块,但由于人类活动将其分隔成了3部分,各部分之间的连接处窄小。结果表明,2014年的研究区斑块中最重要的是第16号斑块(图5(a)),dPC值为85.14,斑块重要性在85%以上,面积为9 836.63hm2,占研究区总面积的36.64%,是整个研究区的景观连接度的贡献者,表明该斑块最重要。但是由于容易受人类活动的影响,区域内两栖或爬行动物等迁徙能力弱的物种难以东西向迁徙,而只能南北向迁徙。除此之外,重要性排名第二的17号斑块,对景观可能连接度的贡献小于16号斑块,dPC减少了43.81。19,20,21,22号斑块,面积较小,但其可以充当“踏脚石”斑块,利于成为物种迁移过程中的暂歇地。

2018年的研究区最重要的斑块为第990号斑块(图5(b)),dPC指数为84.19,同样是研究区内的主要栖息地斑块,面积最大,为9 530.51hm2,占研究区总面积的35.5%,是整体研究区景观连接度的贡献者之一,其次是第1 570号斑块,dPC值为46.41,9 908和5 071号斑块重要性分别是第3和第4名。该时期的斑块数量急剧增多,重要斑块分布在中部和西南部地区,其间零星分散存在面积较小斑块,总体破碎化程度增大,斑块内部破碎化严重,斑块间生物物种的迁移扩散阻力增加,但是零星存在一些斑块可充当“踏脚石斑块”,分别是斑块9 599,5 263,7 845号等小型斑块。

图5 景观连接度指数dPC时空分布

栖息地斑块破碎化且面积持续减少不利于物种的生存和迁移扩散。2014—2018年期间,栖息地斑块呈现出破碎的时空分布特征,整体东部大型斑块景观连接度比中西部高,2014年的东北部的主要栖息地斑块在2018年分裂为2个主要的栖息地斑块,面积减少306.13hm2,西南部、西北部的栖息地斑块也发生了破碎化,整体研究区内的栖息地斑块面积持续减少。此外,用于分析的前10个重要斑块中,2014年的第23号斑块到2018年其斑块重要性跌出前10,研究区栖息地面积减少且景观连接度下降,斑块破碎化加剧。提示保护区管理中栖息地斑块要加大保护力度。

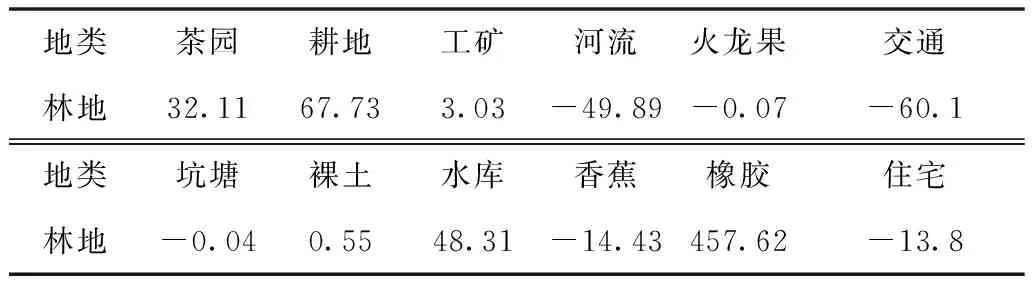

2.3 栖息地破碎化的重要驱动力

纳板河自然保护区受到不同人类活动的影响,其中土地利用类型影响最大,导致保护区内自然林的面积在不断减少[27]。由2014—2018年土地利用转移矩阵可以得到林地破碎化的主要土地利用类型(表1),2014—2018年,随着人类活动的不断加剧,纳板河自然保护区林地总面积不断在减少,减少面积为471.02hm2。其中,种植橡胶林对栖息地的破坏最显著,天然林转成橡胶林种植的区域为457.62hm2,占研究区总面积的1.57%,耕地扩张对栖息地的破坏次之,天然林转成耕地的区域为67.73hm2,占研究区总面积的0.23%,水库面积增加对栖息地的破坏是第三大干扰源,天然林转成水库面积的区域为48.31hm2,占研究区总面积的0.16%,茶园种植对栖息地的破坏为第四,天然林转成茶园种植的区域为32.11hm2,占研究区总面积的0.11%。以上结论提示,橡胶林、耕地、水库、茶园这4类土地利用方式是影响栖息地破碎化的重要驱动力,表明人类活动是造成纳板河自然保护区栖息地斑块破碎化的主要因素。

表1 林地转为其它各类用地的面积

3 结论

本文通过景观连接度指数对纳板河自然保护区栖息地景观连接度进行动态变化分析,并结合土地利用转移矩阵分析栖息地破碎化的驱动力因素,结果表明:

1)在距离阈值区间内,纳板河自然保护区栖息地2014年和2018年整体性连接度指数总值分别为6.00和5.71,概率连接度指数总值分别为7.98和7.45。相较2014年,2018年栖息地整体性连接度指数下降了0.29,概率连接度指数下降了0.53;表明2014—2018年,纳板河自然保护区生态栖息地斑块景观连接度总体呈现下降趋势,朝着斑块化和破碎化方向发展。

2)2014—2018年,最大的栖息地斑块位于自然保护区东北部,占研究区面积的35%以上,最大栖息地斑块的重要性指数(dPC)从85.14下降至84.19,dPC值在前10的其余栖息地斑块面积在减少。位于研究区中部、中西部和西南部地区的栖息地,景观斑块化、破碎化现象加剧,甚至出现栖息地斑块消失的现象。

3)土地利用方式的转变是纳板河自然保护区景观连接度变化的驱动力。土地利用转移矩阵结果表明,橡胶、耕地、水库、茶园4类土地利用增加直接导致栖息地斑块的萎缩,景观连接度下降、破碎化加剧、人类活动是纳板河自然保护区栖息地破碎化的主要影响因素。