音乐人类学记谱与分析的教学实践①

2021-03-27上海音乐学院上海200031

徐 欣(上海音乐学院,上海 200031)

对于音乐人类学学科特征的探讨,向来有其方法论上的两翼:一方面是以各个音乐文化事项的人文阐释而进行的实地考察和民族志写作;一方面是针对世界多元文化中具有多样性特征的音乐而展开的记谱与分析。从方法论关系上来说,记谱也是田野考察当中音乐描写的技术手段,因此往往会被纳入对田野考察的相关讨论当中,但从作业方式和研究目标上来说,记谱与分析都是针对音乐形态的描写和阐释,构成了多元音乐形态研究的连续统一体。在中国,以传统音乐暨民族民间音乐为对象的记谱与分析有其深厚的实践和理论基础,而音乐人类学的引介和本土化发展同时也催生出这一领域在中国的新特征和新意义。可以说,中国音乐人类学在记谱与分析方面要处理的首要问题之一,是与已有的中国学术传统对话,同时融合学科视角展开进一步的理论研讨和实践。

对该领域回顾后可以发现,中国学界在记谱与分析方面的实践最多,理论探讨次之,将其作为课程展开针对性学科基础教育的更不多见。就目前所知,笔者所在的上海音乐学院是国内首个将音乐人类学记谱与分析列入音乐学系本科必修课的专业音乐院校,也是唯一从本科至研究生阶段实施系统化训练的教学单位。2006年,上海音乐学院萧梅教授开设了音乐学系“音乐人类学记谱与分析”本科必修课(后更名为“音乐人类学描写与分析”);2019年,笔者接任了该课程的主讲教师,同年与德籍特聘教授吉娅·贾尼珍(Gisa Jaehnichen)共同开设《音乐人类学视角下的音乐分析》研究生选修课。研教结合,教学相长,十几年的课程建设以师生共建的方式体现着教学成果,并且促使授课教师在内容与方法上不断反思与完善。笔者将从思路、纲要、内容、成果几个方面对该系列课程进行简要介绍,希望能够呈现出上海音乐学院在这一领域的学术思考和教学经验。

一、基本思路和教学框架

作为和科研成果密切互动的专业课程,本教学的开展以几个重要的理论观点为基石:

其一,“两个跨越”。音乐人类学的“记谱”不是从文本到文本的过程,而是从音响到文本的记录,或者说是将听觉感知转化成视觉文本。这种视觉文本(乐谱)“是一种历史性建构的知识”,而听觉与视觉的转换“已经构成我们音乐学发展的历史”。②萧梅在余舜德教授“日常生活的身体感”讲座(上海音乐学院)中的发言,2012年3月29日。音乐人类学记谱理论的诞生,是以通用五线谱对于描写任意一种音乐文化的局限性为基础的。从田野音响中直接获取对于这种音乐的感官知识,再寻找到适合于对其进行描写的文本手段,这是音乐人类学记谱的逻辑起点。因此,记谱本身所面临的问题首先在于:音响如何转化成乐谱?

进一步来说,音乐人类学面对的挑战不仅仅是跨越声音与文本之间的距离,还要跨越不同音乐文化观念的差异。我们有时会把音乐人类学记谱描述成“跨文化记谱”(Cross Cultural Transcription),这表达了对另一个问题的追问:如何才能通过记谱与分析来理解异文化中的音乐?可以说,音乐人类学与记谱分析有关的历史,正是从思想和实践上对上述两个问题追寻与反思的历史。

其二,开放描写。课程不以某种现成音乐文化表达体系或记谱法为标准,也不简单地规定或套用某种现成的分析话语,而是鼓励学生去使用、创造适当的描写工具和描写符号,以此培养学生对世界中不同民族音乐文化具有充分的理解能力,真正实现对音乐现象的感性认知与理性分析。

其三,主客意识。与音乐人类学的基本研究立场相一致,记谱与分析同样体现着研究者在主—客位上的选择。在进行音乐描写实践时,要有充分的研究立场上的自觉,并可以做到主—客位的转化。

其四,中国传统。中国有自身扎实的音乐形态研究传统,在对谱与分析的历史、理论、个案等方面要与中国经验对接,令学生既有相关的国际视野和学术背景,也要建立起“中国音乐人类学记谱与分析”的整体意识和本土观念。在中国相关成果介绍方面,课程涉及了刘天华、杨荫浏对中国传统音乐的记谱;周吉以及其他学者对十二木卡姆的记谱;于会泳腔词关系;杨匡民“三声腔”;董维松戏曲声腔程式分析;江明惇调式旋法基本特征;沈洽“描写音乐形态学”等,同时还有一些青年学者有代表性的成果。

在国内专业音乐院校中开设记谱与分析课程,一方面是音乐人类学多元音乐文化研究的需求,另一方面也有对中国当代专业音乐教育体制的反思作为背景。正如萧梅在第一版本科课程教学大纲中所言:“近现代以来,中国专业音乐教育在音乐感知、音乐能力的培养上,是以西方乐理为主导的系统化训练。20世纪中叶开始,全球视野中的音乐文化逐渐打开了音乐学界的视野,在文化中研究音乐以及世界多元化的音乐存在越来越得到重视。因此,从以西方经典音乐为核心的音乐概念‘The Music’,到以复数形式‘Musics’为关怀的音乐人类学迅速得以发展,并成为国际音乐教育领域关涉文化认同与民族音乐建设的重要学科。”从这个意义上说,音乐人类学式的多重乐感的培养,不仅体现着学科内部的学术观,同时也作为一种应用型的当代教育手段,促进学生以开放的感知系统和多元的音乐观念理解世界音乐文化之构成与精神内涵。

本科阶段《音乐人类学描写与分析》以音乐人类学记谱与分析的中外理论、历史发展和个案介绍为基础,侧重于音乐描写(记谱法、记谱、乐器描写)以及音乐分析的技术训练,以下述几点作为主要的教学目标:

(1)系统了解历史上不同时期与不同民族所具有的以记谱法体系为核心的音乐描写手段;

(2)深刻认识音乐人类学描写法中所蕴含的不同视角与方法、发展历程及其在音乐文化研究中的应用及局限,如主位/客位、描述性记谱/规约性记谱等;

(3)在技巧与能力上,以不同类型的音例记谱训练为主,掌握基本的跨文化记谱的描写方法和分析方法。并熟练掌握以不同的现代科技手段进行音例描写;

(4)了解基本的乐器、乐队、歌唱、音乐活动现场的描写方法;

(5)了解以风格、类型、比较、社会音乐行为要素为对象的音乐风格分析方法;

(6)提高学生对于不同文化中有意义的声音景观的比较意识,培养多重乐感。

研究生课程《音乐人类学视角下的音乐分析》更为侧重于音乐分析方面,在授课内容和思路上,以地域、体裁、风格等不同的专题单元构成。以2019年一学期的课程为例,Gisa负责东南亚地区音乐的分析部分,涉及北越南Ca Tru音乐、大陆东南亚自由簧类乐器、东南亚地区《罗摩衍那》音乐、赫蒙(苗)歌,越南南部舞台音乐等,由英文授课;笔者负责的单元包括多声音乐(内亚地区游牧民双声音乐、中国西南少数民族多声音乐等)、阿拉伯音乐体系音乐、汉族传统音乐(中国戏曲分析、音腔的描写与分析等)、场域谱分析。课程还特别安排了印尼佳美兰合奏表演现场作业式的场域描写与分析,引导研究生们在音乐发生的真实情境中关注不同乐器组合、声部关系当中展现出的旋律、节奏与音色的协作,同时也要关注表演者之间的互动以及表演环境对演奏的影响。应当说,研究生课程在教学观点上与本科阶段是基本一致的,即同样强调音乐分析本身的多元性及其差异性,强调开放性的分析系统,并特别侧重整体性分析,即作为音乐本身的整体、作为音乐表演场合的整体以及作为音乐文化的整体,而在授课方式和授课内容上则考虑到研究生层次的学术能力和学术需求进行了调整,外籍教师的加入也扩展了分析个案和分析思路。

二、主要内容与教学案例

在授课内容上,本科课程有以下几个特点:

1.描写对象的完整性与描写手段的多样性。在描写对象上,包括声乐和器乐,独唱/奏与合唱/奏、单声部与多声部,旋律性与非旋律性,以音响为独立单位和以整体表演场域为单位,等等。声乐和器乐的发声体不同,声乐的音响变化主要靠“看不见的身体”,因此在需要时要注意对发声腔体和部位的感知与描写;器乐的音响变化则取决于外部的身体动作,更易于被捕捉,因此要对演奏手法及其相应的变化音高/音色加以关注。在“独唱/奏与合唱/奏”这一对关系中,主要强调的是对后者的描写,这与“单声部与多声部”部分相关但不完全等同,因为合唱/奏也可以单声部,而独唱/奏亦有多声部。旋律性的描写对象本身也包含了不同层次,注重选择不同音乐体系、不同声音特点和表达方式的音例,如苗族飞歌、蒙古族长调、维吾尔族弹拨尔乐曲、巴布亚新几内亚卡鲁里(Kaluli)人的跟唱型多声歌曲Heyalo等;非旋律性,指不以旋律为主要音响形式的音乐类型,如打击乐、以音色变化为主的喉音(如因纽特人Katajjaq)等,要善于发现其音响特征并寻找到合适的描写方法。

随着音乐人类学对“音乐”这一概念在理解上的演进以及对关注作乐过程的研究转向,研究者逐渐意识到,不能仅仅将音乐本身作为描写对象的局限性,从而将音乐声还原至其发生的实时语境中重新观察。所描写的要素不仅仅针对典型意义上的“音乐”,还包括各种声音、行为乃至观念,所关注的主体不再仅仅针对表演者,而是扩展到观众、其他在场者等人群;所考察的问题不再仅仅是单向的制造音乐与接受音乐,而是双向乃至多向的交互。课程开辟专门的单元,以介绍已有的场谱记录和分析成果为引导,以录像、现场表演的观看为方式,展开对表演场谱的教学实践。实际上,这一观点不只是源自西方音乐人类学,20世纪80年代,由中国艺术研究院音乐研究所编撰的《民间音乐采访手册》当中,就曾特别提出“记录民间歌舞音乐时不能脱离舞蹈动作”的指导性意见[1],中国西南少数民族常见的苗族芦笙舞便是很好的描写对象。在音乐与体态之间关系的场谱方面,英国学者马丁·克莱顿(Martin Clayton)对印度拉格音乐表演者的演唱和身体动作以及表演者之间互动关系的研究个案颇有参考性[2]。进一步来说,在更为完整的表演场域关系考察方面,热古拉·库来希(Regula B. Qureshi)对苏菲派仪式音乐Qawwali的场谱记录和分析[3]、李亚对遂昌傀儡戏前台、后台、表演者与观众之间如何在表演时形成交互的网络与交互的声音结构[4]等研究个案,均为教学提供了很好的范例。

与描写对象完整性相对应的,是描写手段上的多样性。记谱总体来说分为人工记谱和机器记谱,包括但不限于修正五线谱、旋律线描谱、计算机频谱、量化图像谱、行为谱、场谱等。其中的“旋律线描谱”既可手绘、利用excel表格输出或是利用计算机软件的相关功能。后者除旋律线描外,还可应用在测音、乐声及语音音色描写和分析、精确节拍/节奏的量化、音强精确量化等方面。描写手段的选择与以下几个参数相关,一为描写对象的适用性;二为记谱者所选择的描写立场(主位—客位);三为预期达到的分析目标。除了可以借鉴已有方法外,更鼓励学生自己设计、探索更多适合于该种音乐的记谱方式、符号、分析手段和分析框架。

2.记谱的主位/客位:视角和方法的选择与比较

尽管音乐人类学的记谱从理论上来说都属于描述性记谱(descriptive transcription),但某文化内部所使用的规约性记谱(descriptive transcription)或称记谱法(Notation)是一种文化音乐观的凝练和表达,在有条件的情况下应在了解某种“记谱法”的前提下进行记谱实践,特别是对中国传统记谱法的认知和掌握,例如从古琴减字谱、敦煌琵琶谱中体会中国古代乐器的指法思维以及身体动作和音乐声之间的转化观念,或是从工尺谱中发现汉族传统音乐“骨谱活腔”的表演实践特征等,是音乐学专业学生需要具备的感悟力和技术能力。这种将两种不同立场的乐谱进行对照比较的方式,一直被中外学者提倡或实践。曾志忞发表的京剧《天水关》乐谱(1915)即采取了以将五线谱的节奏定量法记乐器分谱,最末行标京剧传统锣鼓经状声字的对照谱;刘天华《梅兰芳歌曲谱》(1930)兼有五线谱与工尺谱;杨荫浏《锣鼓谱第一集》以加注简谱节奏标记的状声字总谱与分谱、节奏型五线谱三部分组成。查尔斯·西格在区分出规约性与描述性记谱的同时也提出,无论用哪种记录方法,音乐作为人们的交流工具总有其主观性的一面,因此两种记谱应该互为补充、验证[5]。因此,本科课程用专门的课时进行了声乐工尺谱的译谱训练(即严格按照工尺谱字转写)与同一唱段的记谱练习(即直接听录音或教师演示记谱),并将两种谱进行对比。

20世纪中期以后,随着音乐人类学对音乐产品、音响的注重转向对音乐产生的过程及文化背景的关注,如何在记谱中表达局内观念及音乐自身逻辑、呈现主位音乐的形态与意义,成了音乐人类学家着力挖掘与发展的方向。学者们不再仅仅满足于依靠自我的经验和理论建构去描写与说明,而是将他者音乐置于其文化特殊性的语境中来认识,希望挖掘对于局内人来说有意义的音乐要素。我们虽然一直强调以分析为目的记谱的客位性质,但通过探索音乐文化的主位意义的描写,也可以使得我们的工作具有主位记谱的特征。笔者在教学中倾向于在比较框架中阐释不同立场的记谱方式,用于描写音乐中的“近经验”“远经验”,现以内蒙古科尔沁地区弓弦潮尔的记谱实践来说明这个问题。

蒙古族弓弦潮尔在形制上与当代马头琴非常相似,但以双弦同奏(外弦奏旋律、里弦演奏持续低音,正四度定弦)为特色,且大多数延续了传统的制琴材质,以马尾为弦材和弓毛,以动物皮作琴面,因此整个音质颗粒感较强,泛音十分丰富,在演奏旋律时音色变化极多。对潮尔的记谱有两种倾向,一种以记录基本旋律为主(见谱例1)。

谱例1.[6]

该谱除个别地方外,均省略了对潮尔持续低音声部的记录。对泛音的标记也是如此,除以符号o标出潮尔最具特色的双弦同度人工泛音以外,并没有做过多的泛音标记和音质变化标记。

谱例2.[7]

另一种记谱则特别突出了潮尔多变的音色。下面是夏洛特 · 德芙琳(Charlotte D’evelyn)对潮尔《嘎达梅林》的记谱。

该谱用一行谱表记两声部,以类型众多的符号标记了不同的音色、装饰音和音高,以音色的标记为重点,包括“轻柔、耳语般的音色”“咆哮般的音色”“泛音”“人工泛音”等(见谱例2符号说明部分)。通过在课堂上播放同一版本的音频能够发现,实际上这段乐曲在音色上的表现比这份记录更为多样,但也正是因为其音色变化如此丰富,给人工记谱带来了非常大的难度。德芙琳尽量完整地对这种多样性进行了展现,虽然不能避免主观判断(包括听觉判断,以及选择哪些音色变化进行记录的判断),但该谱对音色特征的强调,一方面从客位的角度更为细致地对潮尔的声音进行了描写,另一方面暗示出潮尔对特殊弦材和动物皮的运用。更为重要的是,潮尔深沉的整体音色及其泛音多样性是蒙古人对这件乐器的声音体验以及审美判断上非常重要的部分,以至于形成了对潮尔的“音色认同”,任何对潮尔的乐器改革都要以不改变其音色特征为前提。因此我们可以说,这份记谱是兼顾客位音响特征和主位声音观念的一个实例。

在主位记谱的实践中,对田野考察中获得的口述资料的分析和运用,是发掘对局内人来说最有意义的声音要素的途径。潮尔的泛音系统中有一个最具代表性的、固定把位、固定奏法的双弦同度自然泛音(即谱例1中以符号o标记的泛音),从听觉体验来说,它在潮尔乐曲中以其通透、纯净、高亮的音色而非常具有辨识度。深入口述资料我们会发现,这个音在局内人心目中具有“主音”的地位,非常强调在乐曲中对该音的运用。20世纪中期,活跃在科尔沁地区的潮尔大师色拉西(1887—1668)特地将其称为“HIANG”,念法是“H-I-ANG”(和—衣—昂)连读,其中“H-I”像是描述从低把位上滑的滑音,“ANG”在略拖长音的同时音调上提,模仿了两个同音泛音叠加时干净明亮,余音悠长的音色。蒙古族作曲家、色拉西的学生美丽其格(1928—2014)曾说:“凡是遇到这个音,都要演奏HIANG”“不管哪个调,这个HIANG都很重要”,当代潮尔演奏家布林巴雅尔认为,“拿住琴必须听到这个音,否则潮尔的风格出不来”。[8]基于局内人对HIANG的命名与相关阐述,笔者曾在记谱中特别突出了对于HIANG音的标记:

谱例3.《普庵咒》片段

演奏:色拉西

记谱:徐欣

该段谱例为sol—do认弦,HIANG音在旋律中作sol音。该曲HIANG的运用非常频繁,只要遇到旋律中的sol,都会以HIANG的方式奏出。因此,对该音的标记对于我们分析潮尔泛音的实践运用、探索科尔沁蒙古人的泛音审美观以及“HIANG的主音观”提供了进一步的分析文本。

三、教学成果举要

本课程学生的作业主要分为三类,一是平时练习,二是课堂研讨,三是期末作业(包括学期结束后的持续思考和成果)。下面选取较有代表性的个案进行例举。

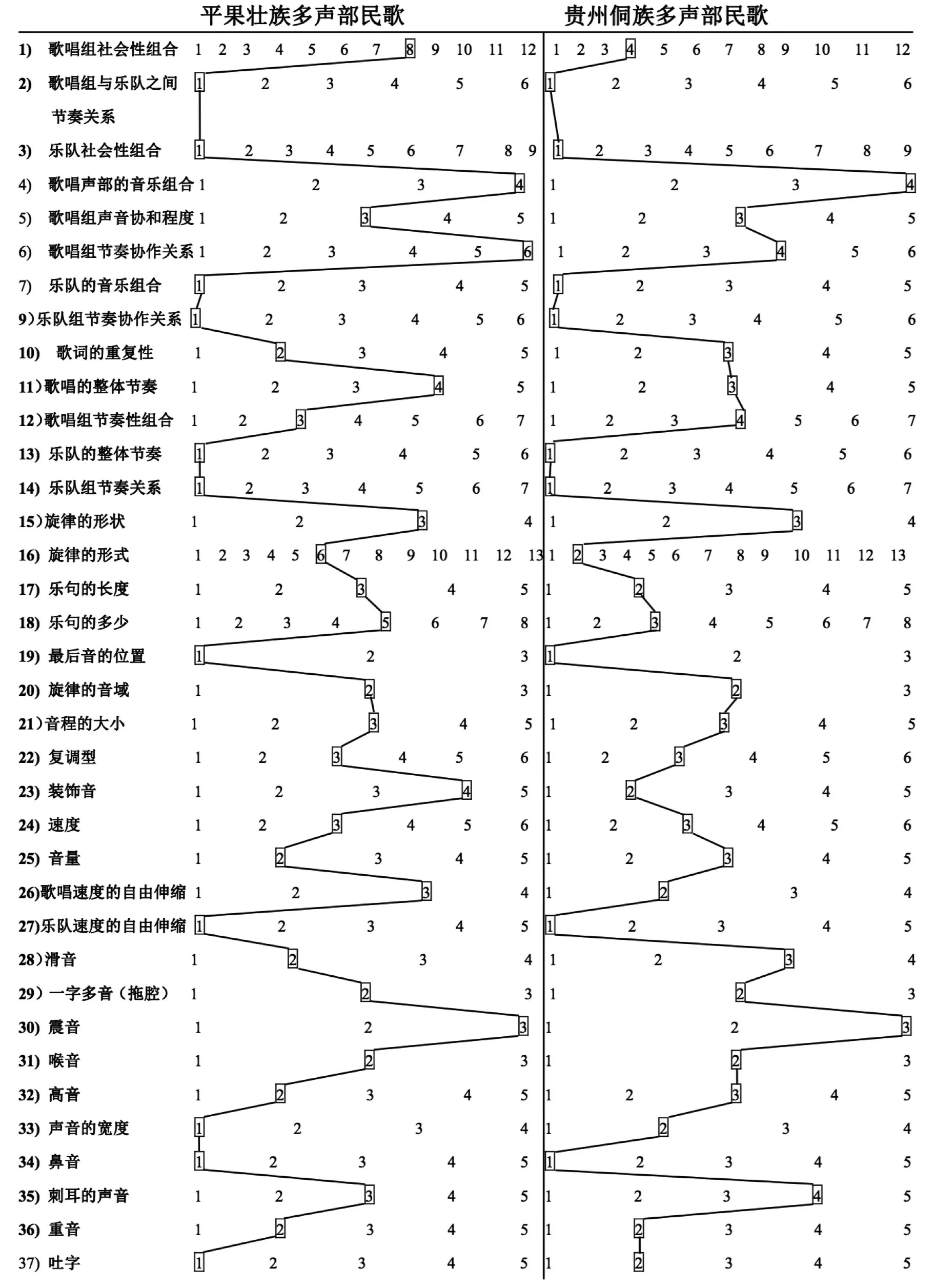

图1与表1为2007级音乐学系本科生朱腾蛟依据洛马克斯“歌唱测定体系”,对广西平果县壮族与贵州侗族多声部民歌的比较分析[9]。(指导老师:萧梅)

表1.广西平果县壮族与贵州侗族多声部民歌对比表

下面是2015级音乐学系本科生吴洁对维吾尔族弹拨尔曲《艾捷姆》的记谱与分析作业。(指导老师:徐欣):

一、基本信息

1.音响信息

乐曲:维吾尔族弹拨尔曲《艾捷姆》 民族:维吾尔族

地区:新疆库车县 表演者:图尔孙·卡德尔

长度:3′47″

2.录音信息

录制者:徐欣 时间地点:2018年10月20日新疆库车县艺人乌斯曼家中

图1.

3.记谱信息

记谱人:吴洁 谱式:坐标曲线谱

辅助工具:五线谱、Ipad画图工具软件

时间:2020年5月11日11:50:14

二、记谱说明

1.横纵轴单位设定说明

横轴为具体时间进行,其单位以一秒为一个单位,共有15″;纵轴为音高,以半音为一个单位,其范围从小字组的f开始,到小字2组的C。

2.符号说明

将记谱中的符号分为五种,①实线,代表音与音之间的真实连接。体现出这一弹拨乐器稳定音色的一面;②短音,体现出音色在似断与非断之间的游移与不确定;③上滑音,这是一个辅助旋律不断攀升的一个重要音色处理方式,这一上滑音的出现,使得声音出现一种“阶梯状”的发展趋势;④复合音色:上滑—紧收音,这一音色体现出与前一种意思的结合与呼应,并且体现出这一弹拨乐器更加深层的虚实性声音效果的音色属性,并在一定程度上具有结构性的划分意义。(可参照“音响特点简述”中的第⑥点);⑤颤音,这是此乐器音色的另一种声音属性,而这一音色似乎与印度弹拨乐器音色非常相似。

图2.旋律线描谱(手绘)

3.音响特点简述

①整体来看,这段音乐的运动趋势是逐渐上升的。

②从选取15″的这段艾捷姆独奏中,可以将这段音乐分为四句。

③并且这段音乐的音区并不高,基本处于中音区,但在13″的时候,开始出现连续的高低八度音交替。

④其旋法多以纯四度为主,出现在4″的一个小滑音上,以及7″—8″之间的一个音程关系里。另外,还有三度进行,出现在9″—10″、12″—13″、14″—15″三处,其中12″—13″是一个由连续二度进行构成的横向三度。

⑤在每一句的内部,有些地方具有“似断非断”的绵延感。

⑥每一乐句的重拍上,都有类似摇腔的处理,而在第10″开始, 基本在每一个重复音上,都保持着摇腔这一处理方式。这是由于复合性的上滑—急收音所造成的,通过这样的复合音色一方面体现出不稳定的摇曳感,另一方面,也可以从曲线谱中看到,这两处复合音色的出现,都展现出对每一段句尾的牵引与强调,因此这一音色在一定程度上也具有结构性的意义。

图3为2019级留学生、博士候选人毛剑雷(Corry Moore)对蒙古族潮林道之潮尔声部的记谱与分析。为了中文表达的流畅起见,笔者在发表时略有删减和修改。(指导教师:徐欣)

图3.元音变化图

类型:潮林道(Choor in Duu)—潮尔声部潮尔沁(潮尔表演者):道尔基录制时间:2008年,具体不详

录制地点:内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市

录音提供者:巴图巴雅尔

说明:潮尔道是一种复调的、蒙古风格的歌曲长调。这种传统的声乐表演风格反映了蒙古的美学、历史、文化、伦理和哲学。潮尔道由高声部和低声部人声形成了双声部复调风格。低声部由类音高的长音组成,并且偶有元音变化,有时会体现出令人沉思的音质。因为录音内容仅展示了潮尔道的低声部,所以我将使用不测量音高的记谱形式,着重显示元音的时间变化。因此,我将使用一种方法来指示以秒为单位显示的元音变化,以及音量的变化。

分析:在十秒的记谱中,元音的变化与声音的开放性(openness)和音量的变化相对。指示音量的符号未显示准确的音量变化,而是更多地表示音量增加和减小。第一行中的方块表示元音之间的过渡时间。声音开放(openness)的变化由第二行指示——当它们靠近时,声音会更加闭合;而当它们分开时,声音会更加开放。第三行为音量大小。这个记谱向我们显示,元音不仅影响声音的开放性,而且影响声音的音量。录音结束时的音量比录音开始时的声音稍大,此外声音略微开放。这也表明在两个元音之间转换所需的时间并不总是一致的。

课程设计了研讨环节,针对已有的记谱与分析个案,在引导学生学习后表达自己对其理念与方法的分析和感受。这些个案包括美国音乐人类学历史上著名记谱案例——四位学者共同对同一首非洲乐弓曲的记谱实践、沈洽“通用旋律模拟器”首次发布会、陕北民歌《兰花花》“徵调式还是羽调式”之辨的分析等。下面是2015级本科生在观看1995年中国音乐学院“通用旋律模拟器(DEAM)发布会”录像的课堂讨论记录选登。①讨论时间:2020年4月23日;主持人:徐欣。

DEAM软件的“数学模型”能模拟出润腔,有效地建立一个“润腔数据库”,从而有助于对音乐风格的研究与分类,这个数据库一旦建立下来,就可以直接用于音乐形态学的比较分析。对于乐谱的记写、判断还是在研究者手中,而这套软件则成了一个可供研究的聆听参考、降低记谱与演奏误差的工具。它的用途很广,可以用来对世界各民族音乐旋律的动态,各种律制都能记下来,是一种音分值记谱的方式。纵观DEAM软件的功用,它既是一种能记谱仪、测音仪,也是一种律学仪和视唱练耳的辅助工具(训练听各种律制),因此也可以培养学生的“多重乐感”。它最主要的用途就是把动态旋律记录下来。比如苗族飞腔,这个数字谱以及它如何转换成动态旋律我并不大了解,无法知道它的具体旋律形态是怎样的,但是通过软件的仿真模拟,这种感受就更加直观了。(甘玉琳)

发布会中演示的几段模拟还原音响,对听者所听到的音乐有着较高的还原度,但没有力度和音色,只有音高和时值,因此效果上无法完全接近原声。蒙古长调,有长调音乐的韵味感觉,但缺少力度的变化;《红灯记·十七年》这段,相比于蒙古长调,由于音色不似人声,对于固有且熟悉的、有着鲜明音色特征的音响来说,在经由DEAM的还原后,反而使人感到不够贴切;《江河水》有相似度,但能够感受到人工操作痕迹;肖邦《即兴曲》更接近于现代的电音效果。(陈景舒)

该模拟器在一定程度上能够还原长调的记谱,对于类似于长调这样的润腔,或是有特殊唱腔方式的音乐来说,依旧能听出其中一些很细微的颤音,这是普通记谱无法达到的。但存在的问题是,必须要视听结合才能做到如此直观,如果只看其中的数据记录部分,并不比其他记谱方式更直观易懂,反而增添了理解难度。对于“音腔可以最终归结于一个线性统计”的说法,个人持保留态度,但面对大量不同主体对于同一个音腔进行记谱分析后的数据建模,的确是在一个线性基础周围呈离散状态,这种情况下可称这种音腔有一个“线性模式”。(王子君)

结 语

在上海市重点课程项目以及上海音乐学院教材规划项目的支持下,本课程教材的撰写已经接近尾声,但这门课程在中国专业音乐院校的广泛开设尚属初阶。在笔者看来,它的普及势必将推动我们对以下几对关系的理解,即学科方法论之间的关系;西方理论和中国经验之间的关系;以及以音乐学为导向的研究和以人类学为导向的研究之间的关系。在整个学科于当代中国日益蓬勃的今天,为学生树立多元音乐描写的观念,赋予其开放性的描写思维和方法启迪,继而深入对学科精神和学科方法论的领悟,这对于中国音乐人类学值得期待的未来发展而言,无疑是一个有意义的实践。