中药灌肠治疗成人脓毒症的Meta分析*

2021-03-26许梦婷邓定伟李健

许梦婷,邓定伟,李健

(1.广州中医药大学第二临床医学院,广州 510405;2.广东省中医院大学城分院重症监护室,广州 510060)

脓毒症是宿主对感染的反应失调,导致危及生命的器官功能障碍[1]。尽管人们对脓毒症的研究和认识不断深入,治疗手段不断改进,但其病死率仍居高不下。中医药在脓毒症的应用越来越广泛,近年来越来越多关于中药灌肠治疗脓毒症的临床报道,但缺乏相应的系统评价。为此,笔者采用Meta分析方法,收集相关的临床研究文献,评价中药灌肠治疗脓毒症的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

1.1.1 纳入类型 国内外公开发表的有关中药灌肠治疗脓毒症的前瞻性随机对照试验,语种不限。

1.1.2 研究对象 符合脓毒症诊断标准的成年患者(年龄≥18岁),国籍、种族、感染部位、病程不限。

1.1.3 干预措施 对照组:西医常规治疗(控制感染、液体复苏、营养支持和稳定内环境等)。试验组:西医常规治疗的基础上,加用中药灌肠(方剂、疗程及用量不限)。

1.1.4 观察指标 1)疗效评价指标:临床有效率、急性生理与慢性健康评分(APACHE Ⅱ评分)、中医症状积分(分)。2)感染指标:降钙素原(PCT)、C 反应蛋白(CRP)、白细胞计数(WBC)。

1.2 排除标准 1)动物实验、体外细胞实验等基础研究。2)个案报道、会议、综述类文献。3)无法获得摘要或全文。4)重复发表的文章。5)试验组为多种治疗方案联合,对照组含有灌肠治疗等。

1.3 检索策略 计算机检索中英文数据库,包括中国知网(CNKI)、中国学术期刊数据库(万方)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、维普中文科技期刊全文数据库(VIP)、Pubmed、Embase。中文检索词为“脓毒症”“感染性休克”“灌肠疗法”“中药保留灌肠”“中药灌肠”“大承气汤”等及其组合。英文检索词为 Sepsis、septic shock、Traditional Chinese Medicine Enema(or Chinese medicine retention enema or clyster of traditional Chinese medicine。检索时限为各数据库建库起—2018年12月。

1.4 文献筛选和资料提取 由两名研究者独立根据预先制定的纳入及排除标准严格筛选文献,阅读文献的标题和摘要,粗筛出符合纳入标准的试验后,阅读全文确定是否纳入并提取相关资料。遇到分歧时与第3名研究者讨论决定。提取项目包括试验方法学特征、试验例数、治疗和对照措施、观察指标等。

2.4 相关性分析 在观察组孕妇中,直线相关性分析显示,阴道微生态状况异常与早产、胎膜早破、绒毛膜羊膜炎、产褥感染、胎儿窘迫、新生儿感染呈现明显正相关性(r=0.432、0.384、0.552、0.384、0.392、0.362,P<0.05)。

1.5 质量评价 参照Cochrane系统评价手册5.0.1评价标准,分析每个研究的以下6项内容:1)是否随机化分组。2)是否分配隐藏。3)是否盲法。4)结果数据是否完整。5)是否选择性报告研究结果。6)有无其他偏倚。对每项内容作“YES”(低度偏倚)、“NO”(高度偏倚)或“Unclear”(不清楚)的判断。

1.6 统计学方法 通过Cochrane国际协作组织提供的Review Manager5.2软件进行统计学处理,根据观察指标的类型不同,二分类变量采用比值比(RR),连续性变量采用均数差(MD),当测量观察指标的单位不同时采用标准化均数差(SMD),可信区间均为95%(CI)。应用卡方检验对纳入临床研究进行异质性检验,当P≥0.10,I2≤50%时意味着同质性较好,采用固定效应模型,当 P<0.10,I2>50%时意味着有明显异质性,再次详读全文并分析异质性来源,若无法排除异质性,则采用随机效应模型分析。对最终纳入研究≥10个的结局指标,采用漏斗图评估有无发表偏倚。

2 结果

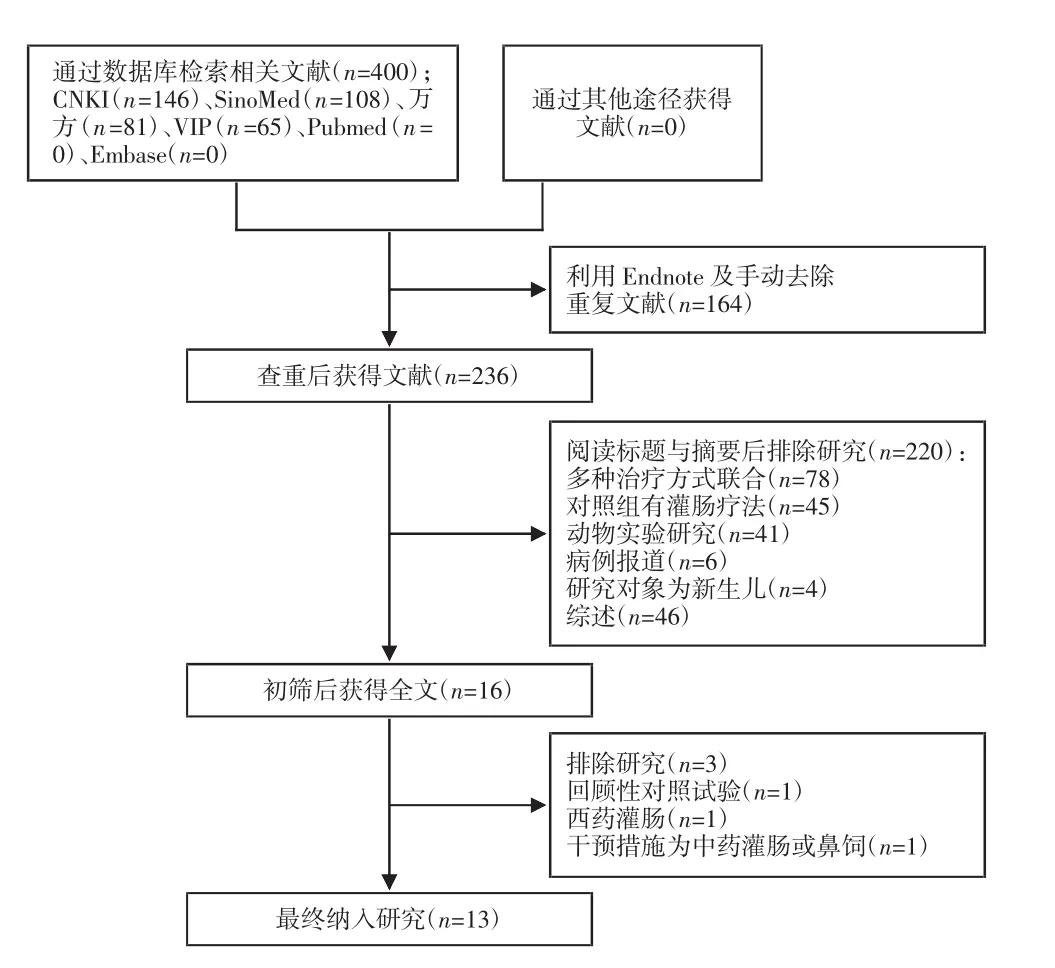

2.1 文献检索结果 初级检索共获取400篇相关的临床研究,经过使用Endnote X8查重之后,剩余236篇文献。阅读标题与摘要去除研究类型不符(动物实验、非随机对照试验、系统综述等)的文献200篇,剩余16篇,进一步阅读全文,去除3篇不符合要求的文献,最终纳入13篇[2-14]前瞻性随机对照试验,全部为中文文献,共955例患者,其中试验组486例,对照组469例。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程Fig.1 Literature screening process

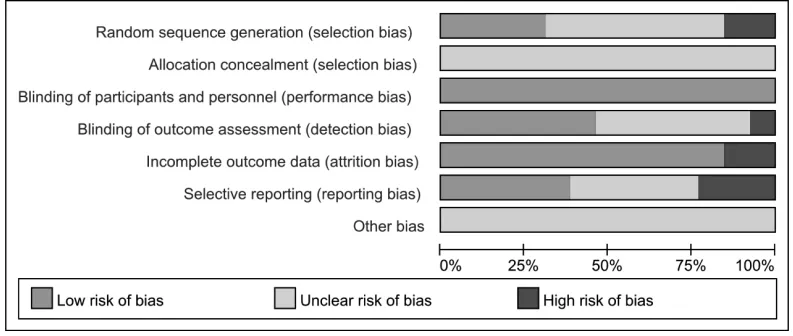

2.2 纳入研究的基本特征 纳入的13个对照试验均对患者性别、年龄及基线情况进行了描述,且明确指出各组基线具有可比性。见表1。

表1 研究纳入的基本情况Tab.1 Basic information of included studies

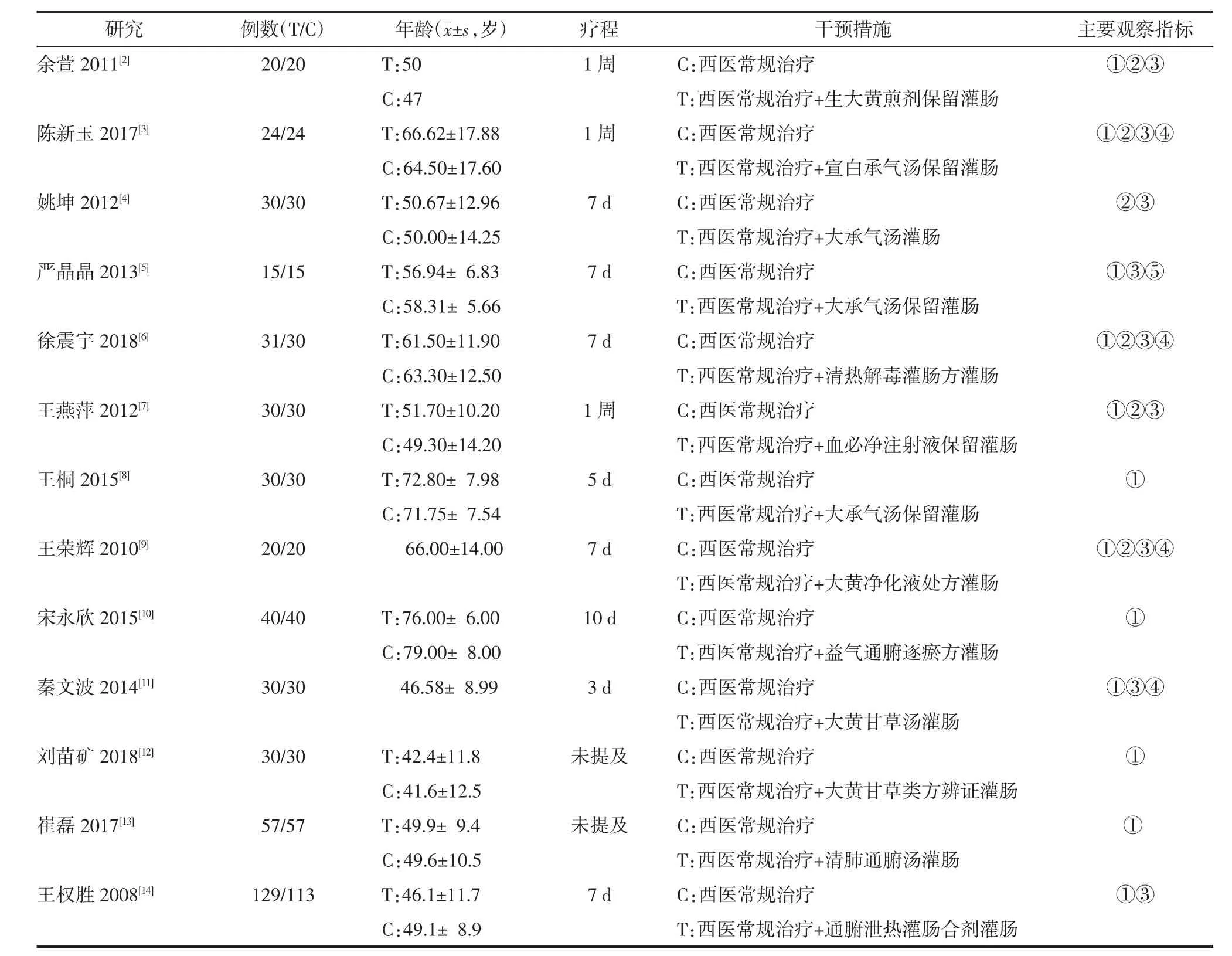

2.3 方法学质量评价 所纳入研究均有提及使用随机化、基线资料具有可比性,其中 6 篇[6,9,11-14]研究说明了分配方法,其余仅记录随机字样,未做详细描述。两篇[6,12]研究报道了患者退出和失访的情况,其中1项因患者大便失禁而剔除试验外,另1项未对具体原因进行说明。所有文献均未提及是否分配隐藏。见图2。

图2 纳入研究的偏倚风险图Fig.2 Bias risk graph of included studies

2.4 Meta分析结果

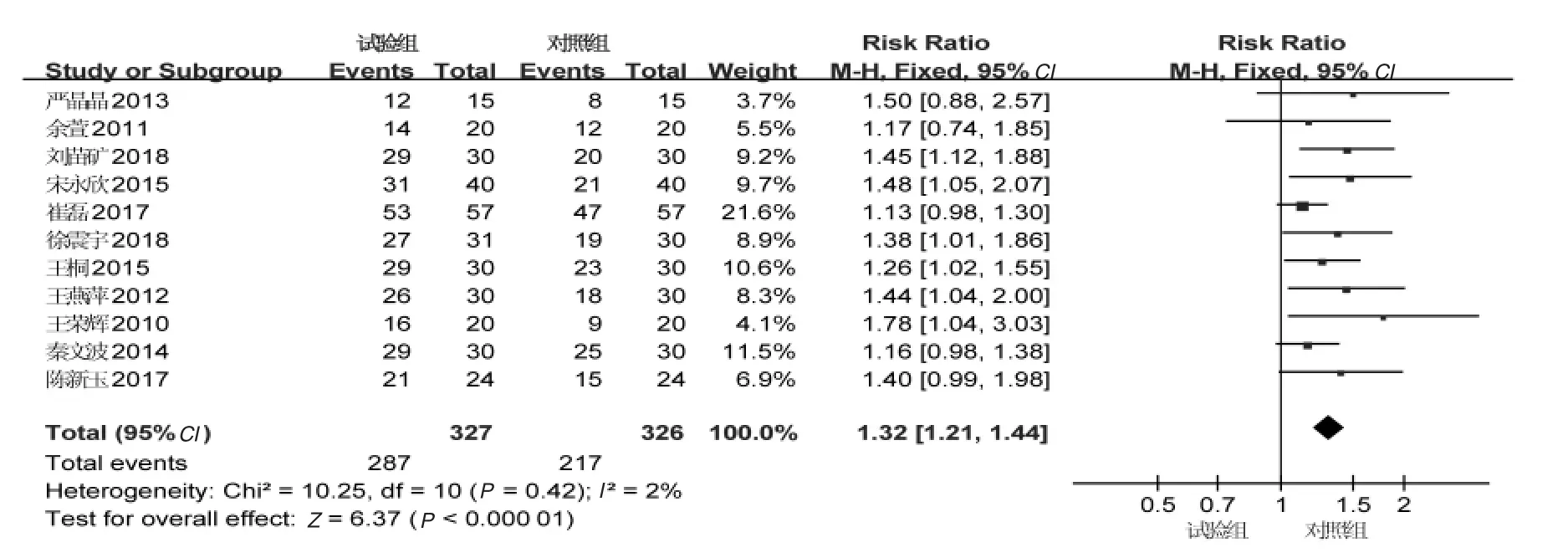

2.4.1 疗效评价指标 1)有效率:共有11篇[2-12]文献报道了有效率,异质性检验结果显示P=0.42,I2=2%,其中P≥0.10,I2≤50%,说明各研究统计学异质性较小,因此采用固定效应模型。合并效应量RR值为 1.32,95%CI为(1.21,1.44),P<0.000 01,表明两组差异有统计学意义,中药灌肠配合西医常规治疗临床疗效优于西医常规治疗。见图3。

图3 有效率比较的森林图Fig.3 Forest plot of efficient comparison

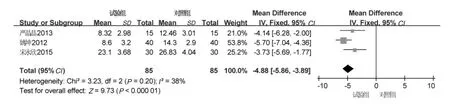

2)APACHE Ⅱ评分:共有 3 篇文献[2,11,14]报道了APACHE II评分,异质性检验结果显示P=0.20,I2=38%,其中 P≥0.10,I2≤50%,说明各研究统计学异质性较小,因此采用固定效应模型。MD=-4.88,95%CI为(-5.86,-3.89),P<0.000 01,表明差异有统计学意义,中药灌肠联合西医常规治疗降低APACHE II评分优于单纯西医常规治疗。见图4。

图4 APACHE Ⅱ评分比较的森林图Fig.4 Forest plot of APACHE Ⅱ score comparison

3)中医症状积分(分):共有 3 篇文献[2,6,11]报道了中医症状积分(分),异质性检验结果显示P=0.75,I2=0%,其中 P≥0.10、I2≤50%,说明各研究统计学异质性较小,因此采用固定效应模型。SMD=-1.37,95%CI为(-1.71~-1.04),P<0.000 01,表明差异有统计学意义,中药灌肠联合西医常规治疗降低中医症状积分(分)评分优于单纯西医常规治疗。见图5。

2.4.2 感染指标

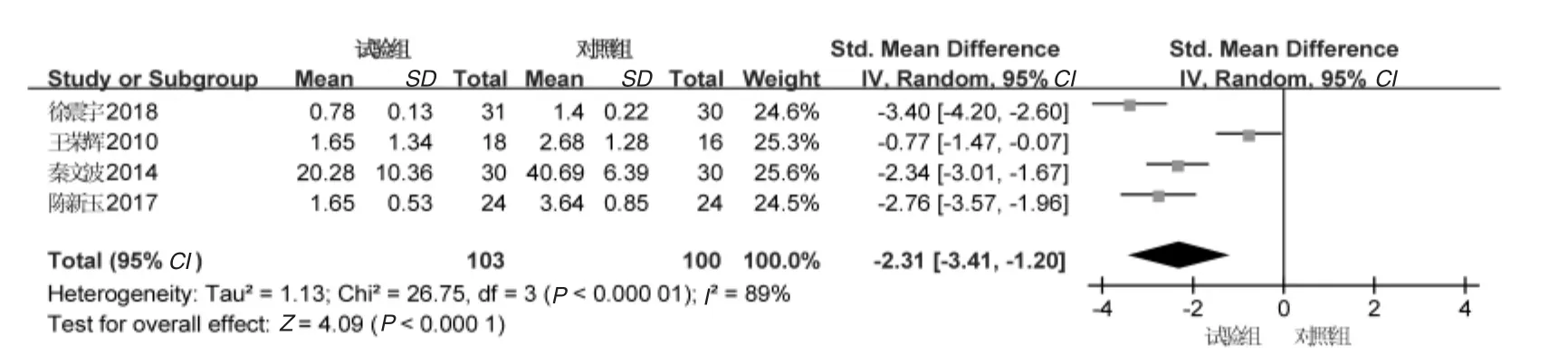

2.4.2.1 PCT 共有 4 篇[3,6,9,11]文献报道了 PCT 水平,异质性检验结果显示P<0.000 01,I2=89%,其中P<0.10、I2>50%,说明各研究存在异质性,因此采用随机效应模型进行分析。各研究结局指标的单位不一致,故采用SMD进行分析。SMD=-2.31,95%CI为(-3.41,-1.20),P<0.000 1,表明差异有统计学意义,中药灌肠联合西医常规治疗降低PCT效果优于西医常规治疗。见图6。

图6 PCT水平比较的森林图Fig.6 Forest plot of PCT level comparison

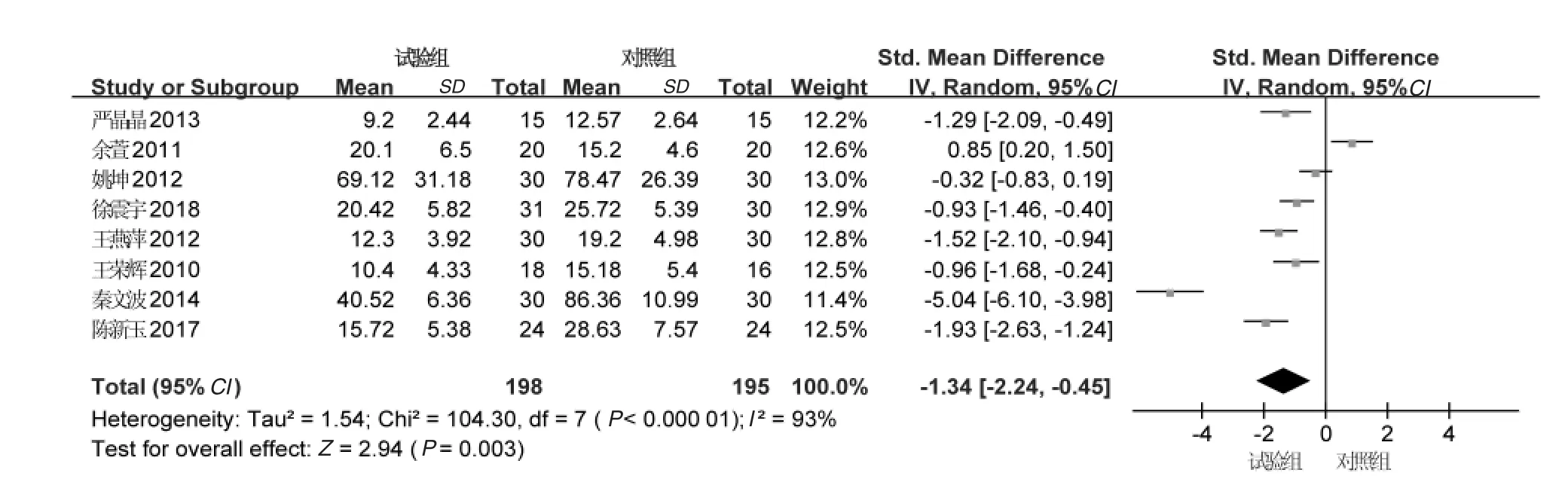

2.4.2.2 CRP 共有 9 篇[2-7,9,11,14]文献报道了 CRP 水平,其中1篇[14]提供数据形式不一致,无法合并分析。异质性检验结果显示P<0.000 01,I2=93%,其中P<0.10,I2>50%,说明各研究存在异质性,因此采用随机效应模型进行分析。各研究结局指标的单位不一致,故采用SMD进行分析。SMD=-1.34,95%CI为(-2.24~-0.45),P=0.003,差异有统计学意义,表明中药灌肠联合西医常规治疗降低CRP效果优于西医常规治疗。见图7。

图7 CRP水平比较的森林图Fig.7 Forest plot of CRP level comparison

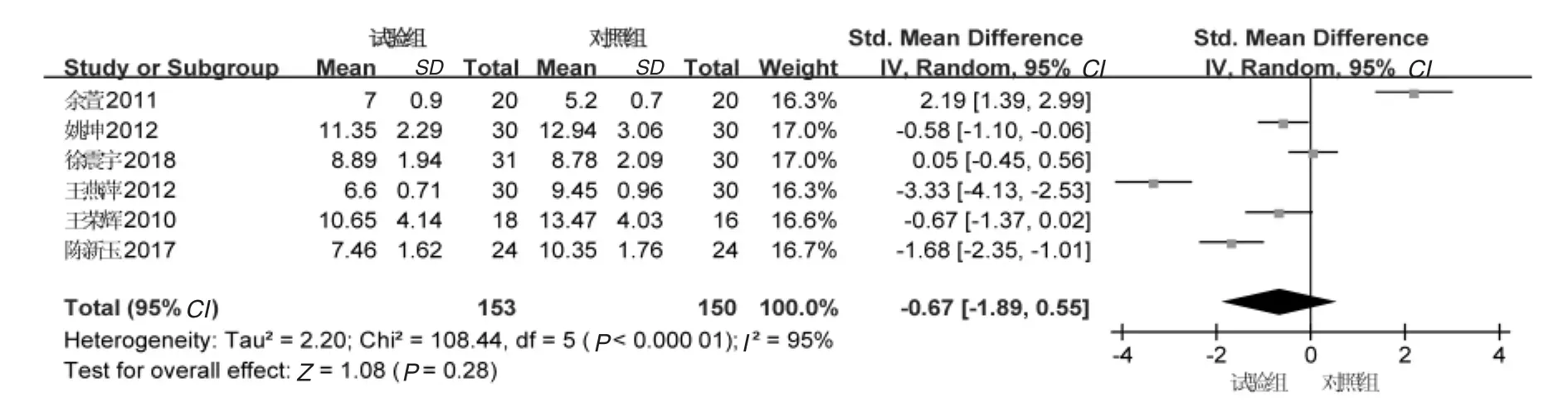

3)WBC 计数:共有 7 篇[2-4,6-7,9,14]文献报道了WBC计数,其中1篇[13]提供数据形式不一致,无法合并分析。异质性检验结果显示P<0.000 01,I2=98%,其中 P<0.10,I2>50%,说明各研究存在异质性,因此采用随机效应模型进行分析。各研究结局指标的单位不一致,故采用SMD进行分析。SMD=-0.67,95%CI为(-1.89,0.55),P=0.28,差异无统计学意义。见图8。

图8 WBC水平比较的森林图Fig.8 Forest plot of WBC level comparison

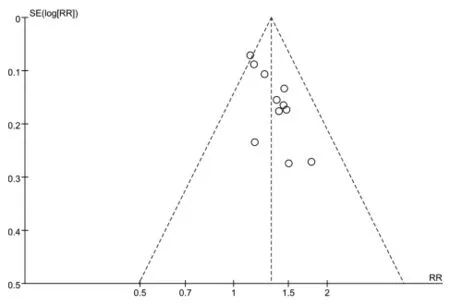

2.5 发表偏倚分析 以漏斗图评价发表偏倚,对纳入的11篇记录中药灌肠治疗脓毒症患者有效率的研究进行发表偏倚检测。结果显示各项研究大多汇集于倒漏斗图的上部,散布不对称,说明可能存在发表偏倚,有些阴性结果未发表,Meta分析计算出的效应量倾向于高估干预措施的治疗效果。见图9。

图9 评价发表偏倚的倒漏斗图Fig.9 Funnel plot of evaluation publication bias

3 讨论

脓毒症的发病机制复杂,随着研究的不断深入,肠道在脓毒症的发展过程中备受重视。肠道作为体内大的细菌和内毒素库,是脓毒症的枢纽器官[15]。在各种损伤及应激状态下,患者的肠屏障功能障碍,肠道内细菌和内毒素移位,引起肠源性感染,激活机体免疫系统,产生“炎症瀑布反应”,诱发全身炎症反应综合征(SIRS),出现多器官功能障碍或衰竭,从而又进一步加重对肠道的损害,形成恶性循环[16-17]。研究发现血清PCT、CRP和WBC水平与脓毒症患者的病情和预后密切相关,其水平越高,患者病情越严重,同时提示预后也越差[18]。

中医没有脓毒症的概念,根据其临床特点可将其归为“温病”范畴,毒邪内蕴,瘀血阻滞,腑气不通和正气亏虚是其主要病理机制[19]。“温邪上受,首先犯肺”,肺朝百脉、主宣发肃降,无论肺气本虚或肺气正常,毒邪入侵,始发于肺,肺失其宣发肃降功能,则清阳不升浊阴难降,内外毒邪难以排出体外,积聚肺内,布散周身,伤及脏腑。“肺与大肠相表里”,肺失肃降,导致腑气不通,毒邪积聚肠内,损伤肠道,内生之毒由此而生。根据“六腑以通为用,以降为顺”的生理特性,随症加减中药灌肠通腑泄浊,荡涤肠腔,使毒邪有所出路,恢复肺与大肠的正常生理功能。中药通过大肠的直接吸收后,传入至肺,经肺朝百脉与宣发肃降而布散全身,从而使临床症状逐渐改善,疾病向愈[20-21]。

中药灌肠最早起源于汉代张仲景的《伤寒论杂病论》,是将中药药液自肛门灌入,保留在直肠或结肠内,通过肠黏膜的吸收以治疗疾病的一种外治法[22]。近年来,许多研究表明中药灌肠可有效治疗脓毒症,但其具体机制尚不十分明确,可能为药物直接作用于肠道,促进肠道蠕动,清除肠道内容物,降低血管通透性,保护肠道黏膜,同时清除肠道内细菌和内毒素,防止易位,维持肠道内微生态环境的稳定,有效阻断脓毒症患者的过度炎症反应,降低血清PCT和CRP,减轻炎症反应对机体的损害,缓解病情,改善预后[20,22-24]。肠黏膜具有很强的吸收能力,药物通过肠道内静脉进入血液循环,避免了肝脏的“首过效应”,吸收迅速,操作简便,作用持久。与口服相比,可提高外周血药物浓度达到的高度和时间[20,22]。因此中药灌肠不仅仅是对患者的局部治疗,还能够对患者进行全身治疗,改善脓毒症患者的症状,抑制病情的发展。

在纳入的13篇文献中,所选用的灌肠方有大承气汤[4-5,8]、大黄甘草汤类[11-12]、自制方[6,9,10,13-14]、生大黄煎[2]、宣白承气汤[3]、血必净注射液[7]。中药频次最多的是大黄(11次)。研究结果显示,与常规治疗相比,中药灌肠联合西医常规治疗能够降低PCT和CRP,降低APACHE Ⅱ评分和中医症状积分(分),提高有效率。

本系统评价存在以下几点不足:1)研究纳入的13篇文献,虽均为中药灌肠联合西医常规治疗治疗脓毒症,但在试验的具体细节上存在差异,且研究对象病情严重程度也不同。另外对于中药灌肠选用的药物,在方剂选择、剂量、灌肠保留时间、次数等方面也不一致。可能造成不全面的结果,对疗效产生影响。2)所纳入的文章均未采用对病情评价敏感度与特异度更高的观察指标,例如28 d病死率等。3)纳入的研究质量较低,虽都有“随机”字样,但部分研究未说明具体随机方法,且13篇文献均未报告分配隐藏,有失访的两个研究[6,12]未采用意向治疗分析(ITT)。因此难以判断偏倚的有无及大小。4)多数研究样本量较小,可能产生假阳性或假阴性结果,从而无法评价疗效的安全性。因此,在今后的临床研究中,有待开展多中心、大样本、设计严谨的随机对照试验,增加如28 d、90 d病死率等指标,提高研究质量,规范疗效评价标准,以期更准确地评估中药灌肠对脓毒症患者临床疗效的影响,更好地指导临床。