名实互证视野中的长江

——《长江历史图谱》评介

2021-03-25胡阿祥

◎胡阿祥

(南京大学历史学院,江苏南京210023)

近些年来,“长江”作为一个关键词,越来越多地出现在我的工作中,或许这缘于我担任馆长的六朝博物馆,就坐落在南京市长江路,而我反复行走长江路琢磨出的“行走长江路,1800 米,1800 年”旅游理念,得到了南京市政府的高度认可,并在长江路历史文化街区的建设中,得到了拓宽加深的具体落实。2020 年9月17日,在中国南京金秋经贸洽谈会玄武专场活动上,我与客商嘉宾分享了我眼里、脚下、心中的长江路,所谓“万里长江万里长,南京长江路不长,历史却很悠长”“神州处处长江路,南京长江路不过其中之一,文化却最丰富”“长江路的过去,千年文脉,一路经典”“长江路的现在,历史文化大街、文化旅游大街”“长江路的未来,古今接续,推陈出新”……

然则由短短的长江路,说到长长的长江,长江之历史悠长、文化丰富、一路经典、古今接续,关乎我“上下五千年、纵横一万里”的国家命运,象征我“大美天地人”的中华民族,标志我“仁者乐山、智者乐水”的文化精神,又既在不言而喻中,也值得时刻去感悟。

我之感悟长江,不仅时时刻刻以身以心,因为我是籍贯上海、生长桐城、生活南京的长江的子民,而且研学的历史、地理、文学多样学科,因为我本科历史、硕士地理、博士文学。于是,在这样切近而亲和的感悟中,多年以来,我习惯把性情温柔的长江比作“母亲河”,而把脾气曾经越来越暴躁的黄河比作“父亲河”,我对中国历史、中华文化的理解,也由此多了一些新的认识。

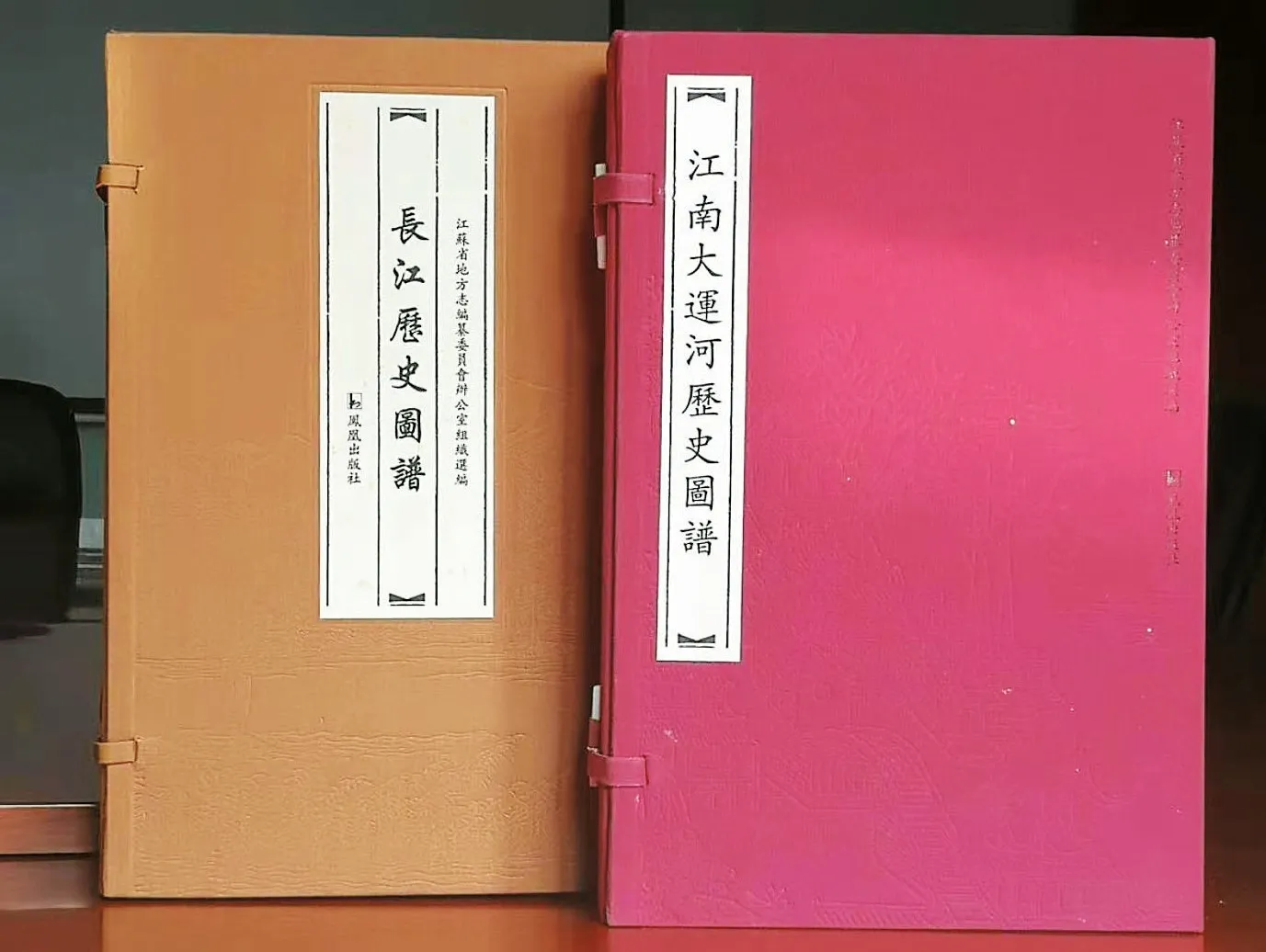

当我收到江苏省地方志办公室组织选编、凤凰出版社寄赠的《长江历史图谱》,并且马上翻阅一过后,我的一些自以为是的新认识竟又获得了意象的强化与具象的鲜活。意象的强化,缘于《长江历史图谱》的文字叙述;具象的鲜活,来自《长江历史图谱》的图画呈现。

以言意象的强化,《长江历史图谱》之左健伟先生的“序”可谓立意高拔,张乃格先生的“前言”堪称涵括广博,于是出版《图谱》乃至研究长江的学术价值与现实意义,得以更加明了。

以言具象的鲜活,《长江历史图谱》既独具匠心,以气势恢宏、风格飘逸的《江山万里图》开卷,起到点明地理与文化主旨的效果;又常规操作,以选择精当、类型丰富的七卷舆图构成主体。此七卷主体之编排,尤其富有义理:如《长江口图》,引人探索长江入海口由三角湾而三角洲的变迁,这是人文改变自然的见证;《沧海桑田图》,涉及“科氏力”对地形塑造与滩洲发育之影响,这是自然影响人文的力量;《江防图》虽以明清时代为主,却也促发人们对于“天堑”“南北”“避难所”“薪火相传”等军事、文化主题的深层思考,彰显了自然与人文的交互作用。

《长江历史图谱》与《江南大运河历史图谱》形成姊妹篇

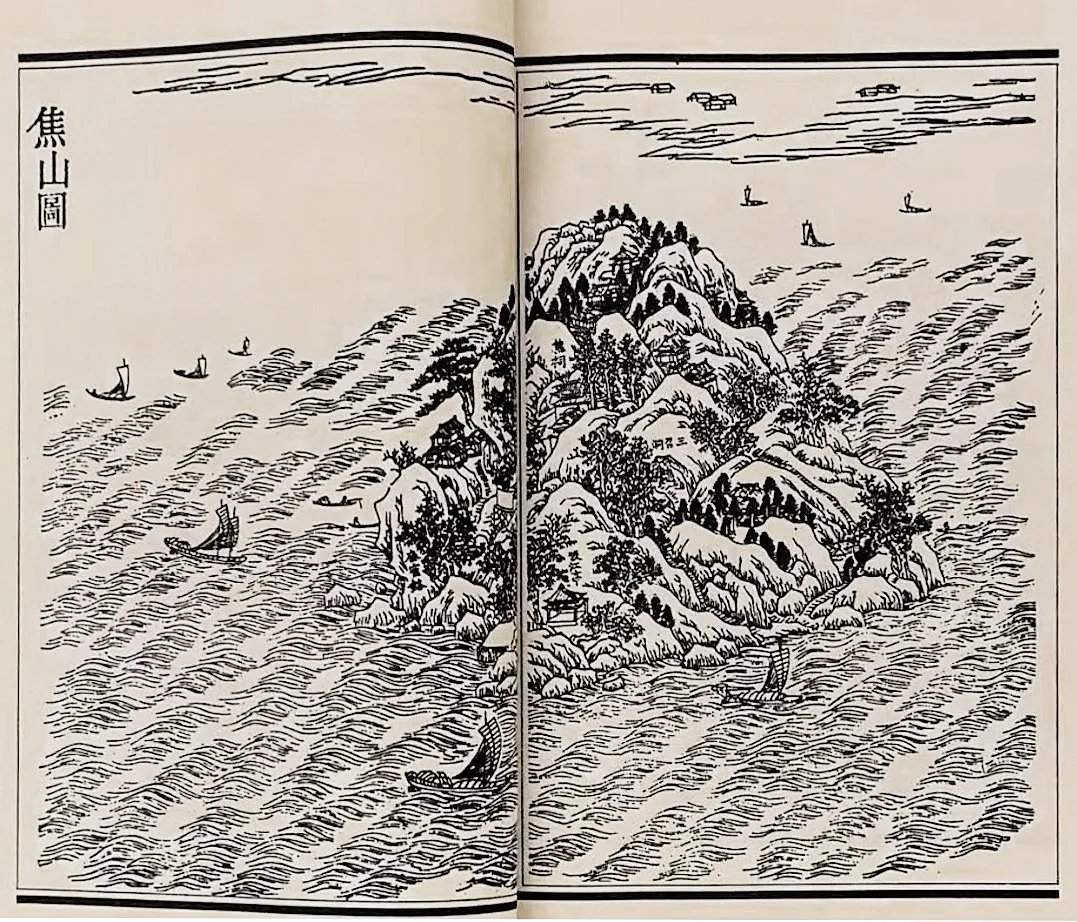

焦山图(选自清《古今图书集成·方舆汇编·山川典》)

审图品文,我也是浮想联翩。忆昔十多年前,我与江苏教育出版社任晖编辑一起策划、与复旦大学葛剑雄教授共同组稿了“河流文明丛书”两辑八册(黄河、长江、汉水、清江、湘江、渭河、新安江、淮河),并与弟子张文华博士合作,完成了《淮河》一册。记得当初考虑选题时,首先想到的就是“四渎”。所谓“四渎”,我国第一部辞典、西汉的《尔雅》有云:“江、河、淮、济为四渎。四渎者,发源注海者也”,即长江、黄河、淮河、济水都是独流入海的大川。而说起“四渎”的重要性,西汉的《礼记》中称:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯”,即在中国的名山大川中,山的“五岳”、水的“四渎”最受朝廷重视。演变至今日,济水早已基本湮废,只留下一些相关地名,如济源市、济宁市、济南市,供人缅怀;黄河下游已经成为“悬河”,失去了名副其实的“支流”;淮河大部汇入了长江,江、淮并流入海。换言之,今日中国内地农耕社会之大川,首推瘦身的黄河与壮阔的长江。

单言古代“四渎”之一、今日仍旧壮阔的长江,按照六集系列片《长江》导演夏骏先生的说法:“江河竞流,凤龙齐舞,炎黄同尊,儒道互补,骚诗争妍。”正是黄河、长江两大文明的互补、互动、互助接力,成就了中华文明的奇迹。

如果说黄河缔造了中华文明的早期兴盛,那么长江则是近千年来中华文明的主导者和领军者。中唐以来,中国经济与文化重心东迁南移,长江谱写了领跑中国的千年篇章。

这种奥秘背后,是文明规律的重新探讨,是文明持续的智慧发现,是支持人类生存与发展的文明启示录。

立足于这样的宏观视野与终极关怀,2017年9月首播的《长江》系列片,“以跨越6380 公里的地理距离,穿越数千年的时间长度,解读长江领跑中国的历史秘密”;2020 年11月,受到《长江历史图谱》之文字叙述、图画呈现即图文对照的启发乃至激将,我想长江之于中华文明的丰富意义,似还可以从长江名称的演变、长江名称的影响以及长江约定俗成的分段名称这些角度,稍作申述,以求名实互证之特别效果。

长江本来专称“江”;由于水量浩大,又称“大江”;“大江”源远流长,所以又称“长江”。而受到“江”“大江”“长江”的影响,中国南方的河流多称“江”,这就如同受到“河”“大河”“黄河”的影响,中国北方的河流多称“河”。这是非常有趣、值得关注的现象。比如长江最长的支流“汉江”,所谓“漾言其微,汉言其盛”(清段玉裁《说文解字注》),“语曰天汉,其称甚美”(萧何语),终于使得刘邦接受了项羽、范增给予的汉王封号,进而“汉”成为汉朝、汉族名称的来源,“汉”也由此成了中国历史最鲜明的记忆、中华文化最显眼的符号。如此,汉之伟大、江之悠长,可谓形象表达了中华文化的伟大与悠长。

与黄河除了起源段有卡日曲(藏语意为“红铜色的河”)、玛曲(藏语意为“孔雀河”)等名称外,其名可谓“一以贯之”相比较,长江有许多约定俗成的分段名称,这既是长江地名的最大特点,也彰显了长江流域异彩纷呈的历史与文化。

长江的正源叫沱沱河,然后叫通天河,藏语则称“直曲”。通天,表达了其地高峻,上可通天;“直曲”意为牛犊河,藏民传说,有条从天而降的牛犊,它的一对鼻孔永不停息地流水,这就成了通天河的水源。长江再往下流,有了“金沙江”之名。金沙江古称丽水,早在战国时代,《韩非子》就说“丽水之中生金”,明末宋应星在《天工开物》里也说:“水金多者,出云南金沙江……回环五百余里,出金者有数截。”本来,《尚书·禹贡》里说“岷山导江”,这是地理视野不广的战国时代人们的认识;到了明朝的江阴人徐霞客,终于发出质疑“经典”的勇敢创新,振聋发聩地喊出“推江源者,必当以金沙为首”之声。又金沙江流至四川宜宾与岷江汇合,始称“长江”,然而此下的长江,仍多分段的专名。如四川宜宾至湖北宜昌段,因为大部分在四川境内,故称“川江”,其中自重庆奉节至湖北宜昌段,因为流经三峡地区,又称“峡江”;峡江之下,江水进入两湖平原,这是古代的荆州地区,故名“荆江”;荆江以下,流经江西、安徽段,这里古属楚国,故称“楚江”,其中江西九江一段又名“浔阳江”,这是因为九江曾名浔阳;又南京市以下的长江,因为江面宽广、呈现“三角湾”形态,赢得了“洋子江”即海洋之子的名号,又因流经古代的扬州地区,而得名“扬子江”。及至近代,“扬子江”这个名称,更被延伸扩展到泛指整个的长江。以上这些分段名称,如果分析、展开,则联系着民族、物产、学术、地形、政区、古国、文学、地理等广泛的内容,既从“名”的方面深化了“实”的面貌,也提醒我们思考诸多的历史与现实问题,比如为何长江文明在唐代以前上游高过中下游,宋代以后长江上游的辉煌成为了历史,而长江下游迎来了辉煌与梦想。如何理解明清以来长江上游的资源东流、环境恶化、处处乱石荒山,而长江下游日渐富裕、发达?怎么回应长江上游落后地区需要长江下游发达地区“反哺”与“报答”的诉求?如此等等,都是几千年来长江环境变迁与文明演进留给我们今人的宏大课题,而在回答这些课题的答卷中,作为长江下游富裕、发达省份的江苏,没有理由缺席;江苏也的确没有缺席,比如《长江历史图谱》,就是一份回望历史、面向未来的沉甸甸的优秀答卷。

由《长江历史图谱》的提醒,我还注意到,江苏省志办此前也编有《江南大运河历史图谱》(凤凰出版社,2019年版)。如此,江苏省志办的历史舆图整理与出版,可谓运河、长江双翼齐展,这无疑反映了江苏省地方志工作者的学术敏锐、事业追求以及对于江苏地情把握的准确到位。确实,来源于江宁府与苏州府各取一字的“江苏”之名离不开水,江宁府的“江”,苏州府的“苏”与“州”,就都与水有关。江苏之实更是离不开水,如地理的江、河、湖、海集于一身,以江苏最为典型;江苏水域面积超过1.72 万平方公里,占比近17%,这也是全国之最;即便江苏的地理分区,也以江南、江淮之间、淮北为习惯称呼。所以我们常说“水韵江苏”,水是江苏之体之魂,江苏人依水而生,江苏城市依水而兴,江苏发展依水得势,江苏文化依水扬名,而若用一句话来概括江苏的特点,那就是“水做的江苏,水做的江苏人”。

这样的“水韵江苏”,赋予新时代江苏省地方志工作的重要使命之一,便是“整理国故”,汇编更多的江、河、湖、海文献,便是“推陈出新”,撰述更多的水文、水利专志。所以,此刻,我尤其期待着江苏省志办历史舆图整理出版的后续规划,比如继《江南大运河历史图谱》《长江历史图谱》之后,着手编撰《淮河历史图谱》,就是亟待开展、富有意义的一项工作。何以如此?说起“水韵江苏”之河流,相对自然的长江、相对人文的运河、自然与人文交融密合的淮河,更为显要;淮河又是中国东部的南北地理分界线,位居“父亲河”黄河与“母亲河”长江之间。也是因为淮河之自然与人文交融密合、位居黄河与长江之间,使得淮河特别具有人地关系复杂性的哲学意义。就以淮河与黄河、长江、运河的“恩怨情仇”来说,因为黄河700 多年的“欺凌打压”,即从1128年到1855 年的夺淮入海,因为元明清三代淮河承担着“蓄清”“刷黄”“保漕”的“无上使命”,即牺牲自己、奉献运河,结果曾经水清、漕深、流急的淮河,演至后来,竟然成了“两头高、中间低”的扁担河,成了上游“脑溢血”即水留不住、中游“肝腹水”即水流不动、下游“肠梗阻”即水流不出的一条苦难深重的河;好在长江接纳了淮河这个可怜的孩子,允许她南下投入自己的怀抱,这才避免了淮河的“灭顶之灾”。而及至新中国,在毛泽东主席“一定要把淮河修好”的大力号召下,淮河才又增添了再造“自然”的入海水道——苏北灌溉总渠,千里淮河也才重新开始了走向“名实相副”的漫长道路。那么何谓“名实相副”呢?千里淮河原本是条碧波荡漾、鱼游鸟翔的美丽之河,“淮河”之“淮”就是形象的写照。“淮”字的左边是“氵”,这表示它是条河,所以淮河最早的时候就叫“淮”,后来才有了“淮水”“淮河”的称呼;“淮”字的右边是“隹”,隹是短尾巴鸟的统称,这揭示了淮河的水文特征。换言之,“淮”字的本义就是短尾巴鸟在水面上自由自在地浮翔,而鸟的叫声可能就是“淮”字的读音。我想,这样的淮河,才是曾经的民谚“走千走万,不如淮河两岸”的淮河,也是习近平总书记指示的“绿水青山就是金山银山”发展理念的淮河吧。

回到本文的主题,现在粗粗翻阅、今后当会细细参考的这部《长江历史图谱》,堪称可眼读可神游、可宝可藏、鉴古知今的舆图文献整理精品;我也相信,有朝一日,当前此的《江南大运河历史图谱》、现在的《长江历史图谱》、未来可期的《淮河历史图谱》齐陈毕现的时候,我们会对“日月经天,江河行地,不废江河万古流”生发更大的敬畏,我们会对“河流孕育着文明,文明丰富了河流”有着更深的理解……