汉文帝与霸陵:灞桥伤别处的帝王情怀

2021-03-25寒鲲

寒鲲

后元七年(公元前157年)的六月初一,大汉王朝第三任皇帝刘恒在未央宫中病重驾崩,享年47岁。群臣给刚刚去世的刘恒分别奉上庙号“太宗”、谥号“孝文皇帝”,史称刘恒为汉文帝,便是以其谥号称之。刘恒去世7天之后的六月初七,他的身骸、棺椁、陪葬器皿也被尽数下葬到了事先营造完成的霸陵园之中。

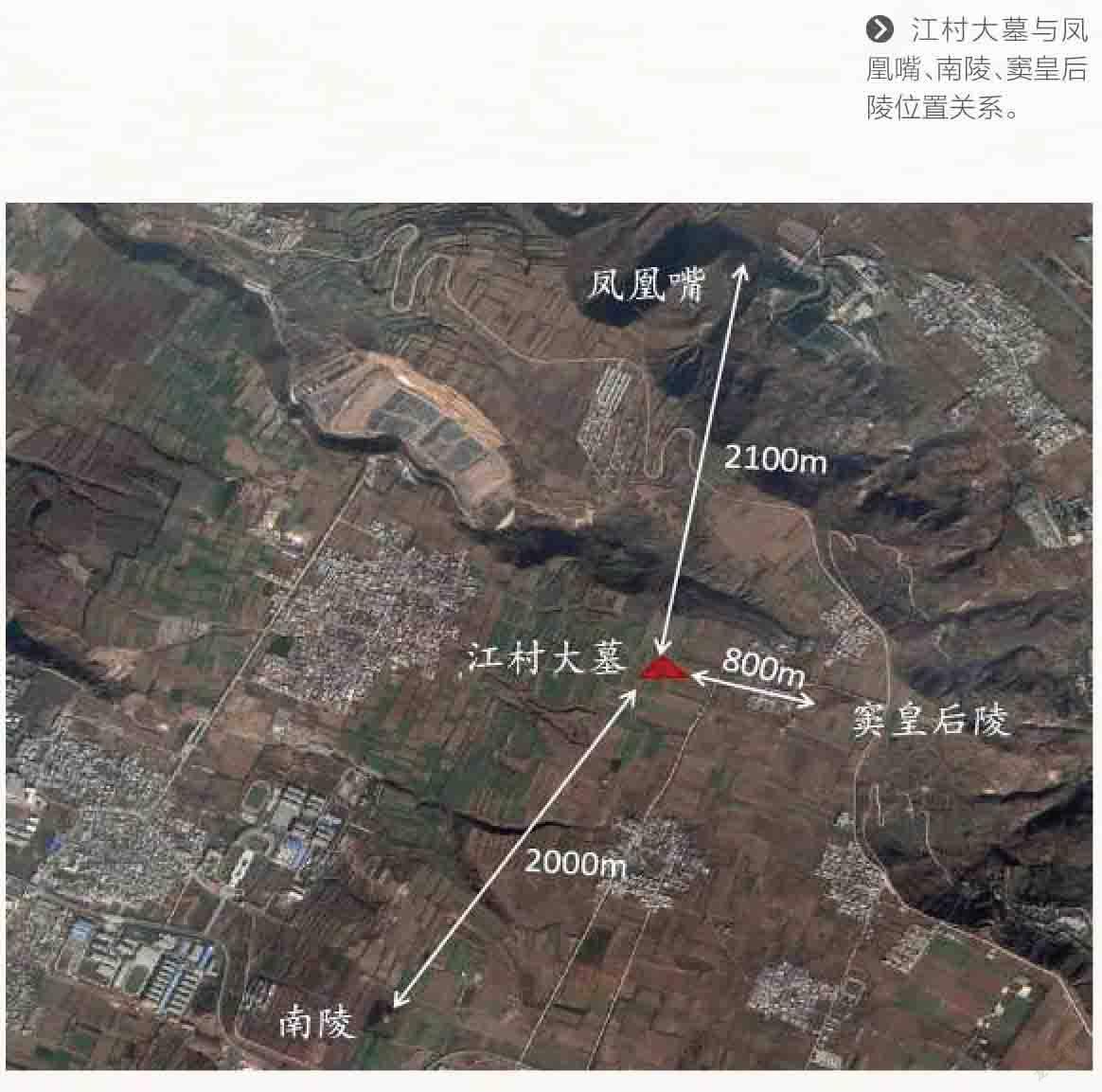

2021年12月14日,历经2178年光阴流转、朝代兴替的汉文帝霸陵再次回到公众视野之中,国家文物局公布陕西省西安市白鹿原的江村大墓才是真正的霸陵所在,元代以来被认为是霸陵的凤凰嘴,其实并无任何汉代墓葬痕迹。那么,汉文帝的霸陵究竟为何如此特殊?霸陵的选址究竟有何蹊跷之处?为何直到今天我们才确定他的帝陵究竟在哪里?一切还需要从汉文帝本人的生平与家族关系谈起。

从代王到汉帝

刘恒是汉高祖刘邦的第四子,他生于公元前203年,这一年也正是其父刘邦与西楚霸王项羽进行楚汉战争的第四年。刘恒的母亲薄氏,本为秦汉之际割据今日山西南部的魏王魏豹之妾,在韩信平定魏、赵诸国后,薄氏也被作为俘虏送入刘邦大营织布,因薄氏略有姿色而被刘邦纳入宫中。但刘邦对于薄氏,完全没有对于吕后那样的政治依赖,更没有晚年对于戚夫人那样的情感宠爱。再加上,刘邦在挫败项羽登基称帝以后,基本上忙于平定东方的各路异姓诸侯王,更没有什么时间关注薄氏与刘恒。

公元前196年,在赵、代之间统领精兵防御匈奴的陈豨举兵叛汉并且自封代王,刘邦率领汉、梁、赵、齐、燕、楚等方面的大军才把陈豨平定,平定代地之后的刘邦,鉴于赵、代之地在韩王信反叛、白登之围、陈豨之乱中的三次动荡,因而改异姓诸侯国为同姓诸侯国,将只有8岁的四子刘恒封为代王,并且把原本只有代郡、雁门郡的代国扩大,把太原郡也包含了进去。

刘恒之所以被封为代王,并非因为受到偏爱,就在这一年前后,刘邦诸子被大量封王以取代之前的异姓军功诸侯王。其中,庶长子刘肥被封齐王,庶三子刘如意先后被封代王、赵王都发生在刘恒之前,五子刘恢、六子刘友、七子刘长、八子刘建,则分别在刘恒封代王的同年,被封为梁王、淮阳王、淮南王、燕王,用来取代主动叛汉或被逼叛汉的彭越、英布与卢绾。

公元前195年,刘邦去世之后,从皇后晋位为太后的吕氏主导了西汉初年的政坛,其亲生儿子汉惠帝刘盈都受到了压制,更别提其余刘邦诸子了。刘如意、刘恢、刘友均被吕后逼死,刘建则被吕后绝后,只有刘肥、刘恒、刘长幸免于难,其中刘长是吕后一手带大,刘肥与刘恒则通过明哲保身、低调做人,方才躲过了吕后的屠刀。

吕后去世、吕氏倒台后,刘邦诸子中,只有刘恒、刘长尚在人世,刘肥诸子刘襄、刘章虽然参与到了倒吕斗争之中,但刘长、刘襄、刘章均与吕氏家族有一定关联,而且刘长、刘章均是那种锋芒外露的强势性格,以陈平、周勃为代表的汉初军功贵族,不愿意拥立一个与吕氏家族有染且性格强势的新皇帝,這才选中了勤俭低调的刘恒。

但刘恒也不是看上去那般文弱的主子,在一番慎重抉择后方才从代国都城晋阳(今山西省太原市)来到了长安。等夏侯婴与刘兴居整理好政变之后的宫廷并抬出天子的法驾后,方才进入未央宫,并且连夜派自己的亲信张武、宋昌掌管了长安城的南北军与宫殿中的禁军。

从刘恒接受皇位的过程中,其实也能看出刘恒并不是一个甘于接受朝中老臣摆布的人,更不是一个在政治上完全停留在刘邦、吕后基础上的人。或许正是这样的魄力才能让他开创“文景之治”吧,这一点也体现在了他的帝陵选址上。

从灞水到霸陵

中国古代的帝王往往会在登基后便着手帝陵的选址与兴建,刚刚成为汉帝的刘恒自然也需要考虑自己驾崩以后的归宿。然而,两个尴尬的难题摆在了刘恒的面前:

其一,父亲高祖刘邦、兄长惠帝刘盈,已经在渭水北岸自东向西营建了长陵、安陵两座陵园,刘恒作为刘邦之子,理论上确实应当葬在父亲旁边,但兄长刘盈是平辈,按照周代以来的昭穆制度,自己的陵与兄长的陵该如何安排相对位置,不是一个简单的事儿。

其二,吕后被安葬在了长陵园内,构成了长陵内的帝后双陵丘,而且吕后陵还与高祖陵共用一个陵园,并未单独营造园墙,这就使得刘恒仍旧在世的母亲薄氏,很难在长陵内拥有一个合适的位置了。更何况,薄氏、刘恒母子与吕氏、刘盈母子之间不仅谈不上源自血脉亲属的那种亲近,更有一丝源自政治斗争的别样冷冰。

刘恒是勤俭、低调、有一定政治手腕的,更是孝敬母亲的,这种孝敬并非单纯的血缘亲情,父亲的冷落与嫡母的压迫,让这对母子在长安与晋阳的宫殿中相依为命,互相扶持方能挨过20多年的战战兢兢与明枪暗箭。我们甚至可以大胆猜测,像张武、宋昌这样的代王府亲信,很可能也是薄氏教导着刘恒方才笼络到手的亲信,另外薄氏之弟、刘恒之舅薄昭也参与了代王时期的谋划,母系亲属对于汉帝刘恒而言,至少在他刚刚从代王转换为汉帝的时刻,是必须依赖的柱石。

汉帝刘恒没有在父兄营造的长陵、安陵附近继续营造陵寝,反而是把目光转移到了长安城东的白鹿原上。白鹿原东接骊山,南邻终南山,原下便是长安东出联结中原与荆楚的潼关道与蓝田道,“八水绕长安”之中的浐水与灞水分别在白鹿原的东西两侧流淌,自灞水河谷往东南前进便是韩愈写下“雪拥蓝关马不前”的蓝田,再往前走便是秦楚交接的武关,自浐水河谷往南前进便是汉唐时期高士归隐或别墅选址的好去处。

白鹿原本身不仅具有古代长安东部交通枢纽制高点的要冲地位,更是战国时期的秦国王室选定的王陵兆域。被贾谊在《过秦论》中概括为“奋六世之余烈”的奠定秦国霸业基础的秦王,自秦昭襄王之后,基本上都埋葬在今日白鹿原东北、骊山西麓的秦东陵之中,所以秦始皇才会在骊山北麓营建陵园,秦始皇陵本身也是对秦东陵陵园的承继。如此具备王气的长安东部、骊山附近,自然会成为渭水北岸的绝佳替代方案,有了秦的先例,在此营建帝王陵寝就顺理成章了。

那么,刘恒为何不选择长安城南的秦岭或长安城西的五丈原呢?原因很简单,秦岭山石过于坚硬,五丈原则距离长安城及汉长陵太过遥远,两者都不如白鹿原的黄土更加近便,而且依托白鹿原、脚踩灞水河,也符合古人“背山面水”的阴宅选址原则。那么,白鹿原既能满足远离吕后、惠帝母子的目的,又能满足帝王营建陵寝时的山形风水要求,更有战国时期的秦王及秦始皇的先例加持,距离皇都长安与高祖长陵的距离都比较近,开挖时的工程量也不算过于巨大,自然成为刘恒选择帝陵时的不二选择了。

从陵墓到典故

刘恒一共在位23年,是一个出了名勤俭的皇帝,这也与他在代王时期的坎坷经历有着分不开的联系。刘恒毕竟不是成长在深宫之中的皇子,所以更加能够准确认识到西汉初年国力与民生的疲乏衰弱。西汉王朝刚刚从春秋战国、秦并天下、反秦战争、楚汉战争、刘邦剪灭异姓诸侯王战争的一连串兵火动荡中重回脆弱的安定局面,自然不怎么经得起折腾,所以刘恒便在执政上,沿用了萧何曹参的策略,采取了“与民休息、无为而治”的方针,并且进一步以身作则地执行勤俭持国的策略。

勤俭作风反映到帝陵营造上,汉文帝的霸陵,是唯一一个不起封土坟丘的帝陵,这也在一定程度上导致了元代以后对于霸陵帝陵大墓究竟在什么位置的误认。以时任陕西巡抚毕沅为代表的清朝人,单纯只能从地貌上找一个凤凰嘴作为霸陵帝陵大墓之所在,也是没有封土导致的。另外从刚刚得到认证的江村大墓(霸陵帝陵)陪葬坑中,我们发现,霸陵是能用陶制品,就不用金制品,墓中陪葬的贵重金银器要遠远少于其他西汉关中帝陵。而刘恒之母薄太后的南陵在贵重陪葬品的数量上就与其他同级别墓葬相差不多,远比刘恒本人多得多,这既是刘恒节俭薄葬的明证,也是刘恒孝心侍母的体现。

选定了位置,还需要选定一个名字。西汉帝陵在命名时往往采用选址地的地名,直接作为帝陵陵名。汉高祖刘邦的长陵是因为当地古称“长平”,汉武帝刘彻的茂陵也是因为当地古称“茂乡”,汉宣帝刘询的杜陵则是因为当地就是先秦时期的杜国所在。所以,汉文帝刘恒的霸陵其实就是因为它在灞水旁边而得名霸陵。此时的西汉帝国,远没有之后的历代王朝那样,追求一些吉祥如意、天命永祚的用意,只要地名中含有一定的吉祥寓意,没那么差,就会直接拿来用作帝陵的名称。

西汉帝陵营造之后,往往会在帝陵旁设置长安城的卫星城——陵邑,或者干脆把县名改作陵名。经常出现在唐宋诗词当中的“五陵”便是指汉高祖刘邦长陵、汉惠帝刘盈安陵、汉景帝刘启阳陵、汉武帝刘彻茂陵、汉昭帝刘弗陵平陵所构成的5座规模最大的县邑。霸陵在修成以后,所在地原本的芷阳县也便被改为霸陵县,霸陵由此成为一个县名,与灞桥、灞水共同融入到汉唐时期形成的典故之中,被千年传唱。霸陵醉尉、霸陵伤别、灞桥折柳便是霸陵、灞桥、灞水所在地区的交通要冲地位背景下才能形成的典故。

霸陵醉尉是指,一个不知名的霸陵县尉在一次喝醉酒后的夜间,拦截了刚刚从霸陵县境内田间好友处吃完酒归来的李广将军,此时的李广因为一次军事失败而被贬为庶民,霸陵县尉虽然自己也在工作时间吃了酒,但严格执行汉律中对于夜间禁止通行的禁令,硬是不让李广通行,还嘲讽李广只是曾经的将军。李广在再度担任将军职务后,特地在出发前调走了这名可怜的县尉,并借故把他斩首于阵前,公报私仇。“霸陵醉尉”由此成为一个典故,被后世文人讨论。

比起霸陵醉尉,霸陵伤别与灞桥折柳可能就更加著名一些了,二者均是因为灞水的交通枢纽地位,使得此处成为汉唐时期在京人士对友人出京任官、流放、归乡时送别的最远处,返回长安之人与离开长安之人,往往在霸陵之下、灞水之畔的灞桥之上,拜别对方。一边是与曾经经常见面的友人就此天各一方,一边是离开热闹的长安后独自上路的孤单身影,不知灞水旁的柳树曾经被折成多少象征着折返留恋之情的柳枝,年年柳色,霸陵伤别,也不知曾经开创文景之治的汉文帝刘恒泉下有知的话,又以怎样的心态见证着这两千年来无数次的灞桥折柳。想必灞桥上的文人,也会在别离前后,睹物感怀,感慨一番汉文帝曾经的治国韬略吧?