“有感而发”:感动对利他行为倾向的促进

2021-03-24艾娟贾喜瑶

艾娟 贾喜瑶

摘 要 采用两个实验探讨不同类型的感动对利他行为倾向的影响作用。研究一采用单因素三水平(感动类型:风景、亲情、道德)的被试间设计,考察不同类型的感动对利他行为倾向的影响。结果显示:相比风景组与亲情组,道德感动能够显著提升利他行为倾向。研究二采用2(特质共情水平:高、低)×2(感动类型:风景、道德)的被试间设计,进一步考察共情水平与感动类型对利他行为倾向的共同影响。结果显示:道德感动和特质共情对利他行为倾向均存在显著影响,在道德感动的情况下,高、低特质共情的个体其利他行为倾向都发生了显著的积极变化,且低特质共情个体的利他行为倾向提升更明显。总之,道德感动对利他行为具有积极作用,且道德感动对于低共情水平的个体利他行为影响更显著。现实生活中期望能够充分利用感动的积极社会功能,体现出感动作为一种社会情感治理策略的积极价值。

关键词 感动;道德感动;特质共情;利他行为

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.03.003

1 问题提出

从2003年至今,《感动中国》节目已经在社会上引起巨大的反响,《感动中国》以及后期陆续推出的“最美医生、教师、孝心少年……”系列节目,深刻激发出社会公众对积极情感的共鸣,由此产生了强烈的感动。“感动”作为情感主题及其所发挥的社会功能开始被研究者们所关注。

感动是外部刺激对个体主观感受的作用,是由动力性强的、能够改变情感状态的事件所引发的一种非自主性的、即刻产生的情感状态(Koneni & Vladimir, 2015)。从性质上来讲,感动是一种独特复杂的情感 (Menninghaus, Wagner, Hanich, Wassiliwizky, Kuehnast, & Jacobsen, et al., 2015),主要包含悲伤和快乐两种情感成分,但总体上呈现积极的情感倾向(Tokaji, 2003)。很多情况下,处于感动状态的个体很可能无法用明确的语言来表达自身当时的情感状态和心理感受。当感动的唤醒程度较强烈时,感动的生理表现更为直观,比如哭泣、流泪、寒战、鸡皮疙瘩等,感动的心理感觉虽不容易被描述出来,通常被认为是细腻的、温暖的(Menninghaus et al., 2015)。

一般来讲,感动是对承载有强烈且明显的依恋、亲社会、规则以及理想的情境或事件而做出的反应,当一个事件被认为是能够增加人际亲密度或被认为是道德的行为,且人们对这种行为表达出来的评价强度足够强烈时更容易引发感动(Seibt, Schubert, Zickfeld, Zhu, Arriaga, & Simo, 2017)。社会生活中人们为之感动的事件可以归纳为重要关系性的、重要生活事件、政治、自然相关的、艺术相关的、以及混杂不容易分清的。其中,重要关系和关键生活事件在诱发感动的事件中占到了很大的比重(Menninghaus et al., 2015)。研究指出,某些刺激是否能夠引发某种状态依靠个体对情境或事件的感知、思考和评价(Scherer, 2009)。诱发感动的事件所体现出来的价值很重要,那些伦理上可接受的、与道德观念相一致的、与自身的价值观念相一致的、结果的公正性与否等价值标准的评估更容易引发感动(Menninghaus et al., 2015)。总体而言,感动聚焦的重点主题体现出明显的社会属性特征,比如亲情(亲人间、家庭中的关怀与温暖等)、道德情感(舍己救人、社会奉献等)类价值彰显是主流趋势。

积极情感具有正向的社会功能,可以增强亲近感,促进亲社会行为(Barbara & Press, 2013),减少群体偏见,促进社会融合(Johnson & Fredrickson, 2005)。感动作为积极情感的一种重要类型同样会产生积极的社会效应,通过感动可以进一步激发人们所共享的公共情感。研究发现,感动后的个体拥有更高水平的温暖感(Zickfeld, 2015),可以加强对慷慨或友谊等价值观认知,促进合作,增强亲社会或公共行为(Seibt, Schubert, & Zickfeld, 2017)。当积极的价值观突然变得强有力且显而易见时就引发感动,继而引发积极的行为倾向(Cova & Deonna, 2014)。

目前来看,由于感动研究刚起步,关于感动及其社会功能的研究还存在很多问题。首先,既有研究倾向于将感动作为一种整体性的情感来探讨,相对缺乏对感动类型的细化分类研究。如前所述,我们认为,感动可以是基于亲情、友情、道德情感等不同主题而产生的,因价值主题不同,感动也是具有不同类型的,比如,亲情主题引发的感动就是亲情感动,社会道德主题引发的感动我们称之为道德感动,感动的不同类型就是基于引发感动的不同主题而得以界定和区分的。其次,虽有研究集中探讨了感动这一大的范畴主题对社会行为的影响作用,但并没有阐述不同类型的感动(比如亲情感动、道德感动等)对具体亲社会行为(如利他、分享、合作、助人等)的影响作用,仍不清楚感动的社会功能是广泛的还是特定性的,不同类型的感动是否可以对某种积极行为产生同等效应的驱动倾向?再次,个体差异是否会影响感动社会功能的实现这一问题也缺乏更加全面详细的探讨。虽然既有研究发现亲和力特质突出的个体更容易被感动,更容易对音乐产生相应的情感反应(Tuomas, Vuoskoski, & Hannu, 2016);社会价值观水平高的个体会更容易被那些描绘社会价值观的电影所打动(Kato & Murata, 2013)。但是,感动作为一种社会情感,彰显出个体与他人的情感共鸣,个体的共情能力与此可能有着密切的关系,但感动的社会功能是否会受到个体共情水平差异的影响也没有得到深入阐述。

基于以上分析,本研究将对感动类型进行细化,以期探讨不同感动类型的社会功能特征,尤其是亲情感动、道德感动对亲社会行为中利他行为倾向的具体影响作用,并进一步分析个体共情特点对感动影响利他行为倾向会产生怎样的作用。

2 研究一 不同类型的感动对利他行为倾向的影响

2.1 被试

招募大学生210人,男生49人,女生139人,年龄20.59±1.24,年级分布较平均,随机分成三组,每组70人。选取的所有被试无任何身体残疾,无精神病史,视力或矫正视力正常,并在实验前签署知情同意书,实验结束后给予一定的报酬。

2.2 实验设计

本实验采用单因素(感动类型:风景、亲情、道德)被试间设计,其中,风景是作为无感动的对照组出现的,因变量是利他行为倾向,考察不同类型的感动对利他行为倾向的具体影响。

2.3 实验材料

(1)感动材料图片:风景图片、亲情图片、道德图片各30张(实验材料为有明确主题的图片),风景图片主要涉及的是纯粹的自然风景,亲情图片主要涉及的是父母与孩子的关爱场景,道德图片主要涉及的是奉献与牺牲等的社会道德行为场景;每张图片附带约30字的文字描述说明,覆盖在图片上端或下端不影响图片内容。由于之前并未有相关的研究材料可供参考,本研究使用的材料是基于以下步骤获得的:第一步,从网上图片库里筛选出风景图片、道德事件图片、亲情事件图片各40张,图片大小一样,适合手机观看,图片均为彩色,每张图片加以30字左右文字描述。第二步,随机招募大学生50人,男生19人,女生31人,年龄20.68±1.59,年级分布较平均。将这120张图片随机排序通过手机屏幕呈现给所有被试,每张图片呈现时间不固定,由被试自行切换,在每张图片下方设置问题:请评价该图片内容引发感动的程度“1为一点都不感动,7为非常感动”。第三步,计算每张图片的平均分,将亲情组和道德组图片按照分数从高到低排序,选出分数高的两类图片各30张;将风景组按照分数从低到高排序选出分数低的图片30张。第四步,对选择出的三个主题共计90张图片的感动评分,进行重复测量的方差分析表明风景、亲情、道德图片的感动评价存在显著差异(F(2,48)=81.76, p<0.001, η2=0.67);具体比较,亲情组的感动评分显著高于风景组(t(48)=1.93, p<0.001, d=1.66),道德组的感动评分显著高于风景组(t(48)=1.92, p<0.001, d=2.23)。相比风景图片,亲情与道德图片引发了更加显著的感动,这说明个体对涉及重要关系和价值观的材料评价更加积极,也更倾向于引发感动情感。

(2)感动评价量表:如前所述,当感动的唤醒程度较强烈时,感动的生理表现更为直观,比如哭泣、流泪、寒战、鸡皮疙瘩等(Menninghaus et al., 2015)。所以,本研究中对于感动程度的评价参考以上内容制定测评题目,具体如下:请仔细观看以下30张图片及文字并回答以下问题:我在观看图片时存在流泪/颤抖寒战/喉咙堵塞/胸口温暖发热;我在观看图片时受到感动。采用非常不符合到非常符合的五点评分,本研究中该量表内部一致性系数为0.86。

(3)利他行为倾向量表:采用了亲社会行为倾向量表中的利他性分量表,共计5个题目,从“1非常不符合”到“5非常符合”的五点计分(寇彧, 洪慧芳, 谭晨, 李磊, 2007),本研究中该量表的内部一致性系数为0.74。

2.4 实验程序

将随机招募的被试随机分到风景组、亲情组、道德组,分别观看不同主题的图片材料,观看完成后填写感动评价量表、利他行为倾向量表。回收有效数据188份,22份数据出现漏题或全选一样答案被视为无效。

2.5 结果

由表1得,三种处理中被试的感动评分存在显著的差异(F(2,185)=123.32, p<0.001, η2=0.57)。亲情组(t(117)=8.09, p<0.001, d=3.32)、道德组(t(132)=8.41, p<0.001, d=2.51)的感动评分均顯著高于风景组,这说明本实验亲情感动与道德感动的启动是有效的。

如表2所示,不同感动条件下被试的利他行为倾向存在显著差异(F(2,185)=4.42, p<0.05, η2=0.01)。具体来看,道德感动组的利他行为倾向显著高于风景组(t(132)=1.20, p<0.01, d=0.53),但是风景组与亲情组的利他行为倾向不存在显著差异(t(117)=-0.56, p>0.05, ns)。研究结果说明,相比风景组与亲情组,道德感动对个体利他行为倾向具有更加显著的促进作用。

3 研究二 共情水平与道德感动对利他行为的影响

研究一初步发现,道德感动能够显著提升个体利他行为,但是还不清楚个体存在的共情特点是否会在道德感动影响利他行为倾向的关系中具有作用,因此需要接下来进一步探讨。

3.1 被试

随机招募被试340人,其中男生149人,女生191人,每个年龄层中都分布有被试,18~25岁人数最多,占比38.3%,其次是18岁以下以及26~45岁年龄层分别为21.4%、23.0%,46岁以上人数较少,占比为17.4%。选取的所有被试无任何身体残疾,无精神病史,视力或矫正视力正常,并在实验前签署知情同意书,实验结束后给予一定的报酬。

3.2 实验设计

实验采用2(特质共情:高、低)×2(感动类型:风景、道德)的两因素被试间设计,其中,风景组作为无感动的对照组,因变量为利他行为倾向,进一步探讨个体特质共情水平与感动类型对利他行为倾向的影响。

3.3 实验材料

(1)特质共情量表:采用特质共情量表探查个体的共情水平,共19个题项,五点计分(孙伟, 2016),本研究中该量表的内部一致性系数为0.73。

(2)感动图片材料、感动评价量表与利他行为倾向量表与实验一相同。

3.4 实验程序

首先,所有被试填写特质共情量表。回收有效问卷332份,有8份问卷出现漏题或全选择一样答案,视为无效问卷。计算特质共情分数并排序,把分数高的前27%共100名被试筛选为高特质共情组,把分数低的后27%共100名被试筛选为低特质共情组。其次,分别将高、低特质共情随机分成两组,接受不同主题的图片材料,此处所用的实验材料如实验一,大小、颜色、配文字等均统一,通过手机观看图片后填写感动评价量表、利他行为倾向量表。回收有效问卷196份,4份问卷出现漏题或全选择一样答案视为无效问卷。

3.5 结果

独立样本T检验分析来检验自变量操作的有效性。結果发现,风景组的感动评分显著低于道德组的感动评分(M风景=9.91, M道德=19.04, t(194)=-23.73, p<0.001, d=2.38),相比风景组,道德组的感动情感更加显著,感动类型的操纵是有效的。

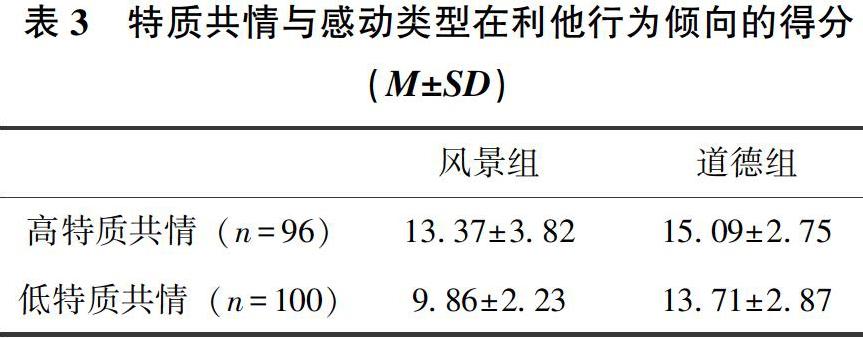

多因素方差分析结果发现,特质共情的主效应显著(F(1,195)=33.20, p<0.001, η2p=0.15),高特质共情组被试的利他行为倾向显著高于低特质共情组。道德感动的主效应显著(F(1,195)=43.14, p<0.001, η2p=0.18),道德组被试的利他行为倾向显著高于风景组。特质共情水平与感动类型的交互作用显著(F(1,195)=6.29, p<0.05, η2p=0.03),如图1所示。

对于高特质共情的个体来讲,道德感动能够显著提升其利他行为倾向(t(95)=1.72, p<0.01);对于低特质共情的个体来讲,道德感动也能够显著提升其利他行为倾向(t(99)=3.851, p<0.001)。无论是高共情还是低共情的个体,在道德感动的情况下,利他行为倾向都更加积极,但是,低特质共情的个体道德感动启动后,利他行为倾向的积极变化更加明显。

4 讨论

一直以来,感动都被认为是一种只可意会不可言传的状态。所以很多时候,学界忽视了对这种复杂社会情感状态及其功能的探讨。本研究借心理学的视角和研究方法,对不同感动程度的社会功能进行了初步的探讨,以期能够对感动及其积极价值做出一定的解释。

首先,本研究初步发现,感动对利他行为倾向有显著的促进作用,且这种作用具有一定的定向性特点。也就是说,感动是对事件行为等的认知评价而产生的,被感动的人们更愿意做出亲社会行为,但不是所有类型的感动都对亲社会行为倾向有积极作用。相比来讲,道德感动对利他行为倾向具有更加显著的促进作用,亲情感动并不能显著发挥其对利他行为倾向的积极提升作用。其中的原因可能在于,道德感动的本质上是一种具有显著亲社会特征的情感,道德感动可以看作是一种情感升华,是由于展现道德美、与众不同的善心、或者纯粹伟大的行为而产生的(Dacher & Jonathan, 2003),人们通常会因他人展现出来的美德所深深感动(Algoe & Haidt, 2009)。因此,某些事件或者行为所体现出来的公共情感本质成为感动产生的重要心理基础,是因为它们激活了人们对社会公共关系的再次感知和认同而增强了共享性群体情感(Seibt et al., 2017)。尽管所有的积极核心价值观都能引发感动,但是相比之下,“爱”通常比其他核心价值观更让人感动(Strick & Van, 2017)。在此,道德行为展现出来的“爱”对与之符合的社会行为会产生积极促进作用。

其次,本研究结果进一步显示,尽管个体的共情水平存在差异,但是激发感动后,其利他行为倾向都有显著的提升,尤其是对于低特质共情水平的个体来讲,激发感动更能够促进其利他行为倾向的改善。对于这一结果的解释可以从以下方面来探讨。其一,从总体上看,感动本身增强了人们的共情。以往研究发现,共情是指可以知觉到他人的困苦情绪,同时对他人产生怜悯、仁慈、心软、同情等情绪反应。共情-利他假设认为,个体因察觉到他人处于痛苦情境而激发出的共情关注促使个体做出帮助他人的行为(Batson, Batson, Slingsby, Harrell, Peekna, & Todd, 1991)。其二,感动对激发不同个体共情的作用不同。以往研究发现,特质共情对利他行为倾向具有显著的正向预测作用,特质共情水平越高利他倾向越高(Sallquist, Eisenberg, Spinrad,Eggum, & Gaertner, 2009),在感动状态下,感动作为一种积极的具有社会价值导向的情感发挥了重要作用,对于特质共情水平低的个体,感动的积极推动作用效果更为显著,进而促进社会公共行为倾向。

总体来讲,本研究是基于心理学的视角对感动及其社会功能的尝试性探讨。研究结论为:道德感动对利他行为倾向具有积极促进作用,且道德感动对于不同共情水平个体的利他行为影响不同,对提升低特质共情个体的利他行为倾向效果更明显。这些结论初步回答了论文开篇提出的问题,即感动的社会功能并非是广泛的而是特定性的,特定类型的感动对不同的社会行为、不同特点的个体来讲,具有不同的驱动能力。当然,本研究也存在着一些不足之处,比如两个实验均没有保证有效的性别平衡,感动的评价和感受程度很可能会存在一定的性别差异,性别不均衡会影响最终结果;其次,因为考虑到事件意义评判的可能存在信效度难题,两个实验均选择了风景组作为“无感动”的对照组,而不是采用中性意义的事件图片,这可能导致与亲情和道德感动的实验材料存在某种程度的不对等性。最后,本研究作为感动主题的初步研究还存在更广阔的探讨空间,比如可以充分考察人生经历、其他人格特点、文化观念差异等对感动程度及其社会功能实现的影响,也可以进一步深入考察其他更多类型的感动所具有的不同社会功能。

最后,期望在实践中充分发挥感动的积极社会功能,并将其作为一个新的社会情感治理策略的探索方向。期盼能够通过感动事件所蕴含着积极的文化和社会所认同的价值标准,达到对不同群体内和群体间感动体验的启动与共通,利用感动这种积极的社会情感来消解社会不良的情感氛围,比如群体愤怒、群体怨恨、群体厌恶、群体恐惧等,来促进更多积极社会行为的发展,充分体现感动作为一种社会情感治理策略的积极价值。

參考文献

寇彧, 洪慧芳, 谭晨, 李磊 (2007). 青少年亲社会倾向量表的修订. 心理发展与教育, 23(1), 112-117.

孙伟 (2016). 不同情境下特质共情、状态共情对利他行为的影响. 硕士学位论文. 山东师范大学.

Algoe, S. B., & Haidt, J. (2009). Witnessing excellence in action: The other-praising emotions of elevation, gratitude, and admiration. Journal of Positive Psychology, 4(2), 105-127.

Barbara, F., & Press, H. S. (2013). Love 2.0: How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become. Hudson Street Press.

Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M., & Todd, R. M. (1991). Empathic joy and the empathy-altruism hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 61(3), 413-426.

Cova, F., & Deonna, J. A. (2014). Being moved. Philosophical Studies, 169(3), 447-466.

Dacher, K., & Jonathan, H. (2003). Approaching awe as moral aesthetic and spiritual emotions. Cognition & Emotion, 17(2), 297-314.

Johnson, K. J., & Fredrickson, B. L. (2005). “We all look the same to me”: Positive emotions eliminate the own-race bias in face recognition. Psychological Science, 16(11), 875-881.

Kato, J., & Murata, K. (2013). Effects of finitude salience and social value intention on emotional responses of “kandoh” (the state of being emotionally moved) associated with sadness. Shinrigaku Kenkyu the Japanese Journal of Psychology, 84(2), 138-145.

Koneni, V., & Vladimir, J. (2015). Being moved as one of the major aesthetic emotional states: A commentary on “being moved: linguistic representation and conceptual structure”. Frontiers in Psychology, 6(1242), 1-2.

Menninghaus, W., Wagner, V., Hanich, J., Wassiliwizky, E., Kuehnast, M., & Jacobsen, T., et al., (2015). Towards a psychological construct of being moved. Plos One, 10(6), 1-33.

Sallquist, J., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., Eggum, N. D., & Gaertner, B. M. (2009). Assessment of preschoolers positive empathy: Concurrent and longitudinal relations with positive emotion, social competence, and sympathy. Journal of Positive Psychology, 4(3), 223-233.

Scherer, K. R. (2009). The dynamic architecture of emotion: evidence for the component process model. Cognition & Emotion, 23(7), 1307-1351.

Seibt, B., Schubert, T. W., & Zickfeld, J. H. (2017). Interpersonal Closeness and Morality Predict Feelings of Being Moved. Emotion, 17(3), 389-394.

Seibt, B., Schubert, T. W., Zickfeld, J. H., Zhu, L., Arriaga, P., & Simo, C. (2017). Kama Muta: Similar emotional responses to touching videos across the United States, Norway, China, Israel, and Portugal. Journal of Cross-Cultural Psychology, (2), 002202211774624.

Strick, M., & Van, S. J. (2017). Against the odds: Human values arising in unfavourable circumstances elicit the feeling of being moved. Cognition & Emotion, 32(6), 1241-1246.

Tokaji, A. (2003). Research for determinant factors and features of emotional responses of “kandoh” (the state of being emotionally moved). Japanese Psychological Research, 45(4), 235-249.

Tuomas, E., Vuoskoski, J. K., & Hannu, K. (2016). Being Moved by Unfamiliar Sad Music Is Associated with High Empathy. Frontiers in Psychology, 7(676), 1-12.

Zickfeld, J. H. (2015). Heartwarming Closeness: Being Moved Induces Communal Sharing and Increases Feelings of Warmth. University of Oslo.