和为贵还是自我优先?中国人人际冲突处理偏好及社会经济地位的作用

2021-03-24梁凤华

摘 要 人际冲突是社会生活中普遍的现象,已有相关研究的理论和工具基本来自西方文化。作为一个儒家传统的社会,和谐是中国传统文化的主流价值之一,是自古以来中国文化的主轴,却少有研究关注和谐价值观如何影响中国人的人际冲突处理偏好。本研究旨在探索现代中国人的人际冲突处理偏好是更偏向于“以和为贵”还是“自我优先”及社会经济地位在其中的作用。采用两个实验性任务探索了一般生活场景下,个体的冲突处理偏好及社会经济地位的影响。结果发现,无论人们的社会经济地位如何,在面临人际冲突时,人们主观报告更倾向于优先考虑追求和谐而不是追求个人目标。研究表明以“和为贵”仍然是当代中国人处理人际冲突的优先偏好。

关键词 人际冲突;追求和谐;追求个人目标;社会经济地位

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.03.004

1 问题的提出

由于资源的有限性,人际冲突是一种广泛的社会存在,它源自个体间目标不兼容而导致的认知或情绪的紧张状态(Weingart, Behfar, Bendersky, Todorova, & Jehn, 2015)。研究表明,西方个体文化中人际冲突处理遵循关心自己和关心对方两个维度(张勇,刘红丽,2010)。国内有关冲突处理的研究,基本沿用西方个体文化背景中的理论和工具(梁凤华,段锦云,2018;宋广文,何文广,2007;王琦,杜永怡,席酉民,2004)。然而,由于中西文化的诸多差异,中西方个体在冲突处理上不尽相似。张勇和刘红丽(2010)研究发现不同于西方文化背景中的被试,中国大学生的冲突处理倾向,表现为协作、顺从、回避和支配四种策略倾向。有研究者认为中国儒家文化对人们人际冲突处理方式存在重要影响,中国人秉持“和为贵”的人际和谐观,遵循“贵人而贱己,先人而后己”的宽和处世、平和与恬淡的心态,努力创造“人和”的人际环境(张岱年,1993)。Hwang(2012)认为受儒家文化的影响,中国人人际冲突处理方式的本质与西方个体文化环境下迥然不同,西方个体文化中人际冲突处理遵循关心自己和关心对方两个维度,而中国人的人际冲突处理则应由“追求人际和谐”和“追求个人目标”两个维度来界定。所谓“和为贵”即指以“和”为贵的人际和谐观,从而创造“人和”的人际环境(张岱年,1993)。“自我优先”则指的是在人际冲突处理过程中,优先维护自己的权利,以个人利益为重,追求个人目标的达成。然而,当人们面临人际冲突时,到底是以“和为贵”,还是“自我为优先”,尚需实证研究给予明证。

和谐是中国传统文化的主流价值之一(李丹,周同,刘俊升,戴艳,陈梦雪,陈欣银,2018; Huang, 2016),中国人习惯于“和”式社会互动(黄鹂莉,2007),追求和谐、避免冲突成为根植于文化的内在特性(李亦圆,1992),在中国各项社会政策上被反复强调,对个体的健康和幸福亦至关重要(陈一笛,甘怡群,2018)。当冲突产生时,“和”被视为善,冲突则视为不善,这促使人们在人际互动中以对方为重,以追求和谐为最大目标,妥协、顺从、接纳与包容成为人际互动的基本要求(陈一笛,甘怡群,2018;翟学伟,2012)。由此,提出本研究的第一个假设:

假设1:相比于追求个人目标,中国人在人际冲突处理时更倾向于追求人际和谐。

中国社会是一个具有高权力距离的等级社会(Wang & Yang, 2017),不同社会阶层不仅客观上拥有不同的社会资源,主观上对所拥有资源的感知和认同亦明显不同,导致不同社会阶层地位者在人际冲突处理时存在策略选择差异(管健,2016)。受“尊贤为大”“尊卑贵贱”尊尊法则的影响,地位较高者,在人际关系中处于支配地位,无论他采取何种资源分配方式或做出何种决定,地位或辈份低者都不该再有异议,即应为群体和谐进行退让(江孟霖,2010)。Ho和Fung(2011)研究表明,集体主义文化背景下的个体会更倾向于与冒犯者和解,以维护人际和谐。Cheung和Olson(2013)研究发现,中国人在遇到不同意见或解决冲突时,倾向于顾全大局,寻求妥协。Peng和Nisbett(1999)等比较了华人与美国人的思维方式,发现华人更具包容性。Hwang(1997)分析了华人的文化传统后认为,忍让(endurance)是华人冲突解决的基本方式之一,当个体面对内团体中的上位者时,会在冲突解决时放弃追求个人目标以保持人际和谐。黄鹂莉(2007)亦认为华人在化解冲突时,特别是面对高社会经济地位者时,会委曲求全顺从或成全对方。在纵向的上下关系中,位居劣势的个人和居高位者发生冲突时,为了保持人际关系的和谐,必须替对方“顾面子”,而最可能采取的优势反应是忍让。另外,即使当弱势者为了追求自己的目标,而对居高位者的要求感到强烈不满出现冲突情绪时,在对方威权的压迫之下,个体也必须暂时放弃个人的目标(Hwang, 2012)。杨国枢(1993)和杨中芳(2009)也指出中国社会由于长期处于父权与君权的封建专制社会环境中,下位者呈现出权威取向的行为模式,易于对上位者产生顺从行为。由此,提出本研究的第二个假设。

假设2:社会经济地位影响人们人际冲突处理倾向。

共采用了两个研究来证实以上假设。研究1采用3(被试处于高、中、低三类社会经济地位,被试间)×3(关系人处于高、中、低三类社会经济地位,被试内)混合设计,让被试想象自己处于某一特定的社会经济地位时,分别与三类不同社会经济地位者产生冲突时,在冲突处理時倾向于追求和谐与追求个人目标的偏好。为进一步在实际情景中证实社会经济地位的作用,研究2则采用社会经济地位自我主观评估法,用社会经济地位阶梯量表让被试首先评估自己的主观社会经济地位,然后要求被试回忆过去经历过的冲突情境,在该情境中被试与某一社会经济阶层的某一个体产生了冲突,此时,被试在冲突处理时追求和谐和追求个人目标的可能性程度。在两个研究中为了明确度量追求和谐和追求个人目标的可能性程度,在测量时采用了易于明白且清楚无歧义的表达,用“为了与和谐相处”和“坚决维护自己的权利”的表述来分别度量“追求人际和谐”和“追求个人目标”即“和为贵”与“自我优先”这两个维度。

2 研究1:一般人际冲突处理偏好及相对社会经济地位的影响

2.1 目的

测量一般情况下个体的人际冲突处理考量偏好,及其如何受冲突双方相对社会经济地位的影响,研究1采用让被试想象自己处于特定的社会经济地位,分别与处于低、中、高三类社会经济地位他人产生人际冲突时,在冲突处理时,追求和谐与追求个人目标的可能性程度。

2.2 方法

2.2.1 被试

共计540名被试参与研究,剔除部分异常值及在社会经济地位操纵检验中出现错误的被试,最终高、中、低三类社会经济地位组的有效被试分别为156、189和180名,共计有效被试525名。三组被试基本情况如下:高社会经济地位组,男60名,女96名,年龄范围为18~50岁,平均年龄29.9岁,学历范围高中以下28.2%,中专或高中17.3%,大专13.5%,本科31.4%,硕士及以上9.6%;中社会经济地位组,男73人,女116人,年龄范围为18~54岁,平均年龄34岁,学历范围高中以下28.2%,中专或高中17.3%,大专13.5%,本科31.4%,硕士及以上9.6%;低社会经济地位组,男80人,女100人,年龄范围为18~60,平均年龄35.3岁,学历范围高中以下25.2%,中专或高中10.8%,大专11.8%,本科45.2%,硕士及以上7.0%。

2.2.2 实验设计

采用3(被试处于高、中、低三类社会经济地位,被试间)× 3(冲突对方处于高、中低三类社会经济地位,被试内)混合设计,考察了当个体处于高、中、低三种社会经济地位时,而冲突对方处于低、中、高三种社会经济地位时,采用追求和谐和个人目标冲突处理偏好的情况。

2.2.3 工具

主观社会经济地位:采用主观社会经济地位麦克阿瑟量表(MacArthur SSS ladders)测量社会经济地位,共设置有9级阶梯,阶梯横档越低的位置代表越低的社會经济地位(Adler, Epel, Castellazoo, & Ickovics, 2000)。要求被试根据自身的经济、教育和工作情况,判断自己在阶梯中的位置(1~3级低社会经济地位,4~6级中等社会经济地位,7~9级高社会经济地位)。研究发现,该量表具有良好的心理测量学指标(Kraus & Stepens, 2012),易被受试者所接受,并在各种文化中得到广泛应用(Giatti, Camelo, & Barreto, 2012; Michelson, Riis, & Johnson, 2016)。

冲突处理偏好:采用情境想象法进行测量。

2.2.4 程序

采用在线测量,首先请被试根据指导语填写个人基本信息,然后向被试呈现社会经济地位阶梯图,请被试想像自己处于高(组1)、中(组2)或低(组3)社会经济地位阶层时,与高、中、低三类社会经济地位阶层他人发生冲突时,在冲突处理时,采用追求和谐与追求个人目标的可能性程度。为避免顺序效应,每组中冲突对方社会经济地位是随机呈现的,被试的社会经济地位亦是随机指定的。为检验启动效应,在测试的最后部分呈现检核性问题,“在以上冲突情境中,您处于何种社会经济地位?”,正确回答该项目的被试,其数据才能纳入下一步数据分析。

2.3 结果

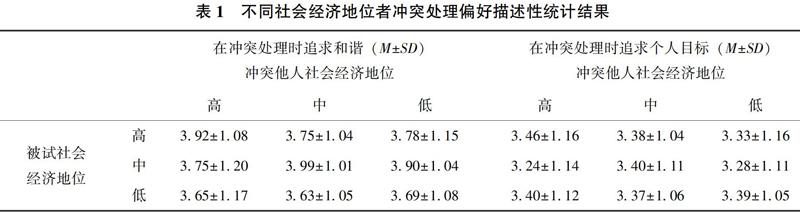

首先分析了职业、受教育水平是否会影响被试的冲突处理偏好,结果发现差异不显著,即被试的职业、受教育水平不影响其冲突处理偏好。因此,在后续的分析中将被试的职业、受教育水平作为控制变量,分析不同主观社会经济地位冲突处理偏好,描述性结果见表1。研究1发现,人们倾向于在冲突处理时追求和谐而不是追求个人目标,追求和谐与追求个人目标得分分别为:3.78±0.92和3.35±0.95,两者差异显著(t=8.68, df=524, p<0.001, Cohens d=0.46, 95% CI[0.330, 0.523])。且高、中、低三类社会经济地位者在冲突处理时追求和谐得分均显著高于追求个人目标得分,证实了假设1。

重复测量方差分析表明,人们在社会冲突时,追求和谐和追求个人目标得分不受社会经济地位影响。未能证实假设2。

3 研究2:一般冲突处理偏好及自评社会经济地位的影响

3.1 目的

研究1发现个体在面对冲突时普遍倾向于追求和谐。为进一步验证个体的冲突处理偏好,及社会经济地位对个体在冲突中追求和谐与追求个人目标的影响,研究2在研究1的基础上做了改变,不事先假定个体的社会经济地位,而是让被试自我主观判断自己的社会经济地位,随后采用让被试回忆曾经经历过的冲突情景,以测量个体在冲突处理时,追求和谐与追求个人目标的程度。

3.2 方法

3.2.1 被试

300人参与研究,剔除部分回答有规律的被试,最终有效被试282人,其中男97人,女185人,年龄范围为18~60岁,平均年龄32.1岁(标准差11.23),学历范围:高中以下11.0%,中专或高中8.2%,大专13.5%,本科50.0%,硕士及以上17.4%。高、中、低社会经济地位阶层分别有83、149和50名。

3.2.2 实验设计

采用单因素被试间设计,以被试自评主观社会经济地位为自变量,以自我回忆的冲突情景处理方式为因变量。

3.2.3 工具

MacArthur量表(MacArthur SSS ladders)测量被试的主观社会经济地位。

冲突处理偏好:采用回忆法,要求被试回忆曾经历过的冲突情景,在该情景中与某一社会经济地位阶层的某个个体产生了冲突,此时要解决此冲突,以测量追求和谐及追求个人目标的可能性程度。

3.2.4 程序

采用在线测量。被试首先要根据社会经济地位阶梯图判断自己所处的社会经济地位,然后请被试回忆曾经经历过的一个情景,在该情景中,自己与高、中或低社会经济地位阶层中的某个体产生了冲突,在冲突处理时,采取追求和谐和追求个人目标的可能性程度。为避免顺序效应,冲突对方的社会经济地位是随机呈现的。

3.3 结果

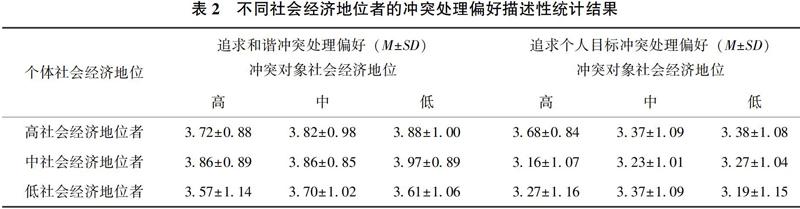

首先进行共同方法偏差检验,结果Bartlett球度值为884.06(p<0.001),KMO=0.72,说明可进行方差分析。主成分分析及斜交旋转抽取的单一因子仅能解释34.64%的变异。追求和谐和追求个人目标维度分别负荷在两个独立的成份上,而社会经济地位则负荷在第三个成份上,说明各变量较好地独立,本研究共同方法偏差效应较小。研究亦分析了职业、受教育水平是否会影响被试的冲突处理偏好,结果发现差异不显著。三类社会地位者与三类社会地位冲突方产生冲突时,在冲突处理时采用追求和諧和追求个人目标冲突处理得分见表2。

结果发现,人们在冲突处理时更偏向于追求和谐(追求和谐与追求个人目标得分分别为:3.80±0.84和3.30±0.95,两者差异显著(t=7.56, df=281, p<0.001, Cohens d=0.56, 95% CI[0.37, 0.64]),再次证实了假设1。重复测量方差分析表明,社会地位不影响人们的冲突处理偏好,结果未能支持假设2。

4 讨论

4.1 “和为贵”——现代中国人人际冲突处理的显性偏好

研究探索了中国人在人际冲突时,是优先考虑“和为贵”还是“自我目标的达成”。研究1引导被试首先假定自己处于某一特定社会经济地位,然后想象与三类社会经济地位者产生冲突时,追求和谐和追求个人目标两种考量程度的差异。结果发现,在面对各种不同社会经济地位者时,个体均倾向于在冲突处理时追求和谐而不是追求个人目标,证实了假设1。表明“和”式社会互动在当代中国人思维和习惯中的重要价值(陈一笛,甘怡群,2018;黄鹂莉,2007;翟学伟,2012)。研究1还发现,人们在冲突处理时,更倾向于追求和谐,且这种倾向与个体的社会经济地位无关。与和谐价值观相比,尊尊法则对个体处理冲突的影响更小。研究2则试图在研究1的基础上进一步验证社会经济地位对个体人际冲突处理时追求和谐与追求个人目标考量偏好的影响,假设1再次得到了验证。

虽然有研究者发现受全球化和市场经济的影响,中国社会呈现出个人主义不断彰显的态势(

黄梓航等,2018;

克里斯托弗·斯瓦德,袁浩,2012;李亚雄,敬延峰,2014),人们对自我目标的实现日益重视(苏红,任孝鹏,2014),但显然“以和为贵”的和谐价值观仍然是现代中国人极为看着的人际价值。虽然,随着现代化进程和社会经济的高速发展,在中国城市和许多农村,普遍表现出个人主义不断增强,并越来越以自我为中心等特点(阎云翔,2006)。虽然研究者发现,在这种趋向下人们努力追求个人利益的最大化,在利益冲突时互相对抗、互相攻击(李怀印,2008),人与人之间的关系变得冷漠(阎云翔,2006)。然而,也有研究者指出,文化变迁和社会心理行为变化是复杂的,个人主义增加并不必然导致传统文化的弱化,传统文化会在社会变迁中保持延续性(黄梓航等,2018)。本研究结果表明,虽然经济快速发展和社会急剧变迁使中国社会经历了深远的变革,但“贵人而贱己,先人而后己”的宽和处世、平和与恬淡的心态并没有因此而根本改变。中国人,不论其社会经济地位如何,也不论面对何种社会经济地位之个体,当双方发生人际冲突时,仍更倾向于“以和为贵”的人际交往价值。正如已有研究者所提到的,中国人习惯于“和”式社会互动(黄鹂莉,2007),追求和谐避免冲突是根植于文化的内在特性(李亦圆,1992),和谐价值是中国人处理人际关系的最核心、最关键要素,对个体的健康和幸福至关重要(陈一笛,甘怡群,2018)。

4.2 理论贡献和现实意义

经由2个研究探索了现代中国社会,人们在人际冲突处理时的策略偏好。结果表明,现代中国人在总体上更倾向于在人际冲突处理时以“和为贵”而不是“自我优先”。研究具有重要的理论贡献和现实意义。钟年和王堂生(2017)指出现代心理学的意义在于用科学心理学的方法去研究哪些传统的东西在今天的社会里适用,哪些不适用。和谐是中国传统文化的主流价值之一(李同等,2018; Huang, 2016),Hwang (2012) 提出应从儒家文化的特殊背景出发研究中国人的人际冲突处理,特别是应从“追求人际和谐”与“追求个人目标”两个维度来进行。然而,国内有关冲突处理的研究,一直以来基本沿用西方个体文化背景的理论和工具(梁凤华,段锦云,2018;宋广文,何文广,2007;王琦,杜永怡,席酉民,2004),本研究则开创性地从以上角度对中国人的冲突处理偏好进行了实证研究。可以说,和谐价值观念在当今中国社会得到了相当程度的继承。研究发现有助于理解中国人处理冲突时价值选择倾向,掌握民众的这种价值选择对于组织中的员工冲突处理,人际冲突的社会治理,均有积极意义。

4.3 不足与研究展望

本研究存在一些不足。首先,针对追求和谐与追求个人目标的测量,采用的是个体的想象或回忆,未来需要开发更客观可靠的研究工具,以促进对中国人人际冲突处理考量偏好的研究。再次,在面临利益冲突和任务冲突时,中国人人际冲突处理偏好是否有差异,需要进一步研究加以证实。另外,中国人的人际冲突处理倾向还与面子意识有关(梁凤华,段锦云,2018),那么面子意识是否影响个体在冲突处理时追求人际和谐与追求个人目标的优先性?黄鹂莉(2007)提出两种类型的和谐观:真实和谐(genuine harmony)和表面和谐(superficial harmony),那么本文中发现的 “和为贵”的冲突处理策略偏好,在多大程度上是将和谐视为善本身的一种个体价值,在人际冲突中采用真诚、信任和支持性的方式的真实和谐的追求;在多大意义上只是在人际冲突时采用暂时的妥协与忍让,从冲突中隔离出来,以便在未来更好地谋求个人目标达成的表面和谐追求?最后,研究中被试的选择可能会受到社会赞许性的影响,在中国文化中,优先考虑自我,容易被别人质疑或排斥,因此被试在进行选择时可能更多选择追求和谐,在未来研究中需要采用更多元的测量方法,如同时考虑站在自我角度、冲突对方角度及第三者角度的决策和选择,以减少被试的社会赞许性倾向,并有助于更好的理解中国人的人际冲突处理倾向。最后,本研究采用主观社会经济地位来代表个体的社会经济地位,未来可以采用更多维的社会经济地位测量法,如将教育程度、收入和职业等客观指标及社区经济地位、相对社会经济地位等主观指标纳入测量。

參考文献

陈一笛, 甘怡群 (2018). 和谐人格、社会支持、自我控制与工作-家庭冲突——基于职业群体的3种模型比较. 北京大学学报(自然科学版), 54(5), 212-221.

管健 (2016). 低社会阶层的社会心理与行为倾向——基于积极和消极视角. 南京师大学报(社会科学版), (6),136-144.

黄鹂莉 (2007). 华人人际和谐与冲突: 本土化的理论与研究. 重庆:重庆大学出版社.

黄梓航, 敬一鸣, 喻丰, 古若雷, 周欣悦, 张建新, 蔡华俭 (2018). 个人主义上升, 集体主义式微?——全球文化变迁与民众心理变化. 心理科学进展, 26(11), 2068-2080.

江孟霖 (2010). 和谐价值观、群体关系对华人组织成员分配决策之影响:情境效果之探讨. 硕士学位论文. 元智大学.

李丹, 周同, 刘俊升, 戴艳, 陈梦雪, 陈欣银 (2018). 新时代青少年价值观及其与社会、学校和心理适应的关系: 三个地域的比较. 心理科学, 41(6), 1302-1309.

李怀印 (2008). 华北村治: 晚清和民国时期的国家与乡村. 北京: 中华书局.

李静, 杨蕊蕊, 郭永玉 (2017). 物质主义都是有害的吗?——来自实证和概念的挑战. 心理科学进展, 25(10), 1811-1820.

李亚雄, 苟延峰 (2014). 后现代主义思潮与大学生价值观嬗变. 当代青年研究,332(5), 5-10.

李亦圆 (1992). 和谐与均衡:民间信仰中的宇宙诠释. 文化的图像(下)——宗教与族群的文化观察 (pp. 64-94). 台北:允晨文化公司.

梁凤华, 段锦云 (2018). 社会面子意识、冲突处理策略与人际关系满意度. 心理学探新, 28(6), 527-533.

宋广文, 何文广 (2007). 青少年亲子冲突处理策略问卷的编制及其应用. 心理发展与教育, 23(1), 118-123.

苏红, 任孝鹏 (2014). 个体主义的地区差异和代际变迁. 心理科学进展, 22(6), 1006-1015.

克里斯托弗·斯瓦德, 袁浩 (2010). 家庭、工作、金钱与道德: 中国代际间的价值观差异. 社会, 30(4),118-142.

王琦, 杜永怡, 席酉民 (2004). 组织冲突研究回顾与展望. 预测, 23(3), 74-80.

阎云翔 (2006). 私人生活的变革: 一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系1949-1999. 上海: 上海书店出版社.

杨国枢 (1993). 中国人的社会取向:社会互动的观点. 见杨国枢、余安邦(主编), 中国人的心理与行为——理念及方法篇 (pp. 87-142). 台北:桂冠图书公司.

杨中芳 (2009). 如何理解中国人?文化与个人论文集. 重庆: 重庆大学出版社.

翟学伟 (2012). 脸面运作与权力中心意识——官本位社会的心理机制研究. 学术前沿, (13), 16-22.

张岱年 (1993). 中西文化之会通. 北京社会科学, (2), 54-57.

张勇, 刘红丽 (2010). 组织冲突问卷(ROCI-Ⅱ)在中国大学生中的因素结构研究. 中国临床心理学杂志, 18(5), 584-586.

钟年, 王堂生 (2017). 文化心理学视角下中国人的和谐与幸福. 江西社会科学, 37 (9), 20-27.

Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G., & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy white women. Health Psychology, 19(6), 586-592.

Cheung, I., & Olson, J. M. (2013). Sometimes its easier to forgive my transgressor than your transgressor: Effects of subjective temporal distance on forgiveness for harm to self or close other. Journal of Applied Social Psychology, 43(1), 195-200.

Giatti, L., Camelo, L. D. V., & Barreto, S. M. (2012). Reliability of theMacArthur scale of subjective social status -Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ElSA-Brasil). BMC Public Health, 12(1), 1096-1102.

Ho, M. Y., & Fung, H. H. (2011). A dynamic process model of forgiveness: A cross-cultural perspective. Review of General Psychology, 15(1), 77-84.

Huang, L. L. (2016). Interpersonal harmony and conflict for Chinese people: A yin-yang perspective. Frontiers in Psychology, (7), 1-14.

Hwang, K. K. (1997). Guanxi and mientze: Conflict resolution in Chinese society. Intercultural Communication Studies, (7), 17-37.

Hwang, K. K. (2012). Chinese models of conflict resolution. In Hwang, K. K. (eds. ), Foundations of Chinese Psychology: Confucian Social Relations (pp. 327-367). New York: Springer.

Kraus, M. W., & Stephens, N. M. (2012). A road map for an emerging psychology of social class. Social & Personality Psychology Compass, 6(9), 642-656.

Michelson, N., Riis, J. L., & Johnson, S. B. (2016). Subjective social status and psychological distress in mothers of young children. Maternal and Child Health Journal, 20(10), 2019-2029.

Peng, K., & Nisbett, R. E. (1999). Culture, dialectics, and reasoning about contradiction. American Psychologist, 54(9), 741-754.

Wang, Y. C., & Yang, B. Y. (2017). Power, interactional justice, and hard influence tactics: Evidence from China and USA. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(1), 51-68.

Weingart, L. R., Behfar, K., Bendersky, C., Todorova, G., & Jehn, K. A. (2015). The directness and oppositional intensity of conflict expression. The Academy of Management Review, 40(2), 235-262.