不同种植地点香稻丸品质性状比较试验

2021-03-24徐运飞黄永祥王凯旋

徐运飞 黄永祥 王凯旋

摘 要:采用信阳市息县出名的香稻品种香稻丸为试验材料,在2个地区不同环境下进行种植,收获预处理后对稻米的外观品质、蒸煮品质、营养品质和食味品质等品质性状进行了测定。结果表明,种植地点对垩白米率、垩白度、直链淀粉含量、粗蛋白含量以及食味的影响较大,种植环境对胶稠度、糊化温度以及赖氨酸含量的影响不大。说明种植地点对香稻丸的品质性状有一定的影响。

關键词:香稻丸;种植地点;品质性状

中图分类号 S511文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)04-0086-02

稻米的品质性状是遗传因素和环境条件共同作用的结果[1],其品质性状受环境条件的影响明显[2-4]。香稻丸是一种中晚粳型香稻,主要种植在河南省信阳市息县,其生长具有较强的地域性,在其他地区种植难以保持其香味[5-7]。本研究以香稻丸为试验材料,分别在信阳市平桥区和信阳市息县项店乡种植,对两地所收获的稻米进行品质性状分析比较,为进一步研究香稻丸品质性状的影响因素提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料 以信阳地区特有的特种稻香稻丸品种为试验材料,分别在信阳市平桥区和信阳市息县项店乡种植。

1.2 测定方法 外观品质及蒸煮品质参照NY147-88《米质测定方法》[8]进行测定;营养品质使用Infratec NOVA谷物分析仪进行测定;食味品质使用米饭食味品尝评分法(傅翠真法[9])以及Infratec NOVA谷物分析仪测定。于水稻灌浆期(2018年10月)通过气象局数据搜索收集气象数据。

2 结果与分析

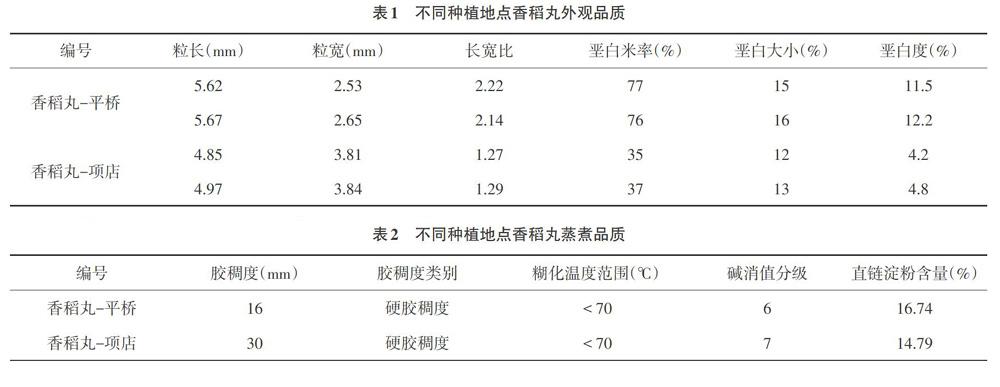

2.1 不同种植地点对香稻丸外观品质的影响 由表1可知:种植环境不同,粒长、粒宽、粒形产生较明显差异,项店种植的香稻丸粒形椭圆,平桥种植的香稻丸粒形发生变化,变得细长。项店种植的香稻丸的垩白米率(36%)和垩白度(4.5%)明显低于平桥种植的香稻丸垩白米率(76.5%)和垩白度(11.85%)。综合可知,项店种植的香稻丸外观品质优于平桥种植的香稻丸。

2.2 不同种植地点对香稻丸蒸煮品质的影响 由表2可知:在不同环境下生长的香稻丸,胶稠度都属于硬胶稠度,糊化温度都低于70℃,项店种植的香稻丸直链淀粉含量低于平桥种植的香稻丸。综合可知,项店种植的香稻丸蒸煮品质略优于平桥种植的香稻丸。

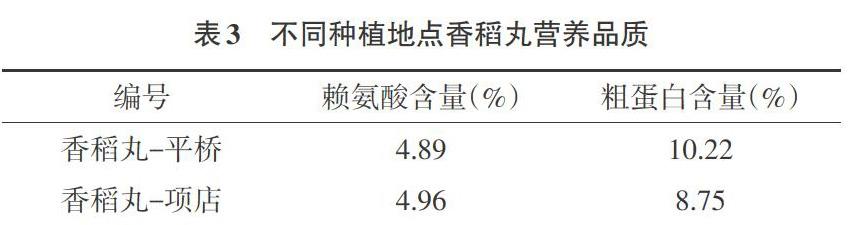

2.3 不同种植地点对香稻丸营养品质的影响 由表3可知:在不同环境下生长的香稻丸,赖氨酸含量差别较小,粗蛋白含量有较明显差异,平桥种植的香稻丸粗蛋白含量高。综合可知,平桥种植的香稻丸的营养品质略高。

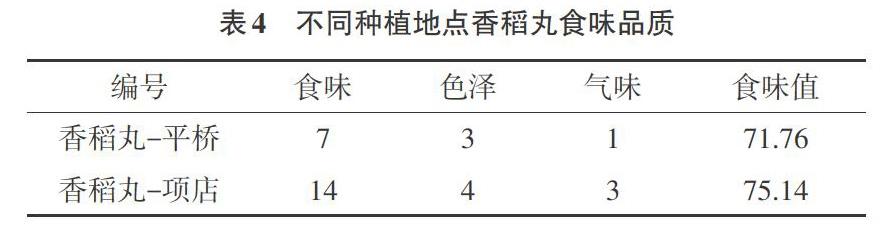

2.4 不同种植地点对香稻丸食味品质的影响 由表4可知:平桥种植的香稻丸在食味、色泽、气味3项指标都与项店种植的香稻丸有明显差异,总分分别为11分、21分。同时,使用Infratec NOVA谷物分析仪测得的食味值也显示,2个种植地的食味有较明显的差异。综合可知,在食味品质方面项店种植的香稻丸各项数据都明显优于平桥种植的香稻丸。

2.5 不同种植地点的气象条件分析 由表5可知:在水稻灌浆期,平桥区和项店乡2个不同种植点的日均温、最高温度和最低温度没有差别。在水稻灌浆期,平桥区的晴天天数、多云天数和阴天天数略少于项店乡;平桥区的雨天天数多于项店乡;平桥区云量多于项店乡。

3 结论与讨论

本试验结果表明,香稻丸因种植地不同导致稻米品质性状产生差异。种植地点对垩白米率、垩白度、直链淀粉含量、粗蛋白含量及食味的影响较大;种植环境对胶稠度、糊化温度及赖氨酸含量的影响不大。

在本试验中,同一品种在2个不同的地点种植,其稻米品质性状发生了变化。多项研究结果表明,温度是影响稻米品质性状重要的因素之一[13-15]。本试验材料种植地分别为信阳市平桥区和信阳市息县项店乡,平桥区和项店乡地理位置相近,平桥区年平均气温在15.2~15.6℃[10],项店乡年平均气温15.2℃左右[6],2个种植地点的年平均气温相近。对香稻丸灌浆期的气象数据进行分析发现,平桥区和项店乡2个不同种植地点日均温(20℃)、最高温度(29℃)和最低温度(12℃)没有差别。因此,这2个种植地点稻米品质性状的差异不是由温度造成的。在水稻灌浆期,平桥区云量多于项店乡。其他学者的研究表明,气象站观测的云量与气象站观测的日照时数两者呈负相关关系[11,12]。综合说明在水稻灌浆期,平桥区日照时数低于于项店乡。有研究表明,水稻灌浆期光照不足,容易造成垩白米率高,外观品质变差[10]。由本次试验结果显示,平桥区种植的香稻丸垩白米率(76.5%)高于项店乡(36%),外观品质变差,说明垩白米率受到了日照时间的影响,与其他学者的研究结果一致。

参考文献

[1]殷延勃,朱美静,马洪文,等.环境因子对宁夏水稻品质性状的影响——水稻主要品质性状对环境因子的逐步回归分析[J].宁夏农林科技,2002(2):17-19.

[2]杨亚春,倪大虎,宋丰顺,等.不同生态地点下稻米外观品质性状的QTL定位分析[J].中国水稻科学,2011,25(1):43-51.

[3]全国明,章家恩,许荣宝,等.环境生态因子对稻米品质的影响研究进展[J].中国农学通报,2016,22(4):158-162.

[4]Redona E D,Mackill D J.Quantitative trait locus analysis for rice panicle and grain characteristics[J].Theor Appl Genet.t,1998,96:957-963.

[5]黎杰强,朱碧岩,陈敏清,等.特种稻米营养分析[J].华南师范大学学报(自然科学版),2005(1):95-98.

[6]项广永,李超功,徐敏,等.息县香稻丸种植技术研究及其应用[J].河南农业,2008(11):52-53.

[7]应存山,钟代彬.开发特种米 丰富食文化──中国特种稻米的主要类型与开发利用[J].中国稻米,1996(01):24-27.

[8]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部部颁标准NY147-88.米质测定方法[S].北京:中国标准出版社,1988.

[9]唐为民.食用稻米的品质及其指标[J].粮食科技与经济,2004(2):43-45.

[10]赵辉,吴骞,贾德生,等.信阳市近39a4—9月份主要气象灾害对水稻生长的影响[A]//天气、气候与可持续发展——河南省气象学会2010年年会论文集[C].河南省气象学会,2010:2.

[11]黄桂东,陈波,唐红忠,等.1988—2017年黔南州云量变化与日照变化的关系分析[J].现代农业科技,2019(06):156-157.

[12]刘文璞.东北三省MODIS云量时空分布及其与日照时数关系[A]//贵州省气象学会.贵州省气象学会2018年学术年会论文集[C].贵州省气象学会:贵州省科学技术协会,2018:10.

[13]游晴如,黄庭旭,马宏敏.环境生态因子对稻米品质影响的研究进展[J].江西农业学报,2006(03):155-158.

[14]刘建.环境因子对稻米品质影响研究进展[J].湖北农学院学报,2002(06):550-554.

[15]郑苹立,李清华,林玲娜.浅谈稻米的食味品质及其影响因素[J].福建稻麦科技,2006(03):42-44.

(责编:张宏民)