预防未成年人犯罪的家庭教育路径

2021-03-24田苗苗司盈盈

田苗苗 司盈盈

摘 要:司法实践表明,涉罪未成年人多数具有问题家庭背景,如来自破裂家庭、家庭教育方式不当等。家庭教育是预防未成年人犯罪的第一道防线。因此,要预防和减少未成年人犯罪,关键是加强家庭教育。应探索开展亲职教育工作,改变和加强父母的教育观念,使父母获得抚养子女的知识和技能,从源头上预防和减少未成年人犯罪。

关键词:未成年人犯罪预防 家庭教育 亲职教育 未成年人保护

未成年人是亿万家庭的寄托,是国家和民族的希望。近年来未成年人犯罪率逐年递增,成为全社会广泛关注的问题。笔者在司法实践中发现,未成年人犯罪的原因不仅在于未成年人自身,更主要在于家庭教育的不当与缺位。家庭教育是预防和减少未成年人犯罪的第一道防线。本文将着重分析家庭因素在未成年人成长过程中的影响,并提出改善家庭教育的方法,以期对预防和减少未成年人犯罪有所裨益。

一、辽宁省GZ市未成年人犯罪基本情况

2013年-2019年,笔者所在辽宁省GZ市人民检察院受理涉罪未成年人审查批捕、审查起诉案件共计139件207人(见表1)。

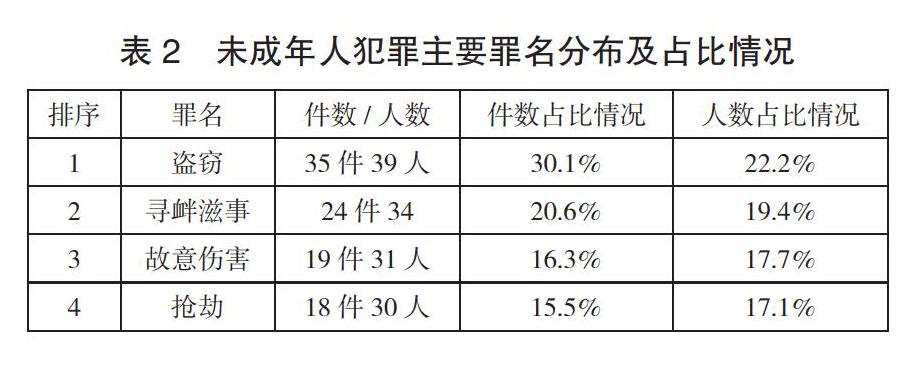

经梳理,发现未成年人犯罪主要有以下几方面特点:第一,文化程度低,未成年犯罪主体具有小学和初中文化程度的占91.7%,并且呈越来越低龄化趋势;第二,涉罪罪名主要为盗窃、寻衅滋事、故意伤害、抢劫(见表2);第三,大多数涉罪未成年人家庭破裂。造成未成年人犯罪的因素很多,有未成年人自身因素,如盲目追求攀比、易冲动、寻求刺激、交友不慎,容易受欲望驱使等;有社会上不良现象的影响,如拜金主义、金钱万能思想、不良网络环境的影响等;有学校教育中存在的重智育、轻德育,重视“优秀生”,忽视“双差生”等因素的影响。在这些影响未成年人成长的因素中,还有一个不容忽视的因素,那就是家庭教育。上述涉罪未成年人受家庭因素影响实施犯罪的达85%。这表明,“问题少年”大多数出自于“问题家庭”,即家庭的不良因素、不完善的家庭结构及有缺陷的家庭教育,与未成年人违法犯罪有着十分密切的因果关系,是导致未成年人走上犯罪道路的主要原因。

二、家庭环境对未成年人犯罪的影响分析

父母及其家庭教育在未成年人成长过程中不仅具有极其重要的影响,而且这种影响还具有持续性,甚至贯穿了人的一生。笔者在6年的未成年人检察工作经历中发现,问题少年背后大多有个问题家庭。例如,陈某某强迫卖淫案中,未成年人陈某某将被害人王某骗离家中,先后四次强迫王某卖淫,被法院判处有期徒刑7年。陈某某成长在单亲家庭,父亲平常忙于生计,疏于对其管教,其经常夜不归宿,为了赚些零花钱,最终实施了犯罪行为。又如李某某寻衅滋事案中,未成年人李某某与朋友一起在外就餐,因邻桌就餐人员张某不小心碰撞了他,他便对张某辱骂,双方发生口角,随后李某某纠集多人殴打张某,造成张某轻伤二级的后果。案发后,李某某积极赔偿张某损失,获得张某谅解,经审理,法院以寻衅滋事罪判处李某某有期徒刑10个月,缓刑1年。李某某家庭条件优越,父母对其一贯宠溺,李某某出现错误行为时,父母不会及时纠正,久而久之李某某养成了嚣张跋扈的性格。再如杨某某故意伤害案,未成年人杨某某因同学赵某说其坏话,便与赵某约架,斗殴中造成赵某重伤二级的后果。经审理,法院以故意伤害罪判处其有期徒刑1年6个月。杨某某父亲在监狱服刑,母亲常年在外打工,被告人从小与爷爷奶奶共同生活,爷爷奶奶无力管教。

结合以上案例,笔者对导致未成年人犯罪的家庭因素具体分析如下:

(一)破裂家庭因素

破裂家庭是指因父母死亡或离异、分居、遗弃等原因使父母一方或双方不存在,从而使原来家庭的完整性、稳定性遭到破坏的一种家庭状况。[1]在破裂家庭中,由于父母一方或双方的缺失,导致家庭结构不完整,这不仅会使孩子缺乏父亲或母亲一方的教育,同时也会导致家庭经济发生困难,家长精力有限,忙于工作和生计,无暇顾及孩子的教育。长此以往,带来的直接后果是孩子有可能接受不到正常的家庭教育和情感滋养,致其感情受到创伤或经济缺乏保障,从而产生心理问题,有的甚至形成变态人格,产生对社会和他人的不信任感,在其社会化的过程中会遇到更多障碍。笔者所在未检部门办理的未成年人案件中,破裂家庭约占总人数的75%左右。

(二)不良家庭关系因素

不良家庭关系指家庭气氛紧张、家庭暴力、家庭贫困、父母行为不良、父母吸毒、父母犯罪等。[2]不良家庭关系的家长之间经常争吵、厮打、指责或冷战,并把不满情绪转嫁到孩子身上。家长对孩子的影响是潜移默化的,孩子的很多行为与心理是在父母的熏染下形成的。和睦的氛圍给孩子带来的是身体和心灵上的快乐,而不良的家庭氛围则会对孩子造成负面影响。生活在不良家庭关系中的孩子,感受不到家庭的温暖,伴随他们的只有恐惧、忧虑和失望。长期下去,极易造成孩子性格内向,孤僻自卑,甚至为逃避这种家庭气氛而离家出走,若恰逢不良因素的引诱就会走上犯罪道路。

(三)家庭教育方式不当因素

父母的教育态度和教育方式直接影响家庭功能特别是家庭教育功能的发挥。家庭教育方式不当是子女形成不良个性的基础,潜伏着未成年人走上违法犯罪道路的危机。当前家庭教育不当主要表现在以下几个方面:一是只生养不教育,注重物质生活忽视精神生活,在孩子出现错误的时候,得不到父母及时的纠正,使孩子辨别是非的能力较弱,导致违法犯罪行为。二是家庭教育方式简单粗暴,发现孩子犯错误后,缺乏耐心细致地说服教育,经常采取怒斥暴打等方式惩罚孩子,造成孩子和父母感情破裂,形成彼此对立、互相不信任的局面。这些孩子极易被社会闲杂人员拉拢引诱,甚至教唆威胁从而走上违法犯罪的道路。三是过分溺爱,放纵孩子的不良习惯,甚至包庇孩子的错误行为,使孩子是非观念模糊,容易导致其养成自私任性、好逸恶劳、骄横霸道的性格,当不能满足他们的需求时,极易突破道德、法律的约束,走上违法犯罪的道路。

(四)家庭流动留守因素

2017年3月28日国内首本流动儿童教育蓝皮书的数据显示,截至2015年10月1日,全国流动人口总量已达2.47亿,全国每6个人中就有1个处于“流动”之中,作为流动人口子女的流动儿童和留守儿童这两个群体总数约1亿人,其中流动儿童占3500万左右。 “留守家庭”的孩子大多数是与祖父母(或外祖父母)生活,这些监护人因受隔代溺爱的传统心理习惯的影响,以及自身年龄、思维方法和知识结构等因素的限制,缺乏足够监控孙辈的能力,造成对未成年人的教育、监护不力。加之这些未成年人,由于亲情的缺失,大多数都有孤僻、内向、脆弱、不合群的问题。消极情绪一直困扰着他们,使他们变得自卑、沉默、悲观、孤僻,或表现为任性、暴躁、极端的性格,极易走上违法犯罪道路。

三、改善家庭教育的路径建议

预防和减少未成年人犯罪,应改变和加强父母的教育观念,使父母获得抚养子女的知识和技能,从源头上预防和减少未成年人犯罪。

(一)父母自身方面

1.父母应不断提高自身的文化素质和道德修养,努力完善自我,不论是言行举止,还是生活方式,都要严格要求自己,做子女的榜样和表率。同时改变传统的教育观念和简单粗暴的教育方式,不专横也不纵容,营造良好的家庭氛围,以朋友身份和孩子平等地相处,产生分歧时耐心沟通化解矛盾,正面引导孩子,帮助孩子培养健康的积极向上的兴趣爱好,用科学的家庭教育理论和方法促进未成年人健康成长。

2.父母努力做到生、养、教一体化,尽量杜绝隔代教育,充分体现家庭中教育孩子的主导作用。父母是孩子的第一任老师,在陪伴孩子成长的过程中,应时刻关注孩子学习和生活中的每一个变化,注意观察孩子在干什么、想什么,适时表扬孩子,纠正不足。不要随意训斥、伤害孩子的自尊心,帮教孩子树立自信心、责任心,养成良好的行为习惯和道德品质,杜绝违法犯罪。尽量不要将孩子交给祖父辈老人看管,如需外出务工,要经常与孩子联系,寒暑假让孩子到工作地点团聚,让孩子感受到父母的关爱。祖父辈老人对孩子的教育只是辅助作用,不能喧宾夺主,要杜绝隔代教育给孩子成长带来的负面影响。

3.父母应注重改善夫妻关系,努力维护家庭的完整和团结,增强家庭的凝聚力和亲和力。父母要为孩子创造一个温馨和睦的家庭港湾。当发生家庭矛盾时,应注意方式方法,尽量回避孩子,不要在孩子面前争吵甚至是打架,努力为孩子营造和谐的家庭氛围,让未成年人在关爱中成长,愉快中学习,欢乐中生活。

4.父母应提高法律意识,学习法律知识,从而引导孩子遵纪守法。我国《预防未成年人犯罪法》规定:“未成年人的父母或者其他监护人对未成年人的法制教育负有直接责任”。家庭教育是培养子女法制观念和法律意识的重要途径,是未成年人树立遵纪守法意识的基础工程。[3]司法实践中,大量的案例证明,父母或其他监护人法制意识淡薄,忽视子女的法治教育,易导致未成年人因不懂法走上违法犯罪之路。因此,父母在增强自身法治意识的前提下,可以通过多与孩子观看法治节目,主动与孩子探讨身边发生的小冲突、小矛盾或者热点违法犯罪事例,從中发现孩子的法治意识、是非观念等是否有缺失并及时弥补。

(二)检察机关方面

亲职教育是对父母实施的教育,其目的是改变或加强父母的教育观念,使父母获得抚养、教育子女的知识和技能。 2017年最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引(试行)》第61条规定,对因家庭成员沟通和相处方式存在明显问题,影响涉案未成年人心理健康发育的,经涉案未成年人的法定代理人、监护人同意,可以对涉案未成年人及其法定代理人、监护人共同开展家庭教育和相处方式的心理咨询,并联合社会帮教力量启动亲职教育和亲子沟通辅导,帮助构建和谐健康的家庭模式。该条规定明确要求检察机关在办理未成年人案件时,可以对其父母开展亲职教育工作,改变他们的家庭教育观念和方法,从而保护未成年人权益。近年来,笔者所在检察院不断拓展未成年人司法保护外延,深挖涉罪未成年人背后的家庭因素,考察未成年人犯罪与家庭教育失职的关联性,在办案中设置亲职教育流程,联合市教育局、妇联、关工委等未成年人保护部门开展亲职教育,从源头上预防未成年人犯罪,强化监护人对未成年人保护的意识。

1.在办案中注重开展亲职教育。对每一个涉案未成年人的家长,都下发一封“家长须知”,告诉家长如何与子女建立良好的亲子关系。同时开展未检办案“两个必谈”。承办人需与每一个涉案未成年犯罪嫌疑人、被害人谈话,与每一个未成年人的家长谈话,了解犯罪发生的原因、家长教育方式是否存在问题等,并制作谈话记录,从而有针对性地开展教育工作。

2.在附条件不起诉案件中强制开展亲职教育。一是要求法定代理人签订承诺书,承诺在帮教期间,及时发现并有效监督子女的不良行为,切实履行监管职责。二是为其安排一次亲子活动,使未成年人和父母在互动的过程中,增加了解,增进感情,融洽关系。三是对于家长的教育方式存在问题的,联合市教育局、妇联、关工委等部门聘请专业的心理咨询师开展亲职教育辅导,改善不良的亲子关系,构建健康和谐的家庭模式。四是对处于附条件不起诉考察阶段的未成年人,不仅考察其表现情况,而且将其家长的监管教育状况作为对家长的考察指标。如牛某盗窃案中,牛某年幼时父母离异,一直跟随父亲、爷爷奶奶生活,由于父亲忙于生计,对牛某关心较少,牛某结交了不良朋友,多次实施违法行为。牛某父亲表示自己无法管教牛某,并拒绝会见牛某。承办人多次与牛某父亲进行沟通交流,耐心帮助分析其在牛某管教过程中的缺位,以及牛某性格特点,告知其如何正确教育牛某,如何与牛某融洽相处,如何引导和规范牛某的行为。在承办人耐心劝导下,牛某父亲认识到对牛某的教育缺失,与牛某进行了亲情会见。最终,父子二人打开心结,在案件办理期间,牛某父亲参加了多次亲职教育活动,收获了教育子女的知识。

3.对不批准逮捕、作不起诉处理、判处缓刑的未成年人,在帮教中注重对其父母开展亲职教育。建立家庭教育微信群,群内有家庭教育专家,定期或不定期地与家长进行联系,及时了解家长的管教及孩子的表现情况,在群内适时分享亲职教育文章,同时及时解答家长提出的有关家庭教育方面的问题。

4.对未达刑事责任年龄人进行临界预防的同时,注重改善其父母的家庭教育观念。承办人通过深入分析未达刑事责任年龄未成年人犯罪原因,引导父母认识到自己在家庭教育中的缺失,教育方式不当,缺乏对孩子的关心、耐心,缺乏道德教育。对父母开展一次亲职教育,从而让父母们树立起严格履行监护人职责的意识。如李某等人故意伤害案中,承办人对5名未达刑事责任年龄的未成年人进行司法训诫的同时,对父母的管教方式提出了意见和建议,并责令父母严加管教。

5.对未成年人父母开展一般性家庭教育。每季度一次,在本院开设家庭教育课堂,邀请亲职教育团队讲师采取座谈、小团体辅导的方式,给失足未成年人父母及其他监护人有针对性地进行家庭教育。定期进入学校、街道、社区、留守儿童之家等基层组织,以大团体辅导方式或现场咨询方式,对辖区内未成年人父母或其他监护人开展家庭教育。在本院开设的微信公众号中设立亲职教育辅导单元,提供亲职教育的信息,供有需要的家长自我学习,长效学习。

注释:

[1]参见杨亚利:《家庭亲职教育与未成年人犯罪预防》,《理论导刊》2011年第6期。

[2] 同前注[1]。

[3]参见尚秀云:《家庭教育应当成为预防未成年人犯罪的第一道防线》,《青少年犯罪问题》2004年第4期。