高校教师职称、学位与教学质量的关系研究

2021-03-24高顺成高喜超刘中刚李丹丹

高顺成,高喜超,刘中刚,李丹丹

(1.河南工程学院,河南 郑州 451191;2.河南大学,河南 开封 475004)

教学质量是高校管理的永恒话题,其优劣关系高校的生存和发展,关系国家的前途和命运。这很容易使人想到仅仅存在了8年的国立西南联合大学。短短8年时间,国立西南联合大学培养了2位诺贝尔奖获得者、164位两院院士及殷海光、王浩、汪曾祺等一大批杰出的社会科学家和人文学者,谱写了中国教育史的奇迹[1]。随着中国高等教育由精英式向大众化演进,高校教学质量已引起越来越多的人关注,打造“金课”、淘汰“水课”的呼声逐年升高。张楚廷[2]指出,中国大学普遍的沉闷状态令人忧郁,课堂寂静得令人害怕。张田、李子运和汪晴晴[3]指出,迟到、早退、旷课、在课堂吃零食、玩手机、与同学聊天等消极行为充斥大学课堂,教师授课及学生听课质量堪忧。朱光俊[4]和王勇、曾庆慧等[5]认为,当前大学课堂教学质量不尽如人意,既有老师的原因,又有学生的原因,也与个别高校重科研、轻教学,课程设置和实习安排缺乏科学性等有一定关系。郭丽君[6]认为,绩效和问责管理主义在一些高校盛行,扭曲了教学评价系统的生态关系,使教学评价失去了存在的真正意义,对提升教师教学质量缺乏实质性价值。 张志莹、吴亮[7]、王芳等[8]将影响教师教学质量的因素归结到教师教学方法、态度、内容及教学效果等方面。于长春[9]认为,教师教学质量受教师教学、学生学习和学校管理等因素影响。李学书[10]认为,教师、学生、课程、教学设施、教学条件、教学行政管理和教学环境等是影响高校教学质量的关键因素。

搜索国内外文献可以发现,关注高校教学质量的选题很多,研究影响教学质量因素的文献也很多。但是,关注高校教师职称和学位与教学质量关系的文献不多,剖析教师职称和学位与教学质量关系的文献更是少之又少。教师职称和学位与教学质量是不是有关系?职称或学位高,教学质量是否就一定高?职称或学位低,教学质量是否就一定差呢?它们之间究竟存在何种关系,是一个值得探讨的问题。综观国内各大高校招聘信息,几乎清一色的都是招聘博士或副高以上职称且有博士学位的。统计某省各本科院校2018年招聘信息发现,该省2018年有详细招聘计划的普通本科院校全年总计招聘博士3026人,而该省2018年全年获得博士学位的仅388人[11]。这意味着一个博士毕(结)业生约有8家高校在等待其前往就业。在这一背景下弄清教师职称和学位尤其是教授职称和博士学位与教学质量的关系,对于高校管理者正确对待教师职称与学位、合理制定招聘政策有一定的现实意义。

一、研究设计

(一)数据来源及样本情况

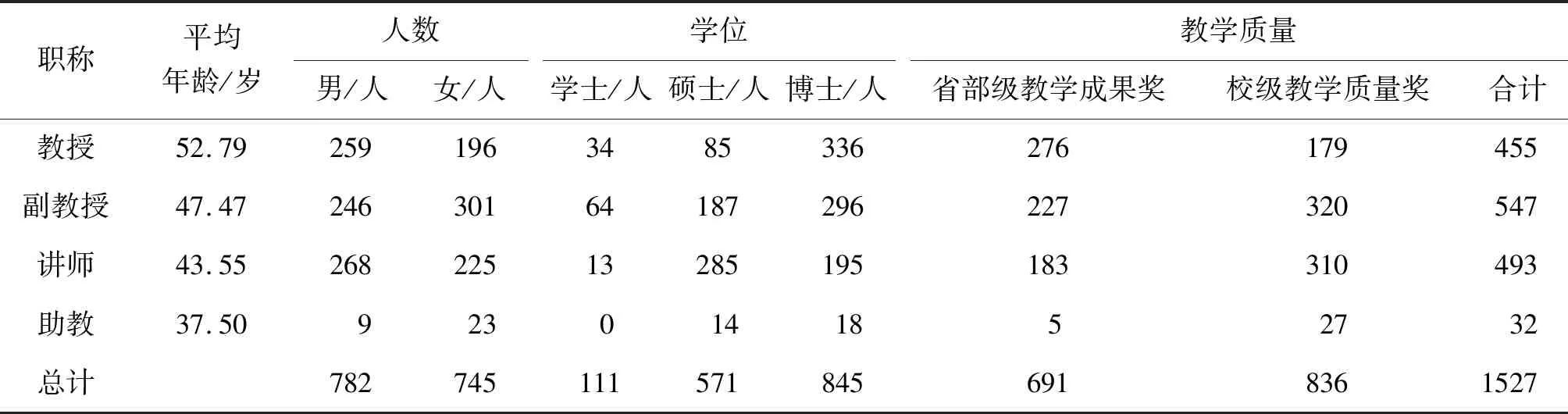

本研究采用文案调查法,通过各高校校园网、各省(市)教育厅(教育委员会)网站,收集北京、上海、天津、湖北、江苏、陕西、河南等共计10个省(市)50所普通本科高校2016年至2019年1527名获得校级教学质量奖或省级教学成果奖(一般为省级教学改革项目获奖)的教师作为调研对象,表1为被调研对象基本数据统计情况。在中国知网(CNKI)逐一下载被调研教师获奖年份及该年份前后3年间发表的学术论文,从中梳理出每位教师在获奖年份的年龄、职称、学历(含学位)、性别、发表科研论文数量等数据。

从年龄分析,被调研的1527名教师中,教授平均年龄为52.79岁,副教授为47.47岁,讲师为 43.55 岁,助教为37.50岁。从性别分析:男教师782人,占51.21%;女教师745人,占48.79%。从学位结构分析:学士111人,占7.27%;硕士571人,占37.39%;博士845人,占55.34%。从获奖类别分析:省级教学成果奖获得者691人,占45.25%,校级教学质量奖获得者836人,占54.75%。从职称结构分析:教授455人,占29.80%;副教授547人,占35.82%;讲师493人,占32.28%;助教32人,占2.10%。进一步分析表1数据可知:在被调研的高校中,硕士和博士、副教授和讲师是校级教学质量奖的主要获得者;教授是省级教学成果奖获得者的主力军,这与他们主持教学改革项目偏多有关。在被调研的获奖教师中,从学术论文的项目资助信息可以判断,多数教授都是省级教学改革项目的主持人。

表1 被调研对象基本数据信息统计

(二)模型设定与变量定义

一些学生想当然地认为,教师的职称和学位越高,其教学水平就越高。不少学生都期盼拥有博士学位的教授或副教授能为其授课。假设教师学位和职称与教学质量应存在正向关系。为验证是否存在这种关系,构造定量模型为

Q=α0+β1P+β2Ap+β3L+ε,

(1)

式(1)中Q代表教学质量,其中校级教学质量奖赋值为1,省级教学成果奖赋值为2。P(professor)代表教授,Ap(associate professor)代表副教授,L(lecturer)代表讲师,依次取值1,2,3,ε为残差。

Q=α0+β1D+β2M+β3B+ε,

(2)

式(2)中Q代表教学质量,取值同式(1)。D(doctor)代表博士学位,M(master)代表硕士学位,B(bachelor)代表学士学位,依次取值1,2,3, ε为残差。

采用分步回归,逐一找出不同级别的职称和学位与教学质量的关系。

二、教师职称、学位与教学质量的关系分析

(一)对模型的拟合度检验

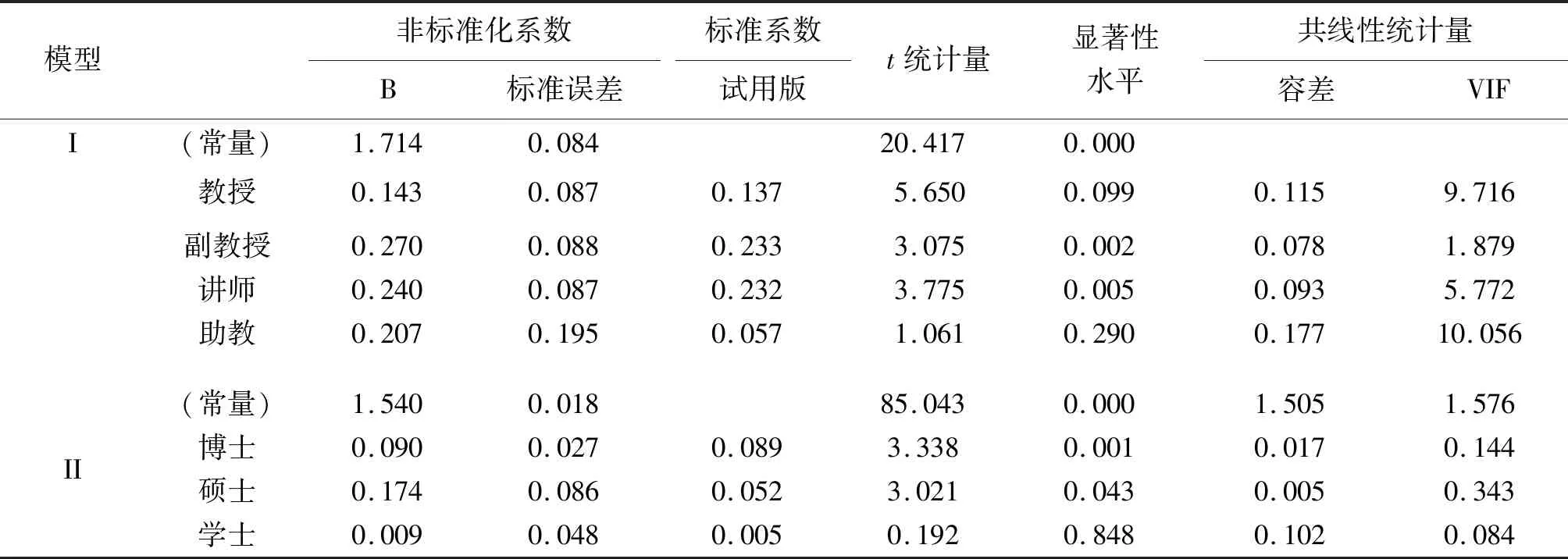

首先,以教学质量为因变量,不同级别的职称和学位分别为自变量,借助SPSS 18.0统计分析软件做回归分析。表2给出了对各个回归模型的拟合度检验结果。从表2可以看出,模型Ⅰ和模型Ⅱ拟合效果较为理想,说明教师职称和学位与教学质量之间存在一定的相关关系。这一结果与熊华军、马大力[12]调研的结果类似,即为本科生上课的教师的职称越高,学生对其教学质量评价的满意度越高。

表2 模型拟合度检验

(二)对模型的显著性检验

表3给出了对回归模型I和模型II的显著性检验结果。从表3可以看出,模型I和模型II的回归平方和分别为5.883和4.405,残差平方和分别为375.780和377.258。对模型的显著性检验中,统计量F值分别为7.948和5.928,各自对应的显著性水平分别为0.000和0.001,均小于0.010的显著性水平,由此可以断定两个模型统计上是显著的,可以进行回归分析。

表3 模型显著性检验

(三)对模型系数及其显著性检验

1.职称与教学质量

由表4可知,模型I的常数项为1.714,t统计量为20.417,显著性水平为0.000。副教授和讲师两个自变量回归系数分别为0.270和0.240,t统计量分别为3.075和3.775,二者显著性水平分别为 0.002 和0.005,均小于0.010,二者与教学质量相关性显著。副教授和讲师是普通高校教学力量的中坚。由表1可知,在836位获得校级教学质量奖的教师中,副教授和讲师合计有630人,占总数的75.36%。反观教授和助教两种职称,两自变量回归系数分别为0.143和0.207,t统计量分别为5.650和1.061,教授职称的显著性水平为0.099,在0.100水平下勉强显著,助教职称的显著性水平为0.290,远大于0.100,说明教授职称与教学质量相关性较弱,助教职称与教学质量不相关。

表4 模型回归系数

拥有教授职称的教师获得省级教学成果奖的有276人,获得校级教学质量奖的有179人。多数教授凭借主持完成的省级高等教育教学改革项目获得了省级教学成果奖。这些成果奖能否真正提升教学质量、是否被学生认可,还需做更深入的研究。

2.学位与教学质量

由表4可知,模型II的常数项为1.540,t统计量为85.043,显著性水平为0.000。博士和硕士两个自变量回归系数分别为0.090和0.174,t统计量分别为3.338和3.021,显著性水平分别为0.001和0.043,分别在0.001和0.005的水平下显著,说明博士学位和硕士学位与教学质量相关性显著。由表1可知,在1527位获得教学质量(成果)奖的教师中,有博士和硕士的合计1416人,占总人数的92.73%,有学士学位的仅有111人,占总人数的17.27%。t统计量为0.192,显著性水平远大于0.100,说明学士学位与教学质量之间不存在相关性。

三、提升高校教学质量的对策建议

自2019年起,教育部启动“双万计划”,立项建设一批“一流本科、一流专业、一流课程、一流教师和一流人才”工程。2020年中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,提出坚决克服“五唯”的顽瘴痼疾”,坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人现象,突出教育教学实绩。要深化新时代教育评价评价改革,实现两个“坚决克服”,提升教学质量,就需要各高校把教学质量评价放在第一位,增强各级教学质量奖、教学成果奖、教研成果奖、教学创新成果奖、教书育人成果奖、育人质量奖、各级教学工程项目等各种与教学质量提升相关的成果或项目在教育评价中的地位或权重。

(一)加大教学奖励力度,让争获各级教学质量奖成为一种风气

受“五唯”评价体制影响,长期以来发表学术论文、争获各种科研奖励是不少高校教师争优创先、争取各种学术称号、获得职称晋升的重要“法宝”。社会上各种科研成果奖项名目繁多,国家级、省部级、市厅级,自然科学类、社会科学类,科研项目奖、科研成果奖、学术论文奖,诸如此类、林林总总。相对而言,褒扬教师在教学方面取得成绩的各种教学竞赛奖励虽然也不少,但是综观当前被社会和高校普遍认可的全国性教师教学竞赛项目中,除全国高校辅导员能力素质大赛、青年教师教学竞赛、多媒体课件大赛、微课教学比赛等适合不同专业的教师参赛以外,其余全国性竞赛项目如外语类、水利类、物理类、数学类等奖项专业性强、评奖面窄、教师个人获奖难度高,不少教师参评积极性并不高。

各级教育管理机构应加大对各类教学竞赛类奖项的宣传和奖励力度,增强教学竞赛类奖项的社会影响力和吸引力。增加能够有效培养教师教学能力、提高教学技能、提升教学质量的省部级、市厅级、校级(含二级学院)教学技能竞赛类奖励项目。增加竞赛频次,在每学期期中、期末、年终定期开展各种教学技能竞赛活动,形成人人积极备赛、人人踊跃参赛、人人重视比赛的良好竞争氛围。塑造人人争先创优、人人关注教学质量、人人争获教学质量奖的良好教学风气。

(二)提高各级、各类教学质量奖与教学工程项目在教育评价中的地位和权重

无论是教学评价还是职称晋升量化积分,均应提高各级、各类教学质量奖与教学工程项目在评价中的地位和权重,按照国家级、省部级、市厅级、校级、二级学院获奖层次和获奖等级逐项赋权、计分,不应混同。例如:以国家级特等奖第一主持人记100分为例,表5给出了各级、各层次、不同排名的团队成员在该奖项中的计分参照。

表5 不同等级、不同层次教学教研类奖励记分参照表

采取表5所述方法计分,其作用有以下几个方面:第一,能克服个别单位在教师业绩考评或职称晋升量化积分中因奖励等级低、名次靠后得不到积分的弊端。第二,能调动教师参与各级各类教学竞赛尤其是学校及二级学院举办的教学竞赛的积极性和主动性,使只要获得不同层次、不同等级奖励的教师在评价中都能得到一定的积分,提高教学类奖励在教师业绩评价中的地位和权重。第三,有助于打造优秀教学团队、增强团队凝聚力。只要参与一个教学团队并为团队做出一定的贡献就能在业绩中得到对应的积分,势必能调动教师参与积极性。第四,表5同样适用于教学质量工程项目、教育教学研究项目、教研创新项目、个人单独获奖的计分考评。例如:对于个人获奖或独立完成的项目,只需参照第一名计分标准即可。第五,实现《深化新时代教育评价改革总体方案》中的两个“坚决克服”,全面提升教学质量。在教师业绩评价中对科研成果奖励的计分标准不应高于同档次教学、教研类成果奖励。例如:国家级科研成果特等奖等同于国家级教学教研类一等奖,其他以此类推。唯有如此,才能真正坚持“以本为本”、全面实现“四个回归”。

(三)改革职称晋升考评办法,转变重科研成果轻教学质量现象

一些教师成功晋升讲师或副教授职称以后,面对日益激烈的职称晋升压力,综合考量自身实力和职称晋升竞争环境等因素,往往会产生自我满足感,职称晋升欲望、教学和科研创新激情、争优创先劲头会有所减退。借助职称晋升激励教师关注教学质量重在设计好激励制度和激励层级。周兆海、邬志辉[13]认为,当前高校在教师激励方面存在诸多困境,应精准识别教师需求、科学设计激励层级、采取递进激励和教师自我激励等措施。潘艺林、蒋冬梅[14]认为,激励新时代大学教师要高要求、高层次,关注每一位教师。地方普通高校在激励制度的设计方面应做好教师需求调研,弄清楚不同年龄、不同职称、不同学位、不同工作岗位教职员工的真实需求,梳理出教师需求层次,根据不同的工作岗位、不同的职称级别设计层级对应的需求激励制度。例如,王彧之、赵林果[15]调研发现,作为高校教师队伍核心组成部分的青年教师,他们的工作满意度并不高。这些青年博士面临快速适应教学科研工作、尽快取得教学科研成果、成家立业、养家糊口等多重压力,需求具有多样性和层级性。高校管理者应切实调研他们最为迫切的需求,制定出能够满足不同需求层次的激励制度,尤其是在工作、生活、学习等方面给予更多的人文关怀,使他们能够安心教学、潜心教研、关注教学成果、追求教学质量。

在职称晋升方面,赵映川[16]指出,职称评审权下放到地方高校以来,管理能力低、程序不公、标准不科学、人情严重等不良现象在不少地方高校共存。徐大成[17]认为,职称评审权下放到高校会导致“劣币驱逐良币”现象发生,挫伤那些有志于学术研究、无法或不屑游刃于现行职称制度生态中而潜心钻研教学的教师。另外,职称评审中过度看重科研成果、轻视教学质量和教学成果并不利于激发青年教师教学积极性,这一制度势必导致讲师和教授不愿多授课,造成教学质量滑坡[18]。地方普通高校应把教学质量(成果)作为职称晋升的首要考核指标,在量化考核中,赋予各种教学质量类(成果)奖励、师德风范建设成果奖励等与教学质量密切相关的奖励成果更高的分值或权重,让青年教师看到即使一个人没有太多科研成果,凭借足够多高层次的教学质量(成果)奖、师德风范奖等有利于打造良好教风、学风的教学质量奖励,也可以晋升高一级职称,以此激励青年教师增强教学技能、提升教学质量。

四、结论与启示

实证分析结果显示,副教授职称和讲师职称与教学质量相关性显著,原因可能有两个方面:首先,这两个职称级别的教师面临晋升教授或副教授职称的压力,必须全身心投入教学、获得更好的教学效果;其次,他们把更多的精力投入教学工作,切实保证教学质量,既是对教师职业的尊重,又是献身教育事业的具体体现。教授职称与教学质量相关性不强,主要有两个原因:一是一些高校的教授处在学校中高级管理层,担任不同层级的领导职务,繁忙的公务占据了他们的大部分时间,分散了他们应该投入课堂教学的时间和精力。二是因为一些教授成名后将更多的时间和精力投入科研项目或创业中,加上不少高校鼓励教师申请不同层级的科研项目,一味追求科研绩效,对科研成果的奖励力度远远大于对教学成果的奖励力度。对那些有能力搞科研、善于写文章的老师而言,在教学上投入更多的时间和精力不一定能获得教学质量奖,而发表一篇高水平的文章则一定能获得高额的奖励。这种激励政策无形中引导一些教师争相重科研而轻教学。要改变这种状况,就必须改革高校现行激励措施,制定以全面提升学校教学质量为激励目标的全新型、多层级、多目标的激励体系。

从教学质量和学位的关系看,硕士学位和博士学位与教学质量相关性较为显著,与学士学位的相关性并不显著。冰冻三尺非一日之寒,全面提升普通高校教学质量不是一蹴而就的事情。深化新时代教育评价,应把教学质量评价放在第一位,增强与教学质量提升相关的各种教学(教研)成果在教育评价中的地位或权重。激励教师关心教学、热爱教学,把更多的时间和精力投入教学工作。另外,应赋予二级学院更多人事管理权限。二级学院是教师的直接管理者,最了解教师情况和教学技能的高低。例如,可以探索校、院二级聘任制度,在学校向社会招聘教师的基础上,二级学院可以依据本学院教学实际情况,从学校招聘教师,以二级学院的名义与学校、受聘教师签订三方协议。对于教学质量高、受学生喜爱、教学科研能力强、服从学院二级管理的受聘者,在后续签约时优先考虑;对于那些教学质量不尽如人意、授课情况不受学生喜欢、不服从学院二级管理、教学技能和个人素质亟待提升而不思进取的教师,二级学院有权依据相关规定与其解约。