左章:音乐内外,渐趋佳境

2021-03-24文字段咏

文字_段咏

钢琴这条路是左章误打误撞选择的人生,也是她有觉悟、有义务好好走的一条路。她理解古典音乐的意义是什么,明白自己作为钢琴家的责任,也慢慢学会倾听自己的心,放出自己的声音。音乐内外的左章,都渐趋佳境。

自打有记忆开始,左章就没有在国内停留过这么久。

五岁去德国,两年后回到国内。在深圳脚跟还没落稳,她就开始满世界飞地参加比赛。后来做了职业钢琴家,天南地北的,没完没了。能在一个地方待满一个月,已经算是最高纪录了。

她的生活节奏一直是和别人不一样的。练琴、比赛、升学、演出,在这样的循环里,左章从没停下过。

漂流

左章的钢琴启蒙,是跟着德国的一名华裔小提琴老师开始的。当时的老师想靠学生比赛获奖来提高自己的课时费,刚好发现左章有天赋,便让她去参加比赛试试,没想到她竟然误打误撞地拿下了名次。左章父母高兴得不得了,惊讶于孩子有这样的天分。“后来回深圳,父母给我找小学的时候,我妈就到处说,‘我女儿会弹钢琴!’于是我就被别人介绍去到了深圳艺校。”

深圳艺校的校长告诉左章父母,学校刚好来了一位从四川过来的教授,“你让他看一下,如果他很喜欢你,我们就收你”。那就是左章和钢琴教育家但昭义教授的第一次见面。但昭义让她试弹,结果没一会儿,他的一帮学生“呼啦啦地全跑来了,堵在门口看着”。左章觉得可能是“德国回来”这个背景让他们觉得好奇,以为自己特别厉害,但当时的她其实“乐感很好,弹得很乱”,属于“一看就是没有经过系统训练”的那类琴童。不过,但昭义收下了她做学生,左章便顺理成章地留在了深圳艺校,开始接受正式的钢琴训练。

从七岁到十七岁,左章在但昭义门下学了十一年。她形容这段经历是“误打误撞、糊里糊涂”的。父母觉得她有学上、有特长,挺好,就把她“丢”在了艺校。专业上的事情由左章自己操心,家里只管让她每顿都吃好。她从没想过为什么每天要练琴这么久,为什么生活中除了练琴没有别的事情,也不知道什么叫专业和业余。她只是和同门师兄师姐一样,练八小时琴,吃饭的时候偶尔看看《大风车》,一天就这样过去了。学好专业课就是人生的全部,严厉的但昭义老师点个头,全家都能开心一个星期。

没学多久,左章就开始出去参加比赛了。深圳国际钢琴协奏曲比赛第一名、美国吉娜·巴考尔国际钢琴大赛第一名、乌克兰克莱涅夫国际钢琴大赛第一名……拿了无数第一名的左章,依旧觉得自己很“普通”,毕竟“但家班”的那届琴童还有李云迪、陈萨、张昊辰,都是当下中国钢琴界的佼佼者。从小和他们一起学习长大,拿奖好像没什么稀奇的,“弹钢琴最差也应该弹成他们那个样子吧”。直到后来左章才意识到,原来“弹成那个样子”是不容易的。

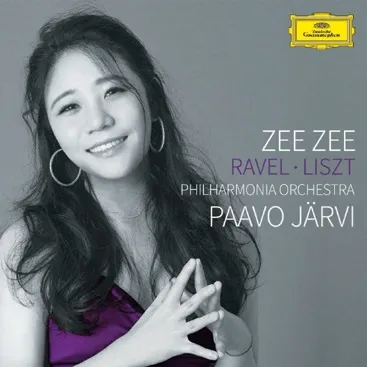

左章的专辑封面

从深圳艺校毕业后,左章决定报考美国的大学,继续攻读钢琴专业。这时她的父母才反应过来,女儿是真的要在钢琴这条路上走下去了。他们觉得弹钢琴未来的发展太受限,便开始向她确认:“你真的以后要做这行吗?”左章觉得好笑,“我都已经搞专业这么久了,你们怎么才来问我‘要不要搞专业’?”她从小在舞台的聚光灯下长大,对音乐也开始有了自己的坚持。“我已经把自己框死了”,在这个关头放弃,怎么都说不过去,更何况“舞台这种东西,你上去了,就很难下来了”。

凭着战绩累累的背景和过硬的专业能力,左章拿着全额奖学金,顺利出国深造,先后在伊斯曼音乐学院和茱莉亚音乐学院就读。在伊斯曼音乐学院读书时,她花了很多时间在文化课上,读了莎士比亚,还有类似《一个青年艺术家的画像》这类书,开始拓展钢琴以外的视野。

后来她去了茱莉亚音乐学院,偏偏又是个尖子班,同学们一个比一个厉害,“同辈压力”这个词第一次开始具象化。但左章感到兴奋,她喜欢这种时时刻刻都能受到他人激励和启发的状态。她的战斗能量被加满,脑海里逐渐只剩下一个念头——“要拼”,要赢比赛、要签公司。她摒弃了所有业余爱好,把全部精力投入到练琴上,后来如愿签约了著名的美国哥伦比亚艺术家经纪公司,当选为英国BBC广播评选的“新一代青年艺术家”,并频繁出现在世界各地的古典音乐舞台上,马不停蹄地满世界奔波。

左章早就习惯了那种在外“漂着”的感觉,毕竟从七岁开始,这就是她生活的常态。比赛、演出,换个地方继续比赛,继续演出。一天一个城市,两周一个国家,三周横跨一个洲。巡演就是密集的商务旅行,她随着市场需求漂流。有一次在英国的演出刚刚结束,她正准备回家休息,就接到了指挥家雅尔维的电话。原定节目的歌唱家因为感冒无法发声,爱沙尼亚艺术节的闭幕音乐会面临着被取消的风险。于是左章提着箱子,立刻飞去爱沙尼亚救场。当媒体形容她的演出“充满力量、饱含激情”时,左章已经又登上飞机,疲惫地赶赴下一个地方了。

她逐渐意识到,钢琴家这份工作并非一直坐在琴凳前就足够的,它其实和运动员没有太大差别。“独奏音乐会需要一个人在台上干两个小时的活,而在室内乐和重奏音乐会中,钢琴作为主要部分,同样需要投入大量精力。所以每到一个演出地点,钢琴家都需要立刻保证自己的休息,并在演出前维持注意力集中的状态。”强大的体力和精神意志成了考验钢琴家的要素之一,而不少钢琴家甚至因为无法适应高强度的差旅,最终放弃了演奏生涯。

左章在特别累的时候也想过,如果当初没有学钢琴,现在的自己会在做些什么?可能顺着父母安排的路走了吧,或者在跳现代舞?总之,可能是拥有童年的、更为稳妥的人生。现在的左章赢了比赛、签了公司,压力却只多不减。全世界的钢琴家那么多,那些乐曲已经被无数人弹过。她跟自己拧着劲儿——为什么别人要来听我弹这首作品?于是左章开始有了另一个执念:她想找到她自己。

独奏音乐会需要一个人在台上干两个小时的活,而在室内乐和重奏音乐会中,钢琴作为主要部分,同样需要投入大量精力。

——左章

转变

一年前,左章的女儿出生。

孩子一个月的时候,左章就恢复了演出。上台前,她会匆匆把存好的母乳放进化妆间的冰箱里冻着,然后换上华丽的礼服裙,走到台上弹勃拉姆斯的《第一钢琴协奏曲》。演出一结束,她立刻收拾好,趁着母乳还没坏,大包小包地赶回家和孩子见面。“新手妈妈”左章的生活是前所未有的浓缩,她像每一个母亲一样,在匆匆忙忙中努力争取自己的平衡。

生孩子导致的另一个直接转变,是身材的变化。左章的形象很好,爱漂亮、爱打扮,大方恬淡的气质总是特别受欢迎。过去媒体们都称她为“美女钢琴家”,现在做了母亲,她不知怎么的就莫名转型了,“走到哪里别人都会说,你怎么胖了这么多?”

没有人去关注男性钢琴家今天演出穿了什么材质的西服,但一双双眼睛总会锁定在女性钢琴家身上,对她们的舞台着装指指点点,一会儿批评她们“太暴露”,一会儿又嫌弃她们“太保守”。左章因怀孕造成的正常体型变化,在一次演出后被乐评人刻薄地记录了下来。文章没怎么提她现场的音乐表现,通篇尽是评头论足。

左章深切地体会到了外形焦虑。这是身为一名女性钢琴家必须面对的舆论困扰吗?父母也替她操心,但她觉得,自己无力改变社会的看法,只能尽可能地坦然接受自己的一切。在保证健康的前提下,她打算努力做到健康生活、少吃多动,但如果身材短期内无法恢复原状,倒也没什么不能接受的。别人只关注她的外表是别人的事,对于左章自己来讲,做好音乐、做好母亲才是当下的生活重心。

她的宝宝现在满一岁了,喊“妈妈”的声音软软糯糯的,走起路来还不能完全掌握平衡,脚步冲得特别快。左章总是在孩子扑过来时满面笑容地接住她,任何的负面情绪,似乎都能被怀里的这个新生命消解。左章对孩子的期望很简单,只要她以后真的能做自己喜欢的事情,他们就一定努力给她足够的支持。这和当时她的父母对她的教育理念是一脉相承的。

目前左章还没想过未来是否要让自己的孩子也去走音乐这条路,不过她觉得,学音乐,“热爱”是关键,“理解”占其次。“热爱”支撑了她二十七年,让她从五岁第一次触摸琴键到现在,依然能够因为登台演出这件事而感到兴奋。舞台是她的养分,一旦有一阵子不登台演奏,她心里就会打鼓,怕自己丢掉状态,所以孩子出生后没多久她就重返舞台,只为“找到一切机会登台,维持自己的兴奋度”。

当然,弹钢琴光凭一腔热情还远远不够,“理解”也至关重要,要“自己清楚乐曲想要表达什么,这样才能展现给观众相应的东西”。比如为“旅行岁月”音乐会而设计的曲目,为什么要把李斯特、拉威尔、勋伯格的作品放在一起?这些作品之间的关联是什么?创作时的历史背景对作品本身有什么影响?左章仔细地分析技法、结构、织体,以及相关的文本与社会背景,巧妙地捕捉到了音乐之间的联系。

她还想更进一步地从自己身上挖掘出一些不一样的东西。例如,当人们对某些作品已经有了根深蒂固的刻板印象时,左章想试试,凭着自己的音乐素养和读谱能力,她能否把乐曲的意境尽数表达出来?她的解读是否可以诠释出一些不一样的色彩?她无意刻意去增加什么“个人元素”,只是像做实验一样,在一次次尝试中说服自己,给自己和观众找到那个“来听她弹琴”的理由。

在音乐里走得越深,音乐展现给她的世界就越大,左章好像越来越能找到自己。比如当别人问起她过去学琴的艰辛时,与其应和那些被夸大的“不容易”,左章选择用“inspiring”(激励)这个词囊括一切。又比如被问起“女性”这一身份是否让她产生音乐之外的责任感时,左章就大方地分享起自己的外貌焦虑。她对冠到头上的标签越来越不在意。创造并相信自己在音乐上的独特价值,才是作为一名音乐家最酷的事。

过去一年里,海外演出被大面积取消,还好国内演出市场先一步恢复。左章弹了三十多场音乐会,和不同的指挥家与乐团合作,还发行了自己所属三重奏乐团的第二张专辑,开启了“旅行岁月”钢琴独奏会巡演。接下来,左章还要登上更多舞台。2021年开春后,她将在上海东方艺术中心延续“旅行岁月”的旅程。说起后期的计划时,左章是兴奋的,登台的压力在崭新多样的表演与合作机会面前似乎不值一提。“钢琴家”依旧是一份很累的工作,但它也远不止是一份“工作”了。

左章好像越来越能找到自己。比如当别人问起她过去学琴的艰辛时,与其应和那些被夸大的“不容易”,左章选择用“inspiring”(激励)这个词囊括一切。

分享

2017年2月,左章在自己的同名公众号上发布了一篇名为《丁酉年开门红》的文章,分享了自己2016年夏天开始一路走走停停的音乐旅程。半年内,她先后去了英国、美国、爱沙尼亚、秘鲁、土耳其、意大利、罗马尼亚,而当她写下这些文字时,刚刚结束在澳大利亚布里斯班的演出。她在这篇小作文里把一路上的忙碌、疲劳、喜悦仔仔细细地记录了下来,像是和朋友对话一样娓娓道出。

左章一直对文字有兴趣,这是她第一次亲手动笔写点什么,算是“圆了亲自跟大家分享生活”的愿望。然而,忙碌的演奏生活让她很难将时间分配给写作。这篇文章之后,左章的公众号没有再更新。

想在微博上找到左章的踪迹,同样是一件很有难度的事情。她的微博距上一次发布原创内容已有近两年之久,虽然后来也会偶尔快转一些音乐资讯,或者给自己追的选秀节目悄悄点个赞,但若想知道她的最新动态,还是得从别人的账号里发掘。

作为一个公众人物,左章在“经营自己”这方面是欠缺的。她过去一直不太在意网络形象,微博什么的“想起来了才随手发一条”。但随着社交网络在人们日常生活中所占的比重越来越大,她意识到,社交平台的确是了解一个人最好的窗口。她的父母也提醒她,应该多充实自己的公共形象,不然是对自己的观众不负责。

于是2021年,左章给自己列的新年计划之一,就是“每天花半个小时精心营造自己的人设”。但说起具体怎么营造,左章没了辙,“我想过自己写一些文字作为‘旅行岁月’的音乐会导赏,帮助观众们理解选曲的构思”。但音乐之外呢?好像硬拗出个人设也没什么意思。“可能这个目标马上就要变成一个倒下的Flag了吧”,她大笑道,“毕竟2021年已经过去这么多天了,我还什么都没开始啊!”

真正还没开始的,是左章的分享欲。让她偶尔写些东西和乐迷朋友对话没问题,但若要保持一个固定频率持续输出,的确有些困难。左章比较喜欢在家人朋友之间分享生活,这种方式更私人,更没有压力。她会把自己背着孩子练琴的视频发给朋友看,女儿坐在背袋里一脸茫然地看向镜头,她却只顾陶醉着演奏。她还开心地找出自己在舞蹈教室跳街舞的视频,献宝一样地指着自己。“看,后面这个穿白裤子的人是我!”

左章最开始接触舞蹈是为了发泄录专辑的压力,后来她竟然越练越专业,甚至拿到了伦巴的执教资格证。生了孩子之后,伦巴已经无法满足她了。她开始跳街舞,因为街舞既能运动,又能听歌。

流行与嘻哈是她的最爱,不过这件事她也没怎么和别人分享过。在一个周围人每天谈论拉赫玛尼诺夫或斯克里亚宾的专业环境里,说自己喜欢听rapper说唱简直是一种“自爆”。于是,左章把“听流行歌”划进了自己的guilty pleasure(负罪的享受)范畴,她不想让别人知道自己内心的疯狂和热血。可后来想想,“都这把年纪了,大家知道也没什么,反正和那些弹得又好、又会魔术、还当过健身教练、参加健美比赛的同行比起来,我已经算是最无聊的钢琴家了”。

回到对人设的讨论,“喜欢吃能算一个点吗?”其实左章一直想开一个美食类公众号或者博客。因为工作原因,她去过无数国家,却很少有机会出门打卡景点或在街头闲逛。不过她找到了最适合自己的方式,那就是每到一个地方,找到当地最有特色的餐厅吃一顿。这件事几乎被她和家人奉为“圣旨”,他们绝不错过以美食了解当地文化的机会。在如何品鉴红酒上,左章也有无数心得。红酒是她的另一个guilty pleasure,演出之外的日子,有红酒、有网络,她就可以开开心心地过一天。

反正和那些弹得又好、又会魔术、还当过健身教练、参加健美比赛的同行比起来,我已经算是最无聊的钢琴家了

——左章

街舞、说唱、美食、写作、音乐,哪一面才是更真实的左章?很难说得清。她的业余爱好其实都衍生自职业生涯中对表达和发泄的需求。因此,像其他所有钢琴家一样,左章踏上了一条注定被职业所约束的道路。这是她误打误撞选择的人生,也是她有觉悟、有义务好好走的一条路。她理解古典音乐的意义是什么,明白自己作为钢琴家的责任,也慢慢学会了倾听自己的心,放出自己的声音。音乐内外的她,都渐趋佳境。

说起印象最深刻的一次演出,左章选择了秘鲁。因为去趟南美太不容易了,弹完音乐会以后,左章克服了宅在酒店的欲望,拎着一瓶红酒,抓了一袋方便面,坐了八小时的火车,一个人去了马丘比丘。她花了八十美金,在山脚下随便找了一名导游,陪她爬上山丘,逛了一整天。

山下辽阔的大地像海浪一样翻滚,左章找到了自己想要的那种恣意放纵。她把这件事写进了文章里。