中药材三叶青栽培技术综述

2021-03-22樊丽

樊 丽

(国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心,广东 广州 510000)

三叶青(Tetrastigmatis hemsleyaniDiels et Gilg),又叫蛇附子、金线吊葫芦,为葡萄科崖爬藤属植物,全草均可入药,是我国特有的珍稀药用植物,具有清热解毒、活血祛风、清除体内自由基、双向提高人体免疫力的功效,有非常高的药用价值和经济价值[1];但三叶青对生长环境要求苛刻,不易人工种植,资源有限。本文旨在通过对目前国内三叶青栽培技术的相关文献进行综述,梳理三叶青人工栽培技术的发展脉络,以期对我国三叶青人工栽培技术的发展方向和专利保护提供参考。

1 三叶青人工栽培技术的专利申请情况

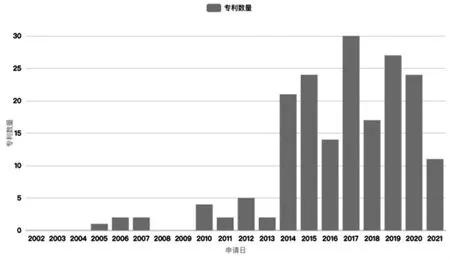

图1示出了三叶青人工栽培技术相关专利在2002-2021年间的申请数量,三叶青人工栽培技术专利申请在2014年之前数量较少,发展缓慢,从2014年开始专利申请数量激增,并基本保持稳定,而2021年专利申请数量较少则与部分申请文件尚未公开有关;总体来看,三叶青的人工栽培技术研究尚处于初期,仍具有广阔的研究开发前景。

图1 三叶青人工栽培技术相关专利申请量趋势(图源:incoPat)

另外,通过对申请人类型统计分析可知,大专院校和科研单位作为申请人的专利申请量占相关专利申请总量的45.7%,企业次之,占40.86%。由此可见,国内科研院所和相关企业仍为三叶青人工栽培技术的主要研发单位,也进一步从侧面说明了三叶青的人工栽培技术研究还处于起步阶段。

三叶青人工栽培专利技术排名前十位的申请人主要集中于浙江地区;申请量排名第一的申请人为上饶师范学院,其申请时间主要为2018年和2021年,技术方向主要为三叶青组培技术,涉及组培苗脱毒方法、试管苗离体保存方法、组培苗移栽驯化容器、接种工具的改进等;而申请量次之的杭州中垦生物科技有限公司的专利申请则集中于2017年,技术方向为三叶青人工栽培相关设备如营养钵、支架、大棚、灌溉设备、施肥装置等的改进;而浙江农林大学则在2015-2020年持续进行专利申请,主要涉及三叶青的人工快繁技术研究,包括扦插育苗、立体栽培、组培培养基的改良等。

2 三叶青人工栽培技术发展脉络

三叶青的药用价值高,含有多种活性物质,国内早期对三叶青的研究主要集中于对其药效的探索、生药学鉴定以及化学成分分析等方面,对其人工栽培技术研究甚少,文章从专利和非专利两个方面对三叶青人工栽培技术的发展脉络进行梳理。

2.1 专利技术发展

国内最早关于三叶青人工栽培技术的专利申请为2005年浙江省农业科学院徐刚等[2]人提出的一种金丝吊葫芦的人工快速繁殖方法,该方法采用金丝吊葫芦的藤条作为外植体进行组织培养,诱导组培苗生根,并利用组培苗作为母本再通过扦插方式大量繁殖金丝吊葫芦种苗,其充分利用植物组织培养、扦插快繁技术优势,在短期内快速大量繁殖金丝吊葫芦种苗,可实行规模化生产,为金丝吊葫芦的产品深度系列开发提供种苗基础。

2007年,浙江大学的姜维梅等[3]提出的一种三叶青的组培快速繁殖方法,选择完整的三叶青腋芽为培养材料,通过组培快繁技术培育三叶青种苗,在组培过程中进行脱毒处理,提高了三叶青的品质,并获得了较高的大田存活率;且该快繁方法使得三叶青的生产可以在人为控制条件下进行,同时提高了增殖速度,缩短生产周期,便于工厂化生产,解决了三叶青快速繁殖和稳定生根的重要技术环节,达到技术稳定、繁殖系数高的要求。在接下来的十几年间,浙江大学、浙江农林大学、杭州中泽生物科技有限公司、杭州木木生物科技有限公司、上饶师范学院等申请人均对三叶青组织培养快速繁殖的方法进行了优化,包括培养基配方的调整、外植体的选择、组培容器的改进等,其主要目的在于缩短种苗繁育周期,利于大面积生产和保护野生三叶青种质资源。

2010年,浙江省中医药研究院浦锦宝等[4]人提出了一种三叶青的人工栽培方法,利用三叶青是草质藤本,地上部分生物量较大,且节上生有多数不定根的特点,采用扦插法栽培三叶青,该方法操作简便,栽培后的三叶青成活率高,适应性强,成长周期短,产量高。近十年来,不同申请人对三叶青扦插繁殖的枝条选择、激素处理、基质选择、环境等条件进行优化调整,旨在提高扦插育苗的成活率、生根率、结块速度和结块率等。

2012年,丽水市莲都区绿谷三叶青珍稀植物研究所的吉庆勇等人[5]采用三叶青地下药用块茎繁殖法,利用三叶青地下药用部分,通过低温沙藏解除休眠和大棚催芽、大田移栽技术,具有繁殖快、成本低、成苗率高、腐烂率低等优点,突破了三叶青原有繁殖技术仅仅局限在地上部分藤扦插,易出现退化、品种特性不稳定,组织培养投资大、需专业人员等的技术缺陷问题。

2014年,福建农林大学潘大仁等人[6]提出了一种中药材三叶青的林下栽培方法,其选择乔木混交林地间栽培三叶青,充分利用林地空间资源,增加林地覆盖率,提高土地使用率和产量效益,通过在自然环境下栽培三叶青,增强三叶青的抗逆性,在较短时间内获得高品质、高产量的三叶青块根,实现降低栽培成本,提高经济效益的目的。在接下来的七年间,多名申请人对三叶青的仿野生林下栽培技术进行探索研究,包括选择不同的树林种植,优化林下种植条件,将林下栽培与扦插育苗、袋式栽培、基质、光温控制等结合,以达到提高三叶青块根产量、有效成分(黄酮)的含量等效果。

由于三叶青种子产量较少,且是多年生植物,有性繁殖慢,因此,关于三叶青有性繁殖的研究并不多。2015年,浙江医药高等专科学校的彭昕等人[7]利用三叶青的地下块茎及周围生境促进其种子萌发的特性,在基质中添加由三叶青母本地下块茎制成的促萌芽物质,进行催芽,提高了种子萌芽率,为三叶青杂交育种、品种选育、种苗繁育等方面的研究奠定基础;同年,广西壮族自治区药用植物园的韦荣昌[8]将温水浸种、恒温培养、光照和黑暗交替处理种子与浸种剂浸泡相结合,采用多种手段联合处理三叶青种子,有效打破种子休眠,提高发芽率。

2.2 非专利技术发展

2007年钟毓倩[9]最早提出了三叶青组织培养与快繁技术研究,其通过对三叶青不同部位的外植体进行诱导,并获得了最佳诱导外植体、最佳初代培养基和生根培养基,其试验结果表明6-BA在三叶青的继代培养中的作用可以忽略不计;之后的十几年间,也有不少学者致力于三叶青的组培研究,主要包括三叶青愈伤组织培养条件的优化,不同光温条件下三叶青组培苗的酶活性、有效成分含量的变化、高效快繁技术体系建立、规模化育苗等。

1999年,江云岫[10]提出可以剪取藤茎扦插繁殖三叶青,但其并未对扦插繁殖的具体细节进行深入研究;2011年,吉庆勇等人[11]采用扦插方法繁殖三叶青,其研究了生根剂、插穗年龄和基质对插穗生根的影响,结果表明,生根剂和插穗年龄对插穗生根的影响明显,基质对插生根的影响不明显,2年生老枝采用1000mg/L的IBA浸渍10s后扦插于黄土中生根效果最佳。另外,扦插繁殖具有材料来源广泛、操作简单的特点,因此,不同学者将扦插繁殖的方式应用于研究不同种源三叶青的特性、引种驯化栽培以及林下仿野生栽培中,达到种苗繁育的目的。

林下仿野生栽培,将中药材三叶青种植在近似于野生条件的林下,可利用林地天然的遮阴优势和环境条件,提高地块利用率和经济效益。程良绥[12]在2014年提出了一种三叶青林下栽培技术,其采用扦插育苗技术,将三叶青种苗定植在林下,种植三年后,三叶青进入成熟期;2014-2021年间,三叶青的林下栽培技术发展迅速,部分研究人员还对三叶青的果药套种、竹林套种等进行了研究,以探索最佳的林下种植模式,提高林业经济和生态效益。

而除了仿野生栽培,随着温室大棚技术的发展,通过设施栽培来精确控制栽培作物的生长环境条件,以实现人工集约化栽培也是目前作物栽培的发展方向之一。叶子飘等[13]2018年对设施栽培条件下三叶青叶片适宜光强进行研究,结论表明三叶青为典型的阴生植物,设施大棚中种植,其最适宜光强在400μmol/m2·s左右,其为三叶青的设施大棚种植提供了理论依据。但由于设施栽培对成本、人力以及环境控制要求较高,目前针对三叶青设施栽培的研究并不多,仍处于探索阶段。

3 结束语

目前三叶青的人工栽培技术研究主要致力于种苗繁育和大田栽培;种苗繁育的主要方式为扦插繁殖和组织培养,虽然组织培养繁殖的研究较早,但近年来,三叶青扦插繁殖的方法逐渐增多,已超过组织培养快繁,这是由于扦插繁殖对种苗培养的条件要求更低,操作更简便,普及性更强;另外,林下仿野生栽培和扦插繁殖等种苗繁育技术相结合,也是目前三叶青人工栽培较常用的方法,该栽培方式显著提高了土地资源利用率和经济效益;设施栽培虽有少量研究,但仍然处于探索阶段。

今后对于三叶青人工栽培技术的研究,可从扩大种苗生产、提高块根产量和品质,增加有效成分(如黄酮)含量等方面出发,对栽培地点、栽培材料、环境条件、栽培基质和栽培容器等影响三叶青生长的因素进行优化;另外,在人工扩大栽培时,应注意最大限度地保留其药性;另外,可以充分利用设施栽培能够精准控制环境条件,能够实现大规模人工集约化栽培的特点,加大对三叶青设施栽培的研究力度,并对研究成果及时进行专利保护,提升专利转化能力。