计划配额下的生育权交易制度效率研究

——基于福利的视角

2021-03-20杨华磊

杨华磊

(中南财经政法大学 公共管理学院,武汉430073)

一、问题提出

近年来,我国生育政策逐渐从严格的一孩政策到双独二孩政策再到单独二孩政策,直至十八届五中全会提出的全面二孩政策,是中国政府修复和解决当前人口结构问题所采取的审时度势的重要改革举措。当婴儿潮的“60后”逐渐步入退休年龄,出生低谷期的“90后”和“00后”陆续进入劳动力市场时期,老年人口急剧增加,适龄劳动人口数量出现锐减,性别比持续失衡。经过30 多年的计划生育政策和生育储蓄后,在“80后”还处在生育年龄阶段上实行全面二孩政策,正当其时,为未来中国储备高质量的人力资源和人口红利,承接下一轮经济高速增长奠定了基础,同时也是顺应民意,提升人民福祉的一项重要决议。

然而,2013年实施单独二孩政策以来,符合条件的1100万夫妇中,2015年仅有107万对夫妇申请生育二孩,出生人口数量并没有出现跳跃式的上升。2015年底全面二孩政策实施后,2016年出生人口短暂地回升到1786万人之后又呈现逐年下降趋势。据统计,2017年出生人口1723万人,出生率为12.43‰;2018年出生人口1523万人,出生率为10.94‰;2019年出生人口更是下降到1465万人,出生率为10.48‰①。可见,全面放开二孩也无法释放出政策需求的生育力量,导致增加未来劳动人口、解决未来社会的养老以及承接下一轮的经济增长等目标无法落实。因此,2020年十九届五中全会有关决定明确要求实施积极应对人口老龄化国家战略,制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策的包容性。这将意味着:其一,当前的全面二孩政策不是终点,生育管控政策会继续放松,可能是放开三孩,还可能是全面放松生育管控;其二,包容性意味着社会对生育是友好的,工作、生活以及其他社会行为等家庭的生育行为是友好的;其三,每个人都有均等的生育机会,但是真实的生育状态,我们又允许是多元性的。总之,包容性生育政策意味着未来生育政策将进一步放松,生育的环境将越来越友好,生育的机会将越来越平等,生育的状态也将越来越多样。

与此同时,依然严峻的人口总量形势,依然尖锐的人口与资源环境矛盾,依然突出的生态环境问题,对于还处在中等收入阶段的中国有可能面临生育失控和掉入马尔萨斯陷阱的风险,短期会造成生育对储蓄的挤占,长期可能造成生育对人口素质的挤占,甚至未来过多的人口还会对产业结构升级和技术进步造成负面的影响。如果释放的生育水平低于所需要的人口数量,则很可能会陷入自由生育,甚至鼓励生育的被动情景。总之,能否在全面放开二孩和继续放开之间找到第三条路,从而既能够保证全面二孩政策下生育力量得到释放,解决中国的人口结构问题,也能够保证不过多释放生育力量,解决中国的人口总量问题;既能够保证中国社会福利不受到损失,也能够保证中国的家庭福利不遭受过度损害,是中国目前生育政策上面临的难题。

基于目前的国情,为解决中国特有的人口结构和人口总量的双重突出问题,国内学者在计划生育和自由生育之间进行了不断的探索。比如李小平(1992)用生育行为为计划生育政策管控人口提供理论基础[1];李静(2001)从经济学外部性理论出发,提出解决生育指标转让的制度设计[2];李丽辉(2005)从中国人口规模大和质量低的情况出发,认为生育权交易可以减少人口控制的风险存量,更重要的是可以避免生育管控模式下的侵权行为[3];陈智崧(2005)、刘芳(2012)从计划生育政策执行成本高和存在诸多隐患出发,把生育看作一种可以转让的产权,这种产权在偏好收入和生育家庭之间转让可以改善民众和政府的福利[4~5];赵雪萍(2008)进一步阐释了生育权交易制度[6];钟瑞庆(2013)从公共品的角度提出,通过对生育权合理定价,建立计划生育指标交易市场来规避行政管控生育的弊端,进而提高人口管控的效率[7];王春业和聂佳龙(2015)认为,为缓解尊重民众生育自由和控制人口数量的矛盾,可以构建计划生育指标转赠制度[8];黄少安(2020)认为,现在中国人口总量过大,单纯放松生育管控会加大人口总量问题,通过生育指标买卖可以实现控制人口总量和解决人口结构问题的目标[9]。但是上述学者多数是基于人口总量过大的国情进行研究,背后的潜台词是中国人口生育水平还很高,并且提出生育权交易的初衷更多地是人口管控,而非释放生育力量或者其他。

穆光宗(2006)基于生育水平持续走低和老龄化严重的典型现实,呼吁要让生育权回归民众[10];李建新(2013)认为要取消和废除生育管控政策,尽快让家庭自由生育[11];乔晓春(2015)基于国际比较视角和中国当前人口结构问题突出的现状,认为中国可以取消生育管控[12]。但是上述让家庭自由生育的学者忽视了在低生育陷阱中由于生育正外部性的存在,家庭依然可能选择不生育,此时还需要求助于政府或计划生育政策。

杨华磊等(2016)提出计划配额下的生育权交易制度,考虑到家庭自由生育下家庭可能依然不生育的情景,跳开了生育权交易仅是控制人口和解决人口总量过大问题的思路,把生育权交易内涵扩大到不生育权交易,用来解决人口结构失衡和低生育环境下生不出的问题[13]。即在宏观层面(一级市场),国家制定总的生育指标规划,约定每个正常家庭拥有生育两个子女的权利或者未来生育水平低下每个家庭拥有生育或者抚养两个子女的义务,把总量生育指标分配下去。在微观层面(即二级市场),发展一定的交易平台,每个微观家庭通过交易平台,来实现生育权(或者不生育权)在不同家庭、不同时点以及不同区域之间流动。通过交易,最终生育行为在有生育意愿、有抚养能力的家庭中进行。这种生育权和不生育权交易制度,不仅避免了全面放开二孩或者三孩之后生育力量过少或者过多引致的传统计划生育政策的被动和刚性的缺点,以及家庭自由生育无法实现的问题,更重要的是,能在微观层面上改善每个家庭福利,在宏观层面上实现国家总的人口控制、人口结构优化以及人口素质提高的目标,进而增进社会福利。总之,实现宏观上控制、微观上搞活,实现有限制的生育权,发挥计划和市场两个机制的优点,即充分发挥在一级市场上计划的优点,在二级市场上市场的优点,使得中国的生育既不是计划,也不是市场;既是计划,也是市场。此种制度不仅在中国当前阶段适合,在未来生育水平过低的情景下,通过规定每个家庭有生育两个子女的义务,而不是权利,如果不想生育,需要向其他民众购买不生育指标承担社会抚养义务,出售一方承担生育义务,即通过准不生育权指标的交易制度,同样有其存在和应用的价值。生育权交易机制背后的理论基础是生育行为的外部性[14]。在生育水平较高的情景下,李小平(2000)[15]、李建民(2002)[16]、李通屏和周美林(2008)[17]、黄少安(2017)[18]均认为生育行为是公地悲剧,即具有负外部性,过度生育会掉入马尔萨斯陷阱;在生育水平较低的阶段,杨华磊等(2019)认为生育行为是正外部性,在生育成本由家庭承担且逐年上升的情景下,社会养老的开展使得家庭的生育收益低于家庭的生育成本和社会生育收益,过少生育会掉入低生育陷阱[19]。

综上所述,相对于其他生育政策,如当前执行的全面二孩政策,计划配额下的生育权交易制度市场效率如何呢?相对于呼吁比较高的家庭自由生育政策以及中国历史上执行的强制性生育政策[20],计划配额下的生育权交易制度真的既能保证社会福利不降低,同时又能改善家庭福利,实现更广泛意义上的帕累托改进吗?基于此,本文将构建模型,并在一定的假设条件下尝试回答上述疑问。

二、模型设定

基于家庭效用(福利)的最大化,假设当前社会中存在三类家庭,最优的生育决策或是一个子女的家庭或是两个子女的家庭或是三个子女的家庭,基于效用最大化,假定家庭中不存在最优的生育决策是四个子女的家庭或者零个子女的家庭。同时我们也假定,从社会福利最大化上看,平均每个家庭生育两个子女是保持人口正常更替和演进,协调社会、经济以及生态环境可持续发展的最优生育水平。我们还继续假定,未来伴随社会养老、储蓄养老以及子女不养老等观念的形成,社会生育水平将进一步下降,不断低于更替水平,一个子女的家庭将占据社会的主流,其家庭数将多于三个子女的家庭数,甚至多于两个子女的家庭数,当然这在现实中也是成立的。上述这三类家庭都具有相同的效用函数,每个家庭福利包括两项:一个是子女消费带来的效用,一个是物质性消费带来的效用,家庭的总效用是这两项之和,家庭的总福利函数是这三类家庭的效用函数之和。与此同时社会福利也包括两项:一个是所有子女消费带来的效用,一个是所有物质性消费带来的效用。

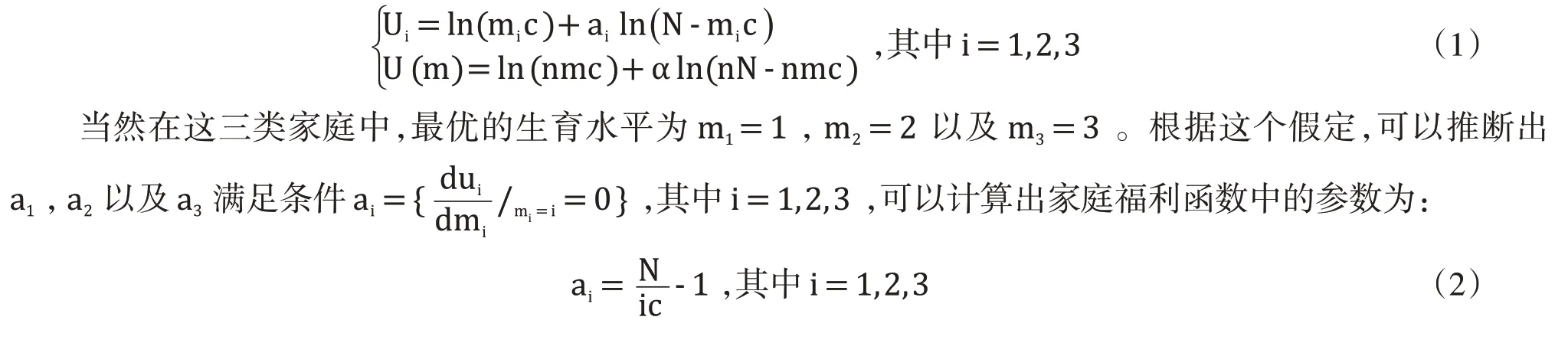

无论是家庭福利,还是社会福利,参照杨华磊等(2019)对数效用函数的设定,同时约定决策主体追求效用最大化[19]。每个家庭拥有相同的生育资源N,抚养一个子女所花费的成本是c,同时假定家庭最高的生育数量为三个。上述三类家庭中每一类家庭平均生育水平分别记为m1,m2以及m3,社会的生育水平记为m;这三类家庭中每一类的家庭户数分别记为n1,n2以及n3,其中社会总户数n1+n2+n3=n。如果对抚养子女带来的效用赋予1的权重,我们就设定每类家庭对物质性消费赋予的权重分别是a1,a2以及a3,社会福利函数中对物质性消费的权重就为α 。其中根据每类家庭的最优生育水平,家庭最优生育水平越高,说明此类家庭越看重子女消费;最优生育水平越低,说明这些家庭越看重非子女消费的物质性消费,则有a1>a2>a3,最终每类家庭中每个家庭的福利函数和社会福利函数为:

通过上述对参数的计算,我们计算出每类家庭的福利函数。又因为家庭的总福利函数等于三类家庭福利函数之和,每类家庭的福利函数等于每个家庭的福利函数乘以每类家庭的户数,把参数a1,a2以及a3代入每类中每个家庭的福利函数,把每类家庭的户数n1,n2以及n3代入福利函数,则得出最终家庭的总福利函数为:

需要说明的是,社会福利函数在m =2 的时候取最大值,同时在[0,2]区间内U(m) 关于m 是单调递增的,所以生育水平越高,社会福利就会越高,并且在社会生育水平为2的时候是最高的。此时在评估生育权交易制度相对其他生育制度时,当论及社会福利,实质是社会的生育水平。

三、效率评估

生育权交易制度的效率,是指在中国当前和未来,相对其他生育政策情景,计划配额下生育权交易制度是否可以落实国家宏观上的生育目标,提高社会福利,是否可以遵守民众的自由生育意愿,改善微观上的家庭福利水平。换句话说,通过在中国开展生育权交易,进行有限制的生育权交易,相对其他生育政策,计划配额下的生育权交易制度是否真的可以改善家庭福利,实现社会福利的帕累托改进,成为未来最优的生育制度呢?

除计划配额下的生育权交易制度外,本文还给出三种生育政策情景,进而为评估生育权交易制度的效率提供参考。这四种生育政策情景如下:其一,家庭自由生育政策,在无任何政策管控生育下的家庭自由生育,即完全的自由生育,这种情景存在于以前的西欧各国;其二,当前的全面二孩政策,国家在政策上允许每个家庭生育两个子女,且生育权不能进行交易,少生是允许的,但是超生是不允许的,这是中国当前所采取的生育政策;其三,国家强制每个家庭生育两个子女政策,多生和少生都是不允许的,同时不能进行生育权的转让和交易,当然这种生育是完全靠政府的计划生育,这种生育政策类似历史上中国严格的一孩政策;其四,计划配额下的生育权交易制度政策,国家规定每个家庭有生育两个子女的义务,生育指标不能放弃,只能转让,即如果你不进行生育,可以转让一个生育指标,如果你想超生,你可以承接一个转让的生育指标,这种糅合计划和自由生育的生育权交易制度在当今世界上还不存在。

当然在进行效率评估之前,需要陈述几个假设。国家的政策是刚性的,民众只有接受,无法抗拒。生育权的市场效率评估是基于生育水平很低,低于人口更替和人口可持续发展所要求的政策生育水平。同时需要说明的是,国家福利最大化下的生育水平是每个家庭平均可以生育两个子女,而每个家庭平均生育两个子女使得实际生育水平保持在更替水平左右,这是解决人口总量的矛盾和人口结构的矛盾的最优的生育决策,是从社会、经济以及生态环境等综合角度上看最优的社会生育水平,当然也是人口可持续发展,人口正常更替的生育水平。而微观家庭的最优生育水平是基于其效用函数最大化下的生育水平,即家庭福利的最大化。即国家的目标是实现每个家庭生育两个子女,使得社会福利最大化;家庭的目标是选择合适的生育水平,使得家庭福利最大化。

(一)家庭自由生育政策的情景

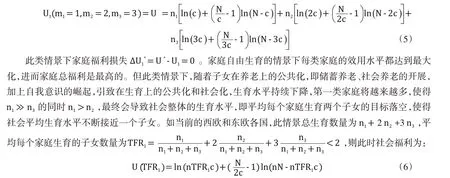

家庭自由生育,就是上述每类家庭在现实中选择的生育水平都是使得自身家庭效用最大化下的生育水平。如第一类家庭相对子女消费,更看重物质性消费,所以最优的生育水平是一个子女;第二类家庭最优选择的生育水平是两个子女;第三类家庭相对物质性消费,更看重子女消费,所以选择多生,最优的生育水平是三个子女。综合上述分析,三类情景下每类家庭选择的生育水平都是从自身家庭福利上来看最优,即m1=1,m2=2 以及m3=3 。同时把m1=1,m2=2 以及m3=3 下的福利水平记为最优的家庭总福利水平U*。自由生育情景下的总家庭福利表征为三类家庭的效用函数之和,记为U1(m1=1,m2=2 ,m3=3) ,把每类家庭户数、每类家庭的效用函数以及每类家庭生育水平代入,则家庭自由生育下的家庭总福利为:

如果我们把每个家庭平均生育两个子女数量时的社会福利看作最优的社会福利U(TFR1)*,则此情景下的社会福利损失为:

可以看出,家庭自由生育下的家庭福利是最高的,但是社会福利会存在损失,并且生育水平TFR1越低,社会的福利损失就越大。

(二)全面二孩政策的情景

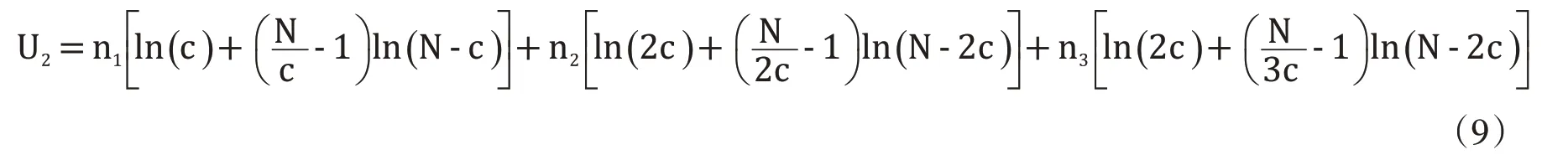

全面二孩政策是当前中国所采取的人口政策,允许每个家庭生育两个子女,可以自由地选择少生,但是不能超生,此情景下不进行生育权交易,当然此政策是某种程度上的有限制的自由生育。整体家庭的福利水平同样由三类家庭构成,将三类家庭的效用函数之和加总,即:

把每一类家庭的效用函数以及户数带入家庭总福利函数,同时此情景下,第一类家庭中每个家庭生育一个子女,第二类家庭每个家庭生育两个子女,由于避免超生现象,第三类家庭生育的子女数量仍是两个,最终把每类家庭中生育水平m1=1,m2=2 以及m3=2 代入家庭福利函数,通过整理得:

据此,我们可以发现,第一类家庭在政策允许的条件下,通过自由选择生育,实现自身家庭福利的最大化;第二类家庭生育水平刚好达到效用水平最大化下的生育水平;但是第三类家庭,最优的生育水平是三个,由于政策的刚性,使其只能生育两个,所以家庭福利会有所损失,进而家庭总福利遭受损失。那相对最优的生育组合m1=1 ,m2=2 以及m3=3 ,实际的生育会造成多少家庭福利损失呢?同时把m1=1 ,m2=2 以及m3=3 下的福利水平记为最优的家庭福利水平U*,实际福利水平与此值的差记为福利的损失,则家庭福利损失为:

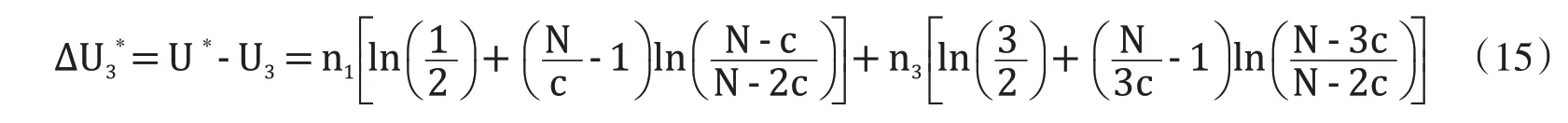

同样如果我们将每个家庭平均生育两个子女数量时的社会福利看作最优的社会福利,则此情景下的社会福利损失为:

全面二孩政策相比家庭自由生育政策,其社会福利水平是较低的,这源于全面二孩政策下的生育水平低于家庭自由生育的生育水平;当然在家庭福利上,全面二孩政策同样低于家庭自由生育政策,这源于全面二孩政策会抑制第三类家庭的生育,降低其家庭福利水平。所以从家庭福利和社会福利上看,都不如家庭自由生育。

(三)国家强制每个家庭生育两个子女政策的情景

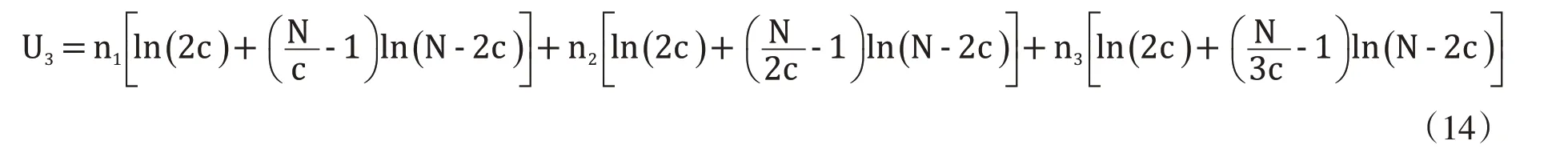

强制每个家庭生育两个子女是完全计划下的生育,此政策情景下,每个家庭必须生育两个子女是义不容辞的国家义务。其家庭福利同样包括三类家庭效用函数,把每类家庭的效用函数和家庭户数代入家庭总福利函数,则有:

由于国家强制每个家庭必须生育两个子女,且生育不能转让,则实际每类家庭的生育水平如下:第一类家庭最优的生育水平是一个,但实际上生育了两个子女,多生了;第二类家庭的最优生育生育水平是两个,实际的生育水平也是两个,刚好;第三类家庭的最优生育数量是三个,而实际的生育数量是两个,少生了。最终实际生育组合m1=2 ,m2=2 以及m3=2 带入家庭总福利函数,则有:

在国家强制每个家庭生育两个子女的政策情景下,除第二类的生育数量是家庭效用最大化下的生育水平之外,其他类家庭实际的生育水平都不是家庭效用最大化下最优生育水平。第一类的家庭多生育,进而降低了家庭福利;第三类家庭少生育,也降低了家庭福利。同样我们把每一类家庭的生育组合m1=1 ,m2=2 以及m3=3 下的家庭福利记为最优的家庭福利水平U*。此类情景下家庭福利损失为:

需要说明的是,国家强制每个家庭生育两个子女,虽然能够刚好达到国家的生育目标,进而落实生育目标,但是这种生育政策造成的结果是家庭福利发生较大的损失。使得第一类家庭多生,由于其更看重物质性消费,故福利水平发生降低。第三类家庭少生,由于其更看重子女的消费,故其福利也发生了损失。唯有第二类家庭最优生育水平刚好是政策要求的生育水平。此情景下的总生育数量为2n1+2 n2+2 n3,平均每个家庭生育的子女数量为TFR3=2 ,则此时的社会福利为:

通过上式可以看出,强制生育下的社会福利就是最优的社会福利,其社会福利损失为∆U(TFR3)*=0 。虽然强制每个家庭生育两个子女政策情景下的社会福利最高,但其家庭福利也是最低,从这种意义上看,社会福利的提高完全对家庭福利产生挤占,这种政策过于刚性和极端,民众难以接受。

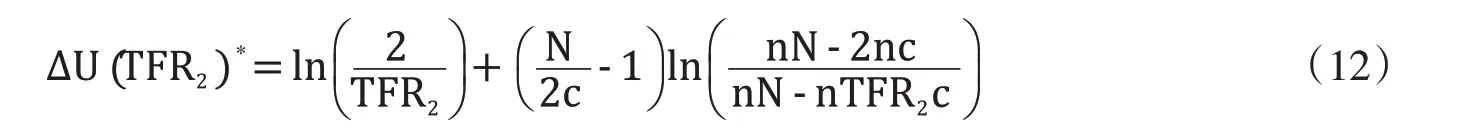

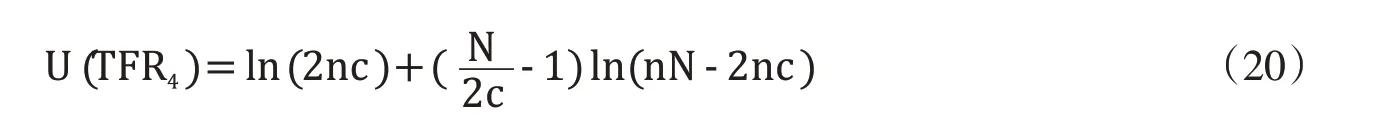

(四)计划配额下生育权交易制度政策的情景

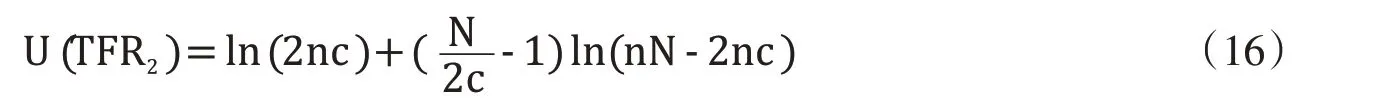

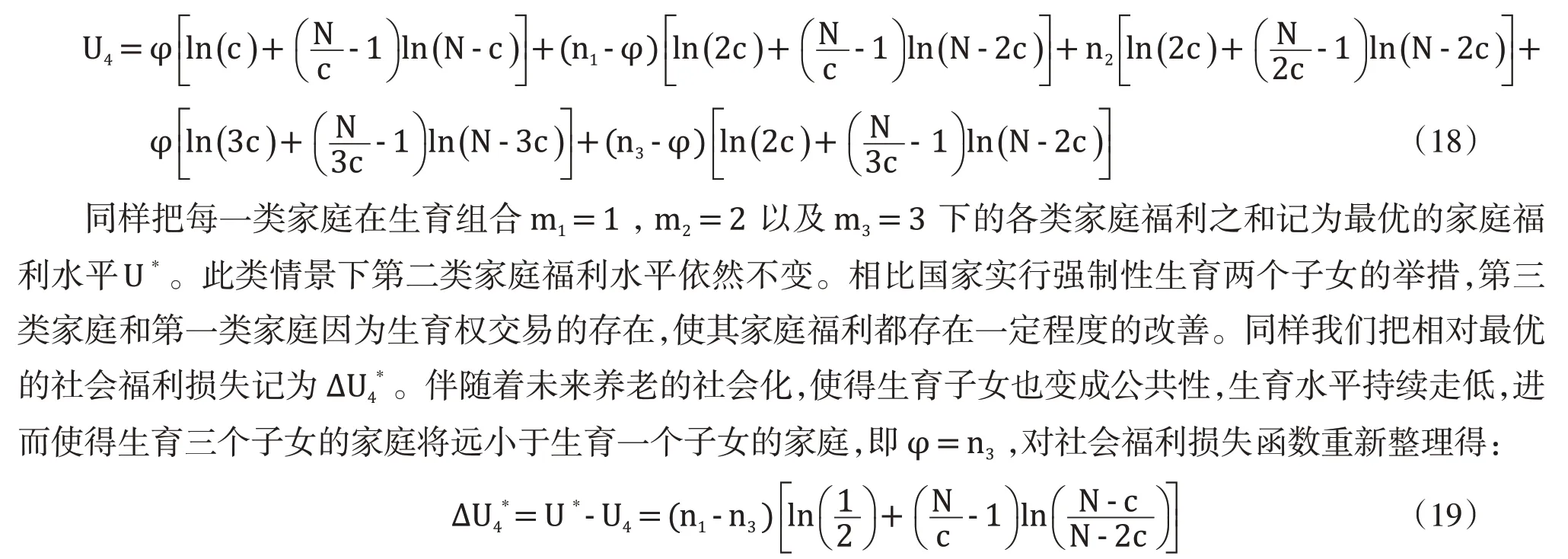

计划配额下的生育权交易制度,就是国家规定每个家庭有生育两个子女的义务,同时强制性每个家庭必须生育一个子女,但如果不想生育第二个子女,给你一定自由生育的权利,此时你不能放弃生育权,你必须在市场上找到生育的下家,转让此生育权。第一类家庭中不想生育第二个子女的可以转让一个生育指标,给那些想超生的家庭进行生育,但是每个超生家庭最多只能超生一个子女,这是由模型假设条件使然:不存在丁克家庭和超过三个子女的家庭。计划配额的生育权交易制度下家庭总福利函数还是包括三项,把每类家庭福利函数和户数带入其中,则有:此情景下第二类家庭的效用保持不变,第一类家庭最优的生育数量为一个,部分家庭可以把多余的生育指标转让给第三类部分家庭,通过转让或者交易,第三类部分家庭的生育水平提高,进而其效用水平得到提高;同时第一类部分家庭因为生育水平降低,效用水平也得到提高。那么第一类家庭有多少可以转让,第三类家庭有多少可以接收生育权呢?这取决于φ= min{n1,n3},则此类情景下的家庭总福利为:

通过上式可以看出,计划配额下的生育权交易制度,的确使得未来的生育水平刚好是政策所需要的最优生育水平,是社会福利最大化下的生育水平,其社会福利损失为∆U(TFR4)*=0 。同时相对强制生育制度,其家庭福利损失相对较小;相对家庭自由生育的政策和全面二孩政策,其社会福利又是最高的。

四、结语

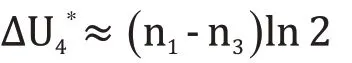

从社会福利上来看,计划配额下的生育权交易制度的社会福利水平与国家强制每个家庭生育两个子女政策的社会福利水平相同且是最高的,全面二孩政策的社会福利水平是最低的,家庭自由生育政策的社会福利水平处在中间,并且家庭自由生育和国家全面二孩政策使得未来平均每个家庭生育的子女数量都低于社会最优的水平。从家庭福利上来看,家庭自由生育政策的福利水平最高,国家强制每个家庭生育两个子女政策的福利水平最低,全面二孩政策和计划配额下生育权交易制度政策的福利水平处在中间,如果每个家庭的生育资源为N ,且最多可以抚育三个子女,此时∆U2*=n3(l n 3-ln 2 )以及∆U4*=( n1-n3)ln 2,又由于n1≫n3,所以∆U4*>∆U2*,而全面二孩政策的家庭福利水平又高于计划配额下生育权交易制度政策的家庭福利水平。通过上述分析发现,在生育选择上,社会福利最大化目标和家庭福利最大化存在冲突,即家庭最优的生育决策并非是国家最优的生育决策。

如果宏观上每个家庭平均能够生育两个子女,使人口维持在更替水平左右,最终实现社会福利的最大化,我们最不能选择的就是全面二孩政策;如果要实现家庭福利的最大化,此时最不能选择的是完全计划下强制每个家庭生育两个子女的政策,剔除两个最低的,还剩家庭自由生育和计划配额下生育权交易制度政策。前者的家庭福利水平最高,后者的社会福利水平最高。伴随社会养老、储蓄养老和子女不养老观念的形成,以及活出自我意识的发展,生育水平将不断下降,生育一个子女的家庭占据社会主流,虽然家庭自由生育会最大化提高家庭福利,但是会越来越背离国家宏观生育目标,使得未来人口越来越少,社会发展不可持续,社会福利遭受巨大损失,因此不能选择家庭自由生育的政策。但是如果国家强制实施每个家庭生育两个子女,家庭福利水平将是最低的,这就要求我们必须在保证未来生育水平不能过于低下,又不能过多牺牲家庭福利的基础上有限制地自由生育,而计划配额下的生育权交易制度正是这样一个制度设计,其既可以保证宏观上国家生育目标的实现,同时又不过分牺牲微观上的家庭福利。

因此,未来若能实行计划配额下的生育权交易制度,无论是从家庭福利上还是社会福利上来看都是有效的。计划配额下的生育权交易制度,可以作为中国破解当前人口总量和人口结构双重矛盾的制度工具,解决生育政策带来的社会福利损失等问题。

注 释:

① 数据来源于2020年《中国统计年鉴》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm。