高质量发展背景下人民币国际化的新路径

2021-03-20付波航

付波航

(湖北经济学院,武汉430205)

一、引言与文献综述

当前,世界经济下行、国际政治形势不明朗,中美贸易摩擦等为中国继续深化改革开放和多元可持续发展蒙上了一层阴影,大国竞争,归根结底是金融的竞争。作为世界第二大经济体和国际贸易进出口第一的大国,人民币在国际金融体系的地位与其国际地位并不相称,人民币的国际化有利于国际金融体系的稳健和货币体系的多元化改革与发展。此外,经济的高质量发展和深化改革开放需要货币国际化作为支撑,人民币国际化是我国走向世界经济政治舞台深处的必然要求。高质量发展意味着经济稳定增长、人民币币值风险降低,有助于提升人民币的国际信心;人民币国际化则可推进我国技术经济和经济转型升级,符合高质量发展的内在要求,二者相互支撑、融合共生。因此,新时代中国高质量发展背景下,继续研究人民币国际化具有理论和实践意义。

近年来,国内外学者对人民币国际化的研究主要围绕三个方面:(1)人民币国际化的进展和可行性。学者们从货币三大职能出发,对人民币国际化现状和前景进行测评[1~2],认为人民币国际化是大势所趋,对国际货币体系和世界经济将产生积极影响[3];人民币国际化取得了显著进展,货币职能已经从单纯的贸易结算货币向金融计价、投资和国际储备货币拓展与推进,东亚地区的人民币集团和中亚地区的锚参照已经形成[4~6],随着“一带一路”的推进,人民币成为国际货币是可行的。当然也有学者认为短期内人民币与国际货币的标准还有差距,人民币国际化进程将是缓慢的[7~9]。(2)人民币国际化的影响因素和条件。学者们对货币国际化的影响因素进行了卓有成效的实证和理论研究,认为经济实力、贸易规模、币值和政治稳定、金融市场发达、资本账户开放是货币国际化的关键决定因素和必备条件[10~15],人民币国际化的条件已经具备[16],但中国金融市场发展滞后、资本账户不可自由兑换、贸易低附加值、汇率利率非市场化和主流货币使用惯性等是人民币进一步国际化的制约因素[17~19]。部分学者对影响一国国际储备地位、跨境贸易和国际化水平进行计量和实证分析[20~21],以及对资本账户开放与人民币国际化关系进行研究[22]。(3)人民币国际化的发展路径。鉴于人民币与其他主要货币在国际化进程中的情况不同,有学者认为应借鉴主要货币国际化经验教训,解决人民币国际化进程中的主要障碍或问题,走符合自己的国际化道路[23],优先在“一带一路”沿线国家使用人民币进行大宗商品计价和大型项目贷款,并因地施策[24]。一些学者认为推动人民币国际化应采取“跨境贸易投资+离岸市场”的方式[25],另一些学者则提出从货币金融合作入手[26],还有部分学者从中资银行国际化、人民币的回流制度建设等微观层面提出人民币国际化路径[27]。从职能角度,人民币需依据“结算货币-计价单位-价值储备”的顺序以逐步提升国际地位和价值[28]。

上述研究主要偏于宏观层面的可行性、前景分析,或是微观层面的影响因素和实证计量分析,缺乏综合性、系统性的思考。本文的贡献在于:一是系统梳理了人民币国际化的研究文献;二是结合高质量发展分析了人民币国际化的动态内涵,全面总结了人民币国际化的最新现状;三是结合我国高质量发展的诉求和国外货币国际化的历史经验,总结分析出“三个契机——三条道路同步走”的人民币国际化发展路径。

二、人民币国际化与我国高质量发展

(一)高质量发展与人民币国际化的作用机制

党的十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。继续深化改革开放,人民币国际化就成为我国经济高质量开放发展的重要桥梁,它既是高质量开放发展的效果体现,也是新时代中国高质量发展重要的金融支撑。人民币国际化对于支持高质量发展非常重要,笔者认为,人民币国际化与高质量发展有三方面的相互作用机制:

机制一:人民币国际化有利于深化我国与外部经济的联系和交流,在引进先进技术和管理经验的同时,助推中国技术和产能走出去,从而提升我国科技水平,优化我国产业结构,提升大国实力。

机制二:人民币国际化有助于转变传统粗放型的经济增长模式和国际贸易产业链附加值低的路径依赖,通过技术和质量来重塑世界经贸结构,加强人民币在国际经济贸易中的定价权和话语权,进一步推进人民币国际化和我国高质量发展。

机制三:人民币国际化有助于消除高外汇储备投资的风险和全球金融风险对国内金融的冲击,有利于推进国际货币体系的多元化和世界经济政治的稳定性,这也是我国经济高质量和稳健发展的重要保障。

(二)高质量发展下人民币国际化的动态内涵

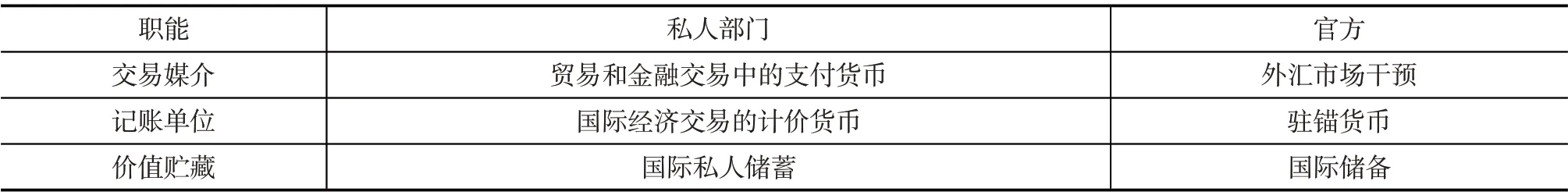

衡量国际货币常有3个指标或职能维度:价值尺度、流通支付和贮藏手段,即作为交易、结算和储备货币(见表1)。2016年人民币被国际货币基金组织纳入特别提款权(SDR)的货币篮子,然而人民币在交易、外汇储备上的使用程度还不够深入,人民币的出入渠道单一、机制不通畅,加之中国自身的资本管制还未完全放开,人民币还不能自由兑换。伴随着我国资本和金融项目不断开放①,中国经济的高质量发展,人民币的国际化程度也将不断提升。因此,人民币国际化应是指不断扩大人民币在本国境外的贸易和金融交易的流通,以期最终实现国际储备货币地位的一种动态过程。

表1 国际货币的职能

(三)继续推进人民币国际化的必要性及意义

1. 我国经济地位的现实考量

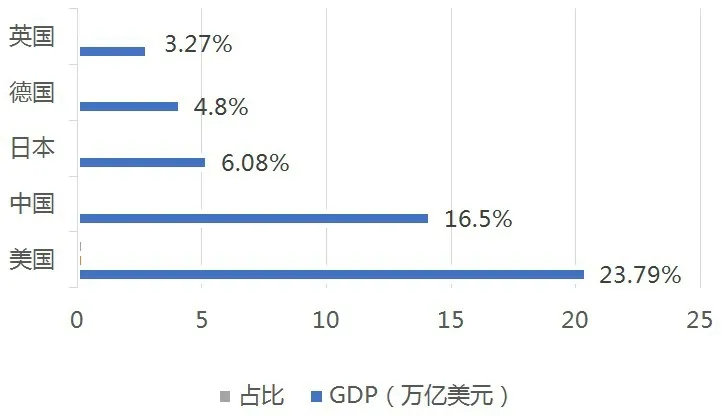

一国货币在世界经济中的地位本质上取决于一国的经济实力。图1给出主要国际货币GDP在全球的占比,从经济总量看,我国已成为继美国之后的世界第二大经济体,但人民币与美元的国际金融地位却相差悬殊,美元是国际化货币,是国际大宗商品的定价货币和全球储备资产,可在全世界自由流通,而人民币目前仅能在东南亚国家和“一带一路”国家小范围小规模流通。

图1 主要国际货币国家的GDP及占比

从外部经济规模看,从图2可以看到,中国加入世贸组织后持续的经常账户和资本账户的双顺差使得中国成为世界第一大外汇储备国,根据国家统计局数据,截至2020年末,我国外汇储备达32165亿美元。新时代国际资本对人民币的信心不断增强,中国的发展吸引了国际资本的流入。人民币的稳步升值态势也为其提升国际信心和竞争力打下了基础。

图2 2002-2018年我国国际收支与汇率

2. 应对国际环境变化的需要

图2显示,2015-2018年我国国际贸易差额有所回落,抛开世界经济环境和中美贸易摩擦的因素,我国劳动力竞争优势不再(这一角色正被越南等国家替代)、我国的资本开放程度还不够(这从FDI与贸易差额规模对比可以看出)、产业链分工和附加值偏低。新时代高质量发展背景下,这种“双顺差”将难以为继,需要我们改变传统粗放型出口模式,避免过度外部依赖。为降低资产风险和继续深化改革开放,需要资本不断走出国门、人民币走向世界,以维护国内经济稳定可持续增长。人民币国际化将加速汇率市场机制的形成,这对传统的低效出口企业是一种淘汰,鼓励出口企业技术创新提升附加值有助于经济发展方式向消费主导、技术进步转型。此外,人民币国际化有助于企业降低交易成本和“走出去”。

3. 世界多元有序发展的需要

次贷危机以来,美元系统性弊端进一步显现,国际货币体系改革成为共识,新兴市场货币要求发挥更大的作用。全球贸易结算中,通过人民币直接结算的占18%,中国正加快构建覆盖全球的人民币清算网络,人民币跨境支付系统(CIPS)逐渐发挥主渠道作用,保障人民币安全、高效、便捷使用。一个健康的全球金融体系下,人民币理应站出来与美元共同分担国际货币的作用。此外,人民币国际化还有助于提升国内金融效率,优化外汇储备结构,降低资产风险。

三、人民币国际化的现状

(一)人民币国际化进展总貌

如果从2009 年跨境贸易人民币计价结算试点开始算起,人民币国际化已经走过了11年的历程②。2014年,中国倡导建立的亚洲基础设施投资银行以及丝路基金,推动人民币使用和计价结算,带动了人民币在亚太地区的使用和流通;2015年,人民币汇率体制开始第三次改革③,优化调整汇率中间价报价机制,做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,形成机制更加市场化;2016年,人民币成为全球第五大支付货币,成为与美元、欧元、英镑和日元并列的第五种SDR篮子货币,SDR权重10.92%,排名第三,仅次于美元和欧元;2019年,中国人民银行强调加强央行间货币合作、完善离岸人民币流动性市场等人民币国际化,促进贸易投资便利化,为我国经济金融深化改革和开放创造了重要条件,有利于我国的高质量发展。

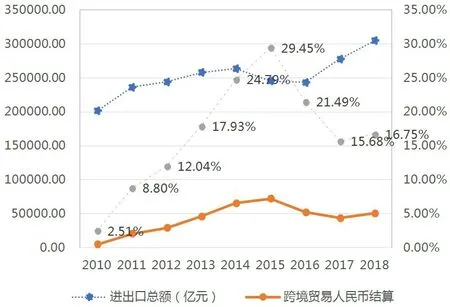

图3显示人民币国际化指数不断提升(除2017年),人民币在贸易计价结算、金融计价交易、国际储备等领域的地位不断巩固。单以北京为例,其跨境人民币结算规模从试点之初的1147 亿元增加到2.2 万亿元;“一带一路”沿线国家由最初的700多亿元增大6倍多,2018年达近5000亿元。截至2019年底与“一带一路”沿线国家采用人民币跨境收付金额高达2.73万亿元,中国与马来西亚、新加坡、泰国等国家已实现国家间货币的直接交易。除了支付结算,资本项下人民币交易也作出了巨大贡献,2018 年人民币直接投资规模为2.66万亿元,同比增长62.8%,较2011年增长23倍。

图3 人民币国际化指数④

图2~4相似的趋势表明,随着中国国际收支规模不断增长,人民币国际化水平和流通程度也不断提高,2010-2015年,人民币国际化水平直线上升,2015年达到最高点,虽然2017年有所回落,但2018年人民币国际化指数和跨境贸易结算程度都有所企稳回升,在这一趋势下深入推进人民币国际化大有可为。目前,人民币占全球外汇储备达1.89%,超过英国和日本,升至第三位,全球已有60多个国家将人民币作为外汇储备资产。人民币的国际使用范围扩大,既便利了双边贸易活动和投资活动,也有利于维护区域金融稳定。

图4 我国进出口与人民币跨境贸易结算

(二)人民币国际化使用情况与不足

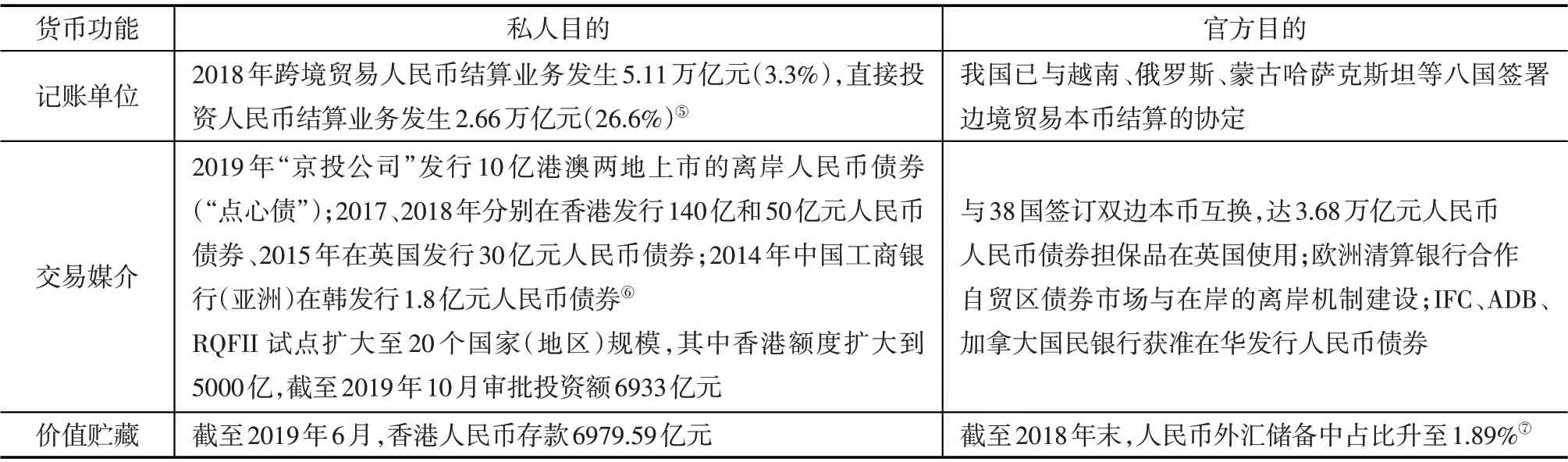

表2显示,人民币走出国境所扮演的国际货币职能正不断加强。一是双边贸易人民币结算。2011年央行将人民币境外贸易结算试点扩展到全国,并与八个临近国家签署跨境贸易人民币结算协定,人民币正在周边国家如越南、老挝、缅甸等东亚国家以及俄罗斯等国贸易中流通结算。据德意志银行对离岸人民币市场的观察,2019年Q1人民币跨境贸易结算金额为1.655万亿元,占中国全球贸易结算总额的比例达到27%,占跨境人民币结算总额的85%;人民币直接投资(外商直接投资和对外直接投资)结算2880亿元,同比大幅攀升49%,在跨境人民币结算总额中的份额跃升至15%。二是央行货币互换。双边货币互换协议(BLCS),其本质就是为对方提供短期流动性支持。截至2019年底,央行已与38个国家签订了3.68万亿元的货币互换协议。双边货币互换加强了地区间合作,降低了双方交易成本,促进了双方贸易规模。更为重要的是,这一安排提高了人民币跨境流通程度和范围,扩大了人民币在该国的国际影响力,为人民币代替美元或欧元提供了可能。三是离岸市场的人民币资产安排。截至2019年6月,在香港的人民币存款为0.7万亿元,RQFII在香港试点额度扩大至5000亿元,为境外人民币回流国内投资提供了很好的通道。

表2 人民币国际化使用现状

但同时需要看到的是,人民币跨境贸易结算范围还不够广、交易规模不够大。(1)SWIFT最新发布的《人民币追踪》报告显示,2019 年10 月,在全球支付货币排名中,人民币为国际支付第六大活跃货币,仅占比1.65%;(2)人民币债券市场发行范围仅限于英国、香港等少数境外国家或地区,债券利率定价机制参照国内市场利率或固定利率,而非国际市场化;(3)双边货币互换协议仅限于双边的资产交换,难以在多边贸易中运用,更难成为国际市场各国自由使用的货币;(4)根据国际货币基金组织(IMF)数据显示,截至2018年全球前八大国际储备货币中,美元占比为61.69%,欧元占比为20.69%,第三和第四分别是日元的5.2%和英镑的4.43%,而人民币作为国际储备货币的比例仅为1.89%,与美元和欧元的国际储备货币地位差距悬殊。

四、人民币国际化的新路径

通常,学者们认为人民币国际化的第一步是成为国际交易货币,第二步是投融资标的,第三步即终极目标是成为国际主要储备货币。笔者认为,从人民币目前的使用现状和主要货币国际化经验来看,人民币国际化并无捷径可循,不能一蹴而就,三步依序而行也没有天然的内在逻辑,按中国自身高质量发展需求和面临的国际化形势,应找寻一条有中国特色社会主义的货币国际化路径,即应实施“三个契机——三条道路同步走”的综合性国际化道路。

(一)以“一带一路”为契机,推进人民币在沿线国家(地区)的区域化

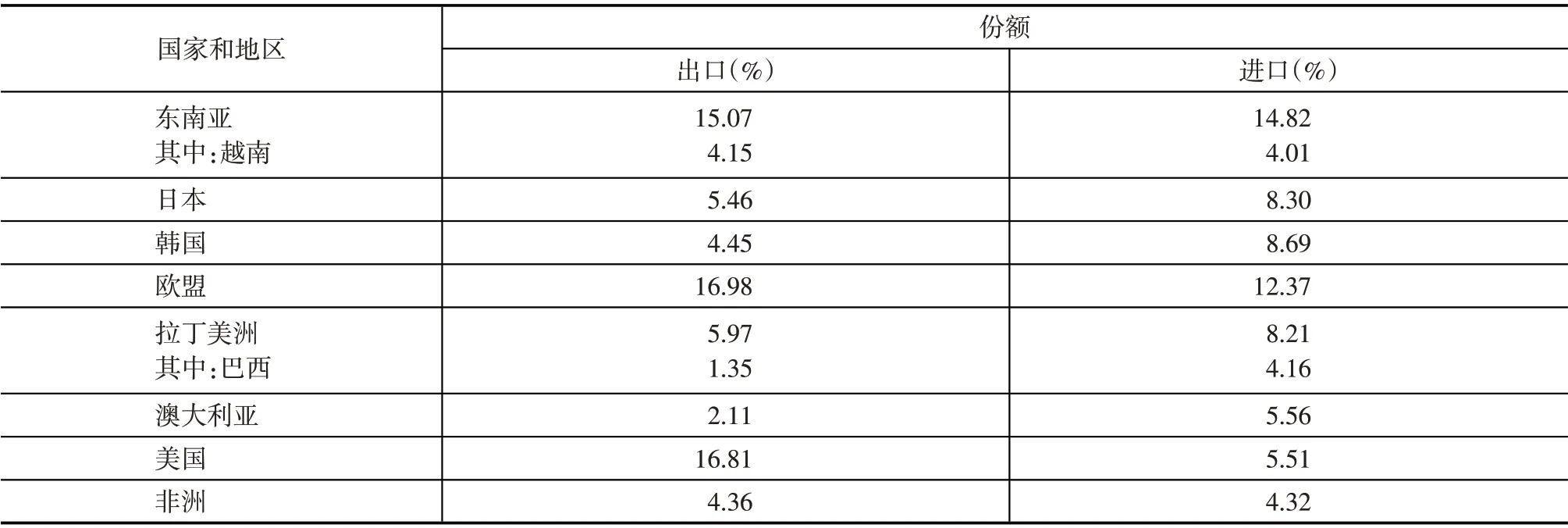

“一带一路”对推进人民币国际化有重要的意义和直观效果。首先在周边沿线国家的贸易、投资合作中,推广人民币在跨境贸易中的结算,构筑区域性的人民币清算中心⑧,培育人民币需求和习惯,向国际支付货币过渡。其次,依托“一带一路”制度安排,提高人民币在跨境贸易中的商品定价、选择权力,增加人民币在沿线国家的资本输出,类似美国“马歇尔计划”在援助欧洲国家时,商品购买和支付统一使用美元,来进口美国生产产品。再次,完善人民币流动机制,一方面鼓励跨国金融机构为沿线国家对华大宗商品贸易提供人民币结算和融资服务;另一方面拓宽境外人民币的投资渠道,培育人民币债券和衍生产品离岸市场,为人民币回流提供通道,强化人民币国际投资功能。最后,当时机和条件成熟,有序推进国内金融市场的改革与开放,助推人民币计价资产和人民币储备资产的区域化。需要注意的是,上述步骤应循序渐进,且“一带一路”各个国家应区别对待,可以率先在经济政治稳定且同中国贸易依存度高的临近国家按照上述步骤推广,待系统性金融风险下降时,再推广至其他沿线国家。具体来看,我国进出口来源或贸易最紧密的国家(地区)前三位分别是亚洲、欧盟和美国,其中东亚的日本、韩国,东南亚的越南、马来西亚、泰国、新加坡进出口份额占比接近中国进出口总额的1/4(见表3),对于韩国和东南亚等货币国际化程度不高的国家,可加强人民币在贸易结算、进口人民币定价的使用,形成人民币结算网络和支付网络,再渐进过渡到投资货币、区域性人民币金融中心,实现投资和储备功能。

表3 中国主要进出口的来源和流向(2019年10月)⑨

(二)以中美贸易战为契机,加强人民币离岸中心建设

中国对美出口总额占比高达16.81%,中美贸易摩擦短期内给中国宏观经济的稳定发展带来一定的影响,人民币贬值与汇率波动影响国际资本流动,也降低了投资者信心。中美贸易摩擦背后实质是美元和人民币的博弈,这恰恰是人民币减少对美元依赖、提升人民币国际化水平的良机。当前中美贸易摩擦之际,一方面中国可加强同其他地区的经贸往来,避免中国对美顺差口舌之争,降低对美国出口的依赖程度;另一方面中国应主动实施外汇储备的多元化,降低对美元的依赖,适度出售美债转投其他多元资产。

正如德国马克的国际化道路那样,除了前述人民币在亚洲区域的国际化使用外,中国应该主动提升人民币国际地位,在与中国政治互信且经贸关系良好的拉丁美洲、非洲等地区推广使用人民币进行贸易结算和资产定价,并构建人民币离岸中心,为人民币流入和流出提供投资、贷款渠道,以提升人民币使用习惯,促使人民币部分替代美元向国际储备资产转换。

(三)以中国高质量转型发展为契机,走日德市场型国际化模式

中国高质量发展离不开金融的开放发展,我国金融的开放和高质量发展也为人民币国际化提供了坚实基础。当前人民币在亚洲和“一带一路”沿线的跨境贸易渠道已经打通,人民币国际化的市场需求已经形成,可以通过市场调节来倒逼国内金融改革与开放,加强人民币内外市场的联系,支持人民币走向国际,促进产业转型和升级。

金融市场的开放,一方面有助于我国借鉴一流国际金融机构的管理经验,提高国内金融市场效率和金融机构的国际竞争力,有效引导人民币投融资市场需求;另一方面有助于增强国际资本的流动性和我国应对系统性金融危机、突发风险事件的能力。这些都有助于维持经济的高质量稳定增长,进而支撑人民币国际化。总之,人民币国际化是中国高质量开放发展的重要武器,是构建开放有序的金融市场体系的重要推动力;高质量发展也提高了人民币国际化信心和需求,为“一超多元”国际货币格局注入“稳健元素”。

注 释:

①扩大金融业开放的11 项具体措施和上海举行的首届中国国际进口博览会是很好的佐证。

②在上海市和广东省广州、深圳、珠海、东莞4城市开展跨境贸易人民币结算试点,跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区。

③第一次,1994年1月1 日双轨变单轨,官方汇率与外汇调剂价格正式并轨;第二次,2005年7月,中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币调节、有管理的浮动汇率制度,不再盯住美元且银行间市场RMB对美元汇率相对中间价的日浮动区间逐步扩大。

④由中国人民大学国际货币研究所编制,用以客观描述人民币在国际经济活动中的实际使用程度,可以了解人民币在贸易结算、金融交易和官方储备等方面执行国际货币功能的发展动态。

⑤“()”内表示占总跨境贸易和直接投资结算的比例。

⑥2018年末人民币国际债券和票据存量为1075.49 亿美元,境外机构和个人持有境内人民币金融资产余额增至4.85 万亿元。

⑦已有60 多家央行把人民币作为储备资产,2018 年末,人民币全球外汇储备规模增至2027.90 亿美元,对比美元资产占比61.69%,欧元资产占比20.69%,日元5.2%,英镑4.4%,人民币位列第五。

⑧如跨境银行间支付系统。

⑨主要进出口来源国总额占总值的83.85%;“一带一路”沿线65个国家包含了蒙古、东盟10国、西亚18国、南亚8国、中亚5国、独联体7国、中东欧16国。