高管物质激励及非物质激励对中国小微企业创新水平影响研究

2021-03-20尹志锋邵艳芳

尹志锋 余 玲 邵艳芳

一、引言

企业高管潜在的保守性、短视性与创新所具有的风险性、长周期性存在内在冲突,会导致企业创新动力不足问题。鉴于此,企业需要对高管实施适宜的激励措施来化解这种对抗性,以增强高管参与、推动创新的积极性,进而提升创新水平(Wright等,1996[1];朱德胜,2019[2])。学术界已有人以规模以上企业或上市企业为分析样本,考察了以高管薪酬激励、股权激励等为代表的物质激励对于企业技术创新的影响,得出了诸多有益的结论(Makri等,2010[3];Lin等,2011[4];Jiang和Wang,2012[5];李丹蒙和万华林,2017[6];解维敏,2018[7];徐长生等,2018[8])。总体而言,已有相关研究成果基本上可以归纳三大主要特点。 特点之一是主要聚焦于分析高管激励对于规模以上企业及上市企业创新的影响,忽视了对于小微企业的研究。据第四次全国经济普查数据,2018年年末我国小微企业达到1 783.1万家,占全部企业数的98.4%,小微企业在经济增长、社会就业等方面发挥着举足轻重的作用,因此有必要对小微企业高管激励及其创新效应进行深度分析,这也有利于检验仅针对于规模以上企业及上市企业得到的研究结论是否适用于小微企业。特点之二是侧重于考察高管物质激励对于企业创新的影响,忽视了对非物质激励创新效应的分析。以职位晋升、培训等为代表的非物质激励有利于提升高管的职业愿景及人力资本积累,并由此激发其创新积极性,非物质激励的创新促进效果不容小觑。特点之三是聚焦于考察高管激励对于企业技术创新的影响,忽视了其对于企业非技术创新的影响。以组织、营销、服务、文化和企业品牌等为代表的非技术创新形式日益构成企业的核心“软实力”,对于技术创新并不占优的小微企业而言,这种“软实力”在企业获得竞争优势上更为关键。

综上,笔者基于中国家庭金融调查与研究中心组织调研并收集整理的中国小微企业调查数据(CMES),将高管激励类型区分为物质激励及非物质激励,将企业创新类型区分为技术创新与非技术创新,聚焦于分析对高管实施物质激励及非物质激励对于小微企业技术创新与非技术创新水平的不同影响。

二、文献综述与研究假说

企业所有权与经营权相分离为高管施展管理才能、发挥管理优势提供了契机,但高管自身的利益诉求与企业的长期利益可能存在冲突,这种冲突会对企业的有效运营、创新水平带来负向冲击。高管通常具有任期限定,这会导致其行为方式偏向于追求短期利益;各种形式的经营绩效考核也会诱导高管主要投资于低风险、确定性领域(黄宇虹和黄霖,2019[9];邓向荣等,2020[10])。由于创新活动在短期内是一项“昂贵”的成本支出且长期回报具有高度不确定性,加上创新知识的应用过程及其贡献难以被精确估计,导致创新活动边际价值贡献及创新努力难以被有效监督(曹春方和张超,2020[11])。在缺乏有效激励时,企业高管将倾向于追求短期利益而忽视企业长期利益,并“理性”地忽视创新问题。而对高管实施有效激励将有利于缓解委托代理问题引起的“自利行为”,通过平衡创新带来的短期成本及长期收益,促使高管重视创新(Cui和Mak,2002[12];Balkin等,2000[13])。

对高管实施激励一方面能够增强高管与企业利益趋同性进而促进创新,另一方面可以通过提升高管的风险承担能力促进创新。创新活动的高风险性不仅体现为技术层面的不确定性,如面临更为复杂且具有不确定性的技术参数,同时表现为技术与市场耦合程度的市场不确定性。相较于大中型企业,小微企业高管团队通常在认知水平、决策能力方面略显不足,难以应对创新过程中技术与市场的双重不确定性,从而加大管理层的风险规避行为,表现出创新动力不足。而向管理层施以有效激励措施,可通过提高管理层在技术认知、风险认知、创新效率转化等方面的认知水平提高风险承担意愿及能力,进而提升创新水平(Manso,2011[14];周铭山和张倩倩,2016[15];于换军,2018[16];尹美群等,2018[17])。除此之外,相较于大中型企业,小微企业的所有权与经营权的结合度较高,委托代理链条相对更短,对高管实行激励面临的阻力更小,高管激励的创新促进效应预期更明显。据此,本文提出研究假说1。

H1:高管激励有利于提升小微企业的创新水平。

高管激励方式具有多样性,大体可以概括为物质激励与非物质激励两类(Brihaye等,2016[18];程隆云等,2010[19])。无论是物质激励还是非物质激励,预期均有利于提升小微企业创新水平。

物质激励促进创新的机理在于:物质激励旨在通过薪酬、股权等方式使高管在物质方面得到满足,以此提升其工作的积极性和主动性。由于创新活动一方面在结果上具有高度不确定性,会导致高管出现“创新规避”行为,另一方面因其对经营绩效的影响具有一定的滞后性,容易导致高管的“创新短视”行为。物质激励中的薪酬激励、股权激励等方式不仅有利于提升高管对创新失败的容忍度(Ederer和Manso,2013[20]),而且也有利于高管进行长周期的创新管理,增强其创新的韧性(刘宝华和王雷,2018[21])。

心内科专科护士培训的最终目标是提高受训护士的临床护理能力,使其尽早成为合格的心内科护士。构建专科护士培训SOP的目的是促进培训的系统、规范及高效化,同时加强对专科培训的监督和管理,提高专科培训质量。中国医科大学附属第一医院心内科护理团队采用SOP方法在心内科专科护士培训中进行了初步探索并取得了良好效果,但如何持续改进SOP方法并不断提高专科护士培训质量仍是今后需要探索的问题[14-15]。

非物质激励预期也会促进企业创新。非物质激励旨在满足高管在工作过程中的成就需要、权力需要及亲和需要(McClelland,1988[22]),提升高管的组织认同感及其与企业的心理契约感,彰显自我价值(杨晶照和曹亚东,2007[23];陈丽贞,2018[24])。非物质激励大体上可以分为职业激励、组织环境激励和精神激励三类(程隆云等,2010[19])。其中职业激励(如晋升激励)主要通过设置一定的职位晋升机制增强高管的工作积极性。高管通常会密切关注其职务晋升空间,良好的晋升渠道能够同时激发高管的工作积极性和提升其R&D投资偏好(白贵玉等,2016[25];卢馨等,2019[26];郝盼盼等,2018[27])。组织环境激励主要涉及对于特定工作环境及办公条件的改善,满足高管对组织氛围、公司制度和企业文化等软环境的需求。这种激励方式能够增强高管的组织归属感,使其更愿意承担创新风险(Rhoades和Eisenberger,2002[28];Wiewiora等,2013[29])。精神激励的主要形式表现为培训、被认可、得到领导支持以及关怀等,其能够提升高管心理满足感,彰显高管在公司中的“主人翁”地位,进而提升其创新意愿(白贵玉等,2016[25];熊胜绪,2003[30])。

尽管上述两种激励方式均有利于促进企业创新,但笔者预期二者在促进创新的作用效果上存在差异,相较而言,物质激励更具基础性,其促进创新的效应更为稳健全面。原因如下:第一是需求层次使然。生存需求始终是人们的基本和首要需求,只有在满足了基础层次需求的前提下,才能进一步追求安全、社交、尊重和自我实现等高层次的需求(Alderfer,1969[31]);在满足各类需求的过程中,非物质激励虽然也会发挥作用,但物质激励始终具有基础性作用(Lawler和Porter,1968[32])。第二是物质激励在作用发挥上更具优势。相比于非物质激励,物质激励具有见效快、易实行的特点。譬如,对高管实施薪酬激励及股权激励,能够直接激发其工作热情,促进创新水平的提升(Terrell等,1959[33])。非物质激励一方面需要一定的物质基础,其作用效果相对缓慢;另一方面非物质激励的作用效果通常因人而异,这源于不同高管对非物质激励的响应程度存在差异,并导致激励效果存在较大的不确定性及不稳定性(郑鑫和叶明海,2015[34])。第三,从实践过程上看,目前阶段对于中国小微企业高管而言,物质激励相较于非物质激励仍是更关键、更核心的激励方式,也更为频繁地为企业所采用(吴淑琨和席酉民,1998[35])。鉴于此,本文提出研究假设2。

H2:高管物质激励及非物质激励均能够促进小微企业创新,但物质激励的作用效果更为全面稳健。

三、研究设计

(一)数据与变量

本文使用的数据来源于西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心(以下简称调研中心)。调研中心于2015年组织调研并收集整理了中国小微企业调查数据(CMES),调查样本覆盖全国28个省(自治区、直辖市),79个县(区、县级市),234个乡镇,样本规模为5 497户。调查内容涵盖了企业基本信息、经营管理、财务状况、融资情况、人力资源、生产经营、研发与创新活动等方面的信息,在探讨小微企业高管激励机制、创新活动等方面具有独特优势(1)具体说明详见https://chfs.swufe.edu.cn/datacenter/apply.html,2019年12月检索。。

本文从创新价值链角度,采用创新投入、创新产出及创新绩效三个维度的指标刻画企业创新水平。其中,创新投入主要从研发经费投入及研发人员投入两方面衡量。在研发经费投入方面,将研发经费投入大于零的企业记为1,反之为0;在研发人员投入方面,将研发人员投入大于零的企业记为1,反之为0。对于创新产出,本文从技术创新和非技术创新两方面衡量。在技术创新方面,使用产品工艺创新表示,如果小微企业实现了产品或工艺创新,则记为1,反之为0;在非技术创新方面,使用组织营销服务文化创新表示,若企业实现了组织营销服务文化创新,则记为1,反之为0。对于小微企业创新绩效,本文以技术创新收益和自有品牌表示。对于技术创新收益,如果小微企业从产品或工艺创新中获得新产品收入,则记为1,反之记为0;对于自有品牌,如果企业实现了自有品牌,则记为1,反之记为0。

高管激励是本文的核心解释变量。CMES数据库通过设置一个问项收集小微企业的高管激励信息,即“贵企业针对高层管理人员的激励措施有哪些?(多选)”,供企业选择的激励措施包括:较高水平的基本工资、年终奖季度奖等奖金、业绩提成、分红、股权激励及实物奖励(如奖品、旅游等)、职务晋升、培训学习机会及舒适的工作环境。结合既有研究(Makri等,2010[3];Cui和Mak,2002[12];Cummings和Knott,2018[36]),本文将激励实施划为三个层次。一是通过关注小微企业是否明确实施了激励措施(包括物质激励与非物质激励)生成“高管激励”变量。如果企业明确实施了激励措施,高管激励变量记为1,反之为0。二是在小微企业实施激励情况下,进一步将高管激励分为物质激励和非物质激励,生成物质激励变量与非物质激励变量。其中,物质激励包括“较高水平的基本工资”“年终奖季度奖等奖金”“业绩提成”“分红”“股权激励”“实物奖励”。对于物质激励变量,本文将实施了其中任一一项物质激励措施的企业记为1,反之为0。非物质激励主要包括“职务晋升”“培训学习机会”“舒适的工作环境”。对于非物质激励变量,本文将实施了其中任一一项非物质激励措施的企业记为1,反之为0。三是将物质激励措施细分为工资及奖金、期权及分红两类,将非物质激励细分为“晋升及舒适的工作环境”“培训学习机会”,据此考察细分激励类型对于企业创新影响的异质性。

(二)模型设定

为检验本研究提出的研究假说,结合既有文献及数据的可得性,本文基准模型设定如下:

其中:Innovation为创新变量,本文从创新价值链角度进行刻画,包括了小微企业的创新投入、创新产出及创新绩效。Incentive为小微企业的高管激励情况。X为控制变量,结合既有文献并基于数据的可得性,本文控制企业所属产业、企业年龄、企业规模、企业所有制及企业所在地区变量(Shefer和Frenkel,2005[37];李丹蒙和夏立军,2008[38]),其中企业规模用企业资产总额(取自然对数)表示,企业年龄用调查开展年份与企业成立年份的差值表示。

考虑到企业是否实行高管激励措施具有一定的内生性,本研究从以下两方面进行处理。

一是采用加粗精确匹配法(CEM)增加被试组(实施高管激励的企业)与控制组(未实施高管激励的企业)在可观察变量维度的平衡性。CEM方法由Blackwell等(2009)[39]和Iacus等(2012)[40]提出,后来得到广泛的运用。CEM方法的核心思想在于,首先将连续变量按规则转化为分类变量,然后施以精确匹配,得到样本的匹配权重;其次基于该权重,采用原始样本估算处理效应。CEM在实施匹配及匹配后的处理效应评价方面具有如下优势:其一,与倾向得分匹配方法(PSM)不同,CEM不需要通过不断匹配后调整或重新设定模型来增强被试组与控制组的平衡性,而只需要事前选择加粗程度就能够增强组间的平衡性;其二,CEM在调整某一个变量在组间的平衡性时,不会影响其他变量的组间平衡性,因此各变量在组间的平衡性具有较强的“抗干扰”性;其三,CEM有利于实现变量在组间的分布平衡,预期能够达到更佳的组间平衡效果;其四,CEM不需要通过单独的程序将数据限定在具有共同支撑(common support)的样本中,能够满足一致性原则(congruence principle),同时较少受到测量误差的影响。由于CEM具有上述优势,其在政策效应评估研究中得到广泛的使用(Feldman等,2016[41];Adukia,2017[42])。基于此,本研究主要采用CEM方法对被试组与控制组企业进行匹配,并基于匹配权重估计高管激励对于企业创新水平的影响。

二是采用工具变量法识别因果效应。本研究采用如下两个工具变量:位于同一城市平均采用高管激励措施的企业占比;位于同一产业、具有相同所有制类型及规模区间企业平均采用高管激励措施的企业占比。文本参考Bucher-Koenen和Lusardi(2011)[43]的做法,选择地区层面实施高管激励的企业占比作为工具变量。笔者认为,该变量能够满足相关性及外生性要求。首先,城市层面企业实施高管激励措施的企业占比越大,表明城市中企业激励高管的氛围越浓厚,整体上对高管激励的重视程度越高,目标企业实施高管激励的可能性亦越大,由此所选工具变量能够满足相关性要求;其次,城市层面企业实施高管激励的比例反映的是城市层面激励高管的氛围与文化,对于目标企业具有外生性,由此所选工具变量能够满足外生性要求。类似地,笔者认为,位于同一产业、具有相同所有制类型及规模区间的企业平均采用高管激励措施的占比也能够满足相关性及外生性要求。首先,产业-所有制-规模层面企业实施高管激励措施的占比在一定程度上表现了该产业-所有制-规模组合内企业实施高管激励措施的氛围与文化,其占比越高,表明具有类似产业-所有制-规模企业实施高管激励措施的氛围越浓,目标企业实施高管激励的概率亦会越大,由此所选工具变量能够满足相关性要求;其次,产业-所有制-规模层面企业实施高管激励的占比反映的是产业-所有制-规模层面企业的激励氛围与文化,对于目标企业具有外生性,由此所选工具变量能够满足外生性要求。

在实施工具变量回归中,考虑到被解释变量及潜在内生变量均为0~1型的数据形式,本研究采用有条件的混合过程估计方法(conditional mixed-process,CMP)进行工具变量回归,即在第一阶段及第二阶段均采用Probit模型。CMP由Roodman系统提出,主要用于应对实证分析中由于遗漏变量、反向因果关系等原因所引致的内生性问题。该方法建立在似不相关的回归之上,通过极大似然估计、构建递归方程组,实施两阶段回归模型或多阶段回归(Roodman,2011[44]),主要适应于内生变量及被解释变量均为离散变量的情形。CMP方法的核心过程涉及以下两个步骤:一是找到实证模型中的核心解释变量的工具变量,检验两者的相关性;二是将工具变量代入模型中进行回归,并根据内生性检验参数判断其外生性。回归结果中,若内生性检验参数(atanhrho_12)显著异于0,表明工具变量的选择是合适的;相反,若内生性检验参数不显著异于0,表明模型的内生性问题不突出,原来的回归结果基本可信。由于CMP具有较为灵活的模型设定,近年来应用该方法的研究日益增多,本文也采用该模型进行分析。

四、实证结果分析

(一)核心变量描述统计

统计结果显示:创新水平方面,分别有82.90%及63.19%的企业有研发经费投入及研发人员投入;实现技术创新及非技术创新的企业占比分别为86.27%及28.53%;通过技术创新获得经济收益的企业占比为70.72%,拥有自有品牌的企业占比为29.80%。在实施创新激励措施的企业占比方面,实施了高管激励的企业占比为75.59%,其中实施物质激励、非物质激励措施的企业占比分别为70.78%及25.06%;从细分激励措施来看,实施工资及奖励、期权与分红激励措施的企业占比分别为61.61%及26.80%;实施晋升及舒适的工作环境、培训学习机会激励措施的企业占比分别为19.43%及15.28%。控制变量方面,企业资产总额的中位数为200万元人民币;企业的平均年龄为8.55年;私营企业、国有及集体所有制企业、外资及其他企业的占比分别为92.74%、4.66%及2.60%。行业分布方面,企业数量最多的行业分别为制造业、零售业、其他行业及批发业,占比分别为26.51%、11.73%、10.73%及10.49%;东部、中部及西部的企业占比分别为59.64%、18.41%及21.95%。

表1核心变量描述统计

(二)高管激励对创新投入、创新产出及创新绩效的影响

表2考察了高管激励与小微企业创新投入的相关性。列(1)~列(3)反映高管激励与研发经费投入的相关性。本研究采用逐步回归法,列(1)没有控制其他变量,列(2)加入企业规模、所有制、年龄变量,列(3)进一步控制了产业及地区固定效应。结果显示,高管激励与企业研发经费投入具有显著的正相关关系。列(4)~列(6)反映高管激励与小微企业研发人员投入的相关性。列(4)没有控制其他变量,列(5)加入企业规模、所有制、年龄变量,列(6)进一步加入产业及地区固定效应。结果表明高管激励与研发人员投入具有稳健的正相关关系。

表2高管激励对创新投入的影响

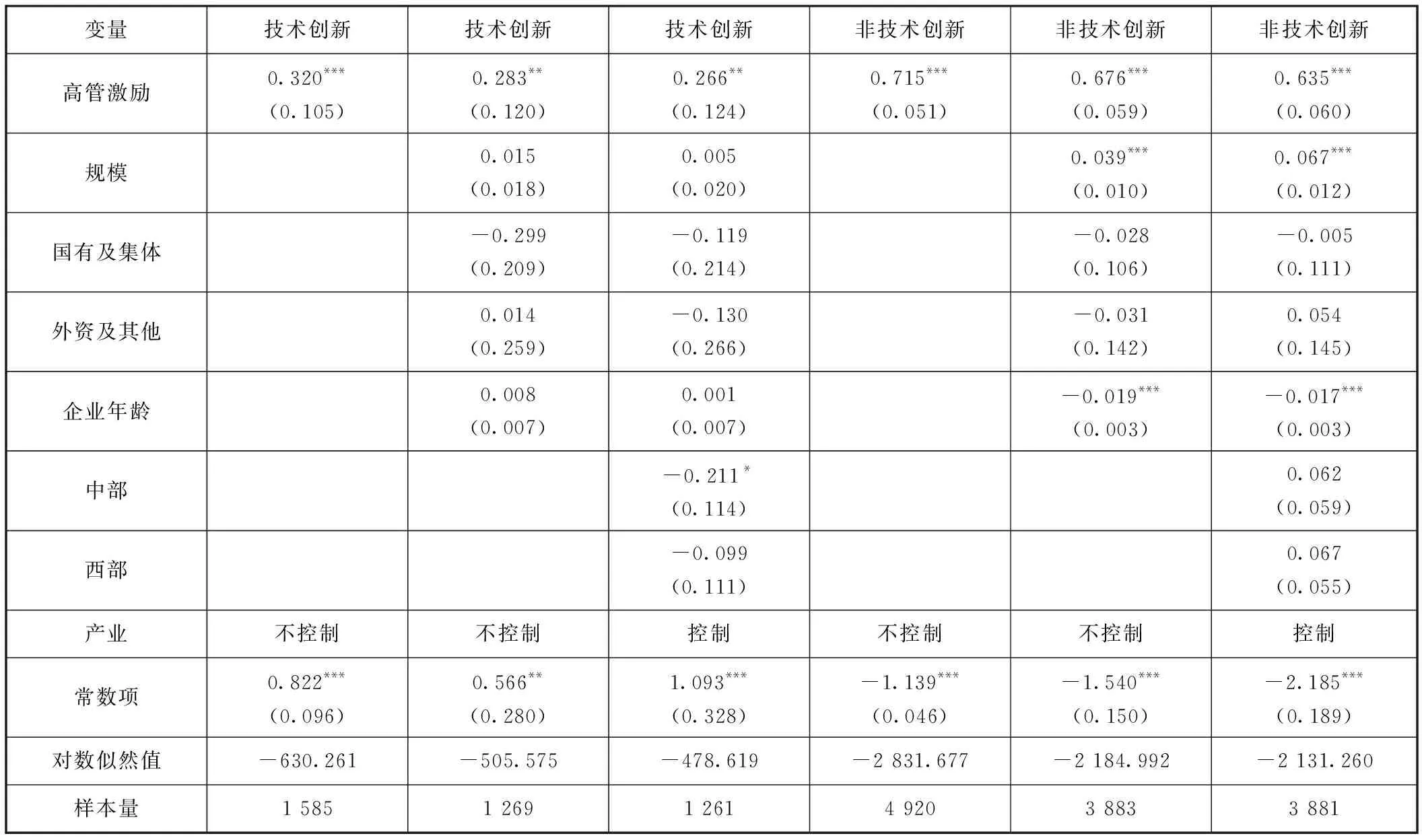

本文从技术创新和非技术创新两个维度衡量创新产出,回归结果如表3所示。其中,列(1)~列(3)考察高管激励与小微企业技术创新的相关性。同样采用逐步回归法进行分析,结果表明高管激励与小微企业技术创新产出具有显著的正相关性。列(4)~列(6)考察高管激励与小微企业非技术创新产出的相关性。结果显示,在依次加入企业规模、所有制、年龄变量以及地区和产业固定效应后,高管激励与小微企业非技术创新水平的正相关性依然稳健地存在。

表3高管激励对创新产出的影响

本文用技术创新收益和自有品牌两个变量度量创新绩效,回归结果列示于表4。其中,列(1)~列(3)考察高管激励与技术创新收益的相关性。采用逐步回归法进行分析,结果表明高管激励与小微企业技术创新收益具有稳健的正相关关系;列(4)~列(6)考察高管激励与小微企业自有品牌的相关性。结果显示高管激励与自有品牌打造具有正相关性,且结论稳健。

表4高管激励对创新绩效的影响

综合表2至表4的结果可知,高管激励有利于提升小微企业的创新投入、创新产出及创新绩效,因此本研究提出的假说1得到验证。这一结论与Balkin等(2000)[13]、尹美群等(2018)[17]和卢馨等(2019)[26]的研究基本一致。对于该结果的经济解释在于:第一,由于高管与企业的利益并非完全一致,在缺乏激励的前提下,高管可能会“避重就轻”,不愿意承担创新风险。如果施以适当的激励,则会促使高管重视创新,增强企业创新活力。第二,由于创新具有高风险、见效缓慢等特征,在缺乏激励的情况下,高管可能会产生“创新惰性”。此时为高管提供物质激励或非物质激励,将有利于提高其风险承担意愿及能力,促使其投入研发经费获得创新产出,并将创新产出转化为创新绩效。

(三)稳健性检验及拓展讨论

本文采用加粗精确匹配法(CEM)检验上述结论的稳健性。被试(treatment)变量为“是否实施高管激励”,匹配变量根据既有研究并结合数据可得性确定。既有研究表明,企业规模与企业实施高管激励具有显著的正相关性(张俊瑞等,2003[45]);不同所有制企业提供高管激励的倾向存在不同(张一驰,2004[46];Tsui和Wang,2002[47]);不同地区、不同年龄的企业提供高管激励的倾向也存在差异(朱德胜,2019[2];刘春和孙亮,2010[48])。本研究据此选取企业规模、年龄、所有制、产业及地区变量进行匹配。结果显示,上述变量在经过匹配后均不存在显著的均值差异,即控制组和被试组在匹配变量维度达到了平衡(balance)(2)限于篇幅,未在正文中列示。。基于匹配权重,本文进一步考察高管激励对于企业创新水平的影响,结果列示于表5。可以发现,在采用加粗精确匹配(CEM)权重后,高管激励对小微企业创新投入、创新产出、创新绩效的促进作用依然存在。其中,高管激励对于创新投入、创新产出中的非技术创新、创新绩效中的自有品牌的促进作用相对更为稳健。对此本研究提供如下经济解释。第一,由于创新投入在创新价值链中处于前端,因此高管激励对于创新的促进作用首先体现在创新投入上,表现为创新经费及创新人员投入的增多;而创新产出及创新绩效在创新价值链中处于中后端,高管激励的作用效果渗透到中后端环节会有所减弱。第二,相较于大中型企业,小微型企业在技术创新方面可能不具有优势,相反其可能在非技术创新方面具有优势。根据熊彼特的“创新假说”理论,大企业所具有的资源禀赋不仅能够为技术创新活动提供基本保障,而且能使其在规模经济、风险分担和融资渠道等方面具有比较优势,因此大企业是技术创新的主要推动力量(Schumpeter,1942[49]);相较而言,小微企业的研发资金及人力有限,推进技术创新的力量较为薄弱,但在非研发型创新(如组织文化营销创新)方面更加具有优势(Freel,2005[50])。鉴于小微企业在非技术创新方面具有比较优势,高管激励对于其非技术创新的作用效果相对更为稳健。

表5稳健性检验:基于CEM匹配权重

本研究进一步采用有条件的混合过程回归(CMP)以解决高管激励变量的内生性问题,结果列示于表6。第一阶段的回归结果表明,城市层面企业实施高管激励的占比、产业-所有制-规模层面企业实施高管激励的占比与目标企业实施高管激励的概率具有显著的正相关性,表明两个工具变量均能够满足相关性条件。进一步地,atanhrho_12_cons在非技术创新、自有品牌的回归结果中为负,且在1%的水平上显著,表明对于这两组回归,所选择的工具变量是适宜的。atanhrho_12_cons在其他回归中不显著,表明内生性问题并不明显,之前的非CMP回归结果具有合理性。第二阶段的回归结果表明,高管激励对于非技术创新、自有品牌具有正向影响,且在1%的水平上显著。高管激励与研发经费投入、技术收益具有正相关性,且在10%的水平上显著。综合上述结果可知,高管激励对于小微企业创新的影响主要体现在非技术创新产出及自有品牌方面,结论稳健。

表6稳健性检验:有条件的混合过程回归

本文进一步将高管激励分为物质激励和非物质激励,考察二者对于企业创新水平的不同影响。从表7中本文可以得到如下结果。第一,物质激励和非物质激励对小微企业创新活动均存在促进作用。其中,高管激励对于创新投入中的研发人员投入、创新产出中的非技术创新、创新绩效中的自有品牌作用效果相对更为显著。其原因在于:在创新投入端,物质激励与非物质激励能够以“表里相济”的方式发挥作用(张兴亮和程琦炜,2020[51]),通过给予高管正面反馈和强化机制来刺激小微企业创新积极性,增加创新投入;在创新产出端,鉴于小微企业相对更擅长非技术创新,高管激励的创新激励效果将主要体现在包括组织、营销、服务和文化在内的非技术创新上(唐未兵等,2014[52]);在创新绩效方面,因自有品牌建设是小微企业实现产品差异化、提升产品信任度的重要途径,高管激励的创新促进效应主要体现为自有品牌打造。第二,物质激励和非物质激励对于企业创新水平的作用效果存在异质性。一是物质激励的回归系数较非物质激励的回归系数要大;二是物质激励的创新激励效果更为全面。对此本文提供如下经济解释:首先,物质激励能够通过有效减少管理层与小微企业之间的利益冲突来促进两者的利益趋同,这种利益上的趋同有利于激励高管从事高风险与高收益并存的创新活动;其次,非物质激励一方面以物质激励为基础,另一方面其作用效果受高管个人特征影响较大,因此导致创新激励效果较为有限(Balkin等,2000[13])。综合上述两点,本研究的假说2得到验证。

表7异质性检验:区分物质激励与非物质激励

本文将物质激励细分为“工资及奖金”“期权及分红”两类,将非物质激励细分为“晋升及舒适的工作环境”“培训学习机会”,分析具体的激励措施对企业创新水平的影响。表8的结果显示,“工资及奖金”“期权及分红”对企业创新投入、非技术创新及自有品牌的影响显著为正;“晋升及舒适的工作环境”与研发人员投入、非技术创新及自有品牌水平具有显著的正相关性;“培训学习机会”激励方式与非技术创新、自有品牌具有显著的正相关性。相较而言,“工资及奖金”“期权及分红”激励方式的作用效果更为全面。可能的原因在于,“工资及奖金”和“期权及分红”激励方式可以进行精确量化,有利于高管形成稳定的预期,从而具有稳健的创新激励效果。

表8异质性检验:激励类型细分

五、研究结论与展望

(一)研究结论

笔者基于中国家庭金融调查与研究中心收集整理的中国小微企业调查数据(CMES),从创新激励角度研究了高管物质激励与非物质激励对于中国小微企业创新水平的影响,得出如下主要研究结论。

第一,企业实施高管激励能够显著提升中国小微企业的创新水平,该创新促进效应会渗透到创新投入、创新产出和创新绩效三个环节。这一结论与基于规模以上企业及上市企业展开分析的研究发现基本一致,表明高管激励有利于增强企业与高管的利益趋同性,通过提升高管承担创新风险的意愿与能力来提升企业创新水平。与既有研究结论不同的是,本研究进一步发现,高管激励对于小微企业非技术创新及自有品牌打造的作用效果更为显著,这与小微企业“在技术创新方面并不占优,但在非技术创新方面具备比较优势”的创新特征紧密相关。

第二,对高管实施物质激励和非物质激励均有益于提升企业创新水平,但两类激励的作用效果存在差异。本研究发现,相较于非物质激励,物质激励的作用效果更为全面稳健,表明物质激励能够更有效地增强高管与企业利益的趋同性并提升企业创新水平;而非物质激励通常以物质激励为基础,且其创新促进效果容易受高管个人特征等因素的影响,表现出一定程度的非稳健性。进一步将物质激励细分为“工资及奖金”“期权及分红”两类,将非物质激励细分为“晋升及舒适的工作环境”“培训学习机会”,研究发现“工资及奖金”“期权及分红”等物质激励的创新激励效果更为全面稳健。原因在于“工资及奖金”和“期权及分红”激励方式可以进行精确量化,有利于高管形成稳定的预期,从而能够产生稳健的创新激励效果。

(二)管理启示

笔者从上述研究结论得到如下管理启示并给予相应的几点建议。

第一,小微企业在未来发展过程中需要重视对高管的激励并利用这种激励提升创新水平。本研究发现,实施高管激励将有利于提升小微企业创新水平,这种创新提升效应综合体现在创新投入、创新产出及创新绩效等创新价值链维度,表现出较强的渗透性。在本文的分析样本中,仍有近四分之一的企业没有实施任何形式的高管激励措施,这在很大程度上抑制了企业创新水平的提升。鉴于创新是企业长期发展、获得竞争优势的基础,中国小微企业需要强化对于高管的激励,将其作为企业管理的一项“规定动作”,以充分调动高管的创新积极性。

第二,在高管激励工具选择上,小微企业可以采用以物质激励为主、非物质激励为辅的组合策略方式。本研究发现,无论是对高管实施物质激励还是非物质激励,其均有利于提升企业的创新水平,表明两者均是促进创新的有效工具,企业均可灵活使用。与此同时,两类激励工具的创新激励效果存在一定的异质性:物质激励促进小微企业创新的作用效果相对更大且更为稳健,故可成为企业主要的激励方式;非物质激励亦能够在一定程度上提升企业创新水平,但其效果存在一定的非稳健性,可以作为辅助工具。关于具体激励措施的选择,本研究发现工资及奖励、期权及分红等激励方式由于能够进行精确量化,有利于高管形成稳定的预期,能够产生稳健的创新激励效果,故可以作为企业重点采用的激励措施。

第三,小微企业需要注重高管激励对于非技术创新的促进作用。本文的研究结果显示,高管激励对于企业的非技术创新及自有品牌的促进作用更为稳健。相较于大中型企业,小微企业的研发资金及人力有限,较难在技术创新方面取得突破,相反其在组织、文化、营销及品牌打造方面更具有比较优势,后者可能成为企业的核心“软实力”。对高管实施激励,将有利于进一步强化小微企业在非技术创新方面的比较优势,一方面有利于弥补其在技术创新方面的不足,另一方面也有利于实施差异化创新的竞争策略。

(三)研究局限与展望

本研究将高管激励类型区分为物质激励与非物质激励,并分析两者对于企业技术创新与非技术创新水平的影响,仍存在一定的局限性,未来可以在如下两个方面进行拓展研究。第一,物质激励与非物质激励对于企业创新水平的影响可能存在互补性,即在对高管实施一定物质激励的基础上,再嵌入非物质激励,将有利于进一步提升物质激励的创新促进效果。后续研究中可以进一步考察两类激励的交互作用、有效组合所产生的创新水平提升效应。第二,受限于数据可得性,本研究仅使用2015年的截面数据展开研究,因此无法探究高管激励对于企业创新水平的长期影响。本研究发现相较于物质激励,非物质激励的创新促进效应相对较小且较不稳健,除了本文所指出的原因外,还有可能是由于高管激励发挥作用存在时滞所导致。因此,收集企业面板数据以考察物质激励与非物质激励如何影响企业的长期创新水平,亦将构成笔者的后续研究。