中药汤剂联合中医康复治疗缺血性脑卒中临床观察

2021-03-18李文兰

李文兰

随着社会环境以及人们饮食、生活习惯的改变,心脑血管疾病患者与日俱增。据《中国心血管病报告2018》显示,我国心血管病患病率持续上升,其中脑中卒患者数量居于首位,超过冠心病,且在城乡居民死亡构成比中,心血管病居于首位,超过肿瘤和其他疾病[1]。心血管病不仅威胁人的生命,患者生活质量也受到严重影响,例如脑卒中患者患病后常面临肢体运动功能障碍,以及高复发率、高致残率的压力。西医治疗以溶栓及降压降脂为主,并配合康复训练,但长期使用西药易产生不良作用,远期疗效不尽理想。中医认为脑卒中属“中风”范畴,中医辨证施治体系可根据患者病因病机,运用多种治疗手段,如中药、针刺、穴位按摩推拿等改善患者筋脉失养、气血运行不佳的状况,促进脑损伤后的重塑。现将我院为缺血性脑卒中患者进行中医治疗的相关工作予以回顾。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019年1月—2019年12月在我院就诊的脑卒中患者150例,按就诊先后顺序随机分为观察组和对照组,每组75例。观察组中男43例,女32例;年龄为47~72岁,平均年龄(62.41±5.72)岁。对照组中男41例,女34例;年龄为44~73岁,平均年龄(62.64±5.83)岁。2组一般资料差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。本研究已获医院伦理委员会批准,患者及家属对治疗方案同意,签署同意书。

1.2 诊断标准西医诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[2],急性起病,具有相关病史和体征,有局灶性神经功能缺损,伴有恶心、呕吐、肢体功能障碍等,症状持续数小时。中医辨证诊断参照《中风病证候诊断标准》[3]属气虚血瘀型,患者发病急,偏身异常,伴有头痛、头晕、言语謇涩、口眼歪斜等。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:所有患者均符合西医诊断标准和中医辨证标准,入院后经临床症状分析、脑CT或核磁共振检查确诊为脑卒中,年龄在40~75岁,属于首次发病,经治疗后生命体征稳定。排除标准:外伤或其他疾病所致脑卒中,合并其他系统严重疾病患者,精神疾病患者,治疗依从性不足患者等。

1.4 治疗方法2组入院后均接受常规对症治疗,包括溶栓、减轻脑水肿、抗血小板聚集治疗,根据实验室检查结果,进行血压、血糖控制,给予吸氧与呼吸支持,监测心脏、体温等生命体征。硫酸氢氯吡格雷(赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字J20180029)75 mg/次,1次/d;阿司匹林(江西制药有限责任公司,国药准字H36020722),100 mg/次,1次/d;阿托伐他汀(辉瑞制药有限公司,国药准字H20051407)10 mg/次,1次/d。待病情稳定后开始康复训练,包括床上翻身、体位转移、良肢位摆放、坐位平衡训练、站立步行训练、关节活动度训练等。2组均连续治疗1个月。观察组在对照组基础上增加中药汤剂、中医针刺、按摩康复治疗。①中药汤剂。采用血府逐瘀汤治疗,方剂组成桃仁 12 g,红花9 g,赤芍9 g,川芎12 g,牛膝9 g,生地黄 15 g,当归12 g,柴胡12 g,桔梗9 g,枳壳9 g,甘草6 g。根据患者症状相应加减,肢体麻木者加伸筋草15 g,防己10 g,木瓜10 g;气虚重者加党参15 g;血瘀重者加鸡血藤15 g,水蛭10 g,莪术10 g。每日1剂,用水煎煮,分早晚2次服用,连续治疗1个月。②中医针刺。上肢选取合谷、内关、外关、尺泽、曲池、手三里、肩髎、肩贞、肩井等穴位,下肢选取太冲、三阴交、足三里、委中、阳陵泉、丰隆、环跳等穴位。操作:使用一次性无菌针灸针,规格为0.3 mm×40 mm,患者经皮肤消毒,采用直刺法针刺尺泽、委中,采用补法针刺三阴交,其余穴位采取补泻法针刺,均取双侧穴位,患侧穴位针刺得气后留针约30 min,间隔5 min行针一次,每日1次,连续治疗1个月。③中医穴位按摩。为患者进行穴位按摩,以轻柔、轻拍配合拿、捏手法使患者肌肉放松,上肢选取内关、外关、合谷、曲池、手三里、天府等穴位,下肢选取血海、伏兔、阳陵泉、委中、足三里、昆仑、涌泉等穴位,以点、揉方法进行按摩,同时开展肢体功能练习,包括肢体内旋、外旋、内展、外展,每次按摩20~30 min,每日1次,连续治疗1个月。

1.5 观察指标①临床疗效。参照《中医病证诊断疗效标准》[4],治疗效果分为痊愈、显效、有效、无效。痊愈:患者口眼歪斜、肢体麻木、运动功能障碍等症状消除;显效:患者口眼歪斜、肢体麻木、运动功能障碍等症状明显好转,基本正常生活;有效:患者临床症状有所缓解,但仍有肢体运动功能障碍;无效:患者病情无好转甚至加重。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。②肢体运动功能。采用Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA),共包括50个评定项目,每项0~2分,得分越高,肢体运动功能越好。③生活质量。采用脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL),共分为12个评估项目,总分245分,得分越高,生活质量越高。

2 结果

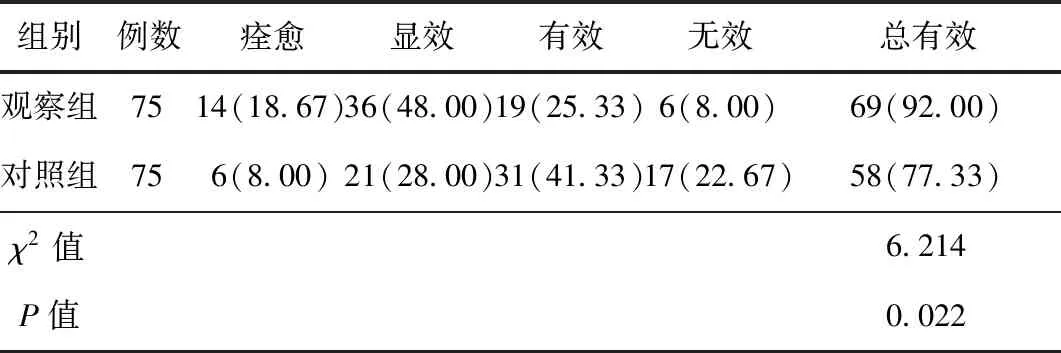

2.1 临床疗效观察组治疗的总有效率为92.00%,对照组治疗的总有效率为77.33%,观察组明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 (例,%)

2.2 肢体运动功能治疗前2组FMA评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组FMA评分均明显优于治疗前,且观察组明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者SS-QOL评分比较 (例,

表2 2组患者FMA评分比较 (例,

2.3 生活质量治疗前2组SS-QOL评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组SS-QOL评分均明显优于治疗前,且观察组明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

随着我国步入老龄化社会,脑卒中的发病人数不断增加。缺血性脑卒中具有起病急、病情发展快的特点,严重时可危及患者生命。脑卒中患者因中枢神经系统受损,发病后易出现肢体运动功能障碍[5],表现为步态异常、重心转移能力差,且行走以及负重是日常生活的重要内容,直接影响到生活质量。西医治疗以溶栓、减轻脑水肿、抗血小板聚集为主,结合患者病情配合血压血糖控制,辅之以康复训练。例如硫酸氢氯吡格雷、阿司匹林等均是常用的治疗药物。康复训练主要是调动各部位肌肉的反射,促进肢体协调。但是长期使用西药有可能诱发不良反应,康复训练对患者的依从性较高。因此,临床对于脑卒中偏瘫更加强调早期综合治疗,以利于患者运动功能恢复,减轻后遗症影响。

缺血性脑卒中属中医“中风”范畴,主要病理机制为气虚血瘀[6]。患者气血运行不畅,血液黏稠度升高,当血流阻滞严重即形成血栓。特别是中老年患者,随着年龄增长,营卫衰弱,更易发生中风。患者常因情志不畅、忧思过度、劳逸失度、恣食肥腻等引发气血逆乱,阳亢于上,血瘀上逆于脑,遂出现口眼歪斜、半身不遂症状。故治疗应以活血化瘀、行气通络为方向。

血府逐瘀汤是《医林改错》中的经典方剂,也是活血化瘀的代表方剂。方中桃仁活血祛瘀、润燥,红花活血散瘀、止痛,共为君药;赤芍活血祛瘀、清热凉血,川芎活血止痛、行气,牛膝逐瘀通经、引血下行,三者共为臣药;生地黄清热凉血,当归补气和血、润燥,柴胡疏肝解郁,桔梗、枳壳一升一降,宽胸行气,以上共为佐药;甘草调和诸药,为使药。诸药合用,共奏活血化瘀、补气养血之功效。同时现代药理学研究证实,桃仁可抑制血栓形成,并有镇静、抗炎作用[7];红花提取物有助于扩张心血管,降压降脂,抗血小板聚集[8];当归具有免疫调节作用,可抗血栓、抗心律失常、降血脂,改善冠脉循环,并发挥补血功效[9];川芎可保护血管内皮,消除自由基[10]。以上均与心血管疾病的治疗密切相关。针刺可疏通经络,行气活血,在脑卒中偏瘫治疗方面的作用显著。针刺所选穴位为神经在体表的投影点,如尺泽对应桡神经刺激点,三阴交对应胫神经刺激点,通过对相关穴位的针刺,有助于肢体运动神经功能的恢复,缓解患肢麻痹,改善肌肉功能[11],从而帮助患者提高生活自理能力。其中针刺三阴交可滋阴补肾,针刺足三里可调节患者脾胃,针刺内关、尺泽、委中、环跳等穴位可活血散瘀[12]。穴位按摩是中医活血通络的常用方法,具有调节机能、通经活络的功能[13],并有助于减轻肌肉兴奋状态[14]。且患者治疗期间卧床时间长,肌肉容易萎缩,穴位按摩配合运动功能练习可预防肌肉萎缩。

本研究中观察组和对照组入院后均接受常规对症治疗,观察组同时增加血府逐瘀汤、针刺、穴位按摩等中医康复治疗手段,其治疗总有效率明显高于对照组,患者肢体运动功能、生活质量评分明显优于对照组,说明中药汤剂联合中医康复疗法在活血化瘀、促进肢体功能恢复、提高患者生活质量方面的作用值得肯定,临床应加以应用。