半夏泻心汤辨证加减治疗脾虚湿热型慢性胃炎临床观察

2021-03-18沈家松

沈家松

慢性胃炎是在不同病因共同作用下所导致的慢性胃黏膜病变,在胃病中的发病率居于首位。对慢性胃炎进行中医辨证分析,可分为脾胃虚寒型、脾虚湿热型、脾胃虚弱型、脾虚胃热型等,而脾虚湿热型较为常见,通常表现为胃脘部的闷胀作痛、反酸、嗳气、强烈的灼烧感等,对患者的日常生活及进食造成了极大困扰[1,2]。半夏泻心汤是中医经典名方之一,其源于仲景所书《伤寒论》,对于心下痞,即胃部的痞塞不通具有较好的治疗效果。本研究旨在探讨半夏泻心汤辨证加减治疗脾虚湿热型慢性胃炎的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料以2017年6月—2019年6月本院所收治的126例慢性胃炎患者作为研究对象,分组方法采用区组随机化法,分为对照组与观察组各63例。其中,对照组患者男38例,女25例;平均年龄为(58.25±9.47)岁;平均体质量为(68.15±6.38) kg;平均病程为(1.57±0.43)年。参照组患者男36例,女27例;平均年龄为(56.43±10.17)岁;平均体质量为(67.68±7.20) kg;平均病程为(1.48±0.52)年。对所有患者进行中医辨证分析,患者均为脾虚湿热型慢性胃炎。2组患者的性别、年龄、体质量、病程及中医体质辨证等一般资料对比,结果表明差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准①参考《中国慢性胃炎共识意见(2017年,上海)》[3]中关于慢性胃炎的症状描述,即上腹部疼痛、胀痛,食欲不振、少饮食、易早饱,具有烧心感,易反酸;②结合胃镜影像结果,即患者胃黏膜红白相间,且白色部分多,胃内壁皱襞较少、变平、甚至消失,其血管显露结果为阳性。

1.2.2 中医诊断标准①参考《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[4]中对于胃脘腹痛的症状描述,即胃脘具有疼痛,且脘部具有胀满、胀闷、纳呆、嗳气、吐酸、腹胀等,对患者进行分型,其胃脘痞胀、疼痛,舌红、苔黄且厚腻,口苦、口臭,具有恶心、呕吐的现象,小便黄,大便黏滞,脉滑数,即为脾虚湿热型。

1.3 纳入标准①年龄≥18岁;②加入研究前1个月未接受相关治疗;③患者均符合西医及中医诊断标准中慢性胃炎的诊断及脾虚湿热辨证分型标准;④患者对本次研究所使用的药物耐受;⑤患者及其家属均表示知情,并自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准①患者伴有肝肾等重要脏器严重病变;②患者具有免疫缺陷或感染性疾病;③患者合并消化系统疾病;④患者处于哺乳期或妊娠期。

1.5 治疗方法2组患者入院后,均给予其常规措施保障生命体征,给予患者日常生活指导,向其宣讲饮食禁忌的项目,对患者的情志调节、饮食控制及身体锻炼均予以加强,以避免慢性胃炎的相关诱因。对照组患者给予常规治疗,即指导其口服兰索拉唑肠溶片(康普药业股份有限公司,国药准字H20093340)2片/次,1次/d,口服阿莫西林胶囊(福州海王福药制药有限公司,国药准字H35020305)2粒/次,6~8 h/次,日剂量≤4 g(8粒),口服克拉霉素片(Abbott S,P,A,国药准字J20050067)1片/次,2次/d,持续治疗2个月。观察组患者在此基础上给予半夏泻心汤辨证加减治疗,半夏泻心汤组方如下:清半夏12 g,黄芩9 g,干姜 9 g,人参9 g,炙甘草9 g,黄连3 g及大枣12 g;患者若兼有肝胃气滞,则加柴胡10 g,香附6 g,枳壳6 g,陈皮6 g,佛手6 g及乌药6 g;患者若兼有肝胃郁热,则加柴胡 6 g,赤芍6 g,陈皮6 g,龙胆草6 g,黄连6 g,吴茱萸6 g,海螵蛸6 g,浙贝母6 g,牡丹皮6 g及栀子6 g;患者若兼有脾胃虚弱,则加黄芪6 g,党参6 g,麸炒白术6 g,茯苓6 g,砂仁6 g及陈皮6 g;患者若兼有胃阴亏虚,则加人参6 g,麦冬6 g,生地黄6 g,玉竹6 g,百合 6 g 及乌药6 g;患者若兼有胃络瘀血,则加丹参6 g、砂仁6 g、檀香6 g、蒲黄6 g、五灵脂6 g及香附6 g。以上调剂均为1剂用量,1剂/d,以水煎,分2次服用,持续治疗2个月。

1.6 观察指标以2组患者治疗前后的中医证候积分、免疫功能水平及疗效作为本次研究的评价指标。

1.6.1 中医证候积分结合患者的胃脘或胁肋胀满、胃脘灼烧感、口干口苦、恶心呕吐,对中医证候积分进行分级、赋分,轻记为0分,中记为1分,重记为2分,记录并对比患者治疗前后的中医证候积分。

1.6.2 免疫功能采用SemiBio Assay细胞免疫芯片(上海中乔新舟生物科技有限公司提供)对患者治疗前及治疗后的CD3+、CD4+、CD8+进行测定,并计算CD4+/CD8+的值。

1.6.3 疗效参考《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[4]中的疗效判定标准及实际治疗效果进行评价:显效:患者临床症状及体征均消失,对其进行胃镜影像检查,胃部黏膜基本恢复正常,对其进行病理学检查,其腺体萎缩,且肠上皮化消失,患者精神状态佳,食欲正常;有效:患者临床症状及体征均有所好转,对其进行胃镜影像检查,胃部黏膜处于恢复阶段,对其进行病理学检查,其腺体处于萎缩阶段,且肠上皮化减轻2级度,患者精神状态尚可,食欲恢复;无效:患者临床症状及体征均无改善,胃镜影像检查及病理学检查结果均较治疗前无变化,甚至恶化。治疗总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。治疗后记录患者的疗效。

2 结果

2.1 中医证候积分治疗前,2组患者的4个项目中医证候积分对比,无统计学差异(P>0.05);治疗后,2组患者的4个项目中医证候积分均有所下降,但观察组患者的中医证候积分显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗前后中医证候积分对比 (例,

2.2 免疫功能治疗前,2组患者的免疫功能水平对比,无统计学差异(P>0.05);治疗后,2组患者的CD3+、CD4+及CD4+/CD8+均有所提升,CD8+则有所下降,但观察组患者的CD3+、CD4+及CD4+/CD8+显著高于对照组,CD8+显著低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者治疗前后免疫功能水平对比 (例,

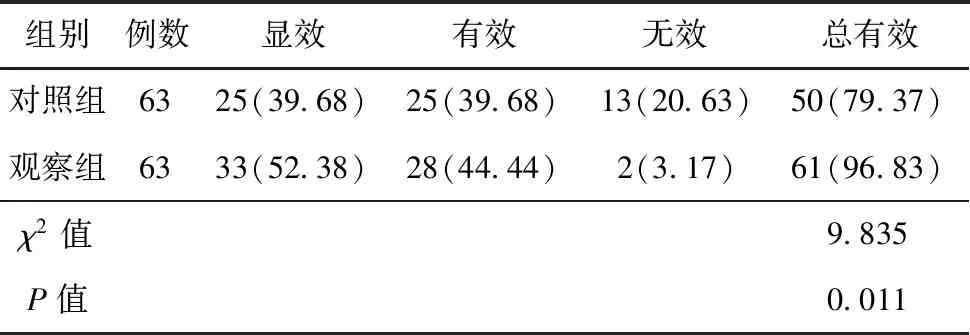

2.3 疗效治疗后,观察组患者治疗总有效率为96.83%,显著高于对照组患者的79.37%(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者临床疗效对比 (例,%)

3 讨论

消化道疾病在我国具有高发态势,且其治疗效果不佳、易反复,在临床上是困扰患者及医师的一大问题,而慢性胃炎就是其中一种[5,6]。慢性胃炎本质为胃黏膜炎性病变,具有3种类型,即慢性浅表性胃炎、慢性糜烂性胃炎及慢性萎缩性胃炎。慢性胃炎的病因较多,常见于幽门螺杆菌感染、不规律饮食、吸烟、酗酒等,且慢性胃炎的发作往往在中老年时期,患者年轻时通常没有明显的临床症状[7,8]。对慢性胃炎患者行胃镜检查,可见其黏膜内炎性细胞浸润,且小凹上皮出现增生甚至出现肠上皮化生的现象。慢性胃炎对于患者的胃黏膜具有较大的影响,可致使患者的胃黏膜防御能力下降,其临床表现多为腹部胀痛、反酸、嗳气等,且易出现相应的胃部并发症,如胃出血、胃溃疡,甚至胃癌等。西医学角度通常认为,患者自身的不良饮食习惯或感染幽门螺杆菌可致病,故通常采用奥美拉唑等对慢性胃炎进行治疗[9];反观中医学分析,慢性胃炎即为“胃脘腹痛”,多发于胃脘部,且从五行角度进行分析,胃炎的产生与胃附近的脾、肝等器官亦相关,故临床常见的胃炎为脾虚湿热型慢性胃炎[10]。

治疗脾虚湿热型慢性胃炎,需结合其发病机理进行分析,即脾阳虚、湿气郁结、脾不运湿,故治疗该疾病,需理气和胃、补脾去热、攻补兼施[11]。半夏泻心汤是著名的和解剂之一,源于《伤寒论》,广泛应用于治疗心下痞,具有寒热平调、消痞散结的功效;其中半夏为君药,具有强烈的散结消痞之效,又可降逆止呕;干姜可温中散寒,结合黄芩与黄连的大苦大寒,以此达到寒热平调的功效,3味药共为臣药;人参、大枣则共为佐药,以此温补脾虚所致的脾气失调;甘草即为使药,起调和诸药之效。且在临床实践中,结合患者的辨证分析结果,对半夏泻心汤进行加减,可起到异病同治之效,以此提升患者的治疗效果。药理学认为,半夏可抗肿瘤,亦具有镇吐作用;黄芩则可抗菌,其中所含的黄芩素及黄芩苷被证实具有一定的抗焦虑作用[12],故结合现代药理学理论,亦可证实半夏泻心汤对于治疗慢性胃炎具有较好的疗效。反观本次研究结果,患者在治疗前后的中医证候变化、免疫功能水平变化及临床疗效,亦可说明半夏泻心汤对于治疗的有效性与安全性;且结合免疫功能变化可知,CD3+、CD4+及CD4+/CD8+均有所提升,CD8+则有所下降,该疗法对患者的胃黏膜具有一定的修复作用。

综上所述,针对脾虚湿热型慢性胃炎患者,以半夏泻心汤辨证加减治疗,可有效提升患者的免疫功能,缓解其临床症状,提高其治疗效果,胃黏膜修复效果佳。