季冻区路基填土冻胀特性试验研究

2021-03-17崔宏环王伟浩闫子麟邢辰孙利成

崔宏环,王伟浩,闫子麟,邢辰,孙利成

(河北建筑工程学院 土木工程学院,河北 张家口 075000)

冻土是具有负温并含有冰的土类和岩石,土体处于负温的环境下,孔隙中部分水分冻结成冰导致土体原有的热学平衡被打破,受温度梯度影响,未冻结区内水分向冻结锋面迁移并遇冷结成冰,冻结锋面附近各相成分的受力状况发生变化,土骨架受拉分离,水分聚集形成冰透镜体,随着冻结锋面推移以及水分进一步迁移和集聚,土体体积增大发生冻胀现象。张家口地区为典型的季冻区,由于路基存在冻胀现象,对季冻区道路正常运营造成很大影响。

常法等通过现场观测的路基土水分变化,分析对路基的冻胀影响;毛雪松等通过实时监测数据,分析路基内部水分和温度在时间和空间上的变化;邴慧等通过对开放系统条件下粉质红黏土冻胀试验分析,得到土体变形主要是因为土中水的原位冻胀和迁移水冻胀;程培峰等研究粉砂土在不同含水率和压实度情况下的冻胀试验,得到了不同条件下的冻胀率;李奋等在不同含水率和压实度条件下对青藏地区的黏土和粉质黏土进行冻胀试验,得到冻胀率与含水率、压实度之间的规律;陈文等对不同含水率和重度值的土样进行试验,分析含水率与重度值对冻胀性的影响;王瑞分析了两种不同土质的冻胀率在不同压实度情况下的变化规律;吴东军等通过自主研发的冻融装置,在开放系统下进行了单向冻结深厚表土试验,得到含水率和温度与冻胀率的关系;李建宇等在封闭条件下对包兰线路基土进行冻胀试验,研究在不同含水量、密实度下的冻胀特性;魏厚振等通过改变饱和粉土试样的高度与边界温度,进行冻胀试验,研究其水分迁移和水分重分布的变化规律;程培峰等通过对冻土区内冻土进行冻胀试验,分析了冻胀率与含水率、压实度等变量之间的关系。该文以张家口地区路基填土作为研究对象,通过自主研发的冻胀试验机的监测数据,揭示大尺寸试样在开放系统条件下顶端温度对路基填土的冻胀影响机理,为张家口地区以及类似地区的道路路基冻害整治提供参考。

1 试验概况

1.1 试验准备

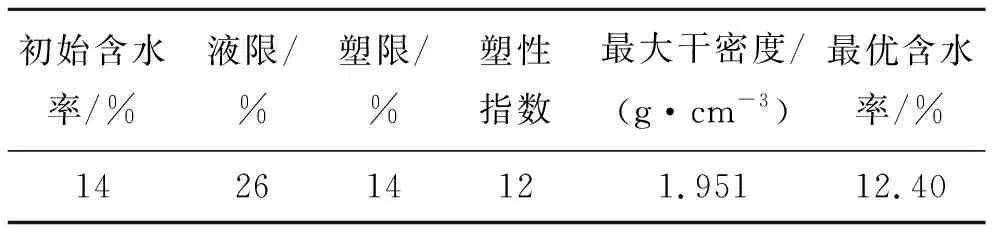

河北张家口地区为典型的季节性冻土区域,其分布着广泛的冻土,此次试验选取张家口地区的路基填土,首先进行室内土工试验,得到了土样的基本物理指标如表1所示,由于破坏了原状土样,因此尽量保证所配试样与原状土样参数一致,减少试验的误差。

表1 试验土样基本物理指标

1.2 试验设备

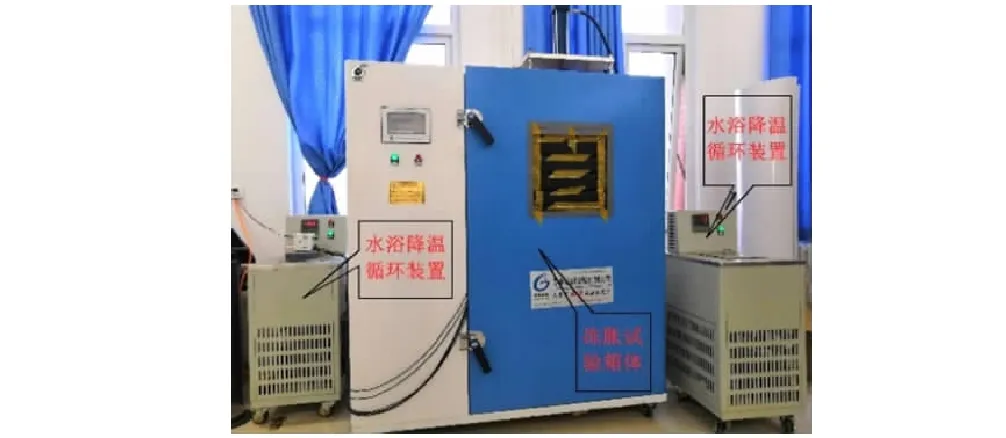

室内试验所用设备为自主设计的试样冻胀机,如图1所示,其结构包括土工冻胀试验机恒温箱体、两个水浴降温循环装置、温度、水分与位移检测系统和补水系统等,其中冻胀机恒温箱体外形尺寸约为2 m×2 m,恒温箱体最佳恒温波动度为±0.2 ℃,两个水浴降温源循环装置分别连接降温顶板与底板,其最佳波动范围为±0.1 ℃,适用于-20~60 ℃的冻土冻胀试验,试验过程中温度可通过水浴箱上部控制面板调节。

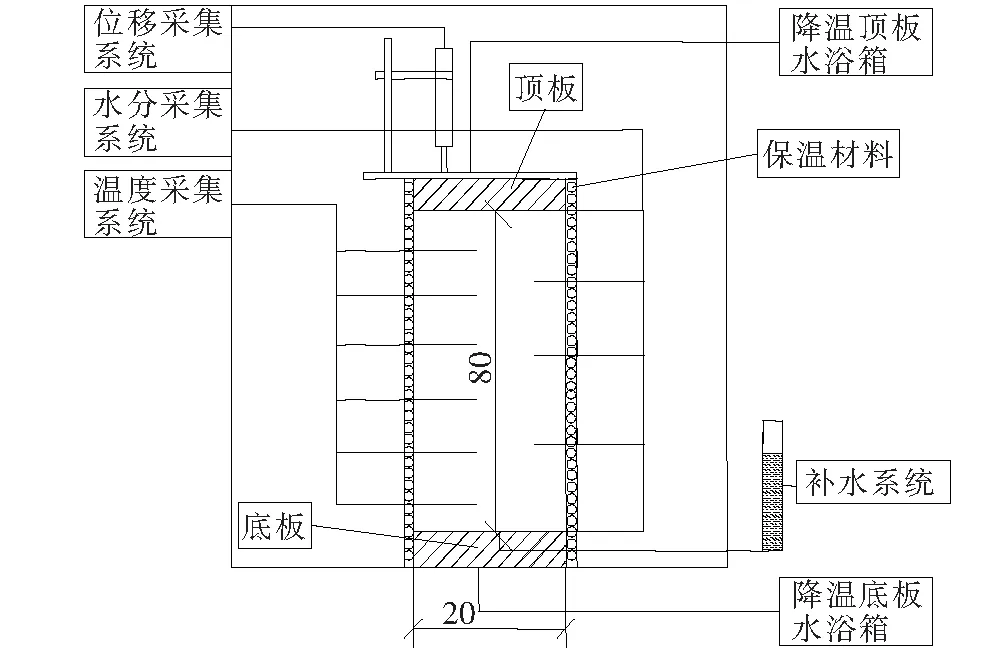

其内部示意图如图2所示,试样高80 cm,直径20 cm,在试样桶侧面自上而下插入5个水分测量传感器,并编号为S1~S5,记录试样在不同高度的水分随时间的变化过程,其中每个传感器竖向间距约为20 cm,精度为0.01%。自上而下插入6个温度测量热电偶,并编号为W1~W6,记录试样在不同高度的温度随时间的变化过程,其中每个热电偶的竖向间距约为11.4 cm,精度为0.1 ℃,在降温顶板顶部安装竖向变形测量传感器,记录试样因冻胀竖向位移随时间的变化过程,测量范围为0~30 mm,精度为0.1 mm。且3个传感器计数间隔均为60 s。

图1 土工冻胀试验机

图2 土工冻胀试验内部示意图(单位:cm)

1.3 试验方案

试验中降温顶板温度值取-5、-10和-15 ℃。

试验前先将土置于烘箱内,烘干24 h,使其中水分充分挥发,按初始含水率为14%的土水配合比配土,配成土放入保鲜袋中焖24 h,使土水充分混合,随后将焖置过的土击入试样桶内制备试样备用,分别对试样进行编号。

固定试样桶于冻胀恒温箱中,试验前将试样置于恒温环境中稳定24 h,恒温阶段将降温顶板与降温底板按设计进行调节,当试样断面监测的温度达到稳定值后,再调节降温顶板的温度值,开始进行自上而下的单向冻结试验。试验全程均在补水条件下进行。

2 试验结果与分析

2.1 冻胀量变化分析

土体冻胀主要是由于毛细水迁移引起的。随着温度的降低,颗粒表面水分冻结形成冰晶,此时试样中水的相变热与散热不平衡,引起水沿毛细水分通路上升至冻结锋面附近发生冻结,冰晶体积逐渐变大形成冰透镜体,随着冻结锋面的下移,水分持续迁移,冰透镜体增加并挤压周围土体产生冻胀。

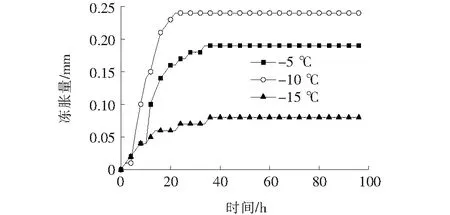

图3为不同顶端温度(-5、-10、-15 ℃)条件下冻胀量随时间的变化过程。

图3 冻胀量随时间的变化过程

由图3可以看出:① 不同顶端温度条件下冻胀量随时间变化均有先快速增加再缓慢增加最后趋于稳定的变化趋势,原因是开始阶段土样上部发生冻结作用,土体间孔隙中的水分结冰,并形成冰透镜体向上挤压土体,使冻胀量增长较快;随着时间增加,冻结锋面下移,孔隙内形成的冰晶也会阻碍水分迁移,影响冰透镜体增加,使冻胀量增加缓慢;时间再增加,试样中水的相变热与散热形成新的动态热平衡,冻结锋面不再移动,水分不再发生迁移,冰透镜体不再增加,使冻胀量逐渐趋于稳定;② -10 ℃对应的稳态冻胀量最大,-5 ℃次之,-15 ℃最小,原因在于-10 ℃条件下土样中的水分更易发生迁移,水分补充量大,单位时间内上部冻结区内冰透镜体增加量较大,冰透镜体挤压土体使冻胀量增加量变大。-5 ℃与-10 ℃条件相比,土样中的水分在土样中迁移速率相对变慢,水分补充量相对变少,冰透镜体的增加量相对减小,冻胀量较低。-15 ℃时,虽然此时的温度最低,但此时土样冻结速率也很大,导致试样中部分水分没有发生迁移便发生原位冻结,水分补充较-5 ℃时更少,从而使冻胀量最小。

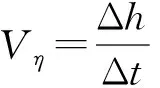

冻胀速率为单位时间内冻胀量的增量,即:

(1)

式中:Vη为冻胀速率(mm/h);Δh为冻胀量的变化量(mm);Δt为时间增量(h)。

图4为不同顶端温度下的冻胀速率随时间的变化过程。

图4 冻胀速率随时间的变化过程

由图4可以看出:随着冻结的发展,冻胀速率均呈现先降低再稳定的趋势,-10 ℃对应的冻胀速率的变化速率最大且最早达到稳定状态,原因在于顶端温度在-10 ℃条件下土样中的水分更易发生迁移,单位时间内冰透镜体更易形成,对水分迁移的影响越发明显,使冻胀量增量减小,冻胀速率变化速率最大,且最早达到稳定状态。

2.2 冻胀率分析

冻胀率为冻胀量与冻结高度的比值,即:

(2)

式中:η为冻胀率;Δh为冻胀量(mm);H为冻结高度(mm)。

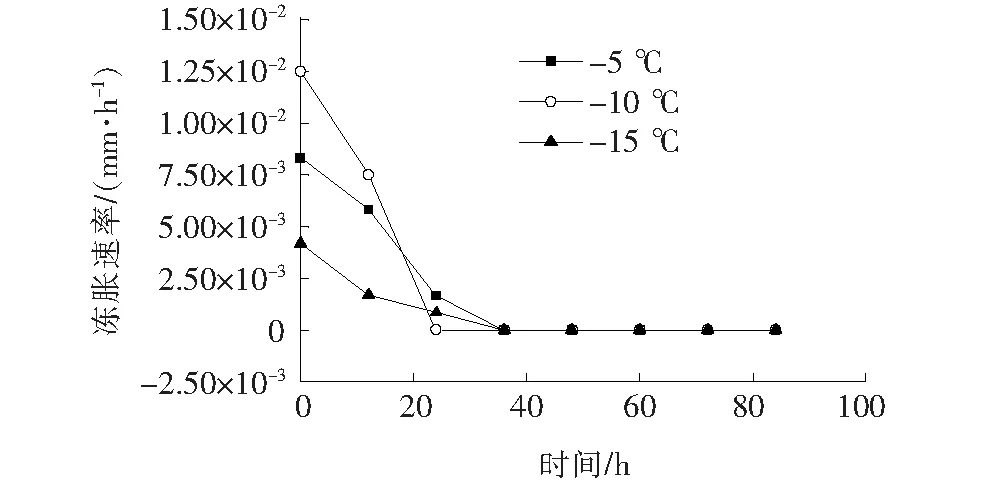

定义冻胀量变化的3个阶段内的冻胀率分别为快增状态冻胀率、慢增状态冻胀率和稳定状态冻胀率。每个顶端温度下均在其各阶段中取一个时刻对应的冻胀率来代表各状态冻胀率进行分析,作出图5不同状态冻胀率与顶端温度关系图。

图5 冻胀率与顶端温度关系散点图

由图5可以看出:快增状态冻胀率在-10 ℃条件时最大,慢增状态和稳定状态对应的冻胀率随顶端温度的降低有下降的趋势,原因是开始阶段冻结作用显著,冻胀量对冻胀率的影响相对较大,且-10 ℃更易使水分在土样中发生迁移,使对应冻胀量增大,冻胀率出现比-5 ℃与-15 ℃高的情况,而慢增状态和稳定状态时冻胀量变化不明显,冻结高度对冻胀率的影响相对较大,使冻胀率随顶端温度降低逐渐降低。

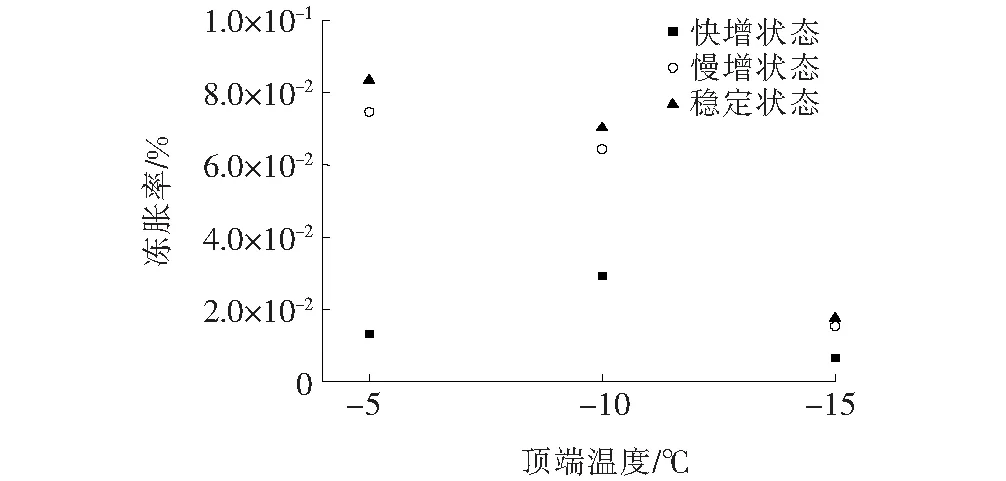

图6为稳态冻胀率与顶端温度关系。

图6 顶端温度与稳态冻胀率关系图

由图6可以看出:稳态冻胀率随着顶板温度的降低呈现减小的趋势,即-5 ℃最大,-10 ℃次之,-15 ℃最小。原因在于随着顶板温度的降低,冻结范围相应增大,冻结高度增大,稳定后的冻胀率减小。

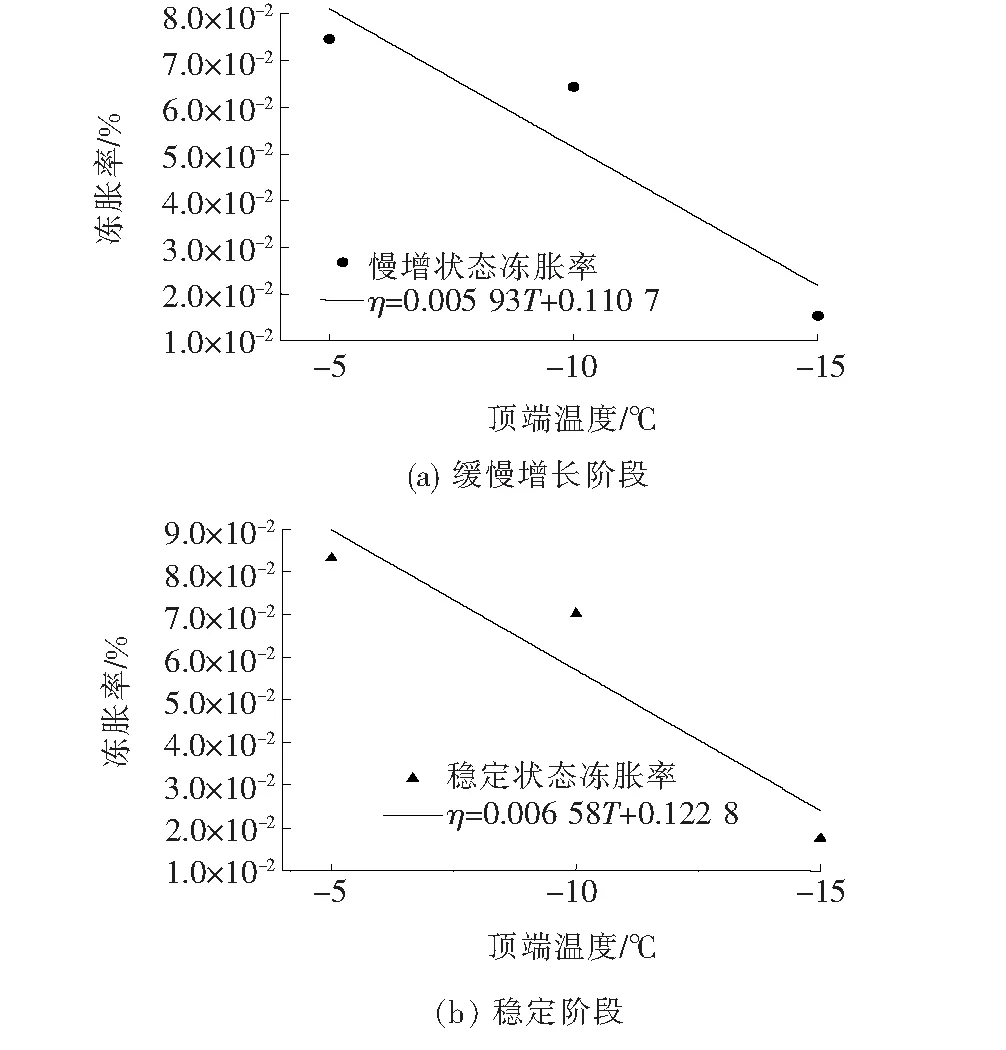

对慢增状态冻胀率和稳定状态冻胀率与顶端温度的关系进行拟合得到拟合曲线图,如图7所示。

图7 冻胀率与顶端温度拟合曲线图

由图7可知:① 在冻胀量缓慢增长阶段拟合曲线的相关系数R=0.935 78,慢增状态冻胀率与顶端温度的关系方程为η=0.005 93T+0.110 7;② 在冻胀量稳定阶段拟合曲线的相关系数R=0.944 6,稳定状态冻胀率与顶端温度的关系方程为η=0.006 58T+0.122 8。

2.3 温度变化分析

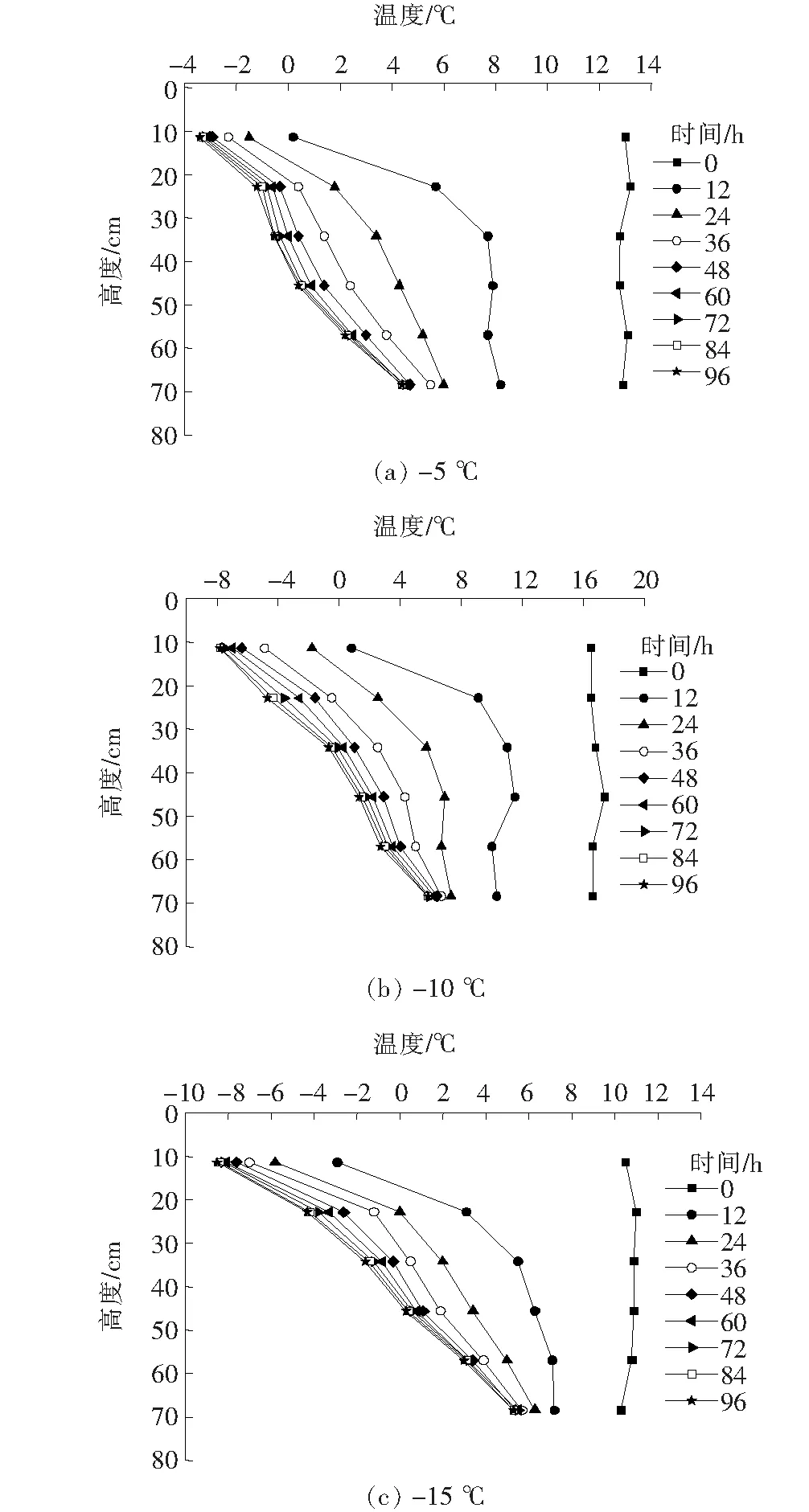

图8为3种顶端温度情况下,不同时刻试样内部温度沿深度的分布图,时间间隔为12 h。

图8 试样内部温度沿高度分布图

由图8可知:在0时刻,经过冻胀机恒温循环系统处理后,不同高度处的温度达到恒定值,故为一条竖直线条,随着冻结的发展,同一深度处的温度降低幅度越来越小,最后稳定在一个温度值,于是温度沿深度的分布曲线也由12 h时刻的非线性弧形线条逐渐发展成具有一定线性关系的直线。原因是内部温度变化主要与水分冻结作用有关,随着冻结的发展,土样内部水分最终会达到稳态,且距离冷端越近的位置水分冻结效果越明显。

2.4 水分变化分析

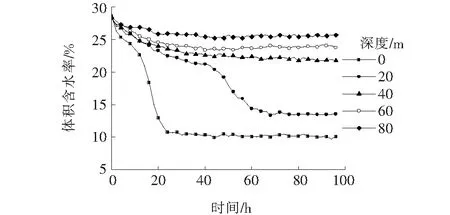

图9为在-5 ℃条件下土样内部不同深度处水分随时间的变化曲线。由图9可以看出:

图9 -5 ℃条件下不同深度处水分随时间的变化曲线

(1) 在0 cm深度处,体积含水率直接大幅度减小。原因在于,此位置距离冷源最近,相当于表层,在温度达到土体冻结温度后水分发生原位冻结,土粒间孔隙内含冰量增加,试件上部由未冻结区渐变为冻结区,冻结锋面在两区域之间存在,虽然冻结锋面处水分变化明显,但是孔隙内的冰晶对水分向上迁移有一定阻碍作用,使水分由于水结冰产生的减小量大于水分由于自下而上迁移的增加量,出现大幅度减小。

(2) 在20 cm深度处,体积含水率的减小由小幅度变为大幅度。原因在于此位置距冷端较近,相当于浅层,开始阶段此位置主要充当水分迁移通道,维持上部由于冻结作用发生的水分变化,水分随着冻结的发展,冻结锋面移动到20 cm深度附近,此时作为发生冻结作用的区域,水分发生大幅减少。

(3) 0 cm深度处的体积含水率达到稳定的时间与20 cm深度处的体积含水率开始发生明显减小的时间存在一定的时间差。原因是水分传感器分布有一定间隔,这个时间差是冻结锋面由上到下移动的时间。

(4) 在40 cm及以下深度处,体积含水率基本呈现稳定的状态,冻胀现象不明显,原因在于40 cm深度以下距冷端较远,相当于深层,水分的冻结作用相对较弱,最大冻深处为20~40 cm,且开放系统下冻胀过程中一直有补水瓶中的水分补充,使体积含水率保持稳定。

3 结论

(1) 不同顶端温度条件下的冻胀量随冻结的发展均有先增大后稳定的趋势,稳定后的冻胀量在顶板温度为-10 ℃时最大,-5 ℃时的冻胀量次之,-15 ℃时的冻胀量最小。冻胀速率随冻结的发展呈现先减小后稳定的趋势,在-10 ℃时对应的冻胀速率减幅大,且达到稳定时间最短。

(2) 快增状态冻胀率在-10 ℃条件时最大。慢增状态和稳态对应的冻胀率随顶端温度的降低有下降的趋势,得到慢增状态冻胀率与顶端温度的关系方程为η=0.005 93T+0.110 7,稳定状态冻胀率与顶端温度的关系方程为η=0.006 58T+0.122 8。

(3) 试样内部温度沿深度逐渐由非线性分布发展到线性分布。

(4) 顶端温度作用对不同深度处水分的冻结与迁移均有不同的影响,最大影响深度不超过40 cm。0 cm深度处与20 cm深度处的体积含水率变化较明显,最大冻深处为20~40 cm,40 cm及以下深度处,体积含水率基本呈现稳定的状态。