“道法自然”在高速公路互通景观设计中的实践

2021-03-17段树明毛静

段树明,毛静

(1.中交第二公路勘察设计研究院有限公司,湖北 武汉 430056; 2.武汉市农业科学院林业果树研究所)

1 前言

公路景观的设计,不仅是对公路建设所在地进行新景观开发和创造,还包括公路周边原有景观的保护、利用和改造。公路景观设计过程、内容与景观资源的审美情趣及视觉环境质量密切相关,其规划、设计对自然资源与文化资源的可持续发展有着非常重要的意义。随着时代的发展、社会的进步,人们愈来愈认识到自然、社会、经济的协调发展、人与自然的共生是人类社会发展的必由之路。在中国,自1988年开始建设高速公路以来,中国高速公路建设向世界前列高速迈进。高速公路作为国家重要的基础设施之一,对中国社会经济的发展起到了巨大的促进作用。同时,高速公路建设也加速了自然环境的改变。高速公路的建设会占用大量的土地、开挖山体等,常常对当地的植被、地貌和其他自然资源产生破坏,并对生态敏感区产生影响(历史遗迹、自然保护区、风景名胜等)。高速公路建设和运营期的生态保护和生态恢复已关系到公路建设的可持续发展。

因此,公路景观建设在充分利用沿线的自然景观与人文景观资源的同时,必须注意对生态资源的维护,即以“自然”之道为设计理念,使沿线景观资源的利用与公路建设在时间和空间上保持持续的、稳定的势态。2 000多年前,道家老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子》第二十五章)的思想,即人效法地的原则,地效法天的原则,天效法道的原则,而道则以效法自己的本然状态为原则。以“道法自然”为指导原则进行园林景观艺术设计与建造时,是将个人的意愿与情感在回归自然与享受自然的状态中得到恰当的表达。

“道法自然”的思想早已体现于中国古典园林。如今,道家思想已广泛地应用于园林景观创作。该文将尝试在高速公路景观设计中,以“道法自然”思想为指导理念,探讨道家思想在高速公路景观中的应用与体现,从而为建设与自然环境相协调的可持续发展的生态型公路景观开辟一个新的思路。

2 “道法自然”在高速公路景观设计中的实践

以广东从(化)-(东)莞高速公路互通景观设计方案为例,通过对不同互通地段周边环境的认真踏勘,细致解读场所特性,以“道法自然”为景观设计指导思想,将沿线互通的自然风貌划分为“山”、“水”、“田”、“林”4类,充分尊重每个互通不同特质进行景观设计,进而实践高速公路中“道法自然”的生态设计思路与方法。

2.1 项目概况

该项目是从莞高速公路东莞段,起点位于东莞市与惠州市地界交汇处,顺接从莞高速公路惠州段终点,在东莞凤岗镇大湖洋接规划的深圳外环高速公路处终止,主线全长约42.2 km,建成之后将成为增城从化等北部山区一条通往东莞、深圳的快速通道。

2.2 设计理念

当前流行的生态高速公路的设计手法,从严格意义上说是一种“伪生态”。缺乏对场所特征的认真分析解读,简单地认为多种树,种大树,增加植物层次就是生态,这种做法是不可取的,这种为了“绿化”而绿化的设计不是人们所需要的,人们内心深处需要的是能释放自己的自然景观。此次公路景观规划则以一种尊重自然,尊重乡土风光的精神,来寻求一种更加和谐的公路建设之道;使得身处此景观中的人们,充分感受到自然元素之间的和谐。

对于长期居住在城市的人们,每每看到“山、水、田、林”这些自然景物会倍感亲切,甚至会有些许兴奋或感动。因此该方案设计将在尊重沿线场所本身特性的基础上,营造与其和谐共融的景观,带领司乘人员展开一次心灵激荡的“回归自然的生态之旅”。

山、水、田、林其共同的美在于自然,在于给予人的感受很亲切,很愉悦。但其又各有特色,设计中提取“山、水、田、林”之“神”来表达此次设计理念。

山:山之美在于其“形”及其四季变化(春山淡冶如笑,夏山苍翠而欲滴,秋山明净如妆,冬山惨淡如睡)。设计中灵活运用地形设计放缓边坡与周围山体形成呼应,并通过与山体原有植被相近的植物配植进行绿化,达到与山体融为一体。地形的营造还可以创造出不同的景观空间,给人不同的感受。

水:水之美在于其“势”、反射性及其空灵的特性。充分利用原址中的水体,保持原有水系的贯通;同时结合人工湿地的营建,延续周围水系的走向,营造和谐的地形和水势;还可在互通区中设立自然雨水收集池,减少绿化养护过程中的资源消耗。

田:田之美在于其宜人的尺度、色彩以及其丰富的动态变化(其色彩、质感、气味、空间,都随四季而变化)。设计中顺应田块的尺度,延续田块的肌理,维持其灌溉水系及交通(田埂),运用其他植物材料代替原有作物。比如可以将互通内的原有田块规划为苗圃或者花圃,亦可成块种植香蕉,延续珠三角地区香蕉林的景观,田埂上随意点缀数株树木,与周边田块呼应。

林:林之美在于四季林相的变幻(春英夏荫,秋毛冬骨)。通过对周围植物群落的调查分析,营造季相变化突出、稳定的植物群落景观。

“山、水、田、林”并非都是孤立成景,通常是两种或者多种同时存在,相互烘托他们的美,所以才有前人这样美妙的描述:“山以水为血脉,以草地为毛发”,“水随山转,山因水活”,“山藉树而衣,树藉山为骨”等。

2.3 设计方案

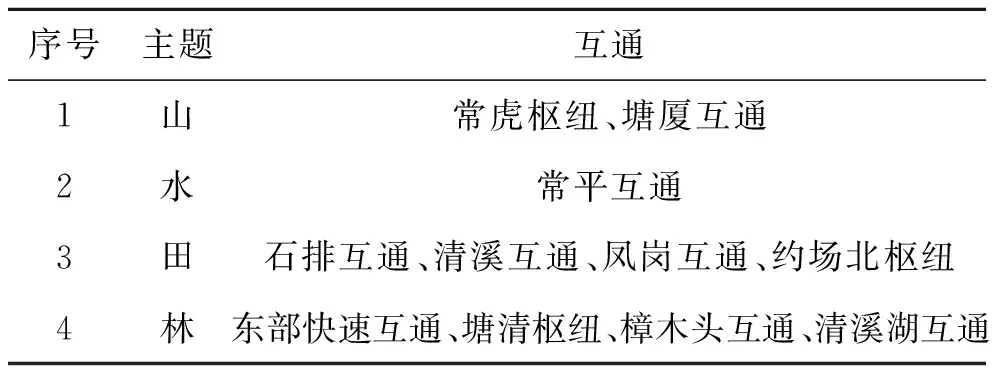

沿线共有11座互通,其中主线9座,清溪支线2座,分布如图1所示。根据每个互通区内及周围自然景观的现场调查,并经过解读分析,结合总体设计理念将每个互通的主题根据“山、水、田、林”归纳为4种类型(表1)。

图1 设计路段沿线互通分布图

表1 不同互通景观绿化设计主题

(1) 常虎枢纽、塘厦互通:两个互通周围均有自然山体分布,不同的是常虎枢纽只有部分匝道切割山体,为傍山而行[图2(a)、(c)];而塘厦互通周边地形起伏较大,互通几乎在群“山”之间,且塘厦互通周边有多处鱼塘、水库等水体,所以设计主题虽都以“山”为主,但还是有不同的个性,不同的特色[图2(b)、(d)]。设计中对匝道切割山体的边坡尽量放缓,特别在互通区域的边坡,结合排水管涵进行地形设计,取消原硬质排水沟,利用地形进行自然缓坡排水。借鉴互通周围山体植物群落的种类组成、结构特点和演替规律,以植物群落为绿化基本单元进行绿化景观设计,将对自然的扰动和破坏控制在最小限度内,采取一切措施,尽快地恢复原来的自然群落,尽量减少人工痕迹,使互通区内绿化与周围环境融为一体。

(2) 常平互通:该互通区内及互通周围有多处鱼塘,并有河流两次从互通区内穿过,动、静水体形式均存在,水体面积占互通区面积的60%以上[图3(a)],设计中充分体现该互通“水”这一典型特征,尽情营造“水”的主题。尽量延续原来水系的走向,保持畅通,适当对水体边缘进行修整,多余土方可结合地势营造微地形,适当抬高地势,避免积水不利植物生长。植物种植以点缀为主,尽量减少人工痕迹,使其充分融入自然[图3(b)]。

图2 常虎枢纽、塘厦互通景观设计

图3 常平互通景观设计

(3) 石排互通、清溪互通、凤岗互通、约场北枢纽:这几个互通区内及周围“田”的特征比较突出,其中石排互通周边地势很平坦,且有多处鱼塘,“水”的特性也有所体现[图4(a)];清溪互通[图4(b)]、凤岗互通位于山体附近[图4(c)],互通周围除了“田”的特征外,“山”和“水”在互通区内均有所体现;约场北枢纽互通内及周围“田”、“山”、“水”都有所体现[图4(d)]。综合分析,以上互通可以营造自然的“田园风光”,顺应田块的尺度,延续田块的肌理,保持其灌溉水系及交通(田埂),运用其他植物材料代替原有作物,形成独特的景观。4个互通地理位置及交通均较方便,水源又充足便利,且比较容易进入互通区内部,故这些互通非常适合用来做苗圃或者花圃,或者可以用来种植香蕉、甘蔗,形成珠三角地区常见的香蕉林或蔗田景观,既丰富了沿线自然景观,又能带来一定的经济效益,还能充分利用土地功能,节约土地。

(4) 东部快速互通、塘清枢纽、樟木头互通、清溪湖互通:东部快速互通[图5(a)]、塘清枢纽[图5(b)]、樟木头互通[图5(c)]、清溪湖互通[图5(d)],这几个互通周围地形有起伏,但起伏不是太大,故宜营造“林”的景观效果,和周边自然景观和谐相容。互通内均有地形起伏,设计中结合排水营造微地形,并与周边山势形成呼应,再结合地形营造“近自然”的森林景观。

图4 石排、清溪、凤岗互通和约场北枢纽景观设计

图5 东部快速、塘清枢纽、樟木头和清溪湖互通景观设计

3 植物材料选择与配植

此设计在植物造景中植物群落的设计遵循自然群落的特征与发展规律,形成高、中、低多层次空间藕合的立体绿地系统构架。例如松林下可配置杜鹃等喜半荫的植物,杜鹃等低矮灌木层保护土壤不致干化,有利于松树生长,反过来松树的树荫也有利于杜鹃的生长。

通过对沿线自然植被及园林苗圃的调查与综合比选,主要采用的树种有:台湾相思、大叶相思、蓝花楹、大叶榕、细叶榕、垂叶榕、水石榕、黄花槐、细叶榄仁、凤凰木、桃花心木、大王椰子、刺桐、尖叶杜英、大叶桉、美丽异木棉、木棉、秋枫、南洋杉、大叶紫薇、夹竹桃、紫薇、红绒球、福建茶、龙船花、花叶良姜、黄金榕、三角梅、九里香、朱蕉、变叶木、软枝黄蝉、非洲茉莉、大红花、鹅掌柴、红背桂、蚌花、蜘蛛兰、炮仗花、辟荔、台湾草、毛杜鹃、马尼拉草、蔓花生等。

4 结语

中国老庄智慧中的“自然”生态理念与现代生态学理论的有机结合对指导中国现代高速公路景观的发展具有重要意义。在从莞高速公路互通景观设计与建设过程中,遵循互通地形与景观原貌,充分挖掘并体现了周边自然景观特性,以“山、水、田、林”为主题,营造出“自然”的互通景观,从而与原有自然景观和谐统一。在绿化景观设计中,选用乡土植物与外来植物相结合,科学合理地配置植物群落,以促进互通的整个生态系统的平衡。尊重自然,顺应自然,并与自然保持协调一致,从而充分实践了“道法自然”的设计思想。“道法自然”的生态观虽是立足于道家哲学,但其追求自然天成、追求物我相融的意境等理念却与可持续发展的生态观有着异曲同工之妙,也与当前提倡的绿色公路建设理念相吻合,更与国家生态文明建设的总体要求保持一致。因此,这种生态理念对现代高速公路景观的设计具有重要启迪。在公路景观设计和建造过程中,“道法自然”的生态哲学理念和手法在公路景观设计中将有着广泛的应用前景,如何在公路景观中继承、借鉴、吸收传统生态哲学,将中国公路真正营造为高效舒适、自然和谐的绿色公路是摆在公路景观建设者面前的一个新任务。