高中物理课堂中善用情境教学发展科学思维

——以《力的分解》教学为例

2021-03-17李宁

李宁

(福州第十中学,福建 福州 350000)

《普通高中物理课程标准(2017 年版)》指出,学科的核心素养是学科育人价值的集中体现。[1]物理科学思维能力的培养是落实核心素养的重要环节。而要发展和评估学生的科学思维能力则需要在真实且复杂的情境进行。物理学科与生活实际联系十分密切,拥有丰富的情境教学资源。教师若能在物理课堂教学中善于挖掘并利用情境教学,则能有效发展学生的科学思维。

建构主义认为,在物理课堂的学习过程中,学生获得物理知识,认识和理解物理概念、规律往往是建立在自身已有的经验基础上;并且是在具体的社会文化背景下,借助教师和同伴的帮助主动建构的。因此,教师需要根据高中生的知识基础和年龄特征,从生活真实情境引入,激发学生积极的情感投入,唤起学生思维的能动性,帮助学生主动参与问题的提出、模型的构建、问题的探究、问题的解决和应用,在知识形成过程中从不同层面发展科学思维。

以下选取高一物理《力的分解》教学案例进行展示分析。

一、创设体验情境,激发认知冲突

认知结构学习理论强调激发学生的学习动机。让学生在真实的活动体验中,产生认知上的冲突,打破学生知识体系和智能体系的平衡,引起“意外惊诧”的效果。

例如,在《力的分解》新课引入环节,课前通过创设体验情境——让学生在操场上做一个实验(小游戏):班级里两位力气最大的男生握紧长绳,像拔河比赛那样用力对拉,当进入僵持阶段时,一位力气最小女生在中间用两根手指沿垂直于绳方向轻轻一拉,结果把两个男生都拉了过来。这一活动过程同时用视频记录下来,在正式的课堂教学时播放。当学生们看到这一真实的现象时,全班哗然。学生的兴趣和好奇心一下子就激发出来,自然地对刚才的现象产生质疑:为什么会出现这样的现象?难道这个女生的力气真的会比那两个男生的力大吗?由此,学生不仅参与了活动,激发了兴趣,也在思维上主动地对新问题展开思考,同时课堂教学也能顺利过渡到下一个环节。

再如,在本节新课教学环节,教师针对课堂开头引入的实例进一步创设体验情境——让学生张开双臂分别放在身体两侧的桌面上,用力将自己撑起(双脚离地),体会桌子间的距离、手臂张开的角度与手臂受力感受之间的关系。当学生有了真实的体验(手臂张角越大感觉越吃力)后,会更加主动地尝试用已有的认知和物理知识进行思维加工去解决新问题。

学生通过对情境体验、质疑、观察和思考等一系列思维活动,自主提出问题,不仅有效激发了科学思维,同时为后续进一步分析问题,解决问题做好心理准备。除了课前引入环节,教师在教学中的不同环节都要有意识地创设这种真实的体验情境,制造这种认知矛盾,当学生的认知出现冲突后,心理上就表现出一种不和谐的状态,就能激发出一种解决问题的欲望,能达到最佳的教学效果。[2]

二、创设问题情境,激活推理思维

科学始于观察,思维源于问题,教师要善于创设逻辑清晰且符合学生认知基础和心理特征的问题情境,最大限度地引发学生积极的思考,从而提高学生的分析推理能力。

关于力的分解,在最新的高中物理教材中,着重强调结合实际的情境和研究问题的需要开展学习。力的分解作只是作为一种分析和解决问题的手段,本身并不承载具体的目标和意义。在本节课教学中,学生普遍生存在的困惑是:分力是否真实存在?为什么要进行力的分解?怎样才能正确地对一个力进行分解?因此,本节课的教学设计必然要围绕以上三个问题展开,通过创设问题情境,引导学生思考、分析、推理、总结,从而激活学生推理思维。

在成功引入课题后,笔者利用学生产生认知冲突的机会,通过创设阶梯式的问题情境开展教学。具体如下:

问题1 若已知女生对绳子的拉力大小为300N,怎样才能知道两个男生对绳子拉力大小?

问题2 应该选择“谁”为研究对象?如何确定这三个人对绳子的拉力之间的关系?

问题3 同学们已经知道两个力(分力)可以由一个力(合力)等效替代(力的合成),反之一个力是否也可以由另两个力等效替代呢?

问题4 力的分解遵循什么法则?何时需要将一个力进行分解?

问题5 将一个已知力进行分解有几种方式?具体问题中两个分力的方向该如何确定?

问题6 当人拉着旅行箱在水平地面上行走时,地面对箱子的支持力等于箱子的重力吗?

问题7 人对箱子的拉力在竖直方向上产生了什么效果?

问题8 如果拉力的大小和方向已知,怎样通过计算能得到箱子所受支持力的大小?

问题9 如果对人的拉力进行分解,怎样分解才能帮我们解决问题8 呢?

教师通过以上问题,引导学生推理。先创设问题1 激发其对新知识的探究欲;通过问题2、3 的思考让学生将已具有的“等效替代”思想、力的平衡原理等知识迁移到新情境中,明确研究对象和分析方法;学生由问题3 的推理可解决问题4 从而进一步思考问题5再结合动手画图,让学生体会到力的分解是一种解决问题的手段,具体如何有效地分解一个力要根据实际情境和需求,顺利过渡到实例分析;最后针对人拉旅行箱的实例分析,创设问题6、7、8、9 引发学生深层思考,逐步得出解决问题的方法:即人拉箱子的力会产生一个竖直向上“提”的“效果”(拉力的一个分力),从而推理得出物体受到的支持力小于自身重力,进一步拓展分析,将拉力沿竖直向上和水平向前两个方向进行分解,依据力的平衡条件列方程求解便可解决问题。

学生在一系列问题情境中进行逻辑分析推理,巩固旧知习得新知,逐步构建起更加丰富、全面的知识体系的同时,有效地发展了科学推理思维。

三、创设模型情境,形成模型思维

模型建构是科学思维的第一个要素。学会建模,既有助于学生将复杂抽象的物理的问题简单化、具体化、直观化,从而理解和掌握物理概念和规律,也有助于学生的科学思维发展,促进核心素养的提升。

“模型思维”是指个体从原始问题情境中抽取出核心要素,将原始问题转化为物理问题,并获得各个要素间清晰的建模路径的能力。它是最能体现物理建模能力不同于其他学科建模能力独有的关键品质。[3]

在本节课中,笔者分别利用典型的原始问题创设模型情境,如:

情境一人斜向上拉行李箱

情境二人在上坡时感觉特别吃力

情境三力气最小的女生可以轻松将两个力气最大男生拉动(课堂开始引入的实例)

接着,让学生经历将复杂情境简化成物理模型的过程(即画出模型示意图),这一步在解决实际问题和培养学生模型思维中都至关重要。

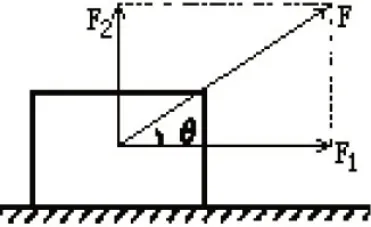

模型一将箱子简化成小木块(进一步抽象可看成一个质点),用一段有向线段代替人对箱子的拉力,具体简化如图1。

模型二将人简化成小木块(进一步抽象可看成一个质点),用一个直角三角形斜面代替斜坡,用一段有向线段表示人所受的重力,具体简化如图2。

模型构建完成后便可引导学生进一步按照问题的需求来进行力的分解操作如图3 和图4。

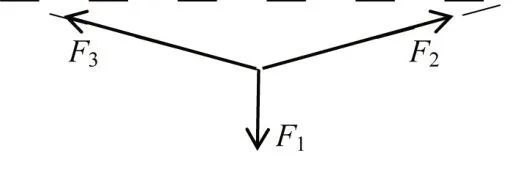

当学生初步掌握力的分解方法后,笔者再次引导学生将课堂开始引入的实际问题简化为物理模型,创设模型情境如下:

模型三首先画出三个力的示意图(如图5),其中F2、F3(F2=F3)表示两个男生拉力,F1表示女生拉力;其次,把F1作为平行四边形对角线,画出多组平行四边形(如图6),其两条邻边的长度表示两个分力大小;通过F1的分解示意图,便可直观地反映出两个分力的大小与两力之间的夹角的关系,从而揭示了现象背后的本质:将一个已知力F1分解成等大的两个分力F2、F3时,两分力的大小会随着它们之间的夹角增大而增大。最后,解释实际问题:由于两男生对绳子的拉力间夹角很大(接近180°)所以女生仅需对绳子沿着特定方向施加一个很小的力就能在绳子上产生两个沿着绳子方向很大的分力,足以和男生的拉力相抗衡。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

学通过生对以上真实实例进行理论探究,经历以下过程:

图7

在经历模型构建过程中,学生不仅对力的分解的内涵以及科学方法有了一定的认知,还能形成模型思维,提升自身的模型构建能力。

四、创设生活情境,培养创新思维

高中新课程标准的基本理念之一是注重物理与生产生活、现代社会以及科技发展之间的联系。因此,在高中物理课堂教学中,教师若能引导学生将物理知识回归应用到生活实际,不仅能升华学生对知识的理解,还能有效促进学生创新思维能力的形成。

教师可以依据新闻、教材等资料挖掘符合教学内容的生活情境,提出新的问题,进一步引导学生对具体生活实例进行深入思考讨论,如在本节课结尾时引导学生分析以下几个实例:

实例1.人在做引体向上时,两个手臂间的张角越小越好。

实例2.高架桥的引桥都很长。

实例3.刀、斧要很锋利才能劈开东西。

实例4.古代的桥都是拱形的。

实例5.缆车的索道绳子不能绷得太紧。

教师通过引导学生探讨分析不同情形、不同条件下物理知识的应用情况,在一个个生活实例的分析和真实问题解决中,培养学生的创新思维能力和知识迁移能力。

杜威认为“思维活动就是从疑难的情境到确定的情境”[4]。可见,科学思维是在复杂多样的物理情境中开启,同时是在具体的情境中得以发挥作用来解决实际问题。

实践证明,在高中物理课堂上,教师通过合理创设丰富多样的真实物理情境,能多维度的发展学生的科学思维,具体表现在:对客观事物的认知方式;建构物理模型的抽象概括能力;综合分析、推理论证等科学方法在解决实际问题的运用;找出规律、形成结论的科学推理能力;以及敢于利用已有物理概念解释自然,解决实际问题的创新思维能力。