植茶年限对珍稀“四球茶”茶园土壤团聚体分布特征及稳定性的影响

2021-03-17吴传美刘鸿雁黄春艳杨谨铭甘正刚

卢 青,吴传美,刘鸿雁,黄春艳,杨谨铭,甘正刚,何 季*

(1.贵州大学农学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州省普安县茶业发展中心,贵州 黔西南 561500)

土壤团聚体是指直径在0.25~10 mm之间的近似球形、表面疏松多孔、具有机械弹性、水稳性和一定生物学稳定性的小团块或小团粒的结构[1]。土壤团聚体的粒级分布构成了土壤的基本结构,其质量和含量影响土壤中的肥力状况,是土体抗蚀能力的体现以及评价土壤质量好坏的关键指标之一[2]。土壤团聚体状况在保证和协调土壤水分、土壤肥力状况、土壤物理结构、土壤中微生物种群的变化及酶活性等方面起到重要作用[3-5]。近几年,土壤团聚体的粒径分布及其稳定机制[6-7]、土壤中养分变化情况[8-9]以及土壤团聚体与有机质的相互作用[10]成为研究热点。而土壤团聚体的粒径分布及其稳定性受气候条件、施肥水平、土地利用方式以及种植年限等因素的影响[11-14]。有研究指出[11],间歇性降雨可导致>0.25 mm团聚体比例的减少和<0.25 mm粒级团聚体比例的增加,即降雨降低了土壤团聚体稳定性,破坏土壤结构的完整性。Huang等[12]通过水稻土的研究得出,有机质对红壤性水稻土团聚体的稳定性具有重要的作用。任荣秀等[13]研究表明,相比农田,自然植被恢复和人工造林均提高了土壤团聚结构稳定性,自然植被恢复是改善团粒结构、提高土壤质量的有效方式。有专家在不同年限旱砂田土壤团聚体的研究得出10年之内旱砂田主要以>5 mm粒级团聚体为主,而10年以上旱砂田主要以0.05~0.25 mm粒级团聚体为主[14]。综上,不同因素对土壤团聚体的分布及稳定性的影响不同。在茶园土壤中,随着种植年限的增加,茶园土壤理化性质会发生一系列的变化,如引起土壤严重酸化、导致土壤中有毒、抗菌性物质的积累,严重影响土壤质量、土壤结构以及土壤的可持续发展[15],因此研究种植年限和土壤团聚体稳定性之间的关系具有重要意义。

四球茶(CamelliatetracoccaZhang)是生长于贵州黔西南州普安县境内群山茂林内的珍稀古茶树,是山茶属茶亚属Subgen.Thea茶组Sect.Thea五室茶系Ser.Quiquelocularis中的一种,为贵州所特有,属于乔木型茶树。近年来,普安四球茶树开发和人工种植的较多,因生长缓慢、种植区土壤环境以及技术方面的原因导致四球茶茶叶在不同时期的产量和品质有很大的差异性。以往对土壤团聚体分布及其稳定性影响的研究大多集中在不同的施肥水平、气候条件、土壤类型以及土地利用类型方面,而对于珍稀四球茶在人工种植条件下土壤团聚体的组成及稳定性研究还未见报道。因此,本研究以普安四球茶茶园土壤为研究对象,通过分析不同种植年限下茶园土壤团聚体粒级组成及其稳定性的变化特征,以期揭示不同种植年限对四球茶茶园土壤团聚体的分布特征及其稳定性的影响,为普安四球茶茶园的管理以及茶园土壤的合理利用提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县,地处东经104°51′10″~105°09′24",北纬25°18′31"~26°10′35"。该区平均海拔1400 m,年均气温14℃,无霜期290 d左右,年均日照1563 h,年均降雨量1360 mm,属低纬度、高海拔的亚热带季风性湿润气候。土壤类型为黄壤,pH4.4~5.1,露出地层以三叠系碳酸盐岩为主。该地区生态环境优良,空气、土壤污染小,重金属含量低,对发展绿色食品茶和生态有机茶具有得天独厚的条件。普安县茶园种植年代久远,从上世纪80年代以来,普安大力发展茶产业,为了让“世界唯一、普安独有”的乔木型珍稀古茶树更好的发展,开展了四球茶的种植工作,形成了不同植茶年限的茶园,以便进行试验研究。

1.2 试验设计和土壤采集

选择地理位置相对集中、成土母质、施肥管理和茶树种植情况相对一致的种植年限分别为5年、15年、25年、40年的四球茶茶园土壤为研究对象,在每个植茶年限下随机布设3个典型样地,共12个样地,每个样地面积约为50 m2。

2019年7月,每个样地按“S”形设置采样点,具体采样点设在茶树树冠边缘垂直下方且避开施肥点,分0~20 cm,20~40 cm两个层次采集原状土样,在采集和运输过程中尽量避免挤压,做好标记带回实验室,待测。

1.3 样品处理

沿土壤的自然结构将样品掰成直径1cm的小土块,除去植物根茎、小石块、枯落物以及其他无关物质后,在实验室内自然风干后用沙维诺夫干筛法[16]分离出>5 mm、2~5 mm、1~2 mm、0.5~1 mm、0.25~0.5 mm、<0.25 mm 6个粒级的团聚体,分别称重后,得到不同粒级团聚体的含量。

1.4 数据处理

各粒级团聚体质量百分含量=各粒级团聚体质量/土壤样品总质量×100%

团聚体的平均重量直径(MWD)和几何平均直径(GWD)计算采用邱莉萍等[17]的公式进行计算。R0.25(>0.25mm团聚体含量)计算参照姜敏[18]等的公式进行计算:

其中,Ri为某级团聚体平均直径,Wi为某级团聚体组分的干重,Mr>0.25为直径大于0.25 mm团聚体质量,MT为团聚体总重量。

(1)

对公式(1)两边取对数,可得:

(2)

采用Excel 2010和DPS 11.0对数据进行统计分析,以LSD多重比较法进行显著性检测,图表采用Excel 2010制作,文中数据均用平均值±标准差表示。

2 结果与分析

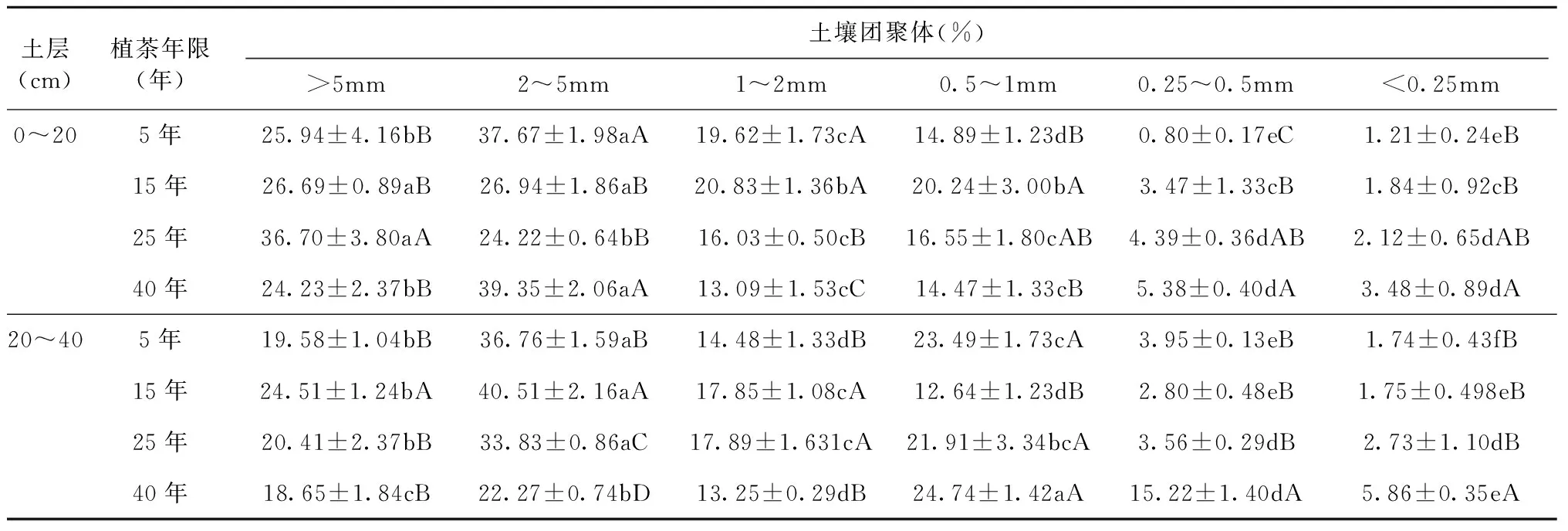

2.1 不同植茶年限下茶园土壤团聚体的分布特征

由表1可知,在0~20 cm土层中,各植茶年限下,>2 mm粒级团聚体含量占主导地位,约占总体的53.63%~63.61%,其中植茶5年最多,最少为植茶15年。>5 mm团聚体的含量随植茶年限的增加均呈先增大后减小的趋势,植茶25年显著高于其他年限(P<0.05),比其他年限高39.12%~51.47%,植茶40年最小;1~2 mm团聚体中的含量随年限的增加而减小,植茶40年明显低于其他年限(P<0.05),比其他年限低18.34%~37.16%。<0.25 mm团聚体的含量随植茶年限的增加均呈逐渐增大的趋势,植茶40年显著高于其他年限(P<0.05),比其他年限高64.15%~187.60%,其中植茶5年最低。从粒径分布可得,团聚体含量呈现随粒径的减小先增大后减小的趋势,在不同粒径中,以2~5 mm粒级团聚体含量最多,<0.25 mm粒级团聚体含量最小;2~5 mm粒级团聚体含量显著高于其他各粒级(P<0.05)。

表1 不同植茶年限土壤团聚体的分布特征Table 1 Distribution of soil aggregates in areas of different C. tetracocca tea-planting history

2.2 不同植茶年限下茶园土壤团聚体的稳定性

在20~40 cm土层中,>1 mm粒级团聚体的含量随植茶年限的增加呈先增大后减小的趋势。>2 mm粒级团聚体含量占主导地位,约占总体的40.92%~65.02%,在植茶15年时最多,在植茶40年时最少。>5 mm粒级团聚体含量在植茶15年在显著高于其他年限(P<0.05),比其他年限高20.08%~31.42%,植茶40年最小。0.5~1 mm粒级团聚体的含量植茶年限的增加呈先降低再增加的趋势,其中植茶15年显著低于其他年限,相比其他年限低42.31%~48.91%。<0.25 mm的土壤团聚体含量随植茶年限的增加而增加,植茶40年显著高于其他年限(P<0.05),相比其他年高114.65%~236.78%,植茶5年最低。从粒径分布可得,团聚体含量呈现随粒径的减小先增大后减小再增大再减小的趋势,在不同粒级中,2~5 mm团聚体含量最多,<0.25 mm的土壤团聚体含量最少。2~5 mm粒级团聚体与其他粒级呈显著差异(P<0.05)。

2.2.1 植茶年限对MWD和GMD的影响 从表2可知,在0~20 cm土层中,土壤团聚体平均重量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)随着年限的增加呈先减小再增加再减小的趋势。MWD的值为植茶25年>植茶5年>植茶40年>植茶15年,植茶25年与其他年限之间有显著差异(P<0.05);GMD的值为植茶5年>植茶25年>植茶40年>植茶15年,植茶15年与植茶5年、25年之间有显著差异(P<0.05)。R0.25的值为植茶5年>植茶15年>植茶25年>植茶40年,即R0.25随年限的增加呈逐渐降低的趋势,不同年限下R0.25之间无显著差异(P>0.05)。在20~40 cm土层,R0.25、平均重量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)随年限的增加呈先增加后降低的趋势,R0.25、MWD和GMD的值均为植茶15年>植茶5年>植茶25年>植茶40年,植茶40年显著低于其他年限(P<0.05)。0~20 cm土层的MWD、GMD和R0.25的值均大于20~40 cm土层。

表2 不同植茶年限土壤团聚体稳定性指标Table 2 Stability of soil aggregates in areas of different C. tetracocca tea-planting history

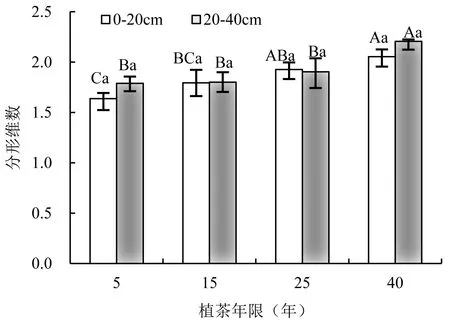

2.2.2 植茶年限对土壤团聚体分形特征的影响 如图1所示,分形维数(D)随年限的增大而不断增加。在0~20 cm土层中,分形维数均为植茶40年(2.05)>植茶25年(1.93)>植茶15年(1.78)>植茶5年(1.63),其中,40年显著高于5、15、25年(P<0.05),比5、15、25年分别高24.24%,15.17%,6.22%。在20~40cm土层中,分形维数均为植茶40年(2.20)>植茶25年(1.90)>植茶15年(1.79)>植茶5年(1.78),其中,40年显著高于5、15、25年(P<0.05),比5、15、25年分别高22.35%、22.34%、15.26%。分形维数随着深度的增加呈现增大的趋势,但在不同土层中之间的分形维数相差很小,相差值在0.01~0.15之间,相同年限不同土层间的分形维数无显著差异(P>0.05)。

图1 不同年限下土壤团聚体分形维数Fig.1 Fractal dimension of soil aggregates in areas of different C. tetracocca tea-planting history注:不同小写字母表示相同年限不同深度差异显著(P<0.05),不同大写字母表示同一深度不同年限间差异显著(P<0.05)。

3 讨论

3.1 植茶年限对土壤团聚体分布特征的影响

土壤团聚体组成决定着土壤结构的好坏,尤其是>0.25 mm粒级团聚体含量越高,土壤团聚体稳定结构就越好[20]。在不同的植茶年限中,大粒级团聚体的损失,会影响土壤的稳定性,导致土壤肥力下降,且不利于土壤环境中水、肥、气、热等的循环和保存[21]。本研究中,>5 mm粒级团聚体含量随植茶年限的增大先增大后减小,在植茶25年达到最大值,与刘敏英等[6]对老川茶的茶园土壤的研究基本相符,说明植茶25年时,茶园土壤的团聚体稳定结构较好。可能是由于茶园土壤中的二价阳离子较多,如钙镁离子,且在一定年限下茶园中茶树的枯枝落叶积累、茶叶的修剪以及施肥等使得土壤中的有机质也逐渐增多,积累土壤的有机质和二价阳离子可以促进土壤中小团聚体或微团聚体的胶结,促使土壤团聚体稳定性的增强[22-23]。<0.25 mm粒级团聚体含量随植茶年限的增加而增加,在植茶40年时最大,与李露露[24]等人的研究一致。一方面是由于随着植茶年限的继续增长,茶树生长开始趋于缓慢,枯枝落叶以及茶树的修剪量减少,土壤中有机物下降且土壤所受淋溶作用随年限增加而增强,导致大团聚体破碎形成小团粒或微团粒,茶园土壤中团聚体稳定性降低[25],另一方面长期植茶连作,使得茶园土壤中的微生物群落过于单一,导致有机物质分解困难,不利于形成稳定的团粒结构[26-27]。0~20 cm土层各粒级团聚体含量均高于20~40 cm土层,这与Bandyopadhyay等人[28]的研究相符,主要由于茶园中茶叶的修剪以及枯枝落叶主要集中在土壤表层,在一定程度上不仅可以促进土壤表层有机质的合成,还可以增加0~20 cm土层中的微生物活性,而土壤微生物产生多种代谢产物以及多种胞外酶,使得微团聚体产生胶结作用[29]。土壤的稳定性与土壤中大团聚体含量有关,大团聚体含量多,土壤的结构稳定性好,茶园土壤的稳定性好能有效改善土壤孔性状况,增强土壤通气性,同时还能增加茶园土壤的抗风蚀能力,有利于茶树的生长。本研究中土壤团聚体粒级大多以>2 mm粒级团聚体为主,且>0.25 mm粒级团聚体占总体的90%以上,表明该地区土壤结构稳定性较好。但在植茶40年时,土壤中大团聚体有所下降,微团聚体数量有所增多,表明该研究在植茶40年时土壤稳定性结构有所下降。

3.2 植茶年限对土壤团聚体稳定性的影响

土壤团聚体平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)以及R0.25的值越大,土壤结构越稳定,土壤抗侵蚀能力、保水保肥能力也就越好[30]。在本研究中,R0.25的值随着植茶年限的增加呈降低的趋势,MWD和GWD的值均随植茶年限的增加呈先增加再减小的趋势。MWD和GWD在0~20 cm土层中,分别在植茶25年、植茶5年时达到最大值;20~40 cm土层中在植茶15年达到最大值,这在一定程度上可以说明在植茶5~25年时,该茶园土壤的稳定性结构较好。植茶40年时,MWD、GMD以及R0.25的值均有所下降,可能产生的原因是由于茶园土壤团聚体受耕作、施肥、除草方式等管理方式影响较大,年周期内茶园土壤的修剪、采摘等所产生的踩踏行为以及雨水冲涮随着年限的积累导致已形成的土壤团聚体的破坏。0~20 cm土层的MWD、GMD和R0.25的值均大于20~40 cm土层,这是因为随着土层的增加,土壤微生物活动和有机质含量下降,加上20~40 cm土层团聚体受到水分下渗影响[31],导致20~40 cm土层土壤团聚体含量低于0~20 cm土层。

分形维数(D)可以表明土壤颗粒的大小、分布及其均一程度,土壤团聚体分形维数越小,土壤容重越小,土壤越疏松,土壤含蓄水分和水土保持的功能越强。土壤团聚体分形维数越大,土壤结构越不稳定,土壤抗侵蚀能力越差[30]。在本研究中,在不同土层中,分形维数随植茶年限的增加而增大。分形维数均在植茶5年最小,植茶40年时达到最大,这在一定程度说明该研究区域在植茶40年时土壤结构不稳定,抗侵蚀能力较弱,保水保肥能力也相对较差。分形维数随着深度的增加呈现增大的趋势,与王贤[32]等人对重庆四面山几种林地土壤的研究一致,与陈旸等人[33]的研究结果相反。这可能是由于贵州属于亚热带季风气候,平均降水量大,岩石风化作用强烈,导致下层土壤的黏粒含量高,使下层的分形维数增大。

综上所述,本研究区域应在植茶40年左右时,多施易分解的有机肥,有机肥能有效增加茶园土壤中的有机质,改善土壤团聚体稳定结构,进而提高茶园土壤的保水保肥能力。其次,减少园区内的土地耕作,以促进该茶园土壤大团聚体的形成与维持。

4 结论

(1)不同种植年限茶园的团聚体含量呈现随粒径的减小先增大后减小再增大再减小的趋势;该地区土壤团聚体主要以>2 mm粒级团聚体最多,占总体的40.92%~65.02%;>5 mm粒级团聚体含量均随植茶年限增加呈先增加再减小的趋势,在植茶15~25年时达到最大。<0.25 mm粒级团聚体的含量随植茶年限的增加均呈逐渐增大的趋势,植茶40年显著高于其他年限(P<0.05);2~5 mm粒级团聚体含量最多,<0.25 mm粒级团聚体含量最小;2~5 mm粒级团聚体含量显著高于其他各粒级团聚体含量(P<0.05)。

(2)在不同土层中,平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)和R0.25的值均在植茶40年时有所降低;分形维数随年限的增加而不断增加,植茶40年时分形维数最大。该地区茶园土壤团聚体>0.25 mm粒级含量较多,表明该地区土壤结构较稳定,但长期种植(40年)会导致土壤团聚体稳定性有所下降,建议植茶年限较长时应注意多施有机肥增强茶园土壤团聚体的稳定性,提高该研究区土壤可持续发展,进而提高茶叶的产量与品质。