武穴文曲戏新考

2021-03-17陈晓

陈晓

摘要:文曲戏是由湖北广济、黄梅一带瞽目艺人在卖艺生涯中衍创的一种在渔鼓小调基础上的文曲坐唱,后与当地灯歌、灯舞结合演变为分角色的地方小戏。从文献梳理中发现文曲戏的主腔“南词”和“滩簧”同出一源,进一步对文曲戏“南词”与苏滩“太平调”音乐形态分析,考证两者均隶属于“南词滩簧声腔系统”。对文曲戏音乐仅发源于太白湖区“渔歌、樵歌、打硪歌”的学界论断予以纠正,以对文曲戏渊源流变及声腔特色有更深入的把握,以期引起各界对于文曲戏的重视并加以保护。关键词:武穴文曲戏南词滩簧声腔

文曲戏最初是广济、黄梅一带替目艺人在卖艺生涯中衍创的一种在渔鼓小调基础上的文曲坐唱,隶属于江南滩簧系统的牌子曲文曲坐唱曲种;后与当地灯歌、灯舞结合演变为分角色演唱的小戏,隶属于南词滩簧声腔系统。®明清时期,文曲戏流行于湖北黄梅、广济、蕲春;江西九江、景德镇;安徽东至、宿松和福建南平、漳州等地。

一、文曲戏概述

湖北黄梅与武穴交界的太白湖区是民歌小曲兴盛之地,《黄梅县志》(1583)载:“多云樵唱、太白漁歌”“渔舟千艇,朝暮歌声不绝”。明清以来,此地多灾荒,乞讨为生的男女替者独善唱曲,以艺卖卜,他们操琴唱当地民歌小曲,说古今传奇。道光年间,黄梅艺人用推车形式,男女同台边歌边舞,夹以道白。模仿孟姜女调表演的《十指尖尖》:“(唱)十指尖尖搭上姐的肩,(白)做么事呢?(唱)心中有话不好对姐言。女:(白)你就说沙。这是“二小戏”最初脚本。每年春节、上元节、二月花朝,当地盛行“玩灯”的民俗,据广济《丁末县志》载:“康熙年间乡村有龙灯、花灯及狮子流星之戏,民间艺人将渔歌、樵唱、打硪歌、湖北小曲等融入‘灯戏’之中。后龙灯、狮舞到各地演出《金莲调叔》《浪子踢球》,增加了胡琴、月琴、笛子、琵琶、小锣等伴奏,称“文曲灯戏”。光绪年间,湖北文曲艺人组班外出卖唱,聂炎保携胡家桥、胡秀英先后到达重庆、武汉、九江、南京、上海、杭州等地;广济李树生、马连芝先后到达武汉、宜昌、瑞昌、九江、南京等地。在此期间,湖北小曲与当地《泗州调》《上江相思》《下江倒贴》等曲牌融合,文曲戏进入“走唱阶段”。在走唱阶段,黄梅项二妹学会了《瓜子仁》《泗洲调》等曲调;广济李树生能唱《隔河相思》《哭五更》《八段锦》等曲调,文曲戏在充分吸收湖北小曲和其他区域民间音调过程中不断丰富其声腔系统。

1923年,王元林和聂炎保到黄梅孔珑、广济龙坪观看汉剧,一人负责学动作,一人负责学唱腔台词,后排演了《游龙戏凤》《宋江杀惜》等剧目。1924年春节,王元林、闵金保在黄梅县黄泥塘、聂福俊墩首次演出由“调儿”移植的《苏文表借衣》《宋江杀惜》和汉剧《游龙戏凤》等小戏,备受群众欢迎。20世纪二三十年代,文曲戏在广济、黄梅发展迅猛,职业戏班有广济程三爱、孙汉金,黄梅胡老十班、同心班等10个戏班。其中,程三爱培养了查爱香、蒋凤翠等第一代文曲戏女演员。大胆改革文曲戏声腔和表演,丰富了文曲戏表演体系。20世纪40年代,文曲戏半职业戏班多达22个,在鄂、皖、赣、闽等地演出。1952年,程三爱、干大毛、冯慈云等加入“广济联谊剧团”,属民营性质,政府补贴,程三爱担任副团长。1956年,广济、黄梅编排传统剧目《双下山》《铁板桥点药》参加湖北省第一届戏曲观摩获得好评。1960年,成立“广济县文曲戏剧团”,龚桂珍任团长,管丁年在辅导员,聘请程三爱、干大毛任教,演职人员共有48人。剧团改编传统戏《玉堂春》《苏文表借衣》,新编古装戏《杨紫春借妻》,创作现代戏《一把大刀》《张木匠抗旱》等。在音乐上,对唱腔曲牌记录、整理、创编,完善了以板式变化为主,兼有曲牌联缀的唱腔结构体制,形成了“生、旦、净、丑”行当,扩充了乐队建制,武穴文曲戏正式形成。因此,文曲戏是以太白湖区秧田歌和苏州滩簧小唱为基础的文曲坐唱,后结合了当地灯歌和灯舞演变为分角色演唱的小戏,隶属于“南词滩簧声腔系统”。®

二、“南词”和“滩簧”同出一源

“南词”之名由来已久,宋元时期“南戏”、“南散曲”所用的各种曲调统称“南词”。明王骥德《南词正韵》中《曲律总论南北曲》云:“南词主激越,其变也流利;北词主慷慨,其变也质朴”;明蒋孝《南词旧谱序》中有:“九宫十三谱者,南词谱也。以上“南词”均为“南曲”。明徐渭《南词叙录》中“南词”指“南戏”;清刻本弹词标有“雅调南词”字样。③范述祖《杭俗遗风》中杭州南词演出记载:“五月十九日仓桥元帅庙有文书老会,凡省中唱书者不取工钱,挨唱一回,以家伙到庙先后为序。不大出名者以此为荣也。庙中唯备点饭。人家喜事、生日多用之。和“南词者,说唱古今书籍,编七字句,坐中开口弹弦子。打横者助以洋琴。每本四、五回。称为唱书先生”®。不难看出杭州“南词”在乾隆年间己盛行。南词究竟起于何时?学术界尚无定论。王染野认为“南词”是明代说唱艺术,以《金瓶梅》为佐证。如第十一回花子虚摆酒请客一节中道:“有两个妓女琵琶、筝篁在席前弹唱‘南词’”;如第三十回又道:“一日三伏天气,十分炎热,西门庆在家中聚景堂上,吩咐春梅,‘你们唱个《人皆畏夏日》我听呀’”,这节目在“南词小段”中有,是类乎“开篇”的玩意儿;李瓶儿也说:“唤一班唱南词儿,来家随喜”等。®

“滩簧”记载有:乾隆年间,江苏吴县举人沈起凤传奇《文星榜》第四出中道士日:“唱滩王是我起首。又云:“《卖橄榄》粗话直喷,《打斋饭》嚼蛆一泡。此处虽云“唱滩王”,但联系《卖橄榄》《打斋饭》二剧,此处“滩王”为坐唱曲艺,拟或为戏曲演出、恐难遽下断语。乾隆二十五年蒋士铨在《京师乐府词·唱南词》中写道:“三弦掩抑平湖调,先唱摊头与提要……父母之命礼经传,婚姻私订南词有。乾隆五十四年所备《万寿庆典》第六段之三《桑农献瑞》唱【摊黄调】“春城无处不飞花,花满天池帝王家。家家乐业升平世,世产嫩蕊捧仙芽。青虫腹满力更加,加力纵横丝如麻。皆赖吾皇福田广,丝成桑农做生涯……”⑥。此处“摊黄调”为歌舞表演唱调。李斗《扬州画舫录》卷十一云:“歌以清唱为上,十番鼓次之;若锣鼓、马上撞、小曲、摊簧、对白、评话之类,又皆济胜之具也。此处“摊簧”应为清唱而非戏曲。《霓裳续谱》卷七所收杂曲六十七曲中有【摊黄调】“俏佳人独自倚阑干”一首;卷八所收杂曲八十三曲中有【弹黄调】“读书未就”一首;【南词弹黄调】“昨宵同梦到天台”、“云淡风轻近午天”两首。从内容和形式看,此书中【摊黄调】【弹黄调】【南词弹黄调】为同一形式,却称曲艺清唱。顾笃璜在《苏剧》中认为:“滩簧原名‘南词’或称‘对白南词’,是一种由南词、昆曲、滩簧合流而成的素衣清唱的曲艺”。

最初“滩簧”为长三角地区曲艺,后逐渐衍变为苏剧、沪剧、文曲戏、文南词等戏曲剧种。“滩簧”有南词、对白南词;滩黄;滩头;鹦哥戏等称谓,其中,最能体现滩簧性质当属南词与滩簧。“滩簧”分为前滩和后滩。前滩又称“钱滩”,使用“【南词本调】”(苏州称【太平调】、杭州称【平调】)、绍兴称【平湖调】、金华称【平板】、温州称【抽板】,本文姑以【南词本调】称之)、【弦索调】(温州称【美人调】)等为基本唱调的一支,所唱的基本是昆剧的全本戏或折子戏。后滩又称“油滩”,演唱剧目多为民间谐谑小戏,如“四卖一垃圾”(《卖草囤》《卖青炭》《卖明矾》《卖橄榄》《拾垃圾》)等。唱腔以流水板、快板为主,如锡剧、沪剧、姚剧等,属滩簧腔系的花鼓滩簧支系。滩簧有两种表演形式,一种是以唱为主的“南词”,一种是以说为主的“对白”,各地滩簧虽存在差异,但对其早期曲目、音乐句式等分析可推断各地滩簧皆同宗共祖。如苏州滩簧、常锡滩簧、申滩和甬、湖、姚、杭等地滩簧,都有“四卖一垃圾”和“四庭柱一正梁”等曲目,虽称谓不一,但基本句式均为“起、平、落”。滩簧在农村中孕育、产生之后逐步走向城市。早期滩簧曲目大多为农村题材,鸦片战争后,大批农民来到城市謀生,滩簧开始从农村传播到城市,音调多为传统民歌,其数量超过南词演进的曲调。综上所述,滩簧前身应是“南词”或被“南词”吸收,大约在乾隆年间合流。

南词滩簧发源于苏州。一方面,南词滩簧由南向北传播到达扬州、常州等地,另一方面通过水路、商路由北向南传播,流经江苏、浙江、上海、安徽、湖北、江西、福建等地,与当地民间艺术接衍发展为地方戏曲。乾嘉年间,江南时兴“滩簧”,苏杭的青楼歌妓随商帮沿江而上带来了当地流行的“滩簧小唱”,正是这些卖艺谋生的民间艺人推动了戏曲声腔传播。艺人巧妙运用滩簧小唱和湖北小曲曲调来唱叙流传的民间传奇,如《美貌佳人》《瓜子仁》《鲜花调》等。嘉庆十三年,南词、清曲以丝弦班的形式,先后出现于清江、汉水流域及长江沿岸的城镇、码头,传唱于文人学士和行商坐贾之间。这些丝弦班社因流传地区不同,方言语言的差异称南词、南文词、曲子;有的称为清歌、南曲、丝弦。它们的称谓虽因地而异,但共同保留了南词、清曲“娴雅整肃,清俊温润”的特征。®因此,苏州滩簧的“滩簧小唱”和“渔歌、樵歌、打硪歌”等共同生成了文曲戏的音乐文化基因。

文曲戏主腔有“文词、南词、四板、秋江、平板”,“南词”是当家腔,唱腔为上、下句板式变化体结构,唱词为七字句和十字句的对称结构。文曲戏“南词”唱腔与源自南词的“前滩”一脉相承,“后滩”唱腔源自湖北小曲,将当地民歌小曲“摊破”,以坐唱形式表演,统称杂腔小调。

三、文曲戏“南词”考

文曲戏的南词分为“正南词”和“慈音南词”两类,男女同腔,“四句体”结构,第一和第二句连接演唱,句间无过门,第三句行腔较长,句后嵌入过门,第四句多附加衬字行腔,两者均具有“委婉柔美、节奏平稳、腔多字少,字句格式灵活”特点。

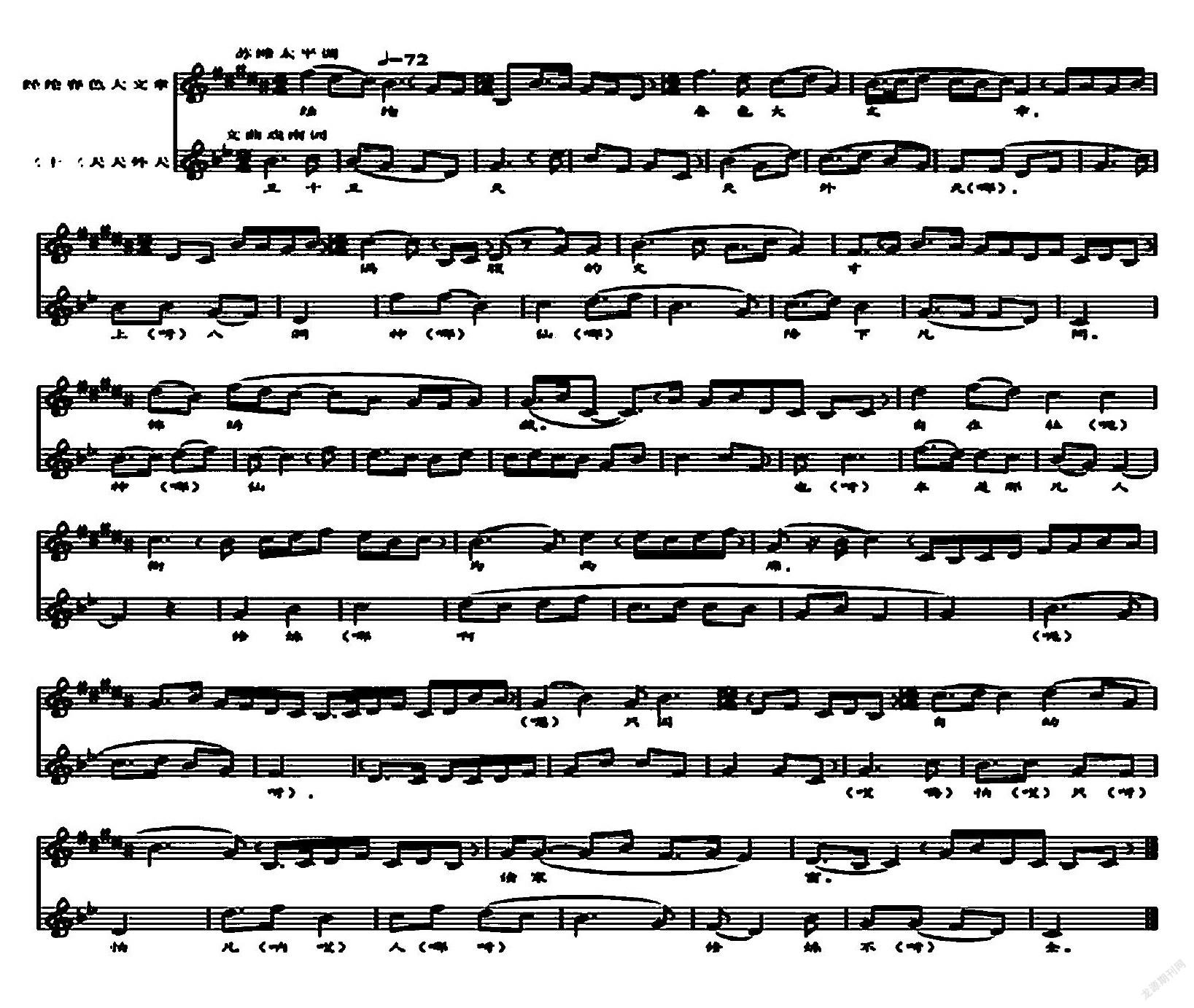

苏滩“太平调”和文曲戏“南词”均系南词滩簧声腔系统。从唱词看:苏滩和文曲戏均为七言对偶句“上、下句”结构。从唱腔看:其并非与文本完全对应的“上、下句”,而是以“【上句】+【下句】”为主体的“起-平-落”结构。王与昌在《摊簧和摊簧音乐》中作出这样的结论:“‘起’即起腔,包括开始过门和一句上下句唱腔,曲调较舒展,句幅较长;‘平’为句数不限,无伴奏的吟唱性‘清板’唱腔,有些则较‘平板’;‘落’即落腔,为以下句唱腔,包括结朿过门,曲调亦较舒展。”®从唱词与音乐的关系来看:“起腔”和“落腔”都是以字就腔,而“平腔”则是以字行腔。下面对苏滩“太平调”《经纶春色大文章》(选自《春香闹学》陈最良【老生】唱)与文曲戏“南词”《三十三天天外天》(选自《铁板桥》吕洞宾【正生】唱)(上、下句)分析比较。

苏州滩簧“太平调”和武穴文曲戏“南词”在唱词、唱腔等音乐形态方面存在很多共性。(1)从唱词上看,苏滩和文曲戏均为七言对偶句“上、下句”结构。苏滩“太平调”《经纶春色大文章》(选自《春香闹学》陈最良【老生】唱)“经纶春色大文章,满腹文才锦绣藏。自在杜衙为西席,只因自幼读寒窗。文曲戏“南词”《三十三天天外天》(选自《铁板桥》吕洞宾【正生】唱)“三十三天天外天,八洞神仙降凡间。神仙本是凡人炼,只怕凡人炼不全。(2)从句式结构和句末落音可以看出,两者皆由上、下句组成,间奏位置也大体相同。如上句唱完四个字后进入间奏,如上句唱完两个字后进入间奏。上下句各分两句逗,句逗落音均为“1、5”,即宫、徵两音,两音句末拖腔皆为五声音阶下行级进,均为“5、2”,即徵、商两音。(3)从调式、调性看,两者皆为五声徵调式。(4)旋法方面,旋律进行方向大体一致,两者皆为板起板落,以级进为主,偶尔有四、五度跳进,整个音域为十一度。

通过分析发现,苏滩“太平调”和文曲戏“南词”具有较强的一致性和稳定性特征。从唱词看,苏滩和文曲戏均为七言对偶句“上、下句”结构。从唱腔上看,其并非与文本完全对应的“上、下句”,而是以“【上句】+【下句】”为主体的“起-平-落”(即“头-腹-尾”)结构。两者上下句和落调的旋律进行基本一致,句末落音完全相同,从基本调和亲缘关系看,“苏滩”和“文曲戏”隶属于滩簧声腔系统的“南词滩簧声腔支系”。

通过对武穴文曲戏历史源流梳理,音乐形态分析,考证了文曲戏隶属“南词滩簧声腔系统”,对以往文曲戏音乐仅发源于湖北太白湖区“渔歌、樵歌、打硪歌”的学界论断予以纠正。南词、滩簧同根同源,体现在剧目、唱词和唱腔等的一致性上,尤以基本调【太平调】的旋律进行基本一致,句末落音、拍数等完全相同。苏滩与文曲戏主腔“南词”具有鲜明的“同出一源”且“曲调沿用”特征,它们共同构成了滩簧腔系的南词滩簧声腔支系。从文曲戏主腔“南词和曲牌、杂腔小调”的渊源可以推断:前者是苏滩进入湖北后与当地的民间音乐结合,形成新的“南词”唱腔;后者是与明清俗曲一脉相承的湖北小曲与当地渔歌、樵歌、打硪歌等民间音乐融合,形成新的曲牌和杂腔小调,两者共同生成了文曲戏的音乐基因。

注释:

① 袁坏.南词滩簧声腔支系考证[J].中央音乐学院学报,2016(1).

② 袁坏.难词滩簧声腔之系考证[J].中央音乐学院学报,2016(1).

③ 李啸仓.李啸仓戏曲曲艺研究文集[M].中国戏剧出版社,1994.

④ 范述祖.《杭俗遗风》《小方壶斋地丛钞本》.

⑤ 王染野.吴中滩簧新考一兼谈锡剧、沪剧、梨簧剧等的源头[J].苏州科技学院学报,2003(2).

⑥ 【清】冯梦龙,王廷绍,华广生.明清时调歌曲集[M].上海古籍出版社,1987.

⑦ 中国曲艺志·湖北卷.中国ISBN中心出版,2000.

⑧ 王与昌.摊簧和摊簧音乐.浙江省艺术研究所编《艺术研究》第六辑,1986.

注:本文系2020年教育部人文社会科学研究项目《长江中下游地区滩簧腔系剧种的文化生态与传播路径研究》(20YJA760007)。

3557501908240