北朝至隋唐时期织物翼马纹样来源及其成因

2021-03-15李细珍孙志芹

李细珍 孙志芹

摘要: 翼马纹样作为北朝晚期至隋唐时期典型的织物纹样,不仅反映了此时期社会的审美趣味与思想情趣,更是丝绸之路畅通时期中外文化交流的典型例证,具有较高研究价值。文章以中国北朝晚期至隋唐时期的纺织翼马纹样为研究对象,通过考古出土实物结合文献记录,对此时期出现的纺织翼马纹样的来源、发展过程及其盛行的原因进行分析。研究认为:北朝晚期至隋唐时期出现的纺织翼马纹样直接受到萨珊波斯文化的影响,但其间接根源于希腊的翼马形象。希腊的翼马纹样在传播至西亚和中亚的过程中受到双马神奈撒特耶和波斯袄教文化的影响,进行了不同程度的重塑,形成了具有萨珊波斯风格的团窠翼马纹样。之后随着丝绸技术的兴盛和粟特人的贸易活动带至中国本土,中国本土民众对翼马纹样的接受与当时特定的文化背景不无关系。

关键词: 翼马纹样;织物;北朝至隋唐时期;发展过程;文化背景

Abstract: As a typical fabric pattern in the Sui and Tang dynasties, the winged horse pattern is of high research value for it not only reflects the aesthetic taste and ideological interest of the society at that time, but also is a typical example of cultural exchanges between China and foreign countries when the Silk Road was unobstructed. By taking the fabric pattern of winged horse from the late Northern dynasties to Sui and Tang dynasties as the research object and combining archaeological materials and literature, this paper analyzes the origin and development process of the fabric pattern of winged horse in this period, as well as the reasons for its prevalence. The result indicate that the fabric pattern of winged horse appearing from the late Northern dynasties to Sui and Tang dynasties was directly influenced by the Sasanian Persian culture, but indirectly originated from the image of Pegasus in Greece; when it was spread to West Asia and Central Asia, it was affected by Nsatya, the god of two horses and Zoroastrianism in Persian, remodeled to varying degrees and formed a medallion pattern of winged horse with Sasanian Persian style. Later, with the prosperity of silk technology and the trade activities of Sogdian, it was brought to China. The local Chinese peoples acceptance of winged horse pattern was related to the specific cultural background at that time.

Key words: winged horse pattern; fabric; Northern dynasties to Sui and Tang dynasties; development process; cultural background

2020年6月,中国丝绸博物馆举办的“丝绸之路周”上一个显明的主题形象——翼马纹样,引起了笔者的关注。马作为古代人日常生活中普遍存在的动物,承载了人类太多的经验和文化。大量考古资料表明,在古代的希腊、两河流域、欧亚草原、中国的西北地区等,都发现有马纹样的图腾崇拜符号。马作为一种装饰纹样,其不仅出现在神话故事中,更在人们的观念中穿行。古代世界文明几乎都有关于马的宗教信仰和传说,如古希腊神话中的珀伽索斯[1];双马神奈撒特耶[2];中国《山海经》中的天马[3]。这些实例证明,遍及世界的马纹样題材的表现并非源于人类自发性形成的装饰审美追求,而是源于古代人类宗教和民间信仰中的共同文化现象——马崇拜。以马为题材的设计艺术贯穿人类古代设计史,也是中国北朝晚期至隋唐时期织锦纹样的重要装饰主题之一。探究北朝晚期至隋唐时期纺织翼马纹样的渊源与传播,对研究古丝绸之路中西文化传播与交流具有重要意义,其不仅体现了人类文化的共有特征,也体现了各民族文化所具有的个性。

北朝晚期至隋唐时期,中国西北地区出土的织锦中经常可以看到带有双翼的天马形象,并在隋唐时期达到鼎盛。翼马形象的出现并非偶然,因为在春秋战国至唐朝的帝王陵墓中都发现有翼神兽,典型的翼兽形象有天禄和辟邪。关于有翼神兽的来源目前国内有两种观点,一种是外来说,另一种是本土说。以李零[4]为代表的学者通过文献资料与考古实物分析,认为有翼神兽是受到外来文化的影响,是来自西方神话中的格里芬(Griffin),通过不同渠道传入中国。以朱希祖[5]、沈琍[6]为代表的学者根据文献记载和有翼神兽的形象特征,论证中国有翼神兽源自本土。以上专家学者对有翼神兽来源都有着系统的论述,但有关翼马形象的来源与传播尚未进行深入的探讨。目前,笔者仅发现李光宗在《唐代所见有翼马与东西方文明互动》[7]一文中探讨了翼马纹样的来源,并认为纺织翼马纹样的来源受希腊珀伽索斯的影响,但此文并未进一步论述翼马纹样从西往东的发展过程及其发展动因。另外,赵丰在《唐系翼马纬锦与何稠仿制波斯锦》[1]一文中也认为北朝晚期到隋唐时期织物翼马纹样的原型就是珀伽索斯,但没有做专门论述,此文更着重于对联珠翼马纹织物的织造技术与纹样特点进行论述。因此,本文试图以图像学为视角,结合文献资料和出土的纺织文物,分析北朝晚期至隋唐时期织物翼马纹样的来源与发展过程、纹样形式与内涵,揭示翼马纹样在北朝晚期至隋唐时期盛行的原因。

1 织物翼马纹样的发展历程

1.1 翼马纹的起源

关于纺织翼马纹样的起源问题,赵丰[1]认为纺织翼马纹样来源于希腊的珀伽索斯;李光宗[7]认为翼马纹主要受古希腊的珀伽索斯(Pegasus)和格里芬(Griffin)的双重影响,并且有两个传播阶段。第一阶段是希腊化时期,随着亚历山大东征传至东方,对中国的影响主要体现在翼兽造型方面。第二阶段是丝绸之路畅通时期,翼马纹样在北朝晚期通过丝路经商的粟特人传至中国,主要对中国的丝织品产生了巨大影响。从考古出土的翼马纹样实物的时间序列来看(表1),笔者也认为翼马纹样是受到希腊翼马文化的影响,但其原型是否就是珀伽索斯还有待进一步考证,因为古希腊神话中的天马形象并非珀伽索斯一例,而且不可否认的是,翼马纹样在向东传播的过程中还受到同时期西方格里芬造型的影响。

北朝晚期至隋唐时期出现的纺织翼马纹样与之前在中国出现的翼兽造型属于两个不同的类别。首先,纺织翼马纹样在外观造型上与之前的翼兽造型存在很大不同;其次,在细部装饰、翅膀的结构上带有明显的萨珊波斯的元素,与之前的翼兽造型明显是两个不同的体系。现藏意大利国立伊特鲁利亚博物馆陶罐上就有双翼的天马图像[1],翼马前面的双蹄做奔跑状,即将展开的双翼,似要向前腾飞。梵蒂冈博物馆也藏有一件带有飞翼的马头形陶制建筑装饰[8],此件作品被雕刻得庄重典雅,优美大方,整体造型古朴而神秘。此外,在意大利发现的一些希腊银币中有翼马形象,这都是在西方出现的翼马形象。此后翼马的造型可能随着亚历山大东征带到中亚地区,因为中亚和草原各民族都有对双马神崇拜的传统,马生双翼的造型自然能被当地民众所接受。但到了西亚受双马神崇拜的影响,带翼的马在西亚和中亚地区开始成对出现,如在巴克特里亚地区(今阿富汗地区)出土的双马形发饰和龙马形吊坠,就是典型的双马神崇拜饰品,其中龙马形吊坠中的龙马带有双翼。此外,在中国北方天山、阴山、新疆巴里坤和内蒙古等地均发现有双马神造型,在内蒙古鄂尔多斯出土的一件双马纹青铜镀金带扣,双马相对,并带有双翼,非常典型地反映了这种影响[9]。可以看到西方的文化在往东方传播的过程中开始与当地的文化进行融合,创造出了富有当地文化特色的艺术品。

虽然翼马形象经亚历山大东征带到中亚后传到中国,但从丝绸之路正式开通至北朝早期,具有萨珊风格的翼马纹样织锦不见东传。根据文献资料的记载,笔者发现其原因之一是当时西方还未获得中国的丝绸生产技术,这一时期主要是中国丝绸文化向西传播,这在东西方文献中均有体现。中国是最早掌握养蚕技术的国家,在丝绸西传之初,西方一直将盛产丝绸的国家称为“赛里斯”即“丝国”的意思。古罗马的老普林尼在成于公元77年的《自然史》中记载,赛里斯民族以森林大树上盛产的羊毛著名,他们向大树喷水冲下羊毛,然后由妻室完成纺纱织布这两道工序[10]。可见当时西方对蚕丝的来源并不清楚,更别说掌握丝绸生产技术了。《史记》也载:“自大宛以西至安息……其地皆无丝漆,不铸铁钱器。”[11]此外,玄奘的《大唐西域记》中也记载一段传丝公主的故事:“闻东国有也……密求其种,以桑蚕之子,置帽絮中……以桑蚕种留于此地。”[12]从出土实物来看,这一过程发生在公元3世纪前后,从那时起中亚一带开始有了桑蚕丝绸业。蚕种从西亚传播到欧洲据说是在查士丁尼统治时期,当时有一位波斯僧侣将蚕种藏于手杖之中带至罗马[13]。西亚与中亚地区在掌握蚕桑技术后,萨珊波斯地区的纺织品开始发展起来,至此,丝织品在北朝晚期开始一股丝绸文化的回流[14]。

1.2 织物翼马纹的重塑

目前中国发现的纺织翼马纹织锦主要分为三种:一种是无联珠圈的成行排列的翼马纹,这种翼马在乌兹别克撒马尔罕遗址的壁画上可以看到[1];另一种为有联珠圈包围的成对翼马纹及单独翼马纹,这种类型的翼马在阿弗拉西阿卜古城粟特壁画人物身上出现过[15];还有一种是有联珠圈的,骑士、树相结合的对称翼马纹。不管为何种形式的翼马,其双翼都有一个明显的特征那就是翼尖卷曲朝前而不是朝后,这是明显的中亚风格。另外,翼马身上的装饰较为繁琐,有的翼马头顶带冠,颈后饰有飘带,马的双腿关节部位用绸带系缚作为装饰,有的在翼间亦装饰有联珠纹,这些翼马纹样和之前希腊的翼马造型有很大不同(图1)。这应是希腊的翼马纹样传至西亚和中亚后,与当地的文化相融合进行了不同程度的改造,创造出了新的翼马装饰纹样,之后随着当地丝绸技术的发展和丝路贸易的兴盛于北朝晚期传至中国。

来自希腊的翼马形象由马其顿亚历山大东征带到波斯,随后波斯帝国进入希腊化时期,该地区先后经历了马其顿帝国、塞琉古王朝和帕提亚帝国。在公元前1世纪前期,帕提亚进入“反希腊”时代,开始提倡袄教文化,到公元224年波斯人阿尔达希尔一世推翻帕提亚,建立萨珊王朝。而翼马纹在萨珊波斯有着崇高的宗教含义,在其所定的国教袄教里,翼马是日神密特拉的化身。此外,翼马周围通常有联珠圈包围,关于联珠圈的渊源目前有三种说法,一说源于中国[16],一说源于西亚[17],还有一说源于希腊[18]。其实联珠圈在中国早期的原始彩陶和青铜器上都有出现过,但没有形成自觉连续的系统,也看不出其对后世艺术产生的影響[19]。而萨珊波斯的联珠纹早已广泛使用在各类装饰中。并且,在袄教中联珠象征着太阳,众多珠状纹样围成环形,象征着太阳光源。将象征着日神的翼马纹样放置在联珠纹中,刚好借以强调日神发出的万丈光芒。另外,翼马颈部和腿部装饰的飘带也是萨珊波斯艺术品中常见的装饰纹样,可能源于王室专用的披帛,借以强调所系之物的神圣属性,这种装饰形式在同时代的金银器、雕刻、壁画和金币中都有体现。因此可以推断,中国西北地区发现的翼马纹样是经过希腊式及中亚宗教的影响,渐进式发展起来的,并通过丝绸之路上擅于经商的粟特人传入中国。

1.3 织物翼马纹的东传

织物翼马纹样从中亚到中国西北部的东传首先得益于北朝时期丝绸之路的畅通,这一时期丝路上的东西方交流较为频繁,此时在丝绸之路上主要从事丝绸贸易的是受波斯文化影响极深的粟特人。作为丝路贸易上最为活跃的粟特商人,其不仅将中国的丝绢自敦煌、吐鲁番运往西亚,也把西亚和中亚的胡锦销售到敦煌和吐鲁番。因此,从事丝绸贸易的粟特人将与其地区宗教信仰密切相关的翼马纹样经西亚和中亚带到中国是水到渠成的事情。并且,随着翼马纹样东传的同时,还有其他以联珠为骨架的纹样也传入中国。这也可以从丝绸之路沿线及敦煌、吐鲁番出土的联珠纹织锦中得到印证。粟特人将翼马纹样织锦传入中国后,其在纹样组合构图上发生了些微的变化。首先,在安底诺伊出土的联珠翼马纹样在联珠圈之间用新月纹作连接,粟特人则习惯用小花连接,而传播到中国后,联珠圈之间则多用方形回纹做连接[1]。其次,在翼马的双翼上装饰方式有所不同,波斯系统的翼马翅膀前侧多装饰成羽毛状,而中国的唐系翼马纹样翅膀前侧多用龟背纹装饰。最后,在马头的装饰上也有所不同,在安底诺伊和阿弗拉西亚卜地区发现的翼马头部都有冠饰,而中国的唐系翼马纹样马头的冠状装饰已经消失(图2、图3)。

此外,从西方传入中国的纺织翼马纹样除了在细部装饰上有所改变外,其纹样在宗教语义上也已完全不同,翼马纹在萨珊波斯地区及粟特人中的流行主要是因为其纹样所代表的宗教信仰。而在中国大多数人并不信仰袄教,所以笔者认为联珠翼马纹样在中国的传播可能一方面是因为当时人们对其题材的喜新尚奇,另一方面可能与当时中国本土文化与思想有所共鸣。综上所述,来自西方的翼马纹样随着丝绸之路的东传,与所经地区的文化融合发生了相应的变化,所展现的联珠翼马纹样已有不同文化与艺术元素的渗入。

1.4 织物翼马纹的衰落

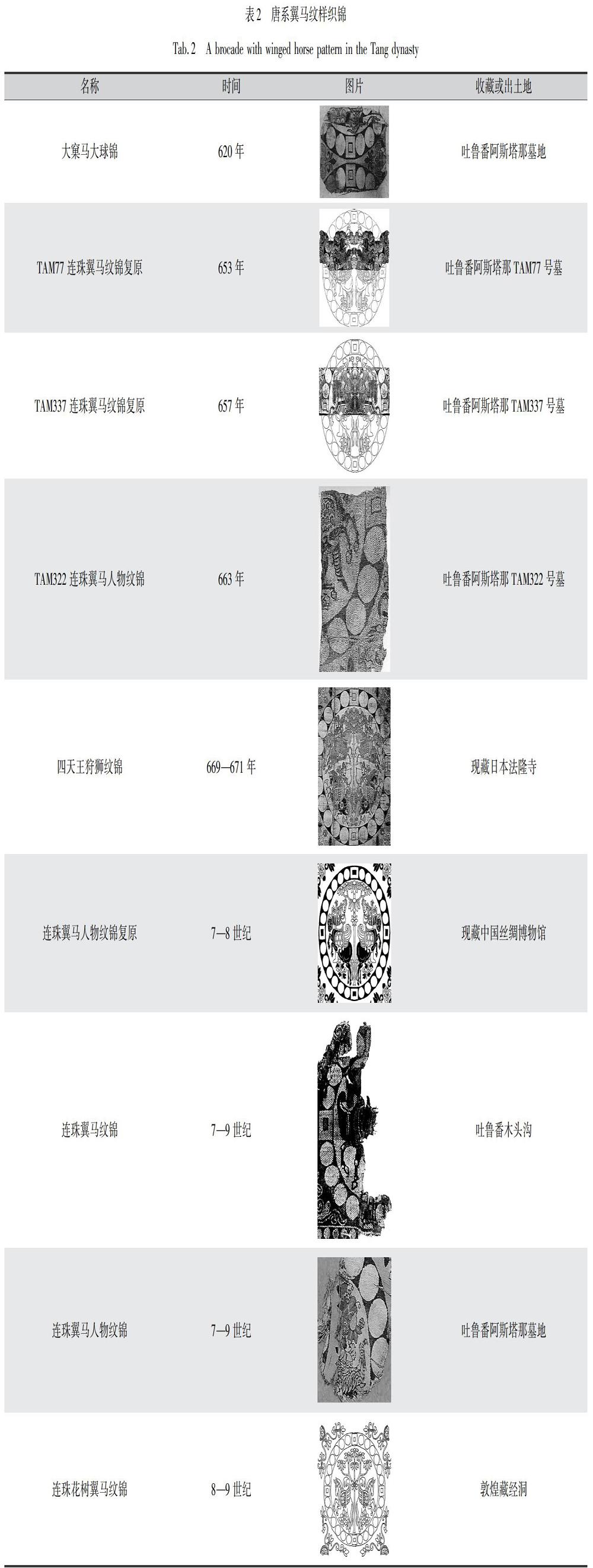

通过统计已知的唐系翼马纹样织锦(表2),发现织物翼马纹样在隋唐时期达到鼎盛,而后逐渐衰微,到了五代和宋朝时期少见其踪影。关于翼马纹样的衰落问题:首先,从纺织艺术的演变发展史来看,以联珠为团窠、以中亚的动物装饰纹样为主题的织物,传播到中国一段时间后便开始进入了本土模仿阶段,这一时期有文字记载的著名纺织品代表人物之一是唐初的窦师纶,其在模仿中亚、西亚纹样时继承了中原传统的设计思想,一改中亚和西亚的联珠团窠,将花卉作为团窠环。团窠中间的动物也根据当时人民的喜好逐渐采用传统的动物图案,如麒麟、龙、凤等图案,史称“陵阳公样”[20]。其次,翼马纹样衰落的原因之一可能是其无法深度融入中国的文化所致。笔者查阅文献资料发现,虽然在唐朝所禁大花绫锦等赦条例中明确列出了天马纹样,如《唐大诏令集》卷109《禁约下·禁大花绫锦等赦》载:“其锦绫锦花纹,所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、卍字、双胜及诸织造差样文字等,亦宜禁断。”[21]但人们可以发现这并没有阻断,如龙、凤、仙鹤、卍字纹等相关纹样的后续发展,可想而知该政令在当时所起的作用有限。而从文化融合的角度来看,虽然唐代中国西北地区也有火袄祠与萨保府,但毕竟中国没有形成对袄教的普遍热情。具有异域文化特征的翼马纹样有着特定的萨珊波斯文化内涵,其代表袄教日神密特拉的宗教语意,难以融入以吉祥祈福、趋吉避凶为主要特征的中国传统文化语境中,翼马文化在这里只是吸收和碰撞,并未达到消化并创新的境界。最后,唐朝是装饰纹样以动物纹样向植物纹样过渡的转折期,唐朝之后的宋朝虽然在丝绸生产方面有相当规模,但受宋朝重文轻武思想的影响,包括翼马在内的各种兽类纹样不再受到追捧,植物花卉纹样开始兴起,成为一股时代潮流。

2 织物翼马纹盛行的文化背景

纺织翼马纹样在北朝晚期到初唐时期的大量出现,不仅是因为其新奇的纹样题材与装饰形式受到当地民众的喜爱,更是因为这种纹样题材和当时特定的社会文化与民间思想存在一定程度的共鸣。

2.1 崇马文化的兴起

马在古代中国是一个国家军事力量的象征,人们常用“千乘之国”“兵强马壮”来形容一个国家的强大。中国马文化的肇始,可以追溯到春秋战国时期伯乐为秦穆公相千里马。汉代,对马的推崇和重视更为强烈。汉武帝为了提高军队的作战能力,曾专门派人到西域大宛引进汗血宝马,并为此撰写了《天马之歌》,标志了中国汗血宝马文化的发端。到了唐朝,帝王对汗血宝马的喜爱并没有退却,唐太宗李世民的坐骑“白蹄乌”就是一匹汗血宝马,并且为了褒扬马的战功,下令将“白蹄乌”等六匹骏马的形象雕刻于石,置于自己的陵墓之中,史称“昭陵六骏”。唐玄宗李隆基对马也喜爱有加,在开元年间,唐玄宗曾下令在宫廷设置“教坊”官署,专门训练汗血宝马为其跳舞。释居简《续舞马行》诗曾咏道:“见说天元天宝间,登床百俊俱回旋。一曲倾杯万人看,一顾群空四十万”[22]。在此诗中,就可了解唐玄宗对马的喜爱情况。

除了帝王之外,古代中国人对马的喜爱还可以从当时的诗歌和绘画作品中窥得一見。唐代著名诗人李白、杜甫与岑参都曾写过有关汗血宝马的诗句。其中杜甫咏汗血宝马的诗篇有近二十首,有“胡马大宛名,锋棱瘦骨成。竹批双耳峻,风人四蹄轻。所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行”[23]等名句。唐代知名画家如曹霸、韩幹、韦偃等都曾用笔墨创作了一批汗血宝马形象,如韩幹的《照夜白图》,画的就是唐玄宗的坐骑“照夜白”的肖像。由此可见,纺织翼马纹样在中国的盛行并非简单因为装饰题材的新颖,还源于对文化方面的追求,它与该时期人们的行为模式、信念和感情相适应。

2.2 天马思想的继承

汉武帝从西域引进汗血宝马并撰写了《天马歌》,正是因为帝王对马的崇拜给天马思想的出现提供了一个契机。汉代崇尚黄老之学,特别信仰神仙学说,在神仙瑞兽思想的影响下,汉武帝因为爱马而进一步神话马,他将马视为死后能送其升天的瑞兽,由此诞生了天马思想。并且,汉代人认为天马与龙是朋友,《汉书·礼乐志》载:“天一况,天马行,沾赤汗,沫流赭。志俶傥,精权奇,籋浮云,晻上驰。体容与,迣万里,今安匹,龙为友。”[24]将天马视为龙的朋友,可以想象得到当时天马在人们心中的重要地位,也因此创作了各种天马形象。考古发现,汉晋时期的画像石和画像砖均出现了不少天马形象,有的有翼,有的无翼,却都能腾云驾雾。此外,有关天马思想的作品也反映在汉代的织锦上(图4),1995年在新疆民丰尼雅遗址出土的汉代“长乐明光锦”上就刻画一仙人乘坐于一匹天马上,天马被云气纹包围着,神态超然,似在仙界闲庭信步[25]。墓葬中出土的这些天马形象,可以说正是天马思想的直接反应。

在天马思想的影响下,汉锦中首次出现了无翼的天马纹样,到了唐代天马纹样同样受到推崇,只不过受到西方文化的影响,汉代无翼天马纹样逐渐消逝,取而代之的是有双翼的天马形象。唐代的翼马纹样与汉代的天马纹样是继承和发展的关系,继承的是思想,发展的是形象与文化,两者之间既有汲取也有融合。

2.3 狩猎文化的兴起

狩猎是一项十分古老的社会活动,是早期人类为获取食物而捕杀动物的一种生存方式。秦汉以后,狩猎逐渐成为王室们的一项休闲娱乐活动,到了唐代狩猎文化尤为兴盛,不仅王公贵族喜爱狩猎,也为普通民众参与喜爱[26]。唐太宗期间史书上记载的狩猎次数甚至达二十多次。据《唐会要·蒐狩》卷28载:“贞观五年正月十三日,大狩于昆明池,潘夷君长咸从。上谓高昌王曲文泰曰:大丈夫在世,乐事有三。天下太平,家给人足,一乐也。草浅兽肥,以礼畋狩,弓不虚发,奸不妄中,二乐也。六合大同,万方咸庆,张乐高宴,上下欢洽,三乐也。”[27]唐太宗认为大丈夫在世,乐事有三,第一是天下太平,第二便是狩猎活动,可见唐太宗对狩猎活动是钟爱有加的。

唐朝时期也出现了大量以狩猎为题材的艺术形象。例如唐懿德太子、永泰公主墓都出土了不少狩猎俑,章怀太子墓中出土的《狩猎出行图》即是对当时狩猎活动的生动体现。此外,骑射作为英勇与征服的象征,也是古代中亚和西亚人擅长并尊崇的技能。狩猎所用到的工具必然少不了骏马,而一匹奔跑迅速的飞马,能为狩猎活动拔得头筹。所以,看到从西方传至唐代的翼马纹中,有部分是与狩猎活动联系在一起的,最常见的造型是骑士骑翼马并转身射箭,被称为“波斯射”。如日本法隆寺收藏的一块四天王狩狮纹锦即是四个骑士分别骑在四匹翼马上,相背反身射猎狮子(图5)。通过分析可知,与中亚、西亚骑射文化相一致的狩猎文化的兴起,是翼马纹锦在隋唐时期广泛传播的原因之一。

3 结 语

随着丝绸之路的发展,中外文化交流在北朝至隋唐时期日益繁盛,大量具有异域风格的装饰纹样对中国这一时期的纺织艺术造成影响,翼马纹作为其中之一丰富了中国织物的文化内涵。该纹样缘起于希腊的翼马形象,在途经西亚和中亚的过程中受到双马神崇拜的影响开始出现成对造型,而后翼马纹样在萨珊波斯地区受到袄教文化影响进行了不同程度的重塑,并成为了一种宗教符号,随后随着当地丝绸生产技术的兴盛和粟特商人的贸易活动带至中国的西北部,在北朝晚期到唐初时期达到顶峰。但随着纺织纹样的逐渐本土化,宋代重文轻武思想等影响,使得翼马纹逐渐衰落。并且通过分析,可以发现隋唐时期翼马纹样的盛行与当时社会的文化风气与背景是分不开的,崇马文化与狩猎文化的兴起及天马思想的残存都为翼马纹样在中国的流行奠定了文化基础。

参考文献:

[1]赵丰. 唐系翼马纬锦与何稠仿制波斯锦[J]. 文物, 2010(3): 71-83.

ZHAO Feng. The horse pattern of the Tang dynasty and HE Chou imitated of persian brocade[J]. Cultural Relics, 2010(3): 71-83.

[2]郭物. 一人双兽母题考[J]. 欧亚学刊, 2002(4): 1-33.

GUO Wu. One man and two animals theme[J]. International Journal of Eurasian Studies, 2002(4): 1-33.

[3]袁珂. 山海经校注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1980: 86.

YUAN Ke. Collation and Annotation of Shanhai Jing[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 1980: 86.

[4]李零. 论中国的有翼神兽[J]. 中国学术, 2001, 3(1): 62-134.

LI Ling. The research of winged god beast in China[J]. Chinese Academy of Sciences, 2001, 3(1): 62-134.

[5]朱希祖, 滕固. 六朝陵墓调查报告[M]. 上海: 上海书店出版社, 1935: 183.

ZHU Xizu, TENG Gu. Investigation Report on Mausoleum of the Six Dynasties[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Book Press, 1935: 183.

[6]沈琍. 中國有翼神兽渊源问题探讨[J]. 美术研究, 2007(4): 59-67.

SHEN Li. On the origin of winged god beasts in China[J]. Art Research, 2007(4): 59-67.

[7]李光宗. 唐代所见有翼马与东西方文明互动[J]. 唐史论丛, 2017(2): 193-204.

LI Guangzong. The interaction between eastern and western civilizations on the winged horses in the Tang dynasty[J]. History of Tang Dynasty, 2017(2): 193-204.

[8]张夫也. 全彩西方工艺美术史[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2003: 81.

ZHANG Fuye. Full-Color History of Western Arts and Crafts[M]. Yinchuan: Ningxia Peoples Publishing House, 2003: 81.

[9]沈爱凤. 从青金石之路到丝绸之下: Ⅱ[M]. 济南: 山东美术出版社, 2009: 404.

SHEN Aifeng. From Lapis Lazuli Road to Silk Road: Ⅱ[M]. Ji nan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2009: 404.

[10]赵丰. 锦程: 中国丝绸与丝绸之路[M]. 合肥: 黄山书社, 2016: 57.

ZHAO Feng. Distance: Chinese Silk and Silk Road[M]. Hefei: Huangshan Book Club, 2016: 57.

[11]司马迁. 史记[M]. 北京: 线装书局, 2006: 516.

SIMA Qian. Shi Ji[M]. Beijing: Thread-Binding Books Publishing House, 2006: 516.

[12]玄奘, 辩机. 大唐西域记校注[M]. 季羡林, 注释. 北京: 中华书局, 1985: 1021-1022.

XUAN Zang, BIAN Ji. Annotation on Buddhist Recods of the Western World[M]. Interpret by JI Xianlin. Beijing: Zhonghua Book Company, 1985: 1021-1022.

[13]赵丰, 屈志仁. 中国丝绸艺术[M]. 北京: 外文出版社, 2012: 10.

ZHAO Feng, QU Zhiren. Chinese Silk Art[M]. Beijing: Foreign Languages Press, 2012: 10.

[14]刘永连. 从丝绸文化传播看丝绸之路上的文化回流[J]. 西域研究, 2008(2): 75-83.

LIU Yonglian. Cultural backflow on the silk road from the perspective of silk cultural transmission[J]. The Western Regions Studies, 2008(2): 75-83.

[15]赵丰, 齐东方. 锦上胡风丝绸之路纺织品上的西方影响4—8世纪[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2011: 160.

ZHAO Feng, QI Dongfang. New Design with Western Influence on the Textiles of Silk Road from 4th Century to 8th Century[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Book Press, 2011: 160.

[16]韩颖, 张毅. 丝绸之路打通前后联珠纹的起源与流变[J]. 丝绸, 2017, 54(2): 61-66.

HAN Ying, ZHANG Yi. The origin and evolution of the linked-pearl pattern before and after the Silk Road [J]. Journal of Silk, 2017, 54(2): 61-66.

[17]韩香. 联珠纹饰与中西文化交流: 以西安出土文物为例[J]. 唐史论丛, 2009(1): 188-198.

HAN Xiang. Decorative beads and cultural exchanges between china and the west: a case study of unearthed cultural relics in Xian[J]. History of Tang Dynasty, 2009(1): 188-198.

[18]巫新华. 克孜尔石窟壁画[M]. 济南: 山东美术出版社, 2013: 64.

WU Xinhua. Kizil Grottoes[M]. Ji nan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2013; 64.

[19]尚刚. 风从西方来: 初论北朝工艺美术中的西方因素[J]. 装饰, 2003(5): 30-31.

SHANG Gang. Wind from west: preliminary discussion on the western elements in arts and crafts during the North dynasty[J]. ZHUANGSHI, 2003(5): 30-31.

[20]赵丰. 中国丝绸通史[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2005: 250-251.

ZHAO Feng. The General History of Chinese Silk[M]. Suzhou: Soochow University Press, 2005: 250-251.

[21]宋敏求. 唐大诏令集[M]. 北京: 商务印书馆, 1959: 563.

SONG Minqiu. Tang Da Zhao Ling Ji[M]. Beijing: The Commercial Press, 1959: 563.

[22]北京大学古文献研究所. 全宋诗(第53册)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998: 33102.

Institute of Ancient Documents and Literature of Peking University. Complete Poems of Song Dynasty(Vol 53)[M]. Beijing: Peking University Press, 1998: 33102.

[23]永瑢, 纪昀. 文渊阁四库全书[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2003: 481.

YONG Rong, JI Yun. Complete Library of the Four Branches of Literature[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Book Press, 2003: 481.

[24]班固. 汉书[M]. 西安: 太白文艺出版社, 2006: 104.

BAN Gu. Han Shu[M]. Xian: Taibai Literature Publishing House, 2006: 104.

[25]曾玉蓉. 天马思想影响下的汉长乐明光锦天马纹和唐锦翼马纹[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2018(3): 29-32.

ZENG Yurong. Tianma pattern in Chang Le Ming Guang brocade of Han dynasty and winged horse pattern in Tang brocade under the influence of Tianma thought[J]. Journal of Suzhou Art & Design Technology Institute, 2018(3): 29-32.

[26]宋炀. 中国古代织物树纹装饰文化源流考[J]. 艺术设计研究, 2019(4): 42-50.

SONG Yang. Research on the culture origin and development of the textile pattern of tree on Chinese ancient fabric[J]. Art & Design Research, 2019(4): 42-50.

[27]王溥. 唐會要[M]. 北京: 中华书局股份有限公司, 1955: 526.

WANG Pu. Tang Huiyao[M]. Beijing: Zhonghua Book Co Ltd, 1955: 526.