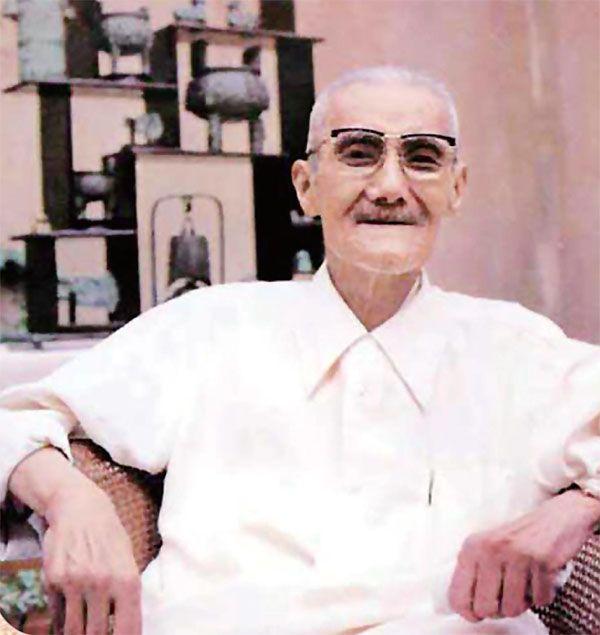

孙晓云和她的外祖父

2021-03-15孙晓云

编者按:于今年1月举行的中国书法家协会换届选举中,孙晓云当选新一届主席。她也成为中国书协成立以来出任主席的第一位女性书法家。作为当代著名书法家,孙晓云在书法创作、教育以及推动书法普及方面有很大贡献。

许多人不知道的是,孙晓云在书法上有这样的成就,很大程度上源自家庭的影响。她曾写文坦陈自己的学书心路,其中这样讲道:“对书法的那种热爱,似乎就长在我的身上,这可能主要得益于家庭的熏染,还有自由严格的书法训练。”而这其中,最重要的莫过于她的外祖父——一代金石书画巨匠朱复戡先生对她的熏陶。

孙晓云忆外祖父

2002年,孙晓云写过一篇文章,回忆自己的学书心路,其中这样讲道:

对书法的那种热爱,似乎就长在我的身上。这可能主要得益于家庭的熏染,还有严格的书法训练。小时候,我母亲从来不问我的功课,每天却要检查我的毛笔字。我看过她20岁时写在稿纸上的钢笔字,真是好。

我外公是古文字学家、金石书画家朱复戡,是浙江鄞县人,与我外婆是同乡。我外婆的外公叫张美翊,号让三、骞叟,是薛福成的幕僚,上海宁波旅沪同乡会会长,两任上海南洋公学校长。我前些年居然用我的字换到了他的两本手稿,其中大多是论碑帖和起草的章程,第一篇就是给弘一法师的信。同时,还得到了张美翊儿子、民国钱币学家张迥伯的《钱币学》手稿(他当年在上海开明华银行),娟秀的小楷,一丝不苟,里面还不时地横写着英文。又觅得我外公32岁写的扇面,上面的字持重老到,金石味十足,落款是“秦戡”(我外公40歲前的用名)。

就像习武之家,后代们都得会翻几个跟斗;梨园子弟,都会来几嗓子;我从小就学书法,看来也很自然。

孙晓云说,她的成功,得益于一生的几件幸事,其中第一就是出身书香门第,有“童子功”做底子。其中,外祖父朱复戡对自己的影响尤甚。

朱复戡其人

朱复戡这个名字,现在知道的人不多了,可是在20世纪上半叶,他是名动书坛的“大名头”。张大千曾如是评价道:大千漫游南北,数十年来,所见近代名家书画篆刻,能超越时流,直入周秦两汉晋唐,熔合百家。卓然开一代宗风者,唯朱君一人而已。

朱复戡出身名门,家世显赫。他5岁时已拿起毛笔蘸着清水在砖上练字,6岁即习《说文解字》《史记》《石鼓文》,7岁已能集石鼓文写大字楹联。据说,海派大师吴昌硕曾专门赶来看少年朱复戡写字,并结为“忘年交”。在吴的提携下,朱复戡名声日隆,可谓:“年未二十,驰誉海上。”时任南洋公学提调兼总理的张美翊亦以朱复戡为可造之才,将其收入门下悉心栽培,不仅教其读书、为艺、做人之道,还常带其拜会贤达名流。

在这种硕彦雅集、名家齐聚的日常交游中,朱复戡不仅开阔了眼界,还因此与金融结缘,成为国内最早的证券从业者之一。1920年,国人创办的首家证券交易所——上海证券物品交易所(以下简称“上证物交所”)在上海德士古大楼敲锣开业,作为首家中资交易所,上证物交所得到民众大力支持,开业半年盈利即超资本金,连普通职员也能分得千元奖金。在此“暴富”效应之下,一时间交易所在沪上遍地开花。朱复戡也正于这一时期涉足金融,是国内第一代证券从业者。在未满18周岁之际,其已进入上证物交所担任场务科长。但由于当时证券交易十分火爆,场务管理琐碎繁忙,这种操作性的事务与其初衷不符,且无暇染翰弄墨,故其从业了一年半后就辞职回家,专心读书习艺。

与一般人为了生计而工作不同,他进金融界是为了能更多地接触社会、了解世态、丰富阅历,故在1926年应宁波老乡张迥伯之邀,又进了国人自办的第一家银行也是上海最早开设的华资银行——中国通商银行南市分行工作,再次踏入金融业。直至26岁时,刘海粟力邀其担任上海美术专科学校教授,他才专心从艺,不问他事。

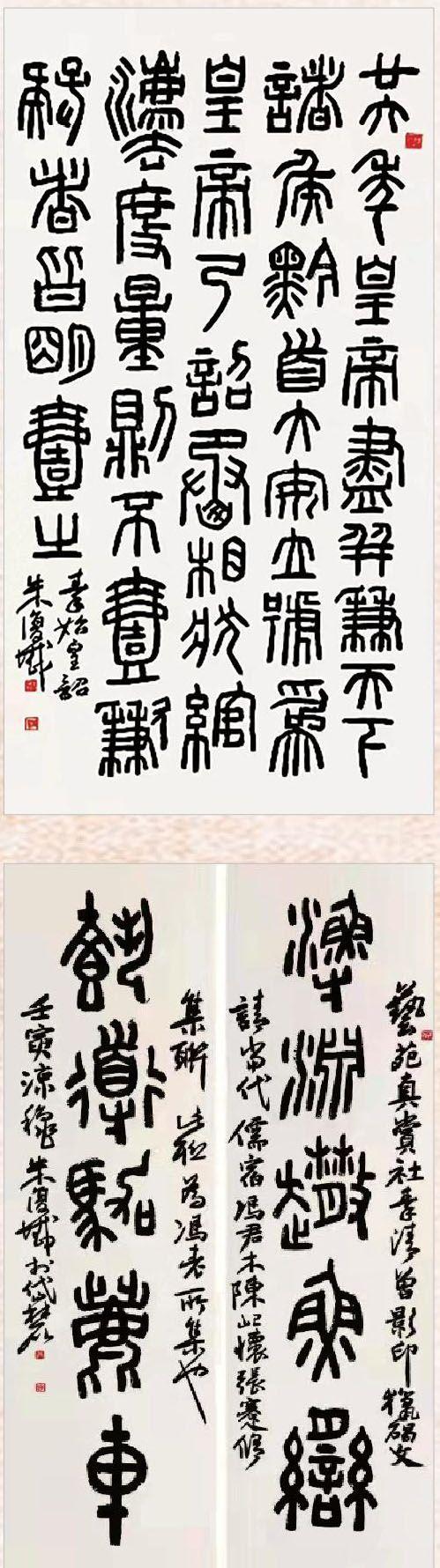

正是由于年少成名,朱复戡对艺术有着强烈自信,无论金石书画,还是古文诗词,抑或是考古研究,无一不涉。就书法而言,其篆、隶、楷、行、草诸体兼擅,尤以篆书及行草最具代表性。观其篆书特别是金文作品,用笔有强烈的图饰化、形式感,尤其是起笔、收笔处如枪似戟,如箭似钩,雄强劲健,力能扛鼎,给人以“两军对垒、刀枪林立”之感;墨色厚重,多用渴笔,线条苍劲老辣……整体来看,其篆书作品既具金石韵,又有书卷气;既具画面感,又有书写味,堪称近百年来“金文大篆第一人”。可以说,篆书不仅是其一生研究和创作的重点,也是其篆刻、绘画等艺术之源泉,更是奠定其在近现代书坛不可替代地位之根基。

不容忽视的是,40岁后他由碑及帖,涉猎行草,着力于《戏鸿堂帖》《澄清堂帖》《馆本十七帖》等法帖,精研二王,出入颠旭,旁及黄道周、倪元璐、王铎明末三家,在碑帖融合上闯出了一条新路,即:以“二王”架构为基,而在笔法上却“以篆人行,以籀写草”,一改原有行草书过于飘逸、只求婉转之流风,并通过篆、隶字法相渗,从而使笔法、字法等都更趋丰富多变,亦与时人、时风拉开了差距。

有人道:“中国画是写出来的。”有大成之国画家,一定是书法高手。朱复戡亦不例外。其画作融八大山人之简洁、石涛之洒脱、吴昌硕之浑厚于一炉,高古雄丽,格调深幽,且无论绘人物、山水,还是画花鸟、走兽,无论写意,还是工笔,抑或是兼工带写,皆“以书入画”,即:用篆书的笔法来刻画线条质感,使画面更显古朴质实、雄壮苍厚,充满郁勃之生命力。

在篆刻上,朱复戡也远胜一般印人。他时刻铭记吴昌硕“应多刻点周秦古玺、石鼓铜诏、铁权瓦量,以打好根基。你有这样的根基,更应取法乎上”的谆谆教诲,一方面,将许慎《说文解字》的9353个字烂熟于胸;另一方面,在精通“六书”基础上,又直入商周秦汉,无论甲骨文、金文、石鼓文、古币文、陶文、秦刻石、诏版、汉碑刻、砖瓦等书写文,还是古玺文、秦汉印等印刻文皆有涉猎,且主张从源头至原创变化入印,使作品既形似古代遗貌,又神如现代气息。

朱复戡在篆刻创作中,刀法冲切并举,多用碎刀,且大小印之刀法各异,大印大开大阖、如劈如削,小印精雕细琢、巧妙布裁;字法严谨有据,考证精深,即使一字之偏旁部首,甚至连一个点画,皆追根溯源,尤其对古文中缺失的字,皆依《说文解字》之法重构,故所刻文字准确、结字严谨、变化合规,经得起考证检验;印面布局朱白映衬,虚实相生,善用并笔,对比强烈,尤其是白文印,除汉印风格外,多留边框,意将印中大小错落、繁简不一、奇正相依的印文统摄起来,形成“外整内活、工写并存”的独特印风。其一生篆刻作品无数,仅存世印拓就有两千余张,且各个时期皆有篆刻集问世。在朱复戡诸多印作中,尤以拟诏版和拟古玺印为人称道,罕有其匹。民国时期,张美翊曾为不少海派印人拟定篆刻润单,朱复戡甚至高于吴昌硕,足见其在名家辈出、高手如林的海派印坛之影响。

朱复戡在晚年对金石文字的研究及修补之功,更足以令其载入史册。众所周知,泰山刻石历两千多年磨劫,仅余9个半字;峄石刻石仅存仿刻,且有残缺,形神全失;秦二世诏版短缺11字……为此,朱复戡凭积年所学,殚精沥血,依据史料深入考证,并按李斯笔意复原泰山刻石(全文223字)、峄石刻石和碣山刻石,补全秦诏版……为前人所不能,引起海内外轰动,可谓功在当代,利在千秋。同时,他又致力于青铜文化研究,将平生收集的青铜古玉图纹铭文等结合自身研究与思考著成《商周艺文精华集》,所收铭文均有释义,考证准确,可谓青铜文字研究“宝典”。周恩来总理生前曾提及,当前研究钟鼎文的很少,会写又能识的全国只有二三人,其中一人在山东。这“一人”指的便是朱复戡。

盛名之外,纵观朱复戡的一生,也曾几经浮沉,但无论世事如何变迁、个人如何浮沉,他始终平和与淡定的心态、尽心钻研的精神,如同一种人生的根器,或许是艺术家最可宝贵的东西。

资料来源:《宁波晚报》《金融时报》