回归被贬抑的主体性:方塔园与象山校园

2021-03-15丁光辉DINGGuanghui

丁光辉 DING Guanghui

1985年,文学批评家刘再复发表了《论文学的主体性》一文,探讨了文学主体性的内涵和特征,提倡文学研究应当把人的主体性作为中心来思考。[1]这篇文章在当时引起了一场不小的争论,反映了之前学术界对主体性的忽略。如果说文学研究应该关注作为主人翁的人,以及人的自由、自主意识和创造性,那么建筑学研究也应该具有类似的立场和需求。[2]在相当长的一个历史时期内,建筑界普遍地存在主体性被贬抑的现象——人的自主性、创造性和能动性受到抑制。在改革开放之前,建筑创作和研究受到意识形态的严重干扰,个人表达常常屈服于政治、权力因素;改革开放以来,建筑实践的主要任务是应对社会激增的物质需求,受资本、效率、实用、速度等工具理性因素的支配。为此,我们需要探讨一下建筑学主体性的回归和实现的途径。

本文以建筑师冯纪忠的方塔园和王澍的中国美术学院象山校园为案例,从法国哲学家梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty)的现象学和米歇尔·福柯(Michel Foucault)的后结构主义理论角度,试图论述建筑学的主体性是如何被压抑,又是如何被解放和呈现的,以及这一过程对中国建筑界的历史意义和理论启发。乍一看,方塔园和象山校园是两个完全不同的项目:1)时代语境不同,方塔园建造于改革开放的早期阶段(20世纪70年代末80年代初),而象山校园则在落成于20年之后;2)功能复杂性迥异,前者是以休闲娱乐为主的露天开放公园,而后者是融合学习、工作、生活和对外交流的城市综合体;3)尺度差异巨大,前者是以少量单层建筑为主,后者体量巨大、布局拥挤,交通流线十分复杂。尽管如此,本文选择这两个项目的原因在于它们之间具有一定的隐含关联性:一方面,两位建筑师都特别关注空间组合、材料表达和主观感受之间的相互作用,体现在各自的作品和思考中。当然,对身体感知的关注也曾出现在其他建筑师的作品中,比如莫伯治、佘畯南以及张永和、刘家琨等人。然而,与同行不同的是,冯纪忠和王澍的主体性建构与当代中国特定的历史和文化环境形成了鲜明的对比。

另外,两位建筑师共同致力于打造物质实践的感性体验,而方塔园和象山校园作为各自的代表作品,表达了他们建造另一种世界的意图。用王澍的话来说,“松江方塔园与何陋轩这组作品的孤独气质,就如冯先生骨子里的孤傲气质一样,将世界置于远处,有着自己清楚的价值判断,并不在乎什么是周遭世界的主流变化”[3]。 这段话虽然是在描写冯纪忠,但实际上也是王澍自己真实处境的写照。有趣的是,冯纪忠在2008年参观了象山校区,既没有联系建筑师本人,也没有在公共场合发表任何言论。在王澍看来,这种沉默暗示着一种支持而非否定态度。[4]这种思想互动使得两个项目的比较阅读富有意义。

冯纪忠和王澍虽然是两个不同历史时期的建筑师,拥有迥异的职业经历,但是他们在嘈杂的世界之外,都笃定地坚信另一种可能性的存在。王澍在其2000年完成的博士论文《虚构城市》中呼吁解放“那些被正统建筑学遗弃的城市中过时的部分”,重建一种织体城市,一如传统苏州、皖南的城市与乡镇。[5]这个过程可以称作为“被贬抑的回归”(the return of the repressed)。[6]“贬抑”一词的字面意思是贬低并压制,而回归是指曾经被抑制的元素得到机会之后又重新涌现。换句话来说,这些元素只是暂时被抑制,被一时忘却,但并没有真正彻底地消失。在这个过程中会呈现一种现代性的“断裂”,如何连接这种现代与传统之间的“鸿沟”是建筑实践无法回避的责任。

在中文学术界,围绕他们的作品已有大量的著述,这其中既有建筑师本人的解释,也有同行和批评家的评价。[7]这些文献为读者了解他们的建筑提供了丰富的资料。本文从主体性的角度出发,分别阐释这两件作品是如何建构或唤醒长期受到压抑的建筑观念,包括身体性、历史记忆、空间潜能等。正是这些不受重视、被忽视的元素构成了这两件作品的独特品质或者说一种批评性,这也是它们区别于同时代其他建筑的显著特点。

本文使用梅洛-庞蒂的“身体性/具体化”(embodiment)和福柯的“权力”(power)等概念作为两个不同但又互补的理论分析框架。梅洛-庞蒂和福柯都曾批评西方传统哲学中对身体问题的忽视。他们在身体性以及权力和主体性方面的论述又呈现出相互启发和丰富的对话。[8]前者将身体经验置于他的现象学解释的核心,而后者则认为任何生命体验都受到身体、权力和现有话语系统之间动态相互作用的制约。梅洛-庞蒂对身体的论述与建筑形式体验密切相关,而福柯对权力的分析渗透到建筑实践的社会维度,两者的视角可以说是一件事物的两个方面。

首先,两位建筑师对身体知觉的强调与梅洛-庞蒂对身体体验的讨论相呼应。尽管冯纪忠在发表的著作中没有提到梅洛-庞蒂的思想,但他倡导的“主客交融”作为一种中国传统哲学和美学原则,在很大程度上与梅洛-庞蒂对笛卡尔“身心”二元论(mind—body dualism)的批评相一致。[9]王澍反复提及埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)、罗兰·巴特(Roland Barthes)等人,则反映了他对欧洲大陆哲学的熟知。虽然很少直接引用梅洛-庞蒂的作品,但他与工匠合作的方式以及重视现场、介入生活世界的观念展现了梅洛-庞蒂所称的“具体的”(embodied)、“处境”(situated)主体性。[10]

梅洛-庞蒂的“身体体验”概念在两位建筑师的创作中相当明确,而福柯的“权力”观念虽然不那么明显,但有助于我们把握主体性建构的社会含义。福柯认为,主体性暗示着在更大的历史和政治背景下的生活经验,它从根本上来说是权力的产物。在当代规训社会,权力在塑造主体性方面既发挥消极作用又发挥积极作用。通常情况下,绘画、写作或表演艺术可以按照自身意志来表达身体参与和权力呈现,而建筑实践则需要外界物质(权力)支持。如果说权力是建筑实践的前提条件,那么身体感知可被视为一种“剩余的、额外的体验”(surplus experience),一种在满足物质功能之外所呈现的丰富身体感知。[11]正是从这个意义上来说,“身体性/物质性”和“权力”等概念在充分阐述建筑学领域主体性的建构起着不可或缺的作用。

一、主体性、梅洛-庞蒂与福柯

从词源学上来看,subjectivity翻译成中文为主体性、主体意识、主观性等,与objectivity(客观性)相对应。“主体性”是西方哲学中的一个核心概念,与“自我”这一概念密不可分。在17世纪之后的西方文化中,存在两种相互对抗的关于自我的观点。一种是笛卡尔式的自我,它倾向于抽象的理性思考,并认为思想与身体和外部世界相互分离。另一种是休谟式的经验主义观点。按照这种说法,自我及其知识来自思想者感性的、社会的或身体的经验。[12]对于马克思来说,主体性的建构取决于物质和非物质生产过程中的自我实现和真正自由的形式。在《1844年经济学和哲学手稿》中,马克思认为工厂的工人疏远了他们的工作,并被资本家所主宰,资本家利用他们的劳动来获取利润并限制他们的创造力和自我表达。[13]马克思主义的主体理论提出了两层含义:主体性应该处于特定的历史环境中;强调人的能动性、自主性和创造性。[14]

那么,如何在建筑学语境里来理解这种自主和自由意识呢?在这里,主体性包含着个人的感知、体验、期待、文化理解、信念和愿望等,是普通人对客观世界(包括人造环境如建筑、空间等)的一种主动反应和情感投射,也是建筑师有意识地对客观环境的一种改造和建构。

主体性并非一个人所独有,也不是天生就拥有、固定不变的,而是集体可以共同感受的,需要后天不断的建构,也是不断变化的。[15]主体性产生于主体与客体的相互交融,身体与(设计)语言的互动过程,也与历史和文化语境密切相关,换句话说,不同文化背景的人或许对同一种建成环境或设计语言有不同的个人感受。主体性的塑造,归根结底,还在于建筑语言的创新和探索。

主体性,从现象学的角度来说,是身体性的,与切身体验有关。梅洛-庞蒂认为,体验先于理论而存在,他倡导身体的回归,强调通过人的日常存在和体验来认识世界、重新发现世界,拒绝了胡塞尔的普遍主义和本质主义。[16]胡塞尔提倡通过现象学的还原——悬置我们对世界的本来态度和认识,来抓住事物的抽象本质,但是忽略了人的存在和体验。[17]

梅洛-庞蒂强调,人存在于世间(being-in-the-world)并不是一个孤立的客体,被动地承受客观世界的影响;相反,人是这个世界的一部分,人与客观世界处于一种双向的交流状态。[18]主体性在这个互动交流的过程中得到呈现和表达,意义在这个过程中得以产生。

梅洛-庞蒂对主体性的论述来自于身体体验,而福柯则从权力关系的角度深入分析了身体、主体性与权力的复杂联系。福柯认为,权力是力量关系的多样性表达,权力关系在生活中无处不在。权力既是压迫性的、惩罚性的,也是生产性、创造性的,拥有解放的潜能。[19]权力发挥作用需要机构的支持。权力与知识之间关系复杂,很多情况下相互纠缠、互为因果。权力深刻影响人的生存状态,也可建构、塑造人的主体意识。他的权力观念在不同的历史情况下采用不同的技术和实践。[20]在他20世纪70年代的著作《规训与惩罚》一书中,权力是通过直接控制身体来部署的。[21]在他后来的著作中,例如《性经验史》和《主体与权力》,权力是通过无形的、规范化策略或意识操纵来实现的。[22]

那么,梅洛-庞蒂和福柯分别从现象学和后结构主义的角度对主体性做过不同的阐释,他们的看法似乎是不可调和的。这两种不同视角、看似自相矛盾的解读能否整合为一个综合性、互补性的分析框架? 接下来,本文将以方塔园和象山校园为例,分别从身体体验和权力关系两个角度,对比分析建筑作品中主体性的建构。

二、冯纪忠:唤醒被压抑的主体意识

1978年5月,63岁的冯纪忠接受上海园林管理局局长程绪珂的邀请,开始了松江方塔园的设计工作。此时,距离他上一个实施的设计项目——杭州花港茶室(1963年设计,1964年建成)已经15年了。在这15年间,他和大多数知识分子一样,受到了众多不公正的待遇。在“文化大革命”期间,他的花港茶室项目和“建筑空间组合原理”教学理念被污蔑为“资产阶级的毒瘤”,从而受到数次批判。“文革”后期,他被下放到安徽歙县“五七干校”,参加劳动改造。之后由于中央领导的指定,他被邀请参加北京的重要项目设计,因而脱离农村体力劳动。[23]1978年无论是对于冯纪忠个人还是广大知识分子来说,都是一个关键的转折点。曾经被批判的设计思想得到上级的认可,被诬蔑的声誉得到了平反。

同样,对于整个国家来说,这一年标志了一个崭新时代的到来。独立的人格,历史的自觉,超越性的文化价值观在文化实践中重新涌现。[24]这一时期创作的文学、电影、诗歌等作品开始关注历史记忆、自我意识以及独立精神。[25]这也印证了福柯的观察,支配性的主导力量吞噬了个人感知和表达,塑造了一个个温顺而驯化的个体。建筑实践也是如此,而方塔园就诞生在这样一个特殊的历史时刻。

在设计之初,方塔园是一处地势平坦的郊区平原,周围堆积瓦砾。历史上,此块用地曾经是县府、城隍庙、兴圣教寺和城中心地段旧址,而今唯有宋代的方塔以及塔北明代城隍庙的照壁遗存。在规划之前,业主已决定将上海清代天后宫大殿迁入园内。[26]如何平衡这些不同历史时期建筑之间的关系,这实际上超越了常规意义上的普通公园规划,给建筑师带来了双重挑战:1)节点的安排——如何定位新老建筑单体的位置;2)路径的选择——如何创造彼此之间在物质空间和视觉上的联系。用挪威建筑理论家诺伯格-舒尔茨的话来说,前者关乎方位(orientation),后者关乎运动(movement)。[27]更为重要的问题是,建筑师的设计是如何唤醒长期受到抑制的“主体意识”呢?

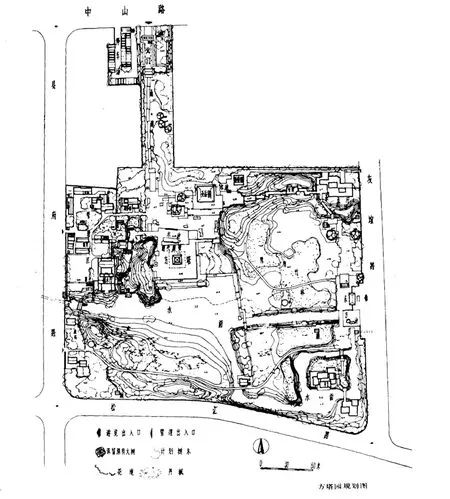

首先,冯纪忠没有拘泥于传统建筑的轴线布局,相反,他因地制宜地把天后宫大殿移到方塔的东北侧,在影壁北侧创造开敞的广场,从而突出方塔的醒目位置;同时,在公园的西南角规划供游客休息停留的节点空间,也就是后期建造的何陋轩茶室,在体量和方位上与园内历史建筑遗存形成新旧呼应(图1)。其次,在路径安排上,他设计了2条不同的线路:1)游客从北大门进入公园,沿着曲折的、由花岗岩铺地的路径,先上几个台阶,然后地势一路下沉,逐渐接近方塔广场,先观看带浮雕的砖墙影壁,之后抬头仰望方塔,顿感方塔的苍劲雄稳;2)从东门进入广场,然后穿过树林一路向北,来到石砌堑道。堑道侧面和地面均为粗糙的花岗石砌筑,浑然一体。游人沿着堑道曲折前行,出堑道,随后登上几级台阶来到天后宫的基座平台,目之所及,方塔广场近在眼前(图2)。

图1:上海松江方塔园规划总平面图,1978—1982年

江南传统园林常常通过建筑的疏密布局来营造小中见大的空间层次,而方塔园则通过场地标高的变化来塑造丰富而微妙的空间感受。由于场地本身较为平淡,加上公园设计“群众性”的要求,以及为数不多的几组历史建筑的存在,冯纪忠并没有以密布单体建筑和堆叠石山等方式来刻意模仿江南园林。相反,他结合地势变化、场地空旷、单体建筑少但标志性强的特点,堆土成山,精心设计了一系列的空间对比,塑造了开与合,敞与闭,旷与奥等多重体验。这一点也印证了建筑师对待传统的态度:领会其精神实质和揣摩其匠心意境,吸取营养,为我所用,不能拘泥形式,生搬硬套。[28]这种革新的立场以及建筑师高超的设计手法和技巧迥异于当时主流的“形似”与“神似”之争,既继承了传统文化的精华之处,也创造性地表达了个人趣味,最终达到了与游人感受的共鸣。

如果说建筑师对于节点和路径的精心安排丰富了游客在身体运动中获得的空间感受,那么何陋轩茶室的设计则从静态的角度提升了个人对于时空变化的细腻感知。虽然茶室偏居一隅,但是冯纪忠意图把它塑造成全园空间体验的另一个高潮之处。

由于预算有限,茶室用当地材料(竹子和茅草)建造。冯纪忠用石头和砖头建造了3层基座平台,每层旋转30°。涂成白色的柱子通过黑色金属接头和地面平台交接。通过这个金属节点,竹子结构和茅草屋顶的重力被清楚地传递到建筑物的底座上,其中的节点正好插入石头之间的裂缝中(图3)。茶室弯曲的屋顶,令人联想到当地的传统民居,也意味着它是延续传统文化的一部分。茶室入口处有几片弯曲的片墙,由砖砌成,留有洞口,在阳光的作用下,斑驳的光影投射在地面上,摇曳生姿(图4)。何陋轩茶室为游园的人们提供了一处休闲、品茶、交流的场所。这里,人与人之间,人与自然之间,人与建筑,建筑与环境之间充满了微妙的互动。

图2:上海松江方塔园堑道,2012年

冯纪忠所称呼的“意动空间”就是那种让人感受到时间和空间多样性的地方。何陋轩茶室以其丰富的形式语言和充满动感的空间变化鲜活地阐释了这种独特体验。在这个过程中,“人——建筑(人造和自然环境)——时间”三者之间是无法分离的一个整体,你中有我,我中有你,形成了一个独特的“时空连续体”(time space continuum)。从理论上来讲,任何建筑物都有这种“意动空间”的潜能,但是何陋轩凭借建筑师精炼的手法和高超的技巧具备了一种典型性和超然性——时刻、处处都能激发人的情感。

与其说方塔园是一个公园规划,但不如说是一个建筑项目,是因为它的设计、建造与建构、地形、空间、材料、历史等因素密切相关,与人的身体体验相关,与个人的主体意识相关。感知体验的背后隐藏着建筑师精确计算场地标高、调整建筑方位以及处理空间收放的努力和匠心。在这个意义上来说,建筑不仅提供了基本的空间场所,而且是塑造主体意识的一种工具。

三、王澍:重建被贬抑的诗意世界

图3:何陋轩茶室,2012年

图4:何陋轩茶室入口,2012年

图5:杭州中国美术学院象山校区总平面图

自从从南京工学院硕士毕业以后,王澍有意识地与主流建筑实践保持一定的距离。当1990年代建筑生产商品化大潮来袭时,他更多地是沉浸在自己的思想世界中,并在实践中有意识地自我边缘化。与同时期的其他建筑师相比,他的作品在数量和质量层面均不占优势——仅仅完成了屈指可数的几个小型、私人委托项目,这看起来似乎与当时火热的建筑市场格格不入。

2000年后,史无前例的城市化大潮悄然加速。此时的社会、经济、政治、文化语境已经不同于方塔园诞生的1980年代初期。建筑作为一种商品,被资本和权力所挟裹,被用于快速的都市空间生产和消费,以及物质、政治景观重塑。对于王澍来说,经过近几十年来的城市化,古代存在的那种和谐互动的建造关系已经荡然无存,并被迅速转变成为资本主导的世界体系。对此,他和陆文宇写道:

“我们身处一种由疯狂、视觉奇观、媒体明星、流行事物引导的社会状态中,在这种发展的狂热里,伴随着对自身文化的不自信,混合着由文化失忆症带来的惶恐和轻率,以及暴富导致的夸张空虚的骄傲。但是,我们的工作信念在于,我们相信存在着另一个平静的世界,它从来没有消失,只是暂时的隐匿。”[29]

前工业化时期那种“人——建筑——自然”和谐共存的诗意世界被资本主义的工具理性所摧毁,其终极目标在于快速的(经济、政治和文化)资本积累,由此导致的是一个无根的、无场所感的、大同小异的、充满规训的物质世界。农耕文明的建筑与城市营造重视自然、人、材料、建造技术、设计和生活世界之间的相互作用;而工业文明的建筑生产强调利润、效率、工业化和商品化。至此,建筑师面临着一种文化“断裂”,或者说传统与现代性之间的鸿沟。如何在当下恢复传统意义上的诗意世界?王澍在中国美术学院象山校园的规划设计中试图唤醒曾经被贬抑的营造观念、手工技艺、历史记忆。

在规划方法上,他摒弃了主流校园规划的轴线对称、辅以组团式布局的思路。得益于场地中央存在的自然景观——象山,他把建筑群体以密集的方式安排在象山的四周,从而建立起建筑与景观的对话关系(图5)。在此,包括山体、溪流、农田、池塘、绿化,甚至飞鸟鱼虫在内自然景观构成整个场地的主导性元素,而非建筑四周空地的被动填充。一期的建筑单体以四合院为原型,经过建筑师的创造性转化而改造为U形的三合院或封闭的四合院 (图6)。单体之间并非以均质的空间网络来布置,而是以一种拥挤的、松散的聚集方式来呈现,这也印证了他所强调的“织体城市”设计理念,其中他写道:

“我几乎是本能地偏爱小尺度、小建筑的密集群簇,它们是城市中弱小的、无权势的、偏离正轨的、被遗弃的东西。从这些东西对生活的恰切性出发,我产生了一种观照城市及其构成的新方式。我毫不迟疑地站在无权势的、本义性的设计话语一边,想象着、实验着一种有节制的、不过分的、无权势的小单位的差异共同体,这是一种理想,21世纪初的中国城市需要所有的理想主义。”[30]

这些匿名的、谦逊的、小型的房子曾经是构成传统城市肌理的基本单元,而今城市的现代建筑则流露出过度的自我表现,与生活世界渐渐分离。传统城镇的空间肌理和生活方式难以为继,而那些临时、非法的建筑更是被刻意掩盖,难以登上正统建筑学的大雅之堂。[31]他所宣称的“业余的建筑”则是对琐碎生活世界的一种当代回应,也是对正统建筑的霸权主义的一种意识形态批判。从这个意义上说,王澍试图“批判性地”同时也是“怀旧地”创造一个温暖而异质的场所,以使失落的农业文明“光晕”在高速发展的现代世界中部分再生。

在建造过程中,王澍整合了快速的机械化施工与随机的手工劳作。前者建立了建筑的钢筋混凝土基本结构,而后者塑造了建筑的填充式、装饰性围护结构。其中建筑师对回收旧砖瓦的运用呈现出多重意义。从生态角度来看,它节约了一定的资源,强化了可持续发展的观念;在美学上,它创造了独特的表皮肌理效果;在文化层面上,回收的旧材料传递出了一种时间上的沧桑感和个人的历史记忆(图7)。这种复合砌体墙,俗称“瓦爿墙”,已经成为王澍作品的一种标签化的语言,被广泛运用在一系列的项目中。正如刘家琨所言,王澍回收大量砖瓦,以保护“濒危物种”的方式取得了良好的效果,同时又狡猾地回避了一些合法性问题。[32]这里的合法性问题或许可以延伸:建筑的节能效果到底如何?复合砌体墙的结构极限和逻辑是否可以任意突破?是否会变成一种新的表皮装饰?

旧材料的使用更多的是一种象征性的努力,那么工人参与建造并有一定的现场发挥空间则代表了一种即将消失的建造理念。王澍在1990年代曾长期深入施工工地与工人合作,这段经历让他对建造环节变得更加敏感。他曾经说道:

“我能打动从甲方到施工工人等所有参与到我作品中的人,使他们全部陷入迷狂状态。我的工人竟然会冒出‘我觉得你这是解构主义'‘我怎么越做越陌生'的话。如果有可能,我宁愿天天待在工地上,拿着地图,听从现场工人的意见,调节他们的工作尺度,他们因为自主意识被调动起来,往往会进入忘我的状态,不控制不行。”[33]

应该承认,在当代中国,很少有建筑师与工人一起协作来塑造建筑作品。施工工人的劳动一直处于被“贬抑”或者被忽略的状态,他们的智慧很少得到认可。但是,他们在象山校园的积极介入让几乎失传的建造工艺得以传承,从而变成当今文化的鲜活部分。这个过程是一个集体劳作、亲身参与的过程,区别于普遍存在的、依赖概念模型来创造作品的生产模式。

虽然说象山校园的设计还有许多实用、功能层面上的诸多问题,但是它在整体规划、单体设计、施工建造等方面展示了独特的文化意义,创造了一种不同寻常的校园空间,一种主流建筑生产之外的实践模式,一种充满差异化的诗意世界。在追逐现代性的过程之中,曾经被忽略的营造观念、手工技艺、历史记忆得到重生,从而展示了另一种可能性。

四、主体性:一种现象学/后结构主义角度的阐释

1.身体体验

虽然方塔园和象山校园诞生于不同的年代、不同的地方、服务于不同的人群,但是二者在身体体验的塑造方面具有惊人的相似性和连续性,背后是两位建筑师共同认可的一些价值观念,表现在项目的空间、时间、建构和材料表达等维度。

1)重新诠释现代和传统空间逻辑

尽管建成之初学术界发表了几篇评论,但方塔园直到2000年之后才得到足够的学术关注。在1980年代,学术讨论和建筑批评主要集中在风格与形式、传统与革新等层面,获得大量关注的作品有上海龙柏饭店、北京香山酒店、广州白天鹅宾馆、曲阜阙里宾舍和杭州黄龙宾馆等。与这些大体量、高知名度的项目相比,方塔园里的新建筑规模较小且形式上不那么引人注目。作为一个空间设计,方塔园似乎与“后现代”建筑世界格格不入,也与主流兴趣(风格与形式)形成了鲜明对比。虽然早在1960年代,冯氏就倡导空间组合原理,区别于基于特定建筑类型的教学原则,但是直到1980年代,他才有机会在方塔园项目中精心融合现代主义的流动空间与传统园林的空间组织。

在象山校园的设计中,建筑师专注于建筑的“物质、感知以及身体性的本质”,通过密切介入场地、深度参与建造,构建一种社会态度,从而批判了当下建筑与环境、思维与劳作、设计与生活世界之间无所不在的分离。[34]他的房子既拥有视觉上的新奇性,也没有丢失身体体验的丰富性。“在视觉化的时代,人们已经忘记了除了视觉还有其他的东西。这群房子在照片上不会太好看,它逼你去现场,逼你进去。[35]”走进建筑的内部,就是让身体近距离地接触材料和做法,感受空间和氛围,唤醒感知的力量,这也意味着一种摆脱“内部贫困”的努力(图8)。[36]

2)尊重历史的态度

图6:杭州中国美术学院象山校区一期,2012年

图7:杭州中国美术学院象山校区,水岸山居外立面,2019年

图8:杭州中国美术学院象山校区教学楼内部坡道,2012年

冯纪忠总结的“与古为新”,其实质含义是尊重历史但摒弃简单地运用传统建筑的符号,而是要创作出能够与历史建筑和文化进行对话的当代作品。方塔园创作中对传统的继承体现在他试图营造一种宁静的氛围、一种高远的意境,一种与方塔所匹配的典雅气质,或者说一种再现宋代自由宽松的政治气候。这种态度具体体现在全园布置的总体构思上——“推”去了古典私家园林那种供少数人玩赏的纤巧迷离之“陈”,创“出”了可日容上万游客在此追思、游息、观赏、雅玩……提供方便的“新”。[37]这种“新”不是无中生有,而是与古为新,即今天的东西,今天的作为,跟“古”的东西摆在一块,呈现出一种“新”来,是对传统造园实践的一种继承和突破。[38]

如果说方塔园中不同历史时期的新旧建筑并存,赋予场所一种历史的层次感和延绵感,那么象山校园对回收材料的创造性拉长了新建建筑中的“时间厚度”。[39]这些旧砖瓦,就像刘东洋形象比喻的那样,“本属于别处已经有灵性的某个家宅。命运让它们剥离了母体,聚合到了王澍建筑身上,给个赤裸的躯体穿上了满是细碎家族记忆的衣裳。这样,记忆就出现在旧砖瓦的肉身上,而不一定是在建筑或空间的完形化几何骨架那里”[40]。前者对新旧建筑的功能进行重新组合,后者不但在表皮视觉上再现了这些回收材料,而且以一种装饰性、象征性而非结构性的方式来呈现。随着时间的推移,新旧材料本身的时间对比会逐步弱化,以至于难以区分哪些是新的,哪些是旧。而方塔园里的建筑横跨十个世纪,它们之间的区别一目了然,不会趋于模糊。

3)实验新的材料和建造方式

方塔园中的北大门、东大门和何陋轩茶室是为数不多的几个新建建筑,在设计中,冯纪忠用常见的材料、新的结构形式探索了传统文化与现代建筑相互融合的可能性。大门建筑由纤细的轻钢结构支撑不对称的坡屋顶,上覆黑色小瓦,创造了灵巧的空间和新颖的结构节点,同时保留了传统的韵味(图9)。类似的原则也体现在竹结构的茶室设计中。回过头来再看象山校园一期合院建筑的水平遮阳构建——轻钢托架,上覆黑色小瓦,方塔园的影响清晰可见。无论是何陋轩的竹结构建造,还是象山校园的外墙、扶手等元素的设计,都充分发挥了建造工人的智慧,使民间即将失传的手艺得到传承。方塔园堑道和北侧主入口的路径铺地采用了粗糙的花岗岩石块,类似的材料做法也体现在王澍设计的杭州南宋御街的地面上。

2.权力以及主体性和能动性

如果将福柯的权力观念运用到中国的社会和政治环境中,对于建筑师/知识分子来说,在改革开放之前,权力对主体性的影响主要表现在政治运动和思想改造对身体的控制。1980年代以来,文化意识的规范化以及技术在日常实践中的统治而逐渐占主导地位。更具体地说,建筑创作主要受到商品化逻辑和庸俗美学意识形态的影响。但是,这两个项目的完成还意味着权力关系在建筑师的自我塑造或表达的过程中起着不可或缺的作用。

对于冯纪忠而言,在革命年代的身体并不是真正的属于个人,而是受到政治思想的影响,这也深刻地限制了艺术的创作。改革开放初期,他的设计思想得以实现,其过程也充满了挣扎和权力斗争。例如,在1983年北大门竣工后不久,有人就批评它为“道士的帽子”,并向上海市政府发出举报信,要求拆毁它。[41]幸运的是,负责城市建设的地方官员(如倪天增、钱学中)具有建筑学背景,其中之一(钱)曾是冯在同济大学的学生,他们对设计创新的欣赏和尊重为冯纪忠提供了坚定的专业支持。[42]至此,方塔园的设计没有受到干扰和篡改。在“第一届中国建筑传媒奖”的获奖发言中,冯纪忠曾说,任何一个建筑都应该是公民建筑。事实上,方塔园正是这样一个实践载体。正如评论人易吉曾经写道:

“方塔园是一种新的‘公共'文化类型,与现代的展览类型如美术馆、博物馆,在文化功能和意义上有相同之处,是人们交流、游戏、欣赏之地,但它却超越了‘馆'的一般意义,除了人与物的交流之外,还是人与人、人与自然、人与“神”等的交流。同时,这种交流活动是在一种休息、游戏、生活的过程中完成的,这便是它的独特之所在……”[43]

易吉所指出的各种交流都与人有关,是人而非物在主导这个交流的过程,阐释了建筑师为平衡工具理性和主体性所做的努力。虽然设计和建造的对象都是物,但是背后是对身体感受和体验的精心考虑。冯纪忠所强调的“主客交融”“情景交融”“心物交融”是对现代世界普遍存在的“主客分离”“情景分离”“心物分离”的一种纠正。

对于王澍来说,市场化下的建筑实践依赖于工具理性、效率、利润、权力表现。他对现代化和城市化对传统文化和自然的破坏性影响持批评态度。王澍试图建构的“一种差异性世界”则是对当今世界都市空间同质化的一种抵抗,是在寻求一个替代性的、充满诗意的物质世界,在其中,人与自然、建筑与自然、植物与动物之间没有等级或权力上的区别,只有类型上的差异。[44]象山校园的创造离不开时任中国美术学院院长、艺术家许江的全力支持。在当下的社会条件下,这种对建筑创新的慷慨承诺十分罕见。为了避免任何潜在的争议,大多数机构业主倾向于选择保守的美学表达,这在实践中司空见惯。王澍在1990年代初离开城市化的前沿地带——深圳,以及他在杭州的“业余建筑”实践,表明他意图摆脱现代建筑——作为一个自治项目——与生活世界的疏离。[45]

象山校园的营造比方塔园更加激进,建筑空间和类型更加多样、复杂,时空体验富有更多的矛盾和冲突。但在本质上,无论是方塔园还是象山校园,它们都是接近于美籍德裔政治哲学家汉娜·阿伦特(Hanna Arendt)所指的“让公众涌现的空间”(the space for public appearance),一个真正属于普通民众的公共空间。[46]这种公共空间是权力产生的前提条件,拥有召集人的集体行动、展现权力和能动性的潜能,也是人的主体意识存在的可能性条件(a condition of possibility for subjectivity)。[47]换句话说,它们都是激发人的主体意识、触动人心的地方,也是培育、增强人的环境敏感性和感知力的地方,让人真正拥有思考能力的地方,区别于那种司空见惯的、让人变得麻木不仁、失去个人感知的普通物质空间。只有体验和感知新的“语言”,人具有自由的、解放的自主性(liberating subjectivity),他才具备抵抗的意识,才可能产生行动去摆脱内在的压迫和统治。[48]

从福柯的角度来看,方塔园和象山校园都属于那种压制性的机构空间,在其内部,身体行为受到控制和监视。但是,这两个项目都探索了另一种形式的美学和空间体验的可能性,强调了人与环境之间的相互作用以及转化和适应自然的主观能动性。在各自营造的世界里,那些一度被贬抑的价值观念、生活方式和设计语言得到解放而焕发出新的生机和活力。身体的被动性以及通过身体运动而产生的能动性潜力在这些地方汇聚在一起,从而构成了人存在于世间的完整结构。[49]

五、结论

方塔园和象山校园所体现的一种共同意义在于,它们都创造了新的生命体验,在一个受到控制、规训和压制的世界之外,使人们有机会体验到愉悦、明朗、自由与放松,让人暂时“摆脱”了社会的管控和权力的约束。对这两个作品的分析,揭示了在当代中国建筑界,物质性、感知性的美学表达与创造性、生产性的权力关系相结合,从而构成了一种抵抗的主体性(resistant subjectivity)。建筑师在抵制某种形式的权力支配时(正统的设计思维、美学观念),还利用权力关系中的积极力量来构建新的空间和美学可能性,或者建立具有丰富感知体验的另一个世界。这种抵抗的主体性并不构成整个世界,仅仅“呈现周围世界的一瞥”[50]。它曾经受到政治、社会、经济、意识形态的压制,而今涌现有助于在当代社会中建立一种解放性的实践——它既是对主流建筑实践的一种区别或补充,也是建筑师有意识的一种自我疏离。

这种主体性的建构既是建筑师所期望的,也得到业主的认同。福柯曾经对行使权力做过解释,就是“建构可允许他人行动的领域”。这句话可以从两个层面来理解:第一,来自业主的支持,允许建筑师自由地发挥,保证建筑师的主体意识得到表达和呈现;第二,建筑师设计的这种公共空间也给使用者提供了行动的舞台。

建筑实践的主体包括三个最重要的构成部分:1)作为设计主体的建筑师; 2)作为建造主体的工匠;3)作为接受主体的业主、使用者、大众和批评家。虽然本文重点论述的是建筑师的主体意识(包括个人理念、愿望和经验)是如何在作品中呈现的,但是这里也可以扩展一下后两者的主体性表达:工人积极参与施工过程,并有机会展示他们的劳动、工艺、技能和创造力;另外,公众有机会能够体验和欣赏他们的物质(体力)和非物质(脑力)劳动成果,并受到潜移默化的影响。

主体性并不只属于特定的个人,也不是一种极端的个人美学和私人趣味的表达,而是一种可以唤醒大多数人生命体验的集体呈现,通常被公众所理解、感知并最终引起共鸣。换句话说,主体性产生了一定的社会影响,在审美体验、伦理层面上拥有影响他人的能力和潜力。[51]借用英国文化思想家特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)的话来说,主体性,“如同语言一样,不应该被视为一种个体(或个人)化的表达;个体只是承载事实或传递真理一个媒介,而这个事实或者真理是人们务必专心听到的”[52]。

[本文部分内容曾在2019年国际建筑人文研究协会Architectural Humanities Research Association年会上做过陈述,英文缩略版收录于2020年Architecture and Culture杂志3/4期专刊。]

注释

[1]刘再复. 论文学的主体性[J]. 文学评论,1985(6):11-26.

[2]岭南建筑师佘畯南曾经指出,建筑(创作)是为人,而不是为物。这句话提醒建筑同仁要把人的主体感受和体验作为研究和创作的核心,拒绝客体至上的“唯物”思想。这个观点最早见于美国建筑师约翰·波特曼,参见:佘畯南. 佘畯南选集[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1997:26;[美]约翰·波特曼,乔纳森·巴尼特.波特曼的建筑理论及事业[M]. 赵玲,龚德顺 译. 北京:中国建筑工业出版社,1982:41.

[3]王澍.小题大做(“何陋轩论”笔谈)[A]//史建编. 新观察:建筑评论文集. 上海:同济大学出版社,2015:302-306.

[4]同[3]:306.

[5]王澍. 虚构城市[D]. 上海:同济大学,2000:141.

[6]“被贬抑的回归”是借用精神分析学家弗洛伊德的一个概念,但是本文的论述并非基于精神分析的视角。弗洛伊德用“压抑”“回归”“潜意识”等概念来阐释梦的产生过程。同样,本文也借用这些概念来分析建筑主体性的压抑、唤醒、回归与建构。Susan Stanford Friedman. Introduction[A]//Susan Stanford Friedman(ed.). Joyce:The Return of the Repressed. Ithaca and London:Cornell University Press,1993:1-17.

[7]冯纪忠. 与古为新——方塔园规划[M]//赵冰主编. 冯纪忠讲谈录. 北京:东方出版社,2010;王澍. 造房子[M]. 长沙:湖南美术出版社,2016;赵冰,王明贤主编. 冯纪忠百年诞辰研究文集[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2015;赖德霖. 中国文人建筑传统现代复兴与发展之路上的王澍[J]. 建筑学报,2012(5):1-5;金秋野. 论王樹:兼论当代文人建筑师现象、传统建筑语言的现代转化及其他问题[J]. 建筑师,2013(1):6-15;童明. 理型与理景:王澍的文本及其建筑(1)[J]. 建筑师,2013(2):6-19;童明. 理型与理景:王澍的文本及其建筑(2)[J]. 建筑师,2013(3):16-27;童明. 理型与理景:王澍的文本及其建筑(3)[J]. 建筑师 2013(4):46-59.

[8]Nick Crossley. The Politics of Subjectivity:Between Foucault and Merleau-Ponty[M]. Avebury:Ashgate Publishing,1994;Julia Levin. Bodies and Subjects in Merleau-Ponty and Foucault:Towards a Phenomenological / Poststructuralist Feminist Theory of Embodied Subjectivity[D]. The Pennsylvania State University,2008.

[9]冯纪忠.人与自然:从比较园林史看建筑发展趋势[J].建筑报,1990(05):39-46.

[10]Hing-Wah Chau. Wang Shu's Design Practice and Ecological Phenomenology[J]. Architectural Research Quarterly,2018,22(4):361-370.

[11]Jorge Otero-Pailos. Architecture's Historical Turn:Phenomenology and the Rise of the Postmodern[M]. Minneapolis;London:University of Minnesota Press,2010.

[12]Jane Flax. Multiples:On the Contemporary Politics of Subjectivity[J]. Human Studies,1993(16):33-49.

[13]Karl Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844[M]. Trans. and edited by Martin Milligan. Mineola,New York:Dover Publications,2007.

[14]同[1]:11.

[15]Nick Mansfield. Subjectivity Theories of the self from Freud to Haraway[M]. St Leonards,New South Wales,2000:51-52.

[16]Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception[M]. Routledge,2002:Ixxii.

[17]Edmund Hurssel. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology:An Introduction to Phenomenological Philosophy[M]. Trans. by David Carr. Evanston,Ill.:Northwestern University Press,1970.

[18]Maurice Merleau-Ponty. The World of Perception[M]. Trans. by Oliver Davis. London and New York:Routledge,2004.

[19]Michel Foucault. The Subject and Power[J]. Critical Inquiry,1982(4):777-795.

[20]Athanasios Gkoutzioulis. With Great Power Comes Great Responsibility:On Foucault's Notions of Power,Subjectivity,Freedom and Their(Mis)Understanding in IR[J]. Global Society,2018,32(1):88-110.

[21]Michel Foucault. Discipline and Punish:The Birth of the Prison[M]. Trans. by Alan Sheridan. New York:Vintage Books,1995.

[22]Michel Foucault,The History of Sexuality. Volume I:An Introduction[M]. Trans. by Robert Hurley. New York:Pantheon Books,1978.

[23]冯纪忠. 建筑人生:冯纪忠自述[M]//赵冰主编.冯纪忠讲谈录. 北京:东方出版社,2010.

[24]周榕.时间的棋局与幸存者的维度:从松江方塔园回望中国建筑30年[J]. 时代建筑,2009(3):24-27.

[25]Qi Wang. Memory,Subjectivity and Independent Chinese Cinema[M]. Edinburgh:Edinburgh University Press,2014.

[26]冯纪忠. 方塔园规划[J]. 建筑学报,1981(7):40-45,29.

[27]Christian Norberg-Schulz. Genius Loci:Towards a Phenomenology of Architecture[M]. London:Academy Editions,1980.

[28]同[26]:29.

[29]王澍,陆文宇. 循环建造的诗意:建造一个与自然相似的世界[J]. 时代建筑,2012(2):66-69.

[30]王澍. 虚构城市[J]. 新建筑,2002(3):80.

[31]王澍. 旧城镇商业街坊与居住里弄的生活环境[J]. 建筑师,1984(18):104-112.

[32]刘家琨. 象山三好[J]. 时代建筑,2005(4):113.

[33]黄晶晶. 实验建筑也念“市场经”[J]. 新周刊,2002(3):96-98.

[34]Juhani Pallasmaa,The Eyes of the Skin:Architecture and the Senses[M]. 3rd edition. Chichester:Wiley,2012:32.

[35]王澍. 那一天[J]. 时代建筑,2005(4):97-106.《那一天》一文则象征了一种散文式的“主体写作的转向”,逐渐远离了作者之前充满生疏术语(大部分来自于对西方哲学文本的翻译)的写作方式。在文章中,王澍以独白的方式记录了象山校园的设计灵感来源和施工过程。这篇充满个人故事的文章显著区别于主流常见的设计说明,因为后者通常以一种抽象的、“客观”的描述来介绍作品的特征,缺少创作者情感的流露,因此也少了些思维的张力。

[36]王澍. 剖面的视野[J]. 时代建筑,2010(2):81-87.

[37]邬人三. 现代的、中国的松江方塔园设计评介[J]. 新建筑,1984(02):14-16.

[38]冯纪忠. 与古为新——方塔园规划[M]//赵冰主编.冯纪忠讲谈录.北京:东方出版社,2010:73.

[39]Jonathan Hale,Found Spaces and Material Memory:Remarks on the Thickness of Time in Architecture[A]//Matthew Mindrup(ed.). The Material Imagination:Reveries on Architecture and Matter. Ashgate,Farnham,Surrey,2015:169-180.

[40]刘东洋.王澍的一个思想性项目他从阿尔多·罗西的《城市建筑学》中学到了什么[J].新美术,2013,34(08):105-115.

[41]同[38]:129-132.

[42]钱学中. 方塔园的一段往事[A]//冯纪忠,与古为新——方塔园规划. 北京:东方出版社,2010:147-152.

[43]易吉.上海松江“方塔园”的诠释:超越现代主义与中国传统的新文化类型[J]. 时代建筑,1989(3):30-35.

[44]丁光辉.建筑批评的一朵浪花:实验性建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2018:137-153.

[45]王澍. 我们从中认出宁波美术馆设计笔记[J]. 时代建筑,2006(5):84-95.

[46]Hannah Arendt. The Human Condition[M]. Chicago:University of Chicago Press,1958.

[47]Amy Allen. Power,Subjectivity,and Agency:Between Arendt and Foucault[J]. International Journal of Philosophical Studies,2002(10):2,131-149.

[48]Herbert Marcuse. The Aesthetic Dimension:Toward a Critique of Marxist Aesthetics[M]. Boston:Beacon Press,1978:5.

[49]Nick Crossley. Body Subject Body Power:Agency,Inscription and Control in Foucault and Merleau-Ponty[J]. Body and Society 1996,2(2):99—116.

[50]Maurice Merleau-Ponty,Phenomenology of Perception[M]. Trans. by Donald A. Landes. London and New York:Routledge,2012:426.

[51]Simone Brott. Architecture for a Free Subjectivity:Deleuze and Guattari at the Horizon of the Real[M]. Farnham,England;Burlington,VT:Ashgate Publishing,Ltd.,2011,7.

[52]Terry Eagleton. Literary Theory:An Introduction[M]. Minneapolis,MN.:The University of Minnesota Press,56.