早期现代建筑的“总体艺术”实践:以两个剧院设计为例

2021-03-15衡寒宵HENGHanxiao

衡寒宵 HENG Hanxiao

1827年,德国哲学家特拉恩多尔夫(Karl Friedrich Eusebius Trahndorff)提出了“总体艺术”这一称谓。在此后的不同历史时期,“总体艺术”得到了诸多艺术家与设计师的各色诠释。在建筑学领域,对这一概念的探索可以追溯到19世纪作曲家理查德·瓦格纳主导建设的拜罗伊特剧院。至1920年代,包豪斯领军人物格罗皮乌斯设计的“全面剧场”,同样选择以剧院建筑的形式展现建筑师理想中的“总体艺术”。下文首先将概述“总体艺术”这一概念的源起与发展,继而对比上述两座剧院设计的异同,最后分析这些异同各自反映了设计者对“总体艺术”怎样的理解,以探讨这一概念从19世纪晚期至20世纪早期的发展变化。

一、“总体艺术”的定义与建筑表达

本文所述的“总体艺术”这一概念,英文一般称为total work of art或total artwork,译自德文gesamtkunstwerk一词,由gesamt(total)与kunstwerk(artwork)合成而来。这一概念在19世纪欧洲文化与艺术领域的浪漫主义思潮的影响下萌发。一方面,它强调艺术应当全面地调动人的各项感官,形成具有统一性和有机性的综合表达;另一方面则强调艺术的社会性、公共性,试图打破美学与现实之间的界限。[1][2]根据罗杰·福诺夫(Roger Fornoff)的定义,“总体艺术”一般具有四个方面的特征,指的是:“1)一种跨媒介或多媒介的、不同艺术的、关于对世界和社会的综合认识的结合体;2)一种对理想的艺术结合体的隐性或显性的理论阐释;3)一种自洽的世界观,通过将社会—乌托邦的或历史—哲学的、形而上学—宗教的整体图景相结合,对现有社会和文化进行激进的批判;4)一种美学—社会或美学—宗教乌托邦的投射,寻求用艺术表达和美学手段改变社会。”[3]

因此,“总体艺术”在建筑学领域的体现,不仅是以一个空间承载多种艺术表现手法——这种形式层面的结合在“总体艺术”概念出现前便早已存在,如巴洛克时期的建筑就常常借助雕塑、绘画和景观等元素模糊建筑的内外部界面,创造异常丰富的空间效果。而“总体艺术”对建筑学的要求,显然还将包括使设计与空间生产相关的材料、技术、工艺研究结合,形成一整套连贯的空间生产过程,乃至使空间生产和消费过程中的各类主体形成相互融合的共同体。所以在实践“总体艺术”时,建筑师需要对一个物质空间进行不断向内的、具体化的设计,同时对容纳着这个物质空间的社会空间进行外延出去的设计。建筑评论家马克·威格利(Mark Wigley)将之形象地比作建筑设计中“内向/外向的爆炸”(the implosion/explosion of design)[4]。

可以说,前现代的建筑艺术或许能够借由经验得到形式的和谐,而“总体艺术”概念的出现则表明设计者开始有意识地探索社会关系、意识形态等因素与空间实践之间的互动。这样的探索可以追溯到德国音乐家理查德·瓦格纳早在1850年代便开始构思的拜罗伊特剧院。随后近两个世纪,瓦格纳对“总体艺术”的理论与实践阐释在建筑领域仍然存在广泛的影响。在“总体艺术”的空间实践光谱上,如果将瓦格纳置于开始的一端,那么世纪之交的各类“新艺术”流派的探索则可列于其后。而在更远端,则能看到包豪斯主导者、先锋现代建筑师格罗皮乌斯在1920年代提出的“全面剧场”方案。因此,对比拜罗伊特剧院与“全面剧场”,能使我们更清楚地认识早期现代建筑曾如何阐释“总体艺术”,并且为辨析19、20世纪之交“总体艺术”的空间实践历程提供一个有效的切入点。

二、瓦格纳的建筑观点与拜罗伊特剧院

瓦格纳发表于1849年的论文《未来的艺术》(The Art-Work of the Future)以及《艺术与革命》(Art and Revolution),被普遍认为是奠定了“总体艺术”理论基石的重要作品。[5]通过对自然、艺术、技术和现代人生活间关系的反思,瓦格纳指出,进入理性与科学的时代后,人类逐步脱离了对自然的恐惧和尊重,而将艺术的目的更多地集中到满足自身的物质需求。然而这种以私人为中心的、由物质驱动的需求导致了公共生活的衰落。对此,他批判道:

“公共生活已经沉沦为普遍的利己主义的一般表现,不再有任何对美的关心;它现在只知道实际效用。美已被效用所取代;而人的喜悦已经缩减为口腹之欲……当公共生活的共同纽带解体,而个体的自娱奠定了它的法则,建筑学的态度就完全逆转了。”[6]

瓦格纳继而认为,19世纪时兴起的复兴主义、折中主义建筑,便是由于当时的建筑艺术沦为功利主义和享乐主义的工具而造成的现象。这样的“现代建筑”,无法带来真正的创新,只能是以现代技术对过去风格的拼凑和重复。在他的设想中,建筑学的目标是为艺术的联合“提供框架,让艺术家们用各自的方式描绘人类的生活,为人类艺术作品的展示提供必要的特殊环境”[7]。

拜罗伊特剧院便是瓦格纳自己理想中的建筑艺术的实践产物。早在1851年,瓦格纳便公开了建设剧院的计划。经历了漫长艰辛的构思、筹款、设计等阶段,这一项目于1872年动工。四年后,剧院落成并举办了瓦格纳的代表作《尼伯龙的指环》四部曲的第一次完整公演。项目过程中,瓦格纳聘请了建筑师森佩尔(Gottfried Semper)和机械设计师勃兰特(Bühnenmeister Carl Brandt)与之协作,但作曲家自己无疑是项目策划、选址、设计和实施全程的主脑,被誉为剧院“不为人知的建筑师”[8]。因此瓦格纳将这座剧院称为其一生的创作中不可分割的重要组 成[9],剧院也的确从诸多方面忠实于他的艺术理念。

首先,项目选址于此前并不引人注目的德国小镇拜罗伊特,而非大型歌剧院通常所在的大都会。这与瓦格纳对社会共同体在工业化、机械化进程中逐步解体的忧虑息息相关。他在与前辈作曲家/钢琴家李斯特的通信中曾写道,演出《指环》的最佳环境应当是具有“野性之美”的场所,而不是柏林或德累斯顿等城市。[10]通过在远离城市喧嚣、乡土特性浓厚的拜罗伊特镇建立剧场和举办音乐节,瓦格纳试图打造一个远离工业化弊病和19世纪艺术困境的乌托邦,吸引现代人抛弃大都市,回顾自己的文化“天性”。

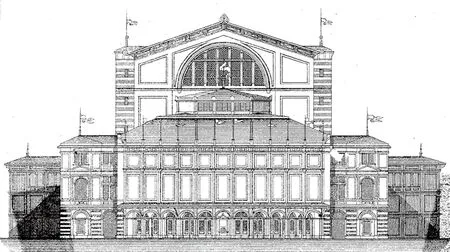

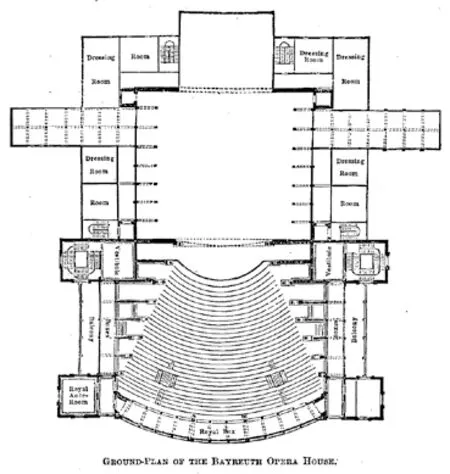

在结构和材料方面,剧院主体采用了木构架,外墙以砖为材料,仅在主立面处有一些石质装饰,对整体风格有意保持简洁朴素(图1)。剧院内部则十分宽阔,可容纳近两千名观众,规模与同时代许多大都市里的大型歌剧院如巴黎歌剧院相当。但与此前和同时代的剧院通常采用的设计不同,拜罗伊特剧院的观众席两侧没有设置贵宾包厢,而是与古希腊的剧院类似,座椅沿扇形平均布置(图2)。[11]并且将每一排座椅逐步抬高,尽力保证每个位置的观众都能拥有舞台的全景视野,而不像当时剧院常见的那样划出差异极大的观演区。这样突出平等的设置与瓦格纳反对利己主义,倡导公共性与团结精神的主张一致。他对项目的自述写道,“透过大厅和观众席的比例与布局”,观众们将“发现一种表现于他们自身和他们前来观赏的剧作之间的思想,一种全新的、前所未有的关联”。[12]

图1:拜罗伊特剧院主要立面图

图2:拜罗伊特剧院平面图

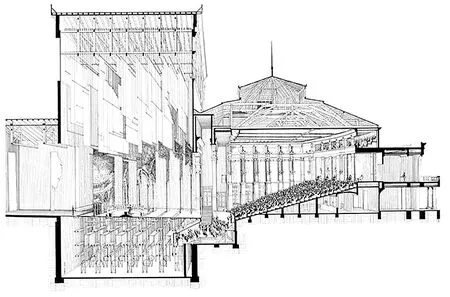

图3:拜罗伊特剧院剖透视图

图4:拜罗伊特剧院乐池的隐蔽位置

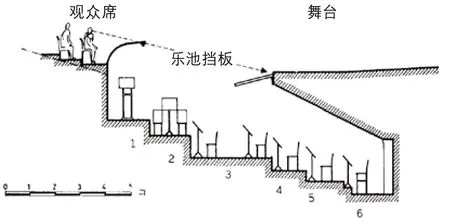

图5:拜罗伊特剧院乐池与观众、舞台关系的剖面示意

与朴实的观众席相比,拜罗伊特剧院的舞台空间则充满了复杂机关。瓦格纳歌剧的场景以宏大多变著称,因此剧院的舞台进深极大。舞台两侧、地下与上方均设有充足的空间,便于利用机械切换舞台布景,甚至移动演员,造成漂浮和飞行等效果(图3)。剧院最初采用煤气灯照明,1882年,在电灯还属于前沿科技、尚未普及使用时,便迅速更新为电力照明,为舞台表演提供了富有创造性的打光,还首次树立了剧作开始时熄灭观众席灯光的做法。特别值得注意的是隐藏在舞台前方、下沉的乐池设计——瓦格纳将之称为“神秘海湾”(mystic gulf)。对演员而言,这一特殊设计能让他们近距离看到乐队的指挥,有利于与乐队在音效上配合[13];对观众而言,音乐则不着痕迹地融入舞台表演,使视觉与听觉无缝衔接(图4、 图5)。

拜罗伊特剧院设计中的上述创新,长久地影响了现代剧场乃至电影院的设计。[14]而这座剧院所折射出的总体艺术观,既有对各类艺术表达之间越来越深的分化的抵抗,也有对社会公共性丧失的反思。一定程度上,瓦格纳与其同时代者马克思的思想相近,认为需要批判工业化、现代化过程对人造成的异化。[15]因此或可理解瓦格纳所奠定的“总体艺术”概念为何在20世纪的先锋艺术(avant-garde)中再度得到回响:无论是俄国构成主义还是包豪斯,都关注于解决个体与公共、发展与异化之间的矛盾。格罗皮乌斯的“全面剧场”方案也不例外。

三、 格罗皮乌斯的“总体建筑”与“全面剧场”

1919年,在著名的《包豪斯宣言》中,格罗皮乌斯写道:

“一切视觉艺术的终极目标都是完整的建筑!美化建筑一度是所有艺术最高尚的功能;它们都是伟大建筑不可分割的构件。今天的艺术却存在于孤立中,它们的这种状态只能通过所有工匠有意识的、合作的努力来拯救。”[16]

与瓦格纳对19世纪复兴主义和折中主义的批判类似,格罗皮乌斯批判了彼时流行的沙龙艺术,认为它们并未表达出“建筑的精神”,即联合分化的艺术门类以及孤立的社会个体。他领导的包豪斯,作为设计、研究、教育乃至延伸到产品生产领域的综合体系,因而对“总体艺术”进行了具有三重面向的探索,一是联结不同领域的艺术形式;二是联结不同领域、国籍和教育体系的艺术家群体;三是联结艺术家与大众、先锋设计实验与社会生产。这些探索的目标共同指向了格罗皮乌斯理想中的“总体建筑”(total architecture),即一个“真正综合的未来社群”。[17]

同时,与瓦格纳认为剧院是“人类最高艺术的表现场所”的观点相近,格罗皮乌斯同样指出舞台表演与建筑设计关系密切,都能够通过采取综合的表现手法,将抽象理念转换为可被人类感官接收的具象形式的“总体艺术”[18]。1922年包豪斯就曾试图将其课程结构的中心要素确立为“建筑和舞台”(Bau und Bühne)。包豪斯的艺术家施莱默(Oskar Schlemmer)、莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)对舞台如何带来时代的美学和社会的创新进行了深入的探讨,并集结出版了《包豪斯舞台》一书。可以说,无论在德绍的新校舍设计中,还是在整个课程体系里,舞台都是包豪斯的重要组成。[19]格罗皮乌斯在1926年提出的“全面剧场”,同样是他作为建筑师对建筑与舞台如何互动发展的一种诠释。

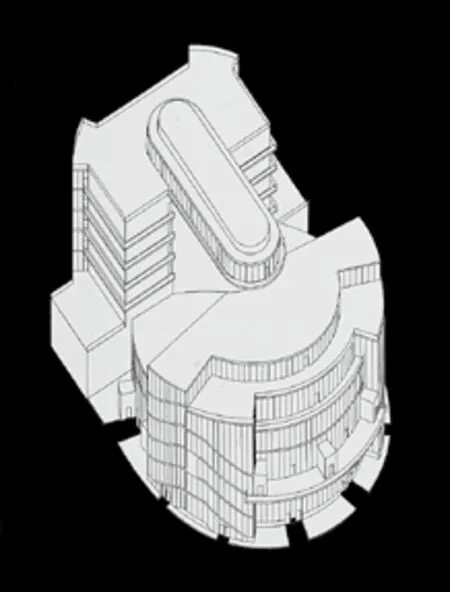

图6:“全面剧场”外观轴测图

图7:“全面剧场”剖面图

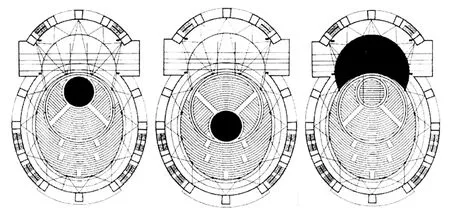

图8:“全面剧场”可变的三种平面布局方式(黑色为舞台位置)

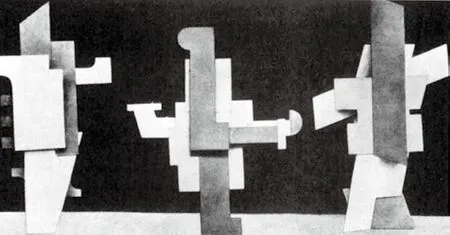

“全面剧场”是格罗皮乌斯为剧作家皮斯卡托(Erwin Piscator)所作的剧场方案。皮斯卡托主张以戏剧再现生活,以现实的美学服务普通群众。相应地,“全面剧场”的外表也忠实于功能,毫无矫饰痕迹。内部则以现代高效的网架结构,组织起容纳2000名观众所需的空间体量(图6、图7)。在格罗皮乌斯对这个设计的自述中,他首先将西方历史上出现的经典舞台形式归纳为三类,分别是中央竞技场式(central arena)被观众席包围的舞台,古希腊剧院式(Greek proscenium theatre)位于扇形观众席前方的舞台,以及后来更常见的带有帘幕、进深较大的舞台(deep stage)。而“全面剧场”将在一座建筑中同时达到这三种舞台的效果:格罗皮乌斯计划利用机械手段,使剧场中央的圆形部分可以转动,同时最小的圆形部分还可以升降,以便在表演开始前以及进行过程中根据对空间的不同需求,随时调整建筑中的舞台形式、乐池位置和观众席分布(图8)。

为进一步增强其内部空间的动态,“全面剧场”计划大量采用投影设备。这些设备不仅被用于舞台区域的布景,还将打在观众席四周的十二面弧形幕墙以及弧形的天花板上,形成立体环绕的场景。格罗皮乌斯设想道,“通过将演出时动作的场景从一个舞台位置转移到另一个,利用射灯和投影系统,将墙壁和天花板变为移动的景象,整座建筑将不是通常舞台那种‘平面的'图景效果,而是以三维的方式动起来。”[20]由此,建筑作为结果和实体的特性被现代的机械和多媒体技术大大消解,物质空间将成为“动态的、幻觉的空间”。

遗憾的是,与拜罗伊特剧院虽然历经艰辛,最终仍得以落成不同,“全面剧场”方案在提出后不久,便遭遇1929年的经济大萧条,以及接续而来的纳粹当政等挫折,最终未能实现。而这一方案作为格罗皮乌斯对包豪斯的“总体艺术”理念的实践,却仍然值得解读。下文将集中对比拜罗伊特剧院和“全面剧场”,分析两个方案的异同并探索这些异同背后的时代因素。

四、解读“总体”的异同与影响

上述分析表明,拜罗伊特剧院与“全面剧场”都可看作为实现“总体艺术”这一设计哲学而采取的空间手段。因此,两个建筑在设计理念和形式上具备诸多相似之处,例如都对传统剧场,特别是古希腊剧场所传达的公共精神有所继承。瓦格纳钦慕古希腊艺术所呈现的有机性,并认为这种特性源于古希腊城邦社会尚未经历资本主义劳动分化和异化的完整状态。他继而希望通过建构一个“美学的公共领域”(aesthetic public sphere),在19世纪矛盾重重的社会中重现团结的共同体。[21]因此拜罗伊特剧院在外部环境中选择远离大都市,在内部空间中则采用了力求平等的观众席设计,并利用各种创新的手段,营造出吸引所有人共同投入体验的氛围。

而格罗皮乌斯在包豪斯的工作与后来的“总体建筑学”理论中对“建筑/建造”概念的强调,同样是由于认为这项技艺/行动能够最大限度地使不同的力量参与进来,继而实现最大限度的公共性。[22]“全面剧场”也被构想为一个吸收与容纳不同艺术手段(建筑、戏剧、音乐、新兴的媒体艺术等)、不同社会身份(建筑师、剧作家、表演家、来自社会各个阶层的观众),以及艺术与日常生活的公共空间,其具体策略包括结合整个包豪斯的教育—生产体系,以及利用可变舞台、观众席上的投影等形式突破常见的固定范围舞台,加强表演与观看的交互。

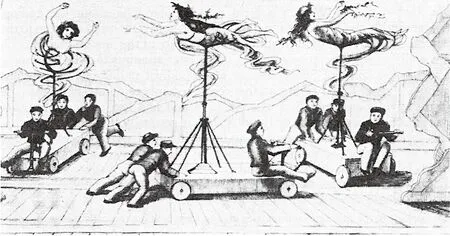

但瓦格纳和格罗皮乌斯对“总体艺术”的理解和实践也存在着显著差异,从两个剧院方案对待新技术的态度上便可看出这一点。拜罗伊特剧院对舞台机械技术以及声、光、电效果的应用均处在时代前列,并在多处开创了先河。但这些现代设备总是被遮蔽于幕后,经由它们呈现于幕前的布景,常常是巨幅的自然风光(图9)。在瓦格纳看来,艺术导向合成,最终是有机的自然;而机器将导向分化,以至于日益远离本质,沦为浮夸的风格。因此他嘲讽“机器是追求奢靡者冷酷无情的盟友”[23]。而在“全面剧场”,机器不仅是辅助表演的工具,也是表演的主体之一:对投影的全方位使用将新兴的多媒体技术带入了传统的舞台表演;观众观看并体验机械转动、升降舞台与观众席的过程,同样将成为表演必不可少的部分。格罗皮乌斯认为,未来的剧院需要拥有“将舞者和演员变为移动的建筑”的魔法[24],以及相应地将移动的建筑和机器纳入艺术与人性的范畴,形成一种新型有机体的能力(图10)。

上述相似与差异,与生产两个剧院空间的时代背景密不可分。19世纪,现代资本主义发展的弊病已积累至爆发,欧洲发生了一系列革命运动。对于现代化、工业化究竟会让社会走向什么样的未来,人们充满彷徨。对瓦格纳而言,德意志联邦组织松散,经济水平尚未赶上欧洲其他强国,民族情绪疲软。是否要更深刻地接受现代主义的生产方式和审美取向?对这一问题的矛盾态度贯穿着他的创作:他希望建立社会共同体,恢复人性中的友爱团结,却鄙夷已经逐步城市化的大众和特定的种族;强调艺术的公共性,却难以让艺术创作脱离传统的宫廷赞助模式;在理论上坚持将艺术与机器相区别,却需要依靠机器实现其艺术。在拜罗伊特剧院中,瓦格纳一定程度上甚至已经将人“异化”为机器:隐藏于“神秘海湾”之中的乐队,在不见其人、只闻其声的观众看来,只剩下一种特定“功能”——这何尝不是将立体鲜活的人简化为一台音乐播放设备呢?理查德·桑内特(Richard Sennett)曾指出,在拜罗伊特剧院设计别出心裁的灯光、舞台效果等,是特意对听众造成约束与要求,以使他们将情感与价值判断交托于艺术家的设计。[25]换言之,这个戏剧的空间也类似于一架用于规训的机器。

瓦格纳的“总体艺术”理念中的创新与矛盾之处,持续影响了19世纪末欧洲诸多可以被归类为“新艺术”(Art Nouveau)的设计运动,如维也纳分离派、艺术与工艺运动(Art and Craft movement)和青年艺术风格(Jugendstil)的实践。1902年,分离派举办了“致敬总体艺术”(Homage to the Gesamtkunstwerk)的展览,将分离派展馆的设计和其中展出的绘画乃至音乐表演结合起来。而1905年开始的斯托克雷宫项目同样通过整体设计的手法,将分离派的风格从建筑、室内装饰和园林延续至屋主晚宴所用的餐具和服装设计。然而19世纪末的“新艺术”,仍未能解决瓦格纳不曾解决的问题,如功能与装饰、科技与自然、阶层分化与人文主义精神追求的和谐统一之间的龃龉。在批判复兴主义的同时,分离派、艺术与工艺运动等“新艺术”流派对机械化生产及其势必带来的美学变革抱着迟疑乃至抵触的态度。

图9:1876年的画稿描绘了瓦格纳歌剧中扮演“莱茵女妖”的演员被隐藏在布景下方的机器推动

图10:1923年“包豪斯设计周”首演的《机械芭蕾》(Mechanical Ballet)中,演员扮演为机械

机器与人的关系,在进入20世纪后变得更为复杂。一方面,工业化发展带来了物质条件的改善,人们更加普遍地接纳了新的生产方式;另一方面,这种发展也加速了资本主义内生的危机:无产阶级面临着受机器压迫和取代的威胁,两次现代战争甚至极端地展示了机器对人的屠戮。作为对种种新兴矛盾的回应,现代主义思潮登上了历史的舞台。可以看到,正是第一次世界大战后欧洲的社会、政治现实,促使包豪斯改变了最初对手工艺的偏好而转向关注机械化生产。[26]为了调和人对机器,或者说对现代化发展的渴望与恐惧,格罗皮乌斯提出了包豪斯著名的口号:“艺术与技术,新的统一体!”[27]他寄希望于用“总体艺术”来吸纳机器、理解机器,乃至克服机器的“邪恶”,并将其从“缺乏创造精神”的缺陷中解放出来,与人类和自然形成新的有机关系。[28]

然而现代式发展的冲击力如此之大,似乎没有一个“坚固的东西”能够抵御。发展带来的资本主义危机,席卷了二三十年代欧洲的经济、政治与文化领域。“全面剧场”的项目由此无法继续,包豪斯也不得不走向解散。在战争阴云中被迫移居美国后,格罗皮乌斯写道:“我们的科学时代,由于走向了极度的专门化,已经显著地阻碍了我们将自己复杂的生命视为一个整体。”[29]这既表明了“总体艺术”存在的必要性,也表明了它是一个无法持续存在的乌托邦。建构“总体艺术”,是人在19世纪发出的“要重新建构自己宇宙”的现代宣言[30];又是在20世纪苦苦追求的“一个含有悖论的统一,一个不统一的统一:它将我们所有人都倒入了一个不断崩溃与更新、斗争与冲突、模棱两可与痛苦的大漩涡。”[31]这或许既是所有“现代”的艺术理念都无法避免的遗憾,又是其创造力的根源。

直到今天,“总体艺术”的影子仍然随处可见。例如为确立品牌风格,越来越多的连锁书店、饮品店以及电子产品厂商等开始注重在其专卖店的建筑、室内装饰乃至店员着装、背景音乐中贯彻和其商品统一的美学调性。这些建成环境甚至与品牌网店界面的设计相互影响,为人们带来了线上线下交互的沉浸式体验。然而此类巨细靡遗的设计,其目的更多是为资本及其推动的消费主义精心打造全景化的消费空间,因此并未真正体现“总体艺术”的初衷,即服务于公共领域,消弭社会阶层日益严重的割裂和学科间日益高筑的壁垒,最终构建完整的人类生活空间。

五、结论

本文以瓦格纳主导建造的拜罗伊特剧院与格罗皮乌斯设计的“全面剧场”作为案例,探讨了“总体艺术”理念在19世纪晚期至20世纪初的现代建筑发展过程中的空间实践。对瓦格纳或格罗皮乌斯而言,剧场一方面为建筑、雕塑、绘画、音乐融合提供了空间的载体,另一方面也是联系艺术家与大众的空间节点,因此始终被认为是实现“总体艺术”的理想手段。而二人对“总体艺术”的空间实践既有相似之处,也存在差异。

在瓦格纳的观点中,“总体艺术”的意义既是美学的,也是社会和政治的。它通过联合多种艺术手段,反映复杂的、完整的生命本质,推动建立文化与精神共同体,实现艺术的公共性。格罗皮乌斯延伸了上述“总体艺术”的主旨,通过包豪斯体系将“总体艺术”希望联合的人群范围扩展到国际和更普遍的大众社会。而差异在于,瓦格纳试图利用机器实现“总体艺术”,但坚持机器与艺术的二分。这也导致其美学理念与实践无法很好地自洽。这种矛盾也持续于后来的分离派、工艺美术运动等思潮,直到现代主义出现,并为上述矛盾带来了更具创新性的回应。作为现代主义者的格罗皮乌斯认为,现代的“总体艺术”,必然是将机器纳入其中而达到的新的“有机”状态。这一观点的差异,呼应着19世纪晚期到20世纪早期社会对于工业化发展的态度转变,也反映出“现代”程度加剧对文化艺术实践的影响。

而现代的发展无疑仍在持续。面对越是深化的劳动分工与社会阶层分化,似乎越有必要回顾人性与艺术的总体性,但同时也越是面临“总体”的消解。这一内生于追寻“总体艺术”的过程中的矛盾,也正是属于现代性的矛盾:在建设的同时破坏,在团结的同时分裂。今天,我们身处的世界或已呈现出前所未有的碎片化程度,而建筑学是否还可能如瓦格纳和格罗皮乌斯所希望的那样,实践美学与社会、政治意义上的“总体建筑”?发展的、动态的问题,也只能在发展和动态中探索。这种探索,无疑需要超越单一的学科范畴以及单纯的学术视野,进入跨界的、日常的、实践的领域,以张开真正具有公共性与总体性的空间。

注释

[1]Schefer O. Variations on Totality:Romanticism and the Total Work of Art//The Aesthetics of the Total Artwork On Borders and Fragments[M]. edited by Finger A and Follett D. Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2011:29-51.

[2]郑时龄.走向总体艺术的城市空间艺术季[J]. 时代建筑,2020(1):54-57.

[3]Roberts D. The total work of art in European modernism[M]. Ithaca,NY:Cornell University Press and Cornell University Library,2011:7.

[4]Wigley M,Whatever Happened to Total Design? Harvard Design Magazine[J]. 1998(5):1-5.

[5]Fischer-Lichte E. The Transformative Aesthetics of the“Gesamtkunstwerk”/Total Work of Art as the Specter Haunting Modernism[J]. Theatre Journal,2013(4):593-603.

[6]Wagner R. The Artwork of the Future [M]. Trans Ellis W A. First published in 1849. Online Publisher:Wagner Library,2001:61.

[7]Wagner R. The Artwork of the Future [M]. Trans Ellis W A. First published in 1849. Online Publisher:Wagner Library,2001:76.

[8]Spotts F. Bayreuth:a history of the Wagner festival[M]. New Have and London:Yale University Press,1994.

[9]Wagner R. The Opera-House at Bayreuth. In Art life and theories of Richard Wagner[M]. Trans Burlingame L. New York:Henry Holt and Company,1875:255-268.

[10]Smith,M W. The total work of art:from Bayreuth to cyberspace[M]. NY& London:Routledge,2007.

[11]但瓦格纳仍在观众席最后排设置了皇家包厢,为歌剧院主要赞助人、巴伐利亚国王路德维希二世提供特别坐席。

[12]Spotts F,Bayreuth:a history of the Wagner festival[M]. New Have and London:Yale University Press,1994:271-272.

[13]D'Orazio D,et al. The aesthetics of the Bayreuth Festspielhaus explained by means of acoustic measurements and simulations[J]. Journal of Cultural Heritage,2018(34):151-158.

[14]Izenour,G C. The Origins,Evolution and Development of Theatre Design since World War II in the United States[J]. Theatre Design & Technology,1978(2):5-14.

[15]Roberts D. The total work of art in European modernism[M]. Ithaca,NY:Cornell University Press and Cornell University Library,2011:74.

[16]Gropius W. Program of the Staatliche Bauhaus in Weimar(1919)//Wingler HM,ed. The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago[M]. Trans. Jabs W and Gilbert B. Cambridge,MA:MIT Press,1978:31-32.

[17]Gropius W. Scope of total architecture[M]. London:G. Allen & Unwin,1956:153.

[18]Gropius W. The Theory and Organization of the Bauhaus(1923)//Bauhaus,1919-1928[M].Edited by Bayer H,Gropius W and Gropius I. New York:MOMA,1938:22-31.

[19]Schlemmer O,Moholy-Nagy L,Molnar F. The Theater of the Bauhaus[M]. Gropius W and Wensinger A(ed). Connecticut:Wesleyan University Press,1961.

[20]Gropius W. The Theory and Organization of the Bauhaus(1923)//Bauhaus,1919-1928[M].Edited by Bayer H,Gropius W and Gropius I. New York:MOMA,1938:14.

[21]Roberts D. The total work of art in European modernism[M]. Ithaca,NY:Cornell University Press and Cornell University Library,2011:73.

[22]周诗岩,王家浩. 包豪斯悖论[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2019.

[23]Wagner R. The Artwork of the Future [M]. Trans Ellis W A. First published in 1849. Online Publisher:Wagner Library,2001:21.

[24]Gropius W. The Theory and Organization of the Bauhaus(1923)//Bauhaus,1919-1928[M]. Edited by Bayer H,Gropius W and Gropius I. New York:MOMA,1938:9.

[25]桑内特. 公共人的衰落[M]. 李继宏,译. 上海:上海译文出版社,2008.

[26]童明. 反思包豪斯理念:关于一种现代主义建筑的复杂、矛盾及其未竟之业[J]. 时代建筑,2019(3):28-37.

[27]Bayer H,Gropius W,Gropius I(ed.)Bauhaus,1919-1928[M]. New York:MOMA,1938.

[28]Gropius W. The Viability of the Bauhaus Idea//Wingler,Hans M.,ed. The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago[M]. Trans. Wolfgang Jabs and Basil Gilbert. Cambridge,MA:MIT Press,1978:51-52.

[29]Gropius W. Program of the Staatliche Bauhaus in Weimar(1919)//Wingler HM,ed. The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago[M]. Trans. Jabs W and Gilbert B. Cambridge,MA:MIT Press,1978:31-32.

[30]休斯克. 世纪末的维也纳[M]. 李锋,译. 南京:江苏人民出版社,2007.

[31]伯曼. 一切坚固的东西都烟消云散了:现代性体验[M]. 张辑,徐大建,译. 上海:商务印书馆,2003.