明朝宗室避讳考析

2021-03-15王浩淼徐梓又

王浩淼 徐梓又

(江西师范大学历史文化与旅游学院,江西南昌330022)

关键字:宗室;名讳;避讳

明朝宗室五岁请名,十岁请封,一切掌控权皆在朝廷手里,似乎不存在避讳问题,但是笔者在《明史·诸王世表》以及其他一些文献对宗室名讳的记载中发现,其实一些宗室为了刻意避讳,存在对已拥有的名讳进行更改的现象,从而防止出现一系列不利于君主专制的因素。学界对于明代宗室名讳问题主要是从宗室请名请封的过程入手,如程皓在《试论明代宗室请名制度》一文中剖析了请名的四大步骤,请名是宗藩制度的其中一部分,其中却存在不少官场舞弊现象[1]。樊誉虽在《明代宗室的户籍管理》一文也谈到了宗室请名的一些制度[2],但都没有言及宗室避讳现象。本文拟利用考证和归纳法,通过文献对校方式归纳和总结宗室避讳原则及其特点,如有不确之处还望各位方家批评斧正。

一、君主与宗室之间的避讳

在君主专制的朝代,避讳是保证君主独断性的一项基本措施。在宋朝,宋太祖为了能独享字辈,同时又顾及兄弟更名的不方便,于是赐其弟匡义、匡美名曰“光义、光美”;太宗继位,赵光美又被迫更名为“廷美”,从而将宋朝宗室分成三大房;而太宗又更名为“炅”,并要求人民对凡是音韵为“jiong”之15字皆需回避[3]242。自宋以来,朝廷不仅关注字音,同时也关注字形。由于宋朝对宗室姓名的第三字没有过多要求,仅小房同父兄弟的名讳可为同种偏旁,但这也只是为了方便分清房室,所以宋朝宗室姓名的第二字为祖宗所固定的字辈,而第三字除了避君主名讳的音形外,并没有过多刻意避讳的要求。

明朝皇帝姓名的第三字分别为“璋、标、炆、棣、炽、基、镇、钰、深、樘、照、杬、熜、垕、钧、洛、校、检”,这些名讳自然也会被要求避开。除了像张璁一样的普通官吏要避当朝君主讳外,前代君主名讳也要被重视,《汇考》卷二十三言:“会昌侯孙镇,成化中以名犯英庙讳,上为改曰‘铭’。”[3]643《嘉庆太平县志》卷六记有:“朱元育(焴),原名东宫讳,故删其两旁曰“育”,字长孺,号月岩。”[4]当时明熹宗的(悼怀)太子正是朱慈焴,由此可见,作为平民百姓,不仅仅要避当朝皇帝的名讳,东宫太子的名讳也需要被避开。甚至凡触碰本朝历代皇帝名讳的字词都要求更改,国家机构名称也不例外,《汇考》卷二十三也谈道:“天崇间‘镇’皆改曰‘填’,如填抚司、填守官之类。”[3]643-644下面来探讨一下这种严格的、贯彻始终的避讳制度在宗室名讳中的表现。

明朝18帝中16帝为实际在位者,另两人为追封,其中“璋”字不符合五行偏旁而不被宗室所直接承用,其余17字多有宗室直接沿用。按《荆王府家谱》中樊山王朱常沧有侄唤朱由标;桂王朱由榔有子名朱慈炆,被封为沅王;阳信昭定王朱以澍有子镇国将军朱弘棣;世宗长子哀冲太子名唤朱载基,博平荣和王名唤朱朝基,此外另有多人名曰“朱载基”和“朱谋基”;海阳王名唤朱在镇、吉庄王名唤朱翊镇;遂宁康僖王唤朱在钰、永庆懿简王唤朱鼐钰,另有多人唤“朱统钰”,南明时期又有多位带“钰”者封王;蜀恭王之子曰朱至深,被封为富顺王,韩府亦有镇国中尉唤“朱鼎深”者;思宗第四子名唤朱慈照,代府有镇国中尉曰朱充照;巴陵悼简王唤朱孟熜;齐东安和王在《明世宗实录》《明神宗实录》中被记为“朱载垕”,竟与穆宗同名,周靖王曰朱子垕;临湍荣惠王名唤朱同钧,隰川庄隐王名唤朱成钧,宁康王名唤朱觐钧,代恭王第二子嗣代王曰朱鼐钧;绥平安穆王名唤朱璟洛等;西德昭僖王有子唤朱旭校;交城荣顺王有曾孙曰朱表检。而“炽”“樘”“杬”等字未见直用。通过这些案例可以得出以下三个特点:

(1)不避先朝君主名讳。但凡能直接沿用皇帝名讳中第三字之宗室者,其必然与该皇帝在位时间错位。如襄邑端顺王有子名唤“朱载基”者存于万历年间,显然晚于宣宗,而凡是带“钰”者皆存在于嘉靖时期及以后。而先朝君主名讳在许多方面仍具有一定权威,可是通过上面的举例发现,后世普通宗室仍然可以直接使用先帝名讳中的字,甚至世宗太子名讳就有宣帝名讳中的“基”。由此可见,宗室直沿(本文将直接沿用先帝字讳简称“直沿”,使用更换偏旁后的字讳简称“转沿”,避开更换偏旁后的字讳称“偏讳”,下同)皇帝名讳不存在于当朝,但是允许存在于前朝和后朝,而且旁支名讳较少受主支的影响。

(2)避本朝君主名讳。一般而言,本朝的朝廷专用字词在朝廷所能控制下的专门机构会有所抑制,如襄庄王第二子朱载䵺在嘉靖四十四年(1565)被册封为隆庆王,穆宗继位改元后,隆庆王号与当朝年号相同,《明史》言隆庆王爵号在隆庆三年(1569)被改为“郧城王”,实际上如果统治者有心专制,是不会允许需要避开的字讳存在达三年之久,按《明穆宗实录》卷7的记载可知,朝廷要求朱载䵺改郡国号的时间应在隆庆元年(1567)四月[5]208。《益宣王朱翊鈏圹志》记载到“世子之子曰由校,寔元孙也”[6]522,《江西出图墓志选编》的作者根据《益定王朱由木圹志》的信息认为朱由校是益定王本名,后更名为朱由木,《明史·诸王世袭表》中所载的“朱由本”是错误的。关于益定王更名的原因,自然是与光宗皇长子“朱由校”的名讳有直接关系。益宣王圹志载于万历三十一年(1603)十二月,而益定王生于万历十六年(1608),可见定王名讳在万历三十一年(1603)已定,是为“朱由校”,三十五年(1607)封嘉善王,三十九年(1611)封益世子,四十五年(1617)袭封益王,而熹宗是在万历三十三年(1605)生,很快也被赐名曰“朱由校”,但他没有机会被册立为皇太子而其祖、父相继驾崩[7]297,那么益定王当在泰昌元年(1620)熹宗被扶持为皇位继承者后即改名为“朱由木”。

齐东安和王的名讳在《明世宗实录》卷514[8]8450以及《嘉靖青州府志》[9]均被称曰“朱载垕”,名唤与穆宗同,齐东安和王袭爵后的第四年,穆宗继位,按照常理齐东王应要避本朝君主的名讳。而《明世宗实录》是神宗时期修撰而成,却并未避神宗父亲的名讳,可见当时对于宗室的名讳远没有像其他人员那样严格管控,但是关于齐东王的名讳仍有疑问,《明神宗实录》卷37亦作“齐东安和王朱载垕”当是沿袭前本,而《弇山堂别集》卷36[10]646以及《明史·诸王世袭表》[7]2968均作“朱载垢”,王世贞曾担任京内刑部官员,万历时出任巡抚、南京尚书,他很可能直接依据的是《玉牒》。齐东王在嘉靖四十一年(1562)被册封为齐东王,隆庆六年(1572)薨,而穆宗因“两龙不相见”的缘故未被册封为皇太子,直到万历四十五年(1617)被拥立为嗣君,由此很可能是齐东安和王在穆宗被赐名或册立前当是“朱载垕”,穆宗被立为太子后又改为“朱载垢”。而在官方文书中对宗室名讳犯忌并不重视,因为并不触及记载者当朝的忌讳。当然,这也就证明了前朝和后朝的君主名讳在宗室名讳中并不直接触犯忌讳,而且穆宗以后关于避讳原则稍微宽容,否则也不会出现齐东安和王即使更名仍然触犯忌讳而未更改的现象,但是若直接沿及当朝者名讳则必须严令更改。这一制度可能对于外姓入朝者而言可能影响范围更大,成化时期(1465—1487),会昌侯孙镇被朝廷严明要求更名为“孙铭”,朝廷指责他在英宗时期“既知犯讳,先年胡为不改,及袭爵后却来奏扰”[11]3671;天启朝(1621—1627)大学士成基命因参与科举而与朝廷有了关系,加之更名又不妥,遂以字行,从中反映了明朝前代的皇帝名讳仍需要被外姓官吏所避开。而郡、亲王长期处于地方,与朝廷基本无涉,也不直接参与国家祭祀活动,所谓“礼,‘支子不祭’,王国庙祀,肇于始封之王”[12]167,也就无须刻意避讳前代君主名讳。

有人认为根据《明实录》以及《朝鲜实录》关于裕王(穆宗初封)的名讳唤“朱载坖”而断言后世承袭了万历时文人卢翰的《掌中宇宙》中的错误名讳,其实王静在她的硕士论文中已经考察了卢翰的生卒,她发现卢翰很可能在弘治十六年(1503)以前出生,其所著的《掌中宇宙》有多个版本,嘉靖十八年(1539)颍州刻本很可能是最早的自刊本,随后的万历三十三年(1605)欧阳东凤刻本应是在最早刊本的基础上更改而成[13]。加之卢翰在作帝王世袭表时直言宪宗名讳“朱见濡(《明史》作朱见濬)”,可见该书并没有刻意隐晦之意,所以他记载的“朱载垕”反而说明了事情的客观性。关于“垢”与“垕”,尽管二者偏旁相同,但是非同字同音,这就避免了音韵上的冲突,“垕”同“厚”[14]916,从后从土,“后”,继体君也,也指代君主和诸侯[14]1715。而“垢”者,浊也[14]2765。且《弇山堂别集》记载周靖王名讳仍作“朱子垕”,若只涉及文本的避讳则不可能只齐东避而晋府不避。再者,反对“朱载垕”是穆宗名讳观点的另一项依据是齐东安和王也叫“朱载垕”,笔者发现淮王和赵王均叫朱常清、吉王朱常淳第三子与荣府肇庆王均唤朱由桢、延长王与会昌王都作朱弼栋、绍兴王与衡王均唤朱常封、新乐康宪王和郑嗣王皆唤朱载壐等,加之益定王原名朱由校,因此说明了宗室间重名是存在的,而君主一般更名只是从正统性入手,这在南明时两唐王的名讳可以充分体现,我们将在下文叙明。而宗室更名则主要考虑避开当朝君主的名讳,因此如果说因为齐东安和王叫“朱载垕”而否定在所有史书中关于穆宗的名唤也是“朱载垕”,这是毫无意义,也是没根据的。何况《弇山堂别集》的作者王世贞是当时人,他的父亲王忬在嘉靖时是地方总督、右都御史,王世贞本人也在嘉隆年间(1522—1572)在朝做官,在朝中认识诸多官友,在外也与多位藩王交往。嘉靖三十五年(1556),王世贞以山东按察司副使分巡青州道,因仰慕衡恭王二子高唐王朱厚煐、齐东王朱厚炳而与之交往,尤其欣赏齐东王的篆笔“尤有法,尝贻余两扇而失之,以为恨”,并在自己所著的《弇州山人四部稿》里多处记载双方的交往活动[15]6130-6132,7051。根据计算,齐东安和王于隆庆六年(1572)去世,根据享年37岁的信息可得其出生于嘉靖十五年(1536),王世贞必然在与齐东温惠王朱厚炳交往过程中认识其子安和王,甚至很熟悉,并关注包括名讳在内的一举一动。而且王世贞以考史著称,所记大体秉持谨小慎微的作风,夏燮曾评论说“正史(明实录)之受欺者遂不少,弇州所辨,十之一二耳”[16]义例,由此可见,他记载的明穆宗名讳为“朱载垕”[10]555,以及在隆庆至万历初年齐东安和王名讳为“垢”而非“垕”是具有一定可信度的[10]646。齐东安和王很可能在隆庆以前的名讳为“载垕”,从而造成其他诸本仍以玉牒上的原名为准,这就说明了齐东安和王有更改名讳的迹象。而且明朝君臣不可能记错先祖的名讳,他们每年需祭拜先祖,因而断不至于记错先祖名讳,如明朝在很长时间存在诸王摄祀的制度,而明世宗在诸帝园陵后建哀冲太子寝园以方便岁时祭祀[7]3647。而如果“朱载垕”是子虚乌有的名讳,明文坛乃至官员都没有因为《掌中宇宙》的“朱载垕”而产生疑虑或进行注释辩解,那可就真的很奇怪了。最后我们将在第三部分会说明前后代君主之间也存在避讳问题,因此如果穆宗真的拥有“朱载坖”这个名字,那么穆宗改名的很大原因也是在避讳。由此说明不存在穆宗的名讳需由一个“朱载垕”来认定的现实。

(3)避本朝君主名讳在五行偏旁转换后的汉字。现对该18字进行五行偏旁转换来探究宗室姓名是否会与之发生触犯。上文已举《汇考》中将“镇”改为“填”的一例说明前朝君主名讳在偏旁转换后允许让普通人使用,笔者通过对直沿的分析已经断定非当朝之皇帝名讳可以不避讳,那么更换偏旁后也必定无须避讳,因此现只探讨对当朝皇帝名讳进行偏旁转换后的避讳情况。太祖时(1368—1398)期无宗室名讳与“章”有关,惠帝时期(1399—1402)亦无与“票”“示”和“文”有关的宗室名讳,蜀定王有子名“朱友墂”,但也是在英宗时期(1457—1464)。襄垣恭简王有子名“朱仕埭”,《明英宗实录》卷252记载其被赐名一事,可见与永乐朝(1403—1424)也保持一段时间,同样南渭王第二子朱膺鉙、赵悼王第二子朱见淇也都是在英宗时期被赐名,宁化僖顺王第一子朱钟錤是在景泰时期(1450—1457)被赐名,而崇阳靖简王第三子朱季填是在宣德时期(1426—1435)被赐名,尽管与英宗讳相触,但毕竟是先于英宗而定,泰安恭简王朱祐樬、鄢陵端僖王朱安沅和益阳恭和王第三子朱宠沅的赐名请封也远早于嘉靖朝(1522—1566)。此后凡名讳带有“玉”“罙”“堂”“昭”“元”“悤”“后”“匀”“各”“交”“佥”之宗室,或无载(很可能不存),或起名早于名讳带有这些字的君主在被册立为君主乃至太子时的时间,如朱载垢更名后仍转用“后”字很可能是穆宗朝的宽纵政策所致,这可以从后期官方文献中仍然直沿“垕”字可以体会。因此与直沿相比,转沿中(使用与君主字讳不同偏旁的字)起名较早者无须刻意避讳而更名。但以上这种情况极为罕见,一般宗室名讳中仍转用先帝名讳者,两者在时间上必然相互错开。

二、东宫与普通宗室之间的避讳

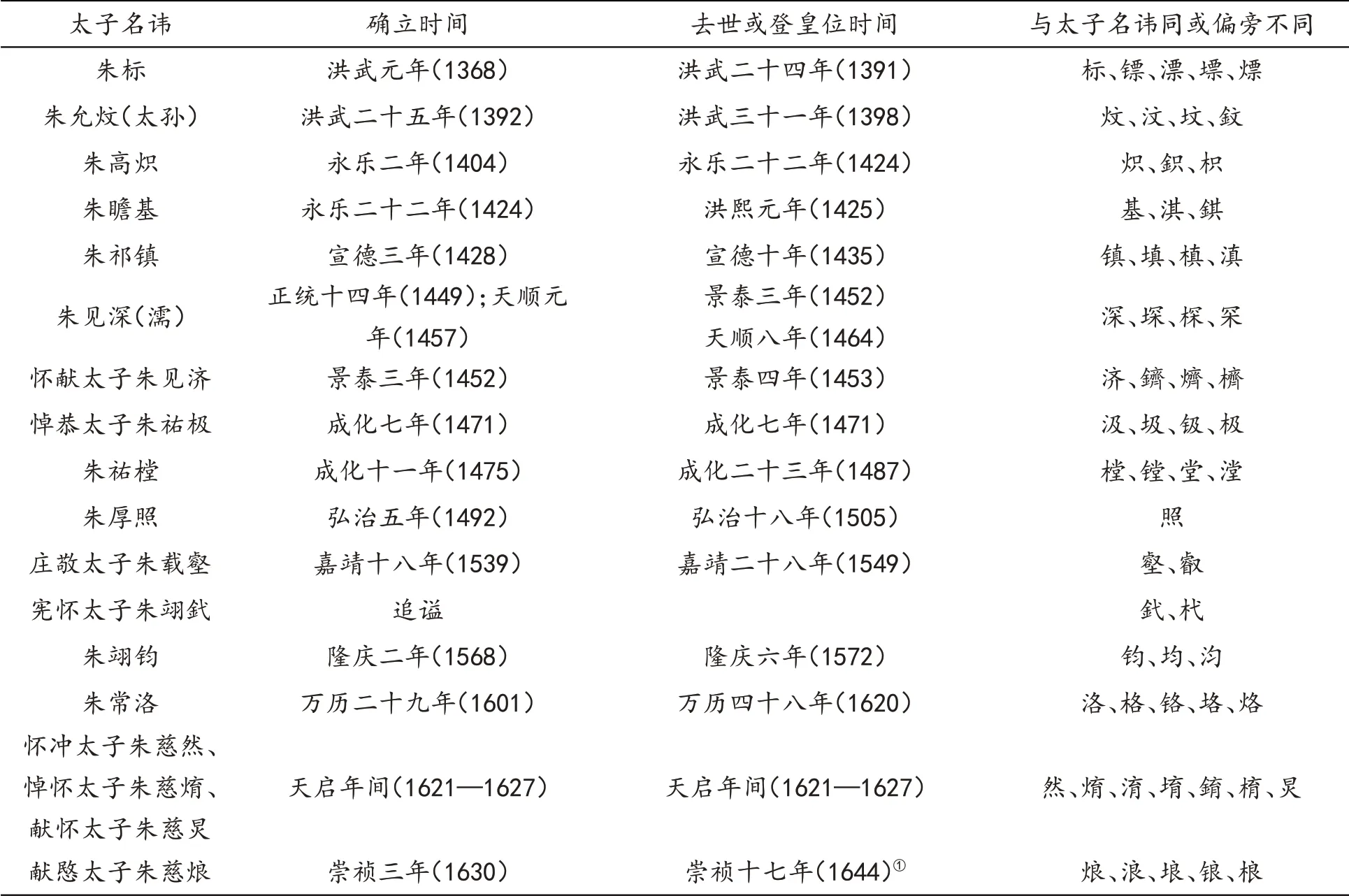

关于避东宫太子名讳方面,首先要确定太子名讳和确立时间,现列出如表1:

表1明朝诸太子在位时间信息

以上诸太子大多有在位时间,我们通过案例探究普通宗室是否避太子的名讳。通过前面对前代君主名讳的避讳问题的探讨可知,作为重要的君主名讳尚可被普通宗室错代使用,那么占据次要地位的皇位继承人名讳也自然可以被错代使用,可见直沿者几乎不存在于太子在位期间。接下来我们看诸太子被册封后是否有宗室犯其讳者,在笔者所拥有的资料中,但凡宗室名讳中带“枳”字者均在成化年(1465—1487)以后才出现,“鉙”在正统年间才出现,“淇”最早在天顺二年(1458)出现,而“錤”在景泰四年(1453)出现在宁化王府。“镗”在宣德年间(1426—1435)即已出现在郃阳王府,“堂”以及“钧”出现在嘉靖年间(1522—1566),与成化和隆庆年相错开,吉端王朱载均也是嘉靖年间袭爵。我们需尤其注意应城温惠王朱朝均,他在隆庆五年(1571)以长孙得身份改封长子,按照规定,成化以后宗室必须五岁请名、十岁请封,由此可见朱朝均被赐名时间比神宗被册封为太子的时间要早一些,绥平安穆王朱璟洛以及荥阳王朱翊铬均在万历五年(1577)以前就已被赐名。这些嗣君的名讳不仅在他们继位以后被避开,甚至在被册封为太子时就决定了宗室不得直沿或转沿。而那些早夭的太子也存在这些情况,凡是名讳带有“济”“极”“壑”“釴”“然”“炅”之宗室皆错开时间而存在,如镇国将军朱诚汲是在成化四年(1468)被赐名,早于悼恭太子所生之成化五年(1469)[11]1949,而朱宸汲在弘治十二年(1499)[17]2812,晚于成化七年(1471);朱载堉和朱朝堉均在嘉靖年间被赐名,此外无重叠者。崇祯帝太子朱慈烺于崇祯二年(1629)生,三年(1630)被册立为太子,如果没有甲申之难,他最有可能成为皇位继承人,而这似乎注定在天启三年(1623)所生之永明王朱由桹②需要因避讳而更名为“朱由榔”。然而太子中道失国,永明王反而获得机会自称监国并在很短时间内袭帝位,于是“榔”字最终能与明相终。不管永明王有无因此更名,“朱由榔”的使用时间更长且坚持到最后,影响之广,加之清初学者注重避献愍太子之讳,尤其在南明时期太子的身份扑朔迷离的时候,这也就能解释南明史籍为何几乎全部称呼“朱由榔”而非“朱由桹”的原因了。可见避太子名讳,如同避君主名讳一样,不管是直沿还是转沿,也都成了宗室起名时的一项重要关注点,所幸的是,对太子的偏讳程度相对较轻,宗室转沿者可无须刻意更名,或加部首即可。

君主、太子名讳的专断性不仅仅只是君主专制的工具,也是保持宗法制长期有效为宗长服务的有利方式。宗室起名皆由朝廷控制,在一定程度上防止滥起、重名、犯讳、违礼等问题出现,如遵守“名字者不以国,不以日月,不以隐疾,不以山川,不以牲畜,不以器帛”的礼制规则,以及触犯圣人、君主名讳的情况等。尽管这种宗室名讳的可控性给予君主权力支配的极大余地,但是官僚之间的官场行为却给宗室请名过程带来重重困难,以至于部分王府内的贫宗仍以小名为准,自然也就打破了祖制中“礼”的要求。正是“礼”被自身不断强化所需的集权性因素所束缚着,使之向带有私人性的方向发展,最终被成功突破,此时它需要得到新的国家机器形式的外衣。

三、君主之间的避讳

祖与宗是相互依存而存在的,在有祖的基础上进行繁衍才有宗,当以多继少的情况出现时,宗又转变成祖,此时的祖是小宗的祖,而原来的宗仍然保持他祖先优秀的血缘传统并继续发展下去。尽管大宗的宗不是祖,但是他比小宗的祖更有尊贵的血缘——大宗血缘。大宗和无数小宗所交织起来的关系网就是支状图,他们之间也形成严格的尊卑贵贱等级之分,自然也就有如同皇族和皇帝之间的名字避讳原则一样的家讳制度,而这就是“礼”的体现,人们通过家讳,在家族内部也就相应形成尊卑的等级分划。因此在小宗内部和大宗内部,也应存在祖与宗之间的避讳要求。

我们通过分析明朝18帝的名讳,可以从中发现他们之间没有重叠字,如果扩展到太子名讳,确实存在太子名讳与前朝皇帝相触的情况,然而随着事态发展,太子的结局决定了他是否要适应避讳原则而需要更名。世宗第一子哀冲太子名唤朱载基,实际已与宣宗名讳相触,所幸“生二月而殇”[7]3646,因此他没有更名的必要,宗祠上关于他的信息也就在这时画上了句号。上文谈到,有学者发现《明世宗实录》卷200[8]4193,以及嘉靖二十七年(1548)浙江布政司刊刻的《皇明诏令》等均记有“朱载坖”,可是世宗之父兴献王名讳为“朱祐杬”。如果“朱载坖”只是作为一名普通宗室,“坖”与“杬”本身并不相触,但是“朱载坖”最后因伦序原因而被拥戴为皇帝,他的结果自然与哀冲太子不同,他需要回避自己的祖父的名讳,“坖”字需要避让,其中的方式之一就是更名。不管是哀冲太子还是穆宗,他们都是世宗之子,所以他们开始的名讳与先帝相触也就不奇怪了,也说明“朱载坖”这一名讳是存在的,但这不能否认更名事件和“朱载垕”的真实性,笔者已将理由阐述于前。尽管明清史书没有直接记载宪宗和穆宗更名的过程,只能通过一些文献记载的细节和几处案例的综合比较可以体会到更名、避讳的存在。穆宗的更名迫使齐东安和王也需要更名,这说明嗣君避讳原则比普通宗室的避讳需要被思考地更加深远,嗣君们需要关注同属大宗支系的先祖而不仅仅只是自己父亲的名讳,而这一连串的举动影响了八十年后南明两位“监国”君主的举动。

在诸南明史籍中,关于顺治二年(1645)在福州称隆武监国的唐王朱聿键和顺治三年(1647)在广州称邵武监国的唐王朱聿二人的名讳几乎都没有异议。但是在《行朝录》中记载了绍武皇帝朱聿镇的活动轨迹,下有清学者作注释言“‘镇’系英宗庙讳,恐误,或云聿”[18]123,《石匮书后编》亦记“朱聿镇”[19]54。柳亚子在其《南明史纲》也注明了绍武皇帝的名讳在部分史籍是“朱聿镇”,但柳先生很快又作了“避‘镇’”的注释[20]206,可见“朱聿镇”这一名讳的出现并非是子虚乌有的,它很可能就是朱聿的原名。关于朱聿的兄长唐王朱聿键的名讳,《清世祖实录》《清史稿》与《爝火录》多称“绍宗朱聿钊”,这是否是朱聿键的原名,史料中没有过多地提及,近来学者大体都是抛弃“朱聿钊”之说而认可“朱聿键”的说法,认为“朱聿钊”可能是满清政府单方面的记载,或是翻译的错误,或是字迹记载错误。笔者发现唐府“聿”辈的第二字多与州府名有关,且诸本记载唐王诸兄弟名讳皆不尽相同,如朱聿鏼与朱聿鏌、朱聿鍔与朱聿鐥等,而两唐王更是有改名嫌疑,因为他们的名讳与他们监国地区的简称均有莫名的重合,说明了两唐王为了证明自己在该地的正统性,将名字与当地名称相结合,例如“建”“粤”是当时两省的简称。在明清以前人们已将“粤”冠于“岭南东道”,闽(福建)简称福或建,唯有“建”可以和“釒”相组。按照这种思维,唐王(绍武帝,即朱聿镇、朱聿)名字应当是“”而非“鐭”,二字意义不一,也不互为异体字,“鐭”音yu,特指温器,也是化学元素“锇”的旧称;“”音yue,其来源似乎就是朱聿,故唐王朱聿自己更名造字的可能性很大。关于两位唐王为什么更名,“钊”的右边是“刀”,似乎表明了不利的结局,为了保证自己在福建的正统,抛弃不吉利的因素,将“钊”更名为“键”也就不奇怪了。其弟“朱聿镇”更名也是如此,不过他为了保持正统性,他考虑了另一个因素——避讳,“镇”是英宗的名讳,作为其监国继承人,朱聿镇不能犯其冲,因此有必要通过更名的方式提高自己在广州地区的影响,以此对肇庆地区的桂王政权采取政治压倒性措施。至于为何南明史籍多避而不谈两唐王原名,笔者认为,一则对南明君主现名的尊重和认同;二则是明末清初学者在史学上的务实,史学家着重提倡直书,贬低曲笔[21],对于道听不确定者不载;三则两唐王原名可能不受关注,朱聿是苏观生所立,监国时间后于桂王(昭宗),为永历朝大臣王化澄、朱天麟等所鄙,故而更不会关注朱聿的身世,尽管他是唐王(绍宗)之弟,却被看作是篡位者;四则对能避讳者尽量避开。由此可见,对先帝名讳的尊重也是继承者为提高自己继位后的正统性所考虑的重要因素之一。?

君主之间的避讳现象表现得过于传统和僵化,但在亲王、郡王府内部,同一宗支中的成员是允许有转沿现象,如晋府第十一世王名唤“朱求桂”,这就与第三代王“朱美圭”相触,又如周府义阳王有祖孙名讳相触的情况。可见君主以下非直接血缘关系之皇族之间不存在绝对的避讳原则,而在父子之间则有所体现。

四、结语

总体来说,明朝皇族十分关注避讳原则,且宗室避讳原则大体分横向和纵向两种。所谓纵向避讳是指普通宗室需要注意当朝君主和作为继承者的太子的名讳,包括名讳中的偏旁转换字,但是对先帝和已故太子无须做出刻意回避,当然宗室父子间的名讳也有传统礼仪上的避讳原则。横向避讳是指当太子或监国成功成为皇位继承者后,为了保持礼节和自身的皇位正统性,他们必须在自己的名讳上做出一点关于更名上的“改革”。明朝统治者在家规之上所制定的一套强有力的宗法体系,其目的在于很好控制管理宗室,消除对皇权的潜在威胁,同时利用包括在名讳上的专制等多种手段在皇族间乃至全国范围内树立自己的正统和威严。

注释:

①弘光元年(1645)在南京发生了太子案,所谓“太子”是否为朱慈烺仍是悬案,南明各地抚按均认为是真太子,是马士英、阮大铖在邀功矫诏。本表姑且以崇祯十七年(1644)作为朱慈烺拥有太子头衔的最后时间。

②(清)王夫之:《永历实录》卷一,《大行皇帝记》,长沙:岳麓书社1982年版,第1页。王夫之直称“由桹”,这很可能是因为异体字或者直称原名而避现名,但同时也是为桂王提升正统性,他不避“烺”之名讳表明他为桂王声明,将取代献愍太子而成为朱明正统。