五声性线性和声在中国音乐创作中的足迹

2021-03-15姚恒璐

姚恒璐

换一个角度看同样一个问题,会产生不一样的认知(1)《辞海》“cognition”条目, 即认识,在现代心理学中通常译作认知。指人类认识客观事物,获得知识的活动。包括知觉、记忆、学习、言语、思维和问题解决等过程。按照认知心理学的观点,人的认知活动是人对外界进行积极加工的过程。。以往我们认识和声的唯一途径就是功能和声,我们全部的和声教材都是建立在功能和声理论的基础之上的。对于和声的认知难道就真的没有别的认知方式了吗?中国民族旋律中孕育着丰富而深邃的调式构成方式及其线性进行的内在规律,其中的横向思维是影响纵向多声部的直接要素;这与西方音乐中强调和声关注的是纵向音程与和弦、强调横向旋律来源于纵向和声的认识完全相反。而我们在学校里所接受的和声理论则是西方在大小调式体系中建立的音乐理论,这与经历过中国音乐千年单音音乐的实践之后,“从无到有”的接受和声理论,能否简单归结为只有“功能和声”一种方式?如此看来,功能级别的和声思维和配置方式与线性旋律独立运行的逻辑,两者之间确实是存在着认知方面的本质差异。民族调式中的和声思维不能套用西方音乐中的功能级别理论,不仅是音乐理论体系中强调内外一致的逻辑要求,更是力求达到理想的中国音乐风格的需要。

人文科学具有无法回避的灵活性,这意味着没有绝对的起点和绝对的肯定。因而对人文科学而言,适当的客观不是确定性,而是知性(understanding),获得适当客观的手段不是解释(explanation),而是阐明(elucidation)。但是,对于自然科学和人文科学的划分,也有构造方面的依据。伊恩.本特(Ian Bent)指出,总的看,自然科学家被认为是以独特的线性(linearly)做出解释,而人文科学家则被认为是以循环方式(circularly)解释局部与整体的关系。当然,这就是所谓“诠释环”(hermeneutic circle)的起源,更恰当地说,这个诠释环就是在两个对立面(局部与整体、正文与上下文、主观与客观)之间来回振荡或穿梭的过场,它的目的就是对所关注的现象形成综合的理解。(2)尼可拉斯·库克:《音乐理论的认识论》(EPISTEMPLOGIES OF MUSIC THEORY), 选自《剑桥西方音乐理论发展史》,上海:上海音乐出版社,2011年,第66页。

中国民族和声的构建过程,实际上是从继承19世纪以来功能和声的经验,而被采纳开创的,专业音乐创作被功能和声打上深深的烙印,在发展的“初级阶段”也许是必经之路。由于在五十年代那个特殊的历史时期,学术信息的闭塞,导致把功能和声作为唯一可行的多声部思路,造成“套用”在民族音乐和声中的唯一通道,这其实也是音乐历史发展中的一个必然阶段。

据上所述,江定仙、李英海、吴式锴、赵宋光对五声性调式及其和声问题的研究,其角度、深度和广度上均有差异,观点上也不尽相同。对此,《当代中国音乐》曾有如下评价:“总的来说,他们都体现了把各族文化所特有的调式特点与科学的调式功能和声相结合的原则。这是五十年代中期以苏联和中国音乐创作为实践对象的和声民族风格问题探讨的结论,反映了这一阶段中国和声学研究的状况和水平。”(3)樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论与方法》“绪论”,上海:上海音乐出版社,2003年,第7页。

线性化思维的和声即强调“横向”逻辑思维,对线性和声的分析应建立在声部连接与对位技术的基础之上。

在处理和声的纵横向关系时,如着重强调横向的声部运动,并以逻辑化的声部线条作为和声结构的出发点,这便形成线性结构的和声方法。线性和声的纵向结构,是在各声部横向运动的基础上纵合而成的。在和弦的结构形态及相互连接上,均不受传统和声原则的制约。(4)樊祖荫:《线性结构的和声方法——五声性调式和声研究之五》,《音乐研究》2003年第2期。

线性化思维的技法可控制和声整体的运动方向,使声部线性进行成为音乐前进动力的源泉。

“‘运用声部线性进行关系’扩张调性而形成的功能拓展——线条功能”中指出:“有当作曲家刻意强调声部线性进行的动向,而不顾调性功能与和弦结构的制约之时,声部线性进行在和声进行中的主导意义才被发掘出来,‘反客为主’地制约了整个和声的运动……当和弦与和弦关系摆脱了传统功能的制约,服从于声部线条进行关系之时,它们之间的功能关系即为线条功能。线条功能以声部(尤其低声部)横向线条发展为主,纵向结构为辅。”(5)刘康华:《和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的拓展》,《乐府新声》2012年第1期,第5—25页。

沿着功能和声的声部进行原则,声部连接法本身就体现了横向声部进行的级进关系。依然按照功能和声的基本要求实行,不仅是两端声部而是整个四声部,都按照声部进行原则处理横向进行的线性关系,加之主调与复调相结合的写法,全方位地看待线性思维和声。

随着时代的进步,我们的专业思维需要本着尊重西方和声理论的传统与现实,更要尊重本民族旋律—和声的本体发展规律,从“20世纪至今”这一阶段入手,与西方现代主义思潮中将和声纳入到 “纵横分治”的作法中,以横向范畴(horizontal dimension)为引领,将纵向范畴(vertical dimension)多样化的和弦形态纳入其中,共同构成线性思维和声的要点:

1.三度与非三度叠置和弦并用;

2.低音线条(bass line)带有音程进行规律的设计;

3.两端声部及其内声部横向线性的设计;

4.声部进行(voice leading)横向进行中的级进跳进、声部进行方向等原则。

中国传统音乐的理论,强调五声音阶,即强调“五正声”的骨干作用,一般不介入偏音,七声音阶以上才分雅乐、燕乐和清乐,但仅仅强调“五正声”的结果,导致和声以自然音来结构,音响上缺乏张力和色彩,这在和声设计方面也是令人纠结和产生矛盾的主要方面。建立在中国传统音乐理论之上的线性思维和声,在创作实践中还要遵循如下“半音化”和声原则:

1.线性进行中的调式和声的半音化音响方式;

2.半音化手法与调式中的偏音有极大关联,善于采用“偏音”而不仅仅是和弦外音的配置和声手法;

3.不仅在两端声部、在各个声部的横向进行中,强调线性进行并与纵向和声在多样化叠置方式中构成协作关系。

4.多样化调式音阶(包括调性),也是建立在多音音阶之上的。不但强调出“五正声”的五声性,还须强调出半音化的和声进行。

对于这些线性思维特征的分析,可以借助于“申克式”图表的分析手段,将作品的整体结构线条和局部声部进行的细节展示出来,并做出合理的线性进行解释。

一、五声性调式的音阶构成及其多声部原则

线性思维是以调式音阶为基础,以旋律构建为其主要方面。既然“从线性—旋律结构走向和弦—和声结构的桥梁”从而建立了功能和声体系,那么以脱离功能和声或半借鉴功能和声并以它作为辅助的和声手法为目的的线性思维就可能有两种道路去构建所谓的“非功能和声”:1.非欧洲音乐的调式和声;2.非调性组织的十二音半音化现代和声。

中国民族和声的建设存在着两个阶段的步骤:以“调式和声”为入手,增进民族音乐在旋律与多声部领域的音乐风格感受、渐次扩展为具有十二音半音化的现代和声语汇。这其中就要首先区分出半音化和声中的“偏音”与“外音”两种音响意义不同的色彩性效果。

中国民族调式中的“偏音”:属于调式音阶音,在旋律与和声中起到明确调式、加深音乐风格定位的作用;只有不属于调式音阶构成的音高才能称为调式“外音”。

西方大小调式中的“外音”:由于旋律源自和声的理念,“外音”指的是在功能和声之外不属于大小调构建中的调式外音、和弦外音,如,经过音、辅助音(邻音)、先现音、延留音、倚音、持续音。

那种不加区分地将所有临时升降的音高一律看作是和弦外音的做法、或任意在旋律、和声中增添和弦外音,且当做调式音阶音的作法,必然损害音乐中的民族风格,其中的盲目性、任意性,就是在对民族音乐调式理论缺乏必要认知的结果。

“文革”样板戏的创作经验就是以西方功能和声强烈的声部倾向,采用属七和弦、导七和弦,或副属七、九和弦,来制造出“高、强、硬”的音响效果,达到增强旋律、乃至整体音响力度的作用。直到如今,也还是有不少作曲家,仍然采用这种办法,这种表现所谓“政治正确”所需的音响效果,在特定表现题材方面受到特别的制约,也是不争的事实:一方面和声语言带有功能圈的力度倾向,多数适合颂扬、高歌的题材;一方面采用缺乏民族旋律旋法的半音化和声手段,生生把一些含蓄、内在的情感,感悟、引申的意境变成直白、生硬的揭露。更有些把西方晚期浪漫派的和声语言直接嫁接到民族旋律当中,变成不伦不类混杂式风格的“大烩菜”。这种种作法把原本带有民族特色风格的旋律,配以大小调式的功能和声语言而浑然不觉风格方面的不妥当,更没有顾忌艺术境界的追求。

我们所面对的多声部音乐发展的道路,就是设法在理解的基础上,将其变为创作的素材和动力,从“原生态的”历史资料中将其发展为具有独立于世界、深厚理念指导下的音乐创作和音乐音响特征。在与国际并行的音乐创作与音乐分析的实践中,在现代国际交流的世界性音乐语境中,以调式调性双重构建的认识域,实现调式的语言风格特征与调性(非调性)的理性逻辑特征合并在一起的理论实践体系,这样才有可能实现所谓区别于西方音乐音响特质的“中国风格”。可以说,调性意识反映了西方音乐文化和创作理念的表现形式;调式意识反映得是中国式的音乐文化和表演形式。两者的理念高度融合,就能产生使音乐创作、音乐分析双重升华的音响与理论体系。

在西方音乐传统中,调性的(tonal)一词常被用来与调式的(modal)和无调性的(atonal)进行对照,这意味着调性音乐作为一种文化表现形式,一方面与调式音乐(1600年以前)有一个“间断性”联系,另外一方面,与无调性音乐(1910年之后)也有一个“间断性”联系。(6)布莱恩·海尔:《调性》,载《剑桥西方音乐理论发展史》,上海:上海音乐出版社,2011年,第687页。

从近代西方音乐的发展中可以看到,1900年之后随着作曲技法的更新,大小调体系与功能和声也受到时代的挑战,在逐渐脱离功能和声和大小调体系的作法之后,并未进明显地返回“调式的”十二音系统(尽管有各式各样的“新古典主义或新复古作法),而是以“无调性”替代了功能调性。1600年之前的西方音乐也是“调式的”,因为尚未有功能和声的规范。这一点颇像中国音乐史中的发展状况,仅有一些“合音”理论,也没有刻意采用在调式音阶上,多声部音乐也大多产生在少数民族的民歌中,汉族音乐基本上没有“和声”的概念。当我们全面引进西方功能和声理论之后的近百年音乐创作、理论实践中,上述这些现象也应当给予我们以新的启示:在新的历史时期,我们的专业音乐创作,既可以像西方音乐那样在无调性音乐中探索十二音半音化系统;也可以扬民族音乐之长,以中国音乐本体中的线性思维为引导,开发出“调式和声”“线性思维下的非功能和声”,可选择的道路更多更宽。

如果因为中国民族调式存在“宫商角徵羽”“正五声”调式,就设定一种如同西方大小调式或中古调式的音级排列法,将每一个五声调式中的每一音级构成音,换算为和声配置的一个级别,以此产生“宫调式和声”“羽调式和声”等等,据此在音阶中的每一级上规定一种和弦纵向排列法(为例称谓方便也以三度叠置为主),整体和声称谓也如同西方和声,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,甚至也将Ⅳ、Ⅴ级称为下属、属和弦,如此作法既违背民族调式中“旋法”和“偏音”的内在规律,也必然会限制人们对于调式和声配置的眼界和想象力,用一种套路代替了另外一种套路的作法,也必然会使得作品的音响有相当的“陈旧感”,与时代对于音乐创新的要求相距甚远。

其一,西方和声体系是建立在泛音列与十二平均律基础之上的,而中国传统音乐中的十二律主要是由三分损益法中的五度相生关系得来,在律制上不同。因此,套用现成的西方和声理论来作为形成稳固的民族和声的体系化建设的思路,于情于理上基本上是行不通的。

其二,中西方调式的构成方式不同,同为七声音阶,其内在的旋法构成方式与创作途径的实践本质上不同。在中国音乐中的五声调式骨干之外,如果创作的半音化完全是以西方“和弦外音”的观念来处理,这就会从根本上动摇或抹杀了中国音乐语言中多声部的独特性,忽视了偏音的独立性,导致音乐中越发缺乏由音乐语言引发的“偏音半音化组织”。

其三,即使在表面上中西方的七声音阶的构成音相同,都可以按照音阶级(scale-step)来制订功能和声的功能圈,但却可能因此大伤了民族音乐“旋法”的元气,西方音乐调式中的小二度解决意识,与中国民族和声中的旋法解决意识,两者的音高走向绝非一样,硬性按照功能级别去做和声上的“解决”,最终的结果就是“削足适履”,损失的是民族音乐韵味与调式中的旋法特征。

我们固然可以将功能和声的功能性力度发挥到极致,但其音响的表现力确是有极大的限制,特别是在音乐的语言风格方面,绝不能成为和声的“唯一”手段。创作技法不是套路,而是活生生的感悟;和声语言不是采用一种功能思维就能涵盖一切音响组织,而是要求有灵活多变、符合民族音乐旋法语言的生机。

纵向音程往往暗指和弦的性质,在下面这首民歌中,合唱中的纵向二度、三度、四五度兼有的情况,至少说明民族和声并非以三和弦一种叠置方式就能涵盖、代表全部。

谱例1 云南德宏州景颇族《舂米歌》

以中华民族这样一个有着悠久文明历史的国度,在音乐表现方面,每个省的音乐地域风格都有其各自鲜明的特色,形成采用任何西方技法都不可替代的“旋法特征”以及由偏音调式形成的旋律特色,从而引发的和声手法。在此方面,我们不仅不能全然采用西方的和声体系取而代之,而且还需要在采用西方和声体系中合理的构成逻辑的同时,去认真研究各地区音乐旋法的不同,在旋律特质的基础上,再来制定和声的配置方案。比如:西北地区的燕乐调式、中原地区的雅乐调式、西南少数民族地区的角音双配、湖南花鼓戏中的流徵调式,等等,都会由于调式构成的不同而使其旋律特色、和声手法大不一样。其中调式中“偏音”的作用不容忽视。以往我们在讲述和声时常常引用泛音列,是为了说明“三和弦”在音响构成方面的合理性;同样在这个泛音列中,我们还发现bB、#F这些泛音列中的变化音,正与C宫系统中的五声性调式的偏音吻合,bB意味着“燕乐”、#F意味着“雅乐”,并且还有清羽(闰)与变宫之分。在小字二组C以上的音高中,泛音列变为音阶式的进行方式,这也为“非三度叠置”和弦提供了组合的依据。

谱例2 C音的泛音列

线性思维成为横向旋律和纵向和声的主要来源,其中将旋律纵向化称为多声部手法的纵合性原则,是行之有效的纵横关系的连锁反应。

下面为五声性纵合性和弦及其织体来源,左为三个反向进行的和弦;右为原来和弦分解的织体。请对比两者间的关系:

谱例3

在功能和声的理论中,第一个和弦的D音就是C大三和弦的外音。第二个和弦是G小七和弦转位三四和弦。第三个和弦原本是#F上建立的减二和弦,其中的B音也一定会被看作是和弦外音。

反之,如果依照线性思维和声的角度看,则全部是“合理的”和弦,因为它们都是由旋律中得来的纵横一致的产物,其中还存在着调式偏音的特殊地位和用法。在C宫系统中,bB与B、F与#F这两对偏音(清羽、变宫与清角、变徵),在此处也为和弦与旋律线的生成提供了重要的参考。值得关注的只是声部进行的规则和纵横和声弦进行中的合理性。半音化和声在线性思维和声中,更应该以调式偏音为媒介参与半音化的介入。

二、和弦形态的多样性:从三度叠置到非三度叠置和弦

尽管在历史上中国民族音乐中没有“和声”的概念,但“和”是一种追求,和谐、和平理念下的“合音”,这些观念还是根植在人们的思想深处。民族乐器中的定弦也可以反映出和声的非三度音响特质。比如,古老的笙这件乐器,吹奏一个中音“1”可以同时吹响四簧1,1,5,5,一个低音6,可以吹出6,3,6,等等。从民族乐器的演奏法原理中(图1),可以推论到其中“和声”的初级形态,多为四五度与八度叠置结合的“合音”。

图1 笙所能演奏的和音

琵琶演奏的是由四五度、二度与八度的纵向结合,所产生的就是非三度叠置和弦。所谓“琵琶和弦”也是中国民族和声的一种代表,具有象征意义。

谱例4 琵琶由其定弦所演奏出来的“和弦”

中国调式中的纯四、纯五度是其纵合横向和音的音响根源,不仅因为十二律是以五度相生的方式产生的调式,而且也因这样的非三度叠置方式是五声性旋律、和声构建的音程基础,纯四五度音程中产生二度音程。

谱例5 双纯四、纯五度叠置所产生的二度音程

如果将纯四五度混用,加上偏音的参与,会使得和弦的色彩更加多样。前者还被称为三和弦附加六度,后者也可以被认为是三和弦的三音由#F替代。

谱例6 纯四、纯五度各一,产生的和弦五声性和弦

谱例7 小三度与纯四度结合产生的五声性和弦

这样两类音程混同的结果,可以产生出纵向二、三、四、五度多样音程叠置的和弦。也可以换个角度看,两者都是七和弦的变体,前者的G替代七和弦的五音;后者的F替代和弦的三音。

在特定调式中的偏音变化音,以及在不影响音乐风格情况下采用某些临时升降的和弦外音,这些和声配置手法,是在三度与非三度叠置和弦都存在的情况下才能够予以实施的。上述谱例只说明一个主要问题,在配置中国风格五声性和声时,仅仅采用一种三度叠置和弦的作法则会背离了中国音乐传统和音原则,三度叠置的功能和声作法,在强调和声张力时,才会彰显其优势。那种不加区分地以西方功能和声的理论完全代替中国民族和声的作法,不可取。

半音化,是指音乐中运用非自然音的、半音的声部进行与半音和声的手法与风格的总称,它的基础是变音与半音进行,二者相互结合。

在五声性和声的运用当中,应当分清半音化和声中的调式偏音与和弦外音的不同性质,这样才能达到多声部音乐中风格审美的目的。

在实际创作中,并非仅仅采用纵横一致的纵合性和声就能涵盖线性思维和声的全部,而是要在其写作规律当中建立“半音化”的横向线条和纵向和声,并且重点在于衔接的合理性。

三、各种和弦叠置方式的声部进行逻辑

五声纵合性和声结构指的是五声调式音阶中的各个调式音级作为纵向结合的和弦,而自然生成的和声组织形式。即将调式音阶中的横向音组作为纵向和弦构成的依据,如此使得和弦与旋律的音响风格一致。

无论何种音程构成的非三度叠置和弦,在运用当中,都关系到与其前后和弦之间的和弦连接法。声部连接有着如同传统和声类似级进为主的规律。

谱例8 纯四、纯五度叠置和弦与二、三度叠置和弦的连接

声部进行(voice leading)是和声学中的永恒原则。无论和弦是如何叠置与构建,都需要在一连串和弦进行中以声部进行原则实现和声的和弦构建。我们需要关注的并非一个个孤立的和弦构建方式,更重要的是,如何将这些特殊构建的和弦之间建立一种衔接的纽带。以两端声部的反向进行为主(也可以是平行进行关系),每一个声部线条的横向线性进行,都能够做到基本流畅自如,在临近结束时最好还要有一种和声进行张力的支持,在没有传统和声“属—主”的倾向性终止式的情况下,也会得到某种另类终止感的音响效果。

谱例9 无调性的线性和声举例

低音线条始终以二度音程的规律运动为主,以纯四五度为间隔分组的标志,虽然上行、下行都有,总的方向是逐步下行。上方声部起始于一个二度叠置的块状和弦,基本上与低音线条呈反向进行关系,和弦彼此之间基本上也是大小二度的进行关系。由此形成脱离一个调性中心音而独立存在的无调性多声部音响。

一个完全由非三度叠置和弦组成的一连串和声线性进行中,保持声部反向,也是达到和声张力的一种有效手段,此外低音线条有规律的上下大二度的组合办法,既能引导上声部的和弦音构建,还能保证音响上的平衡感和归属感。

四、中国音乐作品中线性思维和声的实践

相关于艺术本性的形式显然不是外在的,而是深刻的内在化了的。不同的艺术家对待形式的态度也是不一样的,“性格急躁的艺术家”总是要反抗形式,但是,聪明的艺术家却使自己的天才适应形式,使这种形式最后成为具有同等自发性的第二天性,再不然就另创同旧的形式一样明确的新形式。(7)[美]H.帕克:《美学原理》,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第84页。

我们从一些中国作曲家创作的谱例中,可以看到对于五声性和声线性思维探索的端倪,这些与中国音乐风格相互适应的多声部手法,或许在创作中只是偶然的碰撞,但总结归纳起来却是不同于单纯功能和声运作的线性思维和声的配置方式。这种基于调式旋律旋法特征的和声进行方式,是值得我们继续深入研究探索的,并可以就此有意识地加强创作技法与本体理论印证的重要实践基础。

(一)线性思维下的功能和声

即使是采用功能和声,作品中仍然可以体现出对于横向线条的重视,这就是线性思维的和声基础。即使是宫调式旋律,如果其中的和声手法是大调式和声,我们也应当认定其不属于宫调式和声范畴,而是大调式和声(小调式与羽调式也同理)。

谱例10 孙亦林《在银色的月光下》第50—57小节

这是一段功能和声与线性和声相结合的写作方式,尽管采用副属和弦的离调手法,但每一小节内的和声功能都很明确,在功能不缺失的情况下,兼顾到两端声部的线性进行。

谱例11 孙亦林《在银色的月光下》第50—57小节线性分析图示

图表的上层显示出从bE大调3级到3级的上行级进线条,中间插有邻音或经过音。中层从B—D—A—B的上行线条在还原B音(关系小调c的导音)上一直延伸到结束,形成一个增三和弦。下层图表指出bE调性的功能关系,V/ⅵ—ⅵ—bⅱ6—Ⅴ—Ⅰ(G—C—A—bB—bE)。同时也显示出功能和声音级关系中的半音化进行。

在中国经过五四运动,在上世纪20年代初的中国引进西方和声理论之后,直至70年代,这种兼有功能和声与线性思维的作法,具备作曲家群体应用方式的普遍性,因而在听觉上具有深刻的时代烙印。

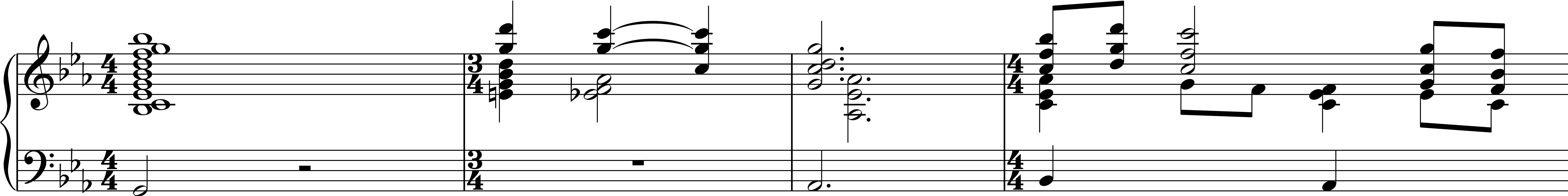

谱例12 徐振民《水调歌头》(男高音独唱与钢琴)第1—4小节

作品中采用了高叠位和弦与四五度叠置和弦,功能性显然很不明确了。两端声部的线性进行指向性明确,是促进声部连接的主要动力。

作品主要采用的是三度叠置和弦,顶端高声部的线条却是五声性的:bB—G—F;中间层次的线性进行也都是建立在c羽调式上的,结束时的纵向和声关系形成短暂的非三度叠置到三度叠置的解决。

谱例13 徐振民《水调歌头》第1—4小节的和声线性进行

谱例14 上述和声减缩后的线性组织

上方声部bB—G—F与下方声部G—bA—bB,共同组成了:bB—bA—G—F的商调式框架。

谱例15

(二)线性思维下的五声性旋法和声

无论是三度叠置还是非三度叠置的纵向和弦,其横向声部进行方式强调出调式骨干,在五声性旋法的控制下,做出与西方功能和声不同的和弦间的解决方式。

谱例16 刘庄的钢琴曲《三六》第26—33小节

作品创作于1972年。这段音乐带有“华彩”织体的性质,在快速进行的横向线条中,F羽五声调式的旋律清晰地浮现在旋律中。 五声调式骨干音在其中起到支撑作用,和声为非半音化的自然音高。

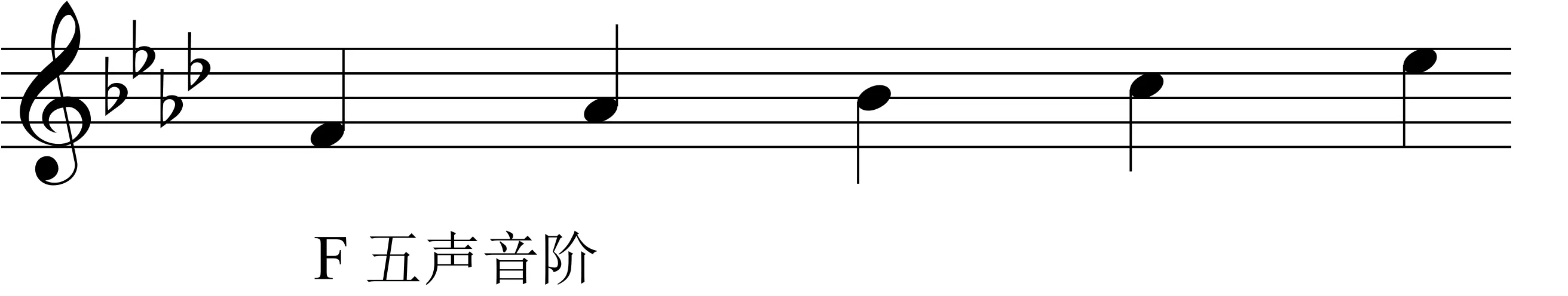

谱例17 刘庄的钢琴曲《三六》中的五声音阶

谱例18 刘庄的钢琴曲《三六》第26—33小节的线性进行分析图示

上声部从宫音到羽音的上行线条清晰可辨;低音声部也从bA宫音开始,上大二度到bB,它是f羽的下属音。其中主和下属音的延伸加强了调式的功能关系。上层图表中的线性运动是在勾画五声调式,以此为上行线条,加强了音乐的五声性调式感。横向线条始终处于歌唱性的状态,和弦三度与非三度兼有,并且为巩固五声性而在织体写作中特意突出了调式的骨干音。

谱例19 汪立三《他山集》之《#F商调,书法与琴韵》第54—63小节

汪立三《他山集》之《#F商调,书法与琴韵》的标题#F商,已经明确了作曲家采用民族调式的创作意图。在E宫系统中,#F商七声音阶表现出清新典雅的古典民族音乐的气质。

谱例20 汪立三《他山集》之《#F商调,书法与琴韵》第54—63小节的七声调式

谱例21 汪立三《他山集》之《#F商调,书法与琴韵》第54—63小节线性分析图表

乐谱上层是从调式的3级到1级的上行音阶式进行,在主音F上进行了长时间的延伸,强调主音的作用直至结束。各种叠置的和弦特别的中层是#F商Ⅲ—Ⅰ级的下方的平行七度上行,在G音(2级)上延伸,并把G音作为轴音,在其上下方环绕构成各种叠置的和弦,G之后就是B音(4级)的延伸,它与C音配合直至结束。

乐谱下层主音显示出#F商的调性,从5级音#C的延伸到结束时的#F,表现出类似功能和声属—主关系,只不过是在商调式上运行。最终结束在一个#F音阶综合性的非三度叠置和弦上。注意图表中的几个层次中的延伸音,并且注意在其延伸之后的走向或哪个落实音高上,与调式音阶级是一种什么关系。

(三)复合调式调性的线性进行

在西方音乐作品中,这种技法现象简称为“双调性”或“多调性”。用在中国音乐作品分析当中,可以从调性、调式两个方面来观察,称为双调式(性)、多调式(性)。因为调式可以在同一调性内部独立转换,也可以在调式变换的同时,也改变调性。

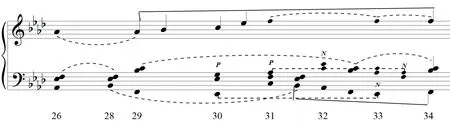

谱例22 朱践耳钢琴曲《猜调》第37—45小节

左右手分别采用两个不同的调性。织体在小时值音符的伴随下,看似是在无规律可循,跳跃性很大的运动中,通过“和声缩谱”可以看出声部间的的线性关系。

将其中的音高按照非三度叠置的和弦排列出来,即可看到如下的声部进行方式。

谱例23 朱践耳钢琴曲《猜调》第37—45小节和声缩谱

作品的左右手分别在两个不同的调性、调式上进行。右手为音阶1:bE商调式燕乐五声音阶;左手则是A羽调式,清乐七声调式。两者间在调式音阶的纵向关系上,存在许多三全音、大三度、纯四度等音程关系。以采用不同的谱号而明确加以区别,两者覆盖了十二律中的10个音高(缺#F和bB)。

谱例24 朱践耳钢琴曲《猜调》第37—45小节的两个调式

其作品声部进行中的横向线条也是带有五声性的,除了以二度为主,音阶式的线性进行还允许有小三度进行。上层按照音阶1bE商调式燕乐五声的音阶:bA—bG—bE;下层和声尽管有许多二度音程陪伴,仍然可以分离出音阶2的主干:A羽调式,清乐七声音阶:D—C—B—A。

谱例25 朱践耳钢琴曲《猜调》第37—45小节线性进行分析图示

乐谱上层是bE商燕乐五声,勾画出音阶级Ⅳ—Ⅰ的下行进行,其中3级还经历了一段延伸的过程;下层是这个调式4,5,1的音级上行。

乐谱下层显示出A羽的音阶级Ⅳ—Ⅰ的进行,其中还伴随着其他音级的延伸,特别是主音A的延伸构成最长,从双音直到最终的单音A的确定。

(四)清雅燕七声调式的灵活运用

谱例26 夏良《釯与锣》之《版纳风情》之二

在这段打击乐演奏般的钢琴曲中,和弦均由非三度叠置和弦构成,而形成其音响的基础是三个调式音阶:六声、七声和八声各一个。

谱例27 夏良《釯与锣》主要的调式音阶:一个是具有两种解释的七声音阶

谱例28 调式2上述七声调式同宫系统内的轮转形式

谱例29 夏良《釯与锣》图示分析

作品在和声的运动中,以声部间的斜向进行和同向进行为主,纵向七度音程形成的横向线性进行特别值得加以关注。特别的上层是调式1从Ⅴ—Ⅰ的下行级进;中层声部是由调式2的D徵音阶Ⅴ—Ⅰ所构成,是一个平行下行的6,5,4,2级,与上层的音阶合并成为一个相对完整的七声调式。

注意图表采用的是双高音谱号。请对照原谱,C调性(存在若干C调式)占据了主要的位置。左手图表中的低音和右手顶层旋律位置C音的延伸,说明了C作为两个调式首音的重要性。左手同时还有次中声部bE和bB两个音的延伸,它们与C的延伸共同形成一个七和弦的延伸(C,bE,bB)强调出两个调式所共同拥有的bE、bB音(bE也是C羽调式的宫系统的宫音)。 次中声部的实质是强调调式2中的轮转七声音阶。

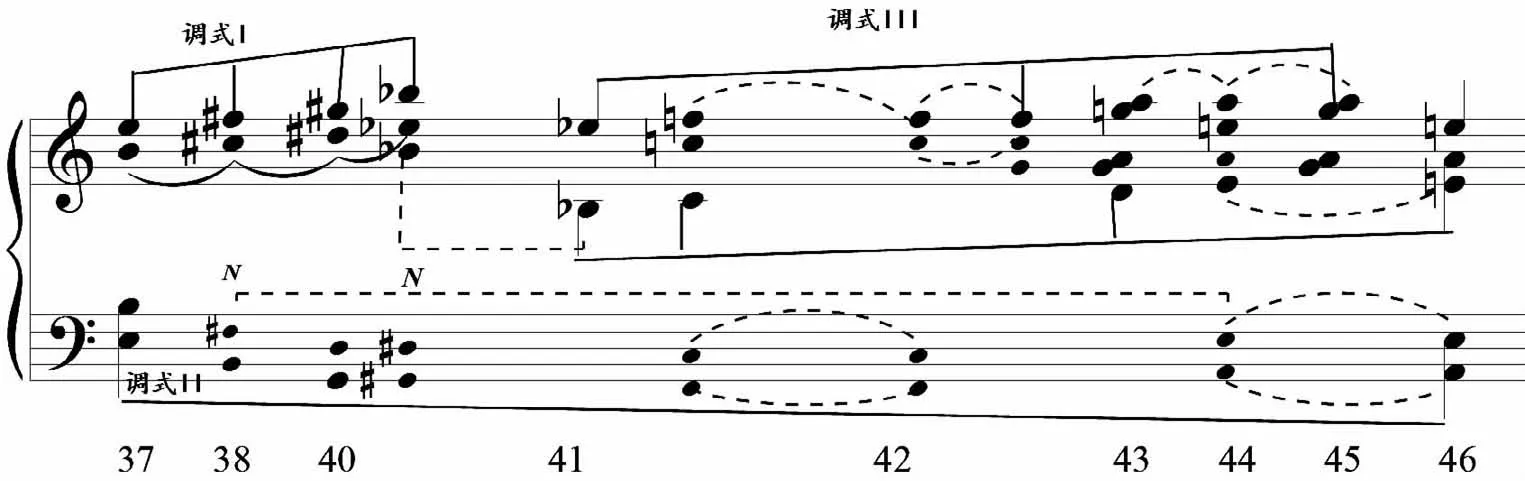

谱例30 林华《高古变奏曲》第37—46小节

林华《高古变奏曲》作于1989年,这是其中的第六变奏。它有着较为宽广的音域,分为四层的织体,几乎每一织体层又都是由纵向和弦构建的横向线条。

这段音乐可以分为三个基本音阶:音阶Ⅰ,E六全音阶;音阶Ⅱ,A羽清乐七声;音阶Ⅲ,bE宫雅乐七声,三个音阶基本上涵盖了11个音高(缺#C)。

谱例31 林华《高古变奏曲》第37—46小节音阶

谱例32 林华《高古变奏曲》第37—46小节的线性分析图示

从线性进行分析,我们可以对照三个调式的构成情况,观察到这三个调式在不同区域陈述的状况,从而形成一个半音化的分布图。乐谱上层第37—40小节、中层bB衔接之后都属于调式1,六全音阶的范畴。上层41—46小节属于调式Ⅲ的范畴,从音阶级Ⅰ—Ⅳ上行进行(2级F音延伸了两个小节,3级G音与4级A音并行延伸了3小节。乐谱下层是调式2,A羽的Ⅴ—Ⅰ级的进行框架。和声的运动方式既有同向平行,也有斜向进行。注意其中一系列平行进行的纯五度音程,既指出潜在的和声功能属性,也成为五声性和声音响方式的最好注释。

谱例33 罗京京《天仙子》第1—4小节

作品中采用了复合音型的装饰音,三度与非三度和弦的结合,自由节拍、散状速度。其音高系统来源于两个带有特色偏音的八声音阶。

谱例34 罗京京《天仙子》第1—4小节的两个八声音阶

这三个七声音阶彼此之间有着不同的偏音分配结构方式,其中F、G这两个音高是三个调式中的共同音。三个八声音阶覆盖了12音中的11个音高(所缺#F在和声进行当中可以视为“外音”)。在纷乱复杂的织体当中剥离出这3个八声音阶,就可以从中看到音高系统当中的线性走向和纵横规律。

谱例35 罗京京《天仙子》第1—4小节的线性分析图示

乐谱高音谱号上层前3小节是调式1,通过中介音A转向调式2的后三个音。下层是以3个调式间的共同音F的延伸,F还是调式2和调式3的音阶音。后与bE一起延伸,显示出调式1的性质。低音谱号在低音线条中完全显示出调式1的音阶级Ⅴ—Ⅱ—Ⅰ的潜在功能进行,中间的bB音属于调式3的范畴。上层bG与bA的延伸,加之前面F,bE的延伸,都表示调式3的性质。最后以调式2 的下行音阶式进行合并调式1的结束音G,完成这个片段的音乐。

(五)采用八声、九声音阶的线性和声

通常八声音阶被成为“八音”在偏音安排方面各有其内在的特色,故八声调式可以有多种不同的构成样式。

谱例36 陈怡《多耶》第41—49小节

谱例37 陈怡《多耶》第41—49小节两个基本的调式

作品由一个六声、一个八声组成,两个调式音阶覆盖了十二律中的11个音(缺#C)。上下共有四层图表,表示这两个调式音阶音的运动方式。

谱例38 陈怡《多耶》第41—49小节线性进行的图示分析

乐谱上层表示调式2,音阶的Ⅳ一直在延伸中,直到46小节以后才逐渐下行,到达音阶2级之后,与下层图表中的E汇合,完成下行的调式线性进行。下层低音线条划分出调式1中bA宫Ⅴ—Ⅰ的结构关系;在第48—49小节高低音谱号中的两个调式首音E和bA之间作了交换,以此更加巩固了两个调式的建筑式构建方式。

谱例39 邹鲁钢琴奏鸣曲《青春之诗》第139—149小节

右手上层线性下行进行是沿着bE宫清乐-燕乐的音阶进行的,左手下层则是按照bE宫燕乐音阶的下行平行进行设计的。和弦主要是以三四度与二四度构成的非三度叠置的和声,音乐建立在两种解释上的一个八声调式音阶上。

谱例40 邹鲁钢琴奏鸣曲《青春之诗》的音阶

谱例41 邹鲁钢琴奏鸣曲《青春之诗》第139—149小节的图表分析

从中可以看出,作品中大量采用的是和声运行中的同向下行运动,从而突出了多声部中的旋律性。再加上线性进行中突出了Ⅴ—Ⅰ的音阶级的功能作用,使得作品在调式色彩突出的同时,音响也非常传统。其中低音声部第Ⅴ级音bB处于一种显著的位置在全曲大部分时间延伸了bB作为Ⅴ级音的功能;高音声部则起始于主音bE、结束于五级音bB,其中也是在延伸bB(调式的Ⅴ级)中进行的。在这个八声音阶的框架下、三度与非三度和弦的音响中,陈述了民族八声音阶的和声语言。

谱例42 姚恒璐《看瓜园》选自钢琴组曲《山西民歌7首》第36—45小节

谱例43 作品中采用的2个主要调式音阶

第一个九声音阶比较特殊,#G在A羽中被解释为清徵(徵音升高半音),在第二种调式的解释中,#G成为应声(将G看作宫音并升高宫音),以此得出九声音阶。这种九声调式具有“双宫音双应声”的特点。第二个调式,是bD宫的雅乐七声音阶。两个调式相距大三(小六)度。这两个音阶覆盖了十二律中的11个音(缺#F)。

谱例44 《看瓜园》的线性进行的图表分析

在这10个小节选段中,上层1—9小节,勾画出调式1的音阶级。bA等音#G,作为两个调式的中介音,图示存在于图表中。中音区图表显示A羽调式的上行级进情况。下层低音谱号图表勾画出调式2,bD宫的骨干音,在第9小节完成,并在第10小节以等音#G(bA)的方式,显示出Ⅴ—Ⅰ的音阶级结构。次中音层,先是调式1的主音A延伸,到达两个调式的共同音F,G,方框内含有两个调式的因素,#G共同代表等音bA,代表调式2的框架。

西方的数理思维包括:采用申克式的图表分析方法、以音程数控构建和弦及其和声的整体组织方式;中国的线性思维包括:从周代以来就拥有的十二律及其五度相生下的民族调式;从五声、六律、七声、八音、九歌到调式的多释性,调式当中不同于西方而独有的偏音的应用;语言、声腔、旋法、核心音调对于民族调式音乐的提炼,说明调式在中国音乐当中具有强大的组织作用和音乐风格的导向作用,所具备的音乐人文中的线性思维基础。中西两个音乐传统中大量创作作品的谱例,作为实证基础,在本书中分别充分地展示了线性思维的和声手段,分析了这些产生于不同历史背景下的作品所具有的共性基础:线性思维。

从另外一个角度看,在西方盛行的“一切旋律都来自和声”这一观点的影响下,却有可能逐步消除那些因不符合其理论而被冷落的、社会历史沿革中“生态式”产生的民族民间音乐,而这种现象在现实的中国却未被根本改变。根据中国引进西方音乐理论尚不足百年的国情,大部分国人对多声部音乐的缺失,促成了中国的民族民间音乐生存依旧、调式旋律发达的现实。

尽管线性思维的和声手法已经引起国内学者的广泛关注,但似乎只是停留在理论层面,甚至只停留在“附属于功能和声的一种支流”的认识中,至于如何具体地入手操作、在音乐创作中如何实践?尚无具体的定论。

结 语

音乐是时间的艺术,在时间延续的这一长线条的发展当中,当然也离不开“空间”的协调和支持。如果我们把旋律比作时间延续下的线条,那么和声、多声部手法、音乐织体等等音乐表现参数就是音乐中的空间意识。

在哲学上,与“时间”一起构成运动着的物质存在的两种基本形式。空间指物质存在的广延性;时间指物质运动过程的持续性和顺序性……空间和时间也是互相联系的。现代物理学的发展,特别是相对论,证明空间和时间同运动着的物质的不可分割的联系。(8)选自《辞海》“空间”条目。

我们应当根据旋律调式的“音阶级别”的一元和声理论和二元和声理论中的功能级别划分的理论,在依然遵守功能和声基本原则的前提下,制定出“线性思维和声”的整体设计方案。

和声线性化进行的三个主要方面:

1.纵向范畴(vertical dimension)可直观地观察线性化运动中每个和弦的叠置形态。

2.横向范畴(horizontal dimension)可直观地观察各声部线性化运动中音程的变化、保持流畅性。

3.通过观察低音线条标记与上方的声部进行的关系,可以有效地把握低音线条对于上方声部进行所起到的引导性作用。

多数人认为,一种新的大、小调式的风格的出现,是和音乐织体的急剧简化有关,这种简化就是从晚期文艺复兴音乐的密集的、交织的模仿所构成的分层与沉积,变成了通奏低音(basso continuo)之上的和声音响。这一转变的重要影响,就是将和弦作为孤立的音乐实体而加以关注:从这个时候开始,西方音乐将会被听成是和弦的连续,而不是同时发音音程的集合。(9)布莱恩·海尔:《调性》(Tonality),选自《剑桥西方音乐理论发展史》,上海:上海音乐出版社,2011年,第698页。

对一连串的和弦在其横向进行中音响的兴趣,取代了对一个个孤立和弦的纵向关注,就此产生了横向和声序进中的线性进行(Linear progression),以及由此思维引申发展的线性思维的和声实践。 西方音乐中的调性观念,其实也同时涵盖了对调式的关注,如,三个降号既是bE调性,也是对于bE大调式或c小调式的关注。然而,这些关注点是由于西方大小调式固定的七声音阶和调式的“非轮转性”特征这些必要的形成条件,才能使我们能够同时关注到调性和调式两方面因素。线性音乐的多声部进行,其实就是关系到如何看待由多声部进行带来的横向连续的线性进行,而不仅限于对纵向和弦构造的关注;特别是,中国民族调式与西方大小调式的构成原理、运用原则、“外音与偏音”的视角、调式构成音阶不同,“五声、六律、七声、八音、九歌”等调式是否存在原位与轮转的调式变换关系等,则会有很大区别。所有这些都证明,即使同样是七声音阶的调式构成,西方与中国调式在和声处理方面都存在着很大的差别,绝不是套用一个功能关系就能够解释得了的。这些作法就是将传统与现代的和声手段融为一体;将西方的数理思维与中国的线性思维对于多声部的认知体系,纳入到一种融合得当的实践方式中。

中西方古今中外的音乐作品给予我们以大量丰富的案例与启示,包括单旋律与多声部之间的种种联系。说到和声问题——这是外来的音乐手法——中国的五声性和声,就一定要参照欧洲和声发展史中的线性思维作法与我国单声部旋律中调式特色的理论相结合,将其放在一种比较音乐文化的高度做深入的分析,以创作实践来不断加深我们的认识程度,才能得出线性思维和声的合理解释和逻辑化的科学认知结果。