让文献活起来*

——《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》主编刘祯访谈

2021-03-14俞丽伟王鸿博

俞丽伟 王鸿博

(1.梅兰芳纪念馆,100035,北京;2.北方工业大学文法学院,100144,北京)

刘祯馆长

受访人:刘祯(梅兰芳纪念馆馆长,中国艺术研究院博士生导师,《梅兰芳学刊》主编。曾任中国艺术研究院戏曲研究所所长,《戏曲研究》主编。现任中国傩戏学研究会会长,中国戏曲学会顾问。武汉大学、东南大学、中山大学、上海大学等兼职教授。主要从事戏剧史论及民族戏剧、宗教祭祀戏剧、京昆及梅兰芳等方面的研究。出版有《中国民间目连文化》《民间戏剧与戏曲史学论》《戏曲历史与审美变迁》《戏曲学论》《戏曲:批评与立场》等多部专著。主持多项国家课题,为国家哲社基金艺术学重大项目《梅兰芳表演艺术体系及相关文献收集整理和研究》首席专家。以下简称刘)

采访人:俞丽伟、王鸿博(以下简称俞、王)

俞、王:今天特别高兴邀请《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》主编、梅兰芳纪念馆刘祯馆长接受该学报的访谈。全套50册《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》的正式出版揭开了多年来藏在梅馆的珍稀戏曲钞本的神秘面纱,引起学术界的高度关注。请问这批钞本整理出版的策划是从什么时候开始的,梅兰芳纪念馆为什么要将这套梅家藏本公之于众?

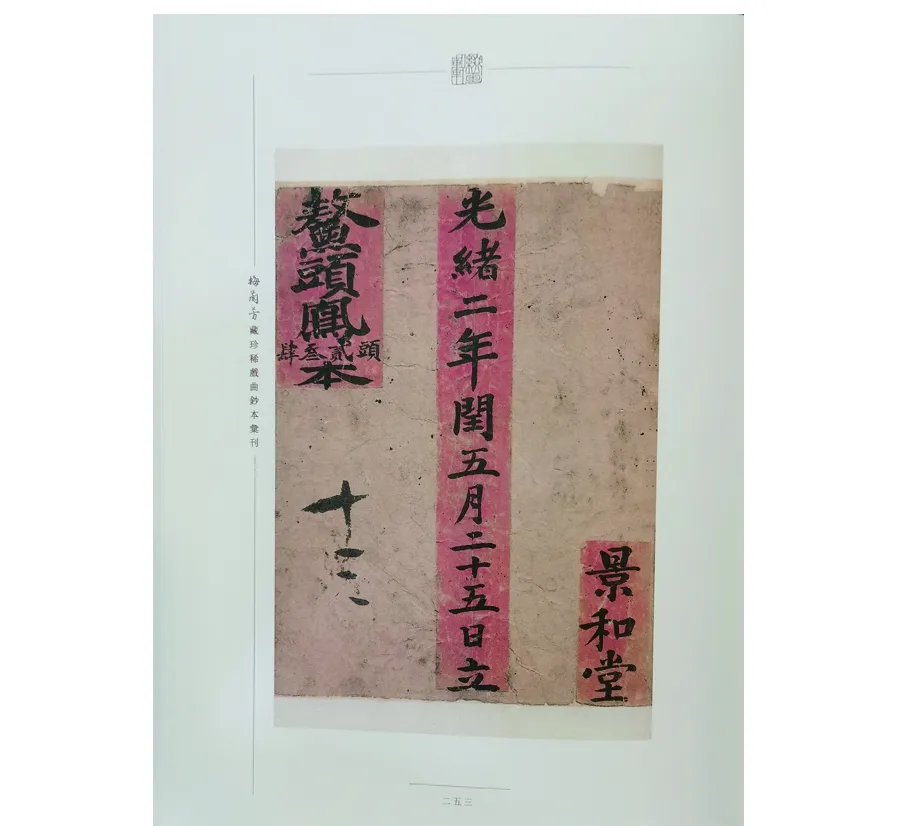

图1 清光绪二年景和堂钞本《鳌头凤》封面

刘:梅兰芳纪念馆是一座文物和文献的宝库。梅兰芳生前收藏有大量的文物和文献,可以说是一位有眼光有见识的收藏家。其收藏的文献包含众多的戏曲剧本,这些剧本既有刻本,也有钞本,具有极大的戏剧文献及戏曲史意义。1950年代初,郑振铎有一个非常重要的工作,他组织编纂了《古本戏曲丛刊》。郑振铎故去后,后继学者们还在不断丰富和完善该丛刊,历经六十余载,这套《古本戏曲丛刊》所收录之戏曲文献均为版本精良、价值很高的剧本作品,其中包含梅兰芳收藏的刻本,上述刻本已经被学界所知。除了《古本戏曲丛刊》中的梅兰芳藏刻本之外,梅兰芳还收藏了大量钞本。梅兰芳纪念馆不是公共图书馆,这些珍贵的钞本没有对外公开和供市民阅览,多年来沉睡在纪念馆的库房里。随着京剧研究、戏曲研究、京剧文献和戏曲文献被不断发掘、整理和出版,越来越多的珍贵文献和剧本已经为学者所掌握,为他们提供了非常好的研究资源。包括规模较大的文献剧本在内,一些藏家收藏的剧本陆续出版了,但是深藏在梅兰芳纪念馆的这批钞本始终没有整理和公开出版,使得戏曲研究和京剧研究的学者非常渴望看到这批珍贵文献。近些年,梅兰芳纪念馆注重对梅兰芳戏曲文献的整理、研究和出版工作。2017年,这些钞本的研究和出版已经到了刻不容缓的地步。同时,梅兰芳纪念馆培养的青年研究队伍成长起来,也聚集了馆外一批在文献研究和学术研究比较活跃、根底扎实的中青年学者,得到了他们的积极响应,学术团队的建设使研究具备了可能性。当时,这个项目还获得中国艺术研究院基本科研业务费的支持,因此2017年梅兰芳纪念馆决定启动钞本的整理工作。从2017—2019年,在馆内外中青年学者的共同努力下,《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》得以整理出版。

俞、王:梅家三代人从梅巧玲至梅兰芳,再到现在的梅兰芳纪念馆,这套珍稀钞本的时间跨度涵盖中国京剧艺术形成至新中国成立初期多个历史时期,能够至今保存完好实属不易,这套钞本是如何流转并保存至今的?

刘:这套钞本之所以被学界所关注,原因在于钞本的收藏最早可以追溯到梅兰芳的祖父梅巧玲。在京剧形成和发展的历史长河中,梅巧玲也占有重要一席。大家熟知的“同光十三绝”中,包含不同行当的十三位著名京昆表演艺术家,其中就有梅兰芳的祖父梅巧玲。梅巧玲是当时著名的戏曲演员,多年担任四喜班的班主,在梨园界有很大的影响。作为京剧形成过程中一位重要的演员和班主,梅巧玲十分重视京剧文献的收藏,这也是当时戏班演出必须具备的基本条件。这批钞本后来传至梅兰芳的父亲梅竹芬、伯父梅雨田,再传给梅兰芳,他们在梅巧玲藏本的基础上又填充和丰富,经历了梅家三代人的积累和收藏。从时间上看,这批钞本属于不同历史时期,很多钞本都注明了抄录的时间,或者剧本所属的戏班,因此我们在整理中发现,钞本时间可上溯至明末清初,下至1950年代。可见,历史横跨的时间幅度是非常大的。梅家三代人在京剧史上的地位和收藏也就决定了这批文献的历史价值和艺术价值。

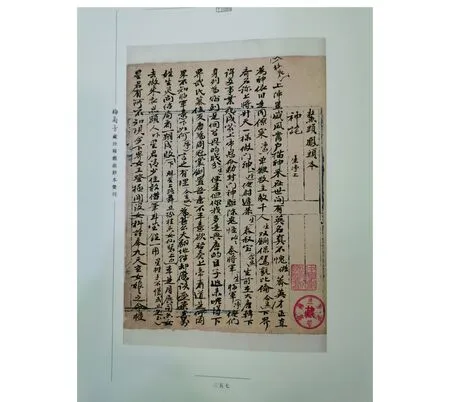

图2 清光绪二年景和堂钞本《鳌头凤》内文

这批钞本得以保存,也体现了梅家人具有历史的和艺术的眼光。当时的京剧创作重在表演,而文本方面并不受到重视,一些真正的文人也不大参与剧本创作,这也决定了人们对钞本文学价值的认识是有限的。从梅巧玲至梅兰芳,他们能够将这些钞本保存下来,一方面缘于工作的需要,过去并不是演员人人有剧本,剧本常常保存在戏班班主或者曲师那里。从工作的性质和重要性决定了哪些人能够收藏剧本。对于一般演员来说,他也没有实力和资格去收藏剧本,演员手里仅有单头本,是什么行当就拿什么行当的单头。全本掌握在班主手里是对知识产权的保护。因此,无论是梅巧玲还是梅兰芳,在当时梨园界都是一班之主和代表性人物,这样的身份需要保存剧本以维持戏班正常演出,这也是从现实出发考虑的。剧本对于演出的重要性,虽经历史风云的变幻,社会的动荡,能够留存下来,可以看出梅家人所付出的艰辛和代价。剧本得以完好留存,也反映出梅家人对剧本价值的真正理解和认识。这些剧本绝大多数都是舞台本,都是在舞台上上演过的,通俗地讲,与艺人的衣食饭碗紧密相关,所以梅家人十分看重剧本收藏。因此,不光是与自家戏班、演员表演关系密切的剧本得以保存,与京剧走向、流失相关的其他剧本梅家人也特别关注。

京剧界著名的藏家陈金雀与梅巧玲是姻亲关系。陈金雀去世后,他所保留的这批珍贵的戏曲文献容易和更可能落到了梅家手里。现在陈金雀收藏的钞本有两个主要的去向,一批为程砚秋收藏,一批为梅兰芳收藏。程砚秋所收藏的钞本前些年已出版问世了,学界对藏在梅家的另一批钞本更充满了期待。此次整理出版,了却了戏曲界极大的夙愿。

俞、王:这批钞本的历时性有哪些特征?可不可以溯源一下?其珍稀性表现在哪些方面?

刘:这批钞本的历时性特征需要学界在钞本整理的基础上进一步研究和考据。《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》体量上比较大,收集的善本、珍本和孤本的戏曲钞本有459种,1 112出目(或折目),共计50册。最早的一些钞本在封面或者首页标注“景龢堂”,“景龢堂”是梅巧玲的寓所堂名,由此可以判断,从梅巧玲那一辈开始收藏这些钞本。景龢堂的地址在北京前门外李铁拐斜街,梅兰芳也是在这里出生的。在整理过程中发现,有一部分钞本的收藏时间显示在梅巧玲去世后,而梅兰芳还尚小,应该是梅兰芳的父亲梅竹芬、伯父梅雨田那个时期收藏的,后来就是梅兰芳收藏的大量钞本。在梅兰芳收藏钞本的时期,陈金雀收藏的钞本得以被梅家收藏,另外,梅兰芳代表剧目中的一些钞本,例如《霸王别姬》中多个单头本均得以保存。中华人民共和国成立后,藏本中收藏田汉采用南梆子创作的剧本,这些剧本与当时的时事紧密相关,打上了鲜明的时代烙印。钞本经历了不同的历史时期,凝聚了梅家三代人的心血。关于三代人收藏钞本之间的差异,恰好是戏曲学者们在钞本出版以后所要研究和探讨的工作之一。未来学者可以有很多角度去展开相关研究,例如在这批钞本中学者发现某个剧目以往未有的版本,这就为该剧目的版本研究增加了新的参照;也可以从京剧文本发展的角度来分析,尤其是这些钞本显示出非常强的舞台表演性,从而从文本到场上综合考察。在梅兰芳收藏时期,有梅兰芳的代表剧目和钞本,与梅巧玲收藏时期的剧目和钞本如果做一些比较,分析从梅巧玲时期到梅兰芳时期发生了哪些变化,将是对京剧文本走向的一种规律性的总结。

关于钞本的珍稀性,这些钞本中有一大部分是舞台演出钞本,这就决定了其独一无二的价值。如果是刻本,多家收藏,各家的差异性就没有了。由于舞台演出钞本所具有的独一无二的特性,整体上这批钞本的价值极高。第一,从年限上看,大量钞本是清代钞本,也包括晚明清初的钞本,例如钞本上标注乾隆、嘉庆、同治、光绪等抄写时间,有些虽然没有标注时间,但是从纸张质地、款式、抄录习惯等大致可以判断出时间段。第二,从内容上看,钞本以皮黄、京剧剧本为主,还有昆曲及其他地方剧种,甚至包括说唱文学本,内容十分丰富。这也进一步丰富了京剧剧目,学者可以与《京剧剧目辞典》等相关文献进行对照,考察辞典中未收录的剧目。另外,学者可以观察不同历史时期流行哪些剧目。第三,在这些剧目中有一个问题特别引起我的关注,即这批钞本实际上滋养了梅兰芳艺术、梅派艺术和梅派剧目。此前我认为这批钞本与梅兰芳艺术和梅派艺术没有太直接的关联。在整理的过程中,我们发现这批钞本与梅兰芳、梅派艺术和梅派剧目之间存在着非常直接的关系。梅兰芳是生活在一个京剧的场域中,既有京剧的演出环境,又有剧目的文本环境,恰恰这些钞本成为滋养梅兰芳、梅派艺术和梅派剧目的重要场域。钞本中包含多个梅派剧目,甚至是梅派代表性剧目,有些剧目虽然与梅兰芳剧目同名,但还不能认定是梅兰芳剧目的钞本,需要学者进一步研究,探讨同名剧目与梅派剧目之间的关系。以上角度是钞本问世以来为学界提供研究的可能性之一。

俞、王:全套《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》收录了459种戏曲钞本的善本、珍本和孤本,数量之多,实属罕见,除了数量之多,质量上也引起学者的高度关注,请问该文献汇刊的学术研究价值体现在哪些方面?

刘:这批钞本相当于梅家收藏和演出的剧目目录。通过这份目录,梅家成为研究者审视京剧发展历程的一个独特的角度。从剧目视角,可以看到从梅巧玲时代到梅兰芳时代京剧的历史变迁;从舞台视角,这批钞本不是文人的案头之作而是舞台演出本,有助于我们认识京剧当时的舞台面貌;从历史视角,现在已面世的京剧早期形态的钞本比较少见,有些早期的钞本因为没有标明年代尚需考证。梅家部分年代较早的钞本上标注了时间、收藏者,或者演出班社,由此可以明确剧目出现的时间。这无疑为早期京剧的剧目研究和舞台演出研究提供了重要的史料和文献。从整体而言,全套《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》收录的459种、1 100多出出目全部是钞本,因此文献具有独一无二的特性和价值。针对梅派艺术、梅兰芳的成长场域、剧目与舞台关系等相关领域,钞本提供了无限的可能性和研究空间,以上也需要学者深入解读和思考。

俞、王:这批珍稀戏曲钞本为何采用影印的形式出版?

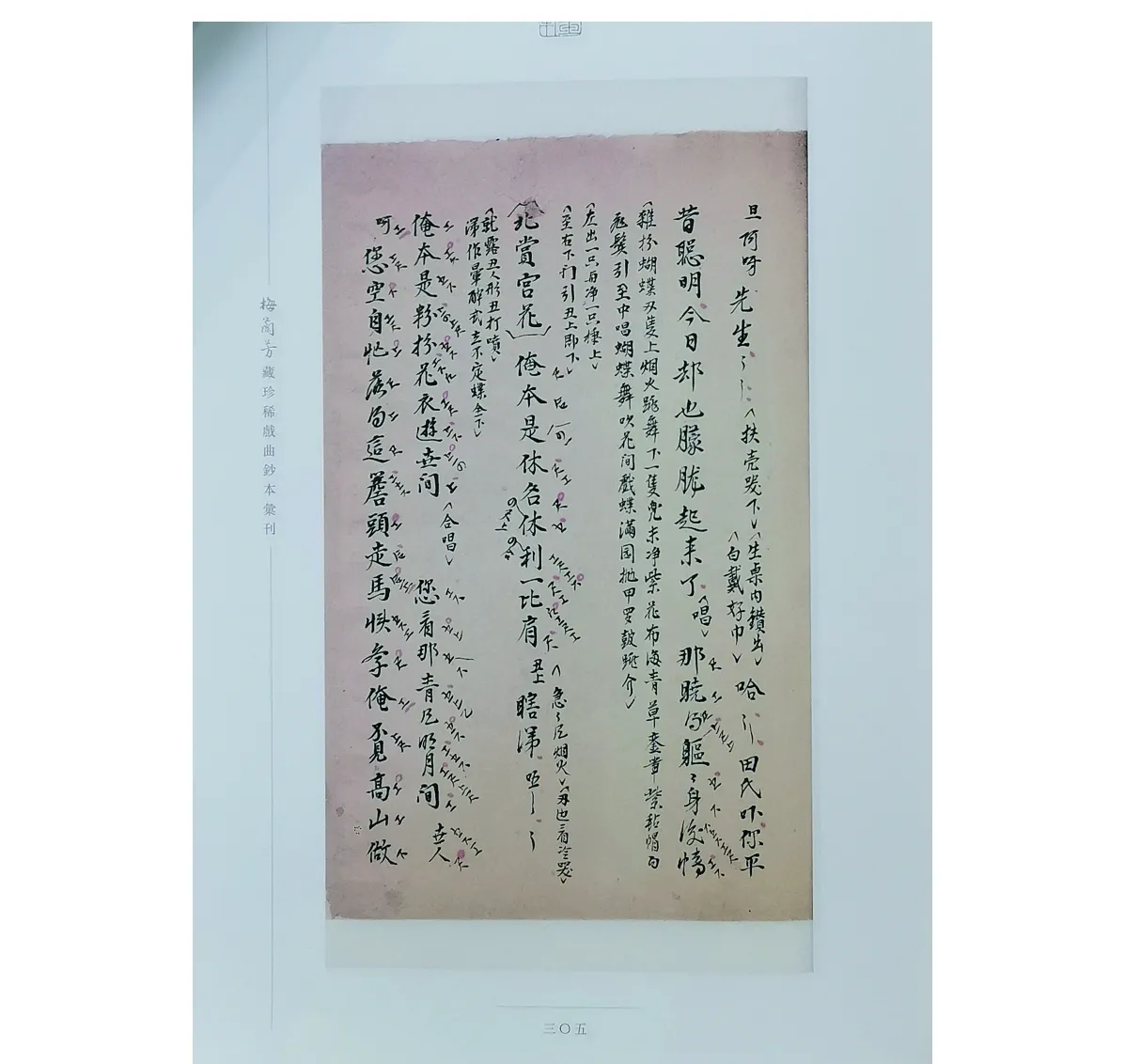

刘:这个问题很有意思,所谓盛世写典。党和国家高度重视文化工作,大力弘扬优秀传统文化,当前是我们进行大型文献整理和出版的良好契机。此次之所以采用影印的方式出版,一方面因为工作量比较大,一方面由于文献是钞本的形式,我们希望尽量保持文献历史的面貌和形态。这批钞本是舞台演出本,所以钞本上有很多舞台表演、唱腔等舞台提示和符号。文字由于不是刻写的,手写的字迹难免潦草,有些还是简化书写。为了最大限度保持文献的历史面貌,为研究者提供一手的研究资料,因此决定采用影印的方式。文献整理有一种做法,即将原始文献标注标点,为读者和学者提供一些便利。但是这批原始文献的体量大,全部标注标点难免失误的地方较多,现在学术研究的严谨度尚需加强,所以最终选择影印方式。我们高度重视此次影印工作,采用四色影印,几乎还原了钞本的色彩和清晰度,还原了钞本的历史样态。钞本本身有不同的色彩,例如一些标点和符号等,如果采用黑白色影印,无法感受到钞本原始的颜色和意义。在整理的过程中,项目团队三十余位中青年学者在每一个剧目前面撰写提要。提要包括作者、剧名、版本、本事、折子戏在本戏中的位置、本戏概述、剧目特色、舞台特征等内容。虽然是影印钞本,但学者们对钞本进行了初步的整理和提要研究工作,这无疑为阅读者和学者提供重要的参考和基础,引领他们开掘进一步的研究层面。

图3 清钞本《蝴蝶梦》,昆曲舞台演出本,曲词注明工尺、板眼,说白朱笔点断,附穿戴、身段、砌末、锣鼓及舞台调度提示

俞、王:梅兰芳纪念馆如何开展这批珍稀戏曲钞本的整理编撰工作?

刘:整理钞本的初步意向与项目立项时间是2017年。最终体例的形成浸入了专家学者很多的心血。其中,受邀参与项目的优秀中青年学者有三十余人,分布在北京、天津、上海、南京等地,这些学者能够入围项目是因为具有很好的文献研究功底,一些中年学者在学术和整理文献方面是相当成熟的。同时,他们对京剧和梅派艺术具有浓郁的兴趣,项目能够有质量的完成得益于这么一支年轻并基础扎实的研究队伍。关于体例的确定,特别要提到项目的顾问——车锡伦教授。车教授是戏曲文献和俗文学研究方面的著名学者,师从复旦大学中国古代戏曲和俗文学资深教授赵景深、山东大学中国俗文学、敦煌学和满学资深教授关德栋,所以车教授在古代戏曲文献和俗文学研究方面功力十分深厚。此前,车教授也帮助我策划了许多重大科研项目,此次钞本项目我再次邀请车教授担任该项目的学术顾问。在体例的制定上,项目组多次与车锡伦教授进行交流、沟通和研讨。课题正式立项后,我们专门组织过一次课题大会,这次大会的一项重要议题是讨论项目体例,车锡伦教授发表了他的重要意见。现在的体例是主编、车锡伦教授和其他项目组成员共同研讨的结果,以皮黄、京剧为主兼及其他类别,如昆曲、弋腔、高腔、说唱文学等,分类严谨而科学。项目组对体例斟酌再三,参考其他文献整理的体例,最终制定钞本体例标准,现行体例适合梅兰芳纪念馆所藏文献钞本的实际情况。

钞本的分类和体例融入了主编对戏曲文献、京剧文献整理的理念和思想,具体体现在以下方面。首先,在分类上,这批文献在没有整理之前非常凌乱,没有分类。它既是丰富的,也是复杂的,所以需要主编和团队成员第一轮工作先厘清和摸透钞本有哪些类别,第二轮落实到具体工作中再进一步核查。一份钞本究竟是皮黄、京剧,还是昆曲、高腔,或者说唱文学,在归类方面如果没有一定扎实的戏曲基础是很难鉴定的。事实上,有年轻的学者在归类上有误判,后经过多轮核查又纠正过来。现在的分类不能确定是百分之百的正确,只能是最大限度地避免失误。其次,体例的确立为学者进行京剧、昆曲或其他剧种研究提供一个历史性的脉络,从梅家三代人收藏的钞本文献归纳出不同时期的京剧发展特征,这方面需要学者们继续开展研究。一个科学的、严谨的体例有助于学者推导出相关研究成果。如果项目组提供的是一个杂乱无章、无据可循的影印文献,可能导致学者未来研究过程中毫无头绪。再次,剧目提要看似文字量很小,每个剧目有一至两页提要,与洋洋洒洒50巨册影印的钞本文献不成比例,但是这批提要却凝聚了项目组中青年学者对于剧目、版本、内容等要素的理解和认识,他们的研究和认识体现在提要的内容中,为后来的研究者打下了很好的基础,后来的研究者在此基础上走向京剧或其他剧种更专业的研究中来。虽然剧目提要的体量不大,但是学术整理的理念和思想熔铸到提要中。另外,汇刊序言从历史的角度对梅派艺术起到画龙点睛的作用。这批钞本出版后,我们的整理工作基本上告一段落。真正的研究还有待于出版后由学者们开启。从长远来看,基于文献的历史价值、艺术价值和文化价值,将来条件允许,研究力量足够的条件下,我们希望将汇刊中比较重要的、经典的,在京剧史上具有代表性和版本价值的剧目,进一步标注标点并整理出来,这是钞本后续工作的设想。目前而言,钞本的出版标志着我们已经完成了现阶段的目标任务。钞本公之于世后,希望引起学者、艺术家、梅派传人的关注,将研究引向深入,在梅派艺术研究、京剧艺术、京剧剧目、舞台演出研究等方面能够有更多的成果问世。

俞、王:在梅兰芳缀玉轩藏曲中,有一批题“缀玉轩剧本汇存”,这些底本有哪些来源?

刘:“缀玉轩剧本汇存”一方面来源于梅兰芳收集收藏的剧本,一方面来源于他和团队编创的剧本,例如现在收录了很多梅派剧目,有的是在别的剧本的基础上改编的,有的是新创的剧本,所以这些剧本也是梅派剧目很重要的组成部分。在梅兰芳周边聚集了很多文人,譬如齐如山、李释戡、吴震修、罗瘿公、许伯明等,他们在文化和艺术上造诣深厚,眼光独到,例如陈金雀的藏曲、部分宫廷藏曲等一批剧本是经这些文人和梅兰芳之手来收藏的。关于梅巧玲的藏书,钞本上虽然印有“景龢堂”的字样,但是景龢堂的钞本实际上与缀玉轩剧本融汇在一起,可以说梅巧玲的血液、景龢堂的文献最终汇聚成缀玉轩的收藏了。缀玉轩的藏本可能比我们现在归纳的藏本更多、更细。

俞、王:这批珍稀戏曲钞本除了皮黄、京剧、昆曲之外,还收录了众多地方戏钞本,体现出钞本文献的丰富性和多样性。如此庞杂的收集和收藏反映出梅兰芳怎样的思想?

刘:汇刊序言提到“这批钞本,以昆曲、弋腔、高腔、皮黄、京剧为主,还包括楚剧、汉剧、潮剧、同州梆子、梆子腔、秦腔、豫剧等,还有苏滩、贵州弹词、嘉兴锣鼓、民间音乐、说唱等说唱艺术,还有《戏本目录》《梅氏缀玉轩剧目》等剧目目录集,构成这批剧目文献的丰富和多样。因为是钞本,相信它对这些地方戏、民间说唱和民间音乐的意义也将是独一无二的”。为了鉴别文献的种属关系,到底是皮黄、京剧、还是昆曲、弋腔等剧种,亦或说唱类别,这一工作需要付出大量心血,我们下了一番功夫。这个功夫完全体现在《梅兰芳藏珍稀戏曲钞本汇刊》的分类目录上,首先皮黄、京剧类占绝大多数,昆曲、弋腔也占有较高比重。在梅兰芳的年代,京剧艺术已经发展到炉火纯青的阶段,梅兰芳个人已经取得很高的荣誉和地位,但是通过他的收藏我们可以看到,梅兰芳对京剧、地方戏、说唱等各类型艺术没有什么偏见。值得一提的是,昆曲在梅兰芳的时代已经衰落了,京剧一花独放,梅兰芳之所以取得非常高的成绩,与他转益多师,向昆曲老艺人请益,学习众多昆曲剧目密切相关。昆曲的学习极大地提升了梅兰芳的表演艺术水平和舞台表现力。所以,这套汇刊也收录了很多昆曲的钞本。梅兰芳所藏钞本,体现了梅兰芳剧目文献的丰富性和多样性,显示出梅兰芳艺术胸襟开阔,兼收并蓄,尊重各类剧种的思想。这种尊重也体现在梅兰芳的收藏中,现在学者看到如此庞杂的钞本也就不会感到奇怪了。

俞、王:值得注意的是,这批钞本还收录了梅兰芳演出的古装新戏等新编戏剧本,这些文献对研究梅兰芳京剧文学和舞台的继承与演进,考察梅兰芳的艺术思想有哪些作用?

刘:在整理文献的过程中,梅兰芳的古装新戏等新编戏剧本是特别令人感慨和激赏的。原来我们以为钞本文献是历史文献,揣测多因梅兰芳祖父和梅党成员的喜好而收藏,与梅兰芳和梅派艺术的关系并不十分直接,而当研究团队真正走进这批文献的时候,才发现实际情况对团队的预想有很大的改变,这批文献与梅兰芳和梅派艺术的联系是千丝万缕的。具体体现在两个层面:第一层面,钞本中有大量的剧本不是梅兰芳剧目剧本,而是滋养梅兰芳生长和发展的场域;第二层面,梅兰芳的剧目也收藏在钞本中。通过两个层面,我们可以看到梅兰芳收藏钞本的连续性、宽阔性,既有历史的延续,还有自己的演出剧目,将两者有机地结合起来。这一点是特别打动我的地方,我在汇刊序言中说:“这批钞本不是蛰居案头寂寞无声的墨迹,它是戏曲活的文本文献,是在历史时空‘唱响’和‘回荡’过的文本文献。从景龢堂到缀玉轩,这些文本文献是京剧与戏曲二百多年发展变化的文学见证和舞台‘影像’。”通过这些钞本我们仿佛看到梅兰芳的表演,梅兰芳所塑造的剧中人物形象,这是特别令人感慨的一面,钞本对于研究京剧史、梅兰芳、梅派艺术、梅派剧目是一种独一无二的历史文献,是真正活的文献,活的艺术。