癫痫不同时期脑血流灌注显像动态观察在致痫灶定位诊断中的应用

2021-03-13郝科技王茜李原邱李恒

郝科技,王茜,李原,邱李恒

北京大学人民医院核医学科,北京 100044;*通讯作者 王茜 wangqian20135@163.com

脑功能显像在致痫灶术前定位诊断中的作用已得到临床认可。单光子显像剂99Tcm-双半胱乙酯(ethyl cysteinate dimer,ECD)具有良好的时间分辨性,分别可用于癫痫发作期和发作间期显像。目前公认发作期显像对致痫灶具有更高的检出率及定位准确性[1-2];因此临床常采用药物诱发癫痫发作等方法试图获得发作期显像[3],虽然提高了获得发作期显像的几率,但易产生假阳性[4]。为尽可能获得癫痫患者自然状态下的发作期显像,有研究采用睡眠剥夺、逐步递减抗癫痫药物用量或停药等方法拟获取发作期显像[5]。然而,在定时供药模式下较难真正获得发作期显像。一方面由于癫痫发作的不确定性,即使采用干预方法也无法保证备用放射性药物有效期内出现癫痫发作;另一方面,尽管在操作中患者出现癫痫发作,但因发作过程短或发作时患者难以配合,实际完成显像剂注射时可能已处于发作过后状态。出于临床需要,部分患者进行重复性显像,从而为观察同一患者在癫痫发作不同时期脑血流灌注变化提供了机会。发作间期+发作期显像对致痫灶的定位价值已得到认可[1];而将包含发作后在内的不同时期显像进行对照观察的相关研究鲜有报道。本研究通过回顾性分析多次行脑血流灌注显像癫痫的SPECT 影像学资料,进一步探讨癫痫发作不同期脑血流灌注显像的动态观察对致痫灶的定位价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析北京大学人民医院核医学科连续行2次及以上脑血流灌注显像的20例难治性癫痫患者的临床资料。其中,男11例,女9例;年龄5~50岁,平均(25.6±13.5)岁。根据国际抗癫痫联盟对癫痫发作及癫痫和癫痫综合征的分类方法[6],部分性发作2例,部分性发作继发全面性发作17例,全面性发作1例。所有患者均于入院期间进行长程视频脑电图(video-electroencephalogram,VEEG)监测和脑MRI检查。其中12例患者于SPECT显像后1个月内接受皮层脑电图(electroencephalogram,EEG)探查下的致痫灶切除术,并临床随访≥1年。最终临床诊断依据手术病理及临床随访结果确定。

1.299Tcm-ECD脑血流灌注SPECT显像 患者入院后采取逐步减少或停服抗癫痫药的方法诱发癫痫发作,并于检查前1 d行睡眠剥夺[5]。同时连续进行VEEG监测,直至检查当天显像剂注射完成后5 min。静脉注射显像剂99Tcm-ECD 925 MBq(25 mci)20 min后,使用GE Millennium VG SPECT成像仪行图像采集,使用常规脑显像程序,显像时以脑显像专用头托固定头部。图像采集后经计算机处理获得横断面、冠状面及矢状面三方位断层图像,并通过Neurogam软件分析获得半定量三维图像。

1.3 图像分析 由3名核医学主治及以上医师阅片。以≥2名医师一致的结果为最终判定结果。首先明确所获脑血流灌注显像处于癫痫发作时期:根据99Tcm-ECD在注射2 min内脑组织摄取达到高峰并无再分布的原理,将患者出现临床症状或EEG发作2 min内完成注射所获得的图像定义为发作期显像[7];将患者超过24 h未出现发作而注射显像剂的图像视为发作间期显像[8];将检查前24 h内出现过发作,但显像剂注射期间无发作者视为发作后显像[9]。随后以视觉判断与半定量分析相结合的方法观察并记录癫痫不同时期显像中脑血流灌注情况。视觉判断以2个断面连续2层出现异常放射性分布脑区,或Neurogam分析图中放射性分布超过相同年龄段的正常人参考值±2.0 SD的脑区视为致痫灶[10]。此外,对于同一患者不同时期显像进行动态观察,将出现放射性分布变化的脑区视为致痫灶。

1.4 结果分析 获得发作期、发作后及发作间期显像各自所占比例,及其对病变的检出能力;观察不同时期脑血流灌注显像中,致痫灶的放射性分布及变化情况;在接受手术治疗的患者中将显像结果与最终临床诊断进行对照,分析单一时期及多时期显像对致痫灶定位的准确性。

1.5 统计学方法 应用SPSS 17.0软件,计数资料组间比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者脑显像结果 20例患者共行脑血流灌注显像44次,其中16例行2次检查,4例行3次检查。其中包括发作期显像15例次(34.1%),发作后显像9例次(20.5%),发作间期显像20例次(45.4%)。不同时期脑显像结果见表1。各种单一时期显像对病灶检出率差异无统计学意义(P>0.05)。通过重复检查,11例获得发作期+发作间期显像,5例获得发作后+发作间期显像,4例获得发作期+发作后+发作间期显像。不同时期显像中致痫灶的放射性分布见表2。首次显像对病灶的检出率为75%,结合二次显像动态观察对病灶的检出率为90%,结合三次显像检出率为100%。

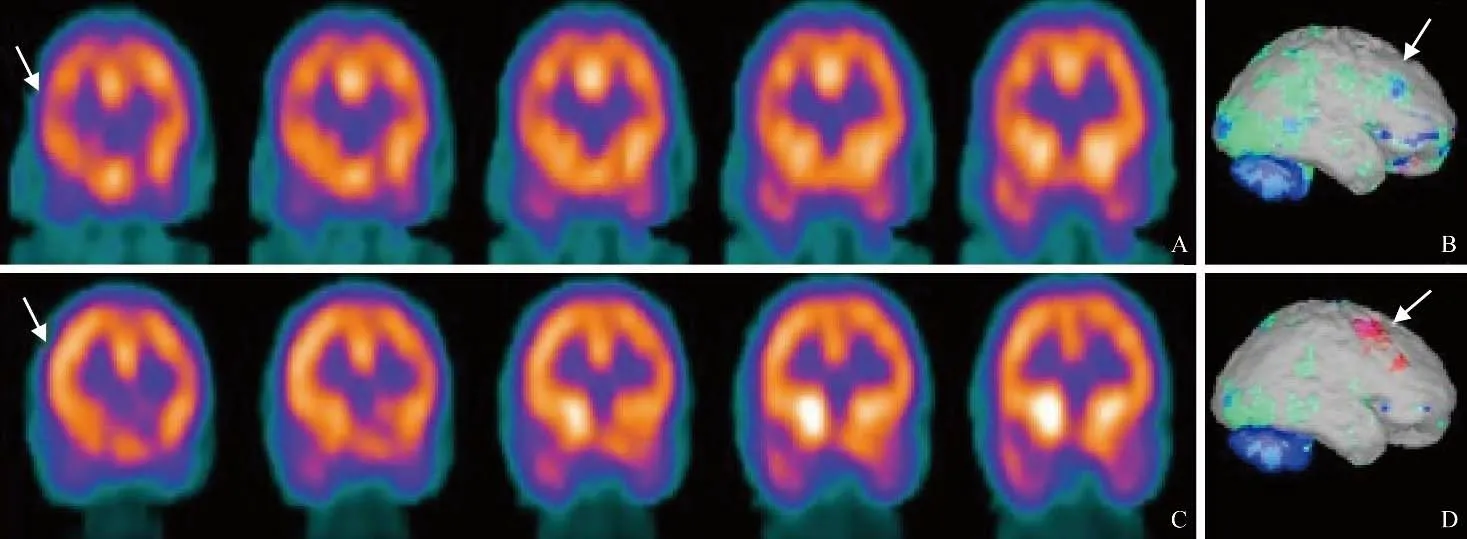

2.2 致痫灶在癫痫发作不同时期的影像表现 11例致痫灶表现为发作期或发作后血流灌注增高或正常,发作间期血流灌注减低,其中4例同时伴患侧基底节区血流灌注增高(图1);4例患者致痫灶在发作间期未见异常,发作期或发作后血流灌注明显增高;1例表现为发作期和发作间期致痫灶血流灌注均减低,但患侧基底节区发作期血流灌增高。4例行3次显像患者对照观察均显示出血流灌注变化的脑区(图2)。

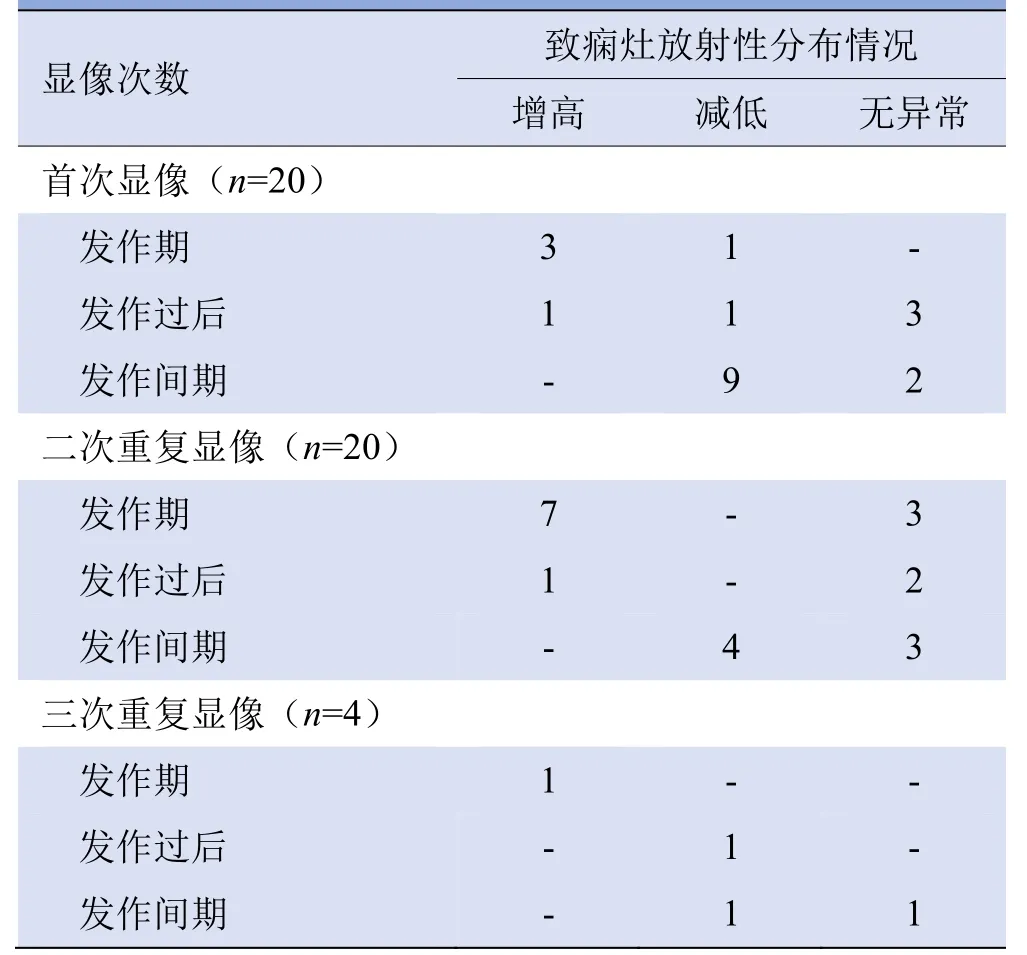

表2 不同时期脑血流灌注SPECT显像中致痫灶的放射性分布情况(例)

2.3 脑显像对致痫灶定位诊断效能评价 本组12例手术治疗患者病理检查证实,9例皮层发育不良,2例神经元变性,1例为胚胎发育不良性神经上皮性肿瘤。根据1年的临床随访,按照Engle 标准,I 级8例,Ⅱ级4例。临床最终确定致痫灶位于额叶8例,位于颞叶4例。10例获得发作期显像,其中6例表现为局灶性灌注增高,3例未见异常,1例表现为一侧脑半球血流灌注减低,对致痫灶的定位准确性为60%(6/10);12例获得发作间期显像,6例表现为局灶性或一侧多灶性血流灌注减低,3例表现为双侧对称性灶性血流灌注减低,3例未见异常,定位准确性为50%(6/12)。通过不同时期显像的动态观察,11例患者显示出血流灌注变化脑区,定位准确性为91.7%(11/12),显著高于发作间期显像(χ2=5.042,P=0.025)。

图1 男,15岁,额叶癫痫。发作间期显像示右侧额叶血流灌注减低(箭,A、B);发作期显像示相应部位血流灌注增高(箭),同时患侧基底节血流灌注较发作间期亦增高(C、D)

3 讨论

对于难治性癫痫,外科手术切除致痫灶是一种有效的治疗方法。然而,手术能否达到预期效果取决于术前准确定位致痫灶。既往研究显示,发作期显像对致痫灶的检出率高于发作间期,而采用发作期+发作间期显像的方法会进一步提高检出率[2,11]。为此,临床希望获得发作期显像以提高定位准确性。然而,由于癫痫发作的不确定性,在自然生理状态下对于发作期进行捕捉显像并非易事,临床操作也有难度[12]。本研究结果发现,一次显像获得发作期显像的几率较低,且对病灶检出率亦不理想。然而,通过重复显像不仅可增加获得发作期显像的几率;同时,不同时期显像的动态观察可明显提高对病灶的检出能力,因此认为重复显像是获取发作期显像且提高病灶检出率的一种可行的方法。

通常在脑血流灌注显像中致痫灶表现为发作期血流灌注增高,发作间期血流灌注减低。但由于不同患者的病程、致痫灶体积、发作频率及发作时长存在差异,癫痫发作又是一种动态变化的过程。因此,部分患者的显像结果也呈现多样化表现;且随时间推移,致痫灶血流灌注变化也不尽相同。本研究发现,患者的发作间期显像中致痫灶多表现为血流灌注减低,也有患者表现为放射性分布正常;而在发作期显像中,致痫灶多表现为血流灌注增高,但也仍有患者表现为放射性分布未见异常。另外,1例单侧大脑半球萎缩患者发作期也表现为单侧半球血流灌注减低,其原因可能与病程短、发作频率低、病灶小等因素有关。目前有关发作过后显像缺乏统一的认识[13-14]。有学者认为注射时距发作开始时间<100 s 时,致痫灶大多表现为高灌注,而>100 s 时则表现为低灌注。但也有研究发现发作后72 h 内显像致痫灶仍表现为高灌注[3]。这种差异考虑与上述原因有关;但作为癫痫发作动态变化过程中的一部分,在影像分析中应加以考虑。鉴于癫痫发作这一动态过程的不确定性,结合VEEG 监测结果判定显像结果至关重要。而将癫痫发作不同时期的图像进行对比分析,通过观察脑功能的变化情况,可以更客观、灵敏地检出致痫灶。

图2 男,50岁,左颞叶癫痫。发作间期脑血流SPECT显像示致痫灶呈血流灌注减低(A、B);发作期显像示血流灌注较发作间期增高,同时伴同侧基底节灌注明显增高(C、D);发作后4 min 显像示血流灌注低于发作期、但高于发作间期,同侧基底节灌注亦较高(E、F);箭示同一病灶在不同癫痫发作时期的表现

本研究结果显示,发作期与发作间期显像致痫灶定位准确性无显著差异,推测原因与本研究中病例数较少有关,有待今后进一步扩大样本量研究证实。然而,多时期动态观察显著优于单一的发作间期显像,可使致痫灶定位准确性提高至91.7%,表明通过重复显像对照观察不同时期脑血流灌注的变化可提高对致痫灶的检出能力。此外,本研究还发现,部分患者在发作期或发作过后显像中除致痫灶表现为血流灌注增高外,同侧基底节也有灌注增高表现。但此种影像表现对致痫灶的检出意义并不明确,有研究认为这可能与发作时对侧上肢肌张力障碍有关[15]。

目前FDG PET/CT亦可用于致痫灶定位诊断,且较SPECT具有更好的空间分辨率,有研究显示其发作间期显像对致痫灶的定位灵敏度可达100%[16]。但也有研究发现,FDG PET/CT所显示的异常区域往往大于致痫灶,且无法满足术前精确定位的需要[17]。此外,由于显像剂18F-FDG存在脑内摄取高峰时间相对较长的原因,而所获得的“发作期显像”很可能包括发作期在内的癫痫发作动态过程的叠加图像,因此临床应用价值亦有限[18]。与FDG PET/CT比较,脑血流SPECT显像在致痫灶定位中的主要优势在于药物脑内摄取具有良好的时间分辨性,操作相对简便,便于进行多次显像,因此采用重复显像进行对照分析的脑血流灌注显像值得临床推广。