破产企业单位社区再造的治理路径研究

2021-03-11李佳

摘 要:社会基层治理是国家治理的微观基础,城市社区是社会的基本单元。我国城市单位社区是城市社区的重要组成部分,因地制宜探索城市单位社区治理模式有利于完善城市社区建设、健全社会治理体制、提升国家治理能力。成都市L社区为破产企业单位社区,其治理以党建引领为核心,以共建共治共享为导向,以社区再造为路径,形成了“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的良性治理模式。但现阶段仍然存在社区空间利用率不足、市场化机制缺位、“单位人”动员作用有限、社区居委会负担过重等问题。本文基于实地调研的数据资料,结合社区治理的基本原理,探讨破产企业单位社区向新型城市社区转型的实现路径,即提高社区资源整合度,进一步引入市场机制,激发社会组织活力,减轻居委会行政负担,以提高破产企业单位社区的治理能力。

关 键 词:破产企業单位社区;社区再造;党建引领;社区自治;共建共治共享

中图分类号:D669.3 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)02-0102-11

收稿日期:2020-05-08

作者简介:李佳,四川大学法学院硕士研究生,研究方向为宪法学与行政法学。

基金项目:本文系安徽法治与社会安全研究中心项目“乡村振兴背景下地方法治建设与社会治理研究”的阶段性成果,受安徽法治与社会安全研究中心资助,项目编号:fzsh2018cx-21。

十九大报告提出,要加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移。十九届四中全会进一步指出,推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层。这既强调了加强和创新社会治理的重要性,也为社区治理指明了方向。加强和创新社会治理,是基层治理的必然要求,也是社会治理现代化的应有之义。在城市转型过程中,社区治理既需要党委领导、政府主导、社会配合,也需要法治、科技等多维度的支撑。破产企业单位社区是城市社区的重要组成部分,如成都市L社区。笔者通过人员访谈、案例搜集、参加会议等多种方式实地调研了成都市L社区,并对L社区的发展情况进行跟踪和记录,调研结果发现,L社区立足于党委领导、政府负责、民主协商、公众参与、法制保障的良好互动,为社区治理积累了宝贵经验,也为社区转型提供了新思路。本文在对L社区个案分析的基础上,探讨了破产企业单位社区治理的可行路径。

一、破产企业单位社区再造背景与成因

针对工业社会带来的人际关系疏远、人类感情淡漠,德国学者斐迪南·滕尼斯在《共同体与社会》一书中提出了“社区”的概念,即社会集体由居于同一地域或者基于共同的信仰、血缘、利益的群体聚集组成,体现了一种共同体的价值取向。我国学者费孝通等将“community”翻译成中文“社区”。所以,社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。从社区的构成要素来看,多数学者基本认同的要素包括地域要素、人口要素、组织要素和文化要素,[1]实现社区有效治理,就要整合这些社区要素,促进社区的全面发展。一般而言,社区分为城市社区和乡村社区。新中国成立后,国家发展重心从乡村转移到城市,我国城市社区受特定历史时期影响,具有典型的单位社区特征。个体基于就业和劳动的需求,在相对集中的空间和高度统一的生产和生活中产生强烈的单位认同感,形成了“单位社区”。 改革开放以来,单位社区模式逐渐消解,城市社区建设兴起。1991年,民政部首次提出“社区建设”的概念并不断丰富其内涵,部分试点城市如南京、杭州、上海等开始积极探索社区建设路径。在传统单位社区向新型城市社区过渡的进程中,在全民共建共治共享的社会治理格局中,如何实现单位社区再造是值得关注的问题。

国内城市社区治理的研究对象包括新型城市社区和传统单位社区(以下简称单位社区),新型城市社区的治理理论和实践成果颇丰,后单位时代研究单位社区治理十分必要。城市社区治理模式有两种类型:一种是依据城市社区治理主体权力力量不同,分为单中心秩序和多中心秩序模式;另一种是依据政府主导程度和社区自治程度,分为政府主导型、政府主导与社区自治结合型、社区主导与政府支持型三种模式。[2]目前,国内对单位社区治理研究主要从治理模式、意义建构、资源动员、个体主义四个视角展开。[3]从“单位时代”到“后单位时代”,单位社区治理由单位一元管理发展为政府、市场、社会三元互动,单位社区治理结构和管理方式发生了转变。[4]从城市空间组成和社会关系网络来看,单位社区的边缘化关键在于城市性的构建。[5]随着以单位为城市空间单元的消失和“熟人社会”的逐步消解,社区杂化①为单位社区实现“准乡土性”和“城市性”带来了转机。因而逐渐被边缘化的单位社区如何实现转型,除了从问题性和外部性视角分析外,也可以挖掘单位社区治理的正面价值和内部价值。社区、单位人、政府可以利用单位的主体、内部环境等“内生优势”和政府、市场、社会组织等外部力量支持,促使社区治理达到集体性和个体性的平衡。[6]从微观的个体角度来看,单位社区“精英”是单位社区消解过程中的产物,其作用在于拥有“熟人社会”资本优势,在政府、社区、居民间架起沟通桥梁,并利用这种优势争取社会资本。“单位人”身份的延续使得单位社区“精英”得到人情网络支持,同时保持着“在地性”的特征,以充分调动在地资源。[7]

破产企业单位社区是单位社区中的一种,是单位制的历史产物,在社区建设中实现单位制向社区制转变是其发展方向。2003年,国家对破产企业社区建设提出了要求,《关于解决国有困难企业和关闭破产企业职工基本生活问题的若干意见的通知》[国办发(2003)2号文件]提出:根据属地管理原则,地方政府对破产企业单位社区实行统一管理,企业破产程序终结后及时将临时组建的管理机构移交给当地政府,破产企业单位社区由原来的单位管理转变为政府管理。这种转变体现为单位“抽离”和政府“承接”的演变过程,[8]在政府管理单位社区的同时,单位社区建设的公共性困境也逐渐凸显。因此相较于新型城市社区,破产企业单位社区治理初期有很多历史遗留问题尚待解决,政府在社区治安、社区环境、社区服务、离退休人员管理、再就业等方面承担了繁重的管理任务。而单位社区再造意味着“新”“旧”事物交织下,以“单位人”为桥梁,深度挖掘原单位遗留下来的组织优势和文化传统并随着政府职能的转变和居民公共服务需求的增加,使居民自治和合作共治的社区治理创新模式被认可,[9]单位社区也形成了独特的治理方式。

二、L社区再造的治理实践

(一)L社区概况

成都市L社区位于经济开发区与自贸区接壤处,幅员面积0.78平方公里,前身是单位的家属生活区。受经济体制转型影响,2005年企业破产清算后,单位生活区逐渐回归社会。2006年3月,当地政府对该生活区实施统一管理并以政府为主导组建了社区党总支和社区居民委员会筹备小组。2014年,第一届社区居民委员会由民主选举产生,形成了单位社区。L社区居民大多数是原厂的职工,此外还安置了其他厂的130余户职工群众,政府组织修建居民楼45栋。社区总人口约8250人,包括常住人口约4300人,流动人口约3950人。其中60岁以上的有2663人,占常住人口的一半以上,社区人口趋于老龄化。受诸多历史因素影响,L社区曾是所在街道信访投诉的高发区,大量历史遗留问题成为社区治理的难题。

(二)L社區的阶段发展特征

⒈单位管理时期。计划经济时期,单位实行工厂大包干的管理模式,单位生产活动与居民生活紧密结合,单位科室承担着多重任务。原单位始建于1965年,拥有职工5200余人,主要设有16个科室,包括负责管理单位职工及其家属日常生活的劳资科、能源科、保卫科等,单位内设职工医院、幼儿园、子弟校、技校等配套的公共机构,职工的公共需求在单位内部即可得到满足。

计划经济时期,以“单位生产区”和“单位大院”为载体的单位共同体将地缘与业缘关系紧密结合,属于“职住合一”。[10]单位管理的社区呈现如下特征:一是单位职能多元合一。由于社会市场化程度较低,服务行业缺失,单位内部形成了“一条龙”式的社区福利工作网络。单位既承担国家规划的生产目标任务,又承担了保障居民基本生活需求和提供社会福利的职能,具体包括职工住房、社会福利、医疗卫生、治安防卫、职业教育培训等公共事务,即单位集经济、政治、社会功能于一体。二是人际关系稳定。单位社区人口流动性小、生存空间封闭、外来人员占比率低,特别是在我国传统文化的集体主义影响下,日渐形成单位“熟人社会”。职工对单位形成较强的依赖和认同感,“单位人”成为单位群体认同的重要身份。三是单位成员参与治理意识弱。大型国有企业往往采用行政化手段管理,“政企合一”的管理模式弱化了职工参与的自主性。单位与职工之间属于管理与被管理关系,职工参与社区治理的机会少、作用小。

⒉政府管理时期。“街道——社区”管理体制建立后,我国逐渐形成了法定社区(市政层级),社区成为城市行政管理的基层单元。由于企业破产,单位社区成为弃管社区,为避免“管理真空”,政府及时填补了破产企业单位社区治理空缺。政府管理的破产企业单位社区存在以下局限:第一,政府提供公共服务能力有限。政府统筹管理大部分公共事务并投入大量资金、人力,但单纯依靠政府提供公共服务,无法满足居民多元化的服务需求。第二,居民“社区意识”弱。对社区居民来说,单位社区被整合为城市社区,“单位认同”难以一时转为“社会认同”。在对城市社区缺乏认同感和归属感的情况下,单位社区居民参与活动的积极性不高。第三,社区组成人员较复杂。由于住房商品化、城市化进程加快等因素,居民交际网络不再处于单一状态,矛盾纠纷也逐渐呈多样化,给政府社区治理工作带来了新的难题。第四,社区局限于硬件设施建设。在单位社区向城市社区过渡初期,政府只能先就住房、生活用水、用电等基础设施着手建设,一定程度上忽视了居民文化生活建设。第五,社区自治能力不足。在社区自治组织发展不够成熟、权责不明的情况下,社区居委会作为政府和居民之间的中间组织,既要完成政绩考核指标,又要面对满足居民各种需求的压力,导致提供社区服务的效率有所降低。

(三)L社区治理创新实践

社区转型治理意味着要正确处理政府、市场、社区居民三者之间的关系,转变政府职能、引入市场机制、完善社区服务机制和实现社区居民自治,构建现代化的社区生活共同体和社区治理系统。[11]如何实现从“政府管理”到“社区治理”的平稳过渡,建设符合自身特色的城市社区,是L社区治理的重点任务。为此,多数城市社区在转型中从社区、社会组织和社会工作的关系出发,建立“三社联动”模式,强调多元主体之间的互动性。在共建共治共享的社会治理格局下,多元主体协商合作、共同治理,有利于社区生活共同体的形成。[12]政府、市场和社区居民三者关系主要表现为:政府将权力重心一步步向基层下移,为基层治理释放空间;市场介入社区提供社会服务,弥补社区本身资源匮乏所带来的治理空缺;社区居民积极参与社区建设,助力社区资源的精准投放和社区自治能力的提升。L社区根据破产企业单位社区的实际状况——企业破产后单位社区纳入政府管理,社区居民以原厂下岗职工为主,身份落差较大,社区事务参与程度低等状况,响应上级政府号召,基层组织发挥自身功能,推进社区居民自治,实现社区再造。考虑到破产企业单位社区本身属性,L社区从组织、功能、治理、文化四个维度进行社区再造,着力探索破产企业单位社区向城市社区转型的治理新路。

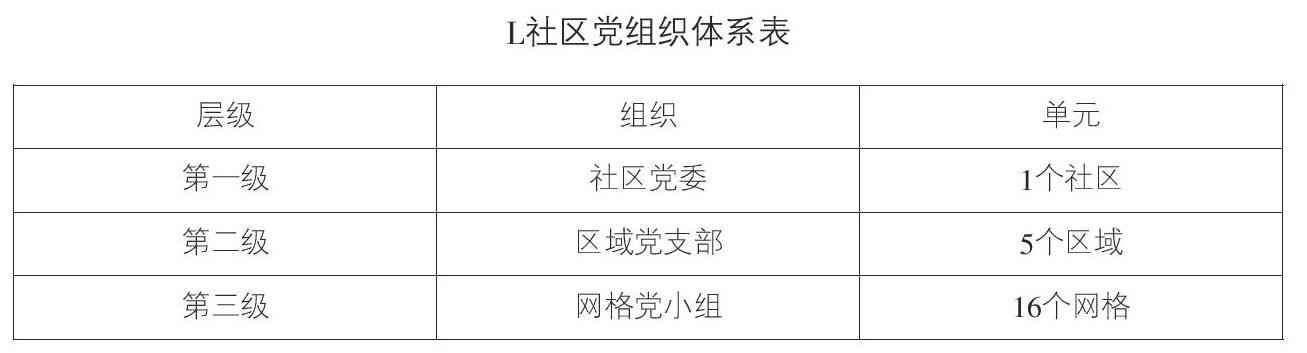

⒈坚持党建引领,实现组织再造。基层党组织是城市工作最坚实的组织力量。为了发挥党建引领作用,L社区从组织体系、人员选拔、工作方法、党群服务等方面进行创新治理。首先,构建网格化组织体系,形成以党组织为核心的社区治理单元。街道将社区划分为5个区域,每个区域建立党支部,以2—3个楼栋为单位建立16个网格,每网格建立一个党小组,形成社区党委、区域党支部、网格党小组的三级体系(见下表)。其次,改组社区党组织班子,将党建工作贯穿到社区治理工作中。从2016年开始,L社区按照政治素质好、组织协调能力强、为民服务意识强的标准,在社区党员干部中公推直选社区党委书记,重新组建社区党组织班子成员。健全“社区两委+议事会+监委会”基层治理新机制,完善议事会运行机制,健全社区党组织书记和两委干部培训制度,提升社区治理队伍的能力和水平。再次,发挥社区党员的榜样、带头作用,增强社区党组织的凝聚力。街道党工委带领社区党工委,依托老企业、老职工、老党员基础,创新探索党组织动员工作方法,最大程度地发挥社区组织优势。最后,积极打造多功能的党群服务中心,拓展党组织活动阵地。社区按照“需要什么、设置什么”的原则精心打造了图书室、健身房、茶艺室、文体活动室等各类功能活动室,党员干部以“微党校”“微课堂”“微培训”等形式开展宣传教育活动,丰富社区居民的日常生活。

在党建引领下的社区治理,加强社区组织化建设,充分发挥了党组织凝聚群众、组织群众和服务群众的作用。在街道党工委的带领下,社区党组织从工作、生活、安全、思想等多方面为社区居民提供公益服务、心理辅导、矛盾调解、文体服务、社区融入、社会救助、创业就业等多元化的综合服务。与此同时,党组织积极促成街道与社区之间的沟通,上下联动,实现了政策信息的有效传达与反馈。

⒉优化社区环境,实现功能再造。社区环境改造切实关系到社区居民的幸福感和满足感,环境优化有利于打造“共生型”城市社区。“共生”概念来自于生物学,强调生物体之间的相互依存、相互作用、共同进化关系。[13]这一概念运用到社区治理上,我国学者袁纯清将其总结为主体、模式、环境三个要素,意指社区成员间需要进行良性互动,党群组织、居委会、居民、社会组织都属于共生主体,而社区治理模式属于共生模式,社区环境优化是共生环境的体现。打造共生型社区,这三个要素缺一不可。

L社区曾经是工业区和生活区混杂,企业破产后单位社区改造提上日程,但是全部推翻重建则面临成本高、居民归属感降低等问题。街道秉持“有机更新”的理念,补齐基础设施短板,大力推进环境整治、基础设施和公共服务设施建设、特色风貌塑造等,以优化社区功能。首先,构建多元主体参与的社区组织体系,形成党组织——居民——物业中心共同参与的工作机制,以居民需求为导向完善社区服务功能。L社区结合政府安排部署的环境整治专项行动,拆除闲置厂房和违章建筑,修建居民服务设施,为社区增绿。全民参与整治背街小巷,建设厂史文化浮雕墙,用“退休”老机器妆点“小游园,微绿地”。其次,探索“拆”“改”“用”联动的社区有机更新路径。街道和L社区坚持拆建并重、拆管并重、拆治并重,坚持“公用”原则,实施拆违还路、拆违治脏、拆违改造、拆违增绿、拆违添景的“五个同步”,实现了社区公园绿地开放共享,公共空间有效连通,使社区基础设施和服务功能日臻完善。再次,通过社区志愿者服务队维护社区环境。在环境建设中,L社区延续2007年开始的楼栋长制度,由楼栋长负责引导社区居民进行环境维护。另外,积极发展社区志愿者组织,目前已经组成14支300余人的志愿服务队,通过“点对点”和“组团”的组织形式开展绿地认领养护、公共设施维护等志愿服务活动。社区居民自发认领5万平方米公共绿地,社区仅投入少量资金建立工具银行,方便居民日常维护。通过楼栋长制度、绿地认领等活动维护了社区环境,节约了引进市场化物业服务所需要的费用,同时增强了社区居民环境维护意识和对社区的认同感。

市场机制有利于增强社区活力,多数社区将社区基础设施建设和维护外包给市场组织,通过专业化维护让社区保持优良的环境。L社区因地制宜,根据社区下岗再就业工人多、退休人员多等实际情况,成立非盈利性的社区物业服务中心,探索构建“结构扁平、管理垂直、服务优质、效能提速”的新型社区物业服务体系。社区居委会创新社区工作者队伍管理机制,实施社区物业服务岗位“雇员制”,既有利于为再就业工人、退休人員提供就业机会,提升其自我价值感,又有利于促进外来人口与单位社区居民进行良好互动,从而形成新型互动关系。

⒊打造“四社互动”平台,实现治理再造。2017年1月,L社区通过打造社区自治组织、社区居民、社会企业、社会组织的“四社互动”枢纽型平台,凸显法治、德治、自治,实现共建共治共享的新型城市社区建设目标。“四社互动”平台的搭建需要多元主体协同参与,充分发挥各个主体的资源优势——社区自治组织增强自治能力,促进和谐社区建设;社区居民通过多种渠道积极参与公众事务决策,成为社区治理的主力军;社会企业发挥自己的专业优势,提供更加优质的公共服务;社会组织找准自身角色定位,为社区各类人群提供专项服务。

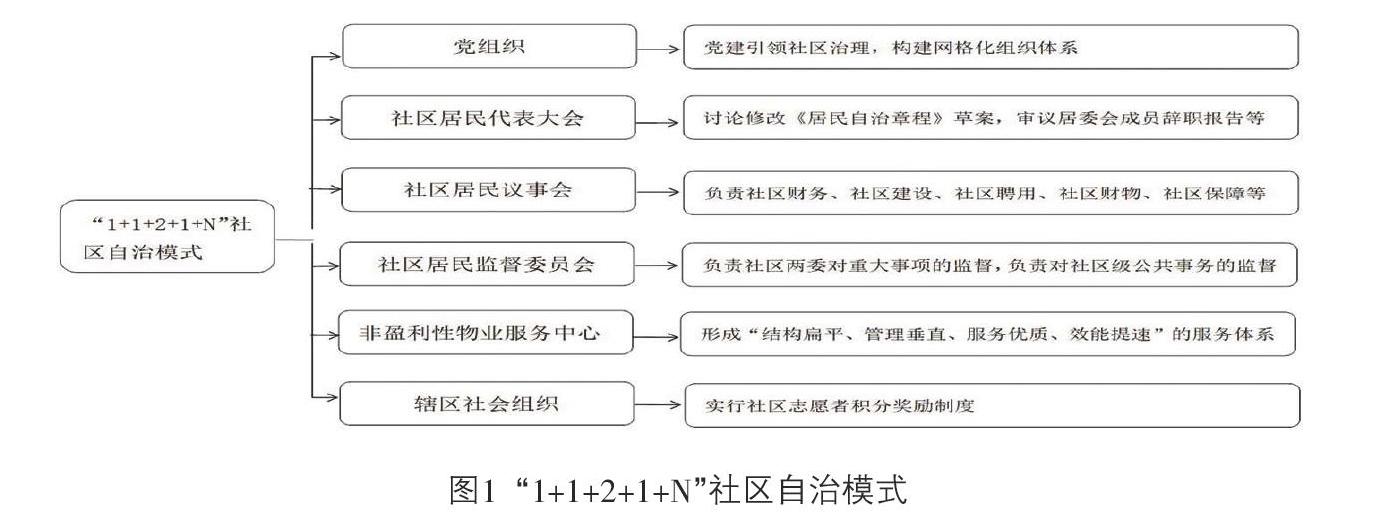

通过培育社区居民“自我管理、自我服务、自我监督、自我教育”的意识,完善“事务联议、问题共商”的自治机制,充分发挥基层民主功能。社区居委会在深入调查民情民意的基础上,探索建立健全以党组织为领导核心,以社区居民代表大会、社区居民议事会、社区居民监督委员会、非盈利性物业服务中心为支撑,以辖区社会组织等为补充的“1+1+2+1+N”①社区自治新路径(见图1);制定《L社区居民自治章程》,依托议事会、监委会等自治平台,定期组织动员居民协商小区环境改造维护、公共设施完善、专项维修资金使用等重大事项;定期召开意见征询会议,听取居民业主对社区事务的意见和建议。

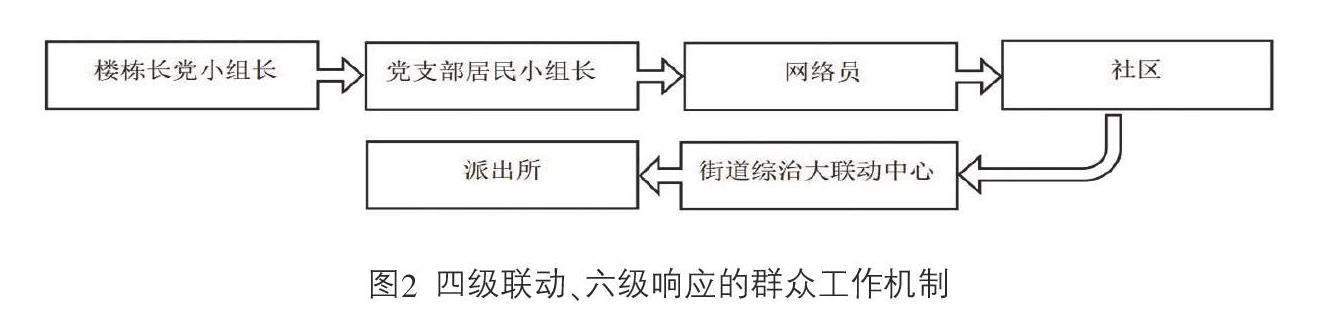

通过探索社区治理的法治模式,完善城市社区公共安全治理体系,打造依法治理、协商共治的法治社区。2017年2月,L社区依托X街道大联动平台,建立社区综合治理中心,创新“四级联动、六级响应”的群众工作机制(见图2),通过治安巡防、志愿者巡逻和网络系统监控等方式,将警务活动融入到社区服务工作中。同时,L社区高度重视法治建设。首先,加强法制宣传教育工作,启用“律金刚”系统,采取线上结合线下、律师坐班等方式,对居民关注的房产、金融诈骗、税务、遗产纠纷等问题进行解答,有效缓解了居民不理性的冲突。其次,发动社区居民积极参与制定社区公约,实行居民自治,培养社区居民的规则意识、法治意识、契约意识;再次,充分发挥法治的力量,健全妇女维权、法律咨询志愿者队伍、人民调解委员会等组织,帮助居民业主树立依法维权意识、掌握解决问题方法、提高协商能力,推动形成既有民主又有集中、既尊重大多数人意愿又保护少数人合法权益的协商机制,转变居民“信访不信法”的观念,引导居民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。

L社区还通过开展道德讲堂的方式,弘扬社区精神,形成德治社区。社区制定的《居民自治章程》体现了对传统美德的重视,明确规定居民处理矛盾纠纷时需要首先以理服人,强调道德教化。同时社区设置文明道德晒晒板,对志愿者、网格管理员日常巡查收集到的社区内不文明信息以合法合规的形式定期进行公示,培养居民的荣辱观。树典型、立榜样是城市社区进行德治建设的重要方式,L社区通过“三治”广场建设,既方便了居民日常文娱活动,又宣传和弘扬了德治精神。

⒋建造历史记忆馆,实现文化再造。新型城市社区不仅需要良好的基础设施建设,还需要重视文化建设,形成有文化、有内涵、有底蕴的特色社区。2017年,为打造美丽社区,进一步彰显社区的历史文化,L社区在改造中注重“量体裁衣”,将原单位的老旧物件作为社区的独特装饰,以唤起居民的回忆,营造文化氛围。2018年2月,L社区对社区环境进行特色化改造,将原工厂闲置防空洞改建成为历史记忆馆,馆内记录了各时期工人支援“三线建设”的历史,着力传承“三线建设”时代背景下的奋斗史、改革开放浪潮中的蜕变史,展现新时代居民的幸福生活场景。L社区以文化再造为重点,不断提升文化功能,促进社区全面发展。

以重塑老厂企业精神为契机,凝聚社区力量,增强社区认同。首先,充分发掘原企业精神,注重企业精神的动态传承,将工厂记忆、单位符号再现于社区。在社区环境改造中,社区两委将代表工厂的磨床、滚齿机、铣床、外圈磨等工具原件安放在社区小广场,对工厂废旧机器机械进行再次利用。其次,打造社区文化中心,针对不同年龄、阶层、文化水平居民的需求,设立书画班、养生保健班、茶艺班、交谊舞班、盆景栽培班、雏鹰暑期班、技能培训班等,举办“全民阅读进社区”活动,常态化开展文化培训。再次,打造文创品牌,成立合作社,打造国际化文创社区。创新“社区文创+旅游”方式,规划党性教育、红色教育、历史传承教育等游学线路,依托街道规划建设的创意创造集群“两园一厂一片”①,规划打造工业创意设计产业园区和工业文化遗产博物馆的生活性服务业配套区。

三、L社区再造存在的问题

目前,L社区的治理方式和治理机制已渐趋成熟,社区服务、社区治安、社区环境、社区医疗、社区教育等呈现良性发展趋势。但在具体操作过程中,L社区仍存在社区空间利用率不足、市场机制缺位、“单位人”作用局限、居委会负担过重等问题。

(一)社区空间利用率不足

企业破产后,L社区的大片厂房废弃,单位生活区违章建筑林立,社区内基础设施破旧老化,严重影响了社区环境和居民生活,增加了社区的安全隐患。L社区内遗留下的闲置厂房和棚户区也成为“旧区改造”背景下的重点整治对象。企业破产后遗留的废旧厂房既不符合建设宜居环境的要求,又不能实现旧工业建筑的功能置换,不利于社区资源的有效整合和利用。閑置厂房与旧式建筑内的道路与社区公共道路缺乏联系且损坏严重,空间结构分布不尽合理,仍有大片空地用于堆放杂物或者完全闲置,缺少多功能分区规划。

(二)社区市场化机制缺位

单位社区处理公共事务可以充分利用“单位人”的优势,通过社区就业、社区物业服务等在内部解决就业和物业服务需求问题,但是存在阻碍市场进入、社会资本运作效率不足等问题。原来的单位生活区具有典型的自给自足特点,吃穿住行、医疗、教育、娱乐、社会保障等公共资源均由单位提供,“单位办社会”体现了单位的社会功能。企业破产后,以原单位人为主要组成人员的单位社区对于市场机制的引入具有隐性的排斥心理。单位社区组建初期,主要公共事务倾向于维护社区秩序、整治社区环境、帮助社区人员就业、关注弱势群体等公益性事项,政府管理和社区管理显得尤为重要。缺乏竞争性的社区公共服务提供方式,一方面不利于社区自治组织的发展,另一方面也不利于社区服务质量的提升。此外,市场化机制缺位和社会资本引入程度低,导致社区资源运用不充分,投入与支出不成正比,增加了社区建设的成本。

(三)“单位人”动员的局限性

随着城市化进程的加快,城市社区居民结构发生了变化,外来人口的比例逐步上升。在单位社区向新型城市社区转型的过程中过度强调“单位人”的作用,容易忽略对外来人口、青年群体等的动员。L社区通过重组党组织,依托企业的老职工、老党员,将党建工作引入到社区工作中,有利于动员社区居民积极参与社区工作,但是以“单位人”为中介重构组织模式也存在一定的局限,即易导致社区成员的动员产生边界。L社区原单位的退休人员在社区居民中具有一定的声望和影响力,而且有更多的时间和精力投入到社区公共事务和社区交往中,如果过于依赖原“单位人”的影响力就会弱化社区治理能力,因L社区居民不只是工厂破产后留下的职工及其家属,加之随着住房商品化、城市化进程加快等因素带来的社区人员杂化问题,使原“单位人”的组织能力和组织实效有限。从L社区居民的交往情况来看,参加居委会组织的社区文化活动的参加者多是“单位人”,外来人口等与当地居民在思维方式和生活习惯等方面有很大差异,两者存在交往隔离现象。[14]这些群体差异特征降低了单位社区居民的参与度,形成社区治理的“死角”,不利于单位社区协同力量的调动、整合。

(四)社区居委会负担过重

根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》(1990年1月1日施行)第二条规定,居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,街道指导、支持、帮助居委会开展社区工作,居委会协助街道开展好各项工作。实践中,居委会的工作往往纳入政府绩效考核,其工作经费主要来源于政府拨款,在“市——区——街道——居委会”的科层制下,街道办事处对居委会实行行政管理,导致居委会在日常工作中经常疲于应付街道安排的参观和接待工作,这在一定程度上减少了社区处理自身事务的时间。“让居民认可,让领导放心”成为居委会工作者的目标。但在L社区治理实践中,单位社区往往存在住房产权不明的情形,在产权交易不符合有关法律规定和政府政策时,政府个别部门有时会命令居委会通过不提供天然气等方式达到行政管理的目的,导致居委会在政府和居民之间处于尴尬局面。在社区治理中,行政部门向居委会分摊行政事务、过多干预居委会工作,也会引发政府与社区、居委会与居民之间的矛盾和纠纷。

四、破产企业单位社区再造的路径

(一)提高社区资源整合度

破产企业单位社区再造应充分利用社区资源,节省建设成本,回应社区居民的现实需求。社区资源整合是社区建设的重要环节,因此有必要挖掘社区资源的独特优势,充分利用单位社区的制度资源、人力资源和物质资源。以物质资源整合为例,破产企业单位社区可合理利用闲置厂房,科学规划社区空间。“大拆大建”的城市建造模式,既增加城市水电气等资源消耗、加剧环境污染,又不利于当地文化资源的保护。“良好的使用是一半的维护”。从工业遗产保护的角度出发,结合单位社区发展实际,可以将社区内废旧工业建筑按照机构形式和空间特征分为三类:设备仓库大跨度类建筑、多层建筑混合结构和由特殊用途决定的特殊构筑物。[15]厂房仓库等内部空旷的建筑可以建设体育休闲产业,满足居民物质生活水平提高和居民运动健身的需求。同时,发挥废旧建筑的经济效能,将多层建筑混合结构进行现代化改造,作为新的办公大楼。另外,还可以打造老年人活动中心和增加适老环境设施,以加强对趋于老龄化的社区居民的保障①。

(二)进一步引入市场机制

单位社区的治理主体呈现由单位到政府再到以政府、市场、社会、居民多元治理主体的变化,体现了“新公共管理”理论,也为社区治理引入市场机制提供了有益经验。公共服务的提供者由单一的政府转变为企业、社会组织和居民等多元主体,关键在于将私营部门的管理方式和市场激励机制引入单位社区治理中。目前,我国政府通过简政放权、“放管服”改革、政府购买服务等措施推动行政管理改革,社区治理可借鉴该理论并推进市场机制的引入。竞争机制是市场机制的核心,社区治理中的公共物品和公共服务提供者包括市场组织、社区自治组织、政府组织,不再由政府唯一提供。因而,应以人为本,强调为社区所有居民提供服务,以完善的社区发展机制和健全的社区法律规范进一步引入市场机制。

(三)激发社会组织活力

首先,组建多元化的社会组织队伍。破产企业单位社区的事务具有多样性、复杂性特征,其既要处理遗留的社区问题,又要应对多变的社会形势提出的新要求。在单位社区治理过程中,参与者具有群体差异性,因此,应根据社区具体情况建立多元社会组织队伍。如可以对社区参与进行科学划分:分为强制性参与、志愿性参与、娱乐性参与、权益性参与四种模式。[16]强制性参与是基于社区公共利益需要,参与者被动地加入社区建设。这种参与以政府为主导,社会组织以协助者和沟通者角色在政府和居民间发挥“桥梁”作用。志愿性参与、娱乐性参与和权益性参与,更多地是强调居民的自主性,因此,除壮大志愿者服务队伍外,应以居民需求为立足点,以专业服务为关键,创新多元社会组织积极嵌入社会治理发展模式中。其次,形成有效的社会组织监管制度。通过完善社会组织的内部监督和外部监管机制,有助于实现社会组织的良性发展,提升社会组织的服务质量。再次,推进社会协同参与。社区治理重在社会资源的有效整合和社会主体的充分、有序参与,通过政策引导社区流动人口和青年群体加入社区组织,有助于社区治理主体的多元化、均衡化发展,减少社区矛盾纠纷,促进社区和谐健康发展。

(四)減轻居委会行政负担

转变政府管理理念,明确政府权力边界,实现由管理型政府向服务型政府的转变,是社会治理现代化的必然要求。以居民需求为工作重心,将“服务型政府”建设贯穿于社区治理全过程,有利于减少社区对政府的依赖。在社区治理中,政府往往通过政策扶持、项目引入、实施监管等方式主导社区治理,但在“街道——社区”的基层组织模式下居委会行政任务冗杂。为改变这种状况,应有意识地为社区居委会减负,明确社区居委会的职责。值得注意的是,如果将居委会的行政管理职能完全剥离,当居委会面临违章建筑、物业纠纷、治安无序等多发问题时,将无力协调相关组织和政府职能部门解决。[17]因此,为避免居委会被边缘化和空心化,充分发挥居委会的作用,可以考虑在政府与社区之间建立协助清单制度,明确政府可以行使的权力界限。具体操作上,可以建立社区协助清单或者目录,通过严格的程序和严密的监督机制,防止政府对居委会自治权的过度干预。为了履行好居委会的法定职能,在居委会去行政化的过程中,不可一味强调将居委会从行政事务中完全脱离,而应按照《城市居民委员会组织法》对政府和居委会的角色定位寻求居委会的行政性与自治性的平衡。

总之,单位社区作为社会基本单位的一部分,在社区管理体制改革背景下,有必要从治理实际出发探寻单位社区的“再造”路径。L社区由单位社区向新型城市社区转型,既有社区治理创新的方式和经验,也有社区成功转型的生动实践,对我国其他单位社区转型与治理创新具有借鉴意义。一方面,破产企业单位社区在坚持和完善共建共治共享的社会治理制度背景下找到适合社区治理的新模式意义重大;另一方面,城市社区作为基层社会治理单元,其建设作为城市治理的“最后一公里”,建设好城市社区有利于构建新时代社会治理创新格局,有利于推进国家治理体系和治理能力现代化。在破产企业单位社区再造过程中,不仅需要社区环境的改造,还需要基层组织关系的复位、社区联动机制的建立和社区认同感的培养,其中党建引领为社区治理提供了巨大动力。

【参考文献】

[1]潘泽泉.行动中的社区建设:转型和发展[M].北京:中国人民大学出版社,2014:6-12.

[2]王芳,李和中.城市社区治理模式的现实选择[J].中国行政管理,2008,(4):68-69.

[3]李姚姚.领导行为、资源动员与城市社区有效治理的多层分析框架:基于H社区的实证研究[J].社会主义研究,2019,(6):116-124.

[4]郭风英,陈伟东.单位社区改制进程中社区治理结构的变迁[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(1):44-48.

[5]塔娜,柴彦威,刘志林.单位社区杂化过程与城市性的构建[J].人文地理,2012,(3):39-43.

[6]芦恒.以内生优势化解外部风险——“社区抗逆力”与衰落单位社区重建[J].社会科学,2017,(6):71-80.

[7]田毅鹏,康雯嘉.单位社区精英的“资本”构成及其运作研究——以C市H社区为例[J].学习与探索,2017,(11):36-44.

[8]芦恒,蔡重阳.“单位人”再组织化:城市社区重建的治理创新——以长春市C社区为例[J].新视野,2015,(6):39-45.

[9]李迎生,杨静,徐向文.城市老旧社区创新社区治理的探索——以北京市P街道为例[J].中国人民大学学报,2017,(1):101-109.

[10]田毅鹏,胡水.单位共同体变迁与基层社会治理体系的重建[J].社会建设,2015,(2):10-16.

[11]方舒.协同治理视角下“三社联动”的实践反思与理论重构[J].甘肃社会科学,2020,(2):157-164.

[12]夏建中.从社区服务到社区建设、再到社区治理——我国社区发展的三个阶段[J].甘肃社会科学,2019,(6):24-32.

[13]閆臻.共生型社区治理的制度框架与模式建构——以天津KC社区三社联动为例[J].中国行政管理,2019,(7):62-66.

[14]孙立,王一统.社区参与整治——北京历史街区社区参与人居环境整治影响因素研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2017:104-105.

[15]田勇,张长锐,王建军,任登军.论当前城市闲置废旧工业厂房的再生及利用[J].工业建筑,2013,(1):25-27+37.

[16]杨敏.作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J].社会学研究,2007,(4):137-164+245.

[17]张雪霖,王德福.社区居委会去行政化改革的悖论及其原因探析[J].北京行政学院学报,2016,(1):32-38.

(责任编辑:马海龙)

Research on the Governance Path of Community

Reengineering of Bankrupt Enterprises

——A Case Study of L Community in Chengdu

Li Jia

Abstract:Urban unit community is an important part of urban community.Exploring the governance model of urban unit community in line with local conditions is conducive to improving urban community construction,improving social governance system and enhancing national governance capacity.Chengdu l community takes the party construction as the core,the co construction,CO governance and sharing as the guidance,and the community reconstruction as the path.It has formed a benign governance mode of “Party committee leadership,government responsibility,social coordination,public participation,and legal protection”.However,there are still some problems,such as insufficient utilization rate of community space,lack of market-oriented mechanism,limited mobilization role of unit people,and heavy burden of community neighborhood committee Questions.Based on the data of field research,combined with the basic principles of community governance,this paper discusses the realization path of the transformation from bankrupt enterprise community to new urban community,in order to improve the governance ability of bankrupt enterprise community.

Key words:bankrupt enterprise unit community;community reconstruction;Party construction leading;community autonomy;co construction,CO governance and sharing