新时代国家治理现代化评价体系的构建与全面建成小康社会

2021-03-11王永兴宋玉峰

王永兴 宋玉峰

摘要:习近平总书记在党的十九大报告中上再次提出全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。基于马克思主义国家理论发展的视角,新时代国家治理现代化评价体系可以构建包括经济、政治、文化、社会、生态文明五项二级指标的测评体系。结合新时代的特点,要克服未来的困难,政府必须坚持以马克思主义政治经济学分析方法为指导,在五大领域发挥主动作用,紧盯新时代国家治理现代化评价指标的动态变化,针对其中暴露的主要问题纵深推进国家治理现代化改革,为实现第二个百年奋斗目标注入关键动力。

关键词:国家治理; 评价体系; 马克思主义国家理论

中图分类号:D619 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2021)01-0021-09

一、关于国家治理的观点梳理与问题聚焦

马克思指出:“国家应该是政治理性和法的理性的实现”[1]。以此为开端,马克思主义国家学说总体上经历了从“国家统治”到“国家治理”的发展轨迹,党的十八届三中全会提出要推进“国家治理体系和治理能力现代化”,中国国家治理现代化问题成为关注焦点。党的十九届五中全会再次重申了全面深化改革的总目标和阶段性任务,着重指出2035年要“基本实现国家治理体系和治理能力现代化”。可见,实现国家治理现代化是当代党和国家工作的重点内容,是关系到经济发展和增强国家软实力的关键[2]。而要把国家治理现代化的观念和方法落于实处、监测治理能力发展脉络和实际效果,就要在摸清我国国家治理现代化发展历程的基础上,探索科学有效的国家治理现代化评价体系。

沿着马克思主义国家学说的思路,中国共产党历经艰辛,摸索出路。20世纪末,特别是转型经济体经历了20世纪90年代的改革浪潮后,我国一些学者目光的焦点逐渐转移到对国家治理能力问题的考察上来。如张慧君等指出,国家治理是在民族国家这个大的治理结构之中, 政府、市场与公民社会相互协调、相互扶助, 形成了一种共生与互补的关系形态[3]。党的十八届三中全会正式把“发展和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标,充分表明党对我国社会政治发展规律有了崭新的认识,更是中国共产党对马克思主义国家学说的又一次具有历史意义的传承与发展。

四十多年的改革开放使得中国实现了千年未有的变化,在面对当下来自西方世界政治势力挤压、经济势力侵占、文化势力渗透的复杂局面时,全力推进总目标已经成为促进国家实现新常态下政治稳定、经济增长、文化繁荣的核心举措之一。但要评价国家治理,首要前提就是厘清其测评标准。为了发展建立符合我国国情的国家治理体系,稳步提升国家治理能力,构建有效而准确的评估体系刻不容缓。

目前学界对于国家治理测评体系的构建有很多不同的方案设计,各有侧重。俞可平较早提出了构造“中国治理评估框架”的设想,他提出的框架共容纳了十二项一级指标,在每项一级指标之下又设置了一系列二级指标来反映这一指标的情况。俞可平提出的中国治理评估框架具有鲜明的中国特色,特别是关于国家治理评估意义的阐述,对于构建中国治理测评体系具有重要的参考和借鉴意义[4]。此后江必新又提出了“ 国家治理商数 ”的概念。江必新的模型使用了逻辑和运算,相比于传统的“估算”是“精致和感性”的,但在加权方法、指标具体计算方面的研究仍需进一步细化[5]。另外比较有现实意义的贡献来自何增科。他把国家治理体系定义为一个“以目标体系为追求,以制度体系为支撑,以价值体系为基础的结构性功能系统” 。其设计的国家治理体系的基础是“核心价值体系”,即合法性、透明、参与、法治、回应、责任、效益、廉洁、公正以及和谐。这对于我们后续给出一个明晰的测评体系主体有很好的吸收借鉴价值[6]。另外,除在国家治理大逻辑中寻找治理能力提升、测评体系构建切入点外,伴随新冠肺炎疫情暴发、中国进入全面建成小康社会决胜阶段等新的现实局面,诸多学者基于“突发性应对和常态化治理必须良性循环”的思路,认为需要在国家治理能力提升过程中着重完成“国家治理和基层治理有机联动”,“治理改革与治理创新紧密结合”[7],杨浩勃、陆军等人则进一步循上述思路,深入關注了社会多元、事件突发等情境下国家治理能力提升路径和测评体系构建[8] [9]。

除上述作者在国家治理测评体系构建中持有的观点外,还有很多其他学者对该问题进行了各有侧重的研究和论述,本文不一一叙述。但通过对一系列相关观点进行梳理后我们发现,不同的学者对于构建科学合理的国家治理测评体系的问题研究主要聚焦在以下两个问题上:首先是认清测评主体,即在国家治理的过程中所需关注的测评对象到底是哪些,而后是设计评估体系时所选取的合理性二级指标,即概括国家治理能力发展的制约性因素有哪些。

对于以上问题的探讨和解决将构成本文的研究核心。此外,本文还基于马克思主义国家理论发展的视角,设计构建了一个包括经济、政治、文化、社会、生态文明五项二级指标的测评体系,力图给出构建科学合理的国家治理测评体系的可行性思路及政策建议。

二、中国国家治理研究进展与发展方向

在党的十九大上,习近平总书记强调的新时代中国特色社会主义思想和基本方略包含了坚持全面深化改革。这并不是一个偶然性、短期性的规划,我们必须通过分析中国政治、经济、社会等在21世纪的发展趋势,结合中国特色社会主义国情,追溯这一决定的历史来源并分析其深远意义。

马克思主义国家理论是社会主义国家发展和运行方式演化的基础理论来源,更是我国实行国家治理现代化战略举措的根本理论依托,方涛指出,马克思主义国家理论的发展具有从“国家统治”到“国家治理”的特点[10]。俞可平则指出,在“国家治理”的历史阶段,党充分发挥马克思主义国家学说的指导作用,以“国家治理现代化”这一崭新的发展规律认识,为马克思主义国家学说做出了具有历史意义的传承与发展。而反观马克思主义国家学说在过去近百年中的发展,我们可以发现,早期马克思主义者对于国家的认识是不断发展进步的,例如马克思在1842年的文章《评普鲁士最近的书报检查令》中所提出的“国家应该是政治理性和法的理性的实现”的看法,而在《莱茵报》遭当局查封后,马克思又提出“政治国家没有家庭的自然基础和市民社会的人为基础就不可能存在”[11]的观点,至此马克思已经从市民社会和国家存在的关系角度入手,认清了国家与社会分离所反映出来的历史必然性,也由此开始了从市民社会探寻国家本质的思路。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中指出:“国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是承认:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面,这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在‘秩序的范围以内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量,就是国家”[12]。

列宁继承和发展了马克思主义国家学说,并结合时代背景,重新认识了资本主义向社会主义过渡的问题,认为:“国家就不可避免地应当是新型民主的(对无产者和一般穷人是民主的)国家和新型专政的(对资产阶级是专政的)国家”[13]。

由此可见,从马克思、恩格斯到列宁,国家作为阶级统治工具的本质的观点已经成为马克思主义者的国家学说的共识。正如方涛指出,马克思主义创始人认为国家的本质是阶级统治的工具,即体现了其政治职能。因此,可以认为早期的马克思主义国家学说学者所认识到和重点讨论的是“国家统治”的观点[10]。

继承马克思主义国家学说的核心内涵,同时结合自身国情推进的中国国家治理体系建设是具有鲜明特色和明确目标的。戴长征认为,国家治理体系,从范围看包括政府治理体系、社会治理体系、市场治理体系,从内容看包括常态治理体系、特殊治理体系、危机治理体系,从过程看包括国家治理的规划和决策体系、国家治理的支持体系、国家治理的评估体系、国家治理的监督体系[14]。俞可平则将国家治理体系定义为规范社会权力运行和维护公共秩序的一系列制度和程序,其中包括规范行政行为、市场行为和社会行为的一系列制度和程序[15]。可见,多数学者对于中国国家治理体系的认识都是围绕“政府—市场—国家”的三元结构进行的。除了各国普遍重视的处理政府与市场之间的关系,我国的治理体系建设更全面地考虑了与人民幸福水平相关联的方面,更深刻地考虑到了寻求将在未来产生深远影响的制度。正如习近平总书记指出: “国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排,也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度”[16]。

如果国家治理现代化的提出和全面推进是党和国家领导人在“十三五”期间“确保如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标”的高瞻远瞩之举,那么事关能否回答“如何维护治理成果、优化治理方法”的国家治理测评体系构建可认为是第二个百年的伟大目标的保驾护航之举。因此在当下我国国家治理现代化进程进展迅速的状况下,未来进一步完善中国国家治理体系的构建,彻底走向治理体系、治理能力的现代化,构建科学合理的治理测评体系是重中之重。如前文所述,俞可平早在20世纪 90 年代就已经开始关注治理问题,于2008年提出了构造“中国治理评估框架”的设想,这一框架具有鲜明的中國特色,有重要参考和借鉴意义,但尚缺乏操作的可行性。此外,包括2015年江必新提出的“国家治理商数 ”以及胡鞍钢提出的“十年评估指数”在内,很多学者作了具有深刻意义的工作,但其中仍然存在加权方法不够细化、没有进行实际的计算、排序和解读等问题。相对有实践意义的贡献来自何增科,他明确提出应该把“国家治理体系和治理能力的现代化”看作是马克思主义国家理论的创新,它一方面实现了国家的阶级性和公共性的统一,另一方面丰富了国家职能的内容,对此可以从横向和纵向两个角度进行分析[17]。他将国家治理的制度体系分为“11根制度支柱”,认为应当均衡发展。何增科的研究框架比较完整,具有鲜明的中国特色,对于后来的研究者具有很好的借鉴价值。但该体系目前仍仅限于理论和逻辑层面的推演论证,尚未在量化实证方面进行推进。

综上,不同学者虽然给出了多套测评体系设计方案,相关研究进展迅速,但现有的测评方法中仍存在主体明晰度不高,未充分契合中国新时代国情等问题。本文将批判性地吸收借鉴已有方案,给出具有明确主体、科学指标、合理加权方法的测评新思路,给出一套具有实操意义的评估指标。在此基础上,结合新常态背景下以马克思主义政治经济学为基础的问题分析方法,提出有针对性的政策建议。

三、国家治理现代化评价体系的构建是实现国家治理现代化的关键环节

党的十九届五中全会指出,“基本实现国家治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障”是到2035年要实现的远景目标之一,这无疑从人民福祉和国家发展的最高层面明确了国家治理现代化的重要性和实现国家治理体系和治理能力现代化的关键意义,而探索国家治理现代化进展水平,首要的是结合现实发展状况,构建合理的国家治理现代化测评体系。

构建科学合理的国家治理测评体系,必须认清测评主体。西方民主理论的主要基础是社会契约论,社会契约论的理论基石是资产阶级人性论和个人主义价值观。长期以来,很多国际组织大多为西方发达国家所控制,其评估体系也多为西方专家学者研制,即使研究人员主观上努力想做到价值中立,最终评估标准也难免受西方中心主义价值观的影响。而中国是人民民主专政的社会主义国家,我们的理论基石是马克思主义理论,追求的是全人类整体的进步,迥异于西方的狭隘自由主义。正如何显明等学者指出的,“随着全球化时代的到来,西方国家从‘参与式治理、‘第三条道路再到‘多中心治理,出现了多种国家治理结构的变革实践”[18]。这是其社会本质的反映,而我国的国家治理道路必然要符合自己的国情,走自己的道路。过去,正是因为定走着自己的道路,我们才赢得了前所未有的黄金发展期,一路高歌猛进,使中国面貌发生历史性变化,仅用几十年时间就走完西方国家一二百年才走完的发展历程。由此看来,在我们面临问题、解决问题的时候,坚守自己的道路仍是最优之选。而中国共产党自始至终都是坚定不移的马克思主义信仰者,面对时代变迁,我们仍然坚定不移地捍卫马克思主义指导地位,并结合实际对其不断地进行完善,这恰恰证明了中央提出的国家治理体系和治理能力现代化是马克思主义政治经济学的当代新发展。

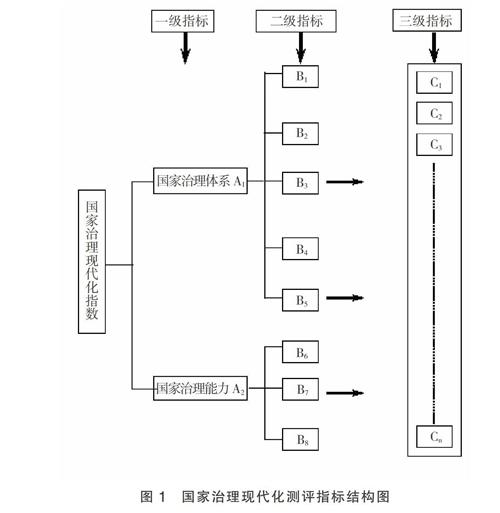

马克思主义政治经济学家强调国家治理过程中对于政治、经济等多领域的关注,注重从多个方面提升人民的生活水平。根据习近平总书记关于国家治理体系的重要论述,我们可以确定评价方案的主体:以国家治理体系现代化为一级指标,经济、政治、文化、社会、生态文明治理现代化五个方面为二级指标。由于目前尚不存在评估世界各国政党建设水平的量化指标,暂不考虑纳入这个方面的二级指标。

厘清测评主体后,本文首先给出国家治理现代化测评体系的结构。参考俞可平、何增科、江必新、景维民等学者以及国外相关研究的成果,同时结合我们对国家治理问题的理解,我们设计的国家治理现代化测评体系包含三个层次的指标。其中一级指标是党对于国家治理现代化总目标给出的基本内涵:治理能力现代化、治理体系现代化。我们对二者关系的理解如下:国家治理体系侧重考察一个国家各方面制度、体系的完备性,而国家治理能力则侧重考察制度、体系的有效性,不仅仅局限于评估一国当下的治理能力, 还着眼于探讨体制的潜力及其对未来发展可能性的影响;国家治理体系是国家治理能力的基础,而国家治理能力是国家治理体系现代化水平的体现;国家治理体系和治理能力的现代化都是我们要追求的目标,但要通过追求国家治理体系的现代化来达到国家治理能力的现代化。在每个一级指标之下,设置若干二级指标来反映一级指标的变化,部分二级指标又通过 一系列三级指标进行反映。我们设计的国家治理现代化测评体系框架(如图1所示),可以看出各级指标的层级逻辑关系,最终我们选用了8个二级指标和若干个三级指标,随后我们将对这些指标的选择依据进行系统说明。

关于治理体系现代化五个二级指标的选取(图1中B1—B5),其原因不仅是因为经济、政治、文化、社会和生态文明治理是党的十八大以来所强调的“五位一体”总体布局的核心内容,更代表着中国特色社会主义建设者追求的是全面而美好的生活,习近平总书记在党的十九大上首次指出:“中国现阶段的矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”这充分说明了我国的国家治理理念一定是面向全方位美好的,同时,党的十九大强调,要统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,适应把握引领经济发展新常态,勠力同心,迎难而上,开拓创新,砥砺前行,为我国经济社会发展取得新的辉煌成就、全面建成小康社会决胜阶段取得新的重大胜利、中国特色社会主义伟大事业展现新的壮丽前景、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。因此评价国家治理现代化,也必须包含这五个维度的二级指标。需要着重指出的是关于社会指标的引入,党的十九大报告在总结习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略时,习近平总书记强调:“坚持党对一切工作的领导,坚持以人民为中心。”因此坚持依法治国,大力推进社会文明建设,给予人民一个良好的社会生存环境是党长期工作的重心。马克思在批判黑格尔唯心思想的基础上提出:“各个人借以进行生产的社会关系,即社会生产关系,是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化和改变的。生产关系总合起来就构成为所谓社会关系,构成所谓社会,并且是构成为一个处于一定历史发展阶段上的社会,是有独特的特征的社会”[19]。在此基础上,我们的研究结论是,设计社会治理现代化指标必须尊重社会独特的特征,亦即党所强调的中国特色原则,这构成了党继承和发扬马克思主义政治经济学理论的前提,也是本文研究得出结论的依据。而国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面。基于这一认识,我们选择“改革能力”“发展能力” 和“稳定能力”三个方面作为二级指标(图1中B6—B8)对国家治理能力现代化水平进行测度。其中,改革能力主要体现在制度建设上,可以用法治水平、政府效率等指标来测度;发展能力体现在增长潜力上,可以用人口数量、边际税率、基础设施建设等指标来测度;稳定能力体现在控制力上,可以用政治稳定、军费支出等指标来测度。而关注到国家治理能力现代化测评指标与治理体系现代化测评指标具有一致性,因此无须单独进行测评。本文为阶段性研究,三级指标尚未细化。

四、“五位一体”全面推进国家治理现代化进程

本文全面分析了国家治理及其现代化的一般历史进程,并针对其中关键的一环——国家治理测评体系的构建,给出了测评体系构建思路。要克服国家治理现代化进程中面临的各类问题,党必须继续坚持以马克思主义政治经济学分析方法为指导思想,继续推进改革,并在政治、经济、文化、社会、生态文明等领域发挥主动作用,促进其治理有效进行。另外,我们必须时刻关注自身治理能力发展水平,并在全球治理框架中发挥积极作用,取长补短。根据《G20国家全球治理参与能力测评报告2019》数据,发展中国家全球治理参与能力相对较弱,但中国的全球治理参与能力领先于其他发展中国家,优化性指标领先于部分发达国家[20]。这充分证实了中国国家治理现代化高速发展的历程,也从侧面彰显出中国共产党领导和我国社会主义制度优势。在此背景下,可以循着本文构建的“五位一体”国家治理能力评估框架,对我国国家治理能力进行进一步的拆解分析。

第一,在经济治理方面,欧美老牌市场经济国家无论是在发展起步水平还是在市场发达程度上,都较中国有明显的先行优势,但即使在此不利情况下,我国仍取得了举世瞩目的成绩。这说明我们坚持马克思主义政治经济学体系的思路是正确的,党中央给出的“全面深化改革”重大战略决策已经对中国经济建设起到了良好作用,因此必须长期坚持这一战略。另外可以预见,在迈进新时代后,无论是解决国内的供给需求冲突,还是解决国际上的贸易往来问题,以马克思主义政治经济学为指導思想的中国特色社会主义经济理论都将具有重要作用。

第二,在政治治理方面,我国已经取得了阶段性的成果。这表现在法律制度的逐渐完善、监督质量的不断提高、政府效率的极大增强、全面从严治党取得重大成果等多个方面,政治治理是国家治理现代化的基础性要求,正是因为有了在政治治理方面的长足发展,才促使其他方面的治理效果稳定进步,同时,坚持马克思主义国家学说的指引,是未来继续保持政治治理优势不可或缺的条件。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》对“十三五”时期我国决胜全面建成小康社会取得决定性成就进行了盘点和总结,其中就包括“全面依法治国取得重大进展,全面从严治党取得重大成果”等。显然,法制完善、从严治党是政治治理的关键元素,也是使中国特色社会主义制度更加完善,国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高的核心要义,党的领导和党的建设全面加强,国家政治治理能力的大幅提升,为全面建成小康社会提供了不竭动力、制度保障和政治保证[21]。

第三,在文化治理、社会治理和生态文明治理方面,由于后起劣势,我国的治理水平提升空间还很大。但在改善速度和治理重视程度上,我国处于领先地位,新时代的发展必然是全面的发展,新时代的进步一定是全面的进步,中国把握好时机,正在迎头赶上。在文化治理方面,必须意识到文化教育对于祖国未来发展的重要性,加大教育投入,任用高端人才,完善教育系统资金管理方法等。同时开展中华文化传播教育,重视培养国人文化自信,重视文化自信在四个自信中的基础作用,增强民族文化认同感。在社会治理方面,必须找准政府在其中的角色定位,既不过多干预——给予市民社会自我调节的空间,也不能过分放松,需要抑制社会不健康发展,继续完善相关法律法规,使得社会活动更有秩序。对于生态文明治理,我国必须继续加大治理投入、大力推行生态保护观念,从根源上保护生态,走可持续发展的道路,鼓励新技术、环保技术的投入,引导社会生产朝向环保健康的方向发展,坚持党的十九大上习近平总书记提出的:“生态文明建设功在当代、利在千秋。我们要牢固树立社会主义生态文明观,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,为保护生态环境作出我们这代人的努力!”[22]同时继续倡导世界各国重视环境保护,继承马克思主义政治经济学为全人类谋福祉的基本理念。

结 语

习近平总书记在谈到国家治理问题时曾多次强调,这项工程极为宏大,必须是全面的系统的改革和改进,是各领域改革和改进的联动和集成,这样才能“在国家治理体系和治理能力现代化上形成总体效应、取得总体效果”。因此深刻分析我国国家治理现代化取得的成果和存在不足的同时,必须清晰地意识到制度的成熟和定型不是一蹴而就的。当前,我国改革进入深水区和攻坚阶段,遇到的都是难啃的骨头,只有抱着壮士断腕的决心,坚决地推进重大领域的改革,才能消除利益固化的藩篱,破除各种与发展不相适应的体制机制,不断地推进我国各项制度“更加成熟更加定型”,为国家长治久安提供一整套运行稳定、行之有效的制度体系。

另外,在提高本国治理成效的同时,党的改革实践也在积极为全球治理提供着宝贵经验,为构建人类命运共同体贡献着力量。根据《G20国家全球治理参与能力测评报告2019》,虽然在发展创新力方面,发达国家普遍呈现出较强发展创新能力,但是中国和印尼表现出优于其他发展中国家的发展创新能力。除此之外,中国在决策行动力、成果分享力以及发展创新力等方面略优于美国,中国上述三个指标分值分别为91.01分、86.08分、88.57分,美国分别为89.81分、85.11分、83.21分,这一现实情况也从侧面反映出我国国家治理现代化进程已经对他国改革提供了宝贵的可行经验,并在多元化发展的世界格局中扮演了重要角色。正如习近平总书记曾强调的:“中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。”

参考文献:

[1]马克思恩格斯全集(第1卷 上)[M].北京:人民出版社,1995.118.

[2]王永兴,王芳.国家治理现代化的技术路径分析——以大数据和人工智能发展为例[J].理论与现代化,2020,(3).

[3]张慧君,景维民.国家治理模式构建及应注意的若干问题[J].社会科学,2009,(10).

[4]俞可平.中国治理评估框架[M]. 北京:中央编译出版社,2009.

[5]江必新.国家治理现代化基本问题研究[J].中南大学学报(社会科学版),2014,20(3).

[6]何增科.理解国家治理及其现代化[J].马克思主义与现实,2014,(1).

[7]周向红,姚轶力.从“小巷总理”到“国家治理”——从新冠肺炎社区防疫实践看治理创新[J].国家治理,2020,(Z1).

[8]杨浩勃,滕涛,傅利平.社区多元治理发展阶段评价体系研究——以深圳市宝安区为例[J].天津大学学报(社会科学版),2020,22(6).

[9]陸军,丁凡琳.多元主体的城市社区治理能力评价——方法、框架与指标体系[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2019,23(3).

[10]方涛.国家治理体系和治理能力现代化:内涵、依据、路径——基于相关文献的综述[J].观察与思考,2015,(1).

[11]马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002.12.

[12]马克思恩格斯选集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,2012.186-187.

[13]列宁专题文集[M].北京:人民出版社,2009.207.

[14]戴长征.中国国家治理体系与治理能力建设初探[J].中国行政管理,2014,(1).

[15]俞可平.推进国家治理体系和治理能力现代化[J].前线,2014,(1).

[16]习近平.切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来[J].求是,2014,(1).

[17]燕继荣,何增科,叶庆丰.关于国家治理现代化的对话[J].科学社会主义,2014,(1).

[18]何显明.政府转型与现代国家治理体系的建构——60年来政府体制演变的内在逻辑[J].浙江社会科学,2013,(6).

[19]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.345.

[20]刘明,张青青.G20国家全球治理参与能力测评报告(2019)[J].国家治理,2019,(25).

[21]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm,2020-11-03.

[22]决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日報,2017-10-28.

The Construction of the Evaluation System for the Modernization of National Governance in the New Era and the Building of a Well-off Society in an

All-round Way

WANG Yongxing, SONG Yufeng

Abstract: In the 19th National Congress of the Communist Party of China, General Secretary Xi Jinping once again made it clear that "the overall goal of comprehensively deepening reforms is to improve and develop the socialist system with Chinese characteristics, and promote the modernization of the national governance system and governance capabilities". The evaluation system includes five secondary indicators of economical, political, cultural, societal, and ecological civilization. Combining the characteristics of the new era, to overcome the difficulties in the future, the government must adhere to the Marxist political economy analytical method as the guiding principle, play an active role in the five major areas, and keep a close eye on the evaluation indicators of the modernization of national governance in the new era during the decisive period of building a well-off society. In response to the main problems exposed in the dynamic changes, we will deeply advance the modernization of national governance reforms, and inject key impetus to achieve the great goal of the second centenary.

Key words: state governance; evaluation system; Marxist state theory

责任编辑:邓 喆

基金项目:中国特色社会主义政治经济学研究中心项目“国家治理的经济学基础研究”,项目编号:BE106462;“天津市企业制度性交易成本及其降低路径研究:数字经济视角”,项目编号:TJYY19-013;南开大学文科发展基金科学研究类项目。

作者简介:王永兴(1981—),男,南开大学经济学院副教授,中国特色社会主义经济建设协同创新中心、全国中国特色社会主义政治经济学研究中心兼职研究员。

宋玉峰(1995—),男,中国电信集团天翼电子商务有限公司,研究员。