五加减脐贴治疗小儿轮状病毒性肠炎患者的临床疗效观察

2021-03-11尹训君

王 伟,翟 君,尹训君

(1.山东中医药大学附属医院,山东 济南 250014; 2.聊城市疾病预防控制中心,山东 聊城 252000;3.山东博奥克生物科技有限公司,山东 聊城 252000)

轮状病毒性肠炎(rotavirus viral enteritis,RVE)是由感染轮状病毒(rotavirus,RV)引起的急性肠道传染病,起病急、发病率高,尤以婴幼儿多见,西医缺乏理想的治疗药物及方法[1-2]。中药治疗虽疗效显著,但存在携带不便、煎煮冲服麻烦、药剂难喝、质量/费用难控、患者依从性差等问题。我们在前期研究基础上,以中医整体观念、经络学说为理论依据,采用“五加减脐贴”穴位贴敷治疗该病,临床疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

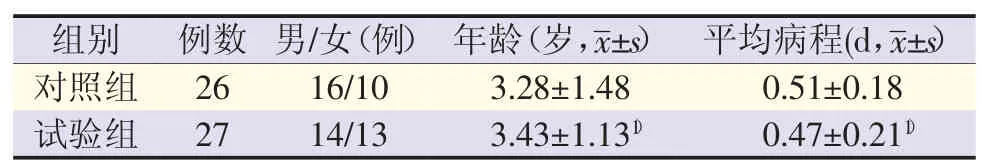

1.1.1 一般资料 60 例病例均为2018 年7 月—2020 年7 月就诊于我院消化内科、儿科门诊及住院患者,诊断为轮状病毒性肠炎。随机对照原则分为试验组、对照组各30 例,去除研究中不良反应、失访病例,实际试验组完成27 例,对照组26 例。两组病例一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。结果见表1。

表1 两组病例一般资料比较

1.1.2 诊断标准

1.1.2.1 西医诊断标准 参照《中国腹泻病诊断治疗方案》《诸福棠实用儿科学》第7 版制定[2-3]。诊断依据:起病急,常伴有发热、呕吐等症状;大便次数增多,呈稀水样、蛋花样,无脓血及腥臭味;大便常规见脂肪滴或少量白细胞(≤3/HP),无吞噬细胞;大便RV 抗原呈阳性。

病情分类:轻型:无脱水,无中毒症状;中型:轻至中度脱水或轻度中毒症状;重型:重度脱水或有明显中毒症状。

1.1.2.2 中医证候诊断及量化标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》《中医病证诊断疗效标准》制定[4-5]。寒湿型主症:泻下大便清稀或水样,腹痛肠鸣,恶心呕吐,舌苔薄白或白腻;次症:食欲不振,脘腹闷胀,倦怠乏力,恶寒/发热,指纹红或青,粗而浓滞。具备主症2 项(第1 项必备)及次症2 项,方可诊断。计算其证候积分,主症轻、中、重分别计2、4、6 分,次症轻、中、重分别计1、2、3 分,无症状计0 分。舌苔、指纹具体描述,不计分[5]。

1.1.3 纳入标准 符合上述西医诊断标准;符合寒湿型中医证候诊断标准且证候积分<20 分;病程在72 h 内;病情属轻、中型;纳入前3 天未使用抗生素或抗病毒等治疗药物;年龄小于7 岁。上述6 项均符合者方可纳入。

1.1.4 排除标准 病情分类为重型的患儿或证候积分≥20 分;中医证候诊断为非寒湿内蕴证;大便检查为痢疾杆菌、沙门氏菌、金葡菌、伤寒杆菌等;合并并发症如重度营养不良、心肌炎等全身疾病患儿;过敏体质及对多种药物过敏者;监护人拒绝参加者。符合上述1 项者不可纳入。

1.1.5 剔除标准 纳入后发现不符合纳入标准或符合排除标准者;纳入后发现依从性差,不能严格执行治疗方案者;纳入后治疗过程中随意使用禁止药物者。符合上述1 项者即剔除。

1.1.6 脱落标准 依从性差或非规定范围内联合用药,影响作用疗效及安全性判断;出现过敏反应或严重不良事件,不宜继续接受治疗者;各种原因导致临床试验不能继续进行,退出或中止试验者。

1.2 治疗方法

试验组给予五加减脐贴(藿香、苍术、陈皮、茯苓、厚朴、大腹皮、谷芽等),加热后贴敷神阙、脾俞、胃俞穴,每穴1 贴,每贴贴敷8 h,每日更换1次,连续治疗3 d。以上药物全部购自山东中医药大学附属医院(中药饮片),并由山东博奥克生物科技有限公司加工生产。贴剂为气味香、味微苦,黄褐色浓稠半固体,每贴相当于生药20 g,各项标准均符合《药典》关于外用药质量要求。治疗过程中如出现贴敷处皮肤潮红、瘙痒等则立即停药。

对照组给予口服蒙脱石散(思密达,国药准字H20000690,博福-益普生天津制药有限公司生产,规格:3 g/袋),将药物倒入50 mL 温水中,摇匀后服用。1 岁以下,每日1 袋;1 岁至2 岁,每日1~2 袋;2 岁以上,每日2~3 袋。分3 次服用,首次剂量加倍,连续3 d。

1.3 疗效判定标准

1.3.1 证候疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[5]制定。临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥95%。显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%且<95%。有效:中医临床症状、体征均有好转,证候积分减少≥30%且<70%。无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,证候积分减少<30%。

1.3.2 安全性评价标准 1 级:安全,无任何不良反应。2 级:比较安全,不影响继续给药,且无须特殊处理。3 级:存在安全性问题,中等程度的不良反应,处理后可继续给药。4 级:出现严重不良反应中止试验。

1.3.3 不良事件轻重程度判断标准 轻度:可以忍受,不影响治疗及康复,无须特殊处理。中度:难以忍受,需即刻停药或特殊处理,对康复有影响。重度:危及生命,需即刻停药或紧急处理。

1.3.4 观察指标 治疗前后腹泻、腹痛、发热、呕吐、精神状态等临床表现变化;治疗前后大便中RV 抗原转阴率;治疗前后血、尿、便常规等检查。

1.3.5 医学伦理控制 患儿纳入临床研究时,研究者详细告知监护人以下事项,包括患儿中、西医诊断,中医辨证分型,进一步采取的治疗方案,预期达到的治疗目的,可能出现的不良反应等。详细记录患儿住址、电话,以便临床随访治疗。当患儿治疗后症状加重或出现不适时,及时电话联系研究者,以便停止治疗、对症处理,并退出本研究。全过程均采取自愿参加、自愿退出原则。

1.4 统计学方法

全部数据采用SPSS 22.0 进行统计分析。计量资料采用t 检验、配对t 检验、Wilcoxon 秩和检验。计数资料采用卡方(χ2)检验。一般统计检验均采用双侧检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

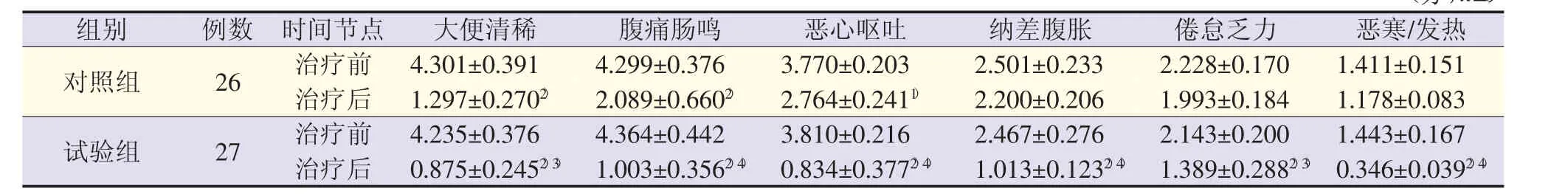

2.1 两组病例治疗前后症状积分比较

两组治疗前各症状积分比较差异无统计学意义。治疗后试验组大便清稀、腹痛肠鸣、恶心呕吐、纳差腹胀、倦怠乏力、恶寒/发热积分较本组治疗前均显著降低(P<0.01);对照组大便清稀、腹痛肠鸣、恶心呕吐积分较本组治疗前显著降低(P<0.01,P<0.05)。治疗后试验组大便清稀、腹痛肠鸣、恶心呕吐、纳差腹胀、倦怠乏力、恶寒/发热积分改善均明显优于对照组(P<0.01,P<0.05)。结果见表2。

表2 两组病例治疗前后症状积分比较 (分,±s)

表2 两组病例治疗前后症状积分比较 (分,±s)

注:与本组治疗前比较,1)P<0.05,2)P<0.01;与对照组治疗后比较,3)P<0.05,4)P<0.01

组别 例数对照组 26试验组 27时间节点 大便清稀 腹痛肠鸣 恶心呕吐 纳差腹胀 倦怠乏力 恶寒/发热治疗前 4.301±0.391 4.299±0.376 3.770±0.203 2.501±0.233 2.228±0.170 1.411±0.151治疗后 1.297±0.2702) 2.089±0.6602) 2.764±0.2411) 2.200±0.206 1.993±0.184 1.178±0.083治疗前 4.235±0.376 4.364±0.442 3.810±0.216 2.467±0.276 2.143±0.200 1.443±0.167治疗后 0.875±0.2452)3) 1.003±0.3562)4) 0.834±0.3772)4) 1.013±0.1232)4) 1.389±0.2882)3) 0.346±0.0392)4)

2.2 两组病例治疗前后证候总积分比较

经Wilcoxon 秩和检验,试验组Z=-3.601,P=0.007<0.01;对照组Z=-3.582,P=0.046<0.05,差异均有统计学意义。说明两组均可有效改善证候总积分。组间总分差比较,Z=-3.903,P=0.022<0.05,差异有统计学意义,说明试验组作用更为显著。结果见表3。

表3 两组病例治疗后证候总积分比较 (分,x±)s

2.3 两组治疗后证候疗效比较

经χ2检验,两组总有效率比较,χ2=1.945,P=0.063>0.05,差异无统计学意义;显效率比较,χ2=2.017,P=0.021<0.05,差异有统计学意义。经Ridit分析,治疗后R试验组=0.576,R对照组=0.501,u=2.822,P=0.013<0.05,差异有统计学意义。提示两组均有确切的治疗效果,总有效率差异不明显,但显效率试验组优于对照组。结果见表4。

表4 两组病例治疗后证候疗效比较

2.4 两组病例治疗后大便RV 抗原转阴率比较

治疗后试验组大便RV 抗原转阴14 例,转阴率51.85%;对照组转阴6 例,转阴率23.07%。经χ2检验,两组治疗后大便RV 抗原转阴率比较,χ2=3.065,P=0.037<0.05,说明试验组大便RV 抗原转阴率优于对照组。结果见表5。

表5 两组病例治疗后大便RV 抗原转阴率比较

2.5 不良反应发生情况

两组患者治疗前后均进行血、尿、便常规,心电图检查。除试验组失访2 例、贴敷后局部过敏1例,对照组失访4 例外,余均无不良反应发生,不良反应率比较差异无统计学意义。

3 讨论

轮状病毒感染属中医学“温邪”范畴,轮状病毒性肠炎可以从“温病”论治。吴鞠通《温病条辨·湿温》,对湿邪侵袭、蕴郁三焦采用藿香正气散加减治疗。根据病邪阻于脏腑经络及化热化寒的区别,分设5 种正气散临床加减应用。其中五加减所治为“秽湿着里,脘闷便泄”而设,湿热从阴化寒,但尚无明显的脾肾阳虚表现,治以燥湿和脾胃。“湿温、疫毒、暑邪夹湿多起于中或下,不能概为始于上焦”,而非“温邪上受,首先犯肺”。故中焦阳气不足或脾阳被遏,湿热从阴化寒亦是病毒性肠炎的重要病机。基于温病理论,以运脾化湿为基本治则,我们应用五加减正气散辨治小儿寒湿型病毒性肠炎,临床疗效显著[6-7]。前期研究证实,本方可通过抑制病毒进入细胞后的生物合成起到直接抗病毒作用,病毒抑制率各组内比较呈量效关系,并且可通过调控TLR3 信号通路及其下游炎性因子(IL-6、IL-1β、TNF-α、IFN-β)的表达间接发挥抗病毒作用[8-10]。“外治之理,即内治之理,外治之药,即内治之药”。因此,我们采用膏剂穴位贴敷的外治法,选取协同增效的俞募配穴,“从阳引阴,从阴引阳”,使药物通过直接皮下吸收和间接刺激激发穴位经气的途径而发挥治疗作用。研究证实,该法不仅作用直接、疗效确切,而且简便易行、价廉药简、无创无痛,充分体现了中医外治法的优势,尤其针对小儿轮状病毒性肠炎,其疗效显著,值得进一步临床推广应用。