我国农林类高校专利计量分析

——以9所“双一流”建设高校为例

2021-03-11张艳莉

金 鑫,张艳莉

(吉林大学 科研院,吉林 长春 130021)

1 研究背景

近年来,我国对农业科技的投入力度不断加大,农林类高等院校人才济济,也拥有良好的学术氛围和科研条件,是我国农业基础研究和高新科技创新的主力军之一,是重大农林科研成果的生产中心,是参与创建国家创新体系的重要一环。2008年,我国首次将知识产权上升为国家战略,教育部和国家知识产权局联合下发的《关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干意见》(教技〔2004〕4号)中明确指出,高校是知识产权的创造、管理、实施和保护的重要主体。高校知识产权发展情况直接关系着自身科技创新水平和综合竞争软实力,也影响着服务经济社会发展的能力。专利文献是科学技术创新的重要载体,代表着最前沿的技术发展水平,是指导技术创新的重要信息来源之一。专利分析是从数学和统计学的角度,从专利信息的数量关系、趋势规律等角度开展定量研究的经典情报学统计分析方法[1-2]。研究高校的专利计量分析,对探索高校在创新体系中发挥积极作用具有重要的现实意义。

教育部“双一流”建设高校基础设施完备、师资力量雄厚、科研能力突出,是我国高等教育发展的高水平代表。因此,本文将以首批农林类“双一流”建设高校为例,通过对高校专利的梳理分析研究,探讨我国农林类高校知识产权事业发展现状及存在问题,为农林类高校管理者工作提供参考。

2 数据来源与分析方法

本文通过incopat科技创新情报平台(https://www.incopat.com/)进行专利检索,incopat完整收录了全球112个国家、组织、地区的1亿多件基本专利数据,覆盖全面,准确度高。采用申请人检索策略,选取9所教育部首批农林类“双一流”建设高校作为代表性高校重点分析,分别是中国农业大学、西北农林科技大学、北京林业大学、东北农业大学、东北林业大学、南京林业大学、南京农业大学、华中农业大学、四川农业大学。专利类型选择“发明”和“实用新型”类。检索时间范围截止至2021年9月10日。检索共得到专利87580项,扩展同族合并后,得到68652个专利族作为本文样本数据。借助in-copat数据库专利分析平台及Microsoft Excel等,对相关专利进行多维度定量与定性分析,科学客观地得出我国农林类高校的专利现状及发展态势。

3 数据分析

3.1 专利公开态势分析

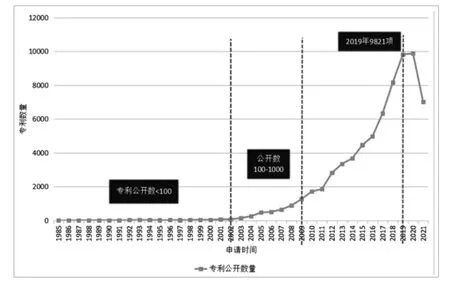

专利申请/公开态势分析除了体现出申请人逐年积累的科技创新能力,也可以在一定程度上体现出申请人对于知识产权创造和保护的意识[3]。本文将样本数据按年公开数量进行统计得到如图1所示的1985-2021年我国代表性农林类高校专利数量变化趋势图。

图1 1985-2021年我国代表性农林类高校专利数量变化趋势图

可以看到,农林类高校相关专利的数量变化态势整体上升,经历了萌芽期、增长期、高峰期,现阶段仍在快速发展。第一项专利起步于1985年,是由华中农业大学提交的发明专利“用不去毒的棉、菜籽饼粕制造饲料方法(CN85107769.2)”,开启了农林类高校专利的新篇章。2002年前,高校知识产权意识较为薄弱,未引起研究人员较多的关注,公开专利数量在100件以下。2003-2008年,公开专利量开始逐步增加,由100件上升至近1000件;2009年后开始快速发展,各农林类高校迅速布局,2009-2020年公开专利的复合增长率为18.65%;2019年达到激增顶峰,公开专利量多达9821项。预计未来几年相关专利的申请仍将继续保持增长态势。由于专利申请日和公开日之间存在18个月的滞后期,最近两年数据仅供参考,下同。

3.2 国民经济构成分析

为落实《“十三五”国家知识产权保护与运用规划》中关于“加强专利活动与经济效益之间的关联评价”的要求,国家知识产权局制定了《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表》,建立了知识产权与国民经济各行业的映射关系,有助于从产业角度出发开展相关统计分析。

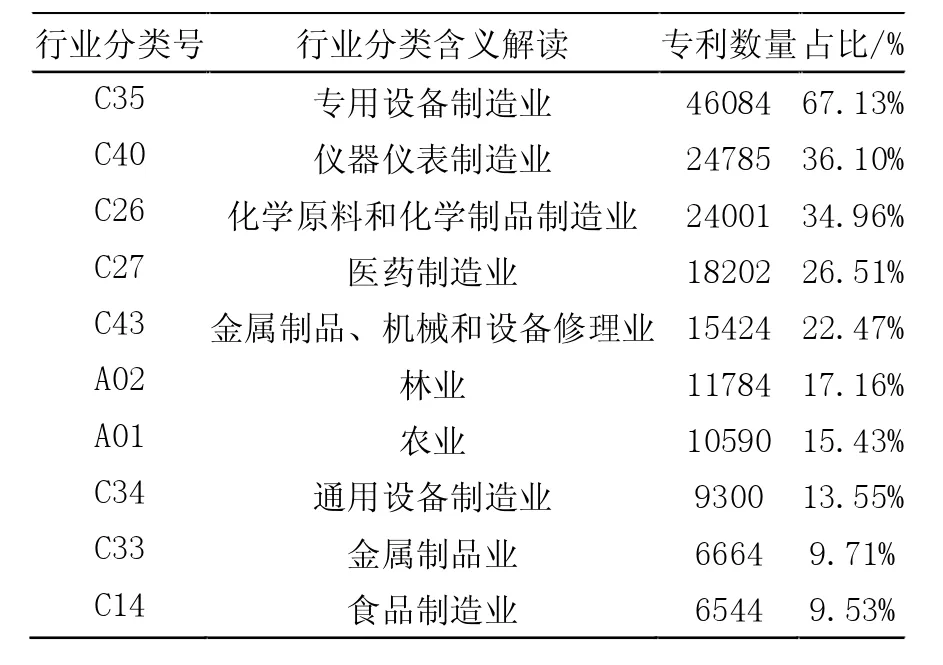

基于参照关系表,可对农林类高校专利的国民经济构成进行分析,表1展示了本文样本专利在各国民经济行业的分布情况。由此可知,农林类高校专利主要集中于制造业,其中C35(专用设备制造业)、C40(仪器仪表制造业)、C26(化学原料和化学制品制造业)、C27(医药制造业)、C43(金属制品、机械和设备修理业)排在前5位,由此反映出该领域技术对接经济维度,在各产业创新活跃情况。

表1 专利数量排名前10的行业分类

3.3 研发方向分析

国际专利分类(IPC)是目前国际通用的专利文献分类和有效检索方法,可以准确锚定该领域聚焦的研发主要方向和热点区域[4]。

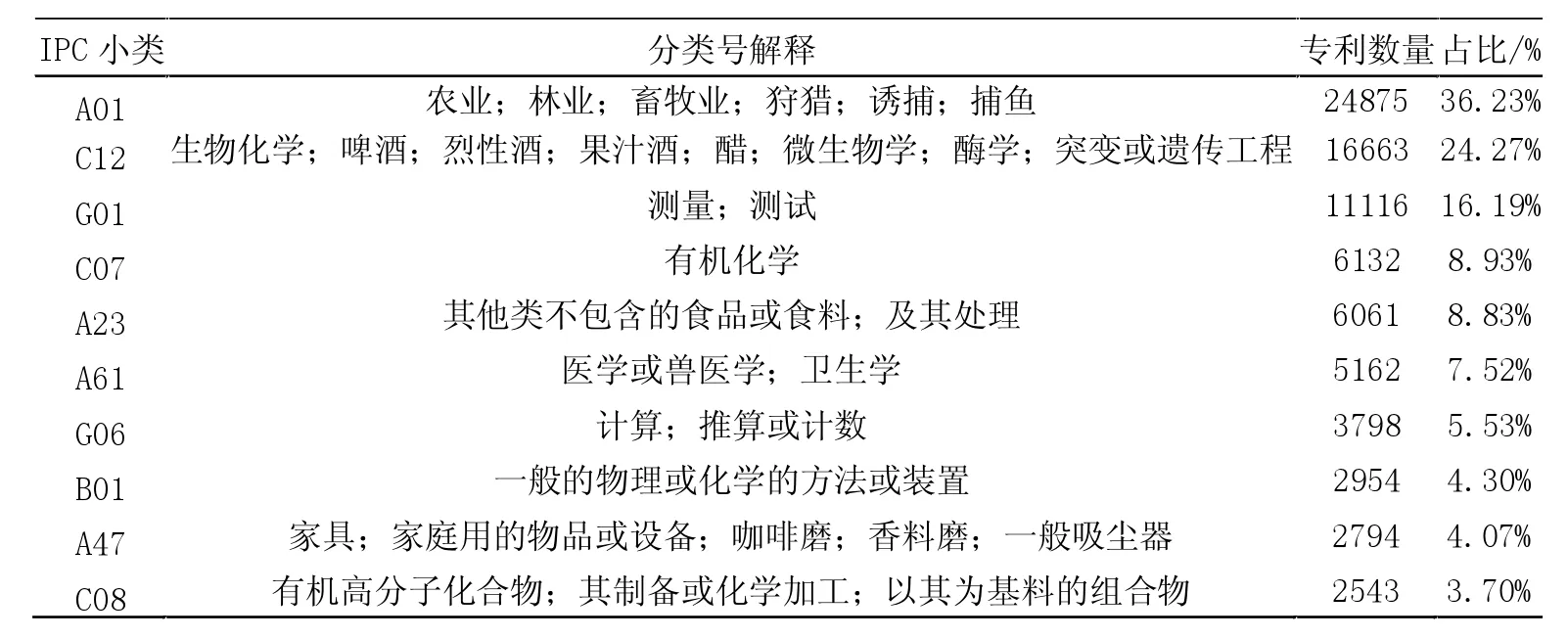

从IPC分类来分析,相关专利主要集中在人类生活必需品(A类)、化学冶金(C类)、物理(G类)、作业运输(B类)(表2),可见农林类高校专利的领域交叉较为广泛。从细化的角度分析技术方向布局,发现A01(农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼)是最受关注的技术方向,申请量占专利总量的36.23%;其次是C12(生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程)、G01(测量;测试),分别占专利总量的24.27%、16.19%,体现了农林类高校的优势学科和办学特色。对两个聚集度较强的技术进一步细化,在A01中A01H5/00(特征在于其植物部分的被子植物,即有花植物;特征在于除其植物学分类之外特征的被子植物)、A01H4/00(通过组织培养技术的植物再生)、A01P3/00(杀菌剂)是重点研发方向,在C12中C12N15/11(DNA或RNA片段;其修饰形成)、C12Q1/68(包括核酸)、C12N15/82(用于植物细胞)、C12N1/20(细菌;其培养基)、C12N15/29(编码植物蛋白质,如奇甜蛋白的基因)等是重点研发方向。

表2 农林类高校主要技术方向

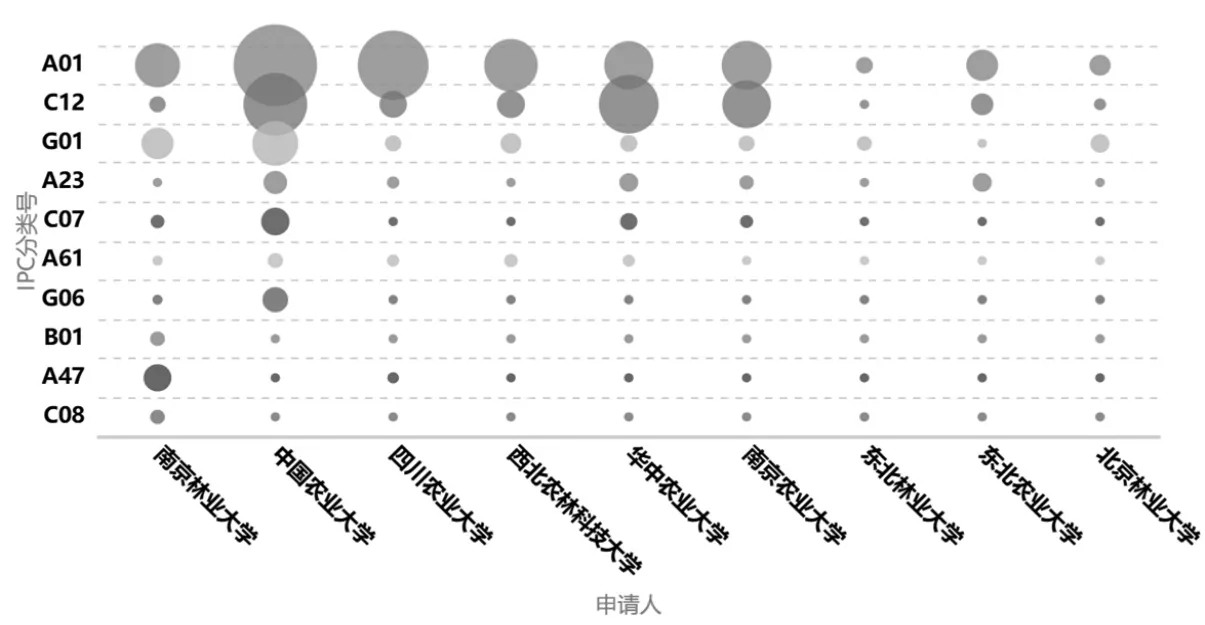

图2显示了9所代表性农林类高校在各研发方向的布局。

图2 代表性农林类高校技术构成分布图

3.4 重要发明人分析

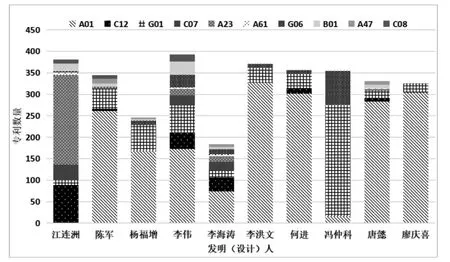

高校中的高产专利发明人一般是在相应学科中拥有重大突出学术成就,具有较高知名度,并具有学术战略眼光的学科带头人[5]。由图3可见,本文样本高校排名前10位的发明人多数专利集中在A01(农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼)技术领域,江连洲较为关注A23(其他类不包含的食品或食料;及其处理)和C12(生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程)领域,冯仲科在G01(测量;测试)领域较为深耕。

图3 我国代表性农林类高校专利排名前10位的发明人研究方向

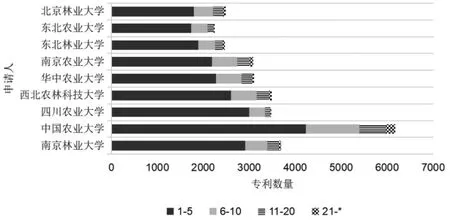

3.5 被引次数

专利被引次数是指该专利被后续专利引用的次数,次数越多代表专利质量越高。如代表性农林类高校专利被引数据图(图4)所示,黑色代表被引1-5次的专利数量,灰色、横条纹、网格线依次代表被引6-10次、11-20次、21次及以上的专利数量。各高校专利被引次数差别较大,中国农业大学专利被引数量最多,共计6284项专利被引;21次及以上的高被引频次专利中,也是中国农业大学被引数量最多,共计198项。

图4 代表性农林类高校专利被引数据图

3.6 高价值专利分析

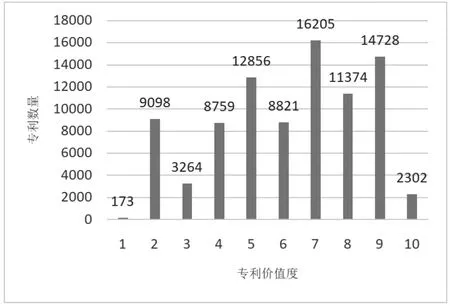

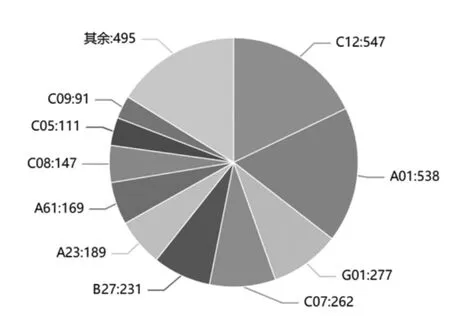

学界对专利质量的关注催生了高价值专利的概念。马天旗、于智勇、何炼红等均对其提出了自己的解读[6-8]。本文的高价值专利依据incopat合享价值度模型进行筛选。Incopat利用数据挖掘、迭代优化的方法,依据技术稳定性、技术先进性、保护范围三个方面20多个参数构建价值度评价体系来评估单篇专利的价值,再通过设定指标影响因子、计算顺序等参数形成了1-10分的价值度分值,分值越高表明专利强度和价值度越高,为遴选重点专利提供参考。从9所代表性农林类高校专利价值度分布图(图5)可以看出,价值度在 5、7、8、9 的专利居多,占比62.99%,说明农林类高校专利价值中上等偏多。价值度为10的高价值专利2302项。如图6所示,高价值核心专利主要侧重于C12、A01、G01、C07等方向。

图5 代表性农林类高校专利价值度分布图

图6 高价值专利技术构成图

4 结束语

通过对我国代表性农林类高校专利的统计,从专利公开态势、国民经济构成、研发方向、聚类分析及高价值专利等多个角度讨论了我国农林类高校专利的发展现状与未来趋势。整体而言,农林类高校的专利处于蓬勃发展的阶段,但存在的问题仍不容小觑。得出以下结论:在国家政策引导下,我国农林类高校专利于2009年后开始快速发展,年公开量呈大幅增加的趋势,科技创新能力不断增强,发展潜力巨大。

分类号A01、C12、G01的专利申请相对较为活跃,与农林类高校优势学科特色相一致,解决的问题大多集中在复杂性降低、便利性提高、成本降低、效率提高等方面。高校可在保持重点学科科研优势的同时,战略性分配科研资源,有效引领全学科协同共进发展,针对相对较为空白的其他技术方向加强重视,拓展布局。

我国农林类高校专利的增长速度较快,但专利质量有待提高。9所代表性高校的专利转让和许可平均比例虽略高于全国高校平均水平,但产业化程度还很不足,高被引数据不高,专利运营水平仍有待提升。未来需要完善专利激励政策,加强知识产权全流程管理,将“静止的”专利有效利用起来,优化资源配置,助推农林类科技成果的应用和转化。