深度贫困地区经济作物产业扶贫的思考

2021-03-10郑双怡阳维熙

郑双怡 阳维熙 冯 琼

[提要]农业产业发展既是脱贫攻坚时期消除绝对贫困的主要手段,也是实现乡村振兴战略和减少相对贫困的重要路径。深度贫困地区由于地理气候等自然条件限制,传统农业发展空间有限,农业产业开发多以地方特色经济作物为主。现实中,深度贫困地区经济作物产业发展存在思想观念因循守旧、基础设施欠缺、综合支撑不足等问题。本文剖析深度贫困地区经济作物产业发展困境,以西藏深度贫困村庄的经济作物产业发展为例探寻打破困境的措施。经济作物产业扶贫要遵循区域发展和个体发展的双重逻辑,强化扶志与扶智、因需建设、综合支撑等路径,破除限制条件,为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴战略实施提供支持。

中国的脱贫攻坚取得了巨大成就,为中国乃至全球减贫工作做出了重大贡献。按现行国家农村贫困标准测算,我国农村贫困人口从2012年的9899万人减少到2019年底的551万人,贫困发生率由2012年的10.2%降至2019年底的0.6%。贫困地区区域经济迅猛发展,农村居民收入快速增长,生产和生活条件明显改善。2020年绝对贫困消除后,消除相对贫困和实现乡村振兴的任务摆在面前。中国扶贫开发的逻辑一直都是“在发展中消灭贫困”[1]。中共中央强调“发展产业是实现脱贫的根本之策,要因地制宜,把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。”《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中提出“大力发展特色产业脱贫”“支持贫困地区发展农产品加工业,加快一、二、三产业融合发展。”产业扶贫作为消除贫困的主要手段,强调的是区域和个体的协同发展,这与乡村振兴战略中产业兴旺的要求一脉相承。因此,在后扶贫时代,产业发展既是巩固脱贫攻坚成果的重要手段,也是实现乡村振兴的重要途径。

深度贫困地区是脱贫攻坚的重中之重,[2]实现深度贫困长效精准脱贫是目前乃至将来很长一段时间国家农村工作开展的重点。国家层面的深度贫困地区涉及“三区”“三州”和三类人,“三区三州”集中在革命老区、民族地区、边疆地区和连片特困区等区域,区域发展落后。由于地理自然条件的限制,深度贫困地区传统农业的发展空间有限,农业产业开发多以高附加值的特色经济作物为主。在精准扶贫理念的引领和扶贫开发政策的带动下,深度贫困地区结合自身自然条件和发展特点,积累探索,已经形成一些成熟的区域特色产品,如新疆和田大枣、西藏林芝灵芝、宁夏中卫硒砂瓜、四川汶川车厘子等,这些农作物以其绿色、健康等卖点在市场上保有份额。

2020年是我国脱贫攻坚的关键年和决胜年,也是精准扶贫与乡村振兴的衔接元年。随着国家战略从全面脱贫到乡村振兴的转变,可以把高附加值经济作物产业发展作为深度贫困地区农业产业转型升级的思路,推动减贫战略和工作体系平稳转型,统筹纳入乡村振兴战略,接续推进深度贫困地区精准脱贫与乡村振兴有效衔接。

一、深度贫困地区产业扶贫研究述评

我国扶贫政策可以分为以社会救助、社会保障为代表的“保护型”扶贫政策和以区域开发、产业发展为主导的“发展型”扶贫政策。[3]产业扶贫自20 世纪80年代开始实施以来,就在开发式扶贫中发挥着核心作用。截至2020年10月,产业扶贫帮扶政策已覆盖98%以上的贫困户,用于产业发展的扶贫资金占贫困县县级财政专项扶贫资金的70%以上。产业扶贫作为精准扶贫“五个一批”之一,承担着完成3000万以上农村贫困人口脱贫重任,是精准脱贫的有力举措和打赢脱贫攻坚战的重要保障。

关于深度贫困地区产业扶贫研究,相关文献主要从以下几个视角展开。

一是产业扶贫机理和模式研究。叶敬忠、贺聪志[4](2020)通过“巢状市场小农扶贫试验”,探索能够将贫困户的生产与现代社会需求联结起来的多元扶贫新机制;毕娅、陶君成[5](2016)提出了社会众筹扶贫模式,认为该模式可以为贫困地区特色资源和产业开发“量身订做”解决方案;左停等[6](2018)针对深度贫困地区讨论了深度贫困地区因“困”致贫现象,认为深度贫困人口“可行能力”贫困突出,常规项目开发扶贫方式对深度贫困人口脱贫存在局限性;王春萍、郑烨[7](2017)对产业扶贫相关论文分析后提出,我国现有产业扶贫研究成果理论深度与体系构建和对实践模式的提炼有待加强;还有部分学者从产业融合、发挥区域资源优势、龙头企业带动、生态环境保护等方面探讨如何创新扶贫产业升级模式。

二是产业扶贫发展的动力机制和路径研究。游俊、李晓冰[8](2019)以可持续生计理论为基础,阐释了“生计响应-多维益贫-持续脱贫”逻辑的产业扶贫机制;张琦等[9](2019)从经济增长要素和参与主体出发,探索了供给侧改革视角下民族地区产业精准扶贫路径;李志平[10](2017)通过构建包括贫困户和非贫困户的微观主体行为模型以及基于农村公平和效率的农村福利模型,探索我国产业精准扶贫的最优路径与政策支持空间;刘军强等[11](2017)关注部分地区的农业结构调整问题,从管理学角度探讨“新产业-低效运作-新产业”这一重复低效的怪圈。

三是深度贫困地区产业扶贫政策与现实困境研究。孙久文等[12](2019)认为产业扶贫存在产业项目的续存和发展问题,这些问题一方面浪费了扶贫资金,另一方面对扶贫工作人员的积极性和工作热情也产生负面影响;张延龙[13](2019)以“资产收益扶贫”模式下的产业组织垂直解体过程为着眼点,分析如何减少企业信任困境;胡晗等[14](2018)运用Probit模型和粗略精确匹配方法估计了产业扶贫政策对贫困户生计策略选择及家庭收入的影响;邢成举[15](2015)揭示资金流失和精英俘获现象,认为地方政府决策权力过于集中,“扶富不扶贫”的现象加剧了贫困村庄内部的不平等。

现有产业扶贫研究主要关注的是农业产业发展与脱贫攻坚的协同一致,而较少关注产业扶贫对于贫困地区区域发展和贫困户个体发展的长期效应。同时,较少文章关注贫困户视角的产业需求和发展限制。本文遵循区域发展和个体发展的双重逻辑,剖析深度贫困地区产业扶贫的自然条件和人文条件限制,以西藏自治区林芝市邦仲村的经济作物产业发展为例,探究破除限制、实现发展的可能路径,为实现深度贫困地区扶贫产业的长效发展提供支持。

二、深度贫困地区产业扶贫现状

近年来,深度贫困地区农业产业发展迅速,产业带动脱贫效果显著。截止2019年底,“三区三州”建档立卡贫困人口降至43万,贫困发生率下降到2%。“三区三州”全部为少数民族聚居地,除新疆以外大多地区为山地,平均海拔3500米以上。受气候、地形、海拔等环境因素限制,传统农业难以形成规模,经济效益有限。地方特色经济作物大多是由当地特殊的自然环境孕育,需要在如海拔高、日照强、温差大等特殊条件下生长,并且具有较高的经济附加值。因此,经济作物产业是我国深度贫困地区农业产业发展的首选类型。

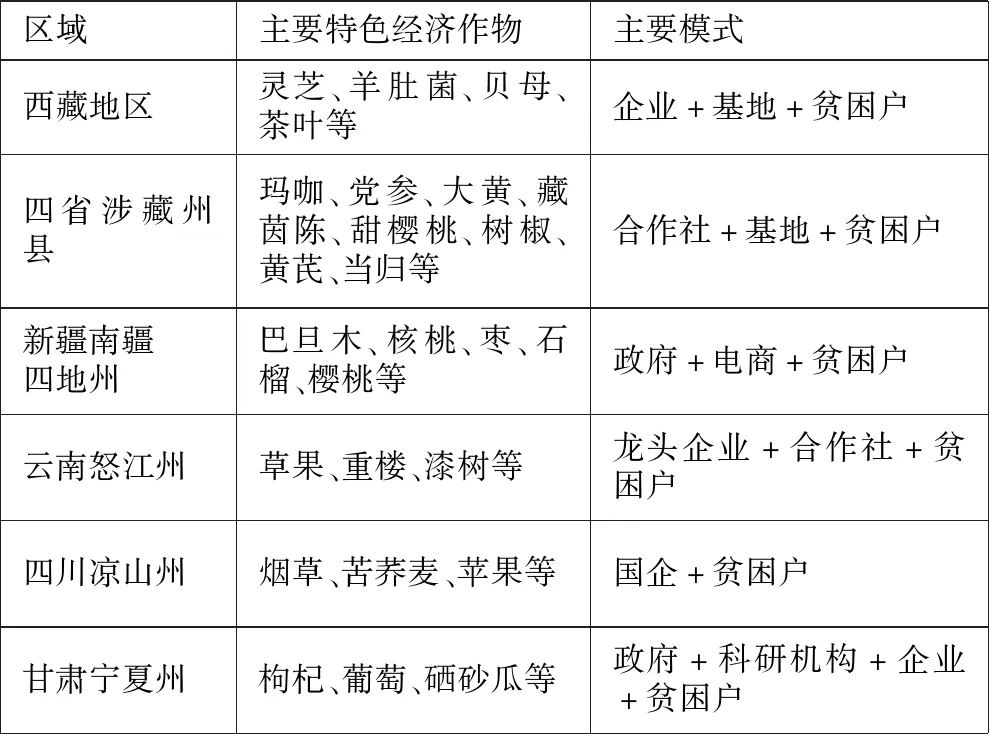

截至2018年底,全国832个贫困县发展市级以上龙头企业1.4万家,12.6万个贫困村发展农民合作社26万个,构建了多种产业扶贫模式。深度贫困地区由于自然资源禀赋、经济作物种植传统、政策导向、经济作物产业特色等多重差异,各自有着典型的区域经济作物和主要的产业扶贫模式(表1)。

表1 深度贫困地区典型经济作物和主要产业扶贫模式

(一)深度贫困地区经济作物产业扶贫模式

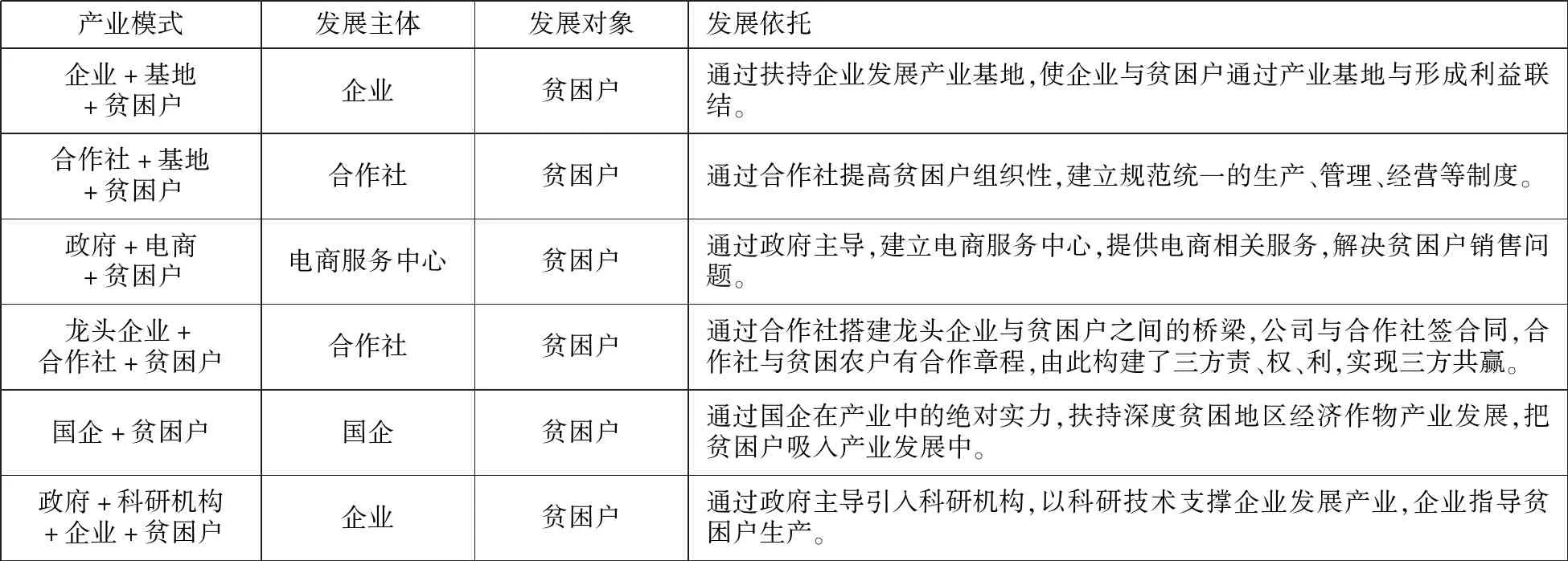

将贫困人口纳入到产业循环中,通过雇佣、参与经营实现脱贫是诸多产业扶贫模式设计的初衷。因此,无论在哪种产业扶贫模式中,贫困户都是重要的发展对象,而发展主体和发展依托不尽相同(表2)。具体产业扶贫模式总结如下。

表2 深度贫困地区经济作物产业扶贫模式对比

1.企业+基地+贫困户

经济作物产业扶贫中,“企业+基地+贫困户”模式指以贫困地区当地优势经济作物品种产业为基础,以该产业相关企业为主体,通过资金与政策扶持企业,以种植基地为依托,以贫困户为对象,企业利用其资金、技术与市场等优势带动贫困户利用其土地、劳动力等资源参与到产业发展中,帮助贫困户脱贫。企业与贫困户通过签订采购合同,建立稳定的生产合作关系,企业向贫困户提供从种植到销售的各项服务,贫困户按合同要求在基地完成种植任务,向企业提供优质原料,形成企业、基地与贫困户之间的利益联结。

以西藏自治区林芝市墨脱县为例,墨脱县茶叶企业打造西藏茶叶品牌,公司流转承包贫困户土地建设茶叶种植基地,并向贫困户提供种苗与茶叶种植、采摘、加工技术,以合同订单向贫困户收购茶青,带动了墨脱县832户3677人创收,辐射建档立卡贫困户265户1138人,其中1000余人实现脱贫。

2.合作社+基地+贫困户

经济作物产业扶贫中,“合作社+基地+贫困户”模式指以贫困地区当地优势经济作物品种产业为基础,以基层党组织领办或同类经济作物产品的生产经营贫困户自发联合成立合作社为主体,以种植基地为依托,以贫困户为对象,建立合作社管理、运营体制机制,确认规范各方面的权利义务。合作社为其社员提供种植、管理、采收与销售等多方面的统一服务。贫困户以土地建立种植基地并参与劳动,按照合作社要求生产与出售经济作物产品,帮助贫困户脱贫。合作社对内服务,对外经营,提高了贫困户的组织化和专业化程度,以及抵御市场风险的能力和竞争力,从而形成合作社、基地与贫困户之间的利益联结。

以青海海南藏族自治州阿什贡村为例,当地以往种植小麦、青稞全村84户人家一年的收入总和不超过10万元。2018年,村支书倡导建立合作社,建设药材种植基地,村民以土地经营权入股的形式种植400余亩的中藏药材,并修建270平方米的中藏药加工厂房和包装生产线,2020年初全村收入翻两番,实现全村脱贫。

3.政府+电商+贫困户

经济作物产业扶贫中,“政府+电商+贫困户”模式是在有一定经济作物种植规模与产业基础的深度贫困地区,通过政府主导,建立电商服务中心作为主体,以经济作物产品为基础,以经济作物产业中的贫困户为对象,通过培育电商服务中心,为贫困户提供电商销售渠道、电商销售场景、物流服务以及电商销售培训,打通深度贫困地区与消费市场的线上销售通道,提高深度贫困地区经济作物产品销量,形成电商销售平台与贫困户之间的利益联结。

以新疆维吾尔自治区喀拉库木村为例,村民们主要收入来源为石榴、葡萄种植收入。以往村民靠人力拉到外乡销售,销量有限,售价也低。2015年建成农村电子商务级运营中心与仓储物流中心后,喀拉库木村贫困户与电商销售平台联结在一起,销量大大提升。2019年实现销售35吨,收入30万元,带动78户脱贫。

4.龙头企业+合作社+贫困户

经济作物产业扶贫中,“龙头企业+合作社+贫困户”模式指深度贫困地区以当地特色经济作物为基础,引入产业龙头企业指导建立合作社,以合作社为主体,以贫困户为对象,龙头企业通过合作社提高贫困户的组织性,规范经济作物产品的统一标准,贫困户通过合作社拥有了龙头企业稳定的销售渠道。龙头企业与合作社签订合同,合作社与贫困户制定合作章程,构建三方的责、权、利,从而形成龙头企业、合作社与贫困户之间的利益联结。

以云南怒江傈僳族自治州福贡县为例,2016年,福贡县引入草果产业龙头企业华喜农业公司,指导福贡县各村成立草果专业合作社,采取统一的品种、管理、标准、销售和利益,实行标准规范管理,通过合作社以最低保护价为主的订单模式收购。贫困户通过土地流与产业信贷资金经由合作社入股到企业获得分红,并在企业就地就近务工,2019年人均增收超过8000元。

5.国企+贫困户

经济作物产业扶贫中,“国企+贫困户”主要是指深度贫困地区以特殊的自然资源为基础,以国企为主体,以贫困户为对象,借助国企在资金、技术与市场等方面的实力与话语权,提高深度贫困地区经济作物的产业基础、产业规模与产业水平,带动贫困户以多种形式参与到产业链条中,帮助贫困户脱贫。国企在深度贫困地区进行从基础设施到产业基地到加工车间等多方面的建设,为贫困户打造优质的产业环境,以定点扶贫的方式形成国企与贫困户之间的利益联结。

以四川凉山彝族自治州为例,凉山州是烟叶生产最适宜区域。四川烟草商业系统通过省市县三级联动,在凉山州建设烟水、烟路等农业基础设施,建成全州烟区联防联控的精准防雹体系,建立51个优质烟叶基地单元,同时以烟草主业为依托,利用基础设施、育苗大棚、烘烤工场等,发展多元化辅业经营和资源化利用促进烟农增收。截至2019年末,助推73个贫困村2.4万余名贫困人口顺利脱贫。

6.政府+科研机构+企业+贫困户

在经济作物产业扶贫中,“政府+科研机构+企业+贫困户”主要是指深度贫困地区以当地特色经济作物为基础,以企业为主体,以贫困户为对象,政府主导引入经济作物产业相关科研机构,通过企业转化科研成果,解决贫困户在经济作物种植技术中的困难。在这种模式中,科研机构以经济作物产业区为试验研究基地,企业在科研机构帮助下转化科研成果为实用技术,贫困户在企业指导下利用实用技术增加经济作物产业收益,通过“产、学、研”深度融合,建立科研机构、企业与贫困户之间的利益联结。

以宁夏回族自治州中卫市为例,宁夏大学、宁夏农科院、中卫市压砂瓜研究所等科研院进行压砂地西甜瓜关键技术的研究,取得十余项科研成果。企业组织科技扶贫指导员对各自产业区内的硒砂瓜种植贫困户进行培训,帮助贫困户解决育种、育苗、种植、植保、销售等环节中的实际困难。截至2019年,硒砂瓜年均亩产达1118公斤,较之前增长20.2%,直接增加收入近1.3亿元。

(二)深度贫困地区经济作物产业发展困境

深度贫困地区经济作物产业在发展的同时,也存在部分制约。首先,贫困人口受教育程度低。“三区三州”少数民族人口占比达76%,受教育程度低、信息渠道窄、思想较保守。这一部分贫困人口,组织难度大、自身能力弱、宗教影响大,对于传统农业种植技能较为熟悉,但较难适应经济作物种植的高技能管理要求。不同于一般贫困地区的“精英捕获”,深度贫困地区少数民族居民占有大多数的土地资源,由于信息闭塞,不愿意与外来企业或汉族“带头人”合作,对于各种经济作物产业发展模式理解片面。一旦产业扶贫项目资金减少,返贫风险急剧增大。[16]

其次,自然条件差,基础设施弱。经济作物种植要求较高,使得产业发展成本居高不下。深度贫困地区仍有许多地区为无人区,从十三五以来,基础设施建设已经有了较大的改善,但是相比内地,仍然在总体水平上有一些差距。而且许多基础设施建设规划与经济作物产业发展不匹配,导致交通、水利、电力、网络等建设不能完全满足经济作物产业发展的需求。

最后,经济基础薄弱,金融供给不足,电商、监督、调和等服务欠缺。深度贫困地区存在较强的金融抑制与金融排斥,以及相对落后的金融服务体系降低了农业产业扶贫的专项信贷与扶贫产业的对接效率,金融支持的扶贫产业选择存在主体不明、产业甄别效率低下、产业选择合理性不高、产业发展存在反向剥削等问题。此外,贫困地区存在的资源市场化程度“先天不足”和基础设施、投资环境“后天失衡”等问题在一定程度上加大了扶贫产业专项信贷的风险。政策制定缺乏针对性,经济作物产业发展特殊诉求缺乏反馈渠道。电商对于大多数贫困户来说仍属于新鲜事物,较难借助互联网手段促进经济作物产品销售。针对政府、企业、合作社、贫困户多方主体的第三方监督调和机制缺失,利益诉求分歧导致经济作物产业发展困难,在追求产业发展过程中忽略了资源的合理开发利用与对生态环境的保护。

三、邦仲村经济作物产业扶贫案例分析

(一)田野素描:资料来源和案例概况

本文经验材料来源于课题组对西藏林芝地区邦仲村经济作物产业扶贫项目5年的跟踪调研,课题组成员分别于2015年6月、2017年12月、2019年9月对邦仲村开展田野调查,收集大量关于当地民风民俗、历史文化、贫困状况、产业项目发展、扶贫措施实施成效等方面的文字和数据资料。

邦仲村位于西藏东南部,该村所在米林县是由“高原药洲”林芝市所辖,海拔2800米左右。全县少数民族占78%,人口文化素质整体偏低,产业基础薄弱,农民收入偏低。2012年,全县建档立卡贫困户819户2537人,贫困发生率11%。米林县重视产业扶贫,精准扶贫以来,依托林芝机场建设与社会各界援藏资助,大力发展旅游、藏医药、现代农业和商贸物流四大产业体系。截至2018年,725户2292名建档立卡贫困群众越过贫困线,贫困发生率降至0.31%,如期实现脱贫摘帽。但脱贫摘帽并不能全面反映农村贫困人口的福利改善状况。由于长期享受外界援藏资助,农民“等、靠、要”思想严重,脱贫后的返贫风险较大。

邦仲村是米林县43个边境村之一,全村166户606人,其中少数民族占99%,建档立卡贫困户27户73人,贫困发生率为12%。村民大多只有小学文化,思想意识落后。交通不便,产业基础薄弱,也缺少旅游资源,村民依靠种植青稞小麦勉强维持生活,其他经济来源只有砍柴。2017年广东省援藏的边境小康示范村建设,让村里的基础设施有了极大改善。2012年,该村以科技特派员尼玛为致富带头人,成立家庭农场,种植林芝、天麻、手掌参等中藏药材,探索以致富带头人为主导的“带头人+示范农场+贫困户+电商”的特色经济作物产业扶贫模式。产业发展以示范农场为主体,通过带头人尼玛的致富经历激发贫困户的致富热情,以传帮带的形式带动贫困户种植西藏特有的白肉灵芝等特色药材,传授种植、灌溉、管理、采收技术,并借助电商拓宽销路。通过特色经济作物产业发展,打破以往只能依靠扶贫资金和援藏资助的困顿局面。2018年,全村人均纯收入24205.81元,全村建档立卡贫困户实现脱贫。

(二)邦仲村经济作物产业扶贫带来的启示

1.“带头人+示范农场+贫困户+电商”,打造因地制宜产业模式

首先,本村人尼玛的脱贫致富经历是邦仲村村民看得见摸得着的真实经历,邦仲村通过宣传打消村民的疑虑,带动村民参与种植。尼玛本人有强烈的带领村民脱贫的意愿,结对帮扶了15户贫困户,村民对尼玛的接受度也很高。其次,通过农场的示范作用,实地进行种植技术的传授,使村民学习效率大大提高。最后,通过电商解决销路,尼玛的女儿大学毕业后回村带领大家成功拓展了电商销售渠道,解决了日益扩大的产业规模带来的销售问题。

2.扶志与扶智的文化教育,激发民族地区新活力

邦仲村处于边境,长期的封闭和贫穷,再加上村民普遍只有小学文化,使其习惯了精神和物质都极度匮乏的生活,宁愿苦熬、不愿苦干。从修建机场各自拉货,到后来零星的外出打工,有脱贫意愿的村民很少相互交流心得体会,多数贫困户更多的是“等、靠、要”。邦仲村首先发挥“两委”班子的联动作用,入户走访实行一对一帮扶,对贫困户耐心解说,使其首先在思想上脱贫。其次通过舆论改变贫困户意识形态,不仅组织全村宣传学习尼玛的致富经,还通过田间地头的口口相传在潜移默化间激发致富热情。最后重视义务教育,从根本上阻断贫困代际传递,全村30余名适龄儿童全部在多卡中心完小就读,入学率达100%。

3.因地制宜的基础设施建设,打造民族地区新基础

2007年的安居工程让邦仲村的基础设施水平上了一个台阶,加速了邦仲村的脱贫步伐。但由于道路、电力、水利设施仅能满足基本需求,村民依然只能靠人力下地劳作,灌溉设施和农用机械依然无法全面覆盖,极大限制了经济作物产业发展效率。2017年广东省援藏的边境小康示范村建设改善了这一问题,由村委会牵头,在村民提出基础设施建设需求后,结合经济作物产业发展5年规划,把人均10万元、总投资6050万元的资金,投入进行产业基地给排水管网建设,进行农网改造升级,改造、新建直通产业基地的“致富公路”,改扩建公路危桥。降低了种植大棚的建设成本和灌溉成本,提高了劳动效率和产业发展速度。

4.有的放矢的金融支持,完善民族地区新金融

邦仲村经济基础极弱,村民接触金融机会极少,很难自发借助金融支撑。加之涉农贷款不良率远超其他贷款,金融机构不愿意到农场开展业务。借助国家扶贫贷款政策支持,尼玛凭借15万元免息贷款支持得以成立红太阳科技示范家庭农场。金融的支持使他们有了发展产业脱贫的资本。同时,扶贫贷款要放得出,也要收得回。在银行和村委会的协作下,由村委会提供担保并对贷款使用过程进行监管,确保扶贫贷款的专款专贷、专贷专用。

5.场景互动的电商销售,打通民族地区新销路

邦仲村长期信息闭塞,与外界信息交流较少,对于网络与电商的认知极少。2019年,全村种植规模已经达到1000亩,药材产品销售成了问题。尼玛的女儿措姆在中央财经大学毕业后,回到村里借助电商解决日益扩大的产业规模带来的销售压力。尼玛在白肉灵芝育苗大棚、天麻采收现场、以及西藏纯洁的天空下,为城市里的消费者带来了生动、特别的直播场景。通过与消费者的互动,讲解了林芝白肉灵芝的优势,讲述了贫困户的致富故事。这些都极其打动生活在城市里的消费者,仅通过预售,2020年的灵芝就已经售罄。

四、深度贫困地区经济作物产业扶贫的思考

深度贫困地区的贫困是由多种因素共同影响而形成的,相应的经济作物产业扶贫也成为一项复杂的系统性工作。结合邦仲村经济作物产业发展的案例,我们以优化农业产业扶贫结构的逻辑来应对从精准扶贫到乡村振兴的战略转变给出了以下建议。

(一)教育方面

加强经济作物种植和管理技能的教育,建立人才回流机制。

对于经济作物种植和管理技能的教育要从两方面入手:一是与高校和企业合作,通过经济作物示范基地对劳动力进行免费的经济作物育苗、移栽、田间管理等技能培训;二是加大力度培养一批活跃在贫困群众身边的“看得见、问得着、留得住”的乡土专家和技术能手,并对他们进行物质奖励和精神奖励,促使他们深入边远贫困地区开展科技帮扶活动,把实用技术送到边远贫困地区贫困群众手中,获得谋生之计。

建立人才回流机制要从三方面入手:一是要通过政府主导,为人才回流提供资金、平台、政策等全方位的支持,优化人才返乡发展环境,增强人才返乡发展的信心;二是要加强宣传与联络,以村为单位宣传人才返乡建设的优惠政策,通过亲朋好友把返乡发展的好政策传递给学有所成的优秀人才;三是设立“同乡会”优秀人才联络中心,把贫困地区优秀在外人才组织起来,提供同乡人才交流合作的平台,以“同乡会”为纽带,把贫困地区的产业发展需求与走去的优秀人才资源联系在一起。同时要加强义务教育和普适性教育,从根本上提高深度贫困地区人口素质,虽然目前义务教育已经普及,但是由于民族地区文化、语言、风俗的特殊性,义务教育师资供给应建立“本土化”培养为主,外来支援为辅的补充机制,要着重强调民族教育的“现代化”。

(二)基础设施方面

要有针对性的提高符合产业发展需求的基础设施建设。一是要提高深度贫困地区通水、通电、通网和通路等基础设施的覆盖率,特别是基础设施规划要从经济作物产业发展的长远需求出发,一方面可以降低经济作物种植大棚建设成本与灌溉成本,另一方面可以降低经济作物产品的运输成本;二是要加快边远贫困地区移动、电信宽带等信息化建设,加速建立边远贫困地区电信移动发射塔网点布局,实施移动网络宽带和电信网络宽带向西藏边远贫困地区农村覆盖工程,提升网络普遍服务水平,同时大力推进深度贫困地区经济作物产品网络销售平台建设,充分利用电商平台,构建“互联网+”模式,鼓励和支持龙头企业或大型企业(例如:奇圣集团、阿里巴巴、京东等)在边远贫困地区开展电商扶贫模式,拓展高原特色经济作物产品销往区外一线城市(例如:北京、上海、广州、深圳等)的渠道;三是要加快边远贫困地区物流设施建设,建立边远贫困地区农村乡镇的物流联系网点(例如:中国邮政储蓄银行),提供相应的服务;四是要延长经济作物产业链,推进三大产业的有效融合,在核心地区集中建设标准化加工厂房,大力发展经济作物的深加工与精加工,建立经济作物种植基地的标准化规范,把经济作物种植与生态农业、观光旅游、休闲娱乐有机结合,让困难群众拥有一个更加稳定长效的增收方式。

(三)综合支撑方面

要建设综合支撑服务平台,给贫困户提供金融服务、电商服务、政策服务、政府第三方监督调和服务等多维度的支持。

金融服务要从三方面入手:一是要创新金融扶贫模式,增加对经济作物产业有效的金融供给,提升信贷的精准性,针对种植经济作物贫困人口的资本需求特征,调整信贷资格审查的标准认定,允许贫困者通过经济作物未来收益、村民收益分红等进行信贷申请,加大经济作物产业担保信贷、种子种苗信贷等信贷供给力度,实现经济作物种植村集体、农户与贫困户的联担联保信贷方式,发挥政府财政贴息的扶贫工具,降低贫困个体的信贷成本,增加信贷可得性;二是建立健全农村贫困户金融服务网络,进一步提升金融配套服务的能力,保证种植经济作物贫困户能够便利的享受到金融服务,同时加强业务宣传与金融宣传,破除贫困个体享受金融服务的心理障碍与环境障碍,并借助于村集体、农户合作组织加强贷前、贷中管理与监督,规范与引导经济作物种植户的合理信贷行为,强化贫困户的合同意识与行为规范意识,进一步降低违约、背德行为的发生概率,保证良好的农村信贷环境,构建稳定的金融服务秩序与服务体系;三是完善经济作物产业扶贫的农业保险制度,保证农户经济作物种植收益,稳定经济作物产业的经营与生产,建立针对经济作物产业的农业保险推广与运行模式,强化农业保险对经济作物产业发展与贫困户再生产的保障能力,形成金融与保险体系的有机结合,强化农业保险的扶贫实现功能。

电商服务要从四方面入手:一是要建立电商服务中心,对内整合需要进行线上销售的经济作物产品,对外整合电商销售平台与渠道,同时为线上销售提供销售场景;二是为贫困户提供线上销售技术服务,贫困户可以选择自主运营和托管运营,定期为自主运营的贫困户提供直播带货技巧、打包发货、售后处理等技术培训,让贫困地区的经济作物产品线上销售与时俱进、保持活力;三是要加强宣传,让贫困户充分认识线上销售的优势,充分了解各大电商平台以及直播销售的运营方式与各自的优势,辅导贫困户选择与自己经济作物产品禀赋贴合的销售平台与销售方式;四是要建立仓储中心,集中采购物流服务,特别是一些时令性强的和对运输要求高的经济作物产品,大多需要保鲜仓储、冷链物流、航空快运等,通过集体建设与集合竞价谈判的方式保证物流仓储质量,同时降低贫困户成本。

政策服务与第三方监督调和服务需要从三方面入手:一是要建立贫困户经济作物产业发展辅导员制度,发挥驻村扶贫工作队队员、第一书记、结对帮扶干部的精准联结优势,定期进村入户了解产业主体与贫困户种植、销售、资金等各方面的困难与诉求;二是要发挥制度优势,针对普遍反映的困难与需求进行集中解决,对于特殊情况实施一户一策、一事一议、特事特办的机制;三是建立第三方监督调和机制,经济作物产业扶贫同时受“扶贫”与“发展”的双重目标约束,需要建立第三方监督调和机制来协调政府、企业、合作社、贫困户多方主体的利益诉求,妥善处理企业、合作社、贫困户的利益分配问题,监督资源开发利用和生态环境保护。