清至民国时期云南分家契约研究

——基于对31份分家契约的法人类学分析

2021-03-09马靖然

马靖然

(云南大学 法学院, 云南·昆明 650000;云南警官学院 法学院,云南·昆明 650223)

根据在知网上的检索结果,学界对分家契约的研究大致开始于2012年,但从整体上看研究成果不多。现有研究多以分家契约的文本为分析对象,探讨分家制度的基本内容以及分家制度对于家庭、家族和社会的一般意义。从研究对象来看,所研究的分家契约主要集中于徽州地区以及贵州、山东等省份,专门针对云南分家契约的研究很少。从研究方法来看,现有研究多属于历史学的研究而少有法人类学方面的研究。历史学的研究对于发现分家契约中的分家析产制度,并借此重构社会经济史自然具有比较重要的价值。但是这种研究无法揭示分家契约在财产关系与人身关系调整方面所具有的特殊法律意义,更无法看到分家契约在社会管理和社会控制方面所具有的重要功能。将法人类学的分析方法引入对分家契约的研究可以帮助我们从文化和社会的角度更好地理解分家析产制度的历史价值和现实意义。正如有的历史研究者早就指出,人类学分析方法引入历史问题的研究“可为历史研究提供‘深层’的文化因素和无意识思维的工具”[1](P229)。因此,笔者以在民间收集而得的31份分家契约为研究对象,运用法人类学的分析方法,对其进行一些文化与社会方面的解释。

一、31份分家契约的基本信息与主要特点

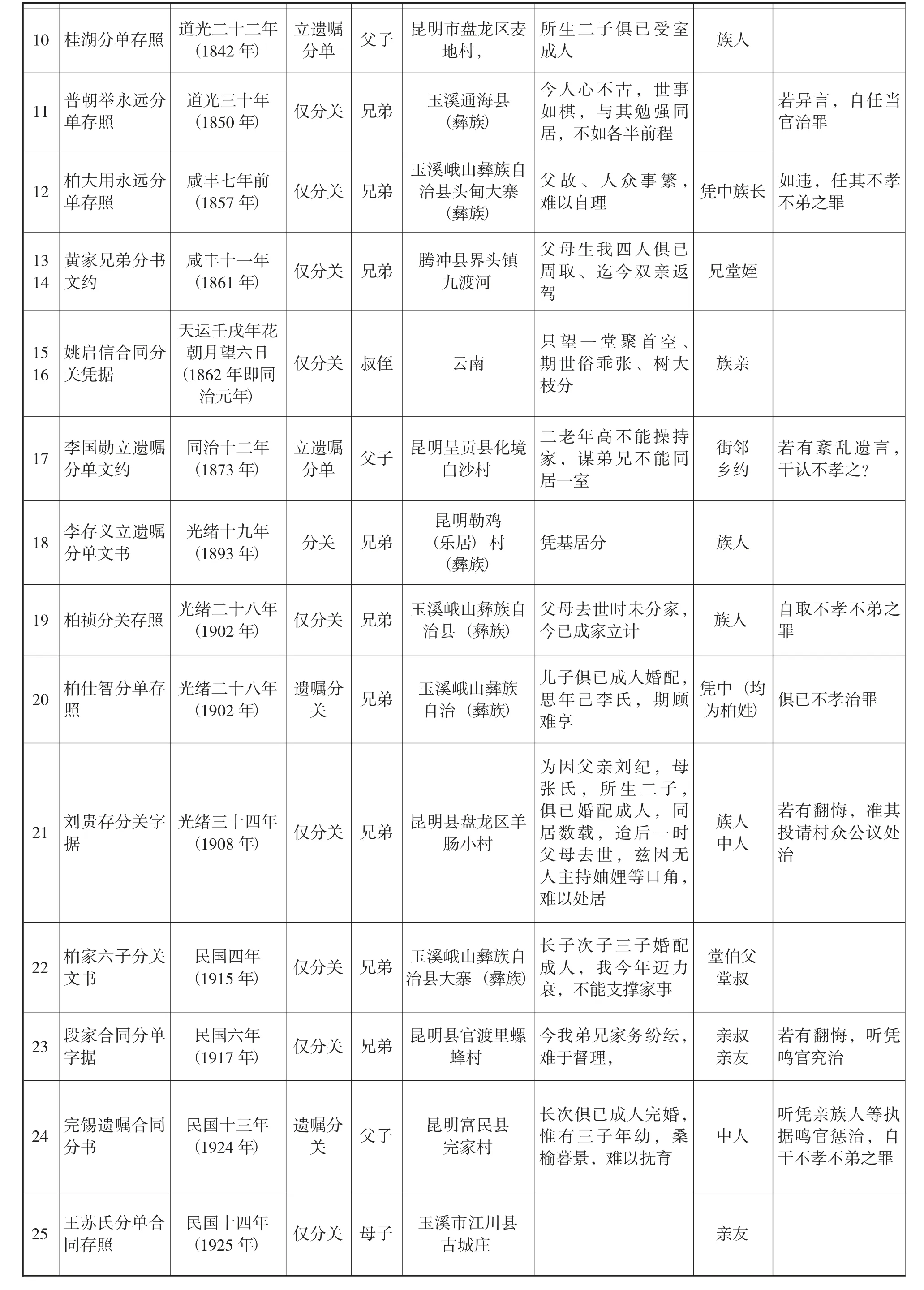

事实上,在云南民间留存有大量的民间契约文书,目前尚缺乏对这些契约文书的收集、整理和系统研究,本文研究的31份分家契约是笔者分别从云南各地的契约收藏者手中购买而得,现将31份分家契约的相关信息整理之后录入下表。

号 契约名称 立书年份 类型 关系 所在地 分家原因 中人(凭) 违约后果表达编1 黄清元遗嘱分关合同凭据乾隆十一年(1746 年)在见人 如有争竞,执此分单明公究治2 黄国选合同分单凭据穷慕徃哲,冝风豈冝,一旦分析,年老恐于人心不古,勉强恐生嫌隙父叔兄伯父乾隆十一年(1746 年) 仅分关 兄弟 云南如有争竞,执此分单明公究治3 母李氏分单存照(1802 年) 母子 楚雄彝族自治州陆丰县(彝族) 今俱成人,宜另居 兄侄亲邻穷慕徃哲,冝风豈冝,一旦分析,年老恐于人心不古,勉强恐生嫌隙再批日后或有反悔争论罚银五十两入公嘉庆七年桂方氏分单为凭4 5 6立遗嘱为因夫已故多年,所生三子俱已受室成人嘉庆十年(1805 年)分单 母子 昆明市盘龙区麦地村,族侄族人念妻闭氏已经身故八载,今遗嘱者年已五旬有三,力衰不能照管家业7 会应诏立遗嘱分单存照嘉庆二十年(1815 年)立遗嘱分单 父子 晋宁永宁六街乡大庄村堂弟堂姪内兄族兄乡党悖遗言者,甘认忤逆不孝之罪,执字赴官处治,慎之慎之。族人之间嘉庆二十二年(1817 年)8 晋门田氏立合同分单存照族内流转呈贡县松子园小村立遗嘱分单 父子 云南为因夫身故无子,别无得处中人(都为晋姓)不得悮忤,若有不孝,送官处治9 李如桢遗嘱分单存照道光十八年(1838 年)立遗嘱分单 父子 昆明今官渡镇妙湛寺附近村庄为因年迈无子,只生一女,赘婿李福,今当妻故,因着老弟之长子翠立嗣堂兄街坊倘有争论,即系不肖之流,任随亲族街邻私公处置,彼此不得违拗

立遗嘱10 桂湖分单存照 道光二十二年(1842 年)分单 父子 昆明市盘龙区麦地村,所生二子俱已受室成人 族人11 普朝举永远分单存照今人心不古,世事如棋,与其勉强同居,不如各半前程若异言,自任当官治罪(1850 年) 仅分关 兄弟 玉溪通海县(彝族)难以自理 凭中族长 如违,任其不孝不弟之罪咸丰七年前(1857 年) 仅分关 兄弟道光三十年12 柏大用永远分单存照(1861 年) 仅分关 兄弟 腾冲县界头镇九渡河兄堂姪父母生我四人俱已周取、迄今双亲返驾黄家兄弟分书文约咸丰十一年15 16姚启信合同分关凭据天运壬戌年花朝月望六日(1862 年即同治元年)只望一堂聚首空、期世俗乖张、树大枝分仅分关 叔侄 云南族亲13 14二老年高不能操持家,谋弟兄不能同居一室街邻乡约同治十二年(1873 年)立遗嘱分单 父子 昆明呈贡县化境白沙村若有紊乱遗言,干认不孝之?18 李存义立遗嘱分单文书光绪十九年(1893 年) 分关 兄弟凭基居分 族人今已成家立计 族人 自取不孝不弟之罪遗嘱分19 柏祯分关存照 光绪二十八年17 李国勋立遗嘱分单文约昆明勒鸡(乐居) 村(彝族)(1902 年) 仅分关 兄弟 玉溪峨山彝族自治县(彝族)光绪二十八年(1902 年)关 兄弟 玉溪峨山彝族自治(彝族)儿子俱已成人婚配,思年己李氏,期顾难享凭中(均为柏姓) 俱已不孝治罪光绪三十四年为因父亲刘纪,母张氏,所生二子,俱已婚配成人,同居数载,迨后一时父母去世,兹因无人主持妯娌等口角,难以处居(1908 年) 仅分关 兄弟 昆明县盘龙区羊肠小村族人中人若有翻悔,准其投请村众公议处治民国四年21 刘贵存分关字据(1915 年) 仅分关 兄弟 玉溪峨山彝族自治县大寨(彝族)堂伯父堂叔今我弟兄家务纷纭,难于督理,22 柏家六子分关文书(1917 年) 仅分关 兄弟 昆明县官渡里螺蜂村亲叔亲友23 段家合同分单字据父母去世时未分家,若有翻悔,听凭鸣官究治民国十三年(1924 年)长子次子三子婚配成人,我今年迈力衰,不能支撑家事关 父子 昆明富民县完家村民国六年24 完锡遗嘱合同分书20 柏仕智分单存照遗嘱分长次俱已成人完婚,惟有三子年幼,桑榆暮景,难以抚育父故、人众事繁,玉溪峨山彝族自治县头甸大寨(彝族)中人听凭亲族人等执据鸣官惩治,自干不孝不弟之罪25 王苏氏分单合同存照民国十四年(1925 年) 仅分关 母子 玉溪市江川县古城庄 亲友

说明:“?”为契约中的缺字,“(?)”为契约中因字迹原因无法辨识的字,文章引用的契约中均同于此;契约文书分别收于云南昆明、楚雄、玉溪、腾冲等地,其中昆明21份,分别是第1、2、4-10、15-18、21、23、24、27-31号文书,玉溪7份,分别是第11、12、19、20、22、25、26号文书,腾冲2份,分别是第13、14号文书,楚雄1份,为第3号文书。

从上表中可以看到云南这31份分家契约的基本信息。这些契约大致有下面几个特点:一是分家契约中有来自民族地区的,但民族性不强。表中第3、11、12、18、19、20、22、26、28、29、30 号契约都是笔者考证后可以确定的,分别来自云南楚雄、玉溪和昆明的民族村寨,但是从契约文书的结构和内容上看,与汉族地区的分家契约相差无几,因此,就分家契约方面看,其民族特征不是很明显。二是分家契约的名称不完全相同,但是大致统一。这31份分家契约一般称为“分单凭据”“分单存照”“分关存照”“分关凭据”“遗嘱分单凭据”“遗嘱分单存照”“分关字据”“分关文书”“分关合约”“分书”等等,并未出现清水江文书或徽州文书中对分家契约一些特殊的称呼,如“清白分单”“议墨合同”“阄书”“摽书”等等。三是分家契约的时间跨度大,涉及地域广泛,具有一定的代表性。这31份分家契约分别来自云南各地的26个家庭。契约订立的时间从乾隆十一年(1746年) 到民国三十六年(1947年),时间跨度为201年。其中乾隆年间2份,分别为第1、2号契约,只知来自云南,具体所在地不详;嘉庆年间6份,即第3~8号契约,分别来自楚雄、昆明、晋宁和呈贡;道光年间3份,分别是第9、10、11号契约,来自昆明和玉溪通海县;咸丰年间3份,分别是第12、13、14号契约,来自玉溪峨山和腾冲;同治年间3份,分别是第15、16、17号契约,其中第15、16号契约只知来自云南,具体所在地不详;第17号来自呈贡;光绪年间4份,即第18~21号契约,分别来自昆明和玉溪峨山;民国年间10份,即第22~31号契约,分别来自玉溪峨山、昆明、富民、玉溪江川、宜良。四是分家契约的类型主要是分家析产和遗嘱分家析产,除第8号契约是家族内的财产流转和第30号契约是招赘析产外,其余均属于家庭内部的父母兄弟或者叔伯侄男之间的分家。

二、分家契约的基本结构及其功能分析

拉德克利夫·布朗强调对于一个系统内部各个组成部分之间的功能之于整体的效用[2],列维·斯特劳斯也强调“结构是要素与要素间关系的总和”[3](P5),因此,要描述构成要素之间的关系而不是构成要素本身。通过对这31份分家契约的分析,发现尽管这些契约来自不同的年代和不同的地区,而且属于由民间自行订立未经官方认可的白契,但是它们却拥有非常相似,甚至相同的基本结构。分家契约基本结构的形成标志着云南的分家制度在很早以前就达到了很高的制度化水平。

第19号契约来自光绪二十八年即1902年的玉溪峨山县,其主要内容如下:

(1) 立分关弟兄柏周(柏) 祯,为因双亲去世,弟兄年幼尚未成人,遗下田地房屋家产,与弟兄相创之业俱未品搭均分,今已成家立计,欲效姜氏之为,恐后子孙繁茂难免分枝之时,故凭亲族老幼将所有田地房屋家产一并品搭均分,凭神拈阄,立写分关字样二张,各执一纸管理,中间并无私情舞弊,自分之后,各宜谨凛守成,无伤手足之雅,以致外侮之情,亦无得相争相闹,量长较短,自取不孝不弟之罪,恐后无凭,立写分关存照。

(2) 柏周计开

|分得房子后首水田三坵,纳粮三合再照。

柏祯??(这里有两个缺字)

|分????(这里有四个缺字) 一间,其他无粮无税再照。

(3)?(这里有一个缺字) 族人 柏仕鳯 柏敏柏仕荣 柏仕美 柏仕级

(4) 光绪二十八年十月初三 日立分关文?人柏周 柏祥(柏) 祯

(5) 分关存照(半书形式书写)

(6) 实计批明当同老幼亲族,日后方出典契杜借约故纸再照。

(7) 代字 钱焕章

这份分家契约很好地展示了这31份分家契约的基本结构:

第一,前言,即第19号契约的第“(1)”部分。分家契约的前言通常包含了订立分家契约人的基本情况、参与分家人的基本情况、分家原因、分家原则、分家目的,以及分家后的期许和要求、违约后果等等内容。前言是分家契约的必备内容,在分家活动中发挥着重要的作用,它既揭示了分家当事人之间的关系,也明确了分家的原则,更为重要的是它对违约责任的规定起到了增强契约效力的作用。

第二,析产内容,即第19号契约的第“(2)”部分。在所收集的契约中有两种呈现,一种方式是,前后部分的内容大致相同,只是在记载析分财产部分的内容时有所不同。在析产内容中只记载执契人所分得的财产项,其他成员所得份并不记录在此契中。另一种方式是将所有成员的所得份一一俱列在契,各执契人所执契约内容一致。析产内容最大的功能是明确界分当事人之间的权利和义务,首先是各成员对所得份的所有权得以确立;其次是与之相关的家庭义务得以明确,如父母的养老问题等会在这里加以明确,这使得原先在大家庭下模糊不清的权责明晰化,从而避免家庭纠纷的产生。

第三,见证人,即第19号契约的第“(3)”部分。见证人通常称为中人,在分家契约的订立和执行过程中,见证人均起到了监督、督促的作用。中人最常见的就是族人,尤其是血缘较近的叔伯侄、堂兄弟等等,其次是族亲,然后是街坊邻人。特殊情况也是存在的,如第7号契约中的“乡党”,第19 号契约中的“乡约”,第27号契约中的“保长”,第30号契约中出现的调解人员(因分家前曾经过调解)。分家契约的见证人与其他民间契约的见证人相比更多了一些血缘性特征,分家契约的见证人多为与契约订立人存在血缘关系的人。这自然与分家契约本身所处理的事务属于家庭事务有关,但是,从更好发挥见证人功能的角度看,这种“无意识”的制度安排无疑是合理的。

第四,订立时间,即第19号契约的第“(4)”部分。分家契约的订立时间不但具有重要的规范意义,而且具有重要的社会意义,也就是说,订立时间不但标志了家庭财产在家庭成员间流转的具体时间节点,而且也意味着旧的家庭关系的结束和新的家庭关系的开始。需要特别注意的是,订立时间的表达方式有很严格的规范性和政治意义,如第15号和第16号契约这样用“天运”纪年方式所表达的订立时间非常少见,因为这种做法不但非法,而且估计还保有某种特殊的政治意图。运用时间的表述去表达某种政治意图,这显然不是分家契约本身所追求的社会功能。

第五,契约名称,即第19号契约的第“(5)”部分。契约名称往往表达了契约的性质以及契约订立人对契约的美好祝愿。前者如第19号契约,后者如第15号和第16号契约以“福”“禄”二字为名。“半书”这种特殊的书写方式的出现则体现了民间所具有的法律智慧。所谓“半书”是指民间为了防止伪造契约,将两份以上的契约相互重叠,并且在契约骑缝处用毛笔写上契约名称的一种书写方式。因为这种书写方式会在每一份契约上留下部分而非全部内容,因此被称为“半书”形式。“半书”在这种书写方式的出现说明在中国古代,民间契约的履行并非全部靠诚信这类道德的力量。

第六,批注,即第19号契约的第“(6)”部分。批注的内容通常是一些需要加以说明的事项或者事后需要更改或添加的内容,这个部分不是分家契约的必备内容,但一旦有批注,则批注与第(2) 部分的析产内容具有同等功能。

第七,代字人,即第19号契约的第“(7)”部分。代字人通常是本地方通晓文墨的人,代字人也可能是执行民间分家析产制度的重要人物之一。云南的这31份契约之所以拥有相近,甚至相同的结构,并且在行文上也存在很多非常类似的地方,可以说与代字人的参与密切相关。我们甚至可以得出这样的结论:正是通过代字人的书写,分家契约中的分家析产制度才得以逐渐形成,并得到强化和继承。

三、分家契约中的社会控制模式

由于分家契约很少会申请官府的查验和保护,因此,如何设计一套有效的社会控制模式去保障契约的履行就成为一项非常重要的工作。依据法人类学的观点,实现社会控制主要有内在和外在两种途径[4](P176)。对这两种社会控制的途径这31份分家契约都有提及,大部分在违约责任方面做了规定,如第7、8、11、23、24号契约规定了违反契约将“告官处理”;第12、17、19、20、26、27号契约规定了要以不孝之罪论罪;规定交由民间集体处理的有第9、21号契约。第3号契约和第30号契约比较特殊,第3号契约规定对违反契约的人要“罚银入公”,第30号契约则规定要“罚米充公”。另外,有14份分家契约未明确约定违约责任,而只是对分家后的行为遵守作出一些道德性的要求和希望。由此可见,31份分家契约实际上呈现出的是这样两种社会控制模式,一种属于内部观念形态的社会控制;另一种是属于外部的,甚至与国家相关的社会控制,这两种社会控制并非相互对立和非此即彼的,而是相互融合,相互作用的。正是在内外两种社会控制力量的共同作用下,分家契约得以成为调整分家关系的有效的社会规范。

(一) 内部社会控制模式

内部社会控制力量首先是来自于当事人对于分家契约的重视,当事人对分家契约的重视当然是因为它所代表的财产利益和价值,但可能更为重要的原因是分家契约所分配的不仅仅是财产本身,还包括附着在财产上的各种社会地位、权利,甚至来自祖先的恩惠这样的文化价值(参见下面案件)。对于这样具有特殊财产价值和社会意义的契约,人们常会产生一种发自内心深处的认同和道德责任感,这无疑对于契约的遵守是非常积极的力量。

材料1:云南蒙化县脉处立村分单纠纷诉状(民国11年)

具报民李从安,年四十五岁,系脉处丘小村住,报为恶霸产业,叩恩传集电鉴事缘,民之父自国旺同伊之父李良臣分家时,民之父应分得长田一邱,阿苗河田二邱,水磨河田工四个,房后地一块,山地十区,铜香炉一座,尽行被伊霸去,而粮又分与民完纳一斗五升,民想不合天理之,逆姪恶霸民之祖业,隐藏民之分单,情实难忍,只得投报甲保长理处,俾伊之分单交出,则民之产业有着,矣若不遵理处,不交出分单,仗乞转呈厅长施行。

被报人李受林 住脉处立小村

干证:李中林 李存林 李九林 住脉处立小村

民国十一年 日具报民李从安

这份诉状所呈现的纠纷是李从安之侄李受林霸占其父亲分家时所得产业,但李从安的诉求不是要求返还被霸占的财产,而是要求令其侄交出所藏匿的分单,若还,“则民之产业有着”。可见分家契约在李从安的观念中是非常重要的物件。

其次是“孝”这种传统伦理观念的作用。在31 份分家契约中多处出现违反契约将被视为“不孝”的表达。“孝”是中国自古以来伦理道德的核心,也是处理家庭关系中的第一准则。作为伦理道德的“孝道”经由国家的倡导和传统儒家文化的传播而深深地根植于人们的心中,成为具有规范作用的心理机制。因此,“孝”一直在分家契约中发挥着极为重要的作用。这里以第25号契约为例进行说明。

材料2:第25号契约

立分单母王苏氏今将所有田地房屋分与二子殿元,开列于后:

……

长子 殿甲 (花押为孝加心字底)

三子 殿林 (花押为忠字)

民国十四年三月初六 日置二子殿元执

凭亲友 杨继元 钱兆山 余树名

代字二舅苏雅廷

不知是何原因,第25号契约的订立人王苏氏共有三个儿子,却将财产全部留给二儿子,这样的做法背离了国家法在规范分家继承方面的两个原则,一个是长子继承制,另一个是诸子均分制,并且与云南民间分家析产制度中的“均分”原则也有所不同。王苏氏订立的分家契约极为简略,既没有关于违约后果的约定,也没有对只让二儿子继承财产的原因进行解释。这样一份违反云南分家析产规则的契约显然存在很大问题,在履行方面一定会面临很多挑战,甚至可能因此产生一系列的社会矛盾和冲突。契约是如何解决这样一个棘手的问题的呢?长子和三子的签字画押给予了很好的说明。长子名字下的花押很特殊,为孝加心字底,三子名字下的花押则为忠字。我们无法知道二人对契约的接受是出于真心,还是无奈之举。但是动用对母亲的“忠”和“孝”的心理机制去保障这份契约的执行却是一目了然的事实。

(二) 外部社会控制模式

就这31份分家契约而言,其外部的社会控制主要来自见证人、民间公共组织和国家。

1. 见证人,也叫“中人”“凭中”,是当事人之外最有责任和能力监督分家契约订立、执行和协助纠纷解决的人,尤其是那些由家族长辈充当的见证人,由于其特殊的地位和社会影响力,他们较一般的见证人具有更强的社会控制力量。

2. 民间公共组织,即分家契约中常出现的“公”。民间公共组织因为掌握一定的社会资源,具有一定的社会影响力而拥有了社会控制的能力。如第3号契约所规定的“罚银五十两入公”;第9号契约规定的“任随亲族街邻私公处置”;第21号契约规定的“准其投请村众公议处治”;第30号契约规定的“情甘认搕骗之罪,罚白米十石充作公用”。上述契约中所出现的“公”组织大致有两大类型,一种是血缘性组织,如家族、宗族;另一种是地域性组织,如街邻、村寨。两种公共组织所施加的社会控制都属于外部的社会控制。

3. 国家,即分家契约中常出现的“官”。国家对分家契约的介入其实面临诸多困难,因此国家作为一种社会控制的力量出现在分家契约中,往往是以一种潜在的威慑力的方式存在的。如第7号契约约定有悖遗言者将“执字赴官处治”;第8号契约约定“若有不孝,送官处治”;第11号契约约定“若异言,自任当官治罪”;第21号契约约定“听凭鸣官究”;24号契约约定“听凭亲族人等执据鸣官惩治”。从清至民国时期云南分家契约通常使用白契而不使用红契这一点,也在一定程度上表明了在分家这一特定领域中当事人其实并不希望受到国家太多的干预。

然而,这也并不是绝对的,当分家契约以私力不能保障时,仍然有当事人会选择采用告官的方式解决纠纷。并且当分家纠纷诉到衙门或者法院,衙门或法院也会首先确认分家契约的真实性,一旦确认分家契约是真实的,就会依据分家契约做出裁断。这一点在第30号契约中也可以看到,契约左上角的字样和红色官印,说明经过与参与调解的族人核实后,文书上的内容就会得到认可。

四、分家契约的社会功能分析

(一) 对家庭复杂关系的简化

尽管“张公九世同居”的典故常常被分家契约提到并将其视为最为理想的生活模式,但是大部分家庭还是会选择用分家的方式将庞大的家庭划分成若干较小的家庭,其目的就是简化家庭的内部关系,降低家庭管理的成本,使家庭更具活力和效率。正如张晓辉教授曾经指出:“在父系继嗣的家庭中,家庭关系错综复杂,有夫妻关系、父母子女关系、兄弟姐妹关系、宗族关系和姻亲关系等等,这些关系交织在一起,处理不好势必影响家庭社会功能的发挥。”[4](P368)

云南清至民国以来的家庭有不少也饱受大家庭复杂关系的影响,因此具有偏爱小家庭的习惯。关于这一点可以从这31份分家契约所载明的分家理由中得到证明,如第1号和第2号契约载明的分家原因都是担心“年老恐于人心不古,勉强恐生嫌隙”;第11号契约普家兄弟分家的原因是“今人心不古,世事如棋,与其勉强同居,不如各半前程”;第19号契约刘家兄弟分家的原因是“因无人主持妯娌等口角,难以处居”等等。因此,分家实际上是对复杂家庭关系的简化和重新配置。分家将家庭关系复杂的大家庭变为家庭关系简单的小家庭。通过分家所产生的新的家长,从原来处于被支配地位的儿子变成了一家之主和新的社会管理者。家庭关系因分家而变得简单和易于管理,这对家庭社会功能的发挥无疑是非常重要的。

(二) 强化男性为中心的不平等的社会结构

中国传统社会是以男性为中心的社会,男性在社会结构中处于支配地位。云南尽管远离中原地区,而且少数民族众多,但是大体上和全国的情况一致,云南的分家契约始终受到以男性为中心的不平等社会结构的影响。在这31份分家契约中,参与分家的人均为儿子或上门女婿,唯一的例外是第17号契约。这份同治十二年(1873年)的契约记录了一位孙女参与分家活动的具体情况:分家契约订立人“所生三子俱已婚配,长子李彬次子李彩三子李彰,次子身故,所生一女名小文秀”,“二老惟提田地养老,提田地房子与小文秀,以下均分二分”。孙女小文秀之所以能够参与分家,其实是代位继承了父亲的应得份额,而她之所以能够破天荒地继承他父亲的财产极可能是因为她是唯一的继承人以及祖父母对其的特殊偏爱和同情。从大部分情况看,男性尤其是儿子仍然是参与分家活动唯一的合法主体。这是由男性为中心的不平等社会结构决定的,且分家契约的订立和履行作为确立和落实分家契约具体内容的社会活动也必然会在客观上起到强化男性为中心的不平等社会结构的作用。

(三) 解决家庭养老问题

分家契约对养老问题的解决主要通过两种方式,第一种针对的是有儿子的家庭。这种家庭的养老问题相对简单,只需要在订立分家契约时明确财产的归属和养老责任的划分就可以。这种解决方式普遍存在于这31份分家契约之中。第二种针对的是那些没有儿子的家庭。没有儿子的家庭的养老问题的确是个难题,但是分家契约也有解决的办法,基本思路就是通过分家契约的订立将原本无权参与分家的人纳入进来,使其获得一定的财产,并因此产生赡养他人的义务或者以此获得养老的物质保障。这里举三例:一是通过订立分家契约依靠家族内的小辈来承担养老义务。如第8 号契约中,田氏“夫故无子”,因此“将自面田产地业所有均分三分,田氏轮流转养,”因为膝下无子,晋田氏将自己的田产地业分成三份,分别交给晋文发等三个晋门的后生管业,而晋田氏也因此取得由这三个晋门后生轮流赡养的权利。二是通过订立分家契约依靠女婿和养子来承担养老义务。如第9号契约中,李如祯“因年迈无子,只生一女,赘婿李福”,妻故后又立其弟长子翠为嗣,并约定“将终身赚得基业作二股均分,现在出息作巳,回养老之费,俟送终之后方许侄婿二人照契管业”。三是在订立分家契约时,通过提留养老田的方式来解决养老问题。如第15、16号契约中,姚启信有兄弟三人,但其长兄和二兄均已过世,其中长兄家为女儿,没有参与分家,分家在姚启信和侄儿姚绍安(二兄之子) 之间进行,契约中对二位长嫂的养老问题专门做了安排,“予叔侄请凭家族亲谊将祖父遗留基业各物等项,除抽奉二嫂养老,又与吾子週亲之资,一概品搭二份”。

五、结论

本文运用法人类学的理论,以31份分家契约为样本对清至民国时期云南的分家契约进行了较为全面地研究,尤其对分家契约的结构及其功能、社会控制模式和社会功能进行了深入地分析。通过研究我们发现,分家契约不仅仅具有调整家庭财产关系的功能,它对于家庭人身关系,甚至更大范围内社会关系的调整都具有重要的作用。因此,分家契约的订立和履行也不会仅仅考虑与分家直接相关的因素,政治的、法律的、道德的、社会的因素也会在分家契约的订立和履行中被充分考虑。

作为研究者,我们的研究应该是双向度的:一方面我们应该从社会文化角度研究分家契约;另一方面,我们也应该从分家契约的角度研究社会文化本身,两种向度的研究还需要不断转换。只有在这种不断循环反复的双向度研究视角下,我们对分家契约的研究才是全面而深刻的。本文的研究就是遵循这样一个研究方法的初步尝试,可能囿于研究精力和样本的限制还不够完美。不过笔者相信,随着新的研究样本的发现,我们的研究会不断得到提高。